Страна ушедших друзей

27.10.2020

/

Редакция

Возвращение в Ташкент

В Ташкент я прилетел весной. В этом городе я не был давно, лет пятнадцать и, вероятно, вообще никогда не ступил на его землю, если бы не некое тревожное состояние души, которое не отпускало последние несколько месяцев. Ночами мне иногда стала сниться моя бабушка Таня. А днем вдруг ни с того ни с сего я начинал вспоминать своего отца и деда Готлиба.

Отец умер, когда я был совсем мальчишкой, а вот дед — когда мне было уже за тридцать. Но эпизоды воспоминаний, касающиеся их, во временном отрезке почему-то были примерно одинаковыми. Впрочем, этот факт меня особо не занимал. Я просто констатировал его. И еще я точно знал, что как можно быстрее обязан побывать на их могилах.

В Ташкентском аэропорту меня встретил бывший сосед по дому на Ц-1 (центральные районы узбекской столицы имеют обозначение Ц-1, Ц-2 и т.д.), многократный чемпион Узбекистана по теннису, бывший спарринг-партнер второго секретаря местного ЦК партии Яков Рыбальский, который вообще-то должен был находиться в Израиле, но большую часть времени проводил здесь или в других весьма отдаленных от Земли обетованной местах. Связано это было с тем, что Яша, как сообщала российская и западная пресса, был теперь чем-то вроде секретаря у местного Дона Корлеоне, являясь по совместительству его «правой рукой», «ближайшим советником» и «главным переводчиком с иностранных языков».

За годы, что мы не виделись, он мало изменился, даже не погрузнел. Единственно, на его лице появился глубокий шрам, но они, как известно, мужчин украшают. Тем более таких, как Яков.

Каким образом он узнал, что я прилетаю, так и осталось загадкой. Но увидев его, помню, очень обрадовался и ничуть не удивился, чем несколько расстроил Рыбальского.

— Это же сюрприз, — обиженно сказал он. — Неужели Якубов (общий приятель) вложил?

— Нет, — успокоил я его, — никто не вкладывал. Просто я о тебе часто думал.

Как и в старые добрые времена, Яша встретил меня, чуть ли не у трапа самолета, поэтому обошлось без формальностей, т. е. мой багаж никто не досматривал, а фотографию в паспорте не сличал с оригиналом.

На двух новеньких джипах, во втором ехали «быки», мы, игнорируя сигналы светофоров и застывших пузатыми гномами постовых милиционеров, которыми была утыкана трасса, проследовали на квартиру главного узбекского правозащитника Марата Захидова, где я намеревался провести несколько дней.

Яша с Маратом, словно два горячо привязанных и давно не видевшихся брата, крепко обнялись, хотя, по большому счёту, если их что и роднило, так это слабость к женщинам, из-за которой первый имел в основном проблемы, а второй — сплошные удовольствия. Дело в том, что от Яши женщины хотели получить всё — деньги, любовь, детей, законный брак, французское, бразильское, или, на худой конец, таиландское гражданство и даже эксклюзивное право подачи последнего стакана воды. А вот от Марата они хотели только секса, ибо ничего иного у правозащитника не было, хотя, как утверждали злые языка, деньжата у него водились, и немалые. Недоброжелатели, в основном такие же, как он правозащитники-диссиденты, усиленно распространяли слухи, что Марат долгие годы является тем самым дрессированным козлом, который заводит баранов-правдоискателей на местную скотобойню.

В этот момент зазвонил один из трех Яшиных «мобильников».

— Ага, понял, — пробурчал он в трубку и, резко развернувшись, двинулся к выходу.

— Ты куда? — удивленно спросил Марат.

— Вечером увидимся, — не сбавляя хода, ответил Яша, — в ресторане. Столики заказаны…

Но мы больше не увиделись. Яша куда-то пропал. Впрочем, я, конечно, знал куда, но к делу это не относится. Главное — никаких неприятностей с ним не случилось, а его ненавязчивую опеку и дружеское внимания я ощущал всё то время, что гостил в Узбекистане.

Ну а спустя несколько лет мировые телеграфные агентства вдруг распространили информацию, что Яша включен в черный список людей, которые, по мнению Минюста США входят в международную преступную группировку «Братский круг». А она, т. е. «Братский круг», в компании с японской Якудзой, итальянской Каморой, мексиканской Лос-Зетас и интернациональной Ма́ра Сальватру́ча, что на сленге означает «сальвадорские бродячие муравьи» или MS-13, представляет ужасающую опасность для Соединённых Штатов.

Ну, что касается США, то о них я ничуть не обеспокоился. Они сами кому хочешь и «угрозу составят», и приговор без суда-следствия в исполнение приведут. А вот давнего друга Яшу зауважал еще больше. Ведь никого-нибудь, а самого дядюшку Сэма испугал, а еще в американской и европейской прессе его назвали «одним из самых влиятельных израильтян», который «свою деятельность афишировать не любит». И правильно делает. Но если кому-то действительно важно знать, что представляет собой Яков Рыбальский, то спросите меня, и я отвечу: надежный друг, который не подводит.

Кроме него в этом самом «Круге», есть другие, на мой взгляд, достойные люди. Например, певец Григорий Лепс, назвавший все выдвинутые американцами обвинения, «абсурдными». «Бредовая нелепая история сродни мифу об иракской атомной бомбе, — заявил он журналистам. — Если в США считают, что я преступник, то пусть тогда выкопают из могилы Фрэнка Синатру (его же тоже обвиняли в причастности к мафии) и посадят в тюрьму»[1].

Впрочем, мы несколько отвлеклись. Пора возвращаться в Узбекистан.

Ну, здравствуй, Алмалык!

Через день после прилета в Ташкент я отправился в Алмалык, город, в котором прошло мое детство и юность, и на кладбищах которого похоронены очень близкие мне люди.

Странно, но, подъезжая к нему, я почему-то не ощущал ни волнения, ни грусти. Но вот чувство некой тревоги никак не покидало.

За рулем автомобиля был зять Марата — Дильшод.

— Знаешь, дружище, — сказал я ему, — мне хочется кое-что вспомнить. Поэтому сначала мы немного поездим по городу. Я буду указывать дорогу.

— Конечно, Саша-ака, — ответил Дильшод, — будем ездить пока она (имелась в виду машина) ездит.

За пятнадцать лет, что я не был в этом «городе металлургов, строителей и химиков», здесь многое изменилось — и люди, и дома, и что-то, наверное, еще. Помните айтматовские «Когда деревья были большими»? Так вот, живя здесь, мне действительно многое казалось большим и значительным. Но наряду с этим я твердо знал, что Алмалык — это не более чем точка, эпизод, фрагмент в моей будущей шумной, непременно авантюрной, веселой и увлекательной жизни. Точнее, мне в эту «шумность» и «авантюрность» очень хотелось верить, ибо так было легче жить. И еще я никогда не думал, что однажды меня вдруг так потянет в этот городок, прижавшийся к одному из выжженных до коричневой гладкости отрогов Кураминского хребта. А может, я просто стал сентиментален, и мной двигало некое предчувствие? Ведь недаром в последние месяцы я стал видеть во сне своих умерших родственников.

Подъехав к зданию редакции городской газеты, в которой работал юношей, я с удивлением обнаружил, что бюст геолога Бориса Наследова, который стоял напротив, исчез. Кто и почему его, родившегося еще в XIX веке, умершего в 1942 году и похороненного на Боткинском кладбище в Ташкенте перетащил, для меня так и осталось загадкой. Может новую власть раздосадовал облик скульптуры, на которой Наследов более похож на пионера-переростка, нежели на мудрого основателя узбекской школы рудной геологии, благодаря открытиям которого, собственно, и возник Алмалык. Помню в 1970-е годы по городу прошелестел слух, что вообще-то Бориса Николаевича Наследова должны были вылить из бронзы в полный рост, но те, кому это поручили, что-то нахимичили, и в результате денег осталось только на бюст.

(Спустя некоторое время я узнал, что скульптуру не уничтожили, не переплавили, а установили рядом с входом в управление Алмалыкского горно-металлургического комбината).

Впрочем, вопрос зачем памятник перенесли, носил скорее риторический характер. В Ташкенте, например, мне так и не смогли объяснить, за что свергли с постаментов памятники Николаю Гоголю, Максиму Горькому, Юрию Гагарину, поэту узбекского пролетариата Хамзе Ниязи, генерал-майору Сабиру Рахимову, единственному узбекскому генералу Второй Мировой…

… Заодно с мраморной стены у входа, переименованной станции метро имени Валерия Чкалова в «Дустлик», т. е. «Дружбу», сколотили бронзовый бюст покорителя неба и маршрут его беспосадочного перелёта из Москвы в Ванкувер через Северный полюс. К слову, станция Чкаловская, сданная в эксплуатацию в 1987 г., свое название получила по имени располагавшегося рядом с ней авиационного производственного объединения им. Чкалова, ежегодно выпускавшего до полусотни самолётов. Построили её на средства завода. Но с 2011 г. авиалайнеры здесь более не собирают, так что переименование станции в какой-то степени символично. И с Карлом Марксом, Лениным, Мальчишем-Кибальчишем, Фрунзе, Кировым, Куйбышевым более-менее понятно. Первого — за «всепобеждающее учение», другого — за следование ему, Мальчиша — за финансовые манипуляции внука-губошлепа Егорки, революционных деятелей за то, наверное, что коммунистами были. Хотя не будь их и Узбекистан, как государство наверняка не состоялся.

Попутно, что называется, «подчистили и хвосты». В апреле 2011 года был демонтирован последний известный в Узбекистане бюст Иосифа Сталина. Он стоял во дворе частного дома Лазокат Нормирзаевой, жительницы посёлка Сайлык Ташкентской области. Там он находился около полувека, а до этого был одним из официальных советских памятников Узбекистана. Во время борьбы с последствиями культа личности (в период правления Никиты Хрущева) этот монумент был демонтирован, и Лазокат Нормирзаева с помощью родственников увезла гранитного Иосифа Виссарионовича домой и установила в своём огороде. У другого жителя поселка Сайлык была конфискована коллекция скульптур советских вождей, стоявших ранее в пионерских лагерях и зонах отдыха. Представители властей заявили, что держать дома «таких и подобных товарищей» запрещено. Как полагает оппозиционное интернет-издание ИА «Фергана» причина этому не идеологические расхождения, а «чувство ревности» со стороны президента Ислама Каримова. Да, чудно, загадочно время, в которое живём…

…Зашел в редакцию «Алмалыкского рабочего». Всё то же самое: атмосфера, вид из окон, провинциальная неторопливость… Только люди другие и вместо пары пишущих машинок на всех гамузом, как было в мое время, у каждого — по компьютеру.

Марат Вахаев, который теперь здесь главным и которого я помнил еще студентом-заочником факультета журналистики ТашГУ, меня не узнал. А узнав, чуть не заплакал. Как я понял от радости встречи и глубины переполнивших его чувств.

Я же вспомнил тех, с кем здесь работал — Бориса Кима, Володю Гладникова, Нину Гришанову, Славу Кирпичникова, Марину Мельникову, Свету Кожину, Эллу Кохан, Бориса Хорякова, Толю Рассказова, Марка Теплова, но главное, самого верного и искреннего друга, который когда-либо был в моей жизни, — Виктора Карнаухова.

Когда в 1982-м он умер в Башкирии, я не поехал на похороны — грызли неприятности, захлестывали проблемы, маячил суд. Я отбил телеграмму, выразил соболезнование. А потом понял — как же низко себя повел. Ведь я был просто обязан, бросив все и наплевав на всех, непременно проводить Витю в последний путь. И от того, что этого не сделал, на душе с каждым годом все горше и пакостней. Одна надежда, что там, в следующей жизни, которая, как говорят, будет вечной, попрошу у него прощения. Витя, конечно, простит. А вот я себя — нет.

А еще я вспомнил, как меня принимали здесь в коммунистическую партию. Шёл диетический, застойный 1972 год. Я был молод, весел, любил девушек, вино, хорошую компанию, а заодно свою работу в городской газете. И вот однажды, ближе к окончанию рабочего дня, вдруг меня вызывает главный редактор Борис Александрович Ким. Первыми его словами, помню, были: «Плотнее закрой дверь и садись». Сажусь. Ким говорит: «Бери бумагу и пиши заявление в первичную парторганизацию с просьбой принять тебя кандидатом в члены КПСС». Услышав это, я едва со стула не свалился, но не от радости. Только не подумайте, что начну корчить из себя тайного противника режима, скрытого антикоммуниста, вроде режиссера Марка Захарова, получившего во времена «лютого тоталитаризма» все без исключения советские премии: от государственной до квартальной, а в 1991 году перед объективами теле- и кинокамер выпятившего нижнюю губу и сжёгшего свой партбилет. Всё было прозаичнее. Дело в том, что иногда я становился невольным свидетелем, как на партсобраниях поочередно «драили» моих приятелей по веселому времяпровождению. Ну а меня, естественно не трогали — мол, что с беспартийного взять? Поэтому желанием вливаться в их ряды я не горел и когда Борис Александрович предложил писать заявление, то моментально сообразив, что за этим последует, ответил, что недостоин. Мол, нужно поработать над своим идейным уровнем, и всё такое. Но слушать он меня не стал, а, прервав, пояснил: «Я сейчас прямо из горкома, от первого секретаря Вали Мухамедовича Мухамедова, который, вздрючив меня за кадровую политику, рекомендовал тебя уволить, а на освободившееся место взять местного кадра, т. е. узбека или на худой конец — русского». — «А за что увольнять?» — наивно спросил я. «За то, что ты — немец, — пояснил Ким. А официально за то, что не имеешь высшего образования (я тогда только поступил на заочное отделение факультета журналистики), — и продолжил: — Но я сам — кореец, т. е. из депортированных, поэтому, испытывая к тебе классовую солидарность, сказал, что на собрании первички мы приняли тебя в кандидаты в члены КПСС и поэтому уволить не можем. Теперь понял?».

Я все понял. Через час собрались наши большевики, и я влился в их ряды. Ну а через год Бориса Александровича самого ушли с места главного редактора. Он уехал в Наманган, где стал работать в областной газете. Связи я с ним не терял, и однажды наведавшись к нему, познакомился с ещё одним прекрасным человеком и журналистом, чья порядочность и надёжность проверена десятилетиями – Александром Пукемовым. С Сашей, который живет теперь в Саратове, мы перезваниваемся, а вот контакты с Кимом утеряны, о чем очень сожалею. Изумительным человеком и товарищем был Борис Александрович.

Коли рассказал, как вступал в КПСС, то правильным будет, если сообщу, как покидал ее. В перестройку приоткрылись многие из архивов, и я, как журналист, стал в них работать. Прежде всего, естественно, с документами, касающимися российских немцев, других депортированных народов. И когда понял, что в геноциде против безвинно наказанных, но так и не реабилитированных, повинны не только Сталин и его окружение, но и большевики-ленинцы, троцкисты-бухаринцы, хрущевцы, брежневцы включая того же Горби, Ельцина и им подобных, то состоять с ними в одной организации посчитал аморальным. Случилось это в Москве, в феврале 1990 года. То есть, КПСС я покинул раньше главных российских демократов и неглавных – тоже. Но это так, к слову. Пора возвращаться в Алмалык.

… Выйдя из редакции «Алмалыкского рабочего» я отправился к моему сыну Юрию, который сохранив нашу фамилию и не изменив национальности в паспорте, так и не получил разрешения на переезд в Германию.

С его матерью, русской по национальности, в армейском скоропалительном браке я прожил всего ничего и этот факт, по сути, явился основополагающим в отказе немецких чиновников разрешить Юре переезд. Причина, которую для него изобрели (не для него одного) – «воспитывался без влияния немецкого отца и не говорит на диалекте». Ну а то, что он вырос у своей немецкой бабушки, был в паспорте записан немцем и всегда носил фамилию Фитц, чиновники сочли «малосущественным». Другое дело сотни тысяч, так называемых, «беженцев» ни малейшего отношения ни к Германии, ни к немецкому народу не имевших и не имеющих. Но здесь, и это мое жесткое убеждение, нужно винить не их, а тех, кто голосует за партии, навязавших ФРГ эту самоубийственную политику.

… Наша встреча с Юрой была радостной и грустной. По крайней мере, для меня, ибо в том, как складывалась его судьба, я, прежде всего, винил себя. И его, но немножко.

Хотя все ведь относительно, и то, что одному кажется трагичным, другой рассматривает, едва не как счастье. Юра уезжал в Россию, в Подмосковье.

— Поверь, папа, — вздохнул он, — не судьба мне жить в Германии, а вот в России — судьба. И меня это устраивает.

— Ну что ж, в таком случае давай, съездим к моему отцу, твоему деду. Ты попрощаться, я поздороваюсь.

— Съездим, — согласился Юра, — я недавно был на его могиле.

Мы окликнули с кухни Дильшода, который «гонял» там чай, сели в его юркого «корейца» и направились в сторону рудника Кургашинкан, где находилось старое кладбище, и на котором покоился мой отец.

Когда-то, в пору моего детства, уж не знаю почему, Алмалык усиленно карабкался в горы. Метр за метром, цепляясь за склоны домишками, палисадниками, курятниками и собачьими будками, он поднимался всё выше и выше, пока вдруг не разнесся слух, что где-то подо всем этим обнаружены огромные залежи не то медной, не то цинковой руды с вкраплениями золота и чего-то редкоземельного. А значит, скоро всех снесут, выдав компенсацию, на которую и палатку не купишь.

Вначале эта весть всех озадачила, потом началась массовая распродажа частного сектора, прекратили строительство государственных квартир, и город постепенно стал скатываться в долину, ближе к речке, отделявшей его от поселка (теперь — города) Ахангаран. А вот кладбище осталось.

… Усеянная камнями дорога, по которой мы ехали, неожиданно оборвалась у края, глубиной метров в пять, рукотворного ущелья, по дну которого пролегали железнодорожные рельсы. Поскрипывая думпкарами, по ним плавно прокатился состав, гружёный рудой.

— Хорошо, что сейчас светло, — усмехнулся Дильшод, — а то бы прямо туда, вниз.

— Действительно, хорошо, — согласился я, — но как же люди на кладбище ходят?

— Не знаю, — пожал плечами Дильшод. — А может, кладбища и нет уже? Может, его тоже перерыли и на «вертушках» (при этом он ткнул пальцем в сторону рельс, по которым только что прошел состав) возят на фабрику?

— Да нет, всё в порядке — вмешался Юра, — я же говорил, что был здесь.

Кладбище, к счастью, осталось. Его не тронули. Это я выяснил, когда возвратились вниз и мы с сыном, оставив Дильшода в чайхане на окраине города, вдвоем, по узкой тропке, поднялся к нему с другой стороны.

Открывшаяся нам картина впечатляла. Кладбище, которое находилось на горке, с трех сторон окружали крутобокие, поросшие редкими пучками травы, холмы. А вот с той, откуда пришли мы, высились отвалы пустой породы, разглаженные поверху бульдозерами и от этого имеющие вид неких загадочных, со срезанными верхушками, пирамид. На то, что в нескольких километрах отсюда находился город с почти двухсоттысячным населением, ничто не указывало. Казалось, что нога человека сюда не ступала сто, а может, и тысячу лет.

И вот в центре этого мрачноватого великолепия располагалось кладбище, на котором не осталось ни деревца, ни кустика. Зной испепелил их, а ветер унес останки. Но от этого кладбище не выглядело убогим. Оно было забытым, суровым, но ни в коем случае не жалким.

Я поднялся на самую верхушку горки, к месту, где покоился отец – Владимир Рудольфович Фитц, скончавшийся в 1959 году, и встал у ограды его могилы на колени. И в этот же самый момент щемящая тревога, которая давно сидела занозой в сердце, вдруг отпустила. Вначале я этого не понял, а только каждой клеточкой своего тела вдруг ощутил некую радостную легкость и облегчение. Состояние было такое, что впору закричать: «Верую, Господи!». Но я не закричал. Сдержался. Тем более что шумно выражать восторг, особенно в момент высшего духовного просветления, недостойно. А ещё я подумал — может быть, в том, что мы навсегда и безвозвратно теряем бесконечно близких людей, заключена некая созидающая сила добра. Может быть, именно эти страшные, рвущие сердце и нервы потери, как раз и предупреждают нас — будьте бережнее к родным. Но уж так устроен человек, что слышит он это и понимает, зачастую, с большим опозданием.

И еще я подумал, что если бы у меня была возможность выбирать, то свою могилу я бы хотел видеть именно здесь, на этой горе, окруженной умиротворяющей вечностью суровой природы.

В Алмалык отца перевели в 1955 году, как инженера-путейца из лагеря НКВД СССР Кимперсай в Актюбинской области, где он вместе с другими немцами работал на строительстве и развитии Батамшинского и Кимперсайского кобальтоникелевых рудниковнов. Перевели по личной просьбе бывшего директора, возглавившего Алтын-Топканское рудоуправления, преобразованного позже в Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Павла Семеновича Поклонского. Первое время, пока отцу не выделили коттедж, мы жили в его доме. Отца ценили. Он действительно был высоким специалистом и трудно сказать, как бы сложилась моя судьба и судьба младшей сестры Татьяны, если бы он прожил еще лет пять-десять.

Взяв горсть земли, и сунув ее в заранее припасенный холщовый мешочек, мы с сыном двинулись в обратный путь. Точнее, на другое кладбище, где лежал мой дед Готлиб Бекер, которого, благодаря счастливому стечению обстоятельств, не убили ни красные, ни белые. И который относительно благополучно, если данное слово, конечно, уместно, прошёл сталинские лагеря и трудармию, чтобы умереть за тысячи километров от утопающей в садах волынской колонии Бутейка Ровенского уезда, где родился.

Дед был немногословен. Вероятно потому, что стеснялся своего акцента, от которого за долгие годы жизни среди русских, украинцев, корейцев, крымских татар и узбеков так и не смог избавиться. Но и по-немецки, насколько помню, он тоже никогда не говорил.

— Я запыль эта язык, — пояснял дед. — Совсем запыль.

Много позже я понял — дед просто боялся обозначить причастность к немцам и Германии. Хотя, если разобраться, причем тут Германия, в которой он никогда не был, и наци, которых он видел только в кино?

И еще дед знал, что учителей и вообще людей с образованием в революционной России уничтожали первыми.

Так было, когда в их ухоженную, чистенькую Бутейку вошли красные и один из бойцов безо всякой на то причины выстрелил в стоящего у ворот школы учителя. Может, из-за наличия галстука и опрятности костюма он принял его за буржуя? Впрочем, спросить его об этом никто не решился.

Так было и в середине 1930-х, когда из местных госучреждений (дед тогда жил в Киеве), «вычистили», как пособников зарождавшегося в Германии национал-социализма, упорно называемого в СССР «фашизмом», всех до единого немцев.

Так было в Кимперсайском лагере НКВД СССР для российских немцев, где он сначала работал в кузнице, а позже — плотником. Не привыкшие к тяжелому физическому труду, скудной пище, не умеющие выживать в экстремальных условиях, первыми массово стали умирать люди окончившие вузы, т. е. интеллектуалы.

— Саша, — говорил мне дед, — не учись.

— Почему? — искренне удивлялся я.

— Тебя заберет биркурор (т. е. прокурор).

— Не заберет, — успокаивал я его.

— Иди на машиниста, — не унимался дед. — Это есть хорошо.

И ведь я действительно чуть не стал железнодорожником. По крайней мере, помощником машиниста электровоза поработал, а еще машинистом дизель-электрического подъемного крана ДЭК-25. Но тяга к журналистике пересилила.

И вот я стою перед его могилой и вспоминаю всё это. И еще я размышляю о том, что неким чудодейственным образом живу сейчас в Германии, из которой почти две сотни лет тому назад в далекую Россию отправились наши с дедом предки. И что, прибыв на историческую родину, по-немецки я говорю примерно так же, как и он некогда по-русски. А может, даже смешнее.

Достав из кармана пиджака еще один холщовый мешочек и высыпав в него горсть земли с могилы деда, я дал знак прогуливающемуся невдалеке Дильшоду, и мы поехали на следующее, как его называют, Новое кладбище, на котором была похоронена бабушка Таня.

Моя жизнь сложилась таким образом, что моим воспитанием в основном занималась бабушка. И всё теплое, светлое, что было в детстве и юности, у меня связано в основном с ней — Татьяной Кондратьевной Бычковской, украинкой по национальности, отправленной в трудармию, а затем поставленной на учёт в комендатуре только потому, что она не захотела отказаться от своего мужа-немца — Готлиба Беккера.

При всем уважении к воспетым литераторами декабристкам, то, на что решились в 1941-м и в последующие годы не отрекшиеся от мужей советские жены не немки, потрясает жертвенностью и готовностью, ради близкого человека, принять самые страшные муки и лишения. Впрочем, в последнее время я всё чаще задаюсь вопросом: а можно ли вообще сравнивать тех, кто очутившись «во глубине сибирских руд» «трудился по три часа в день», т. е. кого непосильной работой не терзали, и чьи жены имели возможность заказывать себе наряды из Парижа, с адом трудармии и вечной ссылки? Нет, конечно. Поэтому, смею утверждать, что подвиг жён не немок аналогов не имеет, а если и имеет, то мне он неизвестен.

Но это вовсе не значит, что отца, мать, деда Готлиба (другой дед – Рудольф сгинул в сталинском лагере задолго до моего рождения), бабушку Флорентину я любил и люблю не меньше. Ничуть! Но бабушка Таня была ближе.

Этой невысокой, хрупкой женщине я обязан многим, если не всем. И тем, что окончил университет – это она, заметив мою тягу к чтению, приобретала «по блату» книги, отказывая себе во многом. И тем, что стал успешным журналистом. А ведь бабушка, оставшись сиротой в семь лет, школу, хотя и жила в Киеве, никогда не посещала, читать-писать выучилась самостоятельно.

Да и собственной жизнью я обязан тоже ей, ну и, конечно, матери, отцу, деду и Всевышнему.

Когда мне было два с половиной года, лагерный врач Винтер (его имя, к сожалению, забыл) объявил родителям, что шансов выжить у меня практически никаких — тяжёлая форма воспаления легких. Медикаментов нет, питание — более чем скудное, да и морозы за сорок градусов. И вот тогда бабушка Таня, заручившись разрешением кого-то из энкэвэдешников, забрала меня из лагеря смерти для российских немцев Кимперсай (Да, да, не удивляйтесь. Именно – смерти, о чем советская пресса вообще не писала, а российская, да и германская тоже, предпочитают не вспоминать), к себе в соседний лагерь (позже на его месте возник поселок Бадамша), и с помощью отваров трав, которые собирала летом, и водолечения по методу доктора Кнайпа, выходила.

Спустя много лет я побывал в тех местах Актюбинской области и, глядя на неправдоподобно плоскую степь, никак не мог понять, каким образом среди скудной растительности бабушке удалось по осени отыскать и высушить травы, что вернули меня к жизни. А спустя ещё десяток лет специально съездил в симпатичный городок Бад-Вёрисхофен, расположенный в предгорьях Баварских Альп, где священник и врачеватель Себастьян Кнайп изобрёл и стал применять свой чудодейственный метод по исцелению тела, духа и души. Зашёл в католическую церковь, где он служил, помолился и притеплил три свечи: в память о нём, о бабушке, матери, отце и деде, и той моей давно ушедшей жизни.

«Чудны дела твои, Господи!»

Обо всем этом я размышлял много позже, когда возвратился в Мюнхен. Размышлял об их трагической судьбе и том ужасе, который им пришлось пережить, но который не лишил их чести, достоинства и бесконечной доброты. А тогда, взяв горсть земли с ее могилки, мы заехали в местную православную церковь и поставили свечки за упокой их душ. Ну а потом завезли Юру домой, и направились с Дильшодом обратно в Ташкент. Правда, в последний момент я передумал и решил заехать к Геннадию Грибанову, которого не видел лет шестнадцать. Когда-то, в пору нашего детства, он был хулиганистым мечтателем, книгочеем и футболистом. После армии (Геннадия определили в Морфлот, а меня в железнодорожные войска) наши пути разошлись. Он как-то резко успокоился, посерьезнел, неожиданно вознамерившись стать учителем. Я же, укрепившись в мысли, что в Алмалыке слишком тесно, решил пожить где-нибудь в большом городе. Сначала хотел двинуться в Москву, но, во-первых, в первопрестольной я никого не знал, во-вторых, денег на билет хватало только до Ташкента, а в-третьих, там мне предложили место заведующего отделом информации в местной «вечерке». Правда, при условии, что пропишусь в городе самостоятельно.

С этой, на первый взгляд, неразрешимой проблемой, я справился играючи, случайно познакомившись в одной из чиланзарских (Чиланзар — район Ташкента) пивных с участковым милиционером Идрисом Гафуровым. Ему, как выяснилось, для получения очередной «звездочки» кровь из носу нужно было поступить на гуманитарный факультет любого вуза. Я же нуждался в фиктивной прописке, ибо с ночлегом никаких проблем в Ташкенте не испытывал.

Рассказав друг другу о своих проблемах, мы выпили дюжину пива, ударили по рукам, и я торжественно поклялся устроить Идриса на заочное отделение факультета журналистики Ташкентского госуниверситета, которое, к слову, выполнил. Он же за одни эти слова (и только!) прописал меня в доме, который был давно снесён, в мой паспорт была поставлена соответствующая печать, и я был официально зачислен в штат «вечерки».

Вообще, в определенный отрезок жизни, мне отчаянно везло на добрых людей, с которыми я знакомился преимущественно в пивных, театральных буфетах, ресторанах, закусочной ипподрома, куйлюкских и бешагачских (районы Ташкента) подпольных столовых (ах, какой подавали в них божественный шашлык, мампар и лагман!). А может, происходило все это потому, что я был молод, да и жизнь тогда была какая-то другая?

…Поднявшись на второй этаж дома, в котором, как помнилось, жил Грибанов, я осторожно вдавил кнопку звонка, что темнела черной пуговкой с правой стороны двери, обитой коричневым дерматином.

— Кто там? — спросил спокойный женский голос.

— Меня зовут Фитц, — сказал я. — Скажите, Грибановы здесь живут?

— Конечно, здесь, — ответила женщина и отворила дверь.

Это, как я догадался, была жена Геннадия, которую я не узнал. А вот Гена почти не изменился, только ещё больше стал походить на своего покойного отца — дядю Пашу.

Мы обнялись. Гена отстранился.

— Вот так встреча, — сказал он. — Признаться, кого-кого, но тебя увидеть никак не чаял.

— Почему? — удивился я.

— Не знаю, — пожал плечами Грибанов. — Наверное, потому что в последние годы часто стал вспоминать юность.

— Что свидетельствует о приближающейся старости, — попытался пошутить я.

— Какая старость! — возмутился он. — Не знаю, как вы, а мы, как и прежде, живем ожиданием светлого будущего.

— Мы тоже, — успокоил его я, — только подозреваю, что будет оно пакостным.

— Ты, Саш, как-то неожиданно нагрянул, — вдруг смутившись, сказал Грибанов. — У меня тут, понимаешь, ученик… Я ведь помаленьку репетиторствую, а вообще работаю директором 15-ой школы. Я сейчас отпущу его, скажу, чтобы в другой раз пришел…

— Не волнуйся, — выдавив улыбку, сказал я. — Это даже к лучшему. Какая по большому счету разница — час мы с тобой проговорим или сутки? Ведь все равно всего не перескажешь.

— Нет, нет, — перебил Геннадий. — Как же ты вот так возьмешь и уйдешь? Да ты что!

— Сегодня мне нужно было только увидеть тебя, — взяв его за плечи, произнес я. — И всё. Поверь, я обязательно приеду еще раз и даже остановлюсь у тебя. Но сегодня в Алмалыке я по другому поводу.

— По какому? — насторожился Грибанов.

— К сожалению, объяснить затрудняюсь, но сейчас мне действительно нужно ехать. А вот следующий раз я непременно должен увидеть и тебя, и Юру Королева, и Володю Башкирова и конечно Володю Щербакова, Илью Садыкова, Женю Лима, Владимира Пядухова… Короче всех наших, кто еще остался здесь и в жизни.

— Если ты так говоришь, значит, оно так и есть, — как-то вмиг осунувшись, сказал он. — Но я, нет — мы с Валей, — махнув рукой в сторону жены, застывшей с чайником в руках, — очень тебя ждем. Ты слышишь?..

— Гена, я тебе напишу. Нет, лучше позвоню. Ведь письма не доходят…

— Мы тебя ждём, — повторил он, потухшим голосом. — Звонить не нужно.

Но больше с Геной мы не увиделись и не увидимся. Весной 2008 года он умер. Не выдержало сердце.

Потом один за другим ушли из жизни Слава Горбачев, Юра Королев, Володя Щербаков. Точка! В этой жизни их мне более не встретить. И от этого на душе очень тяжко и муторно.

… Мы медленно катились по главной улице Алмалыка, носившей раньше имя Ленина, а теперь соответственно Амира Тимура, вниз, в сторону Ахангарана.

— Давай, Дильшод, еще кое-куда заедем, — сказал я.

— Какие проблемы, — согласился мой немногословный спутник, —

конечно, заедем. Командуйте.

— Тогда немного прямо, первый поворот налево, а потом первый на право.

В пору моего детства этот район, застроенный коттеджами, частными домами и бараками назывался «соцгород», т. е. «социалистический город». Странное конечно название, в духе Маяковского, но об этом я подумал только сейчас. Тогда же оно воспринималось как вполне естественное, хотя и нарочито революционно-пролетарское. А меня революция не волновала и не привлекала. Никогда. Мне нравились мушкетеры.

Помню, как впервые, а было мне тогда шесть лет, я переступил порог нашего коттеджа на улице Чапаева, как дед с помощью лома и кирки извлекал с участка бесчисленные большие и средних размеров камни, грузил их на тачку и отвозил на берег протекавшего невдалеке сая. Как отец с дедом купили саженцы урюка, яблонь, ореха, вишни и посадили их, но спустя год, а может два, выяснилось, что нас обманули, подсунув вместо плодовых деревьев, черенки тополя и акации. Но одно дерево оказалось всё же яблонькой, вымахавшей ко времени, когда я насовсем уезжал из Алмалыка, метра на три в высоту. С него мы собирали до десяти вёдер изумительных, сочных зимних яблок. Позже дед посадил виноград — дамские пальчики, а бабушка — малину, крыжовник и цветы. Она очень любила цветы, особенно анютины глазки.

Ещё помню, как нас в первый же год хотели ограбить. Ночью воры стали ломиться через дверь, а отец с дедом, у одного из них в руках был топор, у другого — молоток, эту дверь держали. Воры, я это хорошо слышал, громко пыхтели и грозили, а отец с дедом молчали. Потом меня с бабушкой отправили в зал, окна которого защищали мощные решетки. Все волновались и торопили рассвет. Но мне страшно не было, скорее тревожно.

Потом у нас появились собаки. Вначале немецкая овчарка Рекса. Покупали мы ее как кобелька, а она оказалась сучкой, отсюда и такое странное имя – Рекса, а не Рекс. Это была самая умная, добрая и верная собака, не считая Пальмы, что была у нас в Бадамше[2]. Когда Рексе было семь лет, кто-то ее отравил. Следующую нашу собаку звали – Терри. Это был крепкий, веселый, но несколько трусоватый псина. Тоже, кстати, немецкая овчарка. А вот малюсенький, чёрный, словно антрацит Клякса, которого бабушка где-то подобрала щенком, был напротив бесстрашным до безумия. Жили они с Терри дружно, но верховодил Клякса.

Обо всём этом, таком буднично-незначительном, я вспоминал, стоя у нашего дома на улице Чапаева.

— Зайдёте? — спросил Дильшод.

— Нет. Там чужие люди. Мне нужно будет что-то им говорить, объяснять. Не хочу. Я увидел дом и это достаточно.

— Теперь куда? — спросил Дильшод.

— Подожди здесь или в чайхану зайди. Я ещё пройдусь. Где-то минут через сорок встретимся. Идет?

— Без проблем, Саша-ака, — сказал Дильшод. — Тогда я в чайхане буду вас ждать.

Давно перевалило за полдень и в конце улицы, как раз в том месте, где она плавно поворачивалась в сторону железнодорожного моста, висело солнце. Я тут же вспомнил, что где бы и в каком городе не жил, обязательно старался зафиксировать с какой стороны от моей квартиры или дома оно располагается после обеда. Точнее, с какой стороны светила находится в это время суток мое очередное жилье. Ну а, зафиксировав, начинал вспоминать улицу Чапаева и свой дом, внешне очень похожий на коттедж на железнодорожной станции Кимперсай недалеко от посёлка Бадамша Степного района Актюбинской области, где родился, и в памяти начинали возникать эпизоды из прошлого. Иногда мне хотелось в него вернуться, чаще — нет, так как ничего исправить, или изменить в своей прошлой жизни я уже не мог. Так зачем же возвращаться? Чтобы снова пережить пережитое?

Размышляя об этом и радуясь, что на улице, исключая детей никого нет, а значит, вряд ли встречу кого-то из знакомых и придётся долго отвечать на вопросы, задавать свои, а потом не знать, как распрощаться, я повернул в переулок Социализма. Так он назывался раньше. Как теперь — не помню. Конечно, я прочел новое узбекское название, но тут же забыл его.

Здесь в доме номер 2 жила семья моей тети со стороны отца. Тёти — Жени, Евгении. Она, бабушка Флорентина Карловна Фитц (урожденная Янке), двоюродные братья Владимир, Дмитрий и сестра Маргарита.

Сколько себя помню, тетя Женя мечтала перебраться в Германию. Для этого она уезжала, то в Молдавию, то на Украину, то куда-то в Россию — кто-то ей говорил, что власти там лояльнее относятся к немцам, стремящимся покинуть «родные березки». Потом немного обескураженная, но не сломленная, тётя возвращалась и вскоре снова уезжала.

В результате она все же перебралась в Германию. Но случилось это только в 1992 году. А вот детей и внуков перетянуть не удалось. Почему? В паспортах мои двоюродные братья и сестра были записаны русскими, хотя языком семейного общения у них был немецкий, окружающие их воспринимали как немцев, и сами себя они считали немцами. Да и «русскими» их сделали вопреки их воле. Насильно. В ходе очередного обмена паспортов волевым решением, а может по чиновной дури некоторым немцам, жившим в советском Узбекистане и Таджикистане, изменили национальность в паспортах. Зачем? Скорее всего, с целью увеличить процент русского населения в статистических сводках, чем еще более осложнили их жизнь и жизнь их потомков. Ведь германский закон в отношении немцев-переселенцев строг и бескомпромиссен. Если в паспорте ты записан «русским», «украинцем» или еще кем, но не немцем, то, как говорится, «Ауф видерзеен».

Именно поэтому некоторые из переписанных в русских-украинцев изобретали себе еврейских бабушек, и бесхлопотно перемещались на родину тевтонских предков. Перед евреями, как заявляют германские политики и пресса, у ФРГ вечный и неоплатный долг, поэтому при переезде в Германию «переписанному немцу» много выгоднее быть евреем.

Да, чудны дела твои, Господи, особенно если учесть, что мужа моей тети — Якова Августовича Шедлиха, родившегося в 1919 году в селе Шлангендорф, в переводе на русский «Змеиная деревня», Житомирского района, Николаевской области призвали в ряды Вермахта, он командиром танка и погиб на Западном фронте в 1945 году.

Так вот, она и ее старший сын Владимир, который вопреки собственной воле стал «русским», вплоть до лета 1945 года находились на территории Германии и являлись ее гражданами. Впрочем, почему являлись? Они от него не отказывались. Но никакого впечатления на чиновников, ведающих приемом переселенцев, это, а также то, что тетя Женя, так и не дождавшись детей, скончалась в 1999 году в Германии, не произвело, а когда произвело, Володя сам отказался переезжать. Стало ему обидно и горько, что с ними так подло поступили.

Нас с Володей разделяет восемь лет – он старше. Эта разница, давно стерлась, но, когда я был мальчишкой, он казался мне очень взрослым. Впрочем, таковым Володя всегда и был. Детства ведь у него не было.

Вспоминая и размышляя о нем, я ни капли не сомневаюсь, что родись он лет на десять позже, а лучше в другой стране, то наверняка стал бы хорошим инженером, механиком, а может известным конструктором. Но он родился в 1940 году в Советском Союзе, что определило его судьбу. И нет у меня слов, чтобы описать тот мрак и ужас бытия, в котором очутился он и остальные российские немцы, волею провидения, появившиеся на свет между 1935 и 1948 годами.

Почему мною очерчен именно этот промежуток? Все просто: мальчишкам и девчонкам, которым в момент начала массовых репрессий, минуло лет 13-15, не говоря уж о людях более взрослых, переносить адские муки и дьявольские испытания, которым подверглись российские немцы, было немного легче. И физически, и морально, тем более что на уровне подсознания они были к ним готовы: худо-бедно получили образование, освоили какие-то профессии. А вот несчастных, родившиеся между 1930 и 1945 годами, еще мальцами зачислили во враги народа, превратив в подобия живых чучел, на которых отрабатывался удар кулака, вымещалась злоба, которых совершенно безнаказанно можно было унизить, ограбить, оклеветать и даже убить. Поколение трагической судьбы, но не сломленного характера.

Сейчас Володя живет в Клайпеде – бывшем немецком городе, ставшем после войны вначале советским, а теперь вот литовским. У него прекрасная, надежная жена Мария, две дочки, внук и внучка. Мы с ним перезваниваемся, а надо бы увидеться и чем скорее, тем лучше, годы ведь уже не летят, а мчаться, словно поезд, который водил машинист-инструктор Владимир Шедлих.

Еще, стоя у их дома, я вспомнил брата Дмитрия. На стыке горбачевско-ельцинского беспредела, т. е. в начале 90-х он отправился в Россию на заработки и пропал. Боюсь навсегда и бесследно. Ну а двоюродная сестра Рита осталась в Алмалыке, где и скончалась.

…Неторопливым шагам я направился в сторону чайханы, где, потягивая кок-чай, ожидал меня Дильшод. Мимо школы №11, в которой учился, и в которой теперь какой-то техникум для девочек. Мимо пустыря, где раньше располагался кинотеатр «Мир», из репродукторов которого перед началом каждого сеанса звучали так любимые мной песни Тома Джонса и Фрэнка Синатры.

Я шел, вспоминая одноклассников и друзей: Володю Щербакова, Виктора Самойлова, Динару Дигель, Славу Горбачева, Сашу Чиркова, Арсения Кима, Сашу Кияшко, Ларису Шиндову, Аню Габбасову, Афанасия Ли, Люду Галтаеву, Гену Грибанова, Евгения Лима, Валю Корчагину, Роберта и Виктора Шенеров, Свету Кен, Володю Рендака, Люду Кошкарову, Виктора Бетхера, Анатолия Наумова и конечно нашего классного руководителя – Николая Матвеевича Жикаренцева – необыкновенного человека и лучшего педагога из всех, каковых довелось встретить на своем жизненном пути. Шел, размышляя о том, что во времена моего детства и юности узбекский город Алмалык по национальному составу был совершенно неузбекским. Объяснялось это, если знать историю возникновения города, просто: в середине 20-х годов прошлого века группа геологов под руководством С.Ф. Машковцева обнаружила в районе гор Большой и Малый Кальмакыр Кураминского хребта залежи медных и свинцовых руд. Затем другой выдающийся геолог Б. Н. Наследов нашел здесь залежи цинка и, как попутные, золота, серебра, кадмия, висмута, ряда других редкоземельных элементов. Кстати, геологическую съемку Алмалыкского рудного региона проводил Константин Николаевич Венланд, работавший в то время на кафедре петрографии Среднеазиатского индустриального института. Дворянину, родившемуся в Санкт-Петербурге, немцу по национальности, ему неким чудесным образом удалось окончить Ленинградский горный институт, а затем переехать в Ташкент. Но вообще-то Константин Николаевич более известен не как ученый-геолог, а как епископ Русской Православной Церкви митрополит Иоанн.

В 1934 году в Ташкенте он был тайно пострижен в монахи архимандритом Гурием (В.М. Егоровым), который после отбытия срока в Беломоро-балтийском лагере жил здесь у родственников и с которым он был знаком еще по Ленинграду. Спустя два года Константин Николаевич также тайно был рукоположен в иеромонахи, а с 1945 года стал открыто служить в храме – как священник Успенского кафедрального собора Ташкента.

В последующие годы кандидат богословия, кандидат геолого-минералогических наук о. Иоанн был настоятелем собора в Саратове, ректором Киевской духовной семинарии, представителем РПЦ при Патриархе Антиохийском. В течение десяти лет занимался церковно-дипломатической деятельностью, был митрополитом Нью-Йоркским и Алеутским, управлял Владимирской, Ярославской и Ростовской епархиями. Он автор семи книг по церковной истории и богословию. В совершенстве владея английским, немецким, французским языками он находился в переписке со многими всемирно известными учёными, писателями, богословами, например с лауреатом Нобелевской премии Альбертом Швейцером. Еще о. Иоанн был талантливым художником, его акварели хранятся в Ярославском художественном музее, им собрана, в том числе в Средней Азии, большая коллекция минералов.

В 1984 году, уже в сане митрополита он участвовал в работе XXVIII Международного геологического конгресса.

Свою земную жизнь владыка Иоанн завершил в 1989 году. Похоронили его в Ярославле.

Вот такой замечательный человек, о котором его товарищ по Горному институту академик В.С. Соболев говорил: «Ушел в попы, пропал для науки, академиком мог бы стать», немало сделал, чтобы на карте Советского Союза появился Алмалык. И кто об этом сегодня помнит? А кто, скажите, знает, что был он немцем и почему его именем не назвали одну из улиц Алмалыка?

В канун Великой Отечественной войны на месте, небольшого кишлака Алмалык, что в переводе с узбекского означает «место, где растут яблоки», началось возведение горно-металлургического комбината и поселка, который в 1951 году преобразовали в город. Для работы на строящихся здесь рудниках, фабриках, заводах нужны были сотни, если не тысячи специалистов, которые в основном прибыли с Урала. В большинстве это были русские, украинцы, казанские и сибирские татары, башкиры, белорусы… Одновременно сюда направили специалистов из числа депортированных немцев, корейцев и крымских татар. Но были в их числе также представители харбинской и шанхайской русской эмиграции, добровольно-принудительно возвратившиеся на родину. Селиться в местах, откуда они когда-то сбежали от большевиков, а в основном это были Питер, Москва, Рига, другие города европейской части СССР, им не разрешили, а направляли в Сибирь и Зауралье, где жилось им тревожно и зябко. Поэтому при первой возможности часть из них перебралась в обильный солнцем, фруктами и овощами Узбекистан. Тех немногих, что поселились в Алмалыке, я знал. Например, Евгения Мюссара – поджарого, неизменно элегантно одетого мужчину лет 60-ти, внешне и манерами напоминавшего Александра Вертинского. Немного грассируя, на манер немца или француза, какими их показывали в советских кинофильмах, этот бывший петербуржец говорил: «Мне бы карандашик да тетрадку за две копейки, и я ни в одном городе Советского Союза не припаду. И на чаек, заработаю, и на рюмочку коньяка, с закуской и на постой еще останется».

И ведь зарабатывал, официально, как он выражался, нигде не служа. О китайском периоде своей жизни Евгений Александрович рассказывать не любил: «Всё это в прошлом, милый мой. Всё в прошлом». Единственно, иногда вспоминал «беспартийный» харбинский еженедельник «Рубеж»[3], с которым сотрудничал, и некую Лику, уехавшую «в другую сторону», в связи с чем он так и остался холостяком.

Еще в наш город снимать партийные взыскания ссылали проштрафившихся хозяйственников и деятелей культуры.

Однажды главред «Алмалыкского рабочего» Борис Ким вызвал меня к себе и, указав на сидящего перед ним мужчину лет 45, сказал: «Знакомься. Наш новый сотрудник – Марк Иванович Теплов. Будет работать в твоем отделе корреспондентом. С сегодняшнего дня. Человек он профессиональный, в курс дела войдёт быстро».

Так я, 22-летний парнишка, стал руководить заведующим (пусть и бывшим) бюро «Новости» (АПН) в Швеции Марком Тепловым, который, кстати, был переводчиком на вручении Михаилу Шолохову Нобелевской премии по литературе в 1965 году, интервьюировал шведского премьер-министра и даже короля, умел играть в гольф, о котором мы только слышали, публиковался в западной прессе, например в Dagens Nyheter[4] и Travel News[5], а еще спал с женой резидента ГРУ в Швеции. Вот за это, т. е. за нарушение кодекса «руссо журналисто облико морале», ему влепили строгий выговор с занесением в учетную карточку коммуниста и выперли из АПН.

В Москве шансов найти работу у него не было. Поэтому снимать выговор Теплов отправился в столицу Узбекистана, где в областной газете «Ташкентская правда» работал его брат. Но в Ташкенте зацепиться даже на время ему не позволили, а отправили в Алмалык, чтобы лучше осознал, как гэрэушных жен охмурять, тести которых генералами служат. Да-да, генералами и не где-нибудь, а в КГБ!

…Когда мы вышли от Бориса Кима, то первое, что я ему сказал: «Руководить вами, Марк Иванович, я не буду. Это, согласитесь, то же самое, если сержант запаса начнет командовать боевым генералом». На что Маркуша, как вскоре стали называть его в редакции, ответил: «И зря. Я ведь совершенно не знаю социалистической действительности и того, чем должен заниматься корреспондент отдела промышленности поэтому, пожалуйста, руководи».

Но переселить себя я не смог, предпочитая не руководить, а учиться у него. И не только журналистским навыкам, но также манерам, поведению. Причем последнее перенимал совершенно непроизвольно. А еще мы не переставали удивляться полнейшей Маркушиной неосведомленностью жизни в СССР.

«Я всё больше люблю советских людей!» – восклицал он, – возвратившись, допустим, с рудника Кальмакыр, где добывали медную руду. – В Швеции в ситуации, которую я только что наблюдал, давно бы бастовали, а здесь только посмеиваются. Вы представляете, у экскаватора в клочья перебит кабель, а машинист говорит, что всё ОК и продолжает загружать думпкары. Он – герой, сорвиголова, игрок в русскую рулетку! Я буду о нем писать, и ты, Саша, не смей меня отговаривать!

А на следующий день в еще большем возбуждении Марк возвращался с медеплавильного или цинкового заводов. Ну а когда он побывал на химзаводе, то долго уверял нас, что американские фильмы ужасов о конце света, в сравнении с тем, что он увидел вокруг предприятия, не более чем «лубочная самодеятельность».

Еще Марк, невзирая на строгий выговор с занесением в учетную карточку, категорически не менял привычек, чему способствовали местные дамы и девушки, у которых он пользовался бешеным успехом. Впрочем, чему удивляться? Симпатичный, щедрый москвич, свалиашийся в нимбе «пострадавшего за любовь», прямиком из Стокгольма.

Но все Маркушины амуры моментально прекратились, а мечты алмалыкчанок развеялись, как дым сигарет «Мальборо», которые он иногда курил, (и где только доставал?!), едва к нему прибыла бывшая гэрэушная сноха, а теперь законная жена – Татьяна. Ну а спустя еще месяцев семь на собрании первичной парторганизации «Алмалыкского рабочего» мы сняли с него выговор, и Маркуша уехал в Москву.

Какое-то время я с ним перезванивался, пару раз, будучи в Москве, хотел встретиться, но не сложилось.

Еще вспомнились писатель Владимир Пядухов, запретивший себе «писать произведения в жанре социалистического реализма», и поэтому мало где печатавшийся и его старший товарищ – сценарист и режиссер Константин Николаевич Пинчуков, обосновавшийся в Алмалыке после заключения, которое отбывал «за политику». Никаких революций тем более свержения существующего строя он не замышлял, а задумал придать этому самому строю «человеческое обличье», т. е. «убрать руины старого и начать строить социализм с человеческим лицом». Иными словами, задумал примерно то же, что и первый секретарь ЦК Компартии Чехословакии Александр Дубчек в 1968 году.

Эти свои планы он изложил на бумаге, но прежде, чем отправить «кремлёвским мудрецам» поделился с парой верных, как ему казалось, товарищей, чтоб чего посоветовали, или стиль подредактировали. Ну а те, недолго думая, сдали его органам.

В общей сложности Пинчуков, в отличие от сосланного в 1969-м послом в Турцию Дубчека, провел в советских тюрьмах и на поселении более десяти лет! Правда, потом его реабилитировали, но жизнь сломали. Впрочем, как и Дубчеку, всё же исключённому в 1970-м из компартии Чехословакии и отправленному руководить лесничествами Словакии. Константин Николаевич же, оказавшись на свободе, заваривал очередной чайник черного чая, который очень любил и писал сценарии, а потом снимал по ним документальные фильмы на Ташкентской киностудии. Он спешил «наверстать упущенное за годы вынужденного творческого простоя», а еще регулярно посещал местный плавательный бассейн, но не для поддержания здоровья, а с целью возродить забытый метод плавание на боку, по которому в 1913-1952 годы даже разыгрывались награды на чемпионатах страны и Европы. Ну а попутно Пинчуков попытался привить местной детворе, так называемую самурайскую технику плавания. То есть научить преодолевать водные пространства в одежде, со связанными руками и ногами или же плыть, одновременно имитируя стрельбу из лука. Но, к сожалению, а может к счастью (могли ведь и за связь с самураями привлечь, тем более что директором бассейна в то время был Валентин Николаевич Кан по национальности – кореец), эта идея поддержки не нашла. Плавать – плавай, но только по-нашему, по-советски. И он плавал, писал сценарии, публиковал очерки в республиканской прессе, изредка повторяя, «Жизнь – это тот же киносеанс, только в конце свет не зажигается, а гаснет». Да, ну а его друг Владимир Пядухов книгу, которую начал писать в Алмалыке издал в 2009 году в России. Называется она «Живая боль невыдуманных строк».

Были и другие весьма неординарные люди, которых судьба, недруги и власть загнали в наш город, 80 процентов которых в 1960-е годы, как однажды сказал мне начальник милиции Алмалыка, полковник Азиз Акрамов, так или иначе были поражены в правах, в том числе за «политику». И это в какой-то степени повлияло на меня, как человека и журналиста. По крайней мере, «вражьи голоса», которые нещадно глушили я ловил играючи. А спустя годы с некоторыми из тех, кого слушал по зеленоглазой «Балтике» в Алмалыке, мне довелось работать в соседних студиях на мюнхенской «Свобода».

… Я шел по улице Бекобод, бывшей Чапаева, где прошло мое детство, в надежде встретить знакомое лицо. А еще я размышлял о том, что пожилые люди в Алмалыке раньше были редкостью. Но это объяснимо: в СССР на «ударные стройки» отправляли в основном молодых специалистов. И они, сотни учителей, инженеров, техников, представителей других профессий, окончивших новосибирские, ленинградские, московские, ташкентские, киевские, минские, харьковские высшие и средние учебные заведения превратили наш узбекский Алмалык в очень европейский город. Они же повлияли на то, как мы одевались, какую музыку слушали, какие книги читали, и к чему стремились. Например, из девятнадцати моих одноклассников и одноклассниц высшего образования нет только у троих, один из которых награжден орденом Трудового Красного Знамени.

И вот с толикой грусти, вспоминая те давние времена, я продолжал шагать в сторону чайханы, где оставил Дильшода, и одновременно прислушивался. Вдруг кто-нибудь возьмет, да и включит магнитофон со старой записью из моей прошлой жизни. Окна то у всех нараспашку. Но нет, чуда не свершилось – мелодии звучали новые и в новой тональности.

Ничего вечного не бывает

Следующие два дня я посвятил Ташкенту, городу, который, называют хлебным, а вот Алексей Толстой, приехав сюда в декабре 1941-го, назвал «Стамбулом для бедных».

Эта его шутка[6] прижилась и загуляла среди эвакуированных, кучно живущих без денег, без работы в чужом перенаселенном восточном городе и дружно учивших… английский язык. Зачем? А затем, что по слухам Узбекистан, в случае немецкой победы отойдет к Великобритании. Вероятно, всё это напомнило Толстому русских эмигрантов 1919-го в Константинополе, тоже ожидавших английского протектората. Ну а сам он пребывал в Ташкенте на особом, «бунинском» положении — академик, депутат Верховного Совета СССР, но, как и на эмигрантском корабле в Черном море, и на острове Халки, «советский граф» продолжал упорно работать, т. е. писать.

В Ташкенте Толстой возглавил худсовет ташкентского филиала «Советского писателя», готовился выпускать антологию современной польской поэзии, придумал устроить благотворительный спектакль в пользу детей, для которого сам написал шутливую пьесу и сыграл в ней роль. Его дом был снова полон народа, он помогал деньгами, продуктами, звонками, письмами, работой… Разумеется, выручить всех он не мог, да и не стремился.

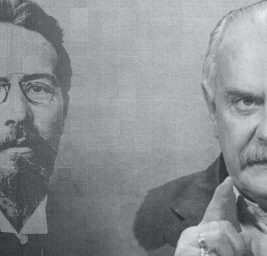

В Ташкенте же начался новый и на сей раз последний раунд в сложных отношениях между Алексеем Толстым и Анной Ахматовой, отношений, которым исполнилось более тридцати лет.

«Алексей Толстой меня любил, — после возвращения из эвакуации рассказывала Ахматова Исайе Берлину. — Когда мы были в Ташкенте, он ходил в лиловых рубашках а lа russe и любил говорить о том, как нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации. Он был удивительно талантливый, интересный писатель, очаровательный негодяй, человек бурного темперамента. Его уже нет. Он был способен на всё, он был чудовищным антисемитом, он был отчаянным авантюристом, ненадежным другом. Он любил лишь молодость, власть и жизненную силу. Он не окончил своего “Петра Первого”, потому что говорил, что он мог писать только о молодом Петре. “Что мне делать с ними всеми старыми?”[7]

Вот такие, вполне романтические страсти, кипели в Ташкенте в то тревожное время в Ташкенте. И мне, когда спустя годы я ступил на его землю, тоже было что вспомнить. И я тоже вспоминал, но без особой радости и без улыбки.

Конечно, город изменился, но не столь разительно, как показалось вначале. По крайней мере, если после землетрясения 1966 года на месте уютного, по-восточному неторопливого города, с особым микроклиматом и менталитетом жителей, звенящими арыками и домами, построенными в традиционном узбекском архитектурном стиле и так называемом русском колониальном стиле, вдруг возник динамичный центр — «звезда советского Востока», с устремленными ввысь зданиями и широкими магистралями, то теперь он стал более походить на заурядную ближневосточную столицу. Шумную, беспорядочную, изобилующую контрастами и утратившую нечто только ей присущее. Я не говорю, что это плохо. Просто Ташкент стал другим. Улицы, парки, школы, фабрики, заводы, станции метро теперь здесь называются по-иному. Так, улица поэта Жуковского, носившая это имя с 1890 года, стала улицей академика Садыка Азимова, которого, кстати, я знал, и который жил по соседству со мной. Улица Гоголя, одна из старейших в Ташкенте, названная так еще в 1893 году, — улицей неведомого мне Яхъё Гулямова. Улица Новомоссковская превратилась в улицу Оккургон, улица Карла Маркса (ранее Соборная, ранее Кауфманская) стала именоваться Сайилгох, Луночарское шоссе (ранее Никольский тракт) – в Буюк ипак йули, что означает «Великий шелковый путь», улица Ленина (ранее Большой проспект, а ещё раньше Романовская) стала улицей Буюк Турон, т. е. Великий Туран, а площадь Ленина (ранее Красная, а ещё раньше Соборная) – стала именоваться Мустакиллик (т. е. «Независимости»).

Но переименованиям подверглись не только русские названия (наследие колониализма), но и просто неузбекские. Так, улица украинца Богдана Хмельницкого стала улицей основателя империи Великих Моголов, поэта и писателя Бабура. Тоже, как говорится, не подарка, но зато своего – родился в Андижане, в семье эмира Ферганы. Из улицы, носившей имя поэта Шота Руставели (до этого – Дачная), реквизировали участок длиной в две трети, присвоив имя узбекского поэта Усмана Носира, репрессированного в 30-е годы.

Все улицы, что перечислил, находятся, в бывшей европейской части Ташкента, слившейся со «старым городом» в советское время. Поэтому смену их названий нельзя назвать «восстановлением первоначальных исторических топонимов, утраченных в годы советской власти», а скорее это дань новой государственной идеологии. Но что примечательно, большинство ташкентцев, в том числе узбеков, упорно игнорируют новые имена.

Даже те улицы и районы, что переименовали не вчера, а десятки лет назад, здесь называют, как и прежде – Тезиковка, Кашгарка, Асакинская, Болгарка, Туркменский базар… И это отличительная черта ташкентцев.

И вот спустя много лет, шагая по переименованным улицам Ташкента, я вспомнил, как в середине 70-х прошлого века заведовал отделом информации местной «Вечёрки», и регулярно бывал в отделе редких книг и рукописей библиотеки им. Алишера Навои. Там за казенный счёт и в рабочее время я придавался любимейшему своему занятию — листал дореволюционные подшивки журналов и газет, выискивая факты для рубрики «Пульс времени». Под ней публиковались корреспонденции, рассказывающие, каким Ташкент был и каким стал. Там то я и узнал, что эта библиотека была создана по распоряжению и непосредственном участии первого Туркестанского генерал-губернатора Константина фон Кауфмана, и что для Ташкента и всего Узбекистана он сделал столько, что достоин, как минимум ордена Трудового Красного Знамени и пары Госпремией. Пусть и посмертно.

Потом стал обдумывать и размышлять, каким образом опубликовать текст о Константине Петровиче. Ведь всё, что было сделано хорошего во времена «проклятого царизма» тогда было принято ругать. То есть, поступать примерно так же, как это делают сегодня либералы в России и разномастные «демократы» в Грузии, Прибалтике, Украине, среднеазиатских республиках, вспоминая «жуткий период советской власти».

Ничего путного не придумав, я решил просто взять и написать эссе о Кауфмане, рассказав о его жизни, делах, а также о том, что не смог выяснить, где покоится его прах. Единственно, что мне было известно на тот момент, так это, что он скончался 3 мая 1882 г. в Ташкенте и что 4 мая 1913 г. в центре Константиновского сквера (теперь это сквер Амира Тимура) по проекту художника-скульптора Николая Георгиевича Шлефера ему был установлен многофигурный памятник.

Постамент, как хорошо было видно на крупной фотографии, хранившейся в запаснике библиотеки, украшали фигура орла о двух, глядящих в разные стороны, головах на двух шеях и бронзовые доски, надпись на главной из которых (это я уже прочел в газете «Туркестанские ведомости») гласила: «Константину Петровичу фон Кауфману и войскам, покорившим Среднюю Азию».

Кауфмана Шлефер одел в форму туркестанского стрелка, совсем, как на картине художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина. Кстати, уже живя в Германии, я узнал, что именно Николай Шлефер стал автором первого в мире памятника А. П. Чехову, установленному в июле 1908 г. в немецком курортном городке Баденвейлере, где 15 июня 1904 г. скончался Антон Павлович. Правда, в годы Первой мировой войны его, как и многие другие памятники, переплавили, но постамент сохранился и в 1992 г. на нём установили новый бюст великому русскому писателю[8].

… В мае 1913 г. Константиновский парк переименовали в Кауфманский. А после революции 1917 года памятник К.П. фон Кауфману, деньги на который собирали всем миром, был демонтирован, однако гранитный постамент, на котором он находился, остался. На него водрузили знамя, а вокруг установили пушки, отбитые в Ташкентской крепости у регулярных войск в октябре 1917 года. Эта композиция была названа «Памятник борцам революции», а сквер переименовали в «Сквер революции». Позже, где-то в 1919 году, на гранитный постамент взгромоздили «Серп и молот», выполненные в модном тогда стиле конструктивизма. Затем заменили колонной с куполом и надписью на двух языках: «Октябрь – маяк мировой революции». В середине 30-х годов прошлого века постамент и всё что находилось на нём, убрали, сделав центр сквера проезжим. Но в конце 40-х постамент вернули и установили на нём памятник И.В. Сталину. В начале 60-х, после выступления Никиты Хрущева на съезде партии и разоблачения культа личности, памятник Сталину куда-то увезли. Какое-то время на его месте торчала стела с каким-то коммунистическим призывом, а потом возник памятник Карлу Марксу, прозванный в народе «Чучелом». У его подножия влюбленные назначали свидания, а люди более реалистичные встречались, чтобы отправиться в открытый рядом, в 1961-м году ресторан «Дружба», построенный в модном тогда стиле «физики-лирики», т. е. «бетон-стекло». Но чаще они шли в демократичное в кафе «Снежок», более известное, как «Сугроб», или в «Пятак», официально называвшийся «Лотосом», переименованный позже в «Нилуфар», что в принципе, то же самое, но по-узбекски.

Ах, какой чудный «Ок мусалас», «Баян-Ширей», «Хасилот» я там пил: холодный, из запотевших бутылок, в сорокаградусную жару. И в каких компаниях! Из многих друзей-приятелей с кем сиживал, почему-то вспомнился Вячеслав Костыря – главный редактор журнала «Звезда Востока», прославившийся тем, что после землетрясения 1966 года выпустил специальный номер, в котором опубликовал прозу Михаила Булгакова (вдова писателя Елена Сергеевна специальным письмом в редакцию дала разрешение на публикацию «Записок на манжетах»), Андрея Платонова, Камила Икрамова, Всеволода Иванова, Исаака Бабеля, стихотворения Осипа Мандельштама, а заодно полуопальных тогда Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского с его прогремевшим на всю страну стихотворением «Уберите Ленина с денег», и других дисидентствующих авторов. Этот номер журнала, гонорар за который полностью был перечислен в фонд восстановления Ташкента, моментально стал библиографической редкостью. Достаточно сказать, что, когда в том же году первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов по делам службы прибыл в Москву, то известные литераторы, которые с ним дружили, попросили в следующий приезд непременно привезти им этот раритетный номер «Звезды Востока», поскольку в Москве достать его было невозможно. Но именно за этот раритет Вячеслава Костырю сняли с работы, определив собкором «Огонька». Так с ним рассчитались за Андрюшино:

Я не знаю, как это сделать,

Но, товарищи из ЦК,

Уберите Ленина с денег,

Так цена ему высока!

Понимаю, что деньги – мерка

Человеческого труда.

Но, товарищи, сколько мерзкого

Прилипает к ним иногда…

Я видел, как подлец

мусолил по Владимиру Ильичу.

Пальцы ползали малосольные

По лицу его по лицу!

В гастромовской бакалейной

Он ревел, от водки пунцов:

«Дорогуша, подай за Ленина

Два поллитра и огурцов».

Ленин – самое чистое деянье,

он не должен быть замутнён.

Уберите Ленина с денег,

он — для сердца и для знамен.

и за Евтушенко рассчитались, и конечно за Булгакова. А вскоре Вознесенский получил Государственную премию, учрежденную ЦК КПСС, вместе с увесистым «кирпичом» сторублевок с Лениным на титуле, а также квартиру на Котельнической набережной, в доме для избранных. И Евтушенко получил в том же доме, правда, чуть позже, через три года. Вот так советская власть «расправлялась» с некоторыми «политическими диссидентами» и «головной болью КГБ», как их называют либеральные почитатели вроде далеко не бесталанного Дмитрия Быкова.

После выхода спецномера «Звезды Востока» (1967, №3) произведения Булгакова, Платонова, Мандельштама, Бабеля, Камила Икрамова выбрались из забвения, остальные авторы стали более знамениты, а вот Костыре, отправленному в небытие (его перевели на должность собственного корреспондента журнала «Огонек»), никто из литературного (не говоря уж о партийном) начальстве, даже спасибо не сказал. В том числе и потому, но это мое предположение, что подзаголовок номера: «Писатели России Ташкенту», звучал весьма двусмысленно, ибо такой страны или республики не было, а была РСФСР в составе СССР. И российского (русского) Союза писателей тоже не было, а был многонациональный Союз писателей РСФСР, в который также входили писатели-почвенники, писатели-деревенщики, литераторы Крайнего Севера и Северного Кавказа, но судя по авторам номера их как бы и не было. Сплошные москвичи-шестидесятники, плюс репрессированные. Более того, этот прогремевший на всю страну номер «Звезды Востока» стал, по мнению ряда авторитетных исследователей, идейной предтечей самиздатовского альманаха «Метрополь», вышедшего в Москве в 1979 году.

О сделанном и случившемся Костыря никогда не жалел и никого не осуждал.

Под конец жизни он стал украинофилом: его рано ушедшая из жизни жена и он были украинцами.

В его квартире, по воспоминаниям поэта и журналиста Сергея Гордина, висели портреты Нестора Махно и Юлии Тимощенко, которую Костыря называл «наша Жанна д’Арк».

Умер писатель, публицист, в прошлом боевой летчик, участник Великой Отечественной войны Вячеслов Афанасьевич Костыря в 2005 году. Похоронили его на Домрабадском кладбище Ташкента.

И в заключение примечательный факт тоже характеризующий Костырю. Именно от него впервые я услышал, что легендарное стихотворение Константина Симонова «Жди меня и я вернусь», написанное вскоре после начала Второй мировой войны и посвященное Валентине Серовой, подозрительно напоминает стихотворение расстрелянного по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре в августе 1921 г. поэта, переводчика, литературного критика, путешественника Николя Степановича Гумилева.

— Судите сами, — говорил Костыря, сидя за столиком в «Снежке», — вот у Симонова:

Жди меня, и я вернусь,

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Жёлтые дожди…

А теперь у Гумилёва:

Жди меня. Я не вернусь —

Это выше сил.

Если ранее не смог —

значит — не любил…

И все это происходило в самый пик «застоя», на излете брежневской эры. При многочисленных свидетелях.

Только, пожалуйста, не подумайте, что говорили мы исключительно о возвышенно-трагичном. За тем же самым столом часто звучала гастрономическо-питейная лирика Геннадия Савицкого – эрудита, мистификатора, поэта, журналиста, человека саркастичного и талантливого.

Песни из популярных советских фильмов в его перефразе моментально становились достоянием всей страны, хотя имя создателя едва ли кто знал. Вот, хотя бы эта из кинофильма «Щит и меч», музыку, к которой написал Вениамин Баснер:

С чего начинается выпивка?

С рубля, что давала нам мать,

С хороших и верных товарищей,

С которыми можно поддать.

А может она начинается

С простого желанья помочь

Советской больной экономике,

Которой давно уж невмочь?

С чего начинается выпивка?..

А вот на музыку Микаэла Таривердиева:

Не думай о портвейне свысока

Пройдут года, и ты поймёшь, наверное,

Что лучше водки, лучше коньяка

Портвейное, портвейное, портвейное.

У каждого портвейна свой разлив,

Своя цена и вкус, и номинация.

И хоть, и не в России он изобретён,

Но он по праву гордость русской нации…

Но это все шуточки, а если серьезно, то в 70-80-е годы минувшего столетия едва не весь репертуар Государственного Академического Большого театра им. Алишера Навои, за исключением зарубежной классики, так или иначе, держался на анонимном творчестве Савицкого. Особенно, как отмечала критика тех лет, ему удавались либретто сельскохозяйственной тематики. Назову лишь некоторые: «Окот в степи», «Вода под знойным небом Бухары», «Рассвет над Сырдарьёй», «Праздник урожая на богарных землях»… Хороши были его симфонии, хоралы, вокальные циклы, посвящённые партийным съездам и советским праздникам. Правда, слава, почёт, звания «народных», «заслуженных» за эти и другие произведения доставались исключительно узбекским «авторам», а вот он ограничивался гонораром в конверте.

Тематику этих и подобных произведений Савицкий черпал в ташкентских чайханах, в которые регулярно наведывался, чтобы вальяжно растянувшись на мягкой курпаче айвана, вкусить плова, запивая его не кок-чаем, а вином местного разлива, которое, как я уже сообщил вам, ничем не уступало французскому.

Вообще о Геннадии Савицком, его близком друге Александре Горошине, также человеке необыкновенном талантливом, увлекательно рассказал публицист, литературный критик Александр Бизяк. Почитайте. Это есть в сети и это того стоит.

Ну а еще, заходя в «Снежок», там я частенько заставал другую ташкентскую достопримечательность – Сергея Гилёва – отца узбекского джаза. А также композитора, музыканта, литератора, художника, автора многочисленных эссе, очерков, живописных и графических работ о джазе и джазовых музыкантах. Физически Сережа был человеком не самым крепким, но энергии необыкновенной и таланта необъятного. Вот лишь некоторые из выдающихся джазменов, с которыми он выступал: советский и американский композитор Владимир Сермакашев (саксофон, пианино), Валерий Колесников (труба) азербайджанский джазовый композитор Вагиф Азиз оглы Мустафазаде (пианино), основатель легендарного советского джазового коллектива «Арсенал», композитор, актёр, писатель Алексей Козлов (саксофон), узбекский и американский композитор Эдуард Каландаров (пианино). Это только те, которых вспомнил, а ведь на международных фестивалях он играл ещё и с лучшими джазовыми музыкантами Германии, Австрии, США, Австралии, Франции, Польши, Чехословакии…

В 1968 году Сергей Гилёв провел в Ташкенте первый в Центральной Азии джаз-фестиваль. В том же году он собрал всех лучших джазовых музыкантов Средней Азии и организовывал джаз-клуб. А их, т. е. очень талантливых, здесь было, пожалуй, поболее, чем в других регионах страны. Почему? А потому что сюда определили на жительство многих российских джазовых музыкантов, возвратившихся в СССР на волне патриотизма из Шанхая и Харбина. Ведь джаз в Советском Союзе, хотя и не был запрещён, но воспринимался как «музыка толстых», т. е. главного идеологического врага – Америки. Его терпели, но не более. Поэтому развитие новоджазовых направлений чаще всего происходило не в Москве, а на окраинах, в том числе в Ташкенте. И именно Гилёв волею судеб, таланта и неуёмного характера стал тем человеком, благодаря которому Ташкент превратился в один из джазовых центров Советского Союза.

И еще Сережа славился как музыкант, обладающий яркой индивидуальностью, прекрасной техникой игры на инструментах, незаурядным даром импровизатора, и, как говорят знатоки мира джаза, вошёл в десятку лучших басистов мира.

В 1986 году мы с ним, а также Эдуардом Каландаровым и журналистом и поэтом Сергеем Гординым решили создать в Ташкенте Дом журналистов и Джаз-клуб под одной крышей. Руководство Радиокомитета, к которому мы обратились за поддержкой, разрешило нам раз в неделю устраивать в местном кафе, а его зал был просторный, с хорошей акустикой, выступления джазовых коллективов. И вот немного музыки, немного политики, немного юмора, снова музыка, потом обсуждение нашумевших статей, ну а между делом обмозговываем, где и с чьей помощью откроем Дом журналистов с Джаз-клубом. Время, напомню, было перестроечное и этим мы решили воспользоваться. Но что-то не сложилось. Потом я уехал в Москву. Но если Дом журналистов в Ташкенте так и не появился, то Джаз-клуб, которым теперь руководит Владимир Сафаров, пусть и без постоянной прописки, но существует. Уже боле сорока лет. Ему присвоено имя Сергея Гилёва, который хотя и родился в Перми, но именно Ташкент стал для него родным. А еще Сережа написал необыкновенно талантливую книгу «Беседы о джазе», выдержавшую уже два издания. 14 января 2001 года Сергей Гилёв ушел из жизни, но не из сердец тех, кто слушал его музыку, кто помнит его и продолжает любить.

Вспомнив, о неудавшейся попытке открыть в Ташкенте Дом журналистов я назвал имя еще одного моего доброго друга – Сергея Гордина, к которому, как никому иному очень подходят слова поэта Дмитрия Кедрова:

«Я знаю: в нем фальшь никогда не жила!.. Огромная совесть стоит за плечами».

Действительно Гордин был и не сомневаюсь, остается человеком необыкновенно совестливым, отзывчивым, честным, талантливым. Жилось ему с такими качествами непросто, но не вспомню чтобы он жаловался или кого-то винил в своих бедах и проблемах. А они у него регулярно возникали по причине необычайности самого Сережи. То он вознамерился устроить в своем дворе японский сад, камней и огромный каменюка, доставленный им на самосвале откуда-то с гор, при выгрузке угодил точнехонько в прикрытую легким настилом и присыпанную землей выгребную яму, о существовании которой прежний хозяин дома забыл его предупредить.

А в это самое время в соседнем дворе играли свадьбу. И вдруг, в самый трогательный ее момент такое запашище, что ох и ах. Конфуз! Скандал! Серега прыгает в самосвал и через некоторое время возвращается с полным кузовом песка, чтобы засыпать это безобразие. Но не то водитель слишком резко крутанул руль, въезжая к нему во двор, а может что-то не так нажал, но весь песок высыпается на дорогу и перегораживает ее. А это – Луначарское шоссе (ныне Буюк Ипак Йули) – правительственная трасса. Милиция, сирены, объяснения с соседями, гаишниками и сотрудниками госбезопасности.

Или другой случай. Гордин необыкновенно любил что-нибудь мастерить и в поисках материала регулярно посещал различные свалки, в том числе металлолома. И вот однажды он обнаружил станковый пулемёт Максим – точную копию того, из которого Анка в фильме «Чапаев» палила по белогвардейцам, но с запаянным дулом. Естественно, пройти мимо такого раритета Гордин не мог и приволок его домой, решив оформить под штаб Чапаевской дивизии.

В воинской части он разжился парой старых шинелей, раздобыл ножны от шашки, кавалерийские сапоги со шпорами, старый чугунок, в котором Чапай, как помните, варил картошку в мундирах, приобрел махорку, накрутил самокруток из старых газет, ну а пулемет затащил на чердак своего домика, выставив кончик дула в слуховое окно. Красота, одним словом.

Но надо же такому случиться, что именно в это время в Ташкент с официальным визитом собрался генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Короче, на Гордина с его «Максимом» на чердаке, ножнами от шашки и шинелями кто-то донес.

Оперативники нагрянули поздним вечером. Пулемет, хоть и с запаянным дулом, изъяли. Вход на чердак заколотили гвоздями-сотками, а слуховое оконце наглухо задраили листом фанеры. Потом долго расспрашивали Сергея, нет ли у него еще чего стреляющего и взрывающего? Не поверив чистосердечному — нет, стали искать, и, естественно, ничего не нашли. Потом провели с ним беседу, предложили расписаться в протоколе, предупредили о более жестких последствиях, в случае повторения нечто подобного, и счастливые, предвкушая продвижение по службе за проявленную бдительность, убыли. А зря. Не там, и не того, как выяснилось вскоре, они бдили.

23 мая 1982 года Леонид Ильич, в ходе посещения Узбекистана, должен был побывать на Авиационном производственном объединении им. В.П. Чкалова, где выпускались гражданские и военные самолеты. Однако утомленный генсек загодя отменил эту встречу, но потом, возвращаясь в резиденцию после посещения ткацкой фабрики и тракторного завода, аккурат напротив домика Сережи Гордина, он взглянул на часы и обратился к главе Узбекистана Шарафу Рашидову: «Время до обеда еще есть. Мы обещали посетить завод. Люди готовились к встрече, собрались, ждут нас. Нехорошо… Давай съездим».

Госбезопасность не успела к приезду Брежнева выставить охранение — кортеж уже через 10 минут остановился у проходной ТАПОиЧ. Об этом тут же объявили по заводскому радио. Тысячи рабочих бросили работу и стали взбираться на леса, которыми были окружены самолеты в сборочном цеху. В тот момент, когда Брежнев проходил под крылом одного из лайнеров, стропила лесов не выдержали, и большая площадка со стоящими на ней людьми обрушилась, накрыв собой высокую делегацию. Всех бы просто раздавило, если бы не удерживающая изо всех сил площадку охрана. Брежневу ободрало ухо и сломало ключицу углом металлического конуса. Врачи после осмотра потребовали немедленной госпитализации. Но Леонид Ильич в следующие два дня, превозмогая боль, участвовал во всех запланированных мероприятиях. Короче проявил себя настоящим мужчиной. Но именно эта травма и её последствия сильно сократили дни пожилого генсека — Брежневу осталось жить чуть более полугода.

Ну а Сережа Гордин, в момент, когда я пишу эти строки, жив, здоров, отметил свое шестидесятилетие и не изменил привычки, чему я искренне рад. А зачем их менять, коли привык и сроднился с ними.