–°–Њ–ї–Њ–Љ–Њ–љ –Т–Њ–ї–Њ–ґ–Є–љ. «–Р –≤–Њ—В –Є —Г—А–∞». (–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤)

25.11.2016

/

–†–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—П

–£—А–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —П —З—Г—П–ї, —З—В–Њ –љ–∞—В–Ї–љ—Г—Б—М –љ–∞ —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ. –Т–Њ—В –Њ–љ–Њ:

¬ЂвА¶—Б—В–∞–≤–Ї–∞ –љ–∞ ¬Ђ–љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–µ¬ї, –љ–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Њ—В –њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –ї–Њ–≥–Є–Ї–Є вАУ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞ –≤ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–µ –Ї ¬Ђ–Я—А–Є–љ—Ж–µ—Б—Б–µ –С—А–∞–Љ–±–Є–ї–ї–µ¬ї¬ї (–©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–≤. sias.ru/upload/voprosy_teatra/2015_1-2_260-271_sherbakov.pdf).

–£–ґ –Є –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —П —З—Г—П–ї. вАУ –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ј–∞–Љ–Њ—А–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М? вАУ –Т —Ж–Є—В–∞—В–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П (—Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –љ–µ –Ј–љ–∞—О—В –Є–ї–Є –љ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—О—В, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є —Б–∞–Љ –©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–≤), —З—В–Њ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–і–µ–∞–ї –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –Є–љ–Њ–Љ–Є—А–Є–µ (–Р–њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Р–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ—Б—В—М), –∞ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Є—Ж—И–µ–∞–љ—Ж—Л. –Ш –≤—А–∞–≥–∞–Љ–Є –Є–Љ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ—А–Њ—Б—В—М –Љ–µ—Й–∞–љ—Б—В–≤–∞, –љ–Њ –Є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є, –Є–Ј —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–є, –њ–Њ –Є—Е –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –±–µ–≥—Г—Й–Є–µ –≤ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –Љ–Є—А –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є—О, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї –У–Њ—Д–Љ–∞–љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є ¬Ђ–Я—А–Є–љ—Ж–µ—Б—Б–µ –С—А–∞–Љ–±–Є–ї–ї–µ¬ї (1821).

–°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П¬† –ґ–µ –≤–ї–∞—Б—В—М —В–Њ–љ–Ї–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–Є—Ж—И–µ–∞–љ—Ж–µ–≤ (–Ї—А–Њ–Љ–µ –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е) –Є –Љ–Њ—А–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є—Е. –Т–Њ—В –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ, —П –Є —З—Г—П–ї, —З—В–Њ –љ–∞—В–Ї–љ—Г—Б—М –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞, –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–µ –≤ –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–µ –љ–Є—Ж—И–µ–∞–љ—Ж–∞ (—А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї –±—Л —Б–Њ—И—С–ї –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ; –Є–Ј-–Ј–∞ –њ—Г—В–∞–љ–Є—Ж—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ, —В.–µ. –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ, –Є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ј–Љ–∞–Љ–Є).

–Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤ –У–Њ—Д–Љ–∞–љ–∞ –њ–µ—А–µ–Є–љ–∞—З–Є–ї.

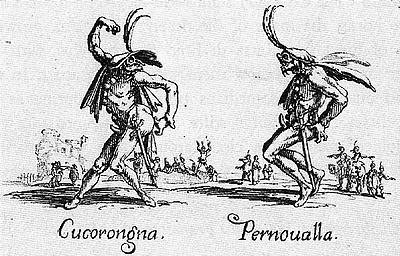

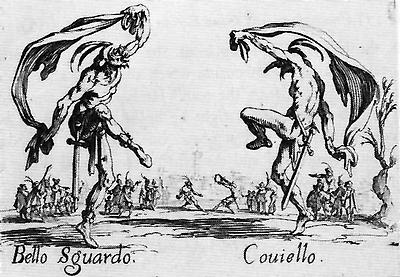

–Ґ–Њ –ґ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П –Є –У–Њ—Д–Љ–∞–љ, –µ—Б–ї–Є —Г—З–µ—Б—В—М, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ. –Р –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –µ–≥–Њ 8 –≥—А–∞–≤—О—А –Љ–∞–љ—М–µ—А–Є—Б—В–∞ –Ъ–∞–ї–ї–Њ, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1622 –≥–Њ–і–∞, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ ¬ЂBalli di Sfessania¬ї (¬Ђ–Ґ–∞–љ—Ж—Л —Б—Д–µ—Б—Б–∞–љ–Є—П¬ї).

–Т –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞ —В–∞–љ—Ж—Л, –Љ–µ–ї—М–Ї–∞—О—В —Б–ї–Њ–≤–∞: –ї—О–±–Њ–≤–љ–Є–Ї, —В–Є—А–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—В–µ—Ж, –љ–µ–≥–Њ–і—П–Є, –±—Г–є–љ—Л–є, –љ–µ–њ—А–Є—Б—В–Њ–є–љ—Л–µ –і–µ—В–∞–ї–Є, –љ–µ—Ж–µ–љ–Ј—Г—А–љ—Л–є, —Б—Г–і–Њ—А–Њ–≥–Є, –≤–Њ–њ–Є—О—Й–∞—П –≥—А—Г–±–Њ—Б—В—М. –Ф–∞ –Є —Б–∞–Љ–Є –≤—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –≤–Є–і–µ—В—М –Њ–±–љ–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–Є–ґ–µ –њ–Њ—П—Б–∞, –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –≤ —Н—А–µ–Ї—Ж–Є–Є, –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–ї—Л–µ –Ј–∞–і–љ–Є—Ж—Л. –Ш, –µ—Б–ї–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, —З—В–Њ —Б—В–Є–ї—М –Љ–∞–љ—М–µ—А–Є–Ј–Љ–∞ –±—Л–ї —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–µ–є –љ–∞ –Ї—А–∞–є–љ–Є–є —А–∞–Ј–≤—А–∞—В –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –Є–Ј–ї—С—В–µ —Н–њ–Њ—Е–Є –Т–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П (–∞–ґ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞–љ—В–Њ–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —А–∞–Ј–≤—А–∞—Й—С–љ–љ—Л—Е –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤ –≤—Б–њ—Л—Е–љ—Г–ї–∞), —В–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Ъ–∞–ї–ї–Њ —В–∞–Ї –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–µ–ї —Н—В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞ –Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –≤–Є–і–µ—В—М –њ—А–Є —В–∞–Ї–Њ–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ, –љ–Њ –Є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ —В–Њ–≥–і–∞? вАУ –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Б–≤–µ—А—Е–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ. –Ь–Њ–ґ–µ—В, –љ–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —В–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ, –µ—Б–ї–Є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–є.

–Ф–ї—П —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Њ–≤ —В–∞–Ї–Њ–є –Є–і–µ–∞–ї –±—Л–ї —Г–ґ–µ –љ–µ –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ. –Ь–Є—А –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–ї–Њ—Е, —З—В–Њ –љ–µ—В —Б–Є–ї –ґ–і–∞—В—М –Є –і–∞–ґ–µ –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ —В—Г—В –ґ–µ, –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ вАУ –≤–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ –Љ–Є—А–µ –ї–Є—И–µ–љ—Ж–∞.

–°–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ, –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –ґ–µ —Б—В—А–Њ—З–Ї–µ (—Н—В–Њ –Є–Ј —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –≥–ї–∞–≤—Л, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і —Б–∞–Љ–Њ–є –≥–ї–∞–≤–Њ–є):

¬Ђ–Т–Њ–ї—И–µ–±–љ–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞—В—М—ПвА¶ —Б–Љ–Њ—А—Д–Є—П [—Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї —Б–љ–Њ–≤]вА¶ –њ–Њ—З—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ —Б—В–∞—А–Є—З–Њ–ЇвА¶ —Б–Є–і—П –≤ —В—О–ї—М–њ–∞–љ–µ [?]вА¶–Љ–µ–ґ —Г—И–µ–є –Љ—Г–ї–Њ–≤ –≤—П–Ј–∞–ї–Є —Д–Є–ї–µ [–њ—Г—Б—В—М –љ–Є—В–Ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Д–Є–ї–µ, –љ–Њ –Љ–µ–ґ —Г—И–µ–є –Љ—Г–ї–Њ–≤??]вА¶ –Ј—Г–± –∞—Б—Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–∞ [–Ї–Њ–≥–і–∞ –Р—Б—Б–Є—А–Є—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ 2,5 —В—Л—Б—П—З–Є –ї–µ—В —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і]вА¶ –±—Г—В—Л–ї—М —Б —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ¬ї.

–Я—А–∞–≤–і–∞, –≤–∞—Б –Ј–Њ–≤—Г—В –≤–Њ —З—В–Њ-—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Њ-–њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ, —Е–Њ—В—М –≤—Л –Є –љ–µ —А–µ–±—С–љ–Њ–Ї?

–І—В–Њ–± –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ —А–µ—И–Є—В—М—Б—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї—Г –љ–µ—Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–Є—Б—В—Г, –љ–∞–і–Њ –Ј–∞—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –Є –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ъ–∞–ї–ї–Њ. –Ч–∞–і—Л –Є –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л —Г –љ–µ–≥–Њ –µ—Й—С –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ–Є –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ—Л, –Ј–∞—В–Њ –љ–Њ—Б—Л!.. –Ш –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–≤–∞–љвА¶ –Э–∞–і–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–∞–Ї —Б–Љ–µ–ї–Њ —Б –µ–≥–Њ –Љ–µ—А–Ј–Њ–њ–∞–Ї–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–Ї–ї—О—З–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ-—З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–µ вАУ –Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ.

–Я–µ—А–≤–∞—П —Б—В—А–Њ—З–Ї–∞ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –≥–Њ—Д–Љ–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А–≤–Њ–є –≥–ї–∞–≤—Л:

¬ЂвА¶–њ—А–µ–ї–µ—Б—В–љ–∞—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–љ—М–Ї–∞—ПвА¶¬ї.

–≠—В–Њ –Љ—Л –µ—Й—С —В—Г—В, –∞ –љ–µ —В–∞–Љ, –≤ —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є, –љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–∞ –њ—Г—В–Є –≤ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ.

–Т—В–Њ—А–∞—П –Є —В—А–µ—В—М—П —Б—В—А–Њ–Ї–Є:

¬ЂвА¶—А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ–Њ–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ –Є–Ј —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –∞—В–ї–∞—Б–∞вА¶¬ї.

–Ґ–Њ –ґ–µ, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ.

–Х—Б—В—М –≤–±–ї–Є–Ј–Є –Є —В–Њ, –Њ—В —З–µ–≥–Њ –Њ—В—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –∞–≤—В–Њ—А вАУ —Б—В–∞—А—Г—Е–∞:

¬ЂвАХ –Э–∞—И–µ –і–µ–ї–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –і–µ–љ–µ–ґ–Ї–Є¬ї.

–≠—В–Њ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ –љ–∞ —Б–Ї—Г—З–љ–Њ–µ –Љ–µ—Й–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –У–Њ—Д–Љ–∞–љ–∞ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є. –Э–Њ –≤ –Ш—В–∞–ї–Є–Є, —А–∞—Б—Б—Г–і–Є–ї –У–Њ—Д–Љ–∞–љ, –Љ–µ—Й–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Љ–µ–љ—М—И–µ. –Р —В—Г–і–∞ вАУ –љ–µ—В, –≤ –Љ–Є—А —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П вАУ –Њ–љ –µ—Й—С –Є —Н—Д–Є–Њ–њ—Б–Ї—Г—О –њ—А–Є–љ—Ж–µ—Б—Б—Г –њ—А–Є–≤—С–ївА¶ –°–Њ–≤—Б–µ–Љ —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є–Ї–∞.

–Ф–ґ–∞—З–Є–љ—В–∞, —В–∞ —Б–∞–Љ–∞—П –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞, –µ—Й—С –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г —В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є—В –Є –Ї—А–Є—З–Є—В –љ–∞ –ґ–µ–љ–Є—Е–∞, —А–∞–Ј–Љ–µ—З—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П вАУ –≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–µ –Њ —Б–≤–Њ—С–Љ —Б–љ–µ вАУ –Њ¬†–њ–Њ–Љ–µ—А–µ—Й–Є–≤—И–µ–є—Б—П –њ—А–Є–љ—Ж–µ—Б—Б–µвА¶

¬Ђ- –Ъ–∞–Ї? — –љ–µ–≥–Њ–і—Г—О—Й–µ –њ—А–µ—А–≤–∞–ї–∞ –Ф–ґ–∞—З–Є–љ—В–∞ –Ј–∞–љ–µ—Б—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –Љ–µ—З—В–∞—Е –Ф–ґ–Є–ї—М–Њ. — –Ґ—Л —Б–Љ–µ–µ—И—М –≥—А–µ–Ј–Є—В—М –Њ¬†–і—А—Г–≥–Њ–є? –°–Љ–µ–µ—И—М —Б –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞ –≤–Њ–Ј–≥–Њ—А–µ—В—М—Б—П –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Ї –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –≥–ї—Г–њ–Њ–Љ—Г, –њ—Г—Б—В–Њ–Љ—Г –≤–Є–і–µ–љ–Є—О, –≤—Л–ї–µ—В–µ–≤—И–µ–Љ—Г –Є–Ј –Ґ—А—Г—Д—Д–∞–ї—М–і–Є–љ–Њ–≤–∞ —А—Г–ґ—М—П?¬ї.

–Э–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Љ—З–Є—В—Б—П, –Є —Б–Њ–љ –≤—А–Њ–і–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Г—О —П–≤—М.

¬ЂвА¶—И–µ—Б—В–≤–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –і–≤–Є–≥–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В –Я–Њ—А—В–∞ –і–µ–ї—М –Я–Њ–њ–Њ–ї–Њ –њ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ї –Ъ–Њ—А—Б–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В—М –Ј–∞ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є –Љ–∞—Б–Ї–∞—А–∞–і. –Э–∞ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е –µ–і–Є–љ–Њ—А–Њ–≥–∞—Е, –±–µ–ї—Л—Е –Ї–∞–Ї —Б–љ–µ–≥, —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ–Є –Ї–Њ–њ—Л—В—Ж–∞–Љ–Є, –≤–Њ—Б—Б–µ–і–∞–ї–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ј–∞–Ї—Г—В–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –∞–ї—Л–µ –∞—В–ї–∞—Б–љ—Л–µ —В–∞–ї–∞—А—Л; –Њ–љ–Є –њ—А–µ–Љ–Є–ї–Њ –і—Г–і–µ–ї–Є –≤ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–µ —В—А—Г–±—Л, –±–Є–ї–Є –≤ —Ж–Є–Љ–±–∞–ї—Л –Є –±–∞—А–∞–±–∞–љ—Л. –Т –Є—Е —В–∞–ї–∞—А–∞—Е, –Ї–∞–Ї —Г «–Ї–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –±—А–∞—В—М–µ–≤», –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ—А–µ–Ј–∞–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є—П –і–ї—П –≥–ї–∞–Ј, –Њ–±—И–Є—В—Л–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ –≥–∞–ї—Г–љ–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї–Њ –Є–Љ –Њ—З–µ–љ—М —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є –≤–Є–і. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–µ—В–µ—А —З—Г—В—М –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–ї —Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г —В–∞–ї–∞—А–∞, –Є–Ј-–њ–Њ–і –љ–µ–µ –≤—Л–≥–ї—П–љ—Г–ї–∞ –њ—В–Є—З—М—П –ї–∞–њ–Ї–∞, –Ї–Њ–≥—В–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–Є —Г–љ–Є–Ј–∞–љ—Л –±—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ–µ—А—Б—В–љ—П–Љ–Є¬ї.

–Ш –њ–Њ–љ–µ—Б–ї–Њ—Б—МвА¶ (–Э–Њ –њ—А–Њ –і–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М ¬Ђ–±—Л—В-—Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є—П¬ї –Љ—Л –ґ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ, –і–∞ –Є –У–Њ—Д–Љ–∞–љ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В:

¬Ђ–Э–µ –≥–љ–µ–≤–∞–є—Б—П, –ї—О–±–µ–Ј–љ—Л–є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, –µ—Б–ї–Є —В–Њ—В, —З—В–Њ –≤–Ј—П–ї—Б—П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В–µ–±–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Њ –њ—А–Є–љ—Ж–µ—Б—Б–µ –С—А–∞–Љ–±–Є–ї–ї–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–љ–∞ –љ–∞ –Ј–∞–і–Њ—А–љ—Л—Е —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Ъ–∞–ї–ї–Њ, –±–µ–Ј —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–Є –њ–Њ—В—А–µ–±—Г–µ—В, —З—В–Њ–±—Л —В—Л, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –і–Њ—З–Є—В–∞–µ—И—М —Б–Ї–∞–Ј–Ї—Г –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–і–∞–ї—Б—П –≤–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М –≤—Б–µ–Љ—Г —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Е–Њ—В—М —З—Г—В–Њ—З–Ї—Г –≤ —Н—В–Є —З—Г–і–µ—Б–∞ –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї¬ї.)

–Ґ–∞–Є—А–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–ї —В–∞–Ї –Љ—П–≥–Њ–Ї. –Х–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –У–Њ—Д–Љ–∞–љ–∞ вАУ –Љ–µ—Й–∞–љ—Б—В–≤–Њ, —В–Њ–ґ–µ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–Є–ї–Є –±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В–∞ 1917 –≥–Њ–і–∞. –Ш –≤ 1920-–Љ –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї, —П–Ї–Њ–±—Л –њ–Њ –У–Њ—Д–Љ–∞–љ—Г, —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М-–њ–Њ–±–µ–і—Г-–љ–∞–і-–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–Њ вАУ —Г–ї–µ—В–∞—П –µ—Й—С –і–∞–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –У–Њ—Д–Љ–∞–љ.

–Ф–∞–≤–∞–є—В–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є–Љ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Д–Є–ї—М–Љ–µ ¬Ђ–°–Љ–µ—А—В—М –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞¬ї (2004) –љ–µ –≤—А—Г—В –Є –Ї–∞–Ї-—В–Њ –і–∞ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–ї–Є –љ–∞—Б –≤ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М 1920 –≥–Њ–і–∞. –І–µ–Љ –Њ–љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –У–Њ—Д–Љ–∞–љ–∞?

–С–µ—А—С–Љ –Ї—Г—Б–Њ–Ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ—З—В–∞—В–µ–ї—М-–љ–∞-–Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ-—И–∞–≥—Г –±–∞–ї–∞–≥–∞–љ–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –Ф–ґ–Є–ї—М–Њ –њ–Њ–њ–∞–ї—Б—П —И–∞—А–ї–∞—В–∞–љ—Г –І–µ–ї–Є–Њ–љ–∞—В–Є –љ–∞ –ї—О–і–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ—Ж –Я–Є—Б—В–Њ–є—П.

¬Ђ–Ф–ґ–Є–ї—М–Њ –§–∞–≤–∞, –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–і—Г–Љ—М–µ, –≤—Б–µ –µ—Й–µ —Б—В–Њ—П–ї –њ–µ—А–µ–і –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–Љ, –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ —Г—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –µ–≥–Њ —Б—В–µ–љ—Л, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —В–∞–Ї –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ–Њ —Б–Ї—А—Л–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є—З—Г–і–ї–Є–≤–µ–є—И–µ–µ –Љ–∞—Б–Ї–∞—А–∞–і–љ–Њ–µ —И–µ—Б—В–≤–Є–µ. –Х–Љ—Г –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –ґ—Г—В–Ї–Њ–µ –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ, —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–≤—И–µ–µ –µ–≥–Њ –і—Г—И–Њ–є. –Х—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –µ–Љ—Г, —З—В–Њ —Б–≤–Њ—О –Љ–µ—З—В—Г –Њ –њ—А–Є–љ—Ж–µ—Б—Б–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Є—Б–Ї—А–Њ–є –≤—Л–ї–µ—В–µ–ї–∞ –Є–Ј —А—Г–ґ—М—П –Є –±—А–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –µ–Љ—Г –≤ –Њ–±—К—П—В–Є—П [—Н—В–Њ —Б–Њ–љ, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–µ—З—М –±—Л–ї–∞ –≤—Л—И–µ], –Њ–љ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї —Б —Н—В–Є–Љ –њ—А–Є—З—Г–і–ї–Є–≤—Л–Љ —И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ; –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Г –љ–µ–≥–Њ –і–∞–ґ–µ —И–µ–≤–µ–ї—М–љ—Г–ї–∞—Б—М –і–Њ–≥–∞–і–Ї–∞, —З—В–Њ –≤ –Ї–∞—А–µ—В–µ —Б –Ј–µ—А–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є —Б–Є–і–µ–ї–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–∞ — –µ–≥–Њ —Б–Њ–љ–љ–∞—П –≥—А–µ–Ј–∞. –Ы–µ–≥–Ї–Є–є —Г–і–∞—А –њ–Њ –њ–ї–µ—З—Г –≤—Л–≤–µ–ї –Ф–ґ–Є–ї—М–Њ –Є–Ј –Ј–∞–і—Г–Љ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є: –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ —Б—В–Њ—П–ї —И–∞—А–ї–∞—В–∞–љ.

— –≠—Е, –Љ–Њ–є –і–Њ–±—А—Л–є –Ф–ґ–Є–ї—М–Њ! — –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –І–µ–ї–Є–Њ–љ–∞—В–Є. — –Э–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤—Л —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Г—И–ї–Є –Њ—В –Љ–µ–љ—П, —В–∞–Ї –Є –љ–µ –Ї—Г–њ–Є–≤ –љ–Є –њ—А–Є–љ—Ж–µ–≤–∞ –Ј—Г–±–∞, –љ–Є –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ—Л—Е –Њ—З–Ї–Њ–≤.

— –Ю—Б—В–∞–≤—М—В–µ –Љ–µ–љ—П –≤ –њ–Њ–Ї–Њ–µ, — –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Ф–ґ–Є–ї—М–Њ, — –љ–µ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–∞–є—В–µ —Б –≤–∞—И–Є–Љ–Є –і—Г—А–∞—Ж–Ї–Є–Љ–Є —И—Г—В–Ї–∞–Љ–Є –Є –љ–µ–ї–µ–њ–Њ–є –±–Њ–ї—В–Њ–≤–љ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Њ—А–Њ—З–Є—В–µ –ї—О–і–µ–є, —З—В–Њ–±—Л —Б–±—Л—В—М –Є–Љ —Б–≤–Њ–є –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –≥–Њ–і–љ—Л–є —Е–ї–∞–Љ.

— –Ю–≥–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї! –ѓ –±—Л–ї –±—Л —А–∞–і –≤—Л–±—А–∞—В—М –і–ї—П –≤–∞—Б –Є–Ј –Љ–Њ–µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –≤—Л –Є–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П, –љ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Е–ї–∞–Љ–∞ –≤–µ—А–љ–Њ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ, —В–∞–ї–Є—Б–Љ–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –±—Л –≤–∞–Љ —Б—В–∞—В—М –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л–Љ, —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –Є–ї–Є —Е–Њ—В—П –±—Л —Б–љ–Њ—Б–љ—Л–Љ –∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ, –Є–±–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –§–∞–≤–∞, –≤—Л –Є–Ј–≤–Њ–ї–Є—В–µ –њ—А–µ—Б–Ї–≤–µ—А–љ–Њ –Є–≥—А–∞—В—М –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П—Е.

— –І—В–Њ? — –≤–Ј—А–µ–≤–µ–ї –Ф–ґ–Є–ї—М–Њ, –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—П —Б–µ–±—П –Њ—В –Ј–ї–Њ–±—Л. — –°–Є–љ—М–Њ—А –І–µ–ї–Є–Њ–љ–∞—В–Є, –≤—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В–µ —Б–µ–±–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Љ–µ–љ—П —Б–Ї–≤–µ—А–љ—Л–Љ –∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ, –Љ–µ–љ—П, –Ї—Г–Љ–Є—А–∞ —А–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є?

— –Ъ—Г–Ї–Њ–ї–Ї–∞ –Љ–Њ—П! — —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –І–µ–ї–Є–Њ–љ–∞—В–Є. — –Ф–∞ –≤–µ–і—М —Н—В–Њ –≤—Л —Б–µ–±–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–Є. –Т —Н—В–Њ–Љ –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ—А–∞–≤–і—Л. –Х—Б–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є —Б–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–Њ–ї–Є –≤–∞–Љ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М, —В–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤—Л –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ –ї–Є—И–Є—В–µ—Б—М –і–∞–ґ–µ —В–Њ–є –Љ–∞–ї–Њ—Б—В–Є —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –Є–ї–Є —Б–ї–∞–≤—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б–љ–Є—Б–Ї–∞–ї–Є. –Т–µ–і—М –≤—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–±—Л–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–∞; –∞ –µ—Б–ї–Є –њ–Њ—А–Њ–є –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј –Є –≤—Б—В–∞–µ—В –≤ –≤–∞—И–µ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є, —В–Њ –Њ–љ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є –Ї—А–∞—Б–Ї–Є, –њ–Њ—В—Г—Б–Ї–љ–µ–ї, –Ј–∞–Ї–Њ—Б—В–µ–љ–µ–ї, –Є –љ–µ –≤ –≤–∞—И–Є—Е —Б–Є–ї–∞—Е —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–і–Њ—Е–љ—Г—В—М –≤ –љ–µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М. –Т—Б–µ –≤–∞—И–Є –њ–Њ–Љ—Л—Б–ї—Л, –≤—Б–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ—Л –љ–∞ —В–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–є –Љ–µ—З—В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –Ї–∞–Ї –≤—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ, –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ –Ї–∞—А–µ—В–µ —Б –Ј–µ—А–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ—Ж –Я–Є—Б—В–Њ–є—П. –Ч–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В–µ, —З—В–Њ —П —З–Є—В–∞—О –≤ –≤–∞—И–µ–є –і—Г—И–µ, –Ї–∞–Ї –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ?

–Ф–ґ–Є–ї—М–Њ, –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–≤, –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –≥–ї–∞–Ј–∞.

— –°–Є–љ—М–Њ—А –І–µ–ї–Є–Њ–љ–∞—В–Є, — –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї –Њ–љ. — –Т—Л, –њ—А–∞–≤–Њ, –њ—А–µ—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ф–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М, –≤–∞–Љ –њ–Њ–і–≤–ї–∞—Б—В–љ—Л —В–∞–є–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л, –Њ–љ–Є –≤–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—В —Г–≥–∞–і—Л–≤–∞—В—М –Љ–Њ–Є —Б–∞–Љ—Л–µ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ—Л—Б–ї–Є. –Р –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –≤–∞—И–µ —И—Г—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–і —В–Њ–ї–њ–Њ–є… –Ю–і–љ–Њ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ –љ–µ –≤—П–ґ–µ—В—Б—П. –Р –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –і–∞–є—В–µ –Љ–љ–µ –њ–∞—А—Г –≤–∞—И–Є—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Њ—З–Ї–Њ–≤!

–І–µ–ї–Є–Њ–љ–∞—В–Є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–µ—П–ї—Б—П.

— –Т—Б–µ –≤—Л, –ї—О–і–Є, —В–∞–Ї–Њ–≤—Л! — –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї –Њ–љ. — –Я–Њ–Ї–∞ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л, –њ–Њ–Ї–∞ —Г –≤–∞—Б —П—Б–љ–∞—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–∞—А–Є—В –ґ–µ–ї—Г–і–Њ–Ї, –≤—Л –≤–µ—А–Є—В–µ –ї–Є—И—М —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –њ–Њ—Й—Г–њ–∞—В—М —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. –Э–Њ —Б—В–Њ–Є—В –љ–∞—З–∞—В—М—Б—П —Г –≤–∞—Б –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–Љ—Г –Є–ї–Є —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ—Б–≤–∞—А–µ–љ–Є—О, –Ї–∞–Ї –≤—Л –ґ–∞–і–љ–Њ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В–µ—Б—М –Ј–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–µ, —З—В–Њ –≤–∞–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–∞—В. <вА¶> –ѓ –Ј–љ–∞—О, —Б–Є–љ—М–Њ—А –§–∞–≤–∞, –≤–∞–Љ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –Љ–Њ–Є –Њ—З–Ї–Є —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б–≤–Њ—О –Љ–µ—З—В—Г, –њ—А–Є–љ—Ж–µ—Б—Б—Г –С—А–∞–Љ–±–Є–ї–ї—Г. –Э–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –≤–∞–Љ —Н—В–Њ –љ–µ —Г–і–∞—Б—В—Б—П. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є—В–µ, –њ–Њ–њ—Л—В–∞–є—В–µ—Б—М.

–Ф–ґ–Є–ї—М–Њ –ґ–∞–і–љ–Њ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ, –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–µ, –љ–µ–њ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Њ—З–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –µ–Љ—Г –І–µ–ї–Є–Њ–љ–∞—В–Є, –Є, –љ–∞–і–µ–≤ –Є—Е, –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї –љ–∞ –і–≤–Њ—А–µ—Ж. –Ш — –Њ –і–Є–≤–Њ! — —Б—В–µ–љ—Л –µ–≥–Њ —Б—В–∞–ї–Є –≤–і—А—Г–≥ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–Љ–Є, –Ї–∞–Ї —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М; –љ–Њ –Ф–ґ–Є–ї—М–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ–ї –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б–Љ—Г—В–љ–Њ, –±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ –Љ–µ–ї—М–Ї–∞—О—Й–Є—Е –њ–µ—Б—В—А—Л—Е —Д–Є–≥—Г—А, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ —В–µ–ї—Г –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ—А–Њ–±–µ–≥–∞–ї —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —В–Њ–Ї, –≤–Њ–Ј–≤–µ—Й–∞—П –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Љ–µ—З—В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —В—Й–µ—В–љ–Њ —Б–Є–ї–Є–ї–∞—Б—М –≤—Л—А–≤–∞—В—М—Б—П –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –±–µ–Ј—Г–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞–Њ—Б–∞¬ї.

–У–Њ—Д–Љ–∞–љ –Є —А–Є—Б—Г–µ—В —Г–ї—С—В –Њ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Є –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ—В –і–∞–≤–∞—В—М –≤ –њ–Њ–ї–µ –Ј—А–µ–љ–Є—П —В–Њ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –±—Л–ї —Г–ї—С—В.

–Ш –≤—Б—С вАУ –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ. –Ш –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ.

–Р —Г –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞?

¬Ђ–Ч–≤—Г—З–Є—В —Б—З–Є—В–∞—О—Й–Є–є—Б—П –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є –∞–Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —З–∞—А–ї—М—Б—В–Њ–љ. –Э–ЊвА¶ –∞—А—В–Є—Б—В—Л –љ–µ —В–∞–љ—Ж—Г—О—В. –Ю–љ–Є –≤ —Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е, –љ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –љ–Є –Ї –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Б—В–Њ—П—В –љ–∞ –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ –Є –і–µ–ї–∞—О—В —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П. –Э–µ—Б–Є–љ—Е—А–Њ–љ–љ–Њ –Є –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ–Њ–і –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г –Њ–љ–Є –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—В –Њ–±–µ –ї–∞–і–Њ–љ–Є –Ї —Й–µ–Ї–∞–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—В–≤–Њ–і—П—В –ї–∞–і–Њ–љ–Є –Њ—В —Й—С–Ї, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—П –±—Г–Ї–≤—Г ¬ЂV¬ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ–і–љ–∞ –њ–Њ–і—Л–Љ–∞–µ—В –Є—Е, –Є –Њ–љ–Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –≤ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —А–Њ–≥–Њ–≤, –і—А—Г–≥–∞—П —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ—В –ї–∞–і–Њ–љ–Є –њ–Њ–і –њ–Њ–і–±–Њ—А–Њ–і–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ–±–µ —Б–Є–љ—Е—А–Њ–љ–љ–Њ –Њ—В–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—В –Њ—В –љ–∞—Б –ї–Є—Ж–∞ –Є –Њ—В–≥–Њ—А–∞–ґ–Є–≤–∞—О—В –Є—Е –Њ—В –љ–∞—Б –ї–∞–і–Њ–љ—М—О –љ–∞ –≤—Л—В—П–љ—Г—В–Њ–є –Ї –љ–∞–Љ —А—Г–Ї–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—О—В –Њ–±–µ —А—Г–Ї–Є –≤–≤–µ—А—Е –Є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ—В–Њ–≥–љ—Г–≤ –ї–∞–і–Њ–љ–Є –Ї –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї—Г. –Ґ–µ–љ—М –І–µ–ї–Є–Њ–љ–∞—В–Є –і–≤–Є–ґ–µ—В—Б—П –њ–Њ –Ї–Є–љ–Њ—Н–Ї—А–∞–љ—Г –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–µ–є —Б—В–µ–љ–Ї–µ —Б—Ж–µ–љ—Л.

–І–µ–ї–Є–Њ–љ–∞—В–Є (–≤—Е–Њ–і–Є—В –Є –Ј–∞–Ј—Л–≤–љ–Њ –Ї—А–Є—З–Є—В): –Ю—З–Ї–Є, –Њ—З–Ї–Є, –Њ—З–Ї–Є, –Њ—З–Ї–Є, –Њ—З–Ї–Є! –Ъ—Г–њ–Є—В–µ –Њ—З–Ї–Є! –Т–Њ–ї—И–µ–±–љ—Л–µ –Њ—З–Ї–Є –І–µ–ї–Є–Њ–љ–∞—В–∞! (–Ъ—А—Г—В–Є—В –ї–∞–і–Њ–љ—П–Љ–Є, –Њ—З–Ї–Є –љ–∞—Ж–µ–њ–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –Ј–∞–њ—П—Б—В—М—П—Е, –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ—П–µ—В—Б—П –Ї –Ј—А–Є—В–µ–ї—П–Љ –Є –і–µ–ї–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—О—Й–Є–є –ґ–µ—Б—В) –Ъ—Г–њ–Є—В–µ –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ—Л–µ –Њ—З–Ї–Є –І–µ–ї–Є–Њ–љ–∞—В–Є!¬ї.

–Т—Б—С –±–µ—Б—Б–≤—П–Ј–љ–Њ. –Ш –љ–µ–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ.

¬ЂвА¶—Б–≤–Њ—О –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О –Є–≥—А–Њ–≤—Г—О —Б—В–∞–≤–Ї—Г —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А —Б–і–µ–ї–∞–ї –љ–∞ ¬Ђ–љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Г—О¬ї (—Б–ї–Њ–ґ–љ—Г—О, –Ј–∞–њ—Г—В–∞–љ–љ—Г—О) –Ї–∞—А–љ–∞–≤–∞–ї—М–љ—Г—О —З–µ—Е–∞—А–і—Г –Љ–∞—Б–Њ–Ї¬ї (–©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–≤).

–Ґ–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –љ–Є—Ж—И–µ–∞–љ—Б—В–≤–Њ. –Ґ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В —Н—В–Њ–є –∞–±—А–∞–Ї–∞—В–∞–±—А—Л –њ—А–Є–ї–Є–≤ ¬Ђ–∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Є –≤—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞¬ї (–Ґ–∞–Љ –ґ–µ). –®—Г—В–Ї–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М вАУ –њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В!

–Э–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–Є —Д–Є–ї—М–Љ–∞ –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, — –Ї–∞–Ї –У–Њ—Д–Љ–∞–љ –Њ—В –Ъ–∞–ї–ї–Њ, –∞ –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤ –Њ—В –У–Њ—Д–Љ–∞–љ–∞, — –Њ—В—Е–Њ–і—П—В –Њ—В –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞:

¬Ђ–Ґ–∞–Є—А–Њ–≤: –Ф–∞–≤–∞–є—В–µ —Б–і–µ–ї–∞–µ–Љ —В–∞–Ї. –Ъ–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ—Г –љ–∞–і–Њ –љ–∞–є—В–Є —Б–≤–Њ–є, –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–є, –Ј–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–є—Б—П –ґ–µ—Б—В. –Э—Г, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –І–µ–ї–Є–Њ–љ–∞—В–Є —Н—В–Њ –ї–Њ–≤–ї—П –±–∞–±–Њ—З–µ–Ї. –Я–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є—В–µ¬ї.

–Ш—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ-–Ґ–∞–Є—А–Њ–≤ –љ–µ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–µ—В, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —З–µ—А–µ–Ј ¬Ђ–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А¬ї, –∞—А—В–Є—Б—В, –Є–≥—А–∞—О—Й–Є–є –І–µ–ї–Є–Њ–љ–∞—В–Є, — –Љ—Л, –Ј—А–Є—В–µ–ї–Є –Ї–Є–љ–Њ, —Н—В–Њ –≤–Є–і–Є–Љ, — –љ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞-–Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞ вАУ –Њ–љ —Б–і–µ–ї–∞–ї ¬Ђ–њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—О—Й–Є–є –ґ–µ—Б—В¬ї. –Ш –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ-–Ґ–∞–Є—А–Њ–≤ –µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–∞—А—Г–≥–∞–ї.

–Ш–ї–Є:

¬Ђ–Ґ–∞–Є—А–Њ–≤: –Э–∞—А—Ж–Є—Б—Б. –Т–Њ—В —Н—В–ЊвА¶ –Ї–Њ–Ї–µ—В–ї–Є–≤—Л–µ, —Б–∞–Љ–Њ–≤–ї—О–±–ї—С–љ–љ—Л–µ –ґ–µ—Б—В—Л. –Я–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є—В–µ –≤—Л–±—А–∞—В—М –Њ—З–µ–љ—М —З—С—В–Ї—Г—О –Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ—Г—О –ґ–µ—Б—В–Є–Ї—Г–ї—П—Ж–Є—О¬ї.

–Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Њ–њ—П—В—М –і–∞—С—В—Б—П —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–Њ–Љ, –Љ–Њ–ї, —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞ –Є–Љ–њ—А–Њ–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –∞—А—В–Є—Б—В—Г. –Ш —З—В–Њ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ? вАУ –Ґ–µ–љ—М –Ф–ґ–Є–ї—М–Њ –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ–µ –±—Л—Б—В—А–Њ-–±—Л—Б—В—А–Њ –њ–µ—А–µ–±–Є—А–∞–µ—В –њ–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –њ–Њ –Ї–ї–∞–≤–Є—И–∞–Љ –њ–Є–∞–љ–Є–љ–Њ (–њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—П –Ј–≤—Г–Ї–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Є–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –њ–Є–∞–љ–Є–љ–Њ). –Т—Л—Е–Њ–і–Є—В –Ф–ґ–Є–ї—М–Њ –Є –і–≤–Є–≥–∞–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–Ї–µ—В–љ–Є—З–∞—О—Й–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞. –Я–ї–∞–≤–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Є—В —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, –љ–Њ –≤–і—А—Г–≥ —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ 360 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –±–∞–ї–µ—А–Є–љ–∞, –њ—А–Є–ґ–Є–Љ–∞—П —А—Г–Ї–Є –Ї —В–µ–ї—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–µ–ї–∞–µ—В —Н—В–Њ—В –±—Л—Б—В—А—Л–є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В, –Є –Њ–њ—П—В—М –Є—Е —А–∞–Ј–≤–Њ–і—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–∞. –Ч–∞—В–µ–Љ –њ–ї–∞–≤–љ–Њ, –њ–Њ–і –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г, –њ—А–∞–≤—Г—О —А—Г–Ї—Г –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В –Ї –ї–Є—Ж—Г, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ї–Є—Б—В—М—О –Ј–Њ–≤—С—В –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ. –Э–Њ. –Ю–њ–Є—А–∞–µ—В—Б—П —Н—В–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є–є—Б—П —Б—В–Њ–ї–± –Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤ –і—А—Г–≥—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≤—Л—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В –ї–µ–≤—Г—О, –Њ–њ—П—В—М –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—О—Й—Г—О, —А—Г–Ї—Г –Є –і–µ–Ї–ї–∞–Љ–Є—А—Г–µ—В –Ї–∞–Ї —Б—В–Є—Е–Є:

¬Ђ–Т–Њ—В –љ–µ –і—Г–Љ–∞–ї, –і—Г—И–∞ –Љ–Њ—П, / —З—В–Њ —В—Л —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ –Љ–µ–љ—П —В–∞–Ї / —А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞—В—М¬ї.

–Р–ґ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б–ї–Њ–≤–∞ –і–ї—П —А–Є—В–Љ–∞. –£ –У–Њ—Д–Љ–∞–љ–∞ —В–∞–Ї:

¬Ђ- –Т–Њ—В –љ–µ –і—Г–Љ–∞–ї, –Љ–Њ—П –і—Г—И–∞, —З—В–Њ —В—Л —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ —В–∞–Ї –Љ–µ–љ—П —А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞—В—М¬ї.

–Ш–Љ–њ—А–Њ–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є—П-–і–µ. –°–≤–Њ–±–Њ–і–∞.

–Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Г –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –≤—Б—С –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В!

¬ЂвА¶—Б–і–µ–ї–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ —Б—В–∞–≤–Ї—Г –љ–∞ —З–Є—Б—В–Њ –≤–љ–µ—И–љ—О—О –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї—Г –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–є. –Ю–љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –∞–Ї—В–µ—А–∞–Љ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Љ–µ–љ—Г —Б—В–∞—В–Є—З–љ—Л—Е –Љ–∞—Б–Њ–Ї, —Б–і–µ–ї–∞–≤ —Б—В–∞–≤–Ї—Г –љ–∞ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Н—В–Є–Љ –Љ–∞—Б–Ї–∞–Љ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М. –Р–Ї—В–µ—А –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Є—В—М —Б–µ–±—П —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б –Њ–і–љ–Њ–є –Љ–∞—Б–Ї–Њ–є –Є –Њ—В—Л–≥—А—Л–≤–∞—В—М –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –µ–µ ¬Ђ–њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є¬ї —Б—О–ґ–µ—В–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В, –Ј–∞—В–µ–Љ вАУ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є, –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —П–≤–Є–ї–∞—Б—М —З–µ—Е–∞—А–і–∞, –љ–µ–≤–љ—П—В–љ–∞—П –і–ї—П —В–Є—Е–Њ –Њ–±–∞–ї–і–µ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ј—А–Є—В–µ–ї—П¬ї (–Ґ–∞–Љ –ґ–µ).

–Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –±—Л–ї –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Љ –°—В–∞–ї–Є–љ–∞, –≤—Б–µ–Љ-–≤—Б–µ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П. –Ш –∞–Ї—В—С—А—Л –±—Л–ї–Є –ї–Є—И—М —П–Ї–Њ–±—Л —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–µ –Є–Љ–њ—А–Њ–≤–Є–Ј–∞—В–Њ—А—Л, –Ї–∞–Ї –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є —П–Ї–Њ–±—Л —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л, –∞ –±—Л–ї —В–Њ—В–∞–ї–Є—В–∞—А–Є–Ј–Љ.

–Ч–∞—З–µ–Љ-—В–Њ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ —В–∞–љ—Ж–µ –њ–Њ–і —З–∞—А–ї—М—Б—В–Њ–љ, –І–µ–ї–Є–Њ–љ–∞—В–Є –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –ї–Њ–≤–Є—В –±–∞–±–Њ—З–µ–Ї (–Є –і—А—Г–≥–Є–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–і–њ–∞–ї–Є –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–∞ –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞ –Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—О—В –µ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј—Л). –Ш вАУ –Њ–љ–Є –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤. –Э–µ –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ, –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О –љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ (—З—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –±—Л–≤—И–µ–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є). –Х—Й—С –∞—А—В–Є—Б—В –Є–≥—А–∞—О—Й–Є–є –Ф–ґ–Є–ї—М–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А—Г. –Ш вАУ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В. –°–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і—С–љ–љ—Л–є —А–∞–Ј–±–Є–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–∞ (—З—В–Њ –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–∞—П –њ—А–Є–Љ–µ—В–∞).

–Р –°—В–∞–ї–Є–љ—Г –љ–µ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–Љ –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞вА¶ –Ш –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤—Б—С-–≤—Б—С-–≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є–і—С—В —З–µ—А–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –Њ —В–µ–∞—В—А–µ –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞ —Б –Ї–∞–і—А–∞–Љ–Є, –≥–і–µ —Е–Њ–і–Є—В –њ—А–Њ—Б—В–µ—Ж–Ї–Є–є —Б–Ї—А—Л—В—Л–є-—В–Є—А–∞–љ-–°—В–∞–ї–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ –ї—О–±—П—В, –љ–µ –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ –ї—О–±—П—В –љ–Є –∞—А—В–Є—Б—В—Л, –љ–Є, –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П, –љ–∞—А–Њ–і. –§–Є–ї—М–Љ –≤—Б—С –±–Њ–ї—М—И–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є—О –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ: –Ј–∞–Љ–Њ—А–і–Њ–≤—Л–≤–∞–љ–Є—П —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞. –Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Д–Є–ї—М–Љ–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤ 1949 –≥–Њ–і—Г. –Р —Б–∞–Љ —Д–Є–ї—М–Љ вАУ 2004 –≥–Њ–і–∞. –Ф–Њ –≤—Л–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤–∞ –љ–∞ –њ–Њ—Б—В –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї–Њ –µ—Й—С 3 –≥–Њ–і–∞, –Є –±—Л–ї–Є –Њ–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –Я—Г—В–Є–љ –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—В —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П —Б –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В—Б—В–≤–Њ–Љ, –Є –Љ–∞—П—З–Є–ї —Г–ґ–∞—Б –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞–љ—Л –Ї —Б—В–∞–ї–Є–љ—Й–Є–љ–µ. –Ф–≤–Є–ґ—Г—Й–Є–µ —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–Њ–Љ –С–ї–∞–љ–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л —П—Б–љ—Л.

–Э–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М –љ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М.¬† –Ш–±–Њ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞ –Є –љ–µ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.

–ѓ —Н—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –ї–Є—И—М –њ–µ—А–≤—Г—О –Є–Ј —В—А—С—Е —Б–µ—А–Є–є —Д–Є–ї—М–Љ–∞. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤ –µ–≥–Њ –љ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ, –Њ–±—Л—З–љ—Л–є –Ј—А–Є—В–µ–ї—М –≤–њ—А–∞–≤–µ –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Э–Њ —П –Ї—А–Є—В–Є–Ї. –ѓ –Ј–љ–∞—О, –Ї–∞–Ї –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –≤—Б—С –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М—Б—П, –µ—Б–ї–Є –і–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —П –і–Њ—Б–Љ–Њ—В—А—О. –С–µ–Ј –њ–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е, –Ї–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А, –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–µ–≤. –Ш –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–њ–Є—И—Г, —З—В–Њ –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є—В—Б—П.

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї.

–≠—В–Є –њ–µ—А–µ–±–Є–≤–∞–љ–Є—П –љ–Є—Ж—И–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р–ї–Њ–≥–Є–Ј–Љ–∞, –њ—А–µ–њ–Њ–і–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ–≥–Њ –°—В–∞–ї–Є–љ—Г –≤ –і–љ–Є –µ–≥–Њ 70-–ї–µ—В–Є—П –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤—Л–Љ, –Њ—В—А—Л–≤–Ї–∞–Љ–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —П–Ї–Њ–±—Л –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ (–њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —П–Ї–Њ–±—Л, —З—В–Њ —В–µ –≤—Б–µ вАУ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–µ –љ–µ–њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ, — –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤–µ–ї–Є—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, —¬† –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –љ–µ–њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ—Л–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-—В–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М) –љ–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В —Б–∞–Љ —Д–Є–ї—М–Љ-–Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є—О ¬Ђ–°–Љ–µ—А—В—М –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞¬ї –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Ї.

–Х—Й—С —А–∞–Ј –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї.

–Т–≤–µ–і–µ–љ–∞ –≤ —Д–Є–ї—М–Љ —Д–∞–љ—В–∞—Б–Љ–∞–≥–Њ—А–Є—П: –°—В–∞–ї–Є–љ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–ї –њ—М–µ—Б—Г —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ—В –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є –±—Г–Ї–≤—Л, –Є –њ–Њ–і—Е–∞–ї–Є–Љ—Л –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –µ—С –љ–∞ —Г—А–∞, –Є –°—В–∞–ї–Є–љ —Б–∞–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ —Б–≤–Њ–є —В—А–Є—Г–Љ—Д, –Є –њ—А–Њ—Б–Є—В –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –µ—С.

–Э—Г –±—А–µ–і. –Ъ–∞–Ї –±—А–µ–і, –Є–Ј–≤–љ–µ –≥–ї—П–і—П, –Є–Ј —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б—В–∞–ї–Є–љ—Й–Є–љ–∞ —Б—В–∞—В—М. –Ъ–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –±—А–µ–і–Њ–Љ вАУ –≤–Є–і–µ—В—М –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ, –Љ–Њ–ї, —Б—В—А–∞–љ—Л –Ї —Б—В–∞–ї–Є–љ—Й–Є–љ–µ –њ—А–Є –Я—Г—В–Є–љ–µ.

–Ґ–∞–Ї–∞—П –≥–Є–њ–µ—А–±–Њ–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –µ—Б—В—М –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–є –њ—А–Є—С–Љ, –њ–Њ —Б—В–∞—А–Є–љ–Ї–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ —Б—В–∞—А–Є–љ–Ї–µ, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –њ–Њ–љ–Њ–≤–µ–є –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є–µ: —З—В–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–µ –Є–Ј –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞. –Р –Ї–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–і–µ–∞–ї –≤ —Б–∞—В–Є—А–µ, —А–Њ–ґ–і—С–љ–љ–Њ–є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М—О –Ї, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ –Љ—П–≥–Ї–Њ, –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–∞—А–Є–Ј–Љ—Г?

–Х—Й—С.

–Э–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М –Ї –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–∞—А–Є–Ј–Љ—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–µ—В –і–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б—В—А–∞—Б—В–Є вАУ –≤ —Б—В–∞—А–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –њ–µ—Б–љ–µ ¬Ђ–†–∞—Б–Ї–Є–љ—Г–ї–Њ—Б—М –Љ–Њ—А–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ¬ї, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ–Њ–є –У–∞—А–Є–Ї–Њ–Љ –°—Г–Ї–∞—З—С–≤—Л–Љ (–Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Њ—В–≤–µ—З–∞—О—Й–Є—Е –њ–µ—А–µ–і —Б—В–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Љ–∞—А–Є–ї—М–µ–є, —Б –Ї–µ–Љ –Њ–љ–Є, –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л) вАУ —Н—В–∞ –њ–µ—Б–љ—П –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї—П–µ—В. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г? –Ю–љ –ґ–µ, –≥–µ—А–Њ–є –°—Г–Ї–∞—З—С–≤–∞,¬† –Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В вАУ –і–∞ –љ–µ—В, —А–µ–≤—С—В вАУ —Н—В–Њ–є –њ–µ—Б–љ–µ–є, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–љ—Л —Н—В–Є —Н—Б—В–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≤—Л–Ї—А—Г—В–∞—Б—Л –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞. –Р –Њ–љ–Є, –≤—Л–Ї—А—Г—В–∞—Б—Л, вАУ —В–∞ —Б–∞–Љ–∞—П —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–µ–і–Ї–∞. –Т—Л, —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, –≤ —Н—В–Њ–Љ —Г–±–µ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —А–∞–Ј–±–Њ—А–µ –Њ—В—А—Л–≤–Ї–∞ –њ—А–Њ –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—З–Ї–Њ–≤: –≥–Є–Љ–љ –Р–њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–Є –Ї–Њ –Ч–ї—Г —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. вАУ –Ґ–∞–Ї –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Љ–µ–љ—П –Ј–∞—А–∞–ґ–∞–µ—В –°—Г–Ї–∞—З—С–≤?

–Р, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ, –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Ј–∞—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –Ј–∞—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ґ. –І—В–Њ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ —В–∞–Ї —В–Њ–љ–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–µ–њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–µ. –Ч–∞—В–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ –Є —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –њ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, —З–µ–Љ –љ–µ–њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–µ, –Є –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ —З–Є—Б–ї–Њ –ї—О–і–µ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ –њ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М.

–°—Г–Ї–∞—З—С–≤ –Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ —В—А–µ–±—Г–µ—В, –Є, –Љ–Є–љ—Г—П –≤—Б–µ –љ–∞–Љ—С–Ї–Є, –≤–Њ—Б—Б—В–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Я—Г—В–Є–љ–∞. –Ф–ї—П —З–µ–≥–Њ –≤ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ –Є –≤–µ—Б—М —Д–Є–ї—М–Љ.

–Р —П –ґ –≤ —З—С–Љ-—В–Њ —П–≤–ї—П—О—Б—М —З–∞—Б—В—М—О —В–Њ–≥–Њ —В—С–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї–Є—А—Г—О—В. –Т–Њ—В –Є –Љ–µ–љ—П —Б—Г–Љ–µ–ї–Є —Б–Љ—Г—В–Є—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–Є —Д–Є–ї—М–Љ–∞ —Н—В–Њ–є —Б—Г–Ї–∞—З—С–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Б–љ–µ–є. –У—А–µ—И–µ–љ. –Э–Њ, –њ–Њ–љ—П–≤, –і–∞–ї—М—И–µ –љ–µ –њ–Њ–і–і–∞–Љ—Б—П.

–Я—А–Њ—Б—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–Њ–Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–Є –°—В–∞–ї–Є–љ–µ —Г–Љ–µ–ї–Є –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ю—В—В–Њ–≥–Њ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –љ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.

–Т —З—С–Љ –њ–Њ–і–ї–Њ—Б—В—М —Д–Є–ї—М–Љ–∞?

–Ґ–∞–Є—А–Њ–≤ –≤ –љ—С–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П –љ–∞ –њ–ї–Њ—Е—Г—О –Є–≥—А—Г. –Ш–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Ј—А–Є—В–µ–ї—М –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–∞–Љ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ —З—В–Њ –љ–µ —В–Њ. –Э–Њ, —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М –Љ–Њ–є! –†–∞–Ј–≤–µ –≤—Л –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є —Б–∞–Љ–Є, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–љ–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Л –Р–њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Р–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б—Ж–µ–љ–µ –њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –Њ—З–Ї–Њ–≤. –Ь–Њ–ґ–µ—В –ї–Є –і–∞–ґ–µ –Є –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Ј—А–Є—В–µ–ї—М –Ј–∞—Б–µ—З—М —Б—А—Л–≤—Л —Б —Н—В–Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤, –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л—Е —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ? –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –∞–≤—В–Њ—А—Л –і–∞–≤—П—В –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–Њ–Љ. –Р –≤–µ–і—М —П –Є—Е –њ–Њ–є–Љ–∞–ї –љ–∞ –њ—Г—В–∞–љ–Є—Ж–µ. –Т ¬Ђ–Я—А–Є–љ—Ж–µ—Б—Б–µ –С—А–∞–Љ–±–Є–ї–ї–µ¬ї 20-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –Э–Х –С–Ђ–Ы–Ю –Є–Љ–њ—А–Њ–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –∞–Ї—В—С—А–Њ–≤, –≤ –љ–µ–є, –њ–Њ–Љ–љ—П –Њ–±¬† –∞–Ї—В—С—А–∞—Е, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–±–Њ–±—Й—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –≤—Б–µ–і–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є (–Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –°–≤–Њ–±–Њ–і–Њ–є). –Ш–Љ–њ—А–Њ–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –∞–Ї—В—С—А–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –њ—М–µ—Б–∞—Е –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞. –Ю—В–ї–Є—З–Є–µ–Љ –Є—Е ¬Ђ–Њ—В ¬Ђ–С—А–∞–Љ–±–Є–ї–ї—Л¬ї –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ —Б–µ–є —А–∞–Ј –Є–≥—А–∞ —В–∞–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–∞–љ—В–Њ–≤ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ –≤–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О¬ї (–Ґ–∞–Љ –ґ–µ). –Р –∞–≤—В–Њ—А—Л —Д–Є–ї—М–Љ–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ —Г—З–ї–Є. –У–і–µ –Є–Љ –±—Л–ї–Њ? –Ю–љ–Є —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Ј–∞ ¬Ђ–њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В —Б —З–µ—Е–∞—А–і–Њ–є –Љ–∞—Б–Њ–Ї –≤ ¬Ђ–Я—А–Є–љ—Ж–µ—Б—Б–µ –С—А–∞–Љ–±–Є–ї–ї–µ¬ї¬ї (–Ґ–∞–Љ –ґ–µ), —З—В–Њ–± —Г–≥–љ–µ—В—С–љ–љ—Л–µ –∞—А—В–Є—Б—В—Л –≤–Њ—Б—Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–≤–µ—А—Е—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞.

–Ш —П –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –љ–µ –≤–µ—А–Є—В—М –Ї–Є–љ–Њ—И–љ–Њ–Љ—Г –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Ї—А–Є—З–∞–ї, —З—В–Њ –∞—А—В–Є—Б—В—Л –њ–ї–Њ—Е–Њ –Є–≥—А–∞—О—В. –Э–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–µ –њ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –Ъ–Њ–Ј–∞–Ї–Њ–≤–∞, –Є–≥—А–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤–∞. –Ь–љ–Њ—О, –і—Г–Љ–∞—О, –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М. –Р –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л —В–∞–Љ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ф–∞ –Є –Ї–∞–Ї –µ–є –±—Л—В—М –≤ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Ј–љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ.

–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Љ–µ–ї–Ї–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ъ–∞–ґ–і–∞—П —Б–µ—А–Є—П –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —В–Є—В—А–∞–Љ–Є, –і–µ—Б–Ї–∞—В—М –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞. вАУ –Э–µ —В–Њ—З–љ–Њ. –Э–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї —В–µ–∞—В—А—Г –∞–±—Б—Г—А–і–∞ –і–∞–ї –µ—Й—С –І–µ—Е–Њ–≤ вАУ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–µ–Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤–і—А—Г–≥ –Ґ—А–µ–њ–ї–µ–≤ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –≥–∞–ї—Б—В—Г–Ї –і—П–і–µ –Є–ї–Є —В—А–Є —Б–µ—Б—В—А—Л –≤—Б—С –Ї—А–Є—З–∞—В: ¬Ђ–Т –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г! –Т –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г!¬ї, — –Є—Е –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В, –∞ –Њ–љ–Є –љ–µ –µ–і—Г—В.

–§–Є–ї—М–Љ —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ –љ–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ —Б—В–∞–љ–µ—В –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—В—М –Є –≤—Б–µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В –±–µ–Ј –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є.

–Э–Р–Я–Ш–°–Р–Ґ–ђ –Ъ–Ю–Ь–Ь–Х–Э–Ґ–Р–†–Ш–Щ