Вы здесь: Главная /

Традиции /

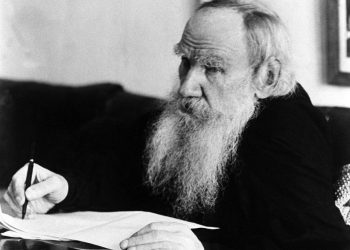

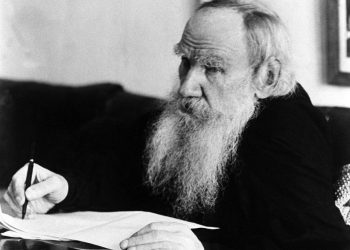

Евгений Чебалин. «Л.Н. Толской: Трагическая раздвоенность гения»

Евгений Чебалин. «Л.Н. Толской: Трагическая раздвоенность гения»

09.09.2016

/

Редакция

Всемирная значимость Льва Николаевича Толстого – неоспоримый факт. Она базируется на способности гения собирать бытовые, житейские политические фрагментарные частности воедино, обобщать их и предлагать обществу предельно точный диагноз его социальной болезни.

В начале ХХ века Российская империя была заражена бациллами революции, искусственно выращенными в марксистских колбах под названием «Свобода, равенство, братство», «Грабь награбленное, «Отнять и разделить». Люди, занимавшиеся выращиванием этих бацилл, звали себя вождями и всеми способами, в основном кровавыми, увековечивали свои имена в истории. В наши мозги, более того − в нашу генную память врезаны и болезненно пульсируют подобные личности: Бакунин, Роза Люксембург, Землячка-Залкинд, Азеф, Савинков, Троцкий, Свердлов, Дзержинский, Каменев, Ленин. Последний, будучи наиболее харизматичным вождем революции или, как позже выяснится, октябрьского переворота, испытывал к Толстому странное, в чем-то болезненное влечение. С одной стороны, граф, плоть от плоти ненавистной, подлежащей уничтожению, империи, белая кость. С другой – «Зеркало революции». Признавая провидческую гениальность Толстого, Ленин вынужден был терпеть его беспощадную вивисекцию вождистского, в том числе и своего существа. Толстой препарировал красных вождей, а значит и самого Ленина, как опытный препаратор расчленяет лягушку − с виртуозной и любознательной брезгливостью. Его диагностика партийного главаря, неважно какого колера – красного, демократического либо либерального, необычайно точна до сих пор.

«Сначала, благодаря своей способности усваивать чужие мысли и точно выдавать их за свои он (вождь – Е.Ч.) в период учения высоко ценился и имел первенство. Но когда он перестал учиться и первенство это прекратилось, он вдруг совершенно переменил свои взгляды и сделался красным (демократическим, либеральным и т.д. – Е.Ч.) Благодаря отсутствию в его характере свойств нравственных и эстетических он очень скоро занял положение руководителя партии. Все ему казалось необыкновенно просто и ясно. Деятельность его состояла в подготовке переворота или восстания против всего устоявшегося, традиционного, в котором он должен был захватить власть и созвать собор. На соборе должна была быть предложена составленная им программа. И несмотря на ее устрашающую несовместимость с обществом, он был вполне уверен, что эта программа исчерпывает все вопросы и нельзя было не исполнить ее.

Он никого не любил и ко всем выдающимся людям относился как к соперникам и охотно поступил бы с ними, как старые самцы-обезьяны поступают с молодыми. Он вырвал бы весь ум, все способности у других людей, только бы они не мешали проявлению его способностей и его власти. Он относился хорошо только к людям, пресмыкавшимся перед ним… вопрос отношений полов, казался ему, как и все вопросы, очень простым и вполне разрешимым провозглашением свободной, полигамной любви» (Воскресение).

В отличие от старого «самца-обезьяны» У Ленина хватило разума задавить свою мстительность и не предать красной анафеме великого провидца из Ясной поляны, который, вдобавок, вписывался в красную идеологию своим воинственным отторжением поповства и церковных обрядов. Более того, вождь вскоре после установления Советской власти почти дословно повторяет графа в кадровом диагнозе красного общества, характеризуя одного из своих подручных Ларина-Лурье:

«Опасность от него величайшая, ибо этот человек по своему характеру и невежеству срывает всякую работу, захватывает власть любой ценой, опрокидывает всех Председателей, разгоняет спецов и при этом выступает (без тени прав на это) от имени партии…»

Каковы вожди, таковы и вождята, бесчисленно расплодившиеся в революционной реторте. В разлившемся половодье хаоса и красной мести в России, где власть в низовых ячейках общества захватывали тысячи подобных лурьезоидов, империя захлебнулась в собственной крови, безвозвратно теряя свой, накопленный тысячелетиями, уникальнейший генофонд и интеллект. Что захотели вбить и таки вбили в Россию потомки лурьезоидов? Хищные ценности западной цивилизации. О родителях-головорезах с отчаянной болью выкрикнул на весь мир Бунин в своих «Окаянных днях». О их потомках в рассказе «Люцерн» пророчествовал Толстой еще в средине XIX века:

«Спросите у кого хотите, у всех этих жирующих обитателей Швейцергофа: что лучшее благо в мире? И все, или девяносто девять на сто… скажут вам, что лучшее благо в мире – деньги <…> Жалкий твой ум, жалкое то счастье, которое ты желаешь и несчастное ты создание».

«Спросите у кого хотите, у всех этих жирующих обитателей Швейцергофа: что лучшее благо в мире? И все, или девяносто девять на сто… скажут вам, что лучшее благо в мире – деньги <…> Жалкий твой ум, жалкое то счастье, которое ты желаешь и несчастное ты создание».

Сравнительно поверхностно и вскользь освещена в литературоведчестве тема, касающаяся глубокого увлечения Толстого буддизмом и индуизмом. Она скрупулезно исследована Дмитрием Бурбой. Между тем, это увлечение, более того, восприятие миробытия Толстым через призму индуизма и ведизма объясняет многие, если не большинство, его поступков и его философского направления в последней половине Толстовской жизни. Нынешнее кришнаитсво как мировоззрение, рычаги которого захватили планетарные кукловоды из мировых Финансовых центров и ЦРУ, тщательно ими профильтровано. Ныне оно откорректировано и гипнотически захватывает сознание миллионов. Из индуизма нещадно вытравлено большинство нравственных и эстетических составляющих. Но акцентировано усилена (как и в мировом христианстве) побочная составляющая: АХИМСА (ненасилие). Если в традиционном индуизме Кришна благословляет своего соратники и помощника Арджуну на бой с силами Зла и Тьмы, то нынешний кришнаизм и особенно христианство подаются современными гуру и церковниками под соусом безропотного смирения перед насилием. В них гипнотически пульсирует согласие на действия насильника: ударили по правой щеке – подставь левую, отняли портки – отдай и рубаху. Планетарные паразитарии тратят миллиарды долларов, рупий и рублей на воспитание мазохистской покорности в рабе божьем и рабе социальном, из которого они сосут жизненные соки.

Лев Николаевич воспринял идеологию Ахимсы в свое время еще из буддистского источника. В 1847 году Толстой лежал в Казанской больнице с бурятским ламой, которого ранил на улице разбойник. Из рассказа ламы Толстой с изумлением узнал, лама, будучи буддистом, не защищался, а, закрыв глаза, шептал молитвы и ждал смерти. Разбойник, ошарашенный таким поведением жертвы, попятился, затем убежал. Толстой принадлежал к внушаемым психотипам. Рассказ ламы произвел на него сильнейшее впечатление, заставил обратиться к древнейшим манускриптам «Буддийский катехизис» Субхадры Бхикшу, затем «Бхагавад-гите», «Махабхарате», «Законам Ману». Как человек, внушаемый по своей натуре, он попадает под сильнейшее влияние этих конфессиональных творений. Индуизм, кришнаитство становятся для него не просто мерилом и судьей собственных поступков, но властно формируют его мироощущение как писателя.

Многие эпизоды, события и рассуждения в его романах становятся покорным слепком с могучих идеологий индейских первоисточников.

Пьер Безухов: «Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был» (3/1, с. 457).

«Бхагавад-гита»: «Никто не может уничтожить бессмертную душу… поистине смертно тело и охвачено смертью. Оно − местопребывание бессмертного и бестелесного Атмана» (души – инд.).

Мечты молодого Толстого о семье он выразил и воплотил в романе «Семейное счастье». После окончания работы над произведением писатель глубинно погружается в изучение Махабхараты (Мокшадхарма, 12.33.47), где на него сильнейшее впечатление производят изречения мудреца Нарада:

«Сыновья да жены – великое горе!.. Жена, к которой ты давно привязан, – дверь к миру страданий, а сыновья твои – враги тебе. Отринь все это, если ты стремишься к счастью».

После чего он пишет своей родственнице А.А. Толстой: «…Я приехал в деревню и перечел «Семейное счастье»… оказалась такая постыдная гадость, что я не могу опомниться от сраму» (1/60, с. 295).

Столь же нещадная оценка своего творения в письме В.П. Боткину: «Это мерзкое сочинение» (2/18, с. 527).

Толстой читает «Бхагавад-гиту»: «Всевышний Господь сказал Арджуне: вожделение рождается от соприкосновения с гуной страсти и переходит затем в гнев и злобу; оно – греховный, всепожирающий враг этого мира. Живое существо в различной степени покрыто вожделением… которое никогда не удовлетворяется и пылает как огонь» (3.36−37−38−39).

После чего появляется «Крейцерова соната» Толстого, где Познышев говорит: «Периоды злобы возникали во мне… соответственно периодам того, что мы называем «любовью». Энергический период любви – длинный период злобы, более слабое проявление любви − короткий период злобы. Тогда мы не понимали, что любовь и злоба были то же самое животное чувство, только с разных концов» (2/12, с. 162).

Предельно податливо и эмоционально воспринял Лев Николаевич «Законы Ману» − древнейший индуистский манускрипт о бытие. Один из Законов резонансно совпадал с «Постулатами «Бхагавад-гиты» о страсти к женщине:

«Природа женщины в этом мире вредоносна для мужчин: по этой причине мудрые должны остерегаться женщины, ибо она способна повести по неверному пути не только глупца, но даже ученого, подверженного власти страсти и гнева» (2, с. 213−214).

Толстой, перевалив шестидесятилетний рубеж, налит всклянь законами Ману и, соответственно, гневливой брезгливостью к женской природе соблазнительниц:

«Мне всегда бывало неловко, жутко, когда я видел разряженную даму в бальном платье. Но теперь мне прямо страшно… хочется кликнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет… отчего азартная игра запрещена, а женщины в проституционных, вызывающих чувственность нарядах, не запрещены? Они опаснее в тысячу раз!» (Крейцерова соната, 2/12, с. 143).

«Мне всегда бывало неловко, жутко, когда я видел разряженную даму в бальном платье. Но теперь мне прямо страшно… хочется кликнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет… отчего азартная игра запрещена, а женщины в проституционных, вызывающих чувственность нарядах, не запрещены? Они опаснее в тысячу раз!» (Крейцерова соната, 2/12, с. 143).

Эта буря гнева у Толстого особенно поразительна своим провидением в то время, когда еще «проституционным нарядом» называлось бальное платье, когда жена, изменившая мужу, жестоко отторгалась и наказывалась как славянской крестьянской общиной, так и дворянским сословием. Певичка или певческий дуэт из Лолиты и её козлетонного партнёра, спевшие для зала в то время «Ты не дала мне три раза, вот такая ты зараза…», были бы публично растерзаны там же, на сцене, или заточены пожизненно в сумасшедший дом.

Остается поражаться нравственному, остерегающему камертону внутри писателя, который и ныне, спустя более чем столетие, набатно гудит в нашем сознании.

К сожалению, с возрастом индуистская философия, внедряясь в среду обитания Толстого, во впитанный с молоком матери русский уклад, все более расшатывают психику великого романиста. Мировоззрение, привнесенное в его жизнь чужеродным этническим и конфессиональным менталитетом, входит в противоречие с русскими традициями семьи и патриархального дома. Для русичей семья – святое дело, она основа и фундамент общины и общинного выживания. Для Толстого семья – тяжкая, гнетущая обуза.

Удивительная вещь: писатель с энциклопедическим интеллектом, писатель – порождение земли русской ни разу не упоминает об отечественных скрижалях мудрости, написанных еще задолго до кириллицы – на влесовице: «Свято-русские Веды», «Велесова книга», «Домострой». Это нельзя объяснить пренебрежением писателя к славянской сокровищнице русского Духа. Объяснение лежит в истребительных мерах XVIII−XX вв., предпринятых сионистскими Прокураторами к источникам духовных традиций Руси. Буддизм, кришнаитство, индуизм – сколько угодно в обращение, в повседневное чтиво. Но не Перуновый Ведизм русичей, вятичей, кривичей, огнищан. Это пряталось и истреблялось.

Удивительная вещь: писатель с энциклопедическим интеллектом, писатель – порождение земли русской ни разу не упоминает об отечественных скрижалях мудрости, написанных еще задолго до кириллицы – на влесовице: «Свято-русские Веды», «Велесова книга», «Домострой». Это нельзя объяснить пренебрежением писателя к славянской сокровищнице русского Духа. Объяснение лежит в истребительных мерах XVIII−XX вв., предпринятых сионистскими Прокураторами к источникам духовных традиций Руси. Буддизм, кришнаитство, индуизм – сколько угодно в обращение, в повседневное чтиво. Но не Перуновый Ведизм русичей, вятичей, кривичей, огнищан. Это пряталось и истреблялось.

Индуизм движет и писательской рукой Толстого. Его славянские корни вопиют об острейшей необходимости воспитательной литературы для детей. И Толстой приступает к циклу: «Детские рассказы» и «Русские книги для чтения». Но многие из этих рассказов пишутся под влиянием индуизма. Толстой переводит множество изречений Кришны, цитирует Рамаяну и Пураны. Более того, писатель приступает к русификации индийского эпоса, пытаясь пересадить его на русскую почву. Увы, все чаще его подстерегают на этом пути неудачи, превращая пересаженный на славянский глинозем индийский эпос в бессмыслицы, лишенные первородного аромата и назидательности. Вот притча из «Шримад-Бхагаватам» о материалистах-безбожниках.

«Верблюд с наслаждением жует ветви колючки. Ему нравится вкус колючек, смешанный с кровью из языка… точно так же материалисту, поглощающему свое ранящее безбожие, собственная кровь кажется сладкой. Хотя все то, что он создает в материальном мире, постоянно ранит его и доставляет кровоточащие неприятности».

Толстой русифицирует эту притчу, заменяя верблюда на типично российского хорька:

«Хорек зашел к меднику и стал лизать подпилок. Из языка пошла кровь, а хорек радовался, лизал – думал, что из железа кровь идет, и погубил весь язык».

И если в индийской притче все логично, а верблюжья колючка – привычная пища верблюда в пустыне (как для материалиста кощунственное, ранящее его самого отрицание Бога), то хорьковая трансформация порождает недоуменные вопросы: что надо было хорьку в мастерской медника? Чего ради он взялся лизать, преодолевая боль, острый подпилок – без вкуса, запаха и питательной сущности? Чем поучителен мировоззрению ребенка погубленный хорьком собственный язык?

Индуизм, буддизм разрушали не только мировоззренческие позиции писателя, но и его душу. Диктаторское вегетарианство Толстого, демонстративное покровительство и приют в своей усадьбе недоразвитых, юродивых, полусумасшедших странников, отказ от земли и имущества, от бытовых благ, промороженные, холодные отношения с женой Софьей и дочерьми, гнев Синода в ответ на отторжение и унижение церкви Толстым, наваливаются на семейный быт писателя ледяной коростой. Всеми поступками и поведением Толстого руководит не он сам. Внутри него сидит нещадный кучер-погоняло − гипнотическая, все нарастающая глыба конечной истины из «Бхагавата Пурана» (3.31.47).

«Смерти не нужно бояться. Не должно безоглядно предаваться желаниям плоти. Осознав свою истинную природу, сбросив бремя житейских привязанностей, следует неуклонно идти к цели – освобождению от тела».

Толстой «освобождается» от прежнего, от всего, что породил его великий талант и безбрежный интеллект. Он отрекается от того, что стало для миллионов разумных на планете маяком света и справедливости – от своих творений. Он пишет в письме Фету:

«Как я счастлив… что писать дребедени многословной вроде «Войны…» я больше никогда не стану».

Он отрекается от церкви и Христа:

«Я не христианин в общепринятом смысле этого слова… я не верю в Божественность Христа…

То, что я отрекся от церкви, называющей себя Православной, это совершенно справедливо… Как раньше я любил Евангелие, так теперь я его разлюбил… Для истиной веры не нужно ни храмов, ни украшений, ни пения, ни многолюдных собраний».

Его необъятный статус литературного пророка (как и «Крестный ход в Курской губернии») выбивают из под церкви саму основу: материальный фундамент − приношения прихожан, на которых благоденствует священническая, разжиревшая рать. Более того, Толстой так пишет о поповском Боге, что Синод продирает, судя по его реакции, мороз по коже:

«Бог Саваоф с сыном, бог попов есть такой же маленький и уродливый, невозможный бог… как был бы бог мух, которого мухи вообразили бы себе огромной мухой, озабоченной только благополучием и исправлением мух».

Он отрекается от любого, в том числе журнального и газетного чтива, в коем отражается жизнь со всеми ее радостями и гадостями:

«Газетная и журнальная деятельность есть умственный бордель, из которого возврата не бывает».

Наконец, он отрекается от домочадцев, собираясь уйти в никуда, взяв на вооружение свой же тезис о семье, порожденный еще в 1862 году:

«Ужасно, страшно, бессмысленно связать свое счастье с материальными условиями – жена, дети, здоровье, богатство».

В семье Толстого не просыхают слезы у детей и жены. Софья в отчаянии пишет: «Он больной и ненормальный человек!» (11, с. 22).

Силы писателя поддерживает лишь родной брат Льва Николаевича Николай Николаевич – Божье создание в полном смысле этого слова, необычайно кроткое, аскетически смиренное.

Сложившуюся грозную и непредсказуемую ситуацию мастеровито накаляет «друг семьи», обойденный, как ему кажется благами, секретарь Толстого Чертков. Он челноком снует между мужем и женой, расчетливо воспаляя жалящими доносами душевные раны супругов, подталкивая писателя к лже-пророкам от кришнаизма.

Последним ударом по больной психике уже выгоревшего до черных углей, уже очистившегося от мирских скверн Толстого стало знакомство с одним из утверждений в «Агни Пурана»:

«Ложна та вера, которая говорит, что выгодно отказаться от настоящей жизни: разве не очевидно, что вечная жизнь начинается в этой жизни?» (26.7).

Это вздыбливает, рушит все слежавшиеся пласты в писателе. На него обрушивается сомнение: все, что он вершил в прокрустовом русле индуизма и кришнаитства в последние годы, все мирские привязанности, оборванные с кровью, все отречения от реальной жизни – это все зря?! Неужели были ложными его верования во второй половине жизни?

Его могучий ум, его дающая заметные сбои психика пытаются слить воедино и сопоставить несопоставимое: праведную, насыщенную творчеством жизнь и предательское бегство от нее.

Иногда ему удается с неимоверными усилиями оторваться от себя, воспарить холодно и язвительно над собственным «эго», оценить свои нелепости со стороны. Толстой безжалостно препарирует себя:

«Субъект сангвинического свойства. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами Weltverbesserungewahn (мечты о всеобщем усовершенствовании). Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом. Признаки помешательства: недовольство всем существующим порядком, осуждение всех, кроме себя, непорочного, раздражительная многоречивость без обращения внимания на слушателей. Частые переходы от злости к ненатуральной слезливости. Занятие никому не нужными работами… шитье сапог, кошение травы и т.п.

«Субъект сангвинического свойства. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами Weltverbesserungewahn (мечты о всеобщем усовершенствовании). Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом. Признаки помешательства: недовольство всем существующим порядком, осуждение всех, кроме себя, непорочного, раздражительная многоречивость без обращения внимания на слушателей. Частые переходы от злости к ненатуральной слезливости. Занятие никому не нужными работами… шитье сапог, кошение травы и т.п.

Лечение: полное равнодушие всех окружающих к его речам и изоляция этим».

В этом самоопределении − беспощадность к себе и точность диагностики. Они свидетельствуют о могучем разуме писателя, все еще неподвластном хвори. Но вспышка этой психиатрической самоаналитики была последней. Силы истощились. 28 октября 1910 года Толстой уходит из Ясной Поляны от семьи − в никуда. И в бессмертие. Он как хрупкая шлюпка в нещадном и буйном океане жизни попал между двумя тяжкими валами гиперконфессий. И был ими раздавлен.

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ