Новое

- О сохранении человеческого в эпоху искусственного — метка подлинности

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- Лариса Есина. «Марта и Марат». Рассказ

- Елена Сомова. «Вычитание влаги». Сатирико-философское эссе

- Лексика отопления

- Сценарист фильма «Мастер и Маргарита» Роман Кантор – о пространстве вдохновения

- «Пироскаф» Е. Баратынского

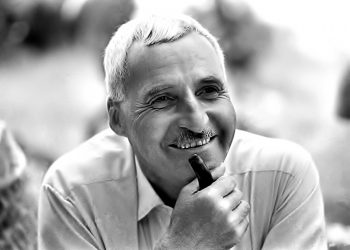

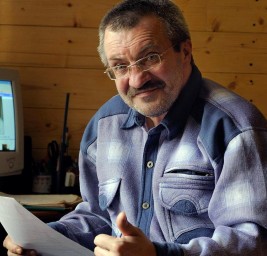

Константин Симонов: «Нравственные долги надо платить»

28.08.2019

40 лет назад, 28 августа 1979 года умер К.М. Симонов, «поэт искренности», человек своего времени.

«Мир коммунизма — дерзкий мир больших желаний и страстей»

От нас хотят дела, а мы все присягаем в верности.

Пастернак

Берег пополз человечьим валом

навстречу девятому валу воды.

К.Симонов

Мы любим жизнь. Но нам она нужна

Лишь той, которой мы её создали,

За эту жизнь и смерть нам не страшна,

Мы за неё трудились и страдали…

Этическая позиция Константина Михайловича Симонова — это не что иное, как постоянное и неизменное обращение к преамбуле жизнелюбия и жизнеутверждения. Так в речи на антифашистском митинге в Москве Симонов говорит о том, что «хороший парень не боится пуль, хоть жить он хочет больше всех на свете»:

Даже смерть, если б было мыслимо,

Я б на землю не отпустил,

Всё, что к нам на земле причислено,

В рай с собою бы захватил.

«Он до конца жизни чему-то учился, продолжал расти. Поэтому такая длинная эволюция его взглядов на Сталина например, — слушаем мы сына К. Симонова — Алексея: — Я бы не сказал, что отец — противоречивая личность. Он был крупной личностью с противоречивой биографией.

Потому что на самом деле страна прошла через такие испытания, через такие фиоритуры(!), которые, в общем, из личности делали мразь. Из мрази делали личность. Противоречия времени отразились на людях, — которые были к этому времени более или менее причастны, — сильно. А на такой личности, как отцовская, которая по очень большому счёту очень сильно принадлежала своему времени и его достоинствам, и его недостаткам, его высоким побуждениям и высоким свершениями…

И низкой расправе с себе подобными. Но личность, на мой взгляд, противоречивой не была. Цельная была личность. И многие его дурные поступки вытекали из абсолютно, я бы сказал, позитивных намерений. Хотя он отдавал себе отчёт в том, какие это поступки».

…Так на войне

Товарища из-под огня

Боец выносит на спине.

И если под сплошным огнём

Он рухнет с ношею во тьму,

Другой, шинель стянув ремнём,

пойдёт на выручку к нему.

К. Симонов. Из «Мурманских дневников»

«Запомните, художник только тогда может быть художником, когда он человек мужественный», — произнёс Бальзак будто бы в обоснование судьбы Константина Михайловича Симонова.

Мемуаристика трагической, полной невосполнимых утрат и драматизма истории советского государства составлена, — не по воле авторов конечно, — из жестоких несправедливостей и излишнего пафоса, подлогов и обвинений (навроде шолоховского «плагиата»), приписок и недосказанностей: слишком уж невыразимо крупный имманентный конфликт, по-русски — раздрай, — существовал меж реальностью и литературой, наукой. Да и всеми образовательными дисциплинами вместе взятыми.

Единственно, в чём совпадают мнения мемуаристов, невзирая на личностные, партийные либо антипартийные пристрастия героев, — тёплое гуманистическое отношение к истинно непререкаемому таланту.

Согласен, Твардовскому, аналогично Симонову, Пановой, приходилось угодливо кружить-«выруливать» среди чиновных бонз в непереносимо трудный век, когда из обихода навечно «исчезали многие писатели». Но ведь несомненно — глыбы, таланты — и по-человечески, и как творцы.

Да, Зощенко чурался толпы, бывал порой нестерпим в общении, но тем не менее, остался в читательской памяти навсегда. И между прочим, именно Симонов не побоялся напечатать в «Новом мире» (1947) партизанские рассказы опального Зощенко в период безжалостного аппаратного гонения, давления на последнего.

Правда, почти через десять лет С. отказал в публикации «Доктора Живаго» Пастернаку. Но на то, по мнению Константина Михайловича, есть свои причины — субъективные, редакторские: «Пастернак… был в моём сознании личностью совсем иного исторического ряда, чем тот высокомерный судья мнимой неправоты русской интеллигенции, каким он предстал в «Докторе Живаго», — излагал он позицию по Пастернаку в открытом послании немецкому писателю, аналитику и беллетристу Альфреду Андершу, стороннику, точнее: сочувствовавшему теории «консервативной революции» Шмитта и Юнгера.

Кстати добавим, раз уж зашла речь: с Б. Л. Пастернаком Симонов знаком лишь шапочно — слишком разные круги общения. Тридцатилетний послевоенный Симонов пребывал тогда на пике популярности. Ходила даже эпиграмма на Пастернака: «Хоть ваш словарь невыносимо нов, властитель дум не вы, а Симонов».

Вместе с тем появлению Ильфа и Петрова, «Мастера и Маргариты» Булгакова и прозы Хемингуэя, триумфам театра на Таганке и «Современника» мы равным образом обязаны Симонову.

…Кто-то сгнил в лагерях, погиб на фронте, кто-то выбросился из окна, в лестничный пролёт, кто-то эмигрировал. А кто прожил долгую, по-своему неоднозначную жизнь, полную медалей, орденов и премий, — впрочем, потерь и разочарований тоже, не суть… Оценку даст, и уже вовсю даёт, непреклонный и «почтенный господин» судья — время. Отбрасывая ненужную «пену дней», как любил острить Твардовский. На плаву оставляя лишь неотъемлемое: творческое наследие в обоснование нашего с тобой, дорогой читатель, фундамента национальной культуры.

Они прошли длинный несладкий путь, «всем смертям назло» достигли высот — таких, что не каждому дотянуться. И через множество лет их вспоминает уже совсем, совсем другая, далеко не социалистическая, Россия-мать. Но вспоминает по-прежнему, я бы выразился: по-советски тепло. Ведь все они, художники, сочинители, музыканты, — наша история и непререкаемое достояние, без коего нет и не будет русской литературы и современной культуры.

Потому, говоря о Симонове, поверьте, отнюдь не хочется касаться не исключено что подневольно-партийного — не берусь порицать, — участия в травле коллег-«безродных космополитов»: Ахматовой и упомянутого Зощенко, Солженицына и Сахарова, Юзовского и Пастернака. А хочется затронуть совсем иные струны, стороны бытия, творчества и литературной деятельности; всё-таки в первую очередь Симонов — большой поэт, глубокий писатель, свидетель великой Победы и широчайших преобразований нашей с вами отчизны, любимой страны — «земли оттич и дедич».

Симонов решительно выпрастывал из чьих-то бы то ни было мемуарных о нём заметок любые зачатки комплиментарности. Чутьё на фимиам у него острейшее, — вглядывается в прошлое литературовед Л. Финк. — Там где, в частности, корреспондент видел «суконную правду», Симонов лицезрел форменное преувеличение. Если отпускали чисто оценочное мнение, С. просил «выполоть». Наоборот, со свойственной ему интеллигентностью никоим разом не оспаривал критику и негатив.

Вообще художнический опыт Константина Михайловича тысячами нитей связан с многообразием социальной жизни на протяжении долгих четырёх десятилетий. Спаян со сложнейшим этапом истории России, СССР, военным, послевоенным: «От людей, родившихся накануне первой мировой войны, потребовалось столько мужества, что его хватило бы на несколько поколений…» — возвышенно рисовал И. Эренбург непридуманный ореол своим сверстникам-соратникам, друзьям-однополчанам.

«Мы мир делили пополам»

1930-е годы… Мятеж генерала Франко на Пиренеях отразился в достопамятных «Испанских дневниках» Михаила Кольцова. Ими зачитывались советские пацаны, мечтая уйти на помощь лоялистам. Ими зачитывался очарованный симоновский мальчишка из «Серёжкиного сна» — красноречивейшего документа эпохи. Отмеченного центральным словом, знамением времени: словом «мужество». Да и как иначе: духи приближающейся вселенской бойни неизбежно витали в воздухе, духи войны жили и питали трудовые будни, праздники, искусство, книги:

…пускай её читают дети,

Она сурова и чиста,

Пусть с детства знают, что на свете

За миром следует война.

М. Кольцов

Под влиянием Киплинга, испанца Сендера и лермонтовских баллад Симонов создал целый цикл «пиренейской» тематики — суровой, драматичной, прямолинейной. Без изысков. С тяжёлым личностным выбором — родина или смерть, героизм и предательство, стойкость под пытками ради спасения товарищей, единство общего и частного. Дитя гражданской войны и ожидания фашисткой угрозы, до гробовой доски не изменив всуе возвышенности, светлой гиперболичности юности: «В моём личном представлении человек, совершивший подвиг, рискуя собственной жизнью, безоговорочно прав», — убеждённо, будто и в двадцать лет, утверждает он в 1970-х. Даже если речь шла о производственном, отнюдь не ратном подвиге. Таков характер. Таково воспитание и идейная приверженность.

А. К. Симонов рассказывает: «Он очень менял свою внешность. Ходил в бекешах и чёрных кожаных пальто. На ступеньках Рейхстага сфотографировался вот с таким вот стеком. …Бравый подполковник. Он на самом деле был мужик. Мужиком оставался. И я очень доволен, что жизнь позволила мне быть причастным к некоторым проявлениям его вот этого мужицкого, мужского начала, мужского характера. И это было самое сильное, что в нём было».

Зато я знал в тринадцать лет,

Что сказано — отрезано,

Да — это да, нет — это нет.

И спорить бесполезно.

Перед самой войной, наряду с мотивами гражданственности и драматургическими опытами в жанре соцреализма, К. Симонов заканчивает поэму «Первая любовь». Сходу разгромленную Фадеевым: «Любовные переживания юноши, показанные на таком длинном полотне, точно вынуты из окружающей жизни…».

В ответ, словно наперекор, словно следуя парадоксальностям Лидии Гинзбург: «…у лирики есть свой парадокс, — пишет она, — самый субъективный род литературы; она, как никто другой, устремлена к общему, к изображению душевной жизни как всеобщей»… — рождается вещь «на все века» — «Жди меня».

Получившая сотни переводов на разные языки земного шара. Обернувшаяся символом неиссякаемой любви, символом расставания и долгожданных встреч:

«Знаете ли Вы в полной мере, чем для нас, молодых «солдаток» Отечественной войны было Ваше стихотворение «Жди меня»? Ведь в бога мы не верили, молитв не знали, молиться не умели, а была такая потребность взывать к кому-то: “Убереги, не дай погибнуть”…» — получал он сотни подобных писем.

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Жёлтые дожди…

—

Wait when snow is falling fast,

Wait when summer’s hot,

Wait when yesterdays are past,

Others are forgot.

…«Вышло так, что я, написавший эти стихи, я, кого ждали, быть может, с куда меньшей силой и верой, чем других, вернулся, а те, другие, не вернулись…» — с горечью замечал он позднее.

А редактор газеты 44-й армии, которому С. предложил стихи в январе 1942 года, вспоминает, как в страхе бил себя по «лысеющей голове», когда опубликовал их — мол, в газету нужна торжественная риторика, а не примитивная интимная лирика! Жизнь распорядилась иначе.

Без преувеличения мировое произведение, ставшее в дальнейшем одним из самых, если не предположить: самым известным военным стихотворением, бережно припрятанным в каждом кармашке гимнастёрки. Мало того, превратившимся в легенду не только в России, Советском Союзе. Но и в целом ряде государств.

Так, например, песня «Жди меня» — главная мелодия воюющих евреев 1944 — 45 гг., — повествует Алексей Кириллович Симонов («Константин» — псевдоним С.-отца).

В Литве, в свою очередь, авторство песни прочно закрепилось за Саломеей Нерис. Народной поэтессой ЛССР, лауреатом сталинской премии (оба звания присвоены посмертно, — авт.). Стихотворение ей невероятно понравилось. Нерис перевела его на литовский и выпустила в свет. Оно тут же ушло в бытовую улично-коммунальную романтику, в повседневность. Стало «родным», литовским.

В Италии считается, что фраза «Жди меня, и я вернусь» принадлежит одному итальянскому солдату, ушедшему на фронт. Архивные фото так и названы: «“Жди меня…” — строчка из письма итальянского бойца домой»…

«До тех пор, пока кармашек гимнастёрки будет дорог его потомкам, — заканчивает историю создания «Жди меня» Алексей Кириллович, — до тех самых пор стихотворение, которое в нём хранилось, будет памятным». — После этой сентенции я с благодарностью вспоминаю как, будучи студиозусами, мы озвучивали в капустниках те самые непревзойдённо чувственные строки — то в театральных постановках, то просто под гитару — со сцены, у костра, неважно.

Константин Михайлович объяснял чрезмерную популярность сборника «С тобой и без тебя», несмотря на интимную плотскость прозванный А. Толстым «мужскими стихами», следующим манером: «Многие люди относили мои чувства к себе… многие переживали трудное в личных отношениях, были счастливее или несчастнее, но когда это откровенно рассказано об одной жизни, то это в какой-то мере относилось и к другим жизням».

«Я не открыл в поэзии ничего»

Война, хочешь ты или нет, непрошено выдавала творцам, литераторам некий мандат на суровость и трезвость мысли. Снабжала «жестоким» зрением, по-своему философским видением сущего.

Чужого горя не бывает,

Кто это подтвердить боится, —

Наверно, или убивает,

Или готовится в убийцы…

— данные строки созданы через тридцать лет после Второй мировой, во Вьетнаме. Не глядя на то, они отражают квинтэссенцию напряжения и потрясения глобальным всесветным народным бедствием. Оставшихся с Великой Отечественной — до конца дней. Ведь что такое «зелёный» автор, поэт, очутившийся в грязном сыром окопе лицом к лицу с невымышленными, не карикатурно-бидструповскими немцами?..

В первую очередь — человек, выросший в непреложном убеждении: несокрушимый исполин-СССР всегда и вовек ждут одни только победы и грандиозные свершения. А тут, перед ним — о боже! — внезапно открывается, встаёт «кровавое солнце позора»: бегущее от врага войско, обезоруженное порой своими же. Перед ним — увы и далеко не Халхин-Гол. А что-то намного, намного ужаснее, страшнее.

«Не дай бог никому в последние минуты перед смертью видеть то, что увидел Данилов, и думать о том, о чём он думал. Он видел метавшихся по дороге, расстреливаемых в упор немцами безоружных, им, Даниловым, разоружённых людей. Только некоторые, прежде чем упасть мёртвыми, делали по два, по три отчаянных выстрела, но большинство умирали безоружными, лишёнными последней горькой человеческой радости: умирая, тоже убить. Они бежали, и их убивали в спину. Они поднимали руки, и их убивали в лицо.

Даже в самом страшном сне не придумать ответственности беспощадней, чем та невольная, но от этого не менее страшная ответственность, которая сейчас выпала на долю Данилова, по сравнению с нею сама смерть была проста и не страшна».

«Живые и мёртвые»

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ