- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- Трансформация традиции «лишнего человека» в романе «Главный романс олигарха» В.А. Иванова-Таганского

- Елена Сомова. «Обратная сторона терпения». Эссе

- Нина Щербак. «Лихорадочно и спокойно». Рассказ

- Саша Чёрный. Страшный мир

- Елена Сомова. «Траектория крохотного взлета». Рассказ

Интервью с внучкой советского писателя Георгия Шолохова-Синявского

08.06.2022

Шолохова Татьяна Анатольевна, 16 апреля 1964 года рождения. Работает зам.начальника отдела Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» . Внучка советского писателя Георгия Филипповича Шолохова-Синявского.

Татьяна Анатольевна, расскажите с чего началась Ваша работа по сохранению памяти дедушки, советского писателя Г.Ф.Шолохова-Синявского?

С 2016 года я начала активно заниматься работой по сохранению памяти советского, донского писателя, стоявшего у истоков образования Ростовской писательской организации, участника первого съезда Союза писателей СССР 1934 года, участника Великой отечественной войны (1941-1945г.г.), военного корреспондента, орденоносца, моего дедушки Г.Ф. Шолохова-Синявского (1901-1967 г.р.) . Как прошла путь от первой встречи с библиотекарями и читателями до издания собрания сочинений Г.Ф.Шолохова-Синявского в 2019 году, воплотив мечту дедушки не исполненную при жизни, как продвигается работа сегодня, о том какие впереди планы и задачи.

Мне бог дал счастье родиться в семье писателя, с ранних лет я погружена в духовную атмосферу творчества, не понаслышке знаю, как жили и творили корифеи советской, российской, донской литературы М.Шолохов, В.Закруткин, А.Калинин, Б. Изюмский, А.Бусыгин, А.Бибик, Д.Петров-Бирюк, А.Гарнакерьян. Сохранена переписка с писателями, фотографии, с одними мы жили в одном доме-писателей в г.Ростове-на-Дону на ул.Пушкинской, другие бывали у нас в гостях и просто с этими людьми дружил и работал «пером к перу» Г.Ф.Шолохов-Синявский. Члены моей семьи вели дневники и оставили воспоминания о памятных встречах. Поэтому, занимаясь работой по сохранению литературного наследия моего дедушки, я считаю, что моя работа важна и принесет пользу обществу, только если мы будем говорить о наших Донских писателях и писательской организации в целом.

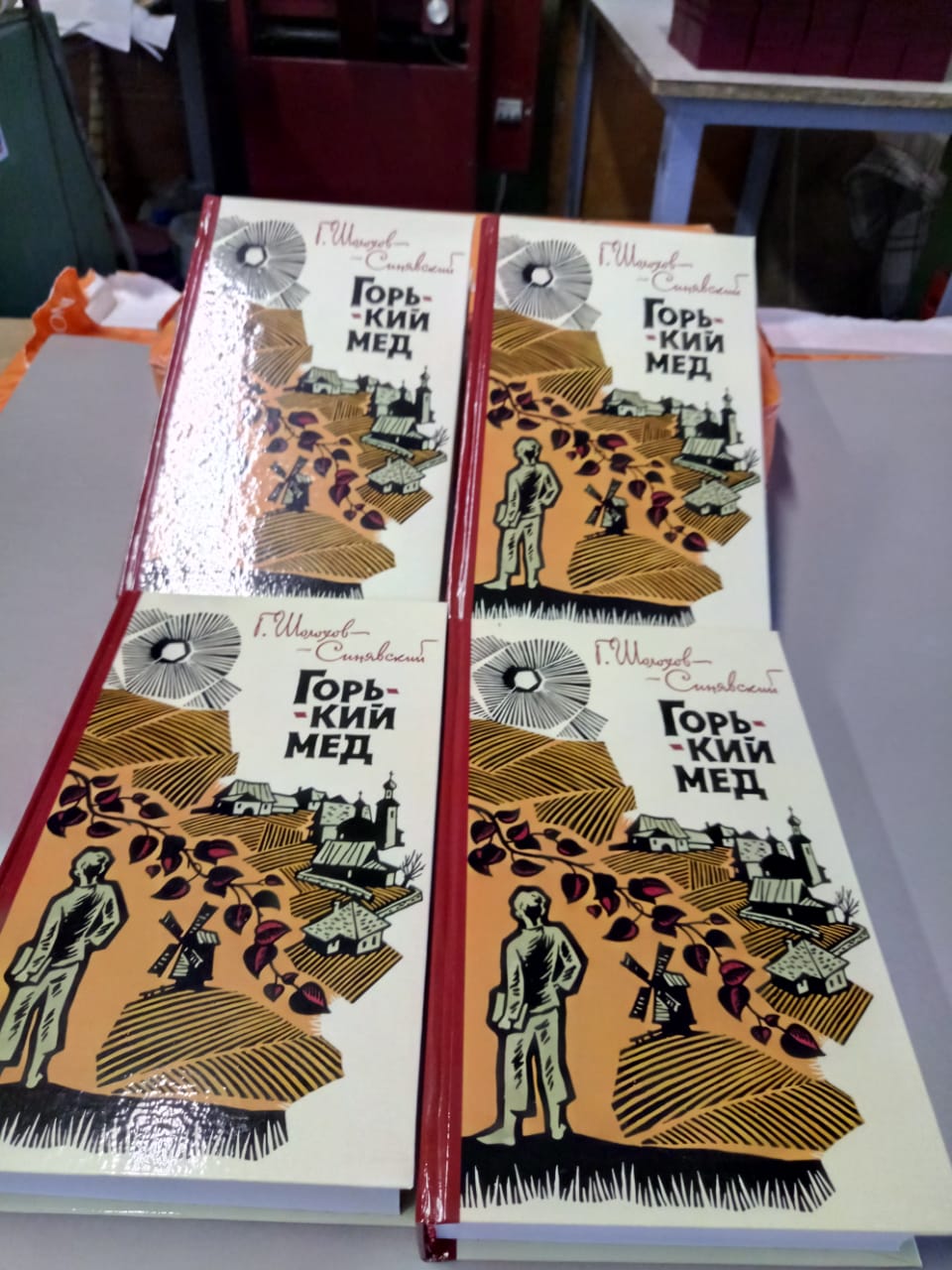

Последним посмертным изданием Г.Ф. Шолохова-Синявского была автобиографическая трилогия «Горький мёд», опубликованная Ростовским издательством в 1971 году. Еще вышел небольшой рассказ «Цена хлеба», напечатанный в журнале «Дон» в 1985г.

В ноябре 2016 года меня пригласили на встречу, посвященную 115-й годовщине со дня рождения дедушки, организованную сотрудниками библиотеки им. Пушкина г. Новочеркасска и с горечью сообщили, что литературный фонд Г.Ф. Шолохова-Синявского обветшал, что также происходит и в других библиотеках, книги не переиздаются, читатели стали забывать писателя. А ведь его знали не только в СССР, но и за рубежом, его книги издавались в Чехословакии, Польше, Венгрии.

Тогда я поняла, что я пропускаю что-то главное в жизни, а ведь меня назвали в честь героини его романа «Волгины» Татьяной и, с детства врезались слова дедушки: «Берегите Танечку».

Были у Вас единомышленники в начале Вашего благородного дела?

Т.А.Шолохова: думаю, что если ты хочешь сделать доброе дело, то судьба и божественное проведение начинают тебе помогать. Так ко мне пришли земляки писателя из села Синявское Галкин Ю.И. и Кириченко В.Д. и предложили начать работу по изданию небольших произведений малыми изданиями, в виде красиво оформленных журналов – подобные издания комфортны для первого знакомства с писателем. За 2017-2018 годы мы выпустили 13 журналов, в т.ч. «Дневниковые записи военного корреспондента», «Рассказы о Войне», «Воспоминания» и «Встречи с советскими писателями» – М. Шолоховым, А. Фадеевым, Н. Островским, Д. Бедным и т.д. Меценатом выступил Галкин Ю.И., мы не продавали журналы, а раздавали детворе из с.Синявское, где родился дедушка, библиотекарям и людям интересующемся творчеством писателя.

Вот тут и понеслось… Управление культуры Администрация г. Ростова-на-Дону с радостью откликнулось на предложение закупить в библиотеки г. Ростова-на-Дону издания, улице в мкр. Платовский г. Ростова-на-Дону присвоено имя Г.Ф. Шолохова-Синявского. Школе в с. Синявском, в которой учился Георгий Филиппович присвоили его имя на 1 сентября 2017г., в этом же году библиотеке в с. Синявском присвоено имя писателя.

Я не останавливаюсь, мы продолжаем работать с «Донским издательским домом» по изданию собрания сочинений в 6-ти томах. У нас получается современное издание, мы включаем фотографии из семейных альбомов. Предисловия к каждому тому и аннотации к фотографическому ряду пишу я сама. Редакционная коллеги совещалась и работала круглые сутки, такого порыва и энтузиазма я не видела. Люди понимали, какое великое дело они делают. Мы должны были сделать работу к апрелю 2019г. Ведь уже библиотеками Ростова и Ростовской области были поданы заявки на закупку собрания сочинений.

И вот как в кино, стою я на Красной площади в сердце нашей Родины в г.Москве на фестивале книги, проходившем 04.06.2019 году и вижу, как у стенда Ростовской области читатели интересуются книгами и вспоминают писателя Георгия Филипповича Шолохова-Синявского, чье имя было достаточно известным и популярным в 1930-1967 годы его творческой жизни.

Фото сделано в 1934г., в Ростове-на-Дону. В первом ряду слева направо сидят писатели А.П. Бибик, А.И. Бусыгин, М.А. Шолохов, Г.М.Кац, Г.Ф. Шолохов-Синявский и сотрудники газеты «Ленинец». Дом культуры Лензавода. Автор фото Г.Должанский. Фамилии сотрудников установить сложно, многие из «Ленинца» были репрессированы.

Расскажите, как Вы популяризируете творчество дедушки и донских писателей. С кем встречались и в каких общественных мероприятиях принимали участие ?

Т.А.Шолохова: Я подружилась с ребятами из Донской гимназии № 62 Ростова-на-Дону. Выступала перед ними на празднике освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в феврале 2018 года, а в июне 2018 года мы вмести с ребятами и их учительницей Демкиной Н.И. совершили поход в с. Синявское по местам боевой славы и партизанской доблести участников войны, возлагали цветы на месте захоронения писателя.

А осенью 2018 ученица 10 класса той же гимназии №62, Настя Войтович, заняла 1-е место на городском конкурсе в номинации «Донские писатели о войне», с очерком по произведению Г.Ф. Шолохова-Синявский «Змей горыныч».

К сентябрю 2018 года мы с издательством «Донской издательский дом» после 50-летнего перерыва переиздали автобиографическую трилогию «Горький мед» о жизни и быте казаков нижнего Дона. Книгу можно назвать «Эпосом нижнего Дона». В Донской публичной библиотеке прошла презентация, на которую пришли школьники около 150 человек. На добровольных началах на встрече выступили ребята из музыкальных школ, студенты консерватории, исполняли произведения на русских народных инструментах – как любил писатель. Прекрасен был детский казачий хор. А кульминацией презентации было выступление синявских школьников со сценками по произведениям писателя.

Весь 2018 год и 2019 я выступаю перед учащимися школ, меня приглашали на встречи с читателями в библиотеки г. Ростова-на-Дону и г. Таганрога, я рассказываю не только о своем дедушке-писателе, но о всей Донской писательской организации. Творчеством и жизнью писателя интересуются ребята из г. Азова, публикуют статьи в газете «Приазовский край».

Несмотря на пандемию в 2020-2021г.г. наша работа не останавливалась. Как только произошло ослабление ограничений, в ноябре 2021 года состоялась прекрасная встреча с читателями, земляками и школьниками в ГБУК РО Донская государственная публичная библиотека, посвященная 120-летнему юбилею писателя. И вновь мы слушали чтение молодежи отрывков из произведений писателя, постановки сценок, все участники были награждены памятными подарками- журналами и книгами писателя.

С кем из потомков донских писателей Вы взаимодействуете, кто из них занимается работой по сохранению литературного наследия ?

Т.А.Шолохова: Конечно, такое дело можно осилить с командой единомышленников, талантливыми, с активной жизненно позицией- это директор Донской государственной публичной библиотеки Е.М.Колесникова, директор «Донского издательского дома» О.П.Рыбальченко, краевед, литературовед Л.А. Штавдакер, член Союза писателей России А.А. Попова, журналист А.М.Оленев.

Особо хочется отметить работу с журналистами Евгенией и Владимиром Апариными по созданию фильмов о творчестве Г.Ф.Шолохова-Синявского и его соратниках — Донских писателях. Евгения Апарина — победитель знака СЖ РФ «Честь, Достоинство, профессионализм», являясь преподавателем журналистики Ростовского экономического университета привлекла к работе студентов. Ребята очень трогательно прочитали отрывки из произведений писателя. Ролики с их участием заняли первые конкурсные места. Фильмы размещены на Интернет ресурсе YTUB.

Дочь А.В. Калинина Наталия Анатольевна, своим примером показала мне как надо трудиться в этом направлении, а с внучкой В.А.Закруткина Ольгой Валерьевной, мы принимали участие в молодежных фестивалях «Шаг в будущее» и «Берега дружбы», проходивших в Неклиновском районе Ростовской области на Родине писателя. Мы выступали перед школьниками, библиотекарями, рассказываем о творчестве донских писателей. Сын писателя Бориса Изюмского, Александр Борисович гордо несет память об отце, переиздает его произведения, а правправнук М.А.Шолохова Петр, подхватил знамя семьи и создает великолепные экспозиции, работая в музеи имени писателя. Вот с какими прекрасными людьми меня соединила жизнь и главное, что наша работа бескорыстна, ведь каждый человек должен оставить о себе память полезными делами и явиться примером для подрастающего поколения, привить чувства патриотизма и любви к своей Родине, Донскому краю, как это делали наши знаменитые прародители.

Г.Ф. Шолохов-Синявский раздаёт автографы в книжном магазине на представлении читателям переизданного романа-трилогии «Волгины».

«Дом книги» по ул. Б. Садовая/пер. Буденновский. Ростове-на-Дону, 1958 год.

Расскажите, пожалуйста, о его пути в литературу, о начале его творчества. Кто из известных писателей сыграл особую роль в становлении его как литератора.

Т.А.Шолохова: Литературное дарование у Г.Ф.Шолохова-Синявскому проявилось еще в детстве, лет так в 10, когда он учился в Синявской школе он написал сочинение, которое учителя зачитывали ученикам всей школы. В детстве и юности он увлекался литературой и много читал. Сам он вспоминал: «Писать начал очень рано. Помню, будучи телеграфистом на заброшенной в степную глухомань станции со странным, немного бунтарским названием Бесчинская, я сильно затосковал, да и голоден был очень: скудные харчишки, взятые из дому были съедены, и вот с пустым желудком, злой на весь мир, сидел я за аппаратом Морзе и отстукивал на узловую станцию сведения об отгрузке антрацита (вокруг станции коптили тогда угольной пылью частновладельческие шахты). Тогда-то я и написал первую повесть о голодном и больном телеграфисте, весьма унылую, полную воплей и жалоб на судьбу. Повесть, конечно, была плохой попыткой излить боль молодой души. Я чувствовал себя в те далекие года горько обиженным среди сытых, бесправным среди благополучных мещан предоктябрьской поры. Теперь я думаю: без той давней, остро пережитой обиды, без «святого недовольства» жизнью не получилось бы из меня писателя.» Это было в 1916 году.

Когда он вернулся с гражданской войны в 1924 году твердо знал, что начнет писать. Но жизненные обстоятельства не позволяли заниматься только писательским трудом. При поддержке жены Елизаветы Алексеевны Шолоховой его мечта начала осуществляться. В 1925 году он написал рассказ «Магикане» и показал его писателю А.А.Фадееву — редактору журнала «Лава», издававшегося в Ростове-на-Дону. Фадеев прочитал рассказ и сделал на полях пометки, что ему понравилось. А весь рассказ забраковал. Автору рассказа посоветовал работать над собой. «Ибо способности у автора несомненные». Г.Ф.Шолохов-Синявский вспоминал, что эти слова сыграли определяющую роль в становлении его как писателя.

В дальнейшем Фадеев А.А. очень поддерживал начинающего писателя и посоветовал взять псевдоним Шолохов-Синявский для различия с Михаилом Шолоховым..

А дебютировал Г.Ф.Шолохов-Синявский как прозаик в 1928 году в журнале «На подъёме», где был опубликована его повесть «Преступление».

Расскажите о фронтовом пути писателя. Какое отражение в его творчестве нашла война.

Т.А.Шолохова: В первые дни Великой Отечественной войны писатель вступил в ряды Ростовского ополчения. В августе 1941 года Г. Ф. Шолохов-Синявский добровольно ушёл в Красную Армию и был зачислен политруком эвакогоспиталя. В ноябре 1941 года он с семьёй, также служившей в госпитале: жена – медицинская сестра, оба сына – санитары, оказываются в Воронеже. В апреле 1942 года Георгий Филиппович был направлен в редакцию армейской газеты «Сталинский удар» 28-й, а затем 65-й армии. Принимает участие в Сталинградской битве 1942 — 1943 г. Под Курском в августе 1943 году писатель был тяжело ранен и в конце 1943 года по болезни направлен в тыл, но продолжает служить в Красной Армии в Новочеркасском военном гарнизоне сотрудником дивизионной газеты.

Георгий Филиппович ездит на передовую за сотни километров, проходит пешком в день по 50 км. Он пишет очерки, которые призывают к победе, вдохновляют на ратные подвиги.

Первые книжные публикации фронтовых рассказов Г. Ф. Шолохова-Синявского вышли в 1944 г.: очерк «В тылу врага» в литературном сборнике «Большие дни», затем сборник рассказов под названием «Змей Горыныч» и повесть «Жизнь» (в последствие под названием «Домик у речки»), посвященная жене писателя.

Г. Ф. Шолохов-Синявский говорил:

«…У каждого писателя-фронтовика найдутся такие материалы, но то, что может казаться самому участнику войны важным и значительным, даже драгоценным, с литературной и исторической стороны может оказаться не заслуживающим внимания. Сам я, например, считаю свои очерки и статьи, напечатанные в армейской и дивизионной газете, интересными и характерными для того, теперь уже давнего времени, я вкладывал в них все свои тогдашние мысли и чувства, которые послужили потом для работы над романом и рассказами об Отечественной войне…»

Демобилизовался писатель в августе 1945 года. С 14.08.1945 по 1 июня 1946 г. по ходатайству Правления Союза писателей СССР Шолохов-Синявский был утверждён уполномоченным Союза советских писателей по Ростовской области.

Работая в Союзе писателей он задумывает роман -трилогию на военную тему «Волгины». В основу романа ложится материал, собранный на войне. Первая книга выходит в 1947 г. в Ростовском издательстве. Она получает большое признание у читателей. В библиотеках, на предприятиях, учебных заведениях проходят конференции и встречи с писателем, он получает письма из разных городов СССР.

Его жена вспоминала:

«Рабочий день начинался у Георгия Филипповича в пять часов утра. Выйдет, поест и опять к письменному столу. К 1950 году были написаны все 3 книги «Волгины». Издавались они в Ростове, Москве, в Польше и после каждого издания подвергались большой доработке. Книга представлялась на государственную премию.»

Эта семейная фотография сделана 29 августа 1943 года, когда Г. Шолохов-Синявский находился на излечении в военном госпитале в селе Овсянниково под Курском

К 75-летию победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945г.г. Донским издательским домом издана книга «Военный корреспондент Шолохов-Синявский Г.Ф.» расскажите об этом.

Сегодня, когда очевидцев событий тех лет практически не осталось, а итоги войны и роль советского народа в победе над фашизмом, недругами подвергаются нездоровой ревизии, достоверно историю мы можем восстановить на основании документов и художественных произведений, оставленных непосредственными участниками событий, в данном случае – писателем-фронтовиком, военным корреспондентом Георгием Филипповичем Шолоховым-Синявским.

В этом издании впервые в хронологическом порядке собраны произведения Г. Ф. Шолохова-Синявского, написанные в грозные годы Великой Отечественной войны. Это – военные дневники деда, его письма с фронта жене и детям, подборки статей, напечатанных в газетах того периода, художественные произведения, написанные на основе документальных записей военной поры. Этот бесценный материал лёг в основу книги.

Презентация книги состоялась на Международных Рождественских образовательных чтениях в храме Христа Спасителя в январе 2020 году, когда я в составе делегации от Неклиновского района отправилась в Москву. Главной темой рождественских чтений была «Великая Победа: наследие и наследники».

Книга была оценена по достоинству, а я радовалась, проведенной работе по формированию материала для книги и своевременностью издания.

Эта книга в очередной раз напомнила обществу о том, что нельзя забывать уроки истории. И как не провести параллель, между бесславным пленением фашистов под Сталинградом в феврале 1943 года, с бесславным пленением неонацистов «Азовцев» в Мариуполе в мае 2022 года во время проведения специальной военной операции РФ.

В послевоенный период совместно с советскими писателями М.А.Шолоховым, В.А.Закруткиным, В.А. Калининым , Г.Ф.Шолохов-Синявский был бессменным участником Международного комитета защиты Мира от Ростовской области. Наши донские писатели «пером» боролись за мир во всем мире.

В книге опубликованы статьи и очерки Шолохова-Синявского, в которых он клеймил фашизм и его последствия и вот мы вновь видим связь времен в развязанной «холодной войне» Западом и возрождением «неонацизма».

Наиболее известные произведения Шолохова-Синявского – «Крутии», «Горький мед» … Как, по-вашему, чем они дороги прежде всего нам, его землякам?

Т.А.Шолохова: Первой значительной работой, которая привлекла внимание читателей и критики, явился сборник рассказов «Камень у моря» (1934). Затем последовали романы «Крутии», «Суровая путина» (ч. 1‒3, 1932‒1937), «Братья», «Далёкие огни» (кн. 1‒2, 1939‒1941), повесть «Семья Кудимовых» (1941), в которых автор, повествуя о дореволюционном быте рыбаков и железнодорожников, об их участии в революции.

В период написания этих книг автор с женой ездил по рыболовецким станицам и хуторам: Синявка, Рогожкино, Елизаветовская, а также г. Азов. «Суровая путина» пользовалась хорошим успехом. В с.Синявское, в средней школе был проведен литературный вечер в честь земляка-писателя. Автор часто читал отрывки из своего романа своим землякам и делился с ними над чем, он работает. Для темы своего нового романа «Братья», а в доработанном варианте стал называться «Семья Кудимовых» он взял рыбацкую семью Яцуновых, которая по сегодняшнее время живет в с.Синявское. Читатели также приняли книгу хорошо. Произведения Г.Ф.Шолохова-Синявского быстро распродавались.

«Венцом творения» писателя явилась автобиографическая трилогия «Горький мед». Сам писатель говорил:

«Волновало желание рассказать не столько о себе, сколько о былом одного из уголков приазовской степи, о ее навсегда канувших в прошлое суровом быте и нравах. Многое здесь предстает преломленным через детское сознание, но главный герой воспоминаний все же не я, а мой отец, один из многих рабов былой степи. Это они, безвестные умельцы и мастера, умножали своими мозолистыми, умными руками ее щедрые дары и мало пользовались ими. Небесполезно будет современникам – хозяевам и строителям новой жизни – узнать, прочитав написанные мной книги, чем была в первой половине 20 века наша степь, какие люди в ней жили и прошли по ее дорогам, какие мечты о счастье лелеяли. Буду доволен, если после прочтения невыдуманных степных былей еще величественнее предстанет настоящее –новые люди и дела их, свершаемые на тех полях, где когда-то зрела печаль и гнев угнетенных»

Я же скажу, что Г.Ф.Шолохов-Синявский это летописец Нижнего Дона… Он оставил бесценные литературные памятники, по которым сегодня люди могут воссоздать события начала 20 века.

В доме -музее им. А.П.Бибика в г.Минералные воды. Февраль 2022г.

Слева направо писатель А.А.Попова, директор музея Харьковская Л.А., Шолохова Т.А.

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ