Новое

Башня Вячеслава Иванова

16.10.2022

Башня Вячеслава Иванова – известный и потрясающий феномен русской мысли, плацдарм эксперимента, изобретения, самоотдачи, поиска точек соприкосновения между языческим и христианским, дионисийским и аполлоническим. Самое главное, наверное, это эксперимент слова. На Башне Вячеслава Иванова слово становится плотью, приобретает голос, говорит о вечности.

Сложнейшая философия Вячеслава Иванова, его стихотворения и колоссальная эрудиция, возможно, связаны, а, может быть, вовсе не связаны с тем количеством посетителей, которые читают свои произведения на Башне начала XX века. Известный адрес на Таврической улице в С-Петербурге и характерные полукруглые комнаты – запоминающийся и достойный вклад искусства, поэзии, философии, религии в историю «стыка веков» и русского искусства начала XX века.

Постановки Мейерхольда, случайное посещение «башни» Иваном Буниным, чтения Александром Блоком стихотворения «Незнакомка» — лишь некоторые вехи ее истории. Корней Чуковский описал это событие весьма поэтически: «…В белую петербургскую ночь мы, художники, поэты, артисты, опьяненные стихами и вином— а стихами опьянялись тогда, как вином, — вышли под белесое небо, и Блок, медлительный, внешне спокойный, молодой, загорелый (он всегда загорал уже ранней весной), взобрался на большую железную раму, соединявшую провода телефонов, и по нашей неотступной мольбе уже в третий, в четвертый раз прочитал эту бессмертную балладу своим сдержанным, глухим, монотонным, безвольным, трагическим голосом».

Любовные и творческие эксперименты на Башне – следствия желания дойти до сути слова, ощутить его плоть, соизмерить слово человеческое и слово Божественное, дойти до сути вещей, до общего бессознательного посредством искусства. Это и есть задачи, которые ставят поэты и писатели начала века, приходящие на Башню.

Любовные и творческие эксперименты на Башне – следствия желания дойти до сути слова, ощутить его плоть, соизмерить слово человеческое и слово Божественное, дойти до сути вещей, до общего бессознательного посредством искусства. Это и есть задачи, которые ставят поэты и писатели начала века, приходящие на Башню.

Пожалуй, самым ярким воплощением русского символизма, его теорией становятся следующие положения:

воспоминание,

жизнь до рождения, память об «эмпиреях» (следуя Платону),

идея Восхождения,

идея Нисхождения,

идея Хаоса (то есть, дионисийство).

Идея восхождения – взлет до некого «иного бытия», нисхождение – форма воплощения ощущений и опыта посредством искусства. Хаос же – осознание того, что мир иррационален, и действует не только собственная модель мира, но то, что Гете называет «укреплением личности» («если хочешь укрепить свою личность, уничтожь ее»).

Отсюда возникает и внимание к символу, слову, «темному в своей последней глубине», по словам Вячеслава Иванова, многозначному. Отсюда стихотворение Вячеслава Иванова «Младенчество», суть мистического опыта, идея «палимпсеста», то есть пергамента, на котором написано не одно послание, а сразу несколько. Каждое из новых закрывает предыдущее, стертое.

Мистический опыт сопутствует практикам, происходящим на Башне. Сны, «автоматическое письмо», «коллективное тело» и соборность – важные концепты философии Башни. Объединение Христианства и Язычества, Христа и Диониса – важнейшая идея и снова – плацдарм эксперимента.

Мистическая встреча между Вячеславом Ивановым и Лидией Зиновьевой – Аннибал, ее приятие сложностей «любви втроем» — суть их сложных взаимоотношений. Теплые, ободряющие слова Лидии Зиновьевой – Аннибал в адрес Маргариты Сабашниковой подкупают, в них признание свободы личности, в них воля к познанию мира посредством любви. Маргарита Сабашникова вместе со своим супругом поэтом Максимилианом Волошиным в какой-то момент становится гостьей и жительницей Башни. Ее удивление, влюбленность, расстройство, отчаяние – документальное подтверждение сложных взаимоотношений между Вячеславом Ивановым и его супругой. Известная надпись на венке «Мы две

руки единого

креста» – то явное и неявное отношения мужа Вячеслава Иванова к жене, которые соединят их навеки, позволяя Вячеславу Иванову получать от жены письма посредством «автоматического письма», и жениться на своей приемной дочери Вере Шварсалон.

Образ Лидии Зиновьевой – Аннибал – яркий, необычный, неоднозначный, и даже устрашающий. Неслучайно Зинаида Гиппиус так просто напишет о знаменитых «Тридцати уродах» Зиновьевой – Аннибал: автор – невинна. «Даже моралист не почувствует там никаких «гадостей», не успеет, — так ему станет жалко г-жу Зиновьеву-Аннибал. И зачем ей было все это писать»!

Внезапная гибель Зиновьевой – Аннибал – как будто бы знак свыше о невозможности подобных телесных и душевных экспериментов, о сложности замены божественных правил правилами умственного характера.

О стихотворениях Вячеслава Иванова и сборниках его стихов можно писать памфлеты. Одни названия «Свет тихий», «Кормчие звезды», «Прозрачнотсь» — воссоединение и разъединение галактик, поиск истины, и невозможность ее постижения.

Юноша Мандельштам писал Вячеславу Иванову: «Вы — самый непонятный, самый темный, в обыденном словоупотреблении, поэт нашего времени — именно оттого, что как никто верны своей стихии — сознательно поручив себя ей».

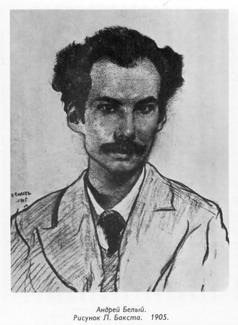

Андрей Белый объясняет Иванова, рисует длинные, сложные схемы: «По Иванову, слово есть символ, метафора; оно вырастает из опыта произнесений, молитв, как цветок из земли; в Воображении возникает оно воспоминанием о событии космической жизни, запечатленном в народе это — символ, взрывающий воспоминания в нас о событии космической жизни, и в нем — зерно мифа».

Как известно, Андрей Белый был способен погрузиться в свое бессознательное, вспомнить себя в очень юном возрасте, когда человек себя обычно не помнит. Это воспоминание и было для культуры серебряного века приближением к вечности, ее постижением.

Богослов Павел Флоренский занимается сходными изысканиями в отношении вечности, поэтому объясняет Вячеслава Иванова очень точно, осознавая его мощь, интеллект и необычность, глобальность: «“Кто такой Вяч. Иванов?” – пишет он. — Писатель? — Нет, писатель — Мережковский, Брюсов и проч., а для В. И. писательство — лишь один из способов выражения себя. Поэт? — И поэт. Вот, Пушкин — поэт, а В. И. — иное. Ученый? — И ученый. Но в основе он что-то совсем иное. Если бы он был в древности — он был бы вроде Пифагора. Если бы он был шарлатаном — он сделался бы Штейнером. Если бы он был святым — он был бы старцем. Я не знаю, кто он».

Очень точное определение, особенно об известнейшем Штейнере, который, кстати, читает лекции в Берлине по розенкрейстерству (рассказывает об ордене «Розы и Креста»). Штейнер не жалует Иванова, не разрешает ему даже посещать свои лекции об оккультизме. В. Иванов много изучает символику розы и креста. В статье «Два лада русской души» (1916) Вяч. Иванов писал: «…“Роза и Крест” : этот иероглиф — узор пламенных роз, страдальчески вырастающих из живой плоти его душевного креста»

Очень точное определение, особенно об известнейшем Штейнере, который, кстати, читает лекции в Берлине по розенкрейстерству (рассказывает об ордене «Розы и Креста»). Штейнер не жалует Иванова, не разрешает ему даже посещать свои лекции об оккультизме. В. Иванов много изучает символику розы и креста. В статье «Два лада русской души» (1916) Вяч. Иванов писал: «…“Роза и Крест” : этот иероглиф — узор пламенных роз, страдальчески вырастающих из живой плоти его душевного креста»

В общем-то эта же символика волнует Александра Блока. В этом сочетании розы и креста — попытка соединения платонического и Христианского в едином символе. Крест в розенкрейцерской теории означает физическое тело человека в его проявленности, роза — становление и расцвет души. Роза и крест – мифологема, свидетельствуют о направленности человеческой жизни к самовозрастанию.

Говоря о слове, В. Иванов обращает внимание на сложность такого символа, как кольцо. Определяет его многозначность. Символ должен обязательно воплотиться (через — печать). А фон это – свет СЛОВА, который, по Иоанну, «и во тьме светит» (являя собой Логос). Благодаря этому фону предметы распознаются. Их положительность, их внутренний свет обязаны тому же «просвечиванию» (отсюда, в литературе, появляются «Просвечивающие предметы» Набокова, выводится идея «проступания смысла», как он проступает в пергаменте из того же стихотворения Иванова «Младенчество»).

Метафора лестницы – «одновременное прохождение внутреннего космоса, то есть устройства самой души.

Интересно определить и расхождение между философией Павла Флоренского и Вячеслава Иванова. Оно, пожалуй, в том, что Павел Флоренский видит в искусстве воплощение высшего порядка и трактует только Святые Дары как высшую форму символики. В эссе «Точка» 1922 года П. Флоренский выстраивает два спектра смыслов символического значения точки: положительный, бытийственный, и небытийственный (от символического значения начала, входа в иной мир). Высшим символом становятся Евхаристические Дары, которые есть пшеница и вино, которые на литургии, по христианскому вероучению, обращаются в Божественное Тело и Кровь. Для Вячеслава Иванова крест – символ, который весьма расширен. Крест для него — начало всякой жизни. Все, что становится, а все живое становится, приобщается к кресту. И приобщается не только добро, но и зло, скорее зло. Поэтому (по словам Бахтина) крест связан с лозой. Этот символ взят Вяч. Ивановым из Евангелия, но там он отступает на задний план, здесь — очень ярок и связывается с праздниками в честь Диониса. Крест с лозой — это символ пьяной жизни, которая распинается.

Кто посещает Башню? Анна Ахматова дебютировала на «Башне» 14 июня 1910 года. По свидетельству современников, «Вячеслав очень сурово прослушал ее стихи, одобрил только одно, об остальных промолчал, одно раскритиковал». Заключение Иванова было равнодушно-ироничным: «Какой густой романтизм…» А Ахматова позже объясняла поведение мэтра его коварством: «Он делал так — уводил к себе, просил читать, вытирал слезы, хвалил, оттуда выводил ко всем — и там ругал. Был предатель».

Федор Соллогуб, тот самый автор «Мелкого беса», в котором так изящно античная красота тела главной героини плохо сочетается со страшным лицом, играл на «Башне» в анаграмматические игры с именами собственными. Он и написал хозяину дома такое стихотворение, что адресат не на шутку перепугался, предполагая, что поэт колдует против него.

Что звенит?

Что манит?

Ширь и высь моя!

В час дремотный перезвон

Чьих-то близких мне имен

Слышу я.

<…>

Вящий? Вещий?

Прославляющий ли вещи?

Вече? иль венец?

Слава? слово или слать?

Как мне знаки разгадать?

Много здесь историй. Много ярких событий. И ревность Сергея Городецкого с его комментарием о Николае Гумилеве Иванову: «Теперь я вижу, что Вы заключили постыдный компромисс с отбросами декадентства, поставившими себе задачи, совершенно противоположные Вашим, посильные им, но недостойные Вас. Задачи эти заключаются в насаждении голого формализма в русском искусстве, прикрывающего внешней якобы красотой пошлость и бездарность». И снова. Бесконечные эксперименты телесного и словесного характера, сломанные судьбы, страдания и болезни, так хорошо отраженные, в частности, в воспоминаниях Маргариты Сабашниковой.

И все же, остается от общей ауры Башни не волшебное даже, не печальное, не интеллектуальное, но по истине душевно-кровавое ощущение, как от розы и креста, как будто бы мыслители, философы приносили себя в жертву творчеству, ощущая его как божественную форму выражения своих мыслей, ощущений, страданий, на фоне исторического процесса.

И самое главное, наверное. Русская идея соборности. Слишком непростая для постижения западным человеком. Духовная общность, объединенная церковью. Идея единения не только на уровне душевном, но на уровне духовном, таком непростом для постижения. Павел Флоренский подчеркивает разделение «душевного и духовного», как выделяет его Православная Церковь. Постижение Бога лежит за гранью человеческих возможностей, и все-таки человеку предоставляется, в той или иной возможной степени, иметь доступ и к этому измерению.

Да. поэзия Вячеслава Иванова отличается поразительной сложностью, но эта сложность – следствие великой цели.

Людская молва и житейская ложь,

Подоблачной стаи моей не тревожь.

Все знаю, в воздушный шалаш восходя,

И взгляд равнодушный по стогнам водя…

Критики пишут, что в поэзии В. Иванова наблюдается движение от «Менады» (спутницы и почитательницы Диониса) к Премудрой Софии. Как это явствует из стихотворения В. Иванова Appollini:

Возноситесь вы гордой головой,

О гимны, в свет, сквозя над мглой багровой

Синеющих долин, как лес лавровый,

Изваянный на тверди огневой!

Почти что путешествие по пути дантовской «Божественной Комедии», которое все же чуть менее соизмеримо с человеческим. Может быть поэтому стихотворение Блока «В густой траве» кажется намного более говорящим и трогающим. Оно падает на сердце как -то проще, даже не позволяя нам задуматься, о чем оно.

Я когда-то была свидетелем того, как это стихотворение читалось на филфаке, в нашем С-Петербургском государственном университете, на лекции. Стихотворение Блока «В густой траве» меня поразило. Прекрасная Дама в этом стихотворении не покидает лирического героя, оставаясь с ним, наперекор блоковской поэтике. Привожу его целиком:

В густой траве пропадешь с головой.

В тихий дом войдешь, не стучась…

Обнимет рукой, оплетет косой

И, статная, скажет: «Здравствуй, князь».

Вот здесь у меня — куст белых роз.

Вот здесь вчера — повилика вилась.

Где был, пропадал? что за весть принес?

Кто любит, не любит, кто гонит нас?»

Как бывало, забудешь, что дни идут,

Как бывало, простишь, кто горд и зол.

И смотришь — тучи вдали встают,

И слушаешь песни далеких сел…

Заплачет сердце по чужой стороне,

Запросится в бой — зовет и манит…

Только скажет: «Прощай. Вернись ко мне» —

И опять за травой колокольчик звенит…

12 июля 1907

В чем секрет этого образного ряда? «Здравствуй князь!», «Прощай. Вернись ко мне», «И опять за травой колокольчик звенит», «забудешь, что дни идут», «простишь, кто горд и зол», «кто любит, не любит», «кто гонит нас». Сочетание общего и личного, прекрасного и каждодневного, объединенного в удивительной гармонии несказанного, так характерного для Блока и русского символизма начала века.

Нина Щербак

Литература:

Башня Вячеслава Иванова и культура серебряного века. С-Петербург: Филологический факультет С-Петербургского государственного университета, 2006

фото автора

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ