Встречи Международной Академии современных искусств. Загородный и городской пейзажи

27.05.2024

Кто бывал хоть раз в творческой мастерской, тот согласится, что это довольно необычное место. Мне довелось побывать у музыкантов, режиссёров, художников – людей разных творческих профессий, и почти всюду я сталкивалась с одним удивительным ощущением: пространство внутри мастерской, казалось, не просто живёт своей жизнью, а находится в постоянном развитии, расширяется в неизведанность, словно выпутываясь, высвобождаясь из границ реальности… Ведь душа и ум требуют иных измерений, иных сфер. Иначе как вместить те метафизические воплощения, когда созидает душа и ум мастера, как охватить то количество художественных образов, идей, постоянно пополняющих стены мастерской и начинающих существовать в пространственно-временном континууме! Как освоить их множащуюся массу, энергию…

При всём различии интерьера и обстановки: книг и сценических макетов – у режиссёров; технических приспособлений и инструментов – у музыкантов; холстов и мольбертов – у художников, у большинства мастерских есть одно общее начало: их стены впитывают в себя тайну – мистерию нескончаемого творческого процесса.

Очертания иных творческих миров преображают пространство. Его токи, волны, излучения, свет и цвет, холод и тепло суть проникновения образов, создаваемых мастером. Переступая порог видимых условных границ, наше естество начинает существовать по новым законам, вдыхает забвение реальности, словно ступая в другое измерение, на другую планету, окружённую своеобразной по составу атмосферой, черпает из новой реальности, насыщается, поглощает, впитывает. …Звуки, запахи, видения, ассоциации, эмоциональные взрывы, омуты и провалы памяти, дебри размышлений, воображаемый путь в бесконечность – всё несётся, закручивается в спираль, отражается в сознании, видится внутренним взором. …И слышится чей-то далёкий голос: «Mais ils ne sont sortis de l’eternite que pour s’y perdre de nouveau». – Но они вышли из вечности, чтобы снова там потеряться. Эта фраза писателя русского зарубежья Гайто Газданова из рассказа «Княжна Мэри» давно выкристаллизовалась для меня в формулу жизни и творчества. Суть этих явлений, их космос отражается в этой формуле просто и ясно, как всё гениальное. В ней проглядывает небытовое начало, философская система, этико-эстетические ракурсы, историческая концепция, гуманистическое проявление как божественная тайна…

И с этой позиции, то есть с точки зрения преображения пространства, творческая мастерская может предстать оазисом Вечности на Земле с её вечным храмом мироздания и книгой вечных вопросов бытия.

Посещение мастерской может обернуться тогда настоящим творческим событием, раскручивающим колесо новых знаний, новых впечатлений. Такое колёсико обогащало меня не раз и вновь закрутилось зимой 2024 года. Поводом послужила встреча в Доме-музее Николая Николаевича Седнина, российского художника, основателя направления Ди-Арт, фотохудожника, писателя, искусствоведа, общественного деятеля, возглавляющего Международную академию современных искусств.

Его уютный загородный особняк – не просто дом, не просто музей, но ещё и мастерская, и большая гостиная для дружественных сборов и торжеств Академии. Дух природы, узы её живой творческой силы, царили в этих стенах, освящая каждый уголок, пробираясь вниз, в светлую подземную выставочную галерею, пронизанную арками и сводами, и забираясь по лестнице наверх, проникая в святая святых, рабочее пространство художника. А в залах первого этажа, где всё было предусмотрено для приёма посетителей и проведения мероприятий, размещалась постоянная экспозиция произведений Почётного деятеля искусств России Н.Н. Седнина, графика и живопись заслуженного мастера, награды и свидетельства внушающего уважение его творческого пути. (Имя художника включено в международный арт-проект «Величайшие художники мира ХVIII-ХХI столетий»).

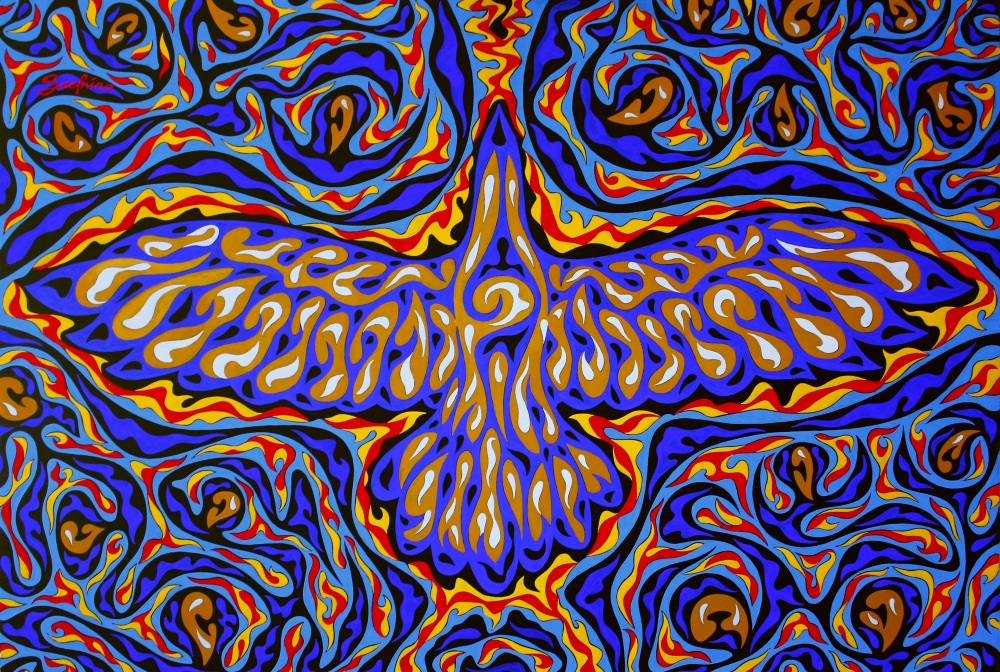

Одной из примечательных работ художника для меня явился золотой феникс на тёмно-синем фоне. Он распространял вокруг себя огненные токи, которые проходили через его тело и оперение. Окружающая его синева вибрировала, обостряя осязание, зрение, слух и другие чувства. Большое изображение производило впечатление герба и символа этого дома. Над всем этим «оазисом искусства» феникс распростёр свои размашистые крылья, утверждая идею творчества, его нетленную, возрождающую суть и связь с природой, с её неиссякаемыми энергетическими источниками.

Примечательно, что животворящее начало природы создавало в этом доме не только ощутимую, но и видимую ауру – высокие деревья, чистое дыхание окружающего леса, и многочисленные живые существа, населяющие дом: ласковые домашние котики и экзотические шиншиллы; забавные хомячки и задумчивая черепаха, и неизменный друг человека – собака, во дворе встречающая гостей отрывистым громким лаем.

В этом подмосковном доме, в этой мастерской, музее, гостиной природа была желанна и по-хозяйски открыта. Её непосредственная близость была трогательна. Но помимо всего, здесь было место и творческой загадке, тайне.

…Казалось, что во всех этих залах и пространствах время течёт по-своему, сообразно архитектуре дома, внутренним ритмам картин, развешанным по стенам, стилистическим особенностям интерьера. В каждый закуток дома вёл свой маршрут, и пересечение этих направлений можно было условно проследить. Их общая точка или связка находилась у края лестницы. Подумалось даже, что неспроста в этом месте стояли старинные напольные часы – как молчаливый страж порталов. Часы стояли, остановилось на них и время, словно отстранилось от образа физической категории реальности, словно подтверждало мысль о нескольких параллельных пространственно-временных поясах, словно бы часы перенесли отсчёт времени вглубь своего механизма и там внутри, про себя, сосредоточившись, следили за ходом мгновений и фиксировали их: внизу, наверху, справа, слева… на лестнице, в галерее, в мастерской… – неслышно тикал механизм.

Замершие стрелки и циферблат выглядели онемевшим поверхностным временным слоем, за которым начинался космос…

Часы тихо и спокойно возвышались, предоставляя возможность их рассмотреть. Всё отчётливее они вырисовывались в символическом свете, как особая достопримечательность дома, как точка отсчёта, подобно нулевому километру или нулевому меридиану. Здесь эта точка была отмечена тёмно-коричневой часовой башенкой деревянного корпуса. Его коснулась кисть мастера, оживив эпизод из исторического прошлого, оставив след красок и превратив давнее воспоминание в художественный образ. И это было ещё одно измерение, хранимое часами, что делало их предметом метафорической игры, в которой не только искусство носит отпечаток времени, но и «время» носит отпечаток искусства.

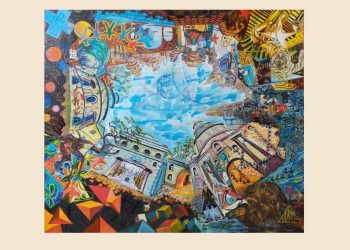

На фото: картина Алексея Глумова с выставки “ЭНЕРГИИ МИРОВ”. Галерея Дома-музея Николая Седнина. Персональная выставка Почётного деятеля искусств России Алексея Глумова (18 февраля – 18 марта, 2024)

Творческое пространство в доме Н.Н. Седнина полнилось своими символами и тайнами, носило в себе свои образы. Как правило, для каждого соучастника-посетителя такое пространство открывается по-своему, ведь творческое восприятие безгранично. И у каждого свои пути, чтобы осмыслить мастерскую художника, постигнуть язык искусства.

Бесспорно одно, в тот зимний день, когда состоялась загородная встреча в доме художника Николая Николаевича Седнина, творческая атмосфера в сочетании с дружеским общением составили удивительный альянс впечатлений.

Они возобновились с новой силой в студии-мастерской Международной академии современных искусств на Чистых Прудах, где 28 апреля 2024 года состоялся прекрасный вечер, посвящённый открытию выставки “BAKINART.COM”. Персональную выставку Почётного деятеля искусств России, художника Сергея Бакина, рассчитанную продлиться с 28 апреля по 28 мая 2024 года, представляли Международная академия Современных искусств (МАСИ) и Профессиональный союз художников России (ПСХР).

Первое, что хочется сказать об этой выставке, что она уникальна. Уникальна сама экспозиция, уникально и место её расположения: Бобров переулок, дом 2, этаж 3, квартира 4. Ряд простых чисел был чрезвычайно прост для запоминания, как в детской считалочке. Небольшой отрезок пути от метро извивался змеёй между фасадами домов на узкой улочке. Это было лицо старой Москвы, а значит, – Москвы, хранившей множество воспоминаний…

Об этом хорошо сказано у Лермонтова: «…Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке… нет! у неё есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый её камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись, для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для учёного, патриота и поэта!..»

И каждый камень действительно говорил, но современные ритмы города заглушали тихие речи. Чтобы их услышать, необходимо было приблизиться, прикоснуться, почувствовать, оставить позади попадающийся и мешающий современный декор, чужеродные иностранные надписи. Будто специально, на домах отсутствовала нумерация, словно дорога уводила в прошлое, перекидывая мостик из одного времени в другое. Незаметно асфальт сменился брусчаткой. Власть камней, несущих начертания «времени и рока», становилась ощутимее. Их голос звучал отовсюду. Камни лежали под ногами, составляли стены и фасады. И вот дорога привела к дому Лансере.

Стоя у этого восьмиэтажного серого здания с рядом высоких, вытянутых вверх окон, с широкими подъездами внушительной высоты, заключёнными в сводчатые арки, доходящими до уровня второго этажа, несомненно, было что вспомнить и из истории России, и Москвы, и из истории самого дома. Начав свою судьбу ещё в дореволюционном 1915-м году и возводимый как доходный дом Феттер и Гинкель, он олицетворял старый уклад жизни, мир роскоши и красоты. Октябрьская революция остановила его строительство на пятом этаже из запланированных шести. Строительство возобновилось в 1924–1933 годах. И если по первоначальному проекту оно велось в стиле готического модерна, то продолжилось оно по новому, более экономичному проекту – семиэтажного здания без декоративных украшений (в стиле конструктивизма). Его недостроенный корпус во дворе снесли, а спустя три года дом довершили восьмым этажом. Однако разные проекты обусловили соседство под одной крышей разных архитектурных стилей. Но это не всё. Изменилось и назначение дома, и даже его название. Теперь в его помещениях располагались жилые квартиры, в большинстве своём – коммунальные, и организации, что соответствовало новому образу жизни. А сам дом стал именоваться домом Лансере – в честь Евгения Евгеньевича Лансере – русского и советского художника, академика живописи (академика Императорской Академии художеств, члена объединения «Мир искусства» с 1899 года; народного художника РСФСР и др.). В жизни на его счету множество творческих проектов. В 1934 году Евгений Евгеньевич Лансере переехал в Москву и поселился в перестроенном доходном доме Феттер и Гинкель – Бобров переулок, 2 (Милютинский переулок, 20/2, стр. 1), и проживал там в одной из квартир до конца жизни, до 1946 года.

Ныне это здание является объектом культурного наследия. В нём устраивают выставки, в части квартир действуют мастерские художников. А также продолжают жить люди.

Выставка петербуржца Сергея Бакина, живописца, графика, модельера, проходила в одной из таких квартир-мастерских. Туда и лежал дальнейший путь. За дверями подъезда открывался просторный вестибюль. Наверх вела широкая лестница. Она словно продолжала широкие входные двери, начиная постепенно чуть сужаться и плавно закручиваться на подъёме. Чувствовался стиль модерн. Его экзотичность, приятная изогнутость и асимметрия. Вход в квартиру оказался так же необычен, как и вход в подъезд. И здесь были широкие двери, обрамлённые сводчатой аркой, только в уменьшенном виде. Эта арка напоминала вход в храм и символически давала понять, что мы входим в «храм искусств». По сути это было верно. По ту сторону ждала художественная экспозиция. Переступив порог, можно было удивиться ещё больше, вошедший оказывался в прихожей, выкрашенной в чёрный цвет. В театральной практике такое пространство называется чёрный кабинет и служит основой для сценического творчества. Чёрный цвет обусловливает нейтральную среду, куда можно вписать любое драматическое действие, с его атмосферой, образным решением и т.д. Чёрный фон, его поглощающая глубина, бездонная перспектива способствуют созданию театральной условности, где во тьме легче спрятать всё лишнее и на цветовом контрасте подчёркнуть всё необходимое.

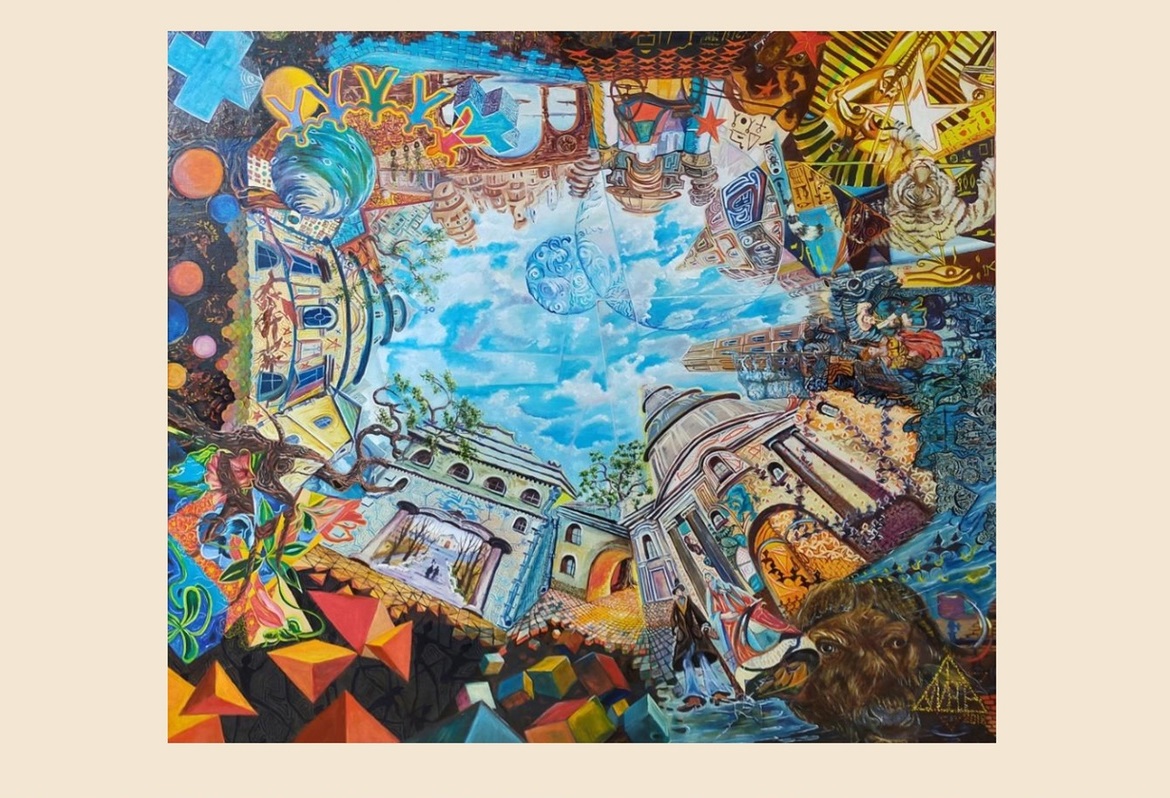

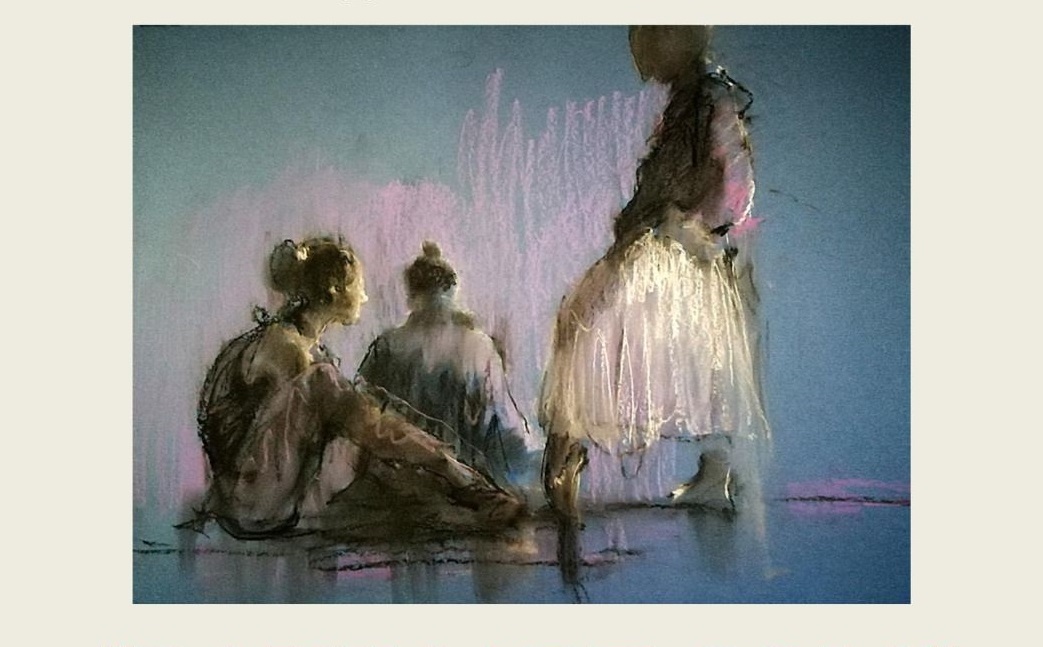

На фото: картина Сергея Бакина с выставки “BAKINART.COM”. Студия-мастерская МАСИ на Чистых Прудах. Персональная выставка Почётного деятеля искусств России и Европы, Почётного деятеля мирового искусства Сергея Бакина (28 апреля – 28 мая, 2024)

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ