Новое

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- Трансформация традиции «лишнего человека» в романе «Главный романс олигарха» В.А. Иванова-Таганского

- Елена Сомова. «Обратная сторона терпения». Эссе

- Нина Щербак. «Лихорадочно и спокойно». Рассказ

- Саша Чёрный. Страшный мир

- Елена Сомова. «Траектория крохотного взлета». Рассказ

«Лирической дерзость» поэта «серебряного века»

06.05.2025

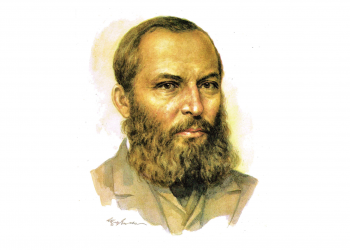

С поэтом Афанасием Афанасьевичем Фетом (1820–1892) обычно мы знакомимся в детстве, и с этих пор имя его для нас неразрывно связано с красотой русской природы, традиционным русским миром, чистотой души русского человека, наполненной любовными страданиями или радостями. Заучивая в школьные годы стихотворения Фета, мы учились произносить выразительно его строки: «Ласточки пропали,/ А вчера зарей/ Все грачи летали/ Да как сеть мелькали/ Вон над той горой». В чудесных и немножко грустных строках мы распознаем нежную любовь поэта к Родине. В следующем учебном году происходит знакомство учеников с другими стихотворениями Фета, и так из года в год расширяется их представление о творчестве поэта. Афанасий Афанасьевич прочно укрепился в учебниках литературы, и я уверена, что навсегда.

Многие критики считали его продолжателем традиций В.К. Тредиаковского. Возможно, стихотворения Фета «Даль», «Осень» созвучны с манерой сочинений Василия Кирилловича, но у поэта наблюдалась своя характерная поэтическая черта. Вот что думал о Фете Лев Толстой: «Откуда у этого добродушного, толстого офицера… такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?» Лирик и дерзость вроде бы понятия несовместимые, но жизнь Афанасию Афанасьевичу приготовила свое направление в стихосложении. Он вынужден был стать дерзким, защищая свои интересы, ему требовалась постоянная поддержка, он не был ею обделен – все это отражено в его творчестве, хотя внутренний мир его с детства, наполненный материнской любовью и красотой русской природы, был, несомненно, настроен на нежную лирическую волну без присутствия дерзости.

Евгений Винокуров по-своему расшифровал «лирическую дерзость» поэта:

«Нельзя точнее, на мой взгляд, определить основное качество фетовской поэзии. Через все творчество Фета, – то затихая, то громче звуча, – проходит одна отчаянная, рыдающая нота, одна звонкая трагическая доминанта, – и тот, кто не чувствует этой струны, тот не чувствует Фета, ибо все остальные мотивы находятся как бы на периферии его творчества и подключены как сеть к этой основной линии высокого напряжения. Мне представляется Фет не идилликом, как принято его считать, не певцом безмятежных сельских радостей, а поэтом напряженным, динамичным «дерзким»».

Дерзкий лирик, мысли которого были в постоянном движении, конечно, отражал собственные жизненные понятия и любовные чувства в поэтических строках. Недаром Блок любил цитировать Фета: «Любить есть действие, – не состоянье». А Лев Аннинский всегда подчеркивал, что «Блок ставил Фета на первое место среди своих предтеч».

Однако принято считать, что поэзия совсем не автобиографичная, да и как ни крути, Фет, конечно же, скрывал за строками часть своих личных переживаний, зашифровывал, прикрывал свои чувства красочными художественными приемами, стилем. Но сегодня, а это очевидно, мы научились распознавать его переживания, зная историю его нелегкой жизни. Его чувства все-таки просачиваются, как капли дождя, капли слез и даже крови, сквозь его строки: природа плакала дождем вместе с ним, а он рыдал из-за личной семейной трагедии и первой несостоявшейся любви на всю жизнь. В кровь превращались его слезы по Марии Лазич и от искренней любви к Родине: «Поэт! ты хочешь знать, за что такой любовью/ Мы любим родину с тобой!/ Зачем в разлуке с ней, наперекор злословью,/ Готово сердце в нас истечь до капли кровью/ По красоте ее родной?». Как же по-настоящему русские поэты любили Россию! И ведь это не праздные строчки, наперекор другому стихотворцу, мол, а я напишу лучше. Нет! Это искренние чувства. И мы это понимаем сегодня.

«Обычно стихи А. Фета – это монолог, в котором всегда напор восторга или трагедия, – считал Евгений Винокуров. – …Его поэзия – это не всегда преодоление на минуту земного притяжения, это когда взлет, рывок, попытка подняться и заглянуть куда-то». Фет спасался поэзией от ударов жизни – это понятно. А когда поэзия не помогала? Думаю, он защитил себя на какое-то время военной службой. А когда служба переставала помогать ему? Я думаю, что тогда он нашел для себя исцеление в деревенской жизни и труде. И был бесконечно счастлив, заметьте! Зачем же он тогда возвращался постоянно к поэзии? А возвращался к творчеству он потому, что иначе не мог, ведь он был рожден гением, гением-стихотворцем. И как хорошо, что все его испытания в жизни не заглушили в нем тягу к стихосложению! А ведь могло произойти иначе.

Спасали его от происков судьбы, исцеляли часто близкие и друзья. Они вносили в его творчество иную окраску, другую структуру, свои собственные чувства, которые для него были важны, как ароматы цветений деревьев, растений в природе. Первой защитой, естественно, стала для него мать – Шарлотта Фёт. Афанасий Неофитович Шеншин познакомился с ней в Дармштадте, где лечился. Ради него она (22-х лет) бросила отца (оберкригскомиссара Беккера), мужа (асессора Фёта), годовалую дочь Каролину, чтобы в защитной оболочке, в своем чреве, унести в Россию гения, отцом которого станет на 14 лет отставной ротмистр Шеншин. Как все сложно! Но так и было.

Род Шеншиных был известен с XV века в России: фамильный герб, три сотни персон в родословной… Гений-стихотворец появился в их роду в 1820. А дальше была полная неразбериха! Шеншин и Фёт (родители) были обвенчаны православно, но не сразу. Однако это не спасло Афанасия, он по роду матери остался лютеранцем, по прежним законам – сыном гессенского асессора. И в 14 лет потерял все: русский дворянский титул и наследование. Трагедия!

Защитил ли его Афанасий Шеншин от этой трагедии? Увы! Он не считал его своим сыном. Но, чтобы четырнадцатилетний Шеншин-младший был принят на обучение в пансион в Верро, Шеншин-старший прибег к помощи: рекомендацию к профессору Моеру передал сам В. А. Жуковский. Этим своим действием он, разумеется, защитил будущего поэта. Получается, что без Жуковского была бы невозможна поэтическая дорога Фета? Возможно… И, может быть, другими стали творческие пути Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Григорьева, Полонского. Они тоже находились под «крылом» Жуковского, под его защитой. Долг, честь, служба обязывали его что-либо предпринимать. Он успел сделать многое для многих. И, если б не содействие Жуковского, все бы могло сложиться в судьбе Фета по-другому.

Учиться Афанасию было несложно, с детства он разговаривал на двух языках: русском и немецком. Но случилась еще одна беда: письма из России к нему стали приходить в Верро не на имя господина Шеншина, как раньше, а на имя господина Фёта. Он не мог привыкнуть к этой фамилии. Над ним насмехались, выставляя его положение напоказ. И защитная оболочка, созданная матерью, хранившая его 14 лет, была разорвана с треском, Афанасию приходилось теперь защищаться самостоятельно, но ему везло и с защитой хороших людей.

В 1838 году А.А. Фет сблизился с И.И. Введенским, нигилистом, когда готовился к поступлению в университет и жил в пансионе. Считается, что именно Введенский направил Фета к литературному подвигу, обусловил его путь в поэзию, подтолкнул его. Продвинул к литературной дороге Афанасия также профессор М.П. Погодин, ему Фет как-то доверил свои стихи. И Погодин сказал ему:

«Я вашу тетрадку, почтеннейший, передам Гоголю; он в этом случае лучший судья»…

Это был 1839 год. Гоголь жил, оказывается, в этом же пансионе, просто никто не знал об этом. Незримый Н.В. Гоголь, как и незримый Жуковский, поддержал Фета конкретным высказыванием о нем и его творчестве: «Это несомненное дарование». Тетрадь Фета была зачитана студентами. И Афанасий забросил занятия, занялся стихотворчеством. А еще убрал из фамилии противную букву ё (Фёт – Фет).

Он быстро стал известным: в 1840 году вышел его первый сборник «Лирический пантеон», о котором положительно отозвался В.Г. Белинский (1843). Белинский практически публично дал Фету дорогу на литературную арену: «Из живущих в Москве поэтов всех даровитее г-н Фет». Виссарион Григорьевич был в то время одним из известных критиков, которого побаивались и к которому прислушивались. Но Фет продолжал не только сочинять стихотворения, а драться за свое шеншинское дворянство и наследство, и здесь ему без дерзости было не обойтись. Творчество и борьба у него каким-то невероятным образом уживались вместе, хотя борьба вышла тогда на первое место: «Я не ропщу на трудный путь земной,/ Я буйного не слушаю невежды:/ Моим ушам понятен звук иной,/ И сердцу голос слышится надежды».

Жил он в доме Григорьевых, дружил с другом по университету Аполлоном, который тоже ободрял и поддерживал его во всем. Образ молодого Фета можно найти в рассказах А.А. Григорьева: «Офелия», «Человек будущего», «Мое знакомство с Виталиным», «Листки из рукописи скитающегося софиста». Фет создал образ Григорьева в рассказе «Кактус», поэме «Студент», воспоминаниях «Ранние годы моей жизни» – вот такие они оставили нам о себе теплые и защитные литературные объятья, яркий след друг о друге. Поэты и писатели, без сомнения, оказывали, да и оказывают сегодня друг на друга влияние. Некоторые критики были склонны считать, что на творчество Фета, например, оказала влияние поэзия Бенедиктова. В то время Бенедиктова многие считали поэтом мысли. Допустим. А сам Фет оказал сильное влияние на Блока, как мы знаем. И это невидимое соприкосновение с внутренним миром другого творческого человека не только оказывало благотворное воздействие на мироощущение каждого из них, но и давало существенную, как бы виртуальную, поддержку им в трудные периоды жизни.

В 1844 году Афанасий Фет окончил университет. Поэзия его набирает обороты, появляются новые темы, чувствования, меняется внутренняя их философия: «Как мошки зарею/ Крылатые звуки толпятся;/ С любимой мечтою/ Не хочется сердцу расстаться./ Но цвет вдохновенья/ Печален средь буднишних терний;/ Былое стремленье/ Далеко, как отблеск вечерний». После смерти матери Шеншин-старший перестал помогать Афанасию, и весной 1845 года Фет поступил на военную службу, он желал получить офицерский чин, дававший право на дворянство. Однако Николай I выпустил манифест (1845), по которому потомственное дворянство давал только чин майора. Это обстоятельство затруднило желания и действия Фета.

Служить начал Афанасий в Херсонской области, где познакомился с Марией Лазич, дочерью отставного генерала. Девушка хорошо знала его поэзию и была влюблена безумно в Фета. У Афанасия возникли ответные чувства: «Тебе в молчании я простираю руку/ И детских укоризн в грядущем не страшусь,/ Ты втайне поняла души смешную муку,/ Усталых прихотей ты разгадала скуку;/ Мы вместе – и судьбе я молча предаюсь». Но средств у него для содержания семьи тогда не было. И Мария была не из богатой среды. Через полтора года они расстались. Мария Лазич, к сожалению, погибла, сгорела, ее платье вспыхнуло от непотушенной спички. Странная смерть, больше похожа на самоубийство – так думали многие. А ведь Фет полтора года купался в ее светлой любви, которая охраняла его от бед и невзгод. Мария создавала ему защиту, себя не уберегла. И кто знает, сколько стихотворений он посвятил ей? Об этом знал только он, видя ее светлый образ перед собой, он сочинял о Марии, и его любовь к ней не угасла с годами.

Известно, что на службе Фет почти не занимался стихотворчеством и не публиковался, он только к середине 50-х годов вернулся к своей поэзии. Служа в гвардии, он часто бывал в Петербурге. Его окружением становятся Н.А. Некрасов, И.И. Панаев, И.С. Тургенев, А.В. Дружинин, П.В. Анненков. Они тоже поддерживали его творчество. В 1856 году у поэта вышел сборник стихов «Вечера и ночи», сборник хорошо известен был в литературных кругах. О нем положительно отозвался Некрасов, который был издателем, да и редактором фактически журнала «Современник» (1847–1866). Некрасов публиковал стихи Фета, и даже было такое, когда он очень ревностно следил за тем, чтобы его поэзия не появлялась в других источниках.

В это время Александр II еще более усложнил задачу Фета, потому что для получения дворянства требовался уже чин полковника (1856). Случился тяжелейший период в жизни поэта: оберегающая его защитная оболочка, созданная близкими и друзьями, истончилась стремительно – дослужиться до полковника ему было нереально. После годичного отпуска он вышел в отставку (1858). А перед выходом в отставку женился на Марии Петровне Боткиной, сестре критика В.П. Боткина и дочери крупного чаеторговца, получив хорошее приданое невесты. А что с литературой? Сочинял, конечно, также строчил статьи. Фет занимал консервативную общественную позицию, в журнальных статьях сообщал о расстройстве порядка в России после отмены крепостного права.

В это время в литературе на первое место выдвинулась проза. Шла обостренная борьба среди писателей, свои позиции сильно укрепили Чернышевский и Добролюбов. В 1860 произошел раскол среди литераторов. Из редакции «Современника» ушли Тургенев, Толстой, Григорович, Фет, Майков. В журнал пришли Салтыков-Щедрин, Помяловский, Курочкин, Михайлов. В течение нескольких десятков лет (1840–1880), не торопясь, рождался русский роман. Это происходящее явление в России было замечено и мировой культурой. А торжество поэзии оказалось недолгим, это правда. Уже с середины 1860-х годов Тютчев, Фет, Майков, Полонский, А. Григорьев, А. К. Толстой, Случевский, В. Соловьев, Огарев, Некрасов и другие прокладывали самостоятельно каждый свою дорогу к читателю. Их творчеству пробиться через собрания сочинений Л.Н. Толстого, Достоевского, Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Писемского, Лескова было непросто.

Слава Фета затихала постепенно. Он не сразу останется в стороне, хотя его поэзия, мы знаем сегодня, совершенна, и в ней – своя авторская философия жизни: «Не жаль мне детских игр, не жаль мне тихих снов,/ Тобой так сладостно и больно возмущенных/ В те дни, как постигал я первую любовь/ По бунту чувств неугомонных». Но среди литераторов, напомню, шла всегда борьба. О чем они спорили? О «чистом» искусстве. Продолжали решать «крестьянский» вопрос. Представителями «чистого» искусства стали А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, А.Н. Майков. О деревенских жителях, наделенных умом, хитростью, смекалкой, писали Д.В. Григорович, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой. У них появлялись яркие образы крестьян, которые были объединены любовью к своему дому, деревне, Родине. Отмена крепостного права (1861), естественно, стала важнейшим событием для России. Однако у Фета был свой взгляд на это историческое явление. Он высказывался прямо, чем раздражал, конечно, своих противников, но ведь кое в чем он оказался прав: многие крестьяне пребывали в полной растерянности, они не знали, как жить им дальше. Так «лирическая дерзость» Фета дополнилась еще одной дерзостью.

Наверное, из-за этого противостояния Афанасия Афанасьевича его поэзией критики (Добролюбов, Чернышевский, Салтыков-Щедрин) не восторгались и подчеркивали, что творения Фета не отвечают современным запросам русской литературы. А еще они указывали на отсутствие глаголов в поэзии Фета. В тот период часто на его творчество в печати появлялись пародии (Добролюбова, Вормса, Минаева). Николай Вормс сочинил, например, такую пародию: «Звуки музыки и трели/ Трели соловья, /И под липами густыми/ И она и я./ И она, и я, и трели,/ Небо и луна,/ Трели, я, она и небо,/ Небо и она». Так и сам Фет не отставал от своих обидчиков, и он критиковал своих современников, в письме Полонскому вот о чем сообщал: «Никто более меня не ценит милейшего, образованнейшего и широкописного Ал. Толстого, – но ведь он, тем не менее, какой-то прямолинейный поэт. В нем нет того безумства и чепухи, без которой я поэзии не признаю. Пусть он хоть в целом дворце обтянет все кресла и табуреты венецианским бархатом с золотой бахромой, я все-таки назову его первоклассным обойщиком, а не поэтом. Поэт есть сумасшедший и никуда негодный человек, лепечущий божественный вздор».

В 1860 году Афанасий Фет купил землю в Мценском уезде Орловской губернии, ему было 40 лет. Всего 40! Занимался хозяйством в хуторе Степановка, где простирались 200 десятин его земли. Он вернулся в тот уезд, в котором родился, отдыхал здесь душой и сердцем. И с 1860 по 1877 год не написал ни одного стихотворения. Он чувствовал защиту этих мест, они вновь его оберегали и наполняли силой, окружали его теплом и изменяли смысл его жизни. Получается, для человека важно не только окружение друзей, единомышленников, но и окружение первозданной природы. Однако переписка с друзьями – Н.Н. Страховым, В.П. Боткиным, Я.П. Полонским – приносила ему настоящее наслаждение. Переписывался он также с Толстым и его женой Софьей, они тоже поддерживал Фета. Однако к дворянству по-прежнему Афанасий Афанасьевич не имел принадлежности. Лишь через 40 лет, в 1873 году, вышел указ «о присоединении отставного гвардии штабс-ротмистра Аф. Аф. Фета к роду отца его Шеншина со всеми правами, званию и роду принадлежащими». Он по поводу этого признавался Толстому:

«…Я несказанно доволен моим внесением в родословную книгу по отношению к кому бы вы думали? К Вам».

И он избавился окончательно от ненавистной ему фамилии Фёт.

В 1876 году Афанасий Фет продал Степановку и купил имение Воробьевка в Курской губернии. И прожил свои последние 15 лет в этом имении (в Москве он проводил только зимние месяцы). И вдруг в Воробьевке его вновь настигло творчество, которому он отдавался сполна чистой и теперь уж точно абсолютно свободной душой, его не тяготила больше семейная трагедия, которая, я уверена в этом, способствовала возникновению и развитию его «лирической дерзости».

Критик Страхов с Толстым первыми навестили Фета в Воробьевке в конце июня 1877 года. Разговоры шли о литературе, музыке, философии, Фет увлекся философией Шопенгауэра. Льву Николаевичу нравилась его увлечение, а еще его искренность, ведь Фет не притворялся и не лицемерил. Афанасий Афанасьевич любил посещать Ясную Поляну, соскучившись, стремился навестить друга. Второй раз Толстой приезжал в Воробьевку 12 июля 1879 года. Писатель знал наизусть многие стихотворения Фета. В наступившей полосе тихого благополучия Фет в сборниках «Вечерние огни» (1883, 1885, 1886, 1887) объединил давние и новые свои стихи. В них о Марии Лазич, конечно, очень много строк. И его печальное стихотворение «Ты отстрадала, я еще страдаю» (1978) было тоже включено.

В 1888 году Фет, в связи с «пятидесятилетием своей музы», добился придворного звания – камергер. В августе 1891 года неожиданным гостем в Воробьевке стал Петр Ильич Чайковский, он после поездки в Америку приезжал в деревню Уколово к брату Николаю Ильичу и заглянул в Воробьевку. Чайковский считал Фета совершеннейшим поэтом, который напоминал ему во многом Бетховена. Он никогда не сравнивал Фета с другими известными русскими поэтами. Поэзия Афанасия Афанасьевича стала для него частью собственного мира, понятной и легко воспринимаемой. Она стала для Петра Ильича музыкой!

Да… Окружение Фета было обширнейшим, даже когда он жил не в Москве, но мне захотелось выделить из его окружения тех людей, которые оказывали ему поддержку и по-настоящему ценили его творчество. А также мне хотелось напомнить, что творческая жизнь была у Фета не сахарная, а полная переживаний, подвержена критике и нелюбви завистников. Сергей Залыгин написал об этом: «Не так уж много в русской литературе поэтов признанных, но и беспощадно порицаемых, даже презираемых. Фет – такая фигура». Фет, которого так яростно испытывали судьба и творчество, вошел в русскую литературу и закрепился в ней навсегда.

Сегодня на стихи Фета написано более 200 романсов («Шепот, робкое дыханье», «На заре ты ее не буди»…). В них звучат слова о любви, женском счастье, страданиях, а музыка композиторов перекликается с мотивами русских народных песен, цыганских романсов. И давайте все-таки вспомним литературную историю и то, что «серебряным веком» прежде называли не начало ХХ в., как сейчас обычно принято считать, а поздних романтиков пушкинской школы во главе с Фетом и А. Майковым.

Поэт «серебряного века» А.А. Фет умер в ноябре 1892 года, и прах его покоится недалеко от Воробьевки в селе Клейменово. Его творчество с нами, и сегодня порицания его современников нисколько нас не смущают.

Надежда Лысанова

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ