Новое

Реформатор

05.08.2025

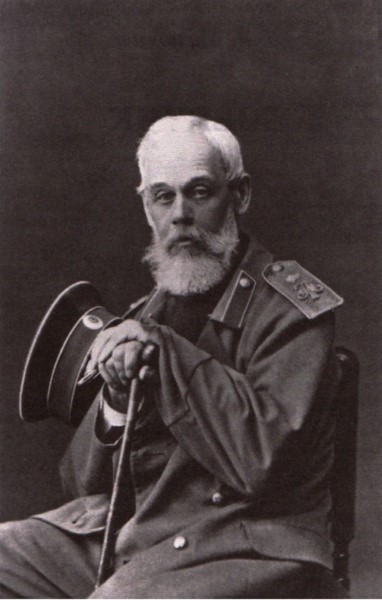

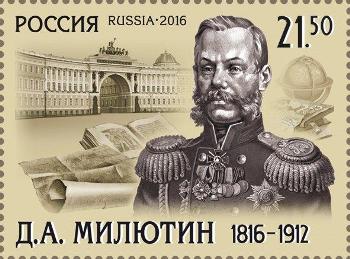

В июле исполняется двести девять лет, со дня рождения последнего русского фельдмаршала Дмитрия Алексеевича Милютина.

***

Он жил, даже по нынешним очень долго, целых девяносто шесть лет! Он родился при царствовании Александре Первого, а умер при Николае Втором, лишь пять лет недотянув до Революции.

Не знаю у кого как, но в нашей семье двигатель прогресса — моя супруга. То и дело, «взнуздает своего конька» и ворчит:

— Хранить на полках потрёпанные книги, изданные в уже несуществующем государстве, — это моветон! Давным-давно всё ценное, и не очень, оцифровано и на облаках хранится!

***

Со вздохом извлекаю из второго ряда книжной полки, видавший виды ВУЗовский учебник истории.

Чего греха таить — любил я этот предмет, за все годы в учёбы школе, да и в институте, ни разу даже четвёрки не получил.

С грустью откладываю влажную тряпку в сторону и листаю пожелтевшие страницы.

О ком только не писали его авторы.

Надо же! Мельком, внизу, в сноске, упомянули даже сестру милосердия при отряде генерала Скобелева, Елизавету Шаховскую. Помнится, она принимала активное участие в строительстве сиротских приютов, школ и больниц.

Стоп! — в висках стучит назойливая мысль, — она же Дмитриевна!

Дочь того самого, о котором, если не в этом, то в других советских учебниках не более пары слов, с трудом отыскать можно!

А всё потому, что её отец, — «царский сатрап» и последний фельдмаршал Российской империи!

И зря! Ведь именно ему мы должны быть благодарны, за введение в стране всеобщей воинской обязанности. До сих пор этот закон существует и на его основе работают все наши военкоматы!

Да к тому же дедушка Дмитрия Милютина, был «самым настоящим пролетарием», во времена правления Елизаветы служил в Зимнем дворце… истопником!

Носился по его залам и, не давая остыть многочисленным печам, подкладывал дровишки, чтобы «особы царских кровей и их гости не изволили зябнуть»!

Температуру в дворцовых покоях поддерживал нужную и нареканий не имел, так как смог дослужился до титула — дворянина!

***

Есть в Белокаменной Милютинский переулок, названный в честь истопника Алексея Милютина. Именно здесь, высочайшим указом, получил землицу, в награду за свой честный труд, на ниве обогрева.

По всей видимости, кое-какие деньжата у него водились, вот он и построил там позументную фабрику. Стал делать ленты да тесьму для одежды вельмож.

Отец будущего фельдмаршала, унаследовал фабрику и имение, обременённые долгами, с которыми, безуспешно пытался расплатиться до конца жизни.

Ну не везло ему в бизнесе, зато повезло в… любви.

Однажды, простой титулярный советник, влюбился в Елизавету, младшую (и единственную) сестру члена Государственного совета, министра государственных имуществ, — Павла Дмитриевича Киселёва.

И случилось чудо — брат свадьбе сестры с каким-то безродным «дворянишкой» препятствовать не стал.

Но на свадьбе прилюдно заявил:

— На мою протекцию вашим будущим детям — моим племянникам не рассчитывайте! Когда вырастут пусть в жизни, всего добиваются сами.

(Судьба распорядилась иначе, их сын, достигший в карьере невероятных высот, много лет спустя, выхлопотал для своего престарелого дядюшки, тёплое местечко — русского посла в Париже!)

1829 год

По окончанию гимназии сына — Дмитрия родители решили отправить продолжать учёбу в Московский университетский благородный пансион — элитное учебное заведение, по своему статусу не уступавшее знаменитому Царскосельскому лицею.

Обучение стоило дорого, но плату (так уж и быть) внёс «добрый» дядюшка Киселёв.

Там пятнадцатилетний юноша написал свои первые научные работы:

«Опыт литературного словаря», «Синхронические таблицы по истории», а его «Руководство к съёмке планов с применением математики», было опубликовано в двух уважаемых журналах.

Три года спустя

По окончании университетского пансиона Милютин — младший, получив право на чин десятого класса в Табели о рангах и был удостоен серебряной медали «За успехи в учёбе».

На семейном совете никак не могли прийти к единому мнению, что дальше? Какую карьеру делать дальше? По гражданской линии или по военной?

Статский фрак или военный мундир, станет его повседневной одеждой.

И стона последнее слово оказалось за всемогущим дядюшкой:

— Отправляйся в столицу. Пойдёшь служить унтер-офицером в Первую гвардейскую артиллерийскую бригаду. А там, как бог даст. Может быть, как и я, до генеральского чина дослужишься!

В течение полгода он от фейерверкера (простого артиллериста) дослужился до чина прапорщика.

Однако ежедневные строевые упражнения на плацу, под «зорким оком» одного, а то и сразу нескольких великих князей изнуряла, и девятнадцатилетний юноша стал задумываться о смене профессии. Наверное, так бы и случилось, но тридцать пятом году ему удалось сдать экзамены и стать студентом Императорской военную академию. (Кстати, несмотря ни на что, она существует и поныне!«Академия Генштаба». В Москве на Юго-Западной.

Только сейчас в ней проходит обучение, высший Третий уровень — генералитет, полковники или генералы, а во времена Николая Первого, в неё принимали и младших офицеров, имеющих склонность к штабной работе.)

Там готовили офицеров для службы при различных штабах, а также военных преподавателей.

***

Дмитрий и здесь учится хорошо. Переводил на русский язык учебники не только по военному делу, но и по математике.

Из дневника Милютина тех лет:

«Наши офицеры образуются как попугаи; до производства их, они содержатся в клетке и беспрестанно толкуют им: «попка, – налево кругом!» и попка повторяет налево кругом!» – «попка, – на-кра-ул!» – и попка повторяет… Когда попка достигнет того, что твёрдо звучит все эти слова и прилюдно будет уметь держаться на одной лапке… ему, наконец, надевают эполеты, открывают клетку, и он вылетает из неё с великой радостью, с ненавистью к своей клетке и прежним своим наставникам!»

***

На выпускных экзаменах он набрал 552 балла из 560 возможных! Получил очередную серебряную медаль, произведён в поручики и определён в Гвардейский Генеральный штаб!

Однако жалованья, для достойного проживания в столице, молодому офицеру явно недостаточно,(приходилось подрабатывать переводами и статьями в различных изданиях. Платили сущие гроши) да и с «золотой молодёжью» у него отношения никак не складывались. Ну не интересовались они тем, что волновало Дмитрия.

1839 год

Милютин подаёт рапорт об откомандировании его в действующую армию, на Кавказ.

***

Службу он проходил в Отдельном Кавказском корпусе. Разработал, для борьбы с противником, тактику нескольких успешных операций.

***

На Кавказе воевал шесть лет, за которые успел дослужиться до подполковника, был награждён несколькими орденами. И тяжело ранен.

(Пуля раздробила его плечо и повредила кость).

***

Князь Борятинский, будучи в Санкт-петербурге, порекомендовал офицера Милютина военному министру.

Вскорости Дмитрия (ему ещё не было и тридцати лет!) помощником министра и по совместительству — преподавателем военной академии!

(добавил в курс обучения — военную статистику!)

В свободное время писал свой главный научно-исторический труд — «История войны России с Францией в царствование императора Павла Первого»,(целых пять томов!). Позже за это сочинение, он был награждён, престижной Демидовской премией (с солидным денежным обеспечением. Точно такую премию позже получил и Дмитрий Иванович Менделеев) и стал членом-корреспондентом Академии наук.

***

«Сие издание принадлежит к числу тех книг, которые необходимы каждому образованному русскому»

Историк Т. Н. Грановский

***

Со своей будущей супругой Дмитрий познакомился случайно, на вершине Везувия!

***

Близ Неаполя проживала госпожа Понсе, вдова генерал-лейтенанта, бывшего начальника штаба в корпусе графа Воронцова.

Даму сопровождала её юная дочь, которая, при первой же встречи с Милютиным произвела на него…

Из дневника Милютина:

«… небывалое ещё в моей жизни впечатление!

Я в первый раз встретил ту, которая впоследствии сделалась подругой моей жизни».

***

Наталья Михайловна не задумываясь дала своё согласие на брак.

В своё свадебное путешествие новобрачных молодые поехали в… Ставрополь. Через год у четы Милютиных родилась дочь, — Елизавета, названная так в честь покойной матери графа.

(Дмитрий Алексеевич прожил со своей ненаглядной шестьдесят девять лет (!) и пережил её всего лишь на два дня!)

1856 год

Генерал-майор Милютин снова со своим другом Барятинским. Назначен его начальником штаба.

Из его докладной записки того времени:

«Мы должны всеми силами стараться согласовать наше владычество с интересами самих горцев, как материальными, так и нравственными. Горцы должны быть убеждены, Россия так могущественна, что не имеет никаких притязаний на их ничтожное достояние…»

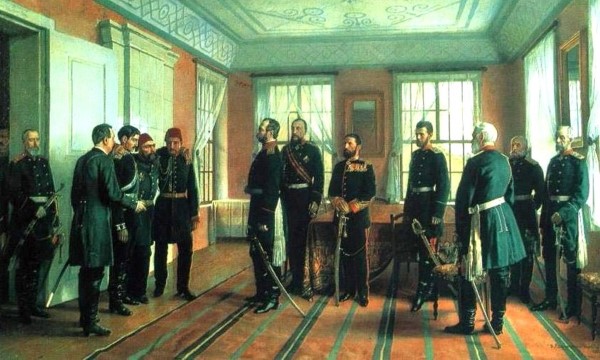

Командующий армией идеи своего начштаба одобрял и поддерживал. Вдвоём они реорганизовали вверенные им войска и провели успешное наступление на аул Гуниб – столицу имама Шамиля.

Санкт-петербург. Зимний дворец.

Кабинет императора Александра Второго

С утра самодержец принимал свою тётю — Елену Павловну. Полагал, что дама будет просить денег. Но ошибся.

— Саша, будь добр, обрати внимание на своего умнейшего, я подчёркиваю, умнейшего офицера, да к тому же ещё и учётного. Согласись, крайне редко встречающееся подобное сочетание!

Выпроводив родственницу, император велел послать гонца к Борятинскому, и не возвращаться до тех пор, пока князь не передаст подробнейшую характеристику на Милютина!

***

«Вы найдёте в нём человека, склонного ко всему доброму, это человек честный, неуёмного рвения, усидчивости ни с чем не сравнимой и чрезвычайно чувствительный к доверию и к хорошему обхождению, всегда осторожный, деловитый, благородно-нравственный…

«Он имеет особую склонность… к литераторам и вообще ко всем, окончившим высшие учебные заведения… Он враждебно относится ко всему аристократическому…»

Александр Борятинский

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ