Русский язык в национальной школе: почему это важно сейчас

14.02.2025

/

Редакция

Рецензия на книгу П.И. Харакоза и И.П. Амзараковой

«Основы методики преподавания русского языка в киргизской школе: теория и реализация»

(Абакан: Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2024. 408 стр.)

Помнится время, когда в нашей стране бурно развивалась методика преподавания русского языка в национальных школах, и это было понятным: знакомство с русской культурой, продвижение научных изысканий, пестование молодых талантливых специалистов и вопросы армии (да-да, служения по защите общей родины!) – всё это требовало хорошего знания русского языка – языка межнационального общения. Сейчас ситуация изменилась, и русский язык в ряде бывших республик СССР стал… пиджин-языком, превратился, как произнесла на конференции в г. Арзамасе в 2021 году профессор Е.А. Погорелая, едва ли не в диалект. «Изоляция русскоязычного населения постсоветских стран от своей этнической среды, с одной стороны, и мощный прессинг механизмов реализации языковой политики, с другой, привели к тому, что степень его языковой активности стала резко снижаться. Обретая черты языка диаспоры, русский язык в таких условиях стремительно теряет живительный источник своей современной литературной формы – разговорную речь как уникальный феномен, где только и формируется неповторимый колорит языка, его яркие краски». Речь тогда шла о Тирасполе. Можно ли всему этому воспрепятствовать? Методика преподавания русского языка в национальной школе стала ареной борьбы с влиянием других языков, прежде всего английского. Вот почему издание и переиздание таких книг, как рецензируемая книга, воспринимается как весьма важное и актуальнейшее действие.

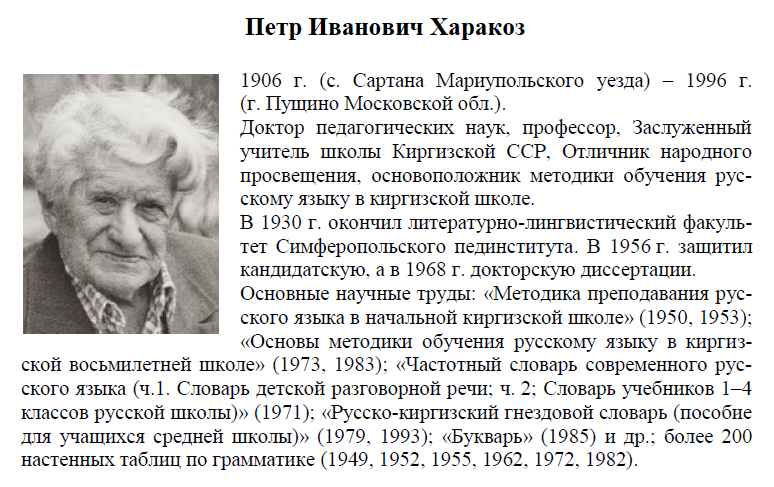

Рецензируемую книгу отличает множество добротных качеств. Прежде всего, это драгоценные подробности. Основатель методики П.И. Харакоз многие годы проработал в киргизской школе и не понаслышке знал, с какими трудностями сталкивается учитель русского языка. Перечитаем оглавление. В нём о каждой «трудной» букве, о каждом звуке даётся теория, опирающаяся на собственный безграничный опыт. Но, как ценный камень, эта теория окружена теоретическими подробностями, регулирующими процедуру преподавания.

Для методики обучения новому неродному языку представляется необходимым наряду с первичной семантизацией ввести понятие ещё одной семантизации, вторичной, которую можно было бы назвать истинной семантизацией. …В методической литературе так вопрос не ставился. Однако наблюдения и самонаблюдения над процессом усвоения нового языка обнаруживают это реально существующее явление (с. 57). Всё вышеизложенное даёт основание предположить иную, чем принято, интерпретацию и роли речевой практики в обучении русскому языку. Речевой практике обычно приписывается закрепительная роль. Это не совсем так. …Это превращение формы в значение – это второй этап, этап истинной семантизации – осуществляется только в коммуникативной речевой практике (с. 61).

Мы остановились всего на одной мысли П.И. Харакоза, но, согласимся, это важная мысль, влияющая на весь процесс преподавания. И дальше П.И. Харакоз цитирует одну из прежних своих работ:

«…Нужно тренировать учащихся не в переводах, а в выражении своих мыслей на русском языке – в разговорах, в чтении, в письме. Значит, урок должен вестись на русском языке»

Мы говорили о «трудных» звуках. Учащиеся киргизских школ 1) не отличают звуки В, Ф, Ц от Б, П, С; 2) затрудняются в произношении стечений согласных: КИНИГА вм. КНИГА; 3) затрудняются в произношении твёрдых и мягких согласных… И учёный предлагает свою методику: ЛУК-ЛЮК, ВАНЯ-БАНЯ, СВЕТ-ЦВЕТ…

«Так, например, для выработки дифференцированного произношения Л и Л՚ можно бы взять рисунки лука и люка (когда возможно – лучше предметы) и спрашивать ученика: “Что это такое? А это что?”»

(с. 71)

Как преодолевать стечения согласных в начале слова, что не свойственно киргизскому языку: СТОЛ – СЫТОЛ (с. 79)? В книге весьма подробно также описывается работа над твёрдыми и мягкими согласными. Исключительно важной является 4-я глава книги «Обучение грамоте и предварительный устный курс русского языка». Предшествующий показ буквы помешает, а не поможет усвоению звука. Чтобы в классе не было «молчальников», все должны работать! Эта мысль излагается весьма основательно. И дальше следует организация работы, даются рекомендации, то есть делаются попытки по улучшению «устного курса русского языка».

В книге даны интересные схемы, например концентрической системы введения материала (с. 126) или сравнительной семантизации предлогов (с. 174). Книга П.И. Харакоза охватывает все аспекты преподавания русского языка с тщательным описанием частностей, от учёта которых зависит успех данной методики. Стоит прочесть целиком хотя бы оглавление к книге, чтобы убедиться в этом (с. 3-7). Книга прелестно написана: она легко читается и напрямую годится для работы.

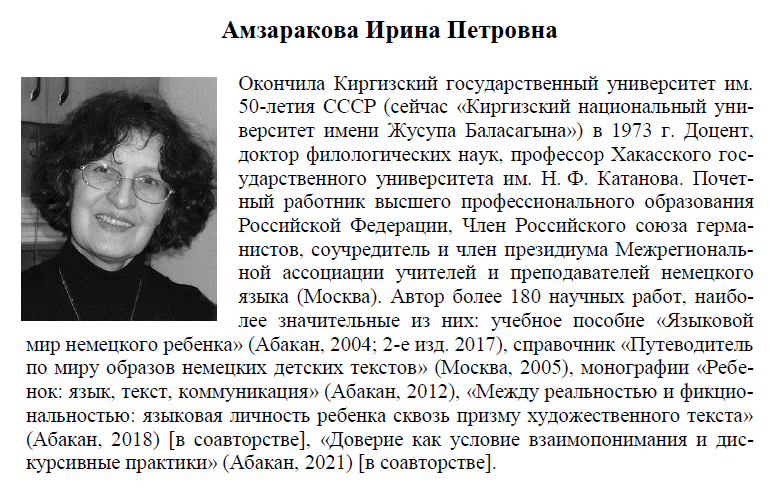

Нет, мы не ставим целью пересказывать весь текст, тем более что он весьма объёмен: 408 страниц. Мы хотим подчеркнуть её актуальность сейчас, когда русский язык оказывается на периферии исследовательских усилий. Кому адресована эта книга? В первую очередь, конечно же, людям, преподающим русский язык киргизам, но не только им. Многие положения в этой публикации полезны и для учителей, работающих в других национальных школах: в армянской школе, туркменской, казахской. То есть книга по своему исполнению значительно шире своего предназначения. Это с одной стороны. А с другой – здесь просматривается экскурс и в другие зоны знания. Так, второй автор, подготовивший это издание, прекрасно дополнивший его после кончины П.И. Харакоза, профессор Ирина Петровна Амзаракова, тоже широко известный лингвист, защитила докторскую диссертацию по немецкому языку. И она, как и отец, сейчас оказывается на фронте защиты уже немецкого языка. Дивный, богатейший язык, и при этом так мало молодых людей, стремящихся его изучать, исследовать, желающих наслаждаться им!

Изданием своим И.П. Амзаракова показала, что любой язык заслуживает заинтересованного внимания и изучения. И заслуга лингвистов в третьем десятилетии XXI века, опираясь на нестареющие разработки учёных, продолжать, совершенствовать это замечательное дело – преподавание русского языка.

Скачать монографию

бесплатно

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ