Надежда Середина. «Канюля». Рассказ

13.03.2016

/

Редакция

Ольга Федоровна до войны была женой дипломата, знала английский, еврейский, украинский, говорила по-немецки. Жила с мужем она и в Чикаго, и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне. До войны жизнь была райская. В тридцать восьмом, когда вернулись из-за границы, она работала администратором в гостинице. Приходил Славусик к бабушке в гостиницу: там ему и мороженое, и пирожное, и шоколад – кормили, откармливали…

– Я считаю себя счастливым человеком, – говорила Ольга, гладя по голове четырехлетнего Славусика. – Счастлив тот человек, случай кому всегда помогает.

Но вдруг началась война. Дедушка и отец Славусика ушли на фронт. На второе военное лето, двадцать восьмого июня, война докатилась до порога дома, где жил Славусик с бабушкой, мамой и годовалым Тимой. Шли танки, летели самолеты со стороны Курска через Касторное и Горшечное; и со стороны Волчанска через Острогожск шли, а шестого июля немцы ворвались в западную часть Воронежа, занимая правый берег. Ольга Федоровна, дочь ее и два внука спрятались в подвале у Марфуши, дом ее был рядом с Чижовским плацдармом.

Смотрит Славусик из подвала – наклонился немец с автоматом.

– Век! Век! Век! – выгнал бабушку, мать с Тимой на руках и Славусика.

– Здесь только дети и женщины, – на немецком сказала ему Ольга.

– Приказ – в течение двадцати четырех часов всем жителям оставить город, – сказал немец.

Ольга Федоровна дала ему пакетик – подарок мужа-дипломата. И он не бил их. Выгнали всех, погнали колонной в сторону военного городка. Там ложбина. И всех по этой ложбине, как овец, гонят. На руках у матери был маленький брат. Бабушка несла одежду, сухари и кильку. Славусика за руку никто не вел, сам шел. Кто-то падал и поднимался – жарко было, воды не было; кто-то падал и не поднимался. Пригнали в Курбатово. Тут пересылочный лагерь огражден колючей проволокой в два ряда, как тюрьма, на вышках – немцы-охранники. Внизу – собаки.

У матери хватило сил донести Тиму, а Славусик дошел сам. Бабушкин мешочек по дороге стал легким, пустым.

По дороге немцы никого не кормили. Все, что было у кого, то и ели. Жители из села, кто свеклу бросит через колючую проволоку, кто морковку, кто вареную в мундирах картофелину. В бочках привозили воду. И была килька у бабушки. Есть хочется – поел кильки. Поел – пить хочется. Вода теплая, чем больше пьешь, тем больше пить хочется.

Потом стали сортировать людей. Одних – загнали в телячий вагон, повезли, других – оставили. Привезли на станцию Головинка. Немцы всех выгнали из вагонов во временный пересылочный концлагерь.

Несколько дней пробыли здесь. Ждали – оставят в живых – не оставят… Отобранных людей опять грузили в телячьи вагоны и отправляли кого в Германию, кого в Курскую область. В селе Чернянка в концлагере – голод, болезни.

– Вы ни разу не ели конский навоз? Такой деликатес, – говорит молодая Нина Ольге Федоровне. – Мы только на нем и выживаем… Здесь конюшня. Собираем навоз, и все, что не переварилось в желудке лошади, все это едим.

– Как «едим»?

– Промываем, намываем.

– Как золото?

Дети такого возраста, как Славусик, быстро воровать научились, таскали овес у лошадей. Обойдут конюшню, доску отодвинут, залезут рукой, овса схватят и за пазуху. Захватил и Славусик овса горсть – и за пазуху, другой мальчик захватил, третий… Но немцы увидели – казнили. Детей убивали на глазах у детей – запугивали. Дети все видели: насадил ребенка на штык: только крик взметнулся, вырвался и замер. Вскрикнул еще один мальчик. Вскрикнул другой. Славусик тоже вскрикнул, но своего крика не услышал. Потом – все молчат. Молчит и Славусик. Страх и молчание. Все боятся. Боится и Славусик. Страх вживляется в кровь и в мозг. Немец сказал, что мальчик на штыке это глупый мальчик. Он бежать хотел. Он врать хотел. Он обман хотел делать немецкому солдату. Этот мальчик пошел в туалет. Это было не близко. Вот в этом проходе все было. За туалетом. Там забор, там вход в конюшню.

Туалет – яма и два бревна. Вот туалет. Грязь. Вонь. И смерть.

Дети забрались на ступеньки – смотрят: была хлеборезка у немцев. Смотрит и Славусик и видит – стоит немец, в форме и в белой одежде. Славусик дышит, хлеб в ноздрях щекочет. Немец оглянется, улыбнется и продолжает свою работу. Славусик тоже улыбнется. Немец отрежет, даст ломоть хлеба. Все звали его «добрый немец». Подходит Славусик в хлеборезку в другой раз, стоит, смотрит: другой немец посмотрит на Славусика и продолжает работать. Славусик улыбается. Взял немец тоже отрезал хлеб, подходит. Славусик руку протянул. А тот хвать за шиворот Славусика… Да как ударит! Покатился со ступенек головой вниз.

А утром начался осмотр. Все немцы-врачи в белых халатах вы из машины с большим санитарным крестом. И начали всех осматривать, кровь брать из вены. Спрятаться или бежать детям было невозможно.

Взяли кровь и уехали. На другой день отобрали детей человек десять, у кого первая группа крови, резус-фактор положительный, и в госпиталь (под Курском – немецкий танковый полк в бою был – раненым немцам нужна свежая кровь). От матерей детей сразу забрали. Госпиталь недалеко от концлагеря. В госпитале были экспериментальные бараки. Здоровые дети делились на доноров, кожников, плазменников. Славусик донор был, потому что у него первая группа крови резус-фактор положительный.

Мысли о побеге берегли, как надежду, и дети и взрослые… Но война с надеждой, верой и любовью расправляется очень жестоко. Дети знали от взрослых, что на пути эвакуации триста человек военнопленных красноармейцев и сто шестьдесят человек актива Чернянского района в деревне Гусек были наглухо закрыты в здании, облиты бензином и сожжены. Пытавшиеся бежать расстреливались на месте. Мадьярская охрана ждала до полного сожжения.

Ольга знала, что Славусика забрали в госпиталь. Но это далеко было – десять-пятнадцать километров. Сельские люди ходили туда пешком. Но бабушка и мать Славусика были пленными, их не пускали.

В госпитале детей кормили. Убирали за детьми русские женщины из селения. Ольга расспрашивала деревенских о Славусике. Потом она нашла одного доброго немца и спрашивала его. Добрый немец любил красивых женщин, и охотно все ей рассказывал. И она из рассказов видела: на кровати лежит Славусик. Это комната, где переливание крови. Руку протянул. Из руки Славусика в руку немца кровь русская течет, кровь родная – первая группа, резус-фактор положительный. И четырехлетний мальчик знал: возьмут кровь – будешь жить. Больно было только, когда укол делали. Но не так больно стало, когда надрезали вену на внутреннем сгибе локтя, вживили канюлю-трубочку.

– Тепер не болно? – улыбается молодая немка. – Война кровь любит. А ты любит сахарин? Это твоя конфета за то, что ты хорош русский малчик. Ты хочешь конфета?

– Да, – Славусик улыбается от страха.

– Не болно? – гладит руку мальчику от запястья к сгибу локтя. – Это есть немецкий эксперимент – канюля.

Крови надо – открывали канюлю, маленькую пластиковую трубочку вживленную в вену, и требовали:

– Кулачком! Работай кулачком. Кулачком!

Славусик начинает морщиться, пищать… Только посмотрит на него молодая немка в белом халате и замолкает Славусик. Страх сильнее боли. Инстинкт за него боролся, чтобы жить остаться.

– Кулачком! Кулачком работать, киндер! Кровь, кровь дать!

Немка в белом халате делала забор крови и уходила. После того, как забор крови кончится, Славусику давали лакомство: хлеб мазали маргарином, а сверху эрзацем, как будто медом, и чай с сахарином.

Немцы знали генную инженерию: кровь брали только у детей с четырех до двенадцати лет. После двенадцати лет проявляется родословная наследственность: у кого эпилепсия, у кого лейконимия…

Были плазменники среди детей. Кровь у них на плазму брали. Были кожники. Если в танке обгорит танкист немецкий, то с русских детей кожу снимали, брали определенную часть кожи, начиная со спины, с боков…

Тех, у кого брали пункцию, их иногда били. Ребенок не понимал, упирался, и тогда начинали пугать или бить. Этот элемент страха жил в крови, в коже, в спинномозговой жидкости. И потом дети знали: если из тебя не будут брать кровь, то тебя расстреляют или будут бить.

К мальчикам молодая немка стала хуже относиться: хлеба с эрзацем не дает, толкает, кричит, руку заламывает:

– Это есть русский грязь. Плохой киндер!

Сначала началось отторжение канюли у мальчика, чья кроватка была рядом. Нагноение сильнее. Мальчик исчез. Славусик к нему привык и долго плакал. Славусик пугался молодой немки, плакал ночью и звал маму.

– Я еще могу дать! Возьмите с меня кровь! Не убивайте меня! – плакал Славусик, испуганно хватаясь за белый халат молодой немки. – Я еще хочу дать кровь.

Молодая немка отвернулась – дети, как смертники… стараются хоть как-то выкарабкаться.

Однажды у Славусика брали пункцию. Славусик боялся все время. Вот его нагибают, вот голову между ног зажали. И… шприц – в позвоночник.

…Мать Славусика была до войны красивая женщина, радостно смотрела на мир. И еще была с ними семнадцатилетняя Ниночка. Их брали немцы для забавы… После этого они давали им хлеб, они, немцы, были «благодарные». Однажды Ниночка принесла хлеб и немецкую листовку. Хлеб делили на всех. Чтобы всем по кусочку по маленькому хватило. Ольга Федоровна хлеб, который приносила дочь, не ела. Она читала листовку на немецком и плакала. «Солдаты! За два года войны вся Европа склонилась перед вами. Ваши знамена прошелестели над городами Европы. Вам осталось взять Воронеж. Вот он перед вами. Возьмите его, заставьте склониться. Воронеж – это конец войны. Вперёд!»

Пришла пьяная Нина, смеется и плачет, и хлеб свой делит на всех. Дочь Ольги Федоровны брали редко, а Нину молодую все чаще и чаще. Однажды там что-то произошло, ее избили сильно. Через день Нина молодая исчезла. А дочь Ольги Федоровны ослепили.

…В июле в концлагере режим ожесточился, оттого что приближались русские войска. Тима умер от голода. Бросили в общую братскую могилу с полуживыми. Карболкой полили сверху. Чуть-чуть присыпали землей. Колыхалась черная земля всю ночь. Мать упала, рыдая, билась о землю, слепыми глазами искала сына в вечной темноте.

– Дочка, думай о Славусике, – поднимала с земли ослепленную дочь Ольга Федоровна. – Покорись беде, и беда покорится.

– Будьте вы прокляты, изверги-фашисты!

– Тихо, дочка! Расстреляют… Встань. Славусик там один. Ты ему нужна. Ты мать. Терпи. Господи, дай нам терпения.

А на утро стрельба и грохот приблизились. Немцы, которые охраняли концлагерь, бросились бежать. Тех, кто в лагере остался из пленных, расстреливали. Кто из детей спрятался, успел – уцелел. Прятались, как мыши. Потом, когда все стихло, вышли. Видят, охраны нет – дети бросились бежать.

Русская женщина из селения увидела детей и сказала им:

– Бегите в селение. Спасайтесь. Вот по этой дороге и бегите…

Когда Славусик побежал – нарвался на часового. Часовой оттолкнул, штыком проткнул ногу, но не выстрелил.

Долго бежать Славусик не мог и отстал от детей. Славусик упал и то ли сознание потерял, то ли заснул… Лежал, лежал и вдруг проснулся – над ним мать, рукой его по лицу гладит, словно ищет глаза, рот, брови…

– Нашла? – спросил он, улыбаясь. – Мама!

– Сыночек… Живой…

– А братик где, Тима? – спросил он. – Где Тима?

– Ни моря без воды, ни войны без крови, – бабушка склонилась, по голове гладит, плачет и шепчет:– Господи, за что детей наших так? В чем они провинилися? Пощади их, Господи! Не поработимся врагом хулящим…

– Тима придет? – трет глаза спросонья Славусик.

– Вставай, пойдем домой добираться. Ты один у нас остался, родненький, – бабушка поцеловала его.

Ольга Федоровна, ее слепая дочь и Славусик возвращались домой и в товарняках, и пешком, как калики перехожие переброжие. И пешком, и на лошадях добирались до дома. Идут от станции к станции, от деревни к деревне. Есть хочется. Мать купила на последние. Три червонца стоила буханка хлеба. Съели. Сидят день, сидят два дня на станции ждут, может, в товарняк удастся сесть тайком. Вот села рядом женщина военнослужащая, раскрыла узелок, запахло хлебом, салом… У Славусика в животе голод болью отозвался, а глаза горят, просят…. Она кусочек хлеба дала. Но Славусик хлеб не ел, он сосал хлеб. У Славусика крестик был позолоченный, от братика остался. Мать его обменяла у военнослужащей на хлеб. Ленточка от крестика осталась.

В другом месте, в селе, мать свой платок обменяла на молоко. И давала по капельке Славусику по дороге, когда шли. Славусик подсмотрел, куда мать бутылочку с молоком прячет, и только мать от усталости заснула, он стащил, и все одним разом выпил. Проснулась мать, а сына кормить нечем. Дети воришки, конечно, были. Но тогда люди были доброжелательные, больше прощали, больше жалели.

Вот пустили на ночь в дом Славусика с бабушкой и с мамой. Каждый, кого пускали из милости в дом, что-то делал, помогал по хозяйству. Женщины просят: «Вот поищите в голове». Поищут. Садится женщина к старушке расчесывает волосы на голове и давит, душит вшей, гнид.

У хозяйки был сундук. Славусик заметил, что хозяйка в этот сундук складывала все и закрывала на замок. Однажды ушли все рано утром. И матери нет. Славусик нашел топор возле печи. Сорвал этот замок. Залез туда. И смотрит: кусок такой завернут в тряпку. Халва!? От жадности – хвать! Нахватался. Голодный. А это оказалось мыло.

– Что ж никого пустить нельзя! Что ж из людей сделали? Воров… Как с ворами-то жить? – сокрушалась хозяйка, обнаружив взлом. – Ни от камня плода, ни от вора добра!

– Не зарекайся красть – нужда лиха, – Ольга Федоровна защитила внука. – Голодный, и архиерей украдет.

– Вор вором подавился! – ворчала хозяйка. – Как же он мыло-то от халвы не отличил? Эх! Как ни кричи халва-халва, а во рту от мыла сладко не будет.

От этих хозяев пришлось уйти. Раз украл – вовек вором в этом доме ославился. Что пропадет – все теперь на него думать будут. И опять шли они как калики перехожие, у кого на ногах обутки из холстины, у кого из старых солдатских голенищ, подобранных на дорогах. Шли они, шли – видят, люди под железнодорожной насыпью в траве некошеной что-то собирают. Подошли. Течет река – кисельные берега. Цистерна разбита с патокой. Вечером валуи – деликатес – лепешки из мякины с патокой пекли. Валуй – это гриб с желтовато-белой липкой, слегка вогнутой шляпкой, и лепешки похожи на грибы, растут горкой рядом со сковородкой, не успевают в рот кидать.

Шли от села к селу, от станции к станции, и грибы, и корни, и кору ели, как калики перехожие переброжие. Вдруг счастливый случай представился, дочь Ольги Федоровны через полевую почту получила от мужа аттестат, на станции, где пришлось жить несколько месяцев. Это было чудо в годы военного массового перемещения людей, когда люди годами не могли отыскать друг друга. На аттестат пшено и комбижир дали. Получила паек – маленькую горсточку пшена отсыпала нищенке с ребенком. Ели вареное пшено без хлеба, буханка стоила три червонца.

Когда добрались до дома, это был уже сорок четвертый год. На ногах Славусика кожа, как подошва у старых ботинок. Центр города был разбит полностью. Улицы нельзя было узнать – двести двенадцать дней и ночей война разрушала их. Дом на Чижовке, где жил Славусик, был когда-то шикарный, большой, красивый. Раньше, до войны, там была пожарка. От дома остались три стены, в кухне закатана пушка, стволом направленная на левый берег. А рядом с домом сарайчик сохранился. Там хранили дрова, уголь. Открыла Ольга Федоровна свой сарайчик – там люди… Тесно, темно, впритирку, чуть ли не друг на друге на нарах лежат. Дети – посредине. Согревают друг друга телом. Сверху навалено тряпье, одежда.

– Мы здесь живем, – сказали они. – Наши дома разбомбили.

Стали жить вместе. Собирали очистки, что выбрасывали около военных частей. Мыли, соскребали гниль и грязь и, добавляя мякину, делали валуи. Иногда удавалось подбить ворону – самое невкусное мясо. Такой запах ужасный, когда варишь. А самое деликатесное блюдо – лягушки. В пойме реки есть ямы от воронок, они заполнялись водой. Рыбки маленькие плавают, завелись лягушки… Берешь лягушку, обмазываешь ее глиной, вырываешь ямку, и туда. И костер сверху. Разламываешь потом – вкуснятина. Устрицы и воробьи тоже ничего. А еще маслозавод был недалеко, там была макуха и семечки. Таскали, воровали, тянули все, что есть можно. А кутя – это самый дефицит был. Это пшеница или рожь, запаренная с сахарином или патокой.

Потом огороды пошли, тыква дикорастущая.

– Ты ешь тыкву, а смотри на хлеб, – говорила бабушка Славусику. – Носом отодвигай хлеб, чтоб быстро не съесть, а тыквы больше захватывай, тыквы много напарили.

Отрезала ломоть тыквы, а сверху – маленький кусочек хлеба положила.

А Славусик «ам». И нету хлеба.

Бабушка ему по губам:

– Смотри на хлеб, а ешь тыкву!

– Я не могу.

– Минуту терпеть, а день жить. Терпенье – спасенье.

Потом начали хлеб давать по двести грамм на тех, кто работал. «Оттерпимся – и мы люди будем», – успокаивала бабушка.

И тут пришло, наконец, письмо от отца Славусика: «Из Германии в Россию выехал из города Ангерлюдде десятого июня сорок пятого года в восемь утра. В восемнадцать часов был на реке Одер, а в двадцать один час тридцать минут были по другую сторону реки Одер, стояли два часа».

По-настоящему – кушать хлеб – начали в пятидесятых годах. Славусик в первый раз наелся досыта хлеба, что его вырвало.

И сколько бы жители города ни занимались строительством, война до сих пор вылезает: то асфальт до деревни не успели провести, то в квартирах-хрущевках трубы проржавели, жильцы заливают жильцов, то крыши текут… Так сил и не хватило догнать и перегнать немцев в Ангермюнде…

Никак не забудут люди, пережившие войну, раны свои, так она в памяти и живет. Кто может сказать – через сколько лет восстановится в человеке радостное светлое чувство, освобожденное от страха голода и смерти? Немецкий барон фон Вейхс объявил своим солдатам десятого июля сорок второго, что потребуется сто лет, чтобы восстановить этот русский город.

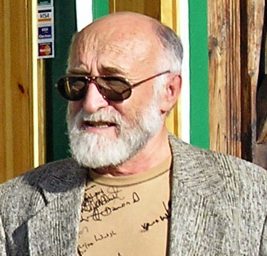

Вячеславу Тихоновичу шестьдесят четыре. Когда он сжимает богатырский кулак и разжимает руку в локте – на месте вены виден шрам:

– Кулачком работай, киндер! Кулачком! Киндер-сюрприз! – улыбается с горечью и говорит. – Жаль, нет у меня брата Тимы. Вот ленточка от его крестика сохранилась.

– А крестик?

– Поменяли на хлеб.

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ