Новое

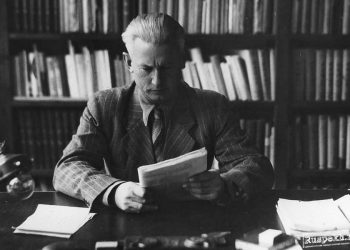

Александр Александрович Фадеев. 120-летию со дня рождения и 65-летию со дня гибели посвящается

29.06.2021

Александр Александрович

ФАДЕЕВ

советский писатель, общественный деятель, журналист, военный корреспондент,

Генеральный секретарь и Председатель Правления СП СССР, Лауреат Сталинской премии, Кавалер двух Орденов Ленина, Лауреат премии Ленинского Комсомола

(1901-1956)

«Мы были одним поколением, вовлеченным в великий поток революции»

Родился будущий писатель в семье революционеров 24 декабря 1901 года в селе Кимры (Тверской губернии), там же, в Покровском соборе, был крещен и наречен в честь отца – Александром.

Родители были уже далеко не молоды: Александру Ивановичу исполнилось 43, а матушке Антонине Владимировне – 28 лет. Оба прошли суровую школу взросления: один – в народническом движении, подвергаясь гонениям, репрессиям и ссылкам; другая, примкнув к социал-демократам, выполняла ответственные поручения партии. Они и познакомились не на курорте или роскошном балу, а… в тюрьме, куда девушка, сказавшись «невестой», пришла к арестованному на свиданье, чтобы передать «посылку» от его единомышленников. Антонина навещала Александра еще несколько раз, её поразила не только внешность революционера, но его стойкость и мужество, а также непоколебимая уверенность в победе народа над ненавистным царизмом, и она… влюбилась! А когда Александра Фадеева отправили в административную ссылку в Шенкурск Астраханской губернии, Антонина, окончив фельдшерские курсы, поехала к нему. Там они и повенчались.

В 1900 году родилась у них дочь Татьяна, в следующем – сын. Но семья после окончания ссылки отца, странствовала по разным городам и весям: Шенкурск, Путилов, Кимры, Курск и, наконец, Вильно, где они «осели» на 5 лет. Но счастья не было. Отец – суровый, жесткий, не терпящий возражений, считавший, что настоящий революционер не должен иметь семью, которая лишь мешает служить святому делу. Мать, фельдшер и акушерка, была единственной кормилицей семьи, – детьми, по сути, никто не занимался, они были предоставлены сами себе. И неизбежное случилось – в 1905 году Александр, поддерживающий эсеров, а Антонина – социал-демократов, – разошлись по идейным соображениям. С тех пор дети более никогда отца не видели (он был сослан в Сибирь на каторгу, а в 1916 умер от туберкулеза – ред.).

В Вильно вместе с Антониной Владимировной работал коллега – фельдшер Глеб Владиславович Свитыч, сын ссыльного польского революционера, сосланного на каторгу. «Глебушка», как звали его дети, часто бывал у них и очень привязался к ребятишкам, как и они – к нему. И вот эти малыши стали просить маму: «Возьми нам Глебушку в папы!». Но Антонина Владимировна лишь отшучивалась: «Да он мне в сыновья годится!», поскольку Глеб был моложе её на 12 лет. Но судьба распорядилась иначе: Глеб был членом Виленского социал-демократического комитета, и Антонина Владимировна стала помогать ему в революционной работе – хранить нелегальную литературу, принимать из-за границы оружие и передавать его в боевые дружины. Совместная работа сблизила их, и в 1907 году они поженились, хотя родители Глеба были против. Однако брак был желанным, мать и отчим любили друг друга, и радости ребятишек не было границ!..

В начале 1908 года Глеб потерял работу, и семья перебралась в Уфу, где он устроился фельдшером переселенческого пункта на станции Уфа, а Антонина Владимировна занялась частной акушерской практикой. В доме воцарились любовь и счастье – и детей, и родителей.

«Дальний Восток – у меня в крови с детства!..»

Но долго жить в Уфе не пришлось: Мария Владимировна Сибирцева, родная сестра Антонины, давно звала её к себе во Владивосток. Глебу, естественно, не хотелось уезжать на «край света», тем более, что категорически возражали родители, но после долгих колебаний принял решение: «Куда ты, туда и я!», – сказал он жене. И осенью 1908 года семья Фадеевых уехала на Дальний Восток, где прошло детство и юность будущего писателя.

Но и там они не сразу обрели постоянное место жительства, в результате обосновались в селе Чугуевка, где прожили 8 лет; Глеб заведовал фельдшерским пунктом, а Антонина Владимировна ездила по близлежащим селам и деревням, как «скорая помощь», оказывая её нуждающимся. Там же у супругов родились еще два сына: в 1910 году – Борис, ставший офицером Советской армии и погибший в 1942 году; а в следующем году – Глеб, вскоре умерший от дизентерии.

В селе была церковь, при ней – церковно-приходская школа, где поначалу и учился Саша. Но, как вспоминает его сестра Татьяна, брат научился грамоте будучи еще совсем крохой, наблюдая за тем, как учили её. И в 4 года он уже читал, а стихи запоминал, благо была у него блестящая память, с двух лет и декламировал их, по-детски не выговаривая некоторые буквы.

«Помню Сашу, – рассказывала друзьям Татьяна, – это был очень подвижный, резвый ребенок, темно-русые волосы, светлые, очень живые васильковые глаза. Был он вспыльчив, но необыкновенно добр и впечатлителен, страдания других людей принимал близко к сердцу, стараясь всячески им помочь. Фантазия била ключом, выдумывал сказки, сочинял стихи, а в 10 лет, начитавшись Фенимора Купера и Майн Рида, написал приключенческую повесть «Апачи и кумачи» о мальчишках, убежавших в Америку. За сочинения, которые писал в школе, ниже оценки «отлично» не получал. У Саши был хороший музыкальный слух, знал на память многие оперные мелодии, любил театр и сам, как актер, участвовал в любительских спектаклях. Недурно рисовал с натуры, в семье смеялись: будет художником!..».

В 1911 году Александр поступил в коммерческое училище, а Татьяна училась в Зеленой гимназии во Владивостоке. Сначала они жили у Сибирцевых, потом снимали квартиру, но денег, что присылали из Чугуевки, не хватало, и Саша с 4 класса начал подрабатывать репетиторством. На лето дети всегда приезжали в Чугуевку и, помогая родителям, занимались всеми видами сельскохозяйственных работ – косили, сеяли, жали, вязали снопы, рубили дрова, топили печи. А Саша с детства умел запрячь лошадь, оседлать и ездить верхом, как настоящий казак.

Хорошую школу политического воспитания будущий писатель получил в семье Сибирцевых. Здесь постоянно собиралась передовая молодежь Владивостока, – читали Чернышевского, Добролюбова, обсуждали политические брошюры, горячо спорили, доказывая свою правоту, мечтали о светлом будущем. В этой семье выросли два героя Гражданской войны: Всеволод, который вместе с Лазо был сожжен в топке, и второй сын Игорь, погибший в боях с белогвардейцами под Хабаровском. «Как большевик, – вспоминал с благодарностью Фадеев, – я воспитан в этой семье и не в меньшей мере, чем в собственной».

…В 1914 году вспыхнула Первая мировая война. Глеба мобилизовали, и домой он не вернулся, как потом стало известно, умер в 1917 году во время эпидемии сыпного тифа.

«Царя свергли, повсюду шли митинги, – вспоминала Татьяна. – Мама, которую избрали делегатом на Никольск-Уссурийский уездный крестьянский съезд, вернувшись, сказала: «Дети, большевики правы. Они за бедных. Хорошо хвалить Временное Правительство тем людям, у которых все есть». Саша очень любил мать, и её мнение было для него решающим, – он вступил на революционный путь, стал коммунистом, и жизнь посвятил борьбе за дело Коммунистической партии и трудового народа, борьбе за победу власти Советов в родной стране».

«По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед…»

Гражданская война прокатилась по всей стране, но самые драматические события развернулись на Дальнем Востоке. И шестнадцатилетний Александр Фадеев был не только свидетелем, но и активным их участником. Осенью 1917 года он, как член Союза рабочей молодежи, по заданию подпольного ревкома по ночам расклеивал с товарищами на улицах города революционные листовки, проявляя при этом незаурядную изобретательность и смелость. Однажды он сумел наклеить листовку в самом центре города – на дверях штаба интервентов. И в сентябре 1918 года Александра Фадеева на заседании подпольного ревкома в захваченном белогвардейцами и интервентами Владивостоке принимают в партию большевиков. Это высокая награда и огромное доверие!..

Весной 1919 года подпольный обком партии посылает Булыгу (партийная кличка Фадеева) к партизанам. И Штаб поручает ему ответственное задание – пройти по селам и деревням, агитируя крестьян вступать в партизанские отряды. Партизанское движение на Дальнем Востоке было очень активным и успешным; отряд Певзнера, в котором принимал участие Александр, взрывал линию железной дороги, пуская под откос составы поездов с грузами, идущими к Колчаку в Сибирь; совершал нападения на отряды интервентов и белогвардейцев, освобождая деревни и села. В одном из боев Александр был ранен, но его спасли друзья – несли на себе через тайгу и болота, часто по грудь в воде.

«Я познал лучшие стороны народа, из которого я вышел, – вспоминал Фадеев, – В течение трёх лет вместе с ним я прошел тысячи километров дорог, спал под одной шинелью и ел из одного солдатского котелка… Любимый руководитель дальневосточных партизан Сергей Лазо был схвачен японцами и заживо сожжен в топке паровоза. Вместе с ним был схвачен и сожжен мой старший двоюродный брат Всеволод Сибирцев. Это была моя «путёвка в жизнь». Я понял значение партии для судьбы народа и горжусь, что был принят в её среду».

Весной 1921 года в Кронштадте гарнизон крепости и балтийские матросы, которые прежде поддерживали большевиков, восстали против их диктатуры и проводимой ими политики «военного коммунизма»; теперь же лозунгами восставших были: «Вся власть Советам, а не партиям!», «Советы без коммунистов!». В подавлении мятежа участвовали – армия, авиация, флот, а также делегаты Х съезда партии, в их числе и Александр Фадеев, посланный в Москву как представитель Дальнего Востока. Шли тяжелые бои, погибших было более трех тысяч, и среди них 18 делегатов съезда.

Раненый во время штурма в ногу, Александр полз до тыловых частей по льду Финского залива почти 2 км, именно тогда он и поседел. Фадеева эвакуировали в Ленинград, и долгое время он лежал в госпитале, а по выздоровлении был уволен в запас и поступил учиться в Горную академию, которую он не окончил, опять же по воле партии, которая отправила его с очередным заданием в Краснодарский край.

…Пережитое в юности Фадеевым, незабываемое и бесконечно дорогое, нашло отражение в его первой «пробе пера» – повести «Разлив» (1922 г.), однако он был ею очень недоволен. Более удачным получился рассказ «Против течения» (1923 г.), посвященный дальневосточным партизанам.

Но подлинную известность Фадееву принес роман «Разгром» (1925-1926 гг.), на который обратил внимание М. Горький: «Заметили Вы «Разгром» Фадеева? – писал он из Сорренто С.Н. Сергееву-Ценскому. – Неплохо!».

«Этот роман написан молодым, одаренным пролетарским писателем и совсем не по обычному трафарету, по какому пишутся пролетарскими писателями десятки и сотни повестей и романов. И чем решительнее пролетарская литература пойдет по этому новому для себя пути, тем скорее она завоюет себе «гегемонию» органическими, а не механическими средствами», – писал А.К. Воронский, профессиональный революционер, один из ведущих теоретиков в области литературоведения.

Впервые роман увидел свет в журнале «Октябрь», был переведен на многие языки – английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Кроме того, был дважды экранизирован (1931, 1958 гг.).

«Это роман о людях, чьей храбростью и стойкостью победила революция, чьими руками была установлена Советская власть на Дальнем Востоке, – говорил Фадеев на встрече с молодыми писателями. – Основная тема романа «Разгром» – переделка людей в огне революции, когда все враждебное сметается революцией, все не способное к настоящей революционной борьбе, случайно попавшее в лагерь революции, отсеивается, а все поднявшееся из подлинных корней революции, из миллионных масс народа, закаляется растет, развивается в борьбе».

Роман «Разгром» имел «громкий» успех и у читателей, а также и у критиков, что, как известно, не всегда единодушны. Но в данном случае, одна встреча решила дело – быстро и однозначно. Сталин, который любил и считал литературу «важнейшей из всех искусств», читал все новинки, которые ему доставляли лично из советских издательств. «Разгром» он прочел с большим интересом и тут же пригласил Фадеева к себе. Между ними сразу возникла «приязнь», более того, Сталин глубоко уважал писателя и часто прислушивался к его мнению, более того, выполнял многие просьбы Фадеева, когда тот заступался за товарищей-писателей, которые впали в немилость неких чиновников-бюрократов.

Вскоре их встречи стали регулярными, и перестали носить характер «официальных бесед». Идея навести «порядок» в писательском сообществе, полном противоречий, интриг и зависти, принадлежит Сталину, именно он предложил создать Союз Писателей СССР, а Генеральным Секретарем по ведомству словесности назначить А.А. Фадеева.

Слово Генсека – закон, что подлежало немедленному исполнению. И в 1932 году выходит «Постановление ЦК ВКП(б) о Перестройке литорганизаций», предусматривающее ликвидацию ассоциаций пролетарских писателей ВОАПП и РАПП и создание вместо них – Союза Писателей СССР, который должен объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве.

«Перестройка» шла остро, болезненно, драматично, а порой и трагично, однако в 1934 году Союз Писателей был создан, возглавить Союз предложили Максиму Горькому, но он отказался, и два года «правил бал» некто В.П. Ставский (Кирпичников), литературный функционер, имеющий образование 5 классов реального училища, но сделавший карьеру в органах ВЧК, что помогало ему в дальнейшем занимать руководящие посты в литературных журналах («На подъеме», «Новый мир») и возглавлять писательские организации СКАПП, РАПП и СП СССР.

Генеральным секретарем Союза Писателей Фадеева избрали, согласно Уставу, на съезде СП в 1938 году; в декабре того же года Иосиф Виссарионович пригласил писателя к себе домой. на празднование своего 60-летия. А 1939 году Фадеев стал членом ЦК КПСС.

Партийное руководство, зная близость писателя к «вождю всех народов», настойчиво предлагало ему написать биографию Сталина. Но Фадеев категорически отказался: «Мне как руководителю и члену ЦК это неприлично – неверно поймут. Мол, воспользовался служебным положением и присвоил себе право писать о Сталине».

12 марта 1953 года в «Правде» появилась статья А.А. Фадеева «Гуманизм Сталина», где он называет смерть Вождя «ужасным несчастьем, обрушившимся на нашу страну».

…Союз Писателей Фадеев возглавлял в периоды 1938-44 гг. и 1946-54 гг., делая перерывы на творческие отпуска, работая над новыми произведениями, и когда началась война.

«Вставай страна огромная, вставай на смертный бой…»

С самых первых дней начала Великой Отечественной войны, Фадеев стал работать военным корреспондентом Совинформбюро и газеты «Правда». Борис Полевой по этому поводу писал: «Когда-то он в числе делегатов партийного съезда с винтовкой и парой гранат в руках бежал по льду Финского залива на форты мятежного Кронштадта. А теперь он заявил, что хочет видеть подлинную войну, даже если не даст в корреспонденцию ни одной строки».

В июле 1941 года Фадеев и Шолохов – на Западном фронте у генерала И.С. Конева.

В январе 1942 года Фадеев добился, чтобы его послали на самые опасные участки Калининского фронта, считая себя не вправе писать с передовых позиций, если все не увидит своими глазами. А в 1943 в качестве военного корреспондента «Правды» – дважды летал – и надолго – в Ленинград. В основном, ему приходилось бывать в различных направлениях фронта обороны, но много времени он проводил и в самом городе. После четырех с половиной месяцев пребывания там, была написана книга очерков «Ленинград в дни блокады».

Блокада Ленинграда длилась 872 дня.

«Блокада Ленинграда и то, как вели себя люди в ее нечеловеческих условиях, – это невиданный в истории человечества образец трагедии и триумфа, высочайшего героизма и силы духа, воли к жизни и способность находить способы и силы для выживания там, где их, казалось бы, и быть не может. Это главное».

…В начале 1943 года Советские войска освободили Краснодон, и тогда же стала известна история о молодежной подпольной организации «Молодая гвардия». Пятеро молодогвардейцев посмертно стали Героями Советского Союза, а еще 45 юных подпольщиков были награждены боевыми наградами.

Вскоре Краснодонский Райком комсомола обратился к Александру Фадееву с просьбой – написать о подвиге молодогвардейцев. Писатель дал согласие, несколько раз он приезжал в Краснодон, встречался с родственниками молодогвардейцев, с друзьями погибших, посетил все «точки», где проходили заседания подпольщиков. Позже Фадеев говорил:

«Тому, что я написал этот роман, я прежде обязан ЦК ВЛКСМ, который предоставил в мое распоряжение огромные материалы комиссии, которая работала в Краснодоне после освобождения, задолго до того, как они были опубликованы в печати».

В 1945 году роман был готов, и по главам начал печататься в ж. «Знамя» и в газете «Комсомольская правда». В следующем году режиссер Сергей Герасимов поставил спектакль «Молодая Гвардия», а также начал снимать одноименный фильм. Но неожиданно в газете «Правда» вышла редакционная статья с резкой критикой романа!.. Фадеева обвиняли в том, что он не уделил должного внимания руководящей роли партии Краснодона в деятельности молодогвардейцев. А «ларчик» открывался просто: Сталин, по обычаю своему, прочел роман и высказал свое неудовольствие именно этой «грубейшей ошибкой» автора и потребовал переписать роман. Ослушаться никто не смел, на это ушло 3 года, Фадеев горько шутил: «Я перерабатываю «Молодую Гвардию» в старую».

Роман «Молодая Гвардия» в 1946 году получил Сталинскую премию I степени, но самое «пикантное» – это был первый вариант романа, а второй «переработанный» остался в тени…

До распада СССР роман выдержал 276 изданий, был переведен на 38 языков мира. В Китае и сейчас он изучается в школах, а в современной России «Молодая Гвардия» стала не нужна, её исключили из списка обязательных произведений в школьной программе. В 2016 году исполнялось 70 лет со дня написания романа, и Валерий Ганичев, председатель СП РФ обратился с письмом к Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко и Председателю Государственной Думы С.Е. Нарышкину – вернуть «Молодую Гвардию» в школьную программу, но письмо осталось без ответа…

Сейчас, когда появилась настойчивая тенденция «переписать» историю, в том числе, Великой Отечественной войны, не пора ли вспомнить о подвиге молодых защитников, патриотов родного Отечества – молодогвардейцев?..

«Вся жизнь моя прошла в борьбе…»

Фадеев, с самого раннего возраста, мечтал, хотел и старался заниматься любимым делом – писать, писать и писать!.. Но партийная дисциплина, следование идеалам социализма, обязанность что-то организовывать, представительствовать на различных форумах, съездах и конференциях советских и заграничных вынуждала его подчиняться тому, что требовали от него «сильные мира сего». На творчество практически не оставалось времени. Писал урывками, часто в ущерб здоровью. Роман «Последний из Угэде», посвященный Гражданской войне на Дальнем Востоке, свидетелем и участником которой он был, Фадеев писал с 1929 по 1941 год, но так и не закончил. Как вспоминает его давний друг литератор Юрий Лебединский, «Просидев за столом 8-10 часов, перекусив и поспав, снова садился за работу, и опять по многу часов. К концу работы он доходил почти до изнурения, до общей слабости. Но память! – он мог читать целые страницы на память наизусть!». К 1929 году были готовы лишь 2 части, а 3 и 4 увидели свет только в 1941 году.

Последний роман «Черная металлургия», фундаментальное произведение, которое планировал создать Фадеев на 50-60 авт. листов, тоже остался незавершенным; уже после смерти писателя удалось из черновиков собрать 8 глав на 3 с небольшим печ. листа и опубликовать в ж. «Огонек».

…Как Председатель Союза Писателей Фадеев ездил с делегациями в Чехословакию, Грузию, Абхазию, Крым, Армению и другие регионы страны; посетил Испанию и Францию. В октябре 1949 года, по настойчивому приглашению китайских товарищей, Александр Фадеев во главе делегации советских деятелей культуры совершил длительное путешествие в Китай, где только что была учреждена Китайская Народная Республика (КНР). В Пекине на учредительном собрании Общества китайско-советской дружбы Фадеев выступил с пространной речью, где он поздравлял высоко цивилизованный народ с великой победой китайской революции под руководством великого кормчего Мао Цзедуна.

«Я счастлив приветствовать лучших деятелей интеллигенции Китая, потому что очень много родственного в характере китайского народа и русского народа. Дни, пребывания здесь, навсегда останутся в нашем сердце как дни большого счастья. Мы с вами живем на большом пространстве земли. Наши народы неисчислимы. История вложила в наши души и огромный размах, и широту. Мы входим в мир, как победители».

Прием прошел на самом высоком уровне, что объяснялось еще и тем, что Александр Александрович очень прилично знал китайский язык, так что порой не требовался переводчик. Фадеев обещал китайским друзьям, что сделает все от него зависящее для укрепления связей между писателями СССР и КНР, и он сдержал слово.

В 50-е годы с русского на китайский было сделано 308 переводов произведений советских писателей, в том числе, сочинения В.И. Ленина и И.В. Сталина. А на русский с китайского – 2500 книг (романов, повестей, поэзии), а также собрание сочинений «китайского Горького» – Лу Сина, переводчика «Разгрома» Фадеева. Кроме того, в 1951 году Союз Писателей создал Отдел китайской литературы, а в Ленинграде 8 июня того же года открылась постоянно действующая выставка китайской литературы и искусства.

«Очень трудно жить без любви и в юности, и в зрелые годы…»

Фадеев имел привычку все свои раздумья, сомнения, признания и жесткую критику неблаговидных поступков – доверять дневнику, которой вел с юности.

«Развитый, талантливый, сильный юноша, пользующийся успехом у девушек, я долгие годы… не мог полюбить. Конечно, во мне уже заговорил пол, началась пора увлечений определенного порядка…». Одно из увлечений было довольно сильным; первая любовь, нежная и целомудренная, но безответная случилась в 8 классе – это Александра Колесникова. Позже, став уже известным писателем, Фадеев разыскал её, они обменивались письмами, и вместе вспоминали свою милую, светлую юность.

Первой его женой стала Герасимова Валерия Анатольевна, из дворянской семьи, двоюродная сестра известного режиссера Сергея Герасимова, окончила педагогическое отделение МГУ, член ВКП(б), преподавала в Литинституте, редактор ж. «Смена».

Фадеев познакомился с ней в 1923 году в редакции журнала «Молодая Гвардия», где пытался опубликовать «Разгром».

«Нельзя сказать, что этот высокий человек в гимнастерке показался мне красивым. Но во всем его складе… было что-то поразившее меня, – вспоминала Валерия. – Веяло от этой фигуры не только по-настоящему мужской или спортивной, а скорее всего охотничьей хваткой».

Но несколько лет после встречи пара жила в разных городах: она – в Москве, он – в Краснодаре, Ростове-на-Дону, куда его посылала партия. Женились они в 1925 году и прожили вместе до 1929 года, когда, как признавался Фадеев, что-то разладилось.

«Жена моя была человеком хорошим, когда мы сходились, она уже была известна, как писатель. Очень многое я вложил в Лену Костенецкую (роман «Последний из Угэде» — ред.), довольно точно описал её наружность, а кое-что я заимствовал из её биографии…Но будучи дочерью ссыльного революционера она воспитывалась не в своей семье, а у богатых родственников на Урале. В 1932 – мы разошлись навсегда».

Второй женой писателя была Ангелина Иосифовна Степанова, Народная актриса СССР, Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии и Сталинской премии I степени. Они встретились в 1936 году в Париже, когда Ангелина Степанова с театром МХАТ, где она служила, приехала на гастроли, а Фадеев, в составе литературной делегации возвращаясь из Испании, где был на антифашистском конгрессе, решил сделать остановку в Париже. «Все эти годы с 1930 – 1936 я скитался по свету, казалось, не мог никого полюбить», – признавался Фадеев, и вдруг, увидев Степанову в «Анне Карениной», буквально потерял голову. Он стал поджидать ее в вестибюле гостиницы, и однажды счастье улыбнулось ему – в фойе вошла роскошно одетая по последней моде Ангелина!.. Он тут же стремительно подошел к ней и, представившись, пригласил ее на ужин. И Степанова, ничуть не удивившись, согласилась: это было как нельзя кстати – у нее, после посещения дорогих магазинов не осталось ни сантима.

Вернувшись в Москву, Фадеев сделал возлюбленной предложение руки и сердца. «Не могу и часа жить без Вас. Возможно, я буду спать у вас в подворотне в Газетном переулке», – писал он ей. Но Степанова не спешила с ответом.

В личной жизни Ангелины царил полный хаос: с прежним мужем режиссером Николаем Горчаковым она развелась, чтобы спасти возлюбленного Николая Эрдмана, поэта, драматурга, арестованного за сочинение и распространение контрреволюционных басен и сосланного в Сибирь, в Енисейск, с которым у нее была в течение 7 лет интимная связь. Ценой огромных усилий, а порой и личных жертв, ей удалось добиться от некого всесильного чиновника невозможного – Эрдмана перевели в Томск, куда, к великому огорчению Степановой, приехала жить его законная жена-балерина. Незадолго до этого Степанова родила сына Александра, но кто был его отец – неизвестный чиновник либо Борис Пильняк, с которым случилась недолгая связь, так и осталось тайной.

Москва – это большая деревня, где знают все и про всех, и тем не менее Фадеев сплетнями пренебрег и женился на Ангелине Степановой, а незаконорожденного дитя усыновил, дав ему свое имя, который стал впоследствии актером. В 1944 году у четы родился сын Михаил, будущий искусствовед, который с отцом прожил всего 11 лет, и кому было суждено найти его бездыханным…

«В 1936 году я женился по любви, – писал Фадеев. У нас дети, которых я был лишен в молодые годы и о которых так мечтал. Жена – актриса МХАТа, очень талантливая, всю духовную жизнь отдающая любимому делу. В быту она мало похожа на актрису, она большая семьянинка, страстно любит детей, просто одевается, штопает носки своему мужу и «пилит» его, если он выпьет лишнюю рюмку водки».

Но семейная жизнь была далеко не безоблачная. Степанова была очень одаренной и необыкновенной личностью, изменить стиль жизни она была не способна. Всю себя отдавала театру, и это сказывалось на семейных отношениях. Фадееву не хватало элементарной теплоты. Он это понимал, прощая ей и известность, и фанатичную преданность любимому делу. Степанова в свою очередь прощала мужу его «увлечения на стороне», которых, исключая третьестепенные «грешки», было немало:

Роман с поэтессой Марией Петровых; с Еленой Сергеевной Булгаковой, еще при живом муже; связь с Маргаритой Алигер, которая безумно его любила, и в 1943 году родила дочь Марию; последнее увлечение Фадеева – Клавдия Стрельченко, молодая вдова поэта Вадима Стрельченко.

Тем не менее, прожили эти два талантливых человека 20 лет. Любила ли Ангелина Иосифовна мужа?.. Сначала она испытывала к нему глубокую благодарность, а позже, узнавая его глубже, его положительные стороны, понимая его непростое положение в обществе и вынужденные нелицеприятные компромиссы с властью, сострадая ему, всячески поддерживала. Во всяком случае, прожив очень долгую жизнь (94 года), завещала похоронить себя рядом с мужем, на Новодевичьем кладбище, что и было исполнено…

«Палач или жертва?»

Существует мнение, что Фадеев был один из основных исполнителей репрессированного аппарата в Союзе Писателей, и будто бы давал «благословение» на то, чтобы сажали, репрессировали или расстреливали того или иного писателя, неугодного власти.

Конечно, это большое преувеличение, а порой и клевета. Стоя во главе Союза Писателей СССР, Александр Фадеев проводил в жизнь решения Партии и Правительства в отношении своих коллег. Ареной сражений была борьба с «космополитизмом».

Под эту «метлу» попали, к примеру, Зощенко, Ахматова, Пастернак и Платонов, которых Фадеев называл «пошлостью советской литературы», будучи искренне уверенный, что борьба с «антинародным искусством» – истинная цель и задача Партии.

Фадеев вместе с Маршаком и Олешей одобрили смертный приговор обвиняемым писателям по делу «антисоветского троцкистского центра».

Писателям-«изгоям» были перекрыты все пути – их не печатали, их никуда не приглашали, им не оказывали помощь в решении элементарных личных проблем. Как наказание – ссылки и полное забвение.

Но при этом он хлопотал, чтобы выделить значительную сумму из Фондов СП СССР для М.М. Зощенко, оставшегося без средств к существованию. Он передал значительную сумму жене А.П. Платонова на его лечение. Он помог А.А. Ахматовой освободить сына из заключения и тоже лично помогал деньгами…

После смерти Сталина многие писатели были реабилитированы и, вернувшись из изгнания, обвиняли во всем Фадеева. Один из таких пострадавших явился на дачу Фадеева в Переделкино, плюнул писателю в лицо, после чего ушел домой и вскрыл себе вены…

Что касается критических статей и разоблачительных писем, то подписывали их, кроме Фадеева, секретариат СП от Тынянова до Бабеля. И подпись Фадеева не была решающей.

«Они думают, что я могу что-то сделать, – говорил Фадеев своей сестре, – а я ничего не могу».

комментария 2

Станислав Федотов

03.07.2021Мне было лет 10, когда я прочел «Молодую гвардию» и был совершенно очарован ее героями. И запомнил фамилию автора. Позже прочитал «Разгром», но повесть эта (не роман) почти не понравилась из-за невнятного, на тот мой взгляд, героя. «Последний из удэге» (не угэде — в очерке опечатка) вообще отложил после первого десятка страниц. То есть, могу смело сказать, что Фадеев для меня как читателя остался навсегда автором одного замечательного романа. Для писателя и этого бывает достаточно. (Шодерло де Дакло стал классиком французской литературы написав лишь «Опасные связи».) Поэтому вполне обоснованно считаю его советским русским классиком. И потому ме было интересно прочитать полновесный биографический очерк Риммы Кошурниковой. С удивлением обнаружил, что практически ничего не знал о Фадееве, кроме его внешней оболочки — многолетнего руководителя Сюза писателей СССР и трагического конца. Разумеется, с возмущением узнал, что «Молодую гвардию» исключили из школьной программы. На какой же литературе сегодня воспитывают новых граждан России? На Солженицыне и Аксенове? Или, не дай Бог, на Сорокине и Пелевине? А то и на Акунине и Улицкой? Боюсь, что ни граждан, ни тем более патриотов Россия уже не получит.

В очерке Р.Кошурниковой много интересных личных моментов из жизни Фадеева. Один меня «зацепил» особенно — это, когда по указке сверху появилась разгромная критика его творчества в печати, и все отвернулись от недавнего кумира. В моей жизни было нечто подобное (разумеется, на своем уровне). В январе 1970 года в газете «Советская Россия» появился разгромный (по идеологическим соображениям) «подвал» по поводу моей третьей книжки стихов (кто его инспирировал, не имею понятия), и от меня, как по команде, отвернулись все коллеги, мои стихи,которые прежде с удовольствием брали в печать, перестали печатать, и двери в издательство (и в Союз писателей) закрылись почти на десять лет. Так что очень хорошо понимаю ту боль, которую пережил Александр Александрович, и благодарен Римме Кошурниковой за проникновенные слова об этом периоде его жизни.

Рад за «Клаузуру», что здесь появляются такие высококачественные материалы.

Дмитрий Станиславович Федотов

01.07.2021Очень непросто писать о непростом человеке. Но написано отлично! Правда, было бы интересно побольше узнать о личной жизни Фадеева — ведь именно в быту и личных переживаниях наиболее полно раскрывается личность человека. Считаю роман «Разгром» лучшим произведением писателя. В школе писал о нем сочинение — получил от учителя «отлично», а от комитета комсомола — устный выговор за слишком вольную трактовку идеи романа.

Спасибо большое Римме Викентьевне за столь интересную статью!