Новое

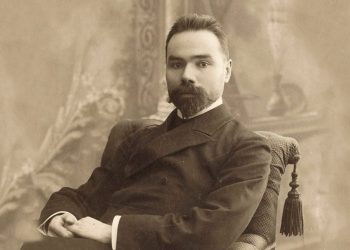

Валерий Брюсов (1873-1924)

02.06.2024

Светлой памяти Валерия Яковлевича Брюсова

Посвящается

Валерий Яковлевич Брюсов

Русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, историк, литературный критик, теоретик и один из основоположников русского символизма.

(1873-1924)

Детство. Юность.

I.

Родился великий русский поэт 1(13) декабря 1873 года в Москве, которую он бесконечно любил, в доме Херодиновой, крещён 6 декабря в церкви Евпла Архидиакона на Мясницкой.

Дед по отцовской линии, Кузьма Андреевич, родоначальник Брюсовых, был крепостным помещицы Федосьи Алалыкиной, владевшей землями в Карцевской волости Солигалического уезда Костромской губернии. В начале 1850-х он выкупился на волю и перебрался в Москву, где и начал весьма успешно торговое дело, а также приобрел каменный дом на Цветном бульваре, где впоследствии долгое время и жил будущий поэт. Образования дед не получил и едва мог подписывать свое имя.

Человеком совершенно иного склада был дед Брюсова по материнской линии – Александр Яковлевич Бакулин. Не лишенный таланта, русский самоучка, он писал прозой и стихами, сочинял басни и слыл среди домашних чудаком. Именно от него впоследствии и перенял Валерий тягу к басням, юморескам и прочим «безделицам».

Отец будущего поэта Яков Кузьмич был весьма образованным человеком: интересовался математикой, медициной, сельскохозяйственными науками, был знаком с трудами Маркса и Дарвина, владел французским языком, прекрасно знал русскую литературу и даже пробовал писать стихи, которые публиковалась в местной печати. Кроме того, Яков Кузьмич горячо сочувствовал идеям революционеров-народников, а также всерьез увлекался скачками, чем заразил и сына, который в 13 лет написал статью в поддержку тотализатора, которую опубликовали в журнале «Русский спорт». В результате азартный Яков Кузьмич просадил все свое состояние на тотализаторе, оставшись, мягко говоря, без гроша.

II.

Родители мало занимались воспитанием сына. Валерий был предоставлен самому себе. Большое внимание в семье Брюсовых уделялось «принципам материализма и атеизма», поэтому Валерию запрещалось читать религиозную литературу. «От сказок, от всякой «чертовщины» меня усердно оберегали, – вспоминал Брюсов. – Зато об идеях Дарвина и принципах материализма я узнал раньше, чем научился умножать». При этом других ограничений на то, что можно читать, а что – нет, не было, – признавался Валерий. – «Изо всех поэтов у нас в доме было сделано исключение только для Некрасова, и мальчиком большинство стихов я знал наизусть».

Брюсов также увлекался научными опытами: он проводил химические и физические эксперименты, а также изучал по книгам природу разных явлений. Не обходилось и без курьезов: случались и взрывы, и отравленная пища для живности двора, за что ему крепко доставалось от отца или матери.

Но самые светлые минуты он отдавал поэзии. «Беспрестанно начинал я новые произведения. Писал стихи, так много, что скоро исписал толстую тетрадь, подаренную мне. Я перепробовал все формы – сонеты, триолеты, рондо, все размеры. Я писал драмы, рассказы, романы… Каждый день увлекал меня все дальше. На пути в гимназию я обдумывал новые произведения, вечером, вместо того, чтобы учить уроки, я писал… У меня набирались громадные пакеты исписанной бумаги».

Ещё в дошкольном возрасте Валерий написал свою первую комедию «Лягушка», которую показывали друзьям, а роли разыгрывали его закадычные товарищи. Получив первоначальное домашнее образование, Брюсов в 11-летнем возрасте поступил во второй класс московской частной гимназии Креймана. Там он пристрастился к чтению классической литературы, начал писать стихи, а также стал издавать в школе журнал – рукописный листок «V класса». Газета критиковала гимназические порядки, так что вскоре его, «вольнодумца», проучившегося в гимназии четыре с половиной года, вынудили перейти в другое учебное заведение (был отчислен за пропаганду атеистических идей – ред.) – в частную гимназию Л.И. Поливанова, этот педагог оказал значительное влияние на Валерия. Именно там он познакомился со стихами французских поэтов – Верлена, Рембо, Малларме. Это подвигло юношу всерьез заняться иностранными языками, чтобы читать любимых зарубежных авторов в оригинале. Валерий признавался:

«Если бы мне жить 100 жизней, они не насытили бы всей жажды познания, которое сжигает меня».

III.

В 1892 году Брюсов поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Там он, по его собственным словам, «решительно чуждался вопросов общественности и все более отдавался литературе», хотя сами занятия не вполне удовлетворяли будущего поэта. Он вспоминал, что один из профессоров «задавал на дом уроки», точно в гимназии, а другой вынуждал студентов «заниматься переводом классика В.О. Ключевского, а также известного филолога, знатока римской словесности профессора Ф.Е. Корша».

История, философия, литература, искусство – вот круг интересов Брюсова-студента. В студенческом обществе любителей западной литературы он познакомился с поэтами Константином Бальмонтом и Александром Добролюбовым, а ещё всерьёз заинтересовался французской, английский и американской поэзией.

Встречи и беседы Брюсова с Бальмонтом были в то время довольно частыми. «Я был одним до встречи с ним и стал другим после знакомства, – вспоминал впоследствии Валерий Яковлевич. – Впрочем не без гордости могу добавить, что несомненно, и я оказал свое влияние на Бальмонта; он сам сознается в этом в одном из своих воспоминаний».

Однако дружба с Бальмонтом у Брюсова, тяготевшего в те годы к общественным проблемам, была недолгой. Вскоре их пути разошлись: «Я от него отказываюсь отныне навсегда… – писал Валерий в 1901 году. – Довольно, я больше не рассчитываю фабриковать так дешево сверхчеловека. Что такое Бальмонт?.. Для меня его стихи – «остывшая зола» Тютчева. Почти не верится, что некогда они горели, и светили, и жглись».

Университетский курс Брюсов закончил в 1899 году, получив диплом первой степени. С этого времени он полностью посвятил себя поэзии.

Путь вхождения в литературу.

I.

Уже с 13 лет Валерий Брюсов связывал свое будущее с поэзией. Самые ранние известные стихотворные опыты относятся к 1881 году; несколько позднее появились его первые весьма слабенькие рассказы. Но в пору обучения его в гимназии Креймана юноша сочинял стихи, занимался изданием журнала; к началу 1890-х годов наступила пора увлеченности Брюсова произведениями французских символистов – Верлена, Малларме, а вскоре и Бодлера. «Под впечатлением их творчества, – признавался Валерий, – созданы те мои стихи, которые впервые появились в печати». И в 1893 году он решился написать письмо (первое из известных – ред.) Верлену, где говорил о своем предназначении распространять символизм в России и представляет себя, как основоположника, этого нового для России литературного течения.

В 1890-х годах Брюсов написал несколько статей о французских поэтах. Восхищаясь Верленом, в конце 1893 года Брюсов создал драму «Декаденты» (конец столетия), повествующую о недолгом счастье знаменитого французского символиста с Матильдой Моте и затрагивающую взаимоотношения Верлена и Артюроя с Рембо.

В период с 1894 по 1895 год Брюсов издал (под псевдонимом Валерий Маслов – ред.) 3 сборника под названием «Русские символисты», куда вошли многие из его собственных стихотворений (снова – под разными псевдонимами – ред.). Большая их часть написана под влиянием французских символистов. Но помимо собственных творений Валерий включил в сборник стихи своего друга А.А. Миропольского, а также и поэта-мистика А.М. Добролюбова. В третьем выпуске «Русских символистов» было представлено стихотворение автора «О закрой свои бледные ноги», которое обрело известность и вызвало неприятие критики, а также гомерический хохот читающей публики.

Долгое время имя Брюсова не только в мещанской среде, но и в традиционной «профессорской», идейной интеллигенции ассоциировалось именно с этим произведением. С иронией отнесся к первым опытам русских декадентов и литературный критик Владимир Соловьев, написавший для «Вестника Европы» остроумную рецензию на сборник. Впоследствии сам автор так отозвался об этих своих первых работах:

«Мне помнятся и книги эти, Как в полусне недавний день; Мы были дерзки, были дети, Нам все казалось в ярком свете. Теперь в душе и тишь, и тень. Далека первая ступень, Пять беглых лет как пять столетий».

Между тем в 1893 году Брюсов поступил на отделение классической филологии историко-филологического Московского университета, где обучался на одном курсе вместе с известным историком литературы Владимиром Саводником, однако через 2 года перевелся на историческое отделение, которое окончил в 1899 году.

…Первый сборник стихотворений Брюсова «Шедевры» появился в 1895 году. Нападки печати вызвало уже само название, не соответствующее, по мнению критики, его содержанию. Следует заметить, что самовлюбленность была характерна для молодого человека, ибо в своем дневнике он записал:

«Юность моя – юность Гения. Я жил и поступал так, что оправдать мое поведение могут только великие деяния».

В предисловии к сборнику автор сообщает читателям: «Печатая свою книгу в наши дни, я не жду ей правильной оценки ни от критики, ни от публики: не современникам и даже не человечеству завещаю я эту книгу, а вечности и искусству».

Как для «Шедевров», так и вообще для раннего творчества Брюсова характерна тема борьбы с дряхлым, отжившим миром патриархального купечества, стремление уйти от «будничной действительности» – к новому миру, рисовавшимся ему в произведениях французских символистов. Принцип «искусство для искусства», отрешенность от «внешнего мира», характерные для всей лирики Брюсова, отразились уже в стихотворениях этого первого сборника. Там автор – «одинокий мечтатель, холодный и равнодушный к людям». Иногда его желание оторваться от мира доходит до тем самоубийства. При этом Брюсов ищет беспристрастно новые формы стиха, создает экзотические рифмы, необычные образы, такие как:

«Тень несозданных созданий Колыхается во сне.\ Словно лопасти латаний На эмалевой стене.\ Фиолетовые руки На эмалевой стене Полусонно чертят звуки \В звонко-звучной тишине».

В этих стихотворениях чувствуется сильное влияние Верлена. В течение 2,5 месяцев 1896 года Брюсов лечился на «Водах» в Пятигорске, и там были созданы: «Побледневшие звезды дрожали», «Юному поэту», «Сквозь туман таинственный» и другие.

Следующий сборник стихов появился в 1897 году под названием «Это Я!». Здесь автор все еще холодный мечтатель, отстраненный от внешнего мира, грязного, ничтожного, которой поэт ненавидел. Но разработанная ещё в молодые годы теория символизма была ему дорога, и когда критики пытались её опорочить, Брюсов им отвечал: «Новое направление в поэзии органически связано с прежним. Просто новое вино требует новых мехов».

Окончив в 1899 году университет, Брюсов целиком посвятил себя литературе. Несколько лет он работал в журнале П.И. Бартенева «Русский архив». Во второй половине девяностых он сблизился с поэтами-символистами, в частности, с К.Д. Бальмонтом, которое вскоре переросло в дружбу, не прекращающуюся вплоть до его эмиграции.

II.

В самом начале ХХ века в Москве возник Литературно-художественный кружок. Поначалу он собирался в разных местах: то на Воздвиженке, то на Мясницкой, на Тверской, в конце концов в 1905 году он обосновался в доме Вострякова на Большой Дмитровке и вскоре стал играть важную роль в культурной жизни Москвы. Директорами правления были Валерий Яковлевич Брюсов, певец Л.В. Собинов и артист А.И. Сумбатов-Южин.

Литературно-художественный кружок являлся главным идейным центром московских символистов. На его «вторниках» кроме Брюсова выступали Константин Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Юргис Балтрушайтис, Сергей Соколов и другие. Посещал заседания приезжавший из Парижа поэт, критик, искусствовед и художник Максимилиан Волошин. Из Петербургских символистов на заседаниях присутствовали нередко Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский.

Но просуществовал кружок недолго: в первые месяцы империалистической войны 1914 года его помещения были отданы под лазарет для раненых, а Валерий Брюсов вскоре уехал на фронт в качестве военного корреспондента крупной московской газеты либерально-буржуазного направления «Русские ведомости». Однако через 2 года патриотический пыл угас, и Брюсов вернулся в столицу, глубоко разочарованный тем, что происходило на фронтах, где полным ходом шло моральное разложение солдат.

Стихи Брюсова о первой мировой войне, публиковавшиеся в газетах и журналах, частично вошли в его книгу «Сеть цветов радуги» (1916). Ура-патриотический и шовинистический угар, охвативший ряд русских литераторов в первые недели войны, коснулся, к сожалению, и Брюсова. Вслед за Н. Гумилевым, Ф. Сологубом, К. Бальмонтом и другими «военными бардами» в стихотворении «Последняя война» (1914) Брюсов писал:

«Пусть рушатся былые своды, Пусть с гулом падают столбы; Началом мира и свободы Да будет страшный год борьбы!».

В статьях «Поэты на фугасах» и «Не бабочки, а Александр Македонский» молодой Владимир Маяковский с убийственной иронией критиковал «военные» стихи 1914 года, в том числе и стихотворение Брюсова «Польше» и «В Варшаве».

К счастью, подобные заблуждения Брюсова в оценке военных событий были временными. Уже в 1915 году в стихотворении «В альбом» появляются строки совершенно иного плана:

«Брошена русская рать Там, на полях, без оружий!.. Нечем на залп отвечать, Голые руки… О, боже! – Многое можно прощать, Многое, но ведь не все же!..».

Это стихотворение Брюсов также включил в сборник, но оно было решительно изъято цензурой.

III.

В 1904-1909 годах московские символисты издавали ежемесячный журнал «Весы». Его, как и книгоиздательство символистов «Скорпион», финансировал крупный капиталист С.А. Поляков, который был их редактором-издателем, однако фактически всю работу выполнял за него Брюсов.

В редакции «Скорпион» и «Весов», которые находились в здании гостиницы «Метрополь» на театральной площади, Валерий Яковлевич приходил обычно пешком. Когда его спрашивали, почему он не берет извозчика, Брюсов отвечал: «Такая прогулка по оживленным московским улицам мне необходима. Когда я иду в редакцию, почти всегда сочиняю стихи: Под вольный грохот экипажей мечтать и думать я привык».

На Тверском бульваре в небольшом павильоне, который находился напротив здания Драматического театра имени А.С. Пушкина, помещалось «Кафе Грека» (его хозяином был грек — ред), которое посещали почти все, кто сотрудничал в «Скорпионе» и в «Весах». Бывал тут и Брюсов, очевидцы вспоминают, что он «с улыбкой вслушивался в разговоры, медленно смакуя маленькими глоточками ликер» и что-то записывая на листочках.

Весной 1906 года Валерий Яковлевич познакомился с Михаилом Александровичем Врубелем, встречу с которым он считал «в числе удач жизни». Тяжело больной художник находился в то время в московской лечебнице Ф.А. Усольцева. Портрет Брюсова, выполненный им здесь, был по словам поэта, «самой последней работой, над которой трудился Врубель». И теперь это замечательное произведение находится в Третьяковской галерее.

Вероятно, именно к этому времени относится и стихотворение Брюсова «М.А. Врубелю», помещенное им в сборник «Все напевы»:

«От жизни лживой и известной Твоя мечта тебя влечет В простор лазурности небесной Иль в глубину сапфирных вод…

Нам недоступны, нам незримы, Меж сонмов вопиющих сил, К тебе нисходят серафимы В сиянье многоцветных крыл.

Из теремов страны хрустальной, Покорны сказочной судьбе, Глядят лукаво и печально Наяды, верные тебе.

И в час на огненном закате Меж гор предвечных видел ты, Как дух величий и проклятый Упал в провалы с высоты.

И там, в торжественной пустыне, Лишь ты постигнул до конца Простертых крыльев блеск павлиний И скорбь эдемского лица!»

IV.

В период первой русской революции в творчестве Брюсова все чаще стали звучать гражданские мотивы. Вот одно из таких стихотворений того времени «Балаганы», где перед читателем проходила вереница соответствующих аксессуаров: «Панорамы, графоманы, Новый синематограф, Будды зуб и дрозд ученый, Дева с рогом и удав.

Вот появляется «Черный фрак», который «мило публику смешит»: Это – с петлею веревка (Может каждый в руки взять). Ей умели очень ловко Жизнь, чью надо, убавлять. Это – царская корона (Крест – один, алмазов – сто), Ей могли во время оно Делать Некиим – ничто».

И хотя все эти предметы балаганный шут называет «находками из отдаленных веков», каждому ясно, о каком времени идет здесь речь. Нет ничего удивительного, что это стихотворение не увидело свет в дореволюционное время и пролежало в архиве поэта до 1935 года.

Контрасты капиталистического города, в котором наряду с блеском и роскошью царят нищета и бесправие, ярко показаны в другом его стихотворении – «Городу» с саркастическим подзаголовком «Дифирамб»:

«Драконом, хищным и бескрылым, Засев, – ты стережешь года, А по твоим железным жилам Струится газ, бежит вода. Ты гнешь рабов угрюмых спины, Чтоб иступлены и легки, Ротационные машины Ковали острые клинки. Коварный змей, с волшебным взглядом! В порыве ярости слепой Ты нож, с своим смертельным ядом, Сам подымаешь над собой».

Несколько раньше было написано поэтом еще одно стихотворение о городе «Каменщик», которое стало уже при жизни Брюсова хрестоматийным, которое рабочие превратили в революционную песню и распевали на улицах во время демонстраций. История его создания такова: летом 1901 года Валерий Яковлевич, возвращаясь с дачи, проезжал мимо знаменитой Бутырской тюрьмы. В то время возводился еще один более мрачный корпус-каземат. Брюсов остановился и стал беседовать с рабочими, которые были заняты на строительстве:

– Каменщик, каменщик, в фартуке белом, Что ты там строишь? Кому? – Эй, не мешай нам, мы заняты делом, Строим мы, строим тюрьму».

– Каменщик, каменщик с верной лопатой Кто же в ней будет рыдать? – Верно, не ты, и не брат твой, богатый. Незачем вам воровать.

– Каменщик, каменщик, долгие ночи Кто ж проведет там без сна? – Может быть, сын мой, такой же рабочий, Тем наша доля полна.

– Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй, Тех он, кто нес кирпичи! – Эй, берегись! Под лесами не балуй… Знаем все сами, молчи!..

Стихотворение «Каменщик» было переведено на многие иностранные языки, положено на музыку композиторами В. Толоконниковым, Ю. Энгелем, Е. Вильбушевичем. В одном из писем, посылая другу стихотворение «Каменщик», Брюсов писал: «Кажется, еще не посылал Вам этих стихов, может быть лучших из своих последних».

О глубоком сочувствии поэта трудящимся, о его симпатиях революционерам ещё задолго до победы Великого Октября есть воспоминания старейшего члена Коммунистической партии А.С. Крупской:

«Я училась вместе с сестрой Валерия Яковлевича, дружила с ней, бывала у них дома, знала не только его, но и отца его. Вместе с другими молодыми людьми я декламировала стихи Брюсова «Каменщик», и мне казалось, что автор этих строк не может не сочувствовать нам, революционерам-марксистам. И я убедилась затем, что это на самом деле так… Когда большевики поставили задачу использовать все легальные возможности для сбора средств на революционную работу, я обратилась к Валерию Яковлевичу, и он охотно дал согласие помочь нам. И помог: деньги, собранные им после одного литературного вечера, а это очень большая сумма, были отданы Брюсовым на дело революции».

Валерий Брюсов и Революция.

I.

Творческая деятельность Брюсова в дореволюционные годы была многогранной и разносторонней. Он выступал и как поэт, прозаик, переводчик и критик, и как литературовед, публицист, исследователь теории стихосложения. И о своей литературной деятельности Валерий Яковлевич со свойственной ему скромностью и деликатностью говорил:

«Я вступил членом в большинство литературных и художественных обществ Москвы. Во многих из них я участвовал в составе правления. Особенно деятельно я занимался и продолжаю это делать делами Московского литературно-художественного кружка, где состою председателем дирекции. Много времени я посвящаю также основанному при моем участии Обществу свободной эстетики. Могу еще добавить, что, пользуясь некоторой популярностью в литературных кругах Москвы, я имею удовольствие видеть и принимать у себя большинство иностранных писателей и художников, почему-либо попадающих в Россию».

Но вот пришел Октябрь!.. И поэт имел счастье увидеть, какие громадные изменения происходили во внешнем облике любимого города; как решительно преображалась вся жизнь Москвы!.. Отдав некую дань формализму и эстетизму в своих прежних стихах, Брюсов теперь стремился к отражению в поэзии насущных проблем, волновавших передовую русскую общественность. Это понимали и поддерживали Максим Горький и другие писатели-реалисты. Как отмечал Н.Д. Телешов: «Многие из декадентов, сотоварищей Брюсова, так и замерли на своих вычурных произведениях, а Валерий Яковлевич с годами все рос и становился крупной величиной».

В 1917 году Брюсов выступил с защитой М. Горького, раскритикованного буржуазной прессой за поддержку большевиков в редактируемой им газете «Новая жизнь». В сонете, посвященного Горкому, Поэт в июле того же года писал: «И тот же шум вокруг твоих созданий В толпе, забывшей гром рукоплесканий С каким она лелеяла «На дне…».

Октябрь Валерий Яковлевич принял, как говорится, «всем сердцем»: он активно участвовал в литературно-издательской жизни Москвы, работал в различных советских учреждениях; Поэт по-прежнему был верен своему стремлению быть – первым в любом начатом деле. Все это вызывало у большинства писателей негативную реакцию: «А Брюсов-то все левеет, почти уже форменный большевик, – писал Иван Бунин. – Не удивительно, что в 1904 году превозносил самодержавие, требовал немедленного взятия Константинополя. В 1905 появился с «Кинжалом» в «Борьбе» Горького. А с начала войны с немцами стал «ура-патриотом». Теперь – большевик!».

Такие издевательские нападки «братьев-писателей» были Брюсову не в новинку. С 1917 по 1919 год он возглавлял Комитет по регистрации печати (с января 1918 года – Московское отделение Российской книжной палаты — ред); с 1918 по 1919 заведовал Московским библиотечным отделом при Наркомпросе; с 1919 по 1921 – был председателем Президиума Всероссийского союза поэтов (руководил поэтическими вечерами московских поэтов различных групп в Политехническом музее — ред).

Но кроме литературных забот, Валерий Яковлевич уделял огромное внимание общественной деятельности: лично встречался с представителями литературы и культуры Армении; работал в Московском армянском комитете, деятельно оказывал помощь армянам – жертвам войны и турецкой резни.

Много внимания уделял Брюсов преподавательской деятельности. В 1915-1917 годах читал курс лекций в московском Народном университете имени Шанявского, а также много работал и как редактор различных изданий, которые, по его разумению, не могли без правки быть опубликованы.

Оценивая деятельность Брюсова, Горький летом 1917 года писал ему: «Давно и пристально слежу я за …Вашей культурной работой, и я всегда говорю о Вас: это самый культурный писатель на Руси!». И ещё: «О Вас давно наслышан. Интересуюсь очень».

Несмотря на то, что Горький и Брюсов принадлежали в то время к различным течениям русской литературы, их связывало чувство глубокого уважения друг к другу. Так, в письме к Максиму Горькому от 27 июля 1912 года Брюсов выражал свое «глубочайшее уважение, которое с годами освобождается от примеси разных случайных чувств, расчета и крепнет».

II.

На события Февральской революции Брюсов откликнулся рядом стихотворений, из которых самое известное «Освобожденная Россия». В день, когда оно появилось на свет, 1 марта 1917 года поэт сообщал Горькому: «Все мы ждали и верили, что желанное сбудется «когда-то», через годы, и вдруг, чуть не в один день мечта стала простой правдой. Предвижу, конечно, разные опасности…».

Брюсов безусловно понимал, что Февральская революция – это только первый этап к подлинному освобождению трудящихся. И не ошибся. В одном их лучших стихотворений «Я вырастал в глухое время», написанным уже после Октябрьской революции, есть такие строки:

«И я гадал: мне суждено ли Увидеть новую лазурь, Дохнуть однажды ветром воли И грохотом весенних бурь… Год пятый прошумел, далекой Свободе открывая даль. И после гроз Войны жестокой был Октябрем сменен Февраль. Мне видеть не дано, быть может, Конец, чуть блещущий вдали, Но счастлив я, что был мной прожит Торжественнейший день земли».

В отличие от других писателей-символистов – Бальмонта, Мережковского, Гиппиус, Вячеслава Иванова, враждебно относившихся к советскому строю, и вскоре эмигрировавших за границу, Брюсов и Блок с первых дней Великого Октября стали сотрудничать с рабоче-крестьянской властью.

III.

В 1920-м году Брюсов стал членом РКП(б); работал в Государственном издательстве, заведуя литературным подотделом Отдела художественного образования ГлавПрофОбра. В следующем году Валерий Яковлевич организовал Высший литературно-художественный институт (ВЛХИ), и до конца жизни оставался его ректором и профессором.

Кроме того, Брюсов являлся постоянным членом Моссовета; принимая активное участие в подготовке Первого издания Большой советской энциклопедии, а именно был редактором отдела литературы, искусства и языкознания (к сожалению, первый том вышел уже после смерти поэта – ред.).

В 1923 году в связи с 50-летним юбилеем, Брюсов получил Грамоту от Советского правительства, в котором отмечались многочисленные заслуги Поэта «перед всей страной» и выражалась «благодарность рабоче-крестьянского правительства».

Анатолий Васильевич Луначарский, советский государственный партийный деятель, писатель, критик, академик АН СССР, считал Брюсова «Певцом революции».

Семья и личная жизнь В.Я. Брюсова

I.

Богатая любовная лирика поэта во многом основана на личном опыте. В гимназии Валерий перенес тяжелую драму, когда от оспы скончалась его возлюбленная Елена Краскова.

В юности Брюсов увлекался театром и выступал на сцене московского Немецкого клуба. Здесь он познакомился с Натальей Дарузес – «Талей», которая выступала под фамилией «Раевская». Роман продлился недолго: в конце 1893 года они расстались.

Следует заметить, что Валерий был большой любитель молоденьких, симпатичных девушек, умел красиво ухаживать, развлекать, но очень мало было тех, кто «продержался» долго. Брюсов всегда искал поэтического вдохновения в объятиях других муз; среди его избранниц побывали и великая актриса В.Ф. Комиссаржевская, и «богемная дама» Н.И. Петровская, и молоденькая поэтесса Н.Г. Львова.

Но женился Брюсов… на гувернантке своих сестер – Иоанне Матвеевне Рунт, чешке по происхождению, католичке по вероисповеданию: в феврале 1897 года они познакомились, а сентябре того же года – обвенчались. Зинаида Гиппиус, добрая знакомая Валерия, удивлялась, характеризуя супругу поэта как «необыкновенно обыкновенную».

Но сам Валерий буквально «сходил с ума», он писал: «Недели перед свадьбой не записывал. Это потому, что они были неделями счастья, как же писать теперь, если свое состояние я могу определить только словом «блаженство»?.. Мне почти стыдно делать такое признание, но что же?.. Так есть».

Однако подобное «блаженство» продолжалось, увы, недолго. Появились на стороне другие весьма привлекательные дамы. Но Иоанна Матвеевна была очень мудра и смогла стать верным другом и помощником супругу. Все, что выходило из-под пера мужа, она читала, и помогала, если находила какие-то «несообразности» в тексте, устранять.

II.

Иоанна Матвеевна зорко следила за здоровьем мужа, и по её настоянию, Валерий Яковлевич летом 1924 года взял двухмесячный отпуск, поскольку беспрерывный в течение ряда лет титанический труд весьма серьезно ослабил его здоровье. Вместе с восьмилетним племянником Колей Брюсовым (своих детей у Брюсовых не было – ред.) он отправился в дом отдыха, в Крым. Остановились в Алупке, где когда-то, в юности здесь они с супругой провели свои счастливые дни.

На склоне зеленой горы высился знакомый большой дом графа Воронцова, построенный в стиле английского замка с широкой парадной лестницей, обращенной к морю, по обеим сторонам которой лежали большие мраморные львы. К дому примыкал чудесный парк с водоемами, и уединенными тропинками между экзотических деревьев и кустарников. Красота, тишина, курорт, – не то, что в заполошной Москве, где лязг и грохот, не прекращающийся ни на минуту…

В Москву возвращались порознь: Иоанна Матвеевна, забрав Колю, уехала сразу, а Брюсов отправился в Коктебель, к Волошину в гости. Стояла пора сбора винограда. В доме Максимилиана Александровича собрались гости: писатели и поэты, музыканты и давние друзья гостеприимного хозяина. Отмечали день рождения именинника, устроили шутливый карнавал с переодеваниями, с «живыми» картинками. Брюсов прочел специально написанное по этому случаю стихотворение «Максимилиану Волошину», наполовину серьезное, наполовину ироническое.

Ясные, солнечные дни пролетели незаметно. Однажды отправились в горы; группу гостей возглавлял Волошин в неизменном до колен хитоне. Все поначалу шло прекрасно, но вдруг посмурнело, потемнело и полил сильный дождь – гроза!.. Брюсов, как галантный кавалер, накинул своей даме на плечи свой пиджак, но вымокли, конечно, все, что называется, до «нитки».

Все гости чувствовали себя прекрасно, шутили, смеялись, но Валерий Яковлевич почувствовал себя плохо: усилился кашель, голова пылала – сильнейший жар!.. Кто-то из гостей раздобыл в аптеке аспирин, которым и «накормили» больного. Брюсов с трудом написал письмо жене, где объяснил, что задерживается из-за болезни.

Вернувшись в Москву, Брюсов, не вполне оправившись, окунулся в повседневные дела. В институте ВЛХИ предстоял первый выпуск студентов, и этому событию он, ректор, придавал очень большое значение. Валерий Яковлевич инспектировал работу преподавателей, советовался с ними, как и куда направить своих выпускников, где бы они обрели любимую работу.

…В октябре Брюсов опять слег; вызвали врачей, которые поставили диагноз: «крупозное, ползучее воспаление лёгких, осложненное плевритом. Когда болезнь слегка отступила, неугомонный ректор, несмотря на то, что чувствовал себя неважно, снова занялся делами.

Но судьба не пощадила Брюсова: осенью того же года он опять слег с высокой температурой. Ослабленный морфием (поэт был с ранних лет морфинистом – ред.) организм не смог перебороть болезнь. Врачи поставили страшный диагноз: «воспаление легких».

Встревоженная Иоанна Матвеевна день и ночь не отходила от постели любимого, понимая, что теряет его. Понимал это и сам Валерий Яковлевич. Чувствуя приближающееся неизбежное, он ни на минуту не выпускал её руки. Когда температуру удавалось сбить, Брюсов просил жену читать вслух Платона и последние журналы, где публиковались открытия в науке и прочие московские новости.

Даже лежа в постели с высокой температурой, Брюсов отдавал распоряжения по институту, надеясь вскоре стать на ноги. Но Иоанна Матвеевна понимала, что положение белее чем серьёзное и пригласила к супругу светил медицины – профессоров В.Д. Шервинского и Е.Е. Фромгольда. Однако все усилия врачей не помогли: организм, значительно расшатанный до болезни, не выдержал все нараставшей «токсемии».

Однако не смотря на боль, сознание долго не покидало его. Брюсов сознавал, что происходит, и несколько раз из его уст срывалось: «Конец!». 8 октября он взял жену за руку и с трудом сказал ей несколько слов в утешение. После мучительной паузы медленно произнес: «Мои стихи…» – и потерял сознание. Иоанна поняла «сбереги».

Ночь прошла тревожно: больной метался и сильно страдал. Смерть наступила утром 9 октября 1924 года.

Похороны известного литературного мэтра, принявшего советскую власть, превратились, как многие вспоминали, в настоящий «спектакль». Траурный кортеж медленно двигался от Поварской к Ново-Девичьему кладбищу Москвы, где Поэт и был похоронен 12 октября. Возле памятника А.С. Пушкина у Моссовета, в университетском саду на Моховой и во дворе Академии художеств на Пречистенке прошли митинги, на которых выступали Николай Бухарин и Отто Шмит, а также на прощальной панихиде проникновенное слово произнесли нарком А.В. Луначарский и президент Академии художественных наук П.С. Коган.

Речи звучали по всему городу, все прославляли великого Поэта и писателя; Брюсову наверняка понравилось бы такое прощание. Но именно в день похорон пятидесятилетнего Поэта вышел последний сборник его стихов, названный им, по обыкновению, по-латыни – «Меа», что означает «Спеши». Да, в последние годы он именно спешил – писать, трудиться, познавать…

«Он видел Будущее…»

К слову сказать, бывшие, так называемые, «друзья» проклинали его, ибо и он не был к ним благосклонен. Но Брюсов, несмотря на все свое «позерство», обладал историческим кругозором, причем не только по диплому и громаде прочитанного за многие годы. В начале века он видел, что будущее – за «Каменщиком», который еще расправит плечи. Потом предсказывал, что грядущие «гунны» уничтожат старый мир. А в революционном «хаосе» (который не соответствовал его характеру, его стилю жизни) он видел будущий гармоничный советский уклад, основанный на вере в науку. В значительной степени и это пророчество Брюсова сбылось. По крайней мере, он оказался гораздо трезвее и проницательнее тех, кто видел в большевиках чуть ли не оживших «чертей» и «вурдалаков». Брюсов в те дни писал:

Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен. Кричите, буйствуйте, его вам не свалить! Распад певучих слов в грядущем невозможен, – Я есмь, и вечно должен быть. И станов всех бойцы, и люди разных вкусов, В каморке бедняка, и во дворце царя, Ликуя, назовут меня – Валерий Брюсов, О друге с дружбой говоря.

В сады Украйны, в шум и яркий сон столицы, К преддверьям Индии, на берег Иртыша, – Повсюду долетят горящие страницы, в которых спит моя душа. За многих думал я, за всех знал муки страсти, Но станет ясно всем, что эта песнь – о них, И, у далеких грёз в неодолимой власти, Прославят гордо каждый стих.

И новых звуков зов проникнет за пределы Печальной родины, и немец, и француз. Покорно повторят мой стих осиротелый подарок благородных Муз. Что слава наших дней? – случайная забава! Что клевета друзей? – презрение хулам! Венчай мое чело, иных столетий Слава, Вводя меня в всемирный храм.

Славы с большой буквы, надо признаться, Брюсов все-таки не снискал. Но в его книгах многие из нас наверняка ещё найдут пользу и удовлетворение, а ведь к этому он и стремился. Кстати, именно ему принадлежит идея «литературного образования», в создании специального учебного заведения – прообраз Литературного института, который, кстати, впоследствии и был осуществлен.

Послесловие.

I.

По зодиакальному знаку Валерий Брюсов типичный – «Стрелец». Родился он 1 декабря, под влиянием Меркурия, то есть, натура отважная, независимая и увлекающаяся. Если Стрелец не испортит сознательно своего здоровья, у него есть все шансы дожить до глубокой старости в здравом уме и твердой памяти. Но к большому сожалению, Брюсов не слишком заботился о нем, поэтому и прожил всего 50 лет. Самое уязвимое место у Стрельца – легкие, что и привело Поэта к печальному концу.

Все Стрельцы жаждут оставить свой след на земле, быть первым, полезным Отечеству, чтобы его помнили и благодарили за те дары, которые он подарил людям. Рутина и посредственность не для них. Стрельцы всегда – общественные деятели (исследователи, политики, мессионеры, переводчики, юристы, доктора и пр.). Могут попадать в полосы невезения, но затем самым «удивительным» образом выбираются из неприятных ситуаций.

Стрельцы любят комфорт, для них любовь – это своего рода спорт, они предпочитают женщину, которая не только повышает их гордое мнение о себе, но и хорошо ведет домашнее хозяйство, выполняя все его прихоти и желания. Именно с такой женщиной и свела судьба Валерия Яковлевича.

II.

Объем небольшого очерка не позволяет рассказать об огромном разностороннем наследии Валерия Брюсова. Вот лишь некоторые факты его биографии: Валерий Яковлевич был виртуозным импровизатором; на создание классического сонета у него уходило лишь несколько минут. «Венок» сонетов «Роковой ряд» он написал за 7 часов, куда вошли 15 первоклассных стихотворений.

В 1915 году Московский армянский комитет заказал Брюсову сборник национальной поэзии. Это была антология, охватившая многовековую историю страны. Брюсов все делал сам: переводил, редактировал, готовил книги к печати. После выхода сборника поэт написал ряд статей о культуре Армении. После выхода книги «Летопись исторических судеб армянского народа» Брюсов был удостоен звания «Народного поэта Армении».

Брошюру «Об искусстве», где Брюсов изложил основы эстетических идей новой поэзии», он выпустил в 1899 году.

В двадцатые годы Валерий Яковлевич решился воссоздать «научную поэзию», где бы соединялись новые научные знания с авангардистской поэтикой: сборник «Дали» (1922 г.) и «Меа» («Спеши», 1924 г.).

Драматургия Брюсова, не изданная при жизни, стала важной частью его наследия. Это пьесы: «Учитель» (1892 г.), «Декаденты» (1893 г.), «Земля. Сцены будущих времен» (1905 г.)

Особое место в творчестве Брюсова занимает жанр фантастики. Повесть «На Венеру» (1887 г.); роман «Гора Звезды» (1895-1899 г.), опубликованы только в 1975 году!..

В первый прозаический сборник «Земная ось» (1907 г.) вошли почти все фантастические рассказы, а также драма «Земля», где человечество гибнет в результате экологической катастрофы.

В рассказе «Ночное путешествие» (1913 г.) герой отправляется в путешествие на планету в созвездии Ориона.

Действие неоконченной пьесы «Мир семи поколений» (1923 г.), которая была опубликована лишь в 1973 году, разворачивается на обитаемой комете.

Последним научно-фантастическим произведением стала повесть «Первая междупланетная экспедиция», где описан полет экспедиции на Марс (1920-1921), опубликованная лишь в 1976 году!..

Футурологическая антиутопия «Диктатор» (1921 г.) была запрещена цензурой, и вышла в свет лишь в 1986 году.

Творчество Валерия Яковлевича было чрезвычайно многообразно. Занимался он и переводами стихотворений с подлинников римских, французских, английских авторов, а также – латышских и финских поэтов. С увлечением работал над переводами «Фауста» Иоганна Гёте (первая часть опубликована в 1928 году, вторая, к сожалению, нет).

Среди других сочинений Брюсова – мемуарные очерки, заметки о путешествиях по Европе, художественная и театральная критика, а также статьи об оккультизме и спиритизме, что чрезвычайно интересовало его приятелей, когда они собирались у него дома и вызывали «духов», которые двигали мебель, а некоторые гости впадали в транс. Устраивая эти спиритические сеансы, Валерий Яковлевич пытался докопаться до истины, понять суть происходящего.

Сейчас в Москве на проспекте Мира в доме N30, где жил и работал Брюсов в 1910-1924 годы, расположен Музей Серебряного века с его мемориальным кабинетом.

III.

Что любил и ценил Валерий Яковлевич?.. Он был жаден до наук и искусства подобно Ломоносову, которого хорошо понимал. В стихах Брюсов – мужественный и твердый завоеватель, сильная личность. Любимым историческим героем его был Александр Македонский, который, если верить историческим легендам, тоже сочетал в себе эти черты.

Пожалуй, сегодня у него нет репутации великого Поэта, а также «царя царей», каким считал себя Брюсов, обожавшим торжественные и грозные жесты. Но все-таки это единственная в своем роде судьба, – именно он один из первых творцов Серебряного века, стал основоположником не только советской литературы, но и высокой советской культуры. У Брюсова нет соперников в области рифмы, ритма, стиля, отточенности стиха, а символизм его теперь признается читающей публикой безоговорочно.

Многие произведения Брюсова положены на музыку; среди композиторов, которых покорила его поэзия, были Рахманинов, Глиэр, Гречанинова, Крейн и другие. В начале 1990-х годов всплыла тема в отечественном кино. По его повестям и рассказам сняты несколько кратко и полноформатных фильмов и пущены в прокат.

…В Москве Валерий Яковлевич прожил все пятьдесят с небольшим лет своей интересной и плодотворной жизни. Он знал её и помнил все эти годы: и начала 80-х годов XIX века, и Москву мировой войны и революции, а также Москву советскую. Он очень её любил и посвятил любимому городу не одно стихотворение; вот одно из них:

Стародавняя Москва.

Нет тебе на свете равных, Стародавняя Москва! Блеском дней, вовеки славных Будешь ты всегда жива!

Град, что строил Долгорукий, Посреди глухих лесов, Вознесли любовно внуки Выше прочих городов!

Здесь Иван Васильич Третий Иго рабство раздробил, Здесь, за длинный ряд столетий, Был источник наших сил.

Здесь нашла свою препону Поляков надменных рать, Здесь пришлось Наполеону Зыбкость счастья разгадать.

Здесь как было, так и ныне – Сердце всей Руси святой, Здесь стоят её святыни За Кремлевскою стеной!

Здесь пути перекрестились Ото всех шести морей, Здесь великие учились – Верить Родине своей!

Расширяясь, возрастая, Вся в дворцах и вся в садах, Ты стоишь, Москва святая На шести своих холмах.

Ты стоишь, сияя златом Необъятных куполов, Над Востоком и Закатом Зыбля зов колоколов!

Римма Кошурникова

комментария 2

Владимир+Прокопьевич+Безбадченко

05.06.2024не фанат я Брюсова, но его «Мир электрона»знаю наизусть.

Дмитрий+Станиславович+Федотов

03.06.2024Очередной интересный очерк о недооцененном потомками талантливом русском писателе от признанного мастера жанра — Риммы Викентьевны! Я далеко не приверженец поэзии символизма, но вот фантастические произведения Валерия Яковлевича читал в свое время с большим интересом.

Спасибо большое!