Новое

Каждому ящеру по ящерице!

03.02.2025

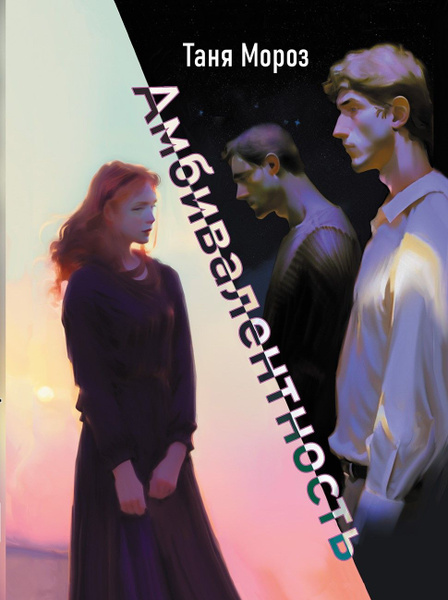

Рецензия на роман Тани Мороз «Амбивалентность».

Издательство «Перескоп-Волга», 2024 год

Я была знакома с рассказами Тани Мороз, они всегда захватывали своим сюжетом, композицией и финалом. Читала с интересом от начала и до конца, сразу втягивалась в интригу и ждала, чем же закончится. «Амбивалентность» первый роман писательницы. И она задумывала его как любовный женский роман, но это не её жанр, получился роман психологический, как и её рассказы. Внутренние конфликты, мотивы, помыслы и рефлексивные переживания персонажей составляют главную тему произведения. Герои постоянно мечутся в собственной самооценке и в догадках об отношении другого к себе. Само название романа – тоже психологический термин, подчеркивающий задачу автора, с которой она успешно справляется. Но поскольку герои романа не относятся к высокодуховным личностям, мне не хватало ироничного тона в отношении их чувств. Слишком серьёзно, не отстраняясь, автор погружает нас в мысли и чувства замкнутых на друг друге персонажей, словно запертых в одной банке скорпионов, беспрестанно жалящих друг друга. После каждодневного чтения очередных глав оставалось какое-то гадкое чувство, что я без спроса покопалась в каких-то неприятных эмоциях далёких по духу личностей, после чего требовалось почитать другую книгу, чтобы это «Санта Барбара» выветрилась из головы и не привиделась во сне. И все же какой-то неопределенный кошмар сложных взаимоотношений мне являлся по ночам. Так что рекомендую это чтение только в дневное время.

Для тех, кто пока не прочитал роман даю краткое содержание. Главная героиня Тома 42 лет узнает об измене своего любовника альфонса Сержа. Она не может ему простить, хотя и не может с ним расстаться, поэтому продолжает с ним дружеские отношения. Чтобы отвлечься от обиды, она начинает встречаться с журналистом и издателем Антоном, циничным жестоким человеком, избалованным женским вниманием, который впервые в жизни благодаря Томе испытывает влюблённость и страсть. Поскольку он видит в Серже соперника, он устраняет его путем совершения убийства, так чтобы улики оставались против Сержа, как заинтересованного лица, который действительно желал смерти студентке, беременной от него и которую он винил в своей разлуке сТомой. В результате Тома, уже жена Антона и ожидающая от него ребёнка безутешна из-за большого срока, грозившего её бывшему поклоннику.

Таня Мороз выбрала удачную композицию: события показываются видением одного из главных героев. Каждая глава – это повествование об одном из них. Этот метод позволил читателю не только погрузиться в реальность событий, но и показать изменение психологии каждого героя. Динамика получилась, развитие персонажей постоянно происходило, но не в лучшую или худшую сторону. Сравнивая с рыбами, я бы сказала, что они плавали на одной глубине, не пытаясь ни погрузиться глубже, ни всплыть на поверхность, ни уплыть куда-то дальше, ни лечь на дно в конце концов. Упорно, словно маньяки, они цеплялись друг за друга, не видя божественного света. Вернее, у героини была какая-то отдаленная цель или мечта уплыть и начать новую жизнь, но она почти ничего для этого не сделала, а попалась на крючок, не вызвав ни у автора, ни у читателя сострадания.

Характеры прописаны тщательно и раскрываются постепенно. Но мне не хватило понимания главной героини в её отношениях с другими людьми, кроме двух персонажей её любовного треугольника. Они или не прописаны совсем или прописаны небрежно и скупо, из-за этого возникало некоторое недоумение. Вроде бы она покупает лекарства для матери, вроде бы считает долгом заботиться о детях, но о какой-либо любви к ним, тревоге, беспокойстве, думах о них нет и речи. Все мысли только о малопривлекательных для читателя двух мужчинах, чуть-чуть о работе и о развлечениях. Сказывается опыт Тани в написании произведений малой прозы и отсутствие – в большой. Характер Антона прописан более ярко и убедительно. Есть отсылки к детству, указывающие на причину его жестокости и садизма. Непонятно только одно, как он умудряется быть журналистом, не умея абсолютно слушать людей, или он только Тому не умел слушать. Вот эта черта характера не объясняется в романе. Он никак не показан с профессиональной точки зрения. Как издатель он тоже мало убедителен, цинику подошла бы более прибыльная в наше время деятельность. Не убедительным получился третий персонаж. С одной стороны, вроде бы получился четко выписанный тип личности альфонса, предающегося развлечениям и пустым мечтаниям, но все его поведение никак не согласуется с тем, что он преподаватель философии, который постоянно должен готовиться к лекциям, заниматься научной работой, и, наконец, логично было, что он просто должен быть склонен к раздумьям на философские темы. У автора Серж получился каким-то одноклеточным, его мысли занимают фильмы-ужастики с попкорном, красивые девки без всяких отношений, а только для эротического воображения на неделю другую, и уж никак он не напоминает интеллектуала, изучающего лучшие мысли человечества, запечатленные на бумаге. С таким характером максимум какую профессию ему можно было дать автору как какого-нибудь менеджера в сфере торговли под стать его подруге.

Характеры прописаны тщательно и раскрываются постепенно. Но мне не хватило понимания главной героини в её отношениях с другими людьми, кроме двух персонажей её любовного треугольника. Они или не прописаны совсем или прописаны небрежно и скупо, из-за этого возникало некоторое недоумение. Вроде бы она покупает лекарства для матери, вроде бы считает долгом заботиться о детях, но о какой-либо любви к ним, тревоге, беспокойстве, думах о них нет и речи. Все мысли только о малопривлекательных для читателя двух мужчинах, чуть-чуть о работе и о развлечениях. Сказывается опыт Тани в написании произведений малой прозы и отсутствие – в большой. Характер Антона прописан более ярко и убедительно. Есть отсылки к детству, указывающие на причину его жестокости и садизма. Непонятно только одно, как он умудряется быть журналистом, не умея абсолютно слушать людей, или он только Тому не умел слушать. Вот эта черта характера не объясняется в романе. Он никак не показан с профессиональной точки зрения. Как издатель он тоже мало убедителен, цинику подошла бы более прибыльная в наше время деятельность. Не убедительным получился третий персонаж. С одной стороны, вроде бы получился четко выписанный тип личности альфонса, предающегося развлечениям и пустым мечтаниям, но все его поведение никак не согласуется с тем, что он преподаватель философии, который постоянно должен готовиться к лекциям, заниматься научной работой, и, наконец, логично было, что он просто должен быть склонен к раздумьям на философские темы. У автора Серж получился каким-то одноклеточным, его мысли занимают фильмы-ужастики с попкорном, красивые девки без всяких отношений, а только для эротического воображения на неделю другую, и уж никак он не напоминает интеллектуала, изучающего лучшие мысли человечества, запечатленные на бумаге. С таким характером максимум какую профессию ему можно было дать автору как какого-нибудь менеджера в сфере торговли под стать его подруге.

Сюжет выстроен умело, финал логичен, но не предсказуем, а поэтому до конца читать интересно. Что мне не хватило? В концовке отсутствует трагизм положения Тамары, а он неминуемо будет. Есть её переживание по поводу судьбы Сержа, и она по привычке еще надеется, что что-то можно изменить, но нужен яркий и ёмкий трагический финал, будь то событие, диалог, мысли или что-то ещё, но обязательно чёткий, показывающий не её сожаления о судьбе Сержа, а трагедию её собственного положения и положения её будущего ребенка, ведь она будет иметь ребенка от чудовища, преступника и какая судьба ждет его или её старших детей? К тому же ребёнок у таких родителей должен родиться больным: отец алкоголик, а мать немолодая. А лучше поставить точку на трагедии родителей Анны, потому что это единственное, что вызывает у читателя глубокое сочувствие. Читатель бы глубоко вздохнул, опечалился и содрогнулся от произошедшей трагедии. А так получился финал неоднократно сказанной Антоном фразы:

«Каждому ящеру по ящерице!»

О чем получился этот роман – о нелюбви и гордыне. Не гордости, которая у персонажей отсутствует совершенно, а именно гордыни, источнику остальных грехов. Хотя герои постоянно говорят о любви и даже порой думают, что любят, они так духовно бедны, что даже не понимают, что это такое. Они все эгоистичны, эгоцентричны. Женщина мечтает, чтобы ее любили мужчины, вернее один мужчина, она достаточно целомудренна, и эта ее лучшая черта. Один к ней привязан, и горько переживает разрыв. Что их объединяло? Подростковая беспечность. Они так и не выросли, оставшись в подростковом сознании. Этой паре удавалось хорошо вместе веселиться, беззаботно развлекаться, резвиться. Только расставшись с женщиной, Серж начинает проявлять признаки любви, он начинает бояться за Анну, сочувствовать ей. Полюбить кого-то ещё он не может, так как любовь — это творчество, ответственность жертвенность, это в конце концов любовь ко всему миру, а всё что он любит, это детские развлечения, которые давала ему Тома. Он презирает всех других женщин, и боится серьёзных отношений. Второму претенденту на союз с Томой и вовсе не доступна любовь, он влюблен впервые, и совершенно ошарашенный от таких эмоций, принимает влюбленность за любовь. Но все, что составляет его сущность по отношению к женщине это желание полновластно и единолично владеть ею, глубинный инстинкт самца завоевать территорию и дать потомство. При этом он готов совершать красивые показушные поступки. Оба мужчины удивительно не искренни, он всё время боятся показать свое истинное лицо, которое на самом деле жестоко цинично. Автору как раз удалось развеять все эти мифы женских романов, где герой такой премилый до женитьбы в результате наведенной порчи становится жестоким и неадекватным.

Чтобы дать читателю главные этапы в развитии сюжета автор, умело вкладывает в их мысли и диалоги ключевые фразы. Через них мы понимаем суть происходящего. Я приведу здесь некоторые цитаты ёмкие, чёткие и иногда метафоричные:

«Они [имеется в виду Серж]с Томой были избалованными детьми в телах взрослых людей».

«Ему [ Антону]вообще было мало дела до того, что она говорила или думала. Он считал, что женщина не может быть ровней мужчине. Тома чётко понимала, что они с Антоном не слышат друг друга, будто находясь на разных радиоволнах, – у них нет даже малейших точек соприкосновения…»

«Ей нравилось, как он [ Антон] смотрит на неё – сверху вниз, как на свою собственность. Обычно так поступала она – со всеми своими партнёрами. По другую сторону баррикад ей бывать ещё не приходилось. Томе казалось, что она встретила своего рыцаря, своего командира»

«[Серж об Антоне:] Он никогда не будет жить твоей жизнью. Никогда, понимаешь? Он же эгоист!»

«Тома задавала себе вопрос: любит ли она хоть одного из них по-настоящему, чтобы и вогонь и в воду? И патроны подавать? Любит ли? Но ответа не находилось.»

Антон давно понял: Тома ровня, под стать ему. Вторая половинка дьявола – ведьма!.

«Это согласие утвердило его [Сергея] в том, что любовь между ними – настоящая. Не страсть, а была, есть и будет настоящая любовь. И даже если Тома сорок раз выйдет замуж !

«На мгновение Тома ощутила болезненный укол сожаления о безвозвратности прошлого, о том, что они больше никогда не смогут вернуться туда, лишив себя той наивной беззаботности, с которой строились их отношения.»

«И что лишь её железобетонная уверенность в любви Сержа не позволяет Антону окончательно растоптать её личность, её самооценку».

[Антон о Томе]: «Неужели никому не удалось разворошить и ободрать карнавальную мишуру?!»

«А с Антоном они совершенно не слышали друг друга, будто люди, кричащие друг другу с балконов соседних домов.»

«Но Тома отдавала себе отчёт в том, что только рядом с Антоном она чувствует себя по-настоящему счастливой.»

[Антон Томе: ] «Любую бабу можно купить за бабло – даже такую как ты.»

[И наконец завершающая фраза Антона ]: «Каждому ящеру по ящерице!»

И так ящеры, деля ящерицу, не умея любить, уважать и сострадать, убивают женщину и не родившегося ребенка. Наверное, роман призван заставить читателя покраснеть и устыдиться своей неправильной жизни. Иначе зачем он написан? Но такие люди и не читают книг, вернее, такие как Антон по роду деятельности читают, но относятся к ним с презрением, наверное, потому что самим им чуждо созидание.

Стиль писателя это прежде всего внутренние монологи, а также диалоги, описание некоторых ярких сцен, дающих четкие характеристики героям. Причем большое значение имеют некоторые постельные сцены. Автор не преследует эротические цели, подробное описание секса вписано в сюжет логично, умело и закономерно. Я даже посоветовала прочитать текст одному писателю, которому требовалось красивое описание секса в его рассказе, но он не обладает таким умением, и просил прислать хорошие образец для подражания. Но в его рассказе секс был ключевой составной сюжета, здесь подробности особенно ничего не дали для понимания героев, достаточно было два три определяющих сюжет моментов. Но опять же это право автора выбирать сцены для развития сюжета, хотелось бы просто отметить, для некоторых читателей роман потеряет ценность от этих сцен. Мне бы хотелось, чтобы авторы больше обращались к классике, в которых без подробных описаний совокуплений и более метафорично, а иногда эротично изысканно сказано гораздо более сильно о глубинном понимании жизни и отношении полов. Иначе в ходе чтения читатель начинает смотреть на персонажей как биолог на исследуемых животных, а не как на божественных созданий для чего-то посланных в этот мир. Я могу дать пример из классики, где несколько последних глав связано со сценой секса, но сам половой акт не описан совсем, а тем не менее сколько чувств, сколько драмы, кульминация и развязка – всё, было связано с ней. Это пример из «Саги о Форсайте» Голсуорси. Название самих глав уже говорит само за себя: «Запретный плод», «Похмелье», «Горький плод» и т.д. Хочется сказать словами Игоря Волгина: «Читайте и перечитывайте классику, господа!» И не смотрите сериалов к тому же.

Конечно, этот призыв относится не только к описанию интимных сцен. В отношении Тани Мороз, несомненно, профессионала, эту фразу я помяну по другому поводу. У Тани одна и та же ошибка в произведениях, которые мне довелось читать, как, впрочем, и у многих других начинающих авторов, произведения которых мне довелось анализировать. Приступая к тексту, авторы почему-то забывают, что читатель ничего не знает о персонаже, о времени и месте произведения, и не удосуживаются чётко обрисовать обстановку и характеристику главного героя. В одном из рассказов Мороз я почти до конца произведения не могла понять, в каком веке происходит действие: в нынешнем, прошлом или позапрошлом. Согласитесь, не только внешность и обстановка визуализируется по-разному, но и поведение героев трактуется и объясняется по-разному. В данном романе Таня избежала такой ошибки, но с характеристикой героини она промахнулась. Мы не знаем возраста героини в начале романа. Судя по реакции Томы на измену, я представила её неопытной девочкой лет семнадцати, тем и более и уменьшительное имя героини указывало на юный возраст, но через некоторое время узнаю, что у нее уже взрослые дети. Думаю, что ей уже, наверное, лет за пятьдесят, она так убивается из-за измены любовника, что уже нет шансов его вернуть. Но уже через большое количество последующего текста мы узнаем её реальный возраст на момент знакомства с Сержем, а потом только на возраст в настоящее время. Потом выясняется, что она выглядела намного моложе. Всё это время облик героини в воображении меняется, роман рассыпается, наступает раздражение на автора. Также и портрет героя, данный подробно в первых строках романа, ни о чем не говорит. Только гораздо позже читатель узнает, что разница в возрасте героев большая. Читайте и перечитывайте классику, господа, чтобы не делать подобных ошибок. Я приведу в качестве примера отрывок из повести «Метель» нашего любимого Александра Сергеевича, чтобы показать, как кратко можно дать полную характеристику времени, места и главного героя произведения.

«В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье … добрый Гаврила Гаврилович Р **. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и следственно была влюблена»

При том, что произведение написано с некоторой долей иронии, читателю с первого абзаца понятно, место и время, и возраст героини, и даже её увлечение и поведение. Допустим, это произведение в духе сентиментализма, а перед нами психологический роман, но почитайте первый русский социально-психологический роман «Герой нашего времени», написанный человеком, не кончавшим литературный институт. Уже в начале первой части дано чёткое описание времени, мести, возраста и внешности главного героя. Но каждая следующая часть также начинается с ясного указания места действия, а вот перед вами начало последний части романа – второй части дневника Печорина. «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками.» Вроде бы лирические строчки из дневника, но как они много говорят, и о месте действия и времени года, и том, что герой встает в пять утра, чтобы полюбоваться на вид из окна и записать в свой дневник свои наблюдения и размышления.

Говоря о стиле автора «Амбивалентности», я не то, что считаю чёткие доскональные описания чувств и поступков недостатком, это несомненное достоинство писателя, но мне как читателю не хватило читательского творчества. Мне ближе произведения, где автор не описывает тщательно, что думает и чувствует герой, а дает читателю знаки о происходящем в душе героя жестом, мимикой, походкой, событиями. Тогда читатель сам становится соавтором произведения. Можно не описывать, как героине тяжко, а написать, какой тяжелой или медленной походкой она идет, как согнулась спина. Не описывать словами, как Тома тосковала по Сержу, а, например, написать, как она зашла в магазин, увидев на витрине красивую рубашку, и по привычке стала выбирать для Сержа, а потом отшатнулась от рядов одежды, зачем это, для чего. Или, например, в начале романа Тамара услышала где-то имя Анна, и непроизвольно заплакала, стыдясь окружающих. Автор владеет элементами данного стиля, но редко им пользуется. Вот этот тонкий план гораздо интереснее напрямую высказанных чувств для понимания глубинного состояния души, мы же не читаем историю психолога о пациенте, а читаем художественное произведением, где над вымыслом надо и задуматься, и заплакать, и вспомнить что-то из своей жизни, и тогда понять, что и с героем то же самое творится. Не надо для читателя все разжёвывать, а дать возможность поразмыслить, соучаствовать.

Несомненным достоинством автора является чистый красивый грамотный литературный язык, отсутствие сленга, непонятных прибауток и стилизаций, научных терминов, малопонятных иностранных слов, чем грешат, к сожалению, современные авторы, часто сами не понимающее научное значение этих слов. Некоторые книги без словаря сленга читать нельзя. Про нецензурную речь я уже не говорю. На примере текстов Тани Мороз всем бы так учиться писать. Я, правда, три раза наткнулась на фразы, режущие мой внутренний слух, но формальных претензий к ним абсолютно нет. Все же укажу две. Возможно, автору пригодится для шлифовки текста до бриллианта. «Тома зажала себе рот ладонями и сильно прикусила большой палец, чтобы не закричать на всю квартиру. Душевная боль оказалась для неё в разы кошмарнее боли физической». Здесь лучше было бы написать:

«Физическая боль чуть заглушила невыносимую душевную»

Или вот еще:

«Тома резко открыла бардачок в поисках таблетки от головы. Содержимое высыпалось ей на колени – ручка, влажные салфетки, чеки. Не обнаружив лекарства, Тома, запихнула всё обратно»

Здесь все правильно, но почему при слове «Лекарства» я мысленно спотыкнулась, как будто слово из другого текста про медицину, а не в этом описании бурной быстрой хаотичной сцены. Я бы этот абзац переписала, но не буду предлагать свой вариант, я думаю, что Мороз сама найдет блестящий вариант изложить этот текст по-другому, чтобы сквозила в нем и головная боль, и невозможность, как всегда, найти в эту минуту что-то от головы.

Мне понравилось в целом умение автора замедлять или ускорять темп происходящих сцен, у автора явно есть талант сценариста. Таня, к большому сожалению, редко обращается к описанию природы, но иногда это внесло бы большей лиричности и помогло бы осмыслению происходящего. Читателю, как и героям, надо вдохнуть воздуха. К тому же через пейзаж автор мог бы выразить свое отношение к героям и событиям, авторского мнения в романе почти не слышно.

И несколько слов о моем восприятии названия романа. Автор в названии даёт ключ к пониманию произведения, это несомненный плюс, хотя я не люблю научных терминов в художественном произведении. Двойственность восприятия героями и себя, и действительности, и друг друга не просто констатация факта, а некий диагноз. Но у меня получились свои ассоциации, сразу после прочтения названия, вспомнила главного героя романа Полякова «Козленок в молоке». Амбивалентно — одна из 12 фраз, которые пришлось выучить Витьку, чтобы стать литературным гением. И как я не старалась, весь роман не могла отвлечься от этого сравнения. Если Таня не хотела такой реакции читателя, стоит подумать о замене названия произведения на синоним.

А так получилось, что под давлением ассоциаций с названием я все ждала чего-то: то ли иронии, то ли юмора Полякова, то ли цитаты из него. У меня в конце прочтения Таниного романа непроизвольно вспомнилась опять-таки фраза из романа Полякова: «Я ненавижу эту мерзкую, задышливую жизненную борьбу, не оставляющую ни сил, ни желаний для борьбы за мечту. В этом, кстати, и заключается главное, базисное свинство бытия: осуществить мечту можно только за счет тех сил, какие обычно тратятся на борьбу за жизнь. Замкнутый круг.»

А хотелось, чтобы литература вырывала нас из этого замкнутого круга хотя бы намёком.

Елена Вадюхина

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ