Новое

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- Александр Балтин. «Новогодняя ёлка, как ретроспекция жизни». Рассказ

- Елена Сомова. «Выравнивание вирусами». Философское эссе

- Путеводитель по краю листа

- Евгений Хохряков. «История с лопухами». Рассказ

- Елена Сомова. «Пришелец». Рассказ

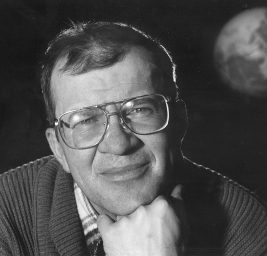

Денис Фонвизин (1745-1792) — русский писатель, прозаик, поэт, переводчик, публицист и великий драматург екатерининской эпохи

12.05.2025

280-летию русского поэта,

переводчика и драматурга XVIII века

посвящается

Денис Иванович Фонвизин

(1745-1792)

«Сатиры смелый властелин»

А.С. Пушкин

В историю русской литературы Денис Иванович Фонвизин вошёл, как талантливый писатель, публицист, драматург и родоначальник национальной бытовой комедии. Яркому представителю екатерининской эпохи удалось преодолеть барьеры цензуры и создать поистине народные произведения, перевернувшие сознание читателей.

Биографию писателя можно назвать квинтэссенцией большой любви, легкомыслия, трудных жизненных решений и следования патриархальным законам, не отпускающих с самого детства. Но между тем признанное остроумие Фонвизина сделало его весьма популярной фигурой в свете. И отнюдь не случайно Н.И. Гоголь ввёл Дениса Ивановича персонажем в свою бессмертную «Ночь перед Рождеством», а А.С. Пушкин даже сделал его главным героем в «Тенях Фонвизина» — истории, в которой призрак Фонвизина посещает современных поэтов, одних наказывая, других вознаграждая. Даже старообрядцы включили полный текст его «Послания к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» в своё летописное сочинение «Век осьмой»…

Первый комедиограф России был приближён к престолу, служил советником у одного из самых влиятельных сановников империи. Но, как и подобает сатирику, свои дни он закончил в опале…

Детство и юность

Драматург родился 3 (14) апреля 1745 года в московской усадьбе Фонвизиных, в семье представителей дворян, предки которых приехали в Россию из Германии после Ливонской войны 1558-1583 гг. В разгар войны далёкий предок писателя, рыцарь и барон Петер фон Визен сдался в плен и стал служить Ивану IV, первому русскому самодержцу. Фамилия семьи изначально звучала как von Wiesen, а после трансформировалась в русскоязычную Фонвизин.

Несмотря на немецкое происхождение, мальчик знал только русский язык, а с немецким познакомился уже в школе!.. А французский язык, на котором он впоследствии свободно разговаривал, молодой человек освоил лишь в зрелом возрасте.

Отец Дениса, Иван Андреевич Фонвизин, статский советник, член Государственной ревизион-коллегии[1]. Он был первым в роду Фонвизиных, кто стал писать свою фамилию именно как «Фонвизин», а не как «фон Визен», по-видимому, из патриотических побуждений. Кстати, вплоть до середины XIX века не существовало единого написания этой фамилии — в одних случаях писали «Фон-Визин», а в других — «Фонвизин».

Детство будущего писателя прошло в доме его отца. Девятилетним мальчиком Денис Фонвизин был записан солдатом в Семеновский полк и числился там «недорослем», якобы отпущенным со службы для прохождения «указанных наук».

Начальное образование будущий писатель получил дома, как и остальные семеро его братьев и сестёр. В возрасте 10 лет отец определил мальчика в только что открывшуюся университетскую гимназию[2] на дворянское отделение, где позже традиционно обучались многие дворянские дети. Таким образом, Фонвизин стал одним из первых учеников вместе с будущим князем Потёмкиным и другими «орлами» екатерининской эпохи. Уже в те годы Денис увлекался чтением серьёзной литературы и даже пробовал писать собственные сочинения. «Он, — писал позже Фонвизин о своём отце, — не в состоянии будучи нанимать для меня учителей для иностранных языков, не мешкал, можно сказать, ни суток отдачею меня и брата моего в университет, как скоро он учрежден стал».

Здесь, в трёхэтажном здании Главной аптеки (бывший Земский приказ), и разместился Императорский московский университет. В день его открытия 12 (25) января 1755 года перед входом было шумно и многолюдно. Российское юношество с энтузиазмом откликнулось на давний призыв М.В. Ломоносова:

О ваши дни благословенны!

Дерзайте ныне ободренны

Раченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать!..

Учился Денис прекрасно. С 1756 по 1762 год его имя постоянно фигурирует в списках отличившихся учеников, публиковавшихся в газете «Московские ведомости». За «первенство в высших классах» его неоднократно награждали серебряной и золотыми медалями. А в 1760 году награждение очередной золотой медалью даже заменили на производство в воинский чин.

После пяти лет учёбы в гимназии Денис был зачислен в высший латинский класс и слушал лекции И.М. Шадена[3] по логике и нравственной философии. Началась новая жизнь: занятия в классах, приватные и публичные диспуты, подготовка речей на заданную тему и прочее.

За отличную учёбу братьев Дениса и Павла Фонвизиных (младший тоже учился в гимназии) и других талантливых мальчиков в 1760 году отправили в путешествие в Санкт-Петербург в сопровождении директора университета И.И. Мелиссино[4] для представления куратору университета графу И.И. Шувалову. Во время этой поездки Денис познакомился со знаменитым учёным, просветителем и одним из основателей Московского университета — Михаилом Васильевичем Ломоносовым, с которым он впоследствии тесно общался. В городе на Неве состоялось и первое знакомство Фонвизина с театром, — ему посчастливилось посмотреть историческую постановку «Генрих и Пернилл» в русском театре под руководством Александра Петровича Сумарокова, видного русского поэта, драматурга и литературного критика. «Действия, произведенного во мне театром, – вспоминал Фонвизин, – почти описать невозможно: комедию, виденную мною, довольно глупую, считал я произведением величайшего разума, а актеров – людьми, коих знакомство, думал я, составило бы мое благополучие». Тогда же Фонвизин познакомился с основателем русского театра Ф.Г. Волковым и выдающимся русским актёром XVIII века И.А. Дмитриевским, первым исполнителем роли Стародума в будущей великой комедии Фонвизина «Бригадир».

Во время учёбы в гимназии Денис очень внимательно познакомился с лучшими образцами русской и зарубежной литературы. К его услугам была и университетская библиотека, а в книжной лавке университета он мог покупать переводы трудов Овидия, Горация, Ювенала, Мольера, Ломоносова, Хераскова и других.

Но, вспоминая годы своего пребывания в университете, Фонвизин весьма иронично охарактеризовал «образ университетского учения».

«Тогдашний наш инспектор, — вспоминал Денис Иванович, — покровительствовал одному немцу, который был принят учителем географии. Учеников у него было только трое… и мы были экзаменованы без всякого приготовления. Товарищ мой спрошен был: «Куда течет Волга?» — «В Черное море», — отвечал он. Спросили о том же другого моего товарища. «В Белое», — отвечал тот. Сей же самый вопрос сделан был и мне. «Не знаю», — сказал я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили».

Среди преподавателей только что созданного университета, безусловно, были и случайные люди, но справедливости ради следует отметить, что им противостояла группа педагогов — знатоков своего дела. Первое место среди них по праву принадлежит Н.Н. Поповскому. Талантливый ученик М.В. Ломоносова, поэт, переводчик, он великолепно читал философию. Кафедру математики со дня основания университета занимал другой ученик Ломоносова — А.А. Барсов; а логику преподавал И.М. Шаден. «Сей ученый муж имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевидны», — отмечал Фонвизин.

Говоря о пребывании Дениса Фонвизина в Московском университете, важно подчеркнуть, что именно в это время произошло его успешное знакомство с театром. Во второй половине 1757 года по инициативе М.М. Хераскова при университете была создана любительская труппа. Молодые люди серьёзно увлеклись театром — проводились репетиции, ставились спектакли по пьесам Мольера, Сумарокова и других авторов. Следует отметить, что одним из организаторов этого студенческого театра выступил и Денис Фонвизин, он сам выбирал пьесы для репертуара и сам играл в них разные роли. Просуществовав не многим более трёх лет, театр, к большому сожалению, был закрыт. Однако именно тогда возникло у Дениса желание написать свою, самую смешную и увлекательную комедию!..

«Действия, произведенного во мне театром, почти невозможно описать: комедию, виденную мною, довольно глупую, считал я произведением величайшего разума, а актеров – великими людьми, коих знакомство, думал я, составило бы мое благополучие».

Между тем время обучения в гимназии приближалось к концу, и весной 1762 года Дениса Фонвизина производят в студенты. Однако учиться ни на одном из трёх факультетов ему, к сожалению, не пришлось…

В сентябре того же года вместе с молодой императрицей Екатериной Алексеевной, прибывшей на коронацию, в числе других придворных в Москву приехал и вице-канцлер князь А.М. Голицын. Перед Фонвизиным открылась возможность поступить на службу в Коллегию иностранных дел в качестве переводчика с чином поручика. В октябре он подал челобитную на имя императрицы с просьбой «определить… с милостивым награждением чина к делам оной Коллегии». Ответ был вполне благоприятным. Одновременно со службой в Коллегии в январе 1763 года Денис Иванович был причислен к кабинет-министру императрицы и литератору И.П. Елагину, а 3 декабря 1764 года стал одним из его секретарей.

В начале 1763 года «переводчик капитан-поручичья чина Денис Фон-Визин» отбыл в Санкт-Петербург.

Остались позади семь лет, проведённые в стенах университета, о котором до конца своих дней Денис Иванович вспоминал с большим теплом: «Как бы то ни было, я должен с благодарностью вспоминать университет. В нем положил я основание некоторым моим знаниям. В нем же научился я довольно немецкому языку, а паче всего там же получил я и вкус к словесным наукам».

Новая, неизвестная для меня жизнь…

I.

Уже в гимназические годы Фонвизин внимательно присматривался к окружающей обстановке, а также дотошно изучал московский быт. К 1761 году относится дебют Дениса Ивановича в печати. 24 августа «Московские ведомости» сообщили о выходе в свет басен Хольберга в его переводах. Этот сборник имел большой успех у москвичей, а в 1765 году вышло его второе издание. Позже, в 1762 году Фонвизин перевёл политико-дидактический роман французского писателя аббата Террасона[5] «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетского», написанный в манере знаменитого «Телемака» Фенелона[6], потом были многочисленные переводы Вольтера, Овидия и многих других. А любимым писателем Фонвизина стал Жан-Жак Руссо.

Именно в Москве в Денисе начинает пробуждаться талант сатирика. Причём в качестве мишени Фонвизин избирает не людские пороки, а порочных людей.

«Весьма рано появились во мне склонность к сатире, — вспоминал Денис Иванович. — Острые слова мои носились по Москве; а как они были для многих язвительны, то обиженные оглашали меня злым и опасным мальчишкою… Меня стали скоро бояться, потом ненавидеть; и я вместо того, чтоб привлечь к себе людей, отгонял их от себя и словами, и пером. Сочинения мои были острые ругательства: много было в них и сатирической соли…».

В Москве Фонвизин жил, окружённый своими персонажами. Достаточно вспомнить его признание, что подлинником к сочинению роли Бригадирши послужила ему одна пожилая москвичка, которую «ближние и дальние, — словом, целая Москва признала и огласила набитою дурою».

Большое влияние оказывал на Дениса и его отец. Вот что рассказывал о нём писатель в своих воспоминаниях: «Он был человек добродетельный, а также истинный христианин, любил правду и так не терпел лжи, что всегда краснел, когда кто-то при нем лгать не устыжался… Ненавидел лихоимства и, быв в таких местах, где люди наживаются, никаких никогда подарков не принимал. «Государь мой! — говаривал он приносителю, — Сахарная голова не есть резон для обвинения вашего соперника: извольте её отнести назад, а принесите законное доказательство вашего права». После сего уже более не разговаривал с приносителем». Уже из этого отрывка видно, откуда унаследовали своё прямодушие любимые герои Фонвизина…

II.

Служба при дворе, посещения театра, визиты родственникам, общение с друзьями — вот петербургская жизнь Фонвизина после того, как его зачислили в секретари кабинет-министра И.П. Елагина. Но, находясь за сотни вёрст от Москвы, Денис тоскует по родному дому, по-прежнему живо интересуется событиями московской жизни, беспокоится, если из города его детства долго нет писем. «Мне истинно только те дни и милы, когда приходит сюда из Москвы почта; да и я, кажется, ни одной почты не пропускал писать к вам…» — читаем мы в одном из его писем родителям.

Как раз в это время Фонвизин работает над переложением стихотворной пьесы французского писателя Грессе[7] «Сидней», в окончательном варианте получившей название «Корион». Место действия Фонвизин переносит из окрестностей Лондона в подмосковную деревню. Имена персонажей меняет на русский лад, а также даёт характерные приметы московского быта того времени.

Я знаю, что Москва свои имеет нравы,

Где сердце веселят различные забавы.

Какое множество в Москве прекрасных лиц!

Там всякий найдет рай в собрании девиц, —

говорит своему барину о беспечной, полной удовольствий жизни молодых московских дворян герой пьесы, «слуга Корионов» Андрей.

Но тем мрачнее на этом безмятежном, безоблачном фоне выглядит положение крепостных крестьян подмосковной «деревни Корионовой»:

…Какую бедную крестьяне жизнь ведут,

Коль грабят их и те, которым предан суд!

Едва ли не каждая реплика Андрея обнаруживает в нём прекрасного знатока тогдашних нравов. Например, о том, как московские дворяне продвигались по службе, мы узнаём из следующих слов:

…В Петербург отправиться извольте,

Вам счастья своего недолго будет ждать,

Коль станете во всем вы знатным угождать:

Известны вам самим больших господ законы,

Что жалуют они нижайшие поклоны;

Умножьте вы число особою своей

Стоящих с трепетом в передней их людей.

Вообще, всё, что есть самобытного в пьесе, связано с Андреем: он — рычаг, с помощью которого Фонвизин совершает «склонение» французской пьесы «на русские нравы».

Денис отлично понял, какие богатые возможности таит в себе образ ироничного слуги, который подмечает и высмеивает недостатки господ. Об этом говорит его стихотворное «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке». Здесь критика нравов дворянства, исходящая от слуг, намного резче и убедительней, чем в «Корионе». Особенно характерен в этом отношении монолог кучера Ваньки, который «вседневно» взирает «на светску суету»:

Москва и Петербург довольно мне знакомы,

Я знаю в них почти все улицы и домы.

Шатаясь по свету и вдоль и поперек,

Что мог увидеть я, того не предостерёг.

Видал и трусов я, видал я и нахалов,

Видал простых господ, видал и генералов…

Попы стараются обманывать народ,

Слуги – дворецкого, дворецкие – господ,

Друг друга – господа, а знатные бояре

Нередко обмануть хотят и государя;

И всякий, чтоб набить потуже свой карман,

За благо рассудил приняться за обман.

Во время работы над этим произведением Фонвизину удалось на месяц вырваться в Москву. Прошло три года с тех пор, как он покинул университет; многочисленное потомство Ивана Андреевича успело подрасти. Ещё в 1762 году Фонвизины купили дом в Москве, где позже и останавливался Денис Иванович. В свои 20 лет он был уже известным писателем — автором многих сатирических стихотворений и популярной пьесы «Кориона», а также прекрасным переводчиком, чьи опыты высоко ценились знатоками.

Семья Фонвизиных была весьма образованной, а дети увлекались переводами с иностранных языков, и сами пытались писать. Девятнадцатилетний брат Дениса, Павел Иванович, помещал в журнале университета меланхолические элегии и бойко переводил с французского. Старшая сестра, Феодосия Ивановна, также писала стихи и занималась переводами. Она вышла замуж за приятеля Фонвизина, дальнего родственника А.Н. Радищева — В.А. Аргамакова[8], и Денис Иванович, будучи в Москве, частенько у них бывал.

За месяц, проведённый в Москве (декабрь — январь 1766 года) с Фонвизиным произошло некое романтическое приключение, отголоском которого является письмо, написанное сразу же по возвращении в Петербург. Это было обращение к неизвестной женщине, которой Денис Иванович увлёкся в Москве: «Клянусь вам, друг мой, что ничего здесь не может меня утешить в нашей разлуке. Любите меня всегда! Это единственное, о чем я вас прошу! – писал он».

В 1769 году Фонвизин перешёл на службу к графу Никите Ивановичу Панину, воспитателю будущего императора Павла Петровича, сделавшись, в качестве его секретаря, одним из наиболее близких и доверенных лиц. А Никита Иванович, в свою очередь, стал одним из первых, кому Фонвизин читал свои новые произведения. Дружба с графом помогла Денису Ивановичу поправить и своё материальное положение. Граф был награждён императрицей за свои труды имением с девятью тысячами душ крепостных, а Панин наделил имением с двумя тысячами душ из них своего любимого секретаря, который как раз накануне удачно женился на двадцативосьмилетней вдове штык-юнкера А.А. Хлопова, Екатерине Ивановне, в девичестве Роговиковой. Венчание прошло в Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе! Этот брак также улучшил материальное положение Фонвизина — в приданое он получил дом на Галерной улице, где и поселился с женой. Всё это вместе позволило драматургу выехать в 1777 году семьёй за границу и довольно долго прожить во Франции.

Оттуда он писал письма своей сестре, генерал-аншефу П.И. Панину, ещё одному близкому другу и единомышленнику дипломату Я.И. Булгакову. В этих письмах писатель вёл пространные рассуждения об улучшении социальной и политической жизни в России, опираясь на свои глубокие наблюдения за жизнью и укладом Франции. Острый ум Фонвизина, наблюдательность, умение разобраться в экономических, социальных и политических явлениях в жизни французского общества позволили ему нарисовать исторически верную картину феодально-абсолютистской Франции и дать оценку увиденному. Письма Фонвизина написаны метким, образным, живым русским языком. Они ироничны, однако эта ирония часто переходит в сатиру, когда дело касается социальной сущности явлений. В августе 1778 года Фонвизин в Париже встречался с молодым Бенджамином Франклином, будущим президентом Североамериканских Соединённых Штатов. Есть версия, что Франклин послужил прообразом одного из наиболее ярких персонажей знаменитой комедии «Недоросль» — Стародума.

Творчество

Денис Иванович Фонвизин, талантливый писатель и драматург, подарил России два прекрасных произведения, которые до сих пор являются образцами жанра комедии и которым нет сноса: это — «Бригадир» и «Недоросль».

«Бригадир»

Эту комедию Денис Иванович написал в Москве (зима 1768 — весна 1769 гг.). Здесь его часто навещал университетский товарищ — писатель и переводчик, впоследствии директор Академии наук и «действительный камергер» С.Г. Домашнев, ставший одним из первых его читателей.

«Бригадир» стал крупным шагом вперёд не только в творчестве Фонвизина, но и во всей отечественной драматургии. Весьма глубоко справедливо то, что русская комедия родилась в Москве, ибо всё самобытное в художественном творчестве Дениса Ивановича так или иначе связано с российской столицей!..

Это комедия положений. Бригадир с супругой хотят женить своего сына Ивана, который только что вернулся из Парижа, на дочери Советника — Софье. Но молодые люди терпеть друг друга не могут. Однако родители обоих заинтересованы в возможности породниться, потому что Бригадир крутит шашни с Советницей, которая одновременно флиртует с Ванечкой, а Советник — с Бригадиршей. Ну а явление любимого Софьей Добролюбова, чистого помыслами, порядочного, но бедного героя (он, кстати, к финалу выигрывает тяжбу за наследство!) разрешает всё к общему удовлетворению и заставляет иных прочих устыдиться своего поведения.

Главным достоинством комедии явились её характеры, списанные с московских дворян того времени. Советник представляет собой типичную для Москвы фигуру чиновника-лихоимца. Вот его нехитрая «жизненная философия»: «А я так всегда говорил, что взятки и запрещать невозможно. Как решать дело даром, за одно жалованье? Этого мы как родились и не слыхивали! Это против натуры человеческой…».

Жена его — «охотница до корнетов, манжет и прочих вздоров». Достоинства человека зависят, по её мнению, от того, был он в Париже или нет. Под стать ей и вздорный Иванушка. В этих персонажах Фонвизин обличал галломанию русского дворянства.

Безусловной удачей комедии явилась бригадирша Акулина Тимофеевна, портрет её также был списан с натуры. Современники чаще всего восторгались именно этим персонажем. Фонвизин вспоминает: «Паче всего внимание графа Никиты Ивановича возбудила Бригадирша. «Я вижу, — сказал он мне, — что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо Бригадирша ваша всем родня; никто сказать не может, что такую же Акулину Тимофеевну не имеет или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойственницу».

Фонвизин удостоился чести прочитать эту новую пьесу перед императрицей, для чего был приглашён в Петергоф. Позже там происходили и другие чтения.

«Недоросль»

По возвращении на родину в 1779 году Денис Иванович пишет свою главную и лучшую пьесу — «Недоросль». И это — триумф! Пьесу прочитала сама императрица и… допустила её к постановке, несмотря на резкую критику чиновничьего и судебного мздоимства. «Умри, Денис, а лучше не напишешь!» — эта, ставшая крылатой, фраза, сказанная князем Потёмкиным на премьере, мгновенно разлетелась среди знатоков и ценителей театрального искусства.

Двенадцать лет отделяют «Бригадира» от этого шедевра. Это были годы, когда Екатерина II от игры в просвещённую монархию переходила к явному, ничем не прикрытому деспотизму. Недовольство её правлением в некоторых кругах дворянства достигло внушительных размеров. В этих условиях Москва стала чем-то вроде центра русской дворянской фронды, местом, куда в разное время и по разным причинам съезжались противники императрицы.

Поэтому не случайно у Фонвизина, лично знакомого со многими из этих людей, в его гениальной комедии именно москвичи являются положительными героями, выразителями оппозиционных настроений самого автора: это и Правдин, и Милон, и Софья, и граф Честан, дядя Милона.

«Слушай, друг мой! — говорит Стародум Правдину. — Великий государь есть государь премудрый. Его дело показать людям прямое их благо. Слава премудрости его та, чтоб править людьми, потому что управляться с истуканами нет премудрости. Крестьянин, который плоше всех в деревне, выбирается обыкновенно пасти стадо, потому что немного надобно ума пасти скотину».

В этом сравнении подданных со стадом содержится прозрачный намёк на императрицу и её окружение. Устами Стародума Фонвизин объявляет войну екатерининскому Петербургу, обрушивая на лицемерного врага всю силу своей иронии. Лживому мифу о том, что Россия благоденствует под скипетром просвещённой монархини, «российской Минервы», как бы противопоставляется другой, более соответствующий истине, — миф о Цирцее, которая превращала своих пленников в свиней!..

Однако, несмотря на высочайшее одобрение, с постановкой «Недоросля» Денису Ивановичу пришлось испытать много трудностей. Получив отказ в Санкт-Петербурге, драматург в мае 1782 года выезжает вместе с актёром И.А. Дмитриевским в Москву. Но и здесь его поначалу ждёт неудача: «московского российского театра цензор», испугавшись смелости многих реплик, не пропускает комедию на сцену.

Но выход был найден: Фонвизин читал «Недоросля» в дружеском кругу в доме московского почт-директора (располагался на месте теперешнего здания Московского почтамта). «Большое общество съехалось к обеду; любопытство гостей было так велико, что хозяин упросил автора, который сам был прекрасным актёром, прочитать хоть одну сцену безотлагательно; Денис Иванович исполнил общее желание, но когда остановился после объяснения Простаковой с портным Тришкой об укороченном кафтане Митрофана, присутствующие оказались так заинтересованы, что просили продолжить чтение; несколько раз приносили и уносили кушанье со стола, и не прежде сели за стол, как комедия была прочитана до конца…»

А после обеда Дмитриевский, по общему требованию, должен был опять читать её сначала!..

Через несколько месяцев Фонвизину всё-таки удалось «пробить» постановку комедии. 24 сентября 1782 года состоялась её премьера в Санкт-Петербурге, а 14 мая 1783 года «Недоросль» был показан москвичам на сцене театра Медокса (ныне — Большой театр). Петр Андреевич Вяземский, первый биограф Фонвизина, писал о том, что в этих постановках «немилосердно сокращали благородные роли Стародума и Милона», в то время как, по свидетельству молодого Карамзина, именно сцены «сериозные обращали на себя все внимание публики».

Успех «Недоросля» был огромен. Его поставили на своей сцене даже студенты университета. Появилось также много других любительских постановок. А в 1784 году в одном из таких спектаклей роль Скотинина сыграл сам Фонвизин!..

До конца 1784 года состоялось 8 постановок комедии, что свидетельствует о её большой популярности. Что же касается самого автора, то он как художник навсегда связал свою творческую судьбу с Москвой!..

«Комедия даровитого Фонвизина всегда будет народным чтением и всегда удержит почетное место в истории русской литературы. Она не художественное произведение, но сатира на нравы, и сатира мастерская. Ее действующие лица – дураки и умные: дураки все очень милы, а умные все очень пошлы; первые – карикатуры, написанные с большим талантом; вторые резонеры, которые надоедают вам своими сентенциями. Одним словом, когда комедии Фонвизина, особливо «Недоросль», никогда не перестанут возбуждать смех и, постепенно теряя чтецов в высших кругах общества, тем более будут выигрывать их в низших и делаться народным чтением…» — писал в своё время В.Г. Белинский.

Фонвизин-публицист

Уже в ранний период литературной деятельности, занимаясь переводами, Фонвизин выступает как прогрессивно мыслящий человек, испытавший на себе влияние просветительских идей. Он переводит политическую трагедию Вольтера «Альзира», проникнутую антиклерикальным духом, трактаты, комедии, среди которых следует выделить французскую комедию Гpecce «Сидней», получившую у Фонвизина название «Корион». Наряду с переводами появляются оригинальные произведения Фонвизина, окрашенные в резко сатирические тона. Из ранних сатирических произведений Фонвизина наиболее существенными являются «Лисица-казнодей» и «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке», в которых сказались общественно-социальный пафос и сатирическая острота, составляющие основную силу Фонвизина-сатирика.

Став секретарём Н.И. Панина, Фонвизин полностью разделяет его оппозицию «самовластию» и своим творчеством драматурга, публициста борется против деспотии и произвола в бюрократическом государстве, против неограниченного рабства крестьян. В трактате «Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой форме государственного правления и от того о зыблемом состоянии как империи, так и самых государей», написанном по «мыслям» Н.И. Панина, в резкой полемике Фонвизина с Екатериной II на страницах «Собеседника любителей российского слова» и в других публицистических выступлениях сатирика отчётливо проявляются политические взгляды писателя.

Написанное Фонвизиным «Рассуждение о непременных государственных законах» (конец 1782 — начало 1783 гг.) явилось одним из лучших произведений русской публицистики XVIII столетия. Предназначалось оно для воспитанника Никиты Ивановича Панина — будущего императора Павла Петровича. Если рассуждения об обязанностях монарха перед подданными были в духе общих просветительских идей, то более определённо прозвучала мысль о праве подданных на насилие отвечать насилием, хотя Фонвизин и имеет в виду дворцовый переворот, способный сместить монарха-тирана: «Нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, когда разрывает». Фонвизин считает, что русскому народу ещё рано давать «преимущества, коими наслаждаются благоучрежденные европейские народы», и в отношении крепостного права считает необходимым не уничтожение его, а введение в «пределы умеренности».

Взрывная сила этого, исполненного гражданского пафоса документа могла вести к самым решительным выводам. Картина самодержавно-крепостнической действительности — это памфлет, написанный с большим ораторским искусством. Недаром этот документ оставил след в развитии русского освободительного движения, будучи известным декабристам. «Рассуждение» в рукописном виде распространялось среди членов тайного общества, оказывая влияние на воззрения дворянских революционеров. Племянник Дениса Ивановича, генерал-лейтенант М.А. Фонвизин[9], был членом Союза благоденствия. В своих записках он пишет о том, что копия «Рассуждения» была передана им Н.М. Муравьеву, который переработал её, «приспособив содержание этого акта к царствованию Александра I».

В 1783 году Денис Иванович печатает первые главы своего нового произведения — «Повествование мнимого глухого и немого». Интересен замысел произведения: нарисовать беспристрастную картину русской действительности с точки зрения человека, при котором люди не стесняются высказывать вслух всё, о чём они обычно умалчивают. И опять-таки героем произведения Фонвизин избирает москвича.

Императрица и её окружение всё более негативно относились к Фонвизину-публицисту. Борьба Фонвизина с Екатериной II особенно усилилась в 1782—1783 гг. Она развернулась на страницах журнала Академии наук «Собеседник любителей российского слова». Это был наиболее значительный журнал, издаваемый Академией наук после прекращения в 1764 году публикаций «Ежемесячных сочинений». Екатерина II не могла простить Фонвизину его независимости и «дерзости» в полемике с ней на страницах «Собеседника».

Это противостояние не могло не отразиться на здоровье писателя. В конце августа 1785 года драматурга постигло несчастье — сорокалетнего Фонвизина разбил паралич!.. Один из друзей, навестивший писателя, описывает его состояние: «В тусклых его глазах засветился луч радости, когда я подошел к его постели: он хотел, но не мог обнять меня, силился приветствовать меня словами, но язык его не слушался и он произносил невнятные звуки. Наконец ему удалось подать мне левую руку, которую я прижал к груди своей. Правая рука у него совсем отнялась, так что он и двигать ею не мог, и пытался писать левою…».

Но что удивительно: писатель не сдался!.. К 1788 году он подготовил материалы для первых выпусков журнала «Друг честных людей, или Стародум». Нужно сказать, что Фонвизину очень помогала жена, она угадывала, что он хочет сказать, и всячески подсказывала ему.

Екатерина II запретила Фонвизину издавать свой журнал, ибо «Стародум», судя по уже готовым статьям-письмам, должен был продолжать прежнюю творческую линию: писатель предполагал изобразить и крупную «скотину» (придворных), и «скотов» помельче (Халдиных, Сорванцовых, Взяткиных), безгранично наглых в своей безнаказанности, беспросветно тёмных в своём невежестве, убогих умственно и опустившихся морально. Причём на всех письмах Стародума, которые Фонвизин собирался поместить в своём журнале, обратный адрес был один и тот же: Москва.

После запрета, наложенного на «Друга честных людей», Фонвизин решил попытаться издать новый журнал — «Московские сочинения». Он написал программу, вёл переговоры с будущими авторами, но и здесь его, к большому сожалению, постигла неудача.

…Умер Денис Иванович 1 декабря 1792 года в Петербурге в результате повторного инсульта. За день до смерти он, по свидетельству поэта Ивана Ивановича Дмитриевича, вспоминал молодых московских стихотворцев. «От утра до вечера они вокруг меня роились», — говорил автор бессмертного «Недоросля».

Писатель до самого последнего дня не переставал думать о своём родном городе. И в высшей степени символично то, что молодая литературная Москва тянулась к Денису Ивановичу Фонвизину, который первым из москвичей завоевал славу истинно народного писателя.

«Это был, конечно, один из умнейших и благороднейших представителей истинного, здравого направления мыслей в России, особенно в первое время своей литературной деятельности, до болезни; но его горячие, бескорыстные стремления были слишком непрактичны, слишком мало обещали существенной пользы пред судом императрицы, чтобы она могла поощрять их. И она сочла за лучшее не обращать на него внимания, показав ему предварительно, что путь, которым он идет, не приведет ни к чему хорошему…» — говорил Н.А. Добролюбов.

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ