Вы здесь: Главная /

Литература /

Мнение /

Нам до Тургенева как до ближайшей звезды, хватит и тысячи лет: о прозе Павла Крусанова

Нам до Тургенева как до ближайшей звезды, хватит и тысячи лет: о прозе Павла Крусанова

12.05.2025

/

Редакция

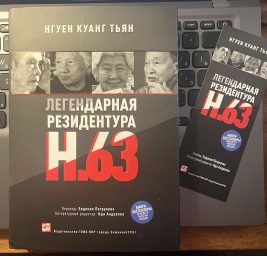

Литературная газета о сборнике рассказов Павла Крусанова

«Царь головы»

Когда-то на сборник рассказов Павла Крусанова «Царь головы» вышла убийственная рецензия в «Литературной газете», законодателе хорошего стиля и вкуса. Писали, что сюжеты рассказов не новы. Система ссылок и гиперссылок, свойственная постмодернизму, работает как часы. Здесь и обмен телами, о котором не писал только ленивый. И таксидермист-маньяк – настоящий хит психологических триллеров (напоминающий «Парфюмера» Зюскинда). И трудолюбивый подземный народ карликов, порабощённый алчными людьми. Литературная газеты назвала все это «безвкусными фэнтези».

Разругали и образы. Анекдотичные аллюзии: «И я не в состоянии решить: тварь я дрожащая или тут просто холодно?» Пошловатая ссылка на Достоевского. Отнюдь не новые философские размышления: «Должно быть, порою люди, как некоторые звери, от тоски своей бессмысленной жизни выбрасываются вон, за границу мира, словно киты на пляж из океана»; «Мир болен временем, а у времени голод на перемены»; «О главном не говорят; Главное чувствуют – это чувство обжигает сердце, и сердце ворочается, как жук бронзовка в кулаке».

В общем-то приговором книге было утверждение того, что герои рассказов люди никчемные, и незапоминающиеся, несмотря даже на их яркость и экстравагантность. Словно мыльные пузыри они не западают в душу, а лопаются.

Главная критика романа Павла Крусанова была в том, что образы совершенно безотрадны, словно они «подпитывают внутреннего покойника». Критика даже написала, что ощущение оглушительной безнадёжности оставляет не только история, но и стилистика, которую определили как смысловую выхолощенность и пустоту.

«Игры на свежем воздухе» — шаг вперед для проходного автора, но как далеко нам до Тургенева

«Игры на свежем воздухе» — более поздний сборник рассказов, в котором описываются события на охоте на утку, с множеством аллюзий на прошлые события, размышлений о смысле жизни, не всегда лицеприятных разговоров об интеллигенции.

Например, приводится, весьма серьезно, вот такой взгляд на педагогику и профессорско-педагогический состав:

«– Что касается литературы по специальности. В научной среде считается, будто каждый профессор должен написать книгу, которая принесёт ему славу. Но выдающихся открытий на всех не хватает, поэтому теперь, чтобы оказаться в фокусе внимания, профессора просто представляют взгляды своего предшественника в корне неверными и так выходят из положения. Чем значительнее был тот, над кем теперь глумятся, тем действеннее приём. Ведь это не трудно. У вас как? Если вздор подтверждён парой ссылок, это уже не вздор, а истина. – В фундаментальной науке иначе, – со скрытой досадой ответствовал Цукатов. – Там важна преемственность школы».

И здесь снова та же проблема с авторским как бы юмором. Словно автор — человек, который либо обладает комплексами, либо ущербен. Читатель даже готов согласиться, что критика — это считать представления своих предшественников неверными …. Но от слова «глумление» создается снова общий фон-болото самого произведения, словно автор пишет о себе самом.

Отзывы об уникальности прозы весьма сомнительны и преувеличены, именно в силу того, что ранее так метко отметила «Литературная газета», образы слишком быстро узнаваемы, и вычурны.

Герой Пётр Алексеевич, действительно, судя по репликам, описан подробно, но характер его вызывает недоумение, а в описании немало явно выраженных клише:

«– Потому что у них сатанизма больше, чем души. – В глазах Пал Палыча вспыхнули угли. – Сатанизм душу съедает. Сатана ня только в деньгах, он и в других помыслах дан, и нам нужно себя так вести и так свою жизнь регулировать, чтобы Сатана и со стороны денег душу ня подъел, и со стороны… интимной тоже».

Деньги, душа, сатана, интим. Снова оказываешься, как будто бы в 90-х годах. Тяжело, тяжко просто…

В какой-то момент я подумала, что, возможно, интерес для современного читателя представляет упоминание «норной охоты», и то, что «пушнина упала в цене» и «больше не приносит охотнику прибыток». «Сало, – пояснил Пал Палыч. – Барсучий жир вытапливают и продают – средства от туберкулёза лучше нет. И для профилактики. Поллитровая банка три тыщи стоит. А с одного барсука в среднем три литра можно вытопить. Вот и считайте – Коля в прошлом году пять барсуков взял». От этого «взял», а не «купил» или «убил» снова приходит на память емкая и меткая критика «Литературной газеты».

Несколько удивляют даже описания дятла, который приводим далее:

«Прилетел пёстрый дятел, сел неподалёку на осину, покрутил, сверкая красным затылком, головой – что за люди, чем промышляют? Улетел. Пётр Алексеевич по-прежнему стоял у нижнего лаза, не понимая – взяться ли ему за вторую лопату и помочь Пал Палычу, или его место здесь, на посту слухача. Решил не проявлять инициативу и не уточнять, – если что, старшие товарищи направят».

С точки зрения психоаналитической трактовки «улетел; стоял у нижнего лаза; взяться ли за вторую лопату; не проявлять инициативу; не уточнять, товарище направят» скорее напоминает не дискурс охоты, а дискурс какого-то благо-угодного заведения.

А чего стоят общие философские мысли и воззрения автора! Например, «Жизнь в деревне проста, как рукопожатие могущественного, но безразличного к тебе существа – оттого и кажется, что иногда это рукопожатие приветливо, а иногда необоснованно сурово. А оно всего лишь равнодушно – не более».

Идея о простой жизни и равнодушии заставляет вздрогнуть, от того же ощущения отчаяния и безнадежности, которым проникнута вся книга.

Если вспоминать 90-е годы, а, видимо, туда автор все время возвращается – понятно, что отмеченное еще Александром Генисом «парадигма лука и капусты», работает и для этой прозы тоже. Царство пустоты, то есть парадигма «лука», (а не «капусты, где есть сердцевина, нет пустоты»). Пустота, и не нужно ничего, ни надежды, ни вдохновения.

Или еще воспоминания прошлого:

«– Я – Димон, – беззвучно, прямо в мозг прозвучал бодрый ответ.

– Какой Димон? Откуда?

– Долгая история. – Внутренний голос был лукаво, не по-доброму весел. – Метемпсихоз, мать твою, колесо сансары. Рассказать – не поверишь. В девяносто восьмом бахнули сейф с тридцатью миллионами. Штопор с Фрицем – благородные бандиты, а я – фармазонщик. Какого беса вписался? Деньги нужны были – вилы. Вошли в масочках, никого не убили даже, аккуратно всех скотчем повязали. Сейф вынесли и тихонько поехали партизанской тропой. И надо же – совершенно случайно влетели на облаву».

В общем, положа руку на сердце, скажу я вам, что книга эта — тяжелая и тривиальная проза. Хотя последующие главы, про Нину, Катю, лебедей и Везувий, и как каждую девушку легкого поведения зовут Катей – весьма показательны, и немного оживляют. Особенно про Нину и как лучше никого не трогать! Здесь как бы искра жизни!

«Нам Нина за лебедя так ощиплет, что не приведи господи — дуй не горюй!»- Петр Алексеевич поднял глаза к потолку. — С нами крестная сила!». Или «это у Нины особое дело — ей за лебедей больно….», или «в гневе женщины подобны бурлящему Везувию»!

Название глав или «Братья и сестры! Мы не будем верить в Бога!»

Ну и конечно оглавление.

1. Недолгая красота осени.

2. Катенька, лебеди и Везувий.

3. Здравствуй, Саня.

4. Собака кусает дождь.

5. Плотина.

6. Трещина в небе.

7. Конец резидента.

8. Сдержанное путешествие на косте, сьерре и сельве.

9. Глубинные люди.

10. Исцеление.

11. Тридесятое царство.

12. Глухарь.

13. Пастораль.

14. Как на речке, на ручью

15. Белая тень.

Бывают такие примеры, когда вроде бы ни к чему не придраться, но тоска. В общем-то, снова штампы. И от этих штампов, не поиск себя, а тоска интернетная, как, кстати, автор и написал в одном из параграфов – он рассуждает об интернете не случайно.

Глубинные люди – это как бы с юмором. Недолгая красота осени – ну, почти, блеск нищета куртизанки! Глухарь – аллюзия. Пастораль – тоже аллюзия, и рифмуется с глухарем. Трещина в небе – это понятно, братья и сестры! Это о том, что мы ни во что не верим!

И снова такое заигрывание с интеллигенцией, дескать, какая она непростая. Этому и посвящены последующие длинные параграфы.

Но нет там Тургенева, хоть убейте, и быть не может!

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ