Новое

- О сохранении человеческого в эпоху искусственного — метка подлинности

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- «Пироскаф» Е. Баратынского

- Мандельштам. Гений без места

- Информационная война 2021 года: рецензия на монографию А.Г. Голодова

- Скудость разума и величие духа — всё зависит от человека

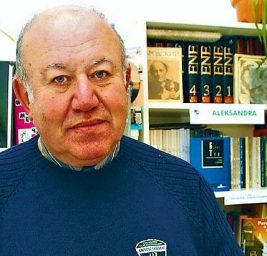

Рыцарь второго плана

10.07.2025

В наше время, когда каждый день обрушивает на нас, мягко говоря, не слишком приятные новости (а большей частью — тревожные и ошеломляющие), мне всё чаще вспоминаются четыре цитаты из классических произведений.

Три из них — из пьесы швейцарского драматурга Фридриха Дюренматта «Физики»:

«Бывает такой риск, на который человек не имеет права идти: например — гибель человечества. Мы знаем, что делает мир с тем оружием, которое уже создано, а вот что он сделает с оружием, которое станет возможным благодаря моему открытию, нетрудно себе представить. Мы в нашей науке подошли к последней грани познания. Мы знаем отдельные, точно сформулированные законы, некоторые основные соотношения между непостижимыми явлениями, и это все. Всё остальное остается непостижимой тайной. Мы дошли до конца нашего пути. Но человечество от нас отстало. Мы вырвались вперед, и никто не следует за нами. Вокруг нас пустота. Наша наука стала страшна, наши исследования опасны, наши открытия смертоносны».

«Я люблю людей и люблю мою скрипку, но по моему совету сделали атомную бомбу. Я — Эйнштейн».

«Я — царь Соломон. Я бедный царь Соломон. Некогда я был сказочно богат, мудр и благочестив. От моей власти содрогались троны. Я был князем мира и справедливости. Но моя мудрость подточила мое благочестие, и когда я перестал бояться бога, моя мудрость уничтожила мое богатство. И ныне мертвы мои города и пусто царство, которое мне было доверено. Вокруг только синее мерцание пустынь, и где-то вдали вокруг маленькой желтой безымянной звезды одиноко и бессмысленно кружит радиоактивная Земля».

Пьеса была написана в 1961 году. Но творческий дар не знает временных границ. То, что написано более шестидесяти лет назад, становится зловеще актуальным сейчас, когда великие открытия науки способны послужить не Добру, а Злу.

Однако было бы жестоко и необдуманно погружать читателей в осознание того, что эти пророчества могут сбыться. Горькая констатация фактов ещё никому не приносила облегчения.

Лучше обратиться к тому, что может принести отраду: светлые воспоминания, раздумья — то, что способно тихо лелеять душу и, может быть, исцелить её для противостояния злу. Мысли могут материализоваться: думая о плохом, мы невольно приближаем его.

И словно в противовес первым трём цитатам прозвучит четвёртая — из романа «Французская волчица» Мориса Дрюона:

«Тут заговорила Жанна Хромоножка. У неё был чистый, негромкий голос, но после рева двух быков из Артуа её охотно слушали».

Казалось бы, совершенно разные высказывания. И тем не менее — они удивительным образом дополняют друг друга. Так иногда после грозового ливня природа тихо вздыхает и улыбается солнцем сквозь непросохшие дождинки.

Так и после удручающих и мрачных вестей человек стремится к чему-то яркому, радостному. Или хотя бы — к тихому, спокойному, дающему возможность просто перевести дух.

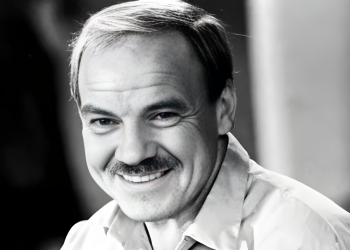

Одним из символов такой великой возможности для меня всегда оставалась игра Михаила Андреевича Глузского — человека нешумной славы, мягкого, даже какого-то осторожного обаяния. И стальной воли. Основательный, молчаливый. О таких, наверное, говорят: «Если друг — молчун, так это друг. А если враг — молчун, так это враг».

«Я — киевлянин по происхождению. Родился в Киеве, — рассказывал сам о себе Михаил Андреевич, — в 1918 году. В это время в город входил Петлюра (председатель Директории УНР в 1919–1920 годах), обстановка была не из спокойных.

А у мамы моей сразу после моего рождения началась грудница. К маме по нескольку раз в день приходила медсестра, прикладывала ей лёд к груди — так лечили грудницу.

И вот, в один из дней, видимо в связи с тем, что в городе творилась неразбериха, медсестра не пришла. Лёд сполз на младенца — на меня, то есть, потому что мама держала меня около себя. И я начал тихо загибаться.

Ноябрь, холодно, разруха, мама в горячке — в общем, ситуация ещё та. И тогда папа, отчаявшись, побежал в город и привёл молодого доктора. Доктор осмотрел меня и начал действовать решительно: взял холщовую простыню, разогрел её около жарко натопленной печи и завернул меня в практически раскалённое бельё.

И я ожил! Благодаря этому молодому врачу, почти юноше. А потом родители узнали, что спаситель их ребёнка жил на Владимирском спуске, и звали его Михаил Афанасьевич Булгаков».

В 1922 году, после смерти мужа, мать с четырёхлетним Мишей уехала в Москву. Там она вторично вышла замуж за партийного работника Иосифа Маха. Чех по национальности, Иосиф был верным ленинцем, членом партии с 1913 года. Смерть вождя потрясла его, и он, несмотря на лютый мороз в январе 1924 года, взял маленького пасынка на церемонию прощания в Колонный зал.

Пока отчим общался с товарищами по работе, маленький Миша по нескольку раз обегал вокруг гроба и очереди, потом возвращался и начинал бег сначала.

На следующий день он пришёл в детский сад и… стал героем дня. Приходили детишки из других групп, и он всякий раз ложился на пол или на стол, складывал руки на груди и показывал, как Владимир Ильич лежал в гробу. Это и была первая, ещё неосознанная роль в жизни будущего артиста.

Родители работали, и мальчик рос большей частью предоставленным сам себе. Его даже несколько раз отдавали в интернат. Однажды он оказался у родственников в Баку.

Родственники, в свою очередь, видно, не знали, что делать с непоседливым и озорным мальчуганом, и отправили его в детский дом в двадцати километрах от города. Это было в 1928 году, Мише ещё не исполнилось десяти лет, но он задумал дерзкий побег из этого дома.

Дороги никакой не было, кроме железной узкоколейки. Готовился Миша тщательно. Каждый день на обед давали варёную фасоль. Он её не ел — только облизывал и складывал в мешочек, чтобы была еда на дорогу. Потом, в честь какого-то праздника, дали котлеты. Он их тоже запрятал.

Мальчик убежал ночью — пешком вдоль железнодорожного полотна. Вокруг пустошь, шакалы воют. Миша упорно шёл. Вдруг появился небольшой грузовой паровоз. Тот довёз ребёнка до Баку. Миша переночевал у машиниста, поделился с ним котлетами, а тот, в свою очередь, дал ему денег на трамвай.

Деньги были, правда, потрачены на мороженое и газировку. А вечером Миша, на радость перепуганным родственникам (которым уже сообщили, что ребёнок сбежал из детдома), заявился к ним.

В школу Миша пошёл в Баку, и первые его друзья тоже были бакинцами. Он навсегда запомнил густой и терпкий запах бакинских улочек. Они пахли нефтью, расплавленным киром — им заливали плоские крыши домов, и, застывая, он сверкал на солнце как чёрное зеркало; варёной кукурузой с солью — её разносили в лотках бойкие уличные торговцы; чёрными ягодами тутовника и морем. Тёплым, ласковым, южным морем.

Всё свободное время Миша проводил на улице. Чего скрывать: были и драки, и поножовщина, и опасная романтика уголовного мира. Многие из его дворовых друзей не миновали тюрьмы. Будущего артиста, слава Богу, эта участь миновала, но ещё многие годы в его актёрской карьере за ним тянулся шлейф: «актёр отрицательного обаяния».

Но это «отрицательное обаяние» передавалось так точно, что Глузскому неизменно симпатизировал зритель. А кто ещё мог сыграть такой светлый, наивный и честный взгляд преступника в момент кражи? Поневоле посочувствуешь — и сам отдашь преступнику всё, что у тебя есть!

В его карьере на долгие годы закрепились роли преступников, пьяниц, белых офицеров, шпионов, мафиози. Такая сомнительная слава тяготила Глузского. Так, в картине «Тайна двух океанов» он играл начальника японской разведки Мацумото, изо всех сил вредящего подводной лодке «Пионер». Но, тем не менее, он выкладывался в игре полностью, как и подобает подлинному артисту. Даже модуляции голоса у него становились какими-то японскими — вкрадчиво-опасными.

А ему хотелось положительных ролей. Если не героев, то хотя бы простых, молчаливых, незаметных — но не опасных людей.

В фильме «Живые и мёртвые» у Глузского есть только один план. Без слов. Его герой — генерал — смотрит в течение нескольких минут на ополченцев, которые уходят на фронт из Москвы в 1941 году. И в этом взгляде, постепенно заволакивающемся слезами, — всё. И боль, и отчаяние, и безысходность, и надежда.

Об этом взгляде Глузского были написаны рецензии. Впервые было отмечено, как «актёр второго плана умеет сделать пронзительной роль».

Впоследствии за роль второго плана в фильме «Мужчина для молодой женщины» он получил премию «Ника». И очень дорожил ею, потому что всегда считал себя актёром второго плана.

Говорят, у каждого актёра должен быть свой режиссёр. У Глузского такой режиссёр был — Илья Авербах. Он сумел разглядеть в актёре то, чего никто не мог разгадать: недосказанность.

Сценаристом фильма «Монолог» был Евгений Иосифович Габрилович. Именно по его повести «Четыре четверти» Илья Авербах снял один из своих самых пронзительных фильмов — «Объяснение в любви».

Габрилович написал сценарий «Монолога» для себя. Но, так как актёром он не был, то мысленно «примерял» главную роль на знакомых артистов. В первую очередь он видел в этой роли великого Ростислава Яновича Плятта или Бруно Фрейндлиха. Только этих двоих.

Евгений Иосифович был человеком внешне мягким, флегматичным. И, тем не менее, — очень упрямым. Авербах приехал к нему домой, они долго беседовали. Авербах пытался убедить Габриловича, что в главной роли «Монолога» должен сниматься именно Глузский.

Габрилович ни в какую не соглашался. Но делал это очень мягко, деликатно и с душевной болью. Он искренне любил и ценил Глузского как актёра, однако пытался уговорить режиссёра, что в этом фильме для него нет места.

— Илюшенька, — повторял он, немного грассируя, — ну вот, будет следующий фильм, и тогда непременно. Только Глузский. А сейчас… ну, видишь ли…

Авербах стоял на своём. Нашла интеллигентная коса на интеллигентный камень. Это был не спор, не препирательство, а такая мягкая полемика — в духе разговора Чичикова с Маниловым: «Ах, позвольте вам не позволить!»

Неизвестно, сколько бы ещё продлилась сия беседа, но открылась дверь, и в комнату вошла жена Евгения Габриловича — Нина. Именно её нежно любящий муж вывел в образе Зиночки в повести «Четыре четверти».

Нина Яковлевна была потрясающе красивой и потрясающе категоричной. Она просто прошла из комнаты в комнату, а Евгений Иосифович как-то по-детски потянулся к ней и сказал:

— Вот, Ниночка, Илюшенька хочет, чтобы Мишенька играл.

Нина Яковлевна круто развернулась, остановилась, взяла минутную паузу, посмотрела на обоих — и проронила веско и чётко:

— Мишенька сыграет.

И вышла. Вопрос об актёре на главную роль был решён.

Как считали друзья, родные и кинокритики, фильм «Монолог» — лучший в карьере артиста. Глузский фактически сыграл в нём самого себя: покладистого, мягкого, благородного интеллигента. Но — очень принципиального.

Академик Сретенский — собирательный образ людей, с которыми артисту приходилось общаться и которых он больше всего любил. Он старался быть похожим на них. И к старости приблизился к ним, приблизился к образу своего героя. Терпеливый, добрый, великодушный и деликатный человек — это и был идеал Глузского.

Таким же он был и в отношении своих детей и внуков. Не позволял себе воспитывать их напрямую, а писал ненавязчиво-назидательные письма — о том, как ему представляется будущее детей и внуков, какими им желательно быть. И неизменно выручал: словом и делом. Поддерживал в жизненных неурядицах, говоря, что они пройдут, что надо верить в лучшее и не приближать плохое думами о нём.

Величие тихого слова… В нём много доброго.

Родные говорили, что у него был потрясающий дар любви. Он относился к своей супруге трепетно, как-то по-старинному учтиво и ответственно. И прожил с ней душа в душу более пятидесяти лет.

Такая же ответственность отличала его отношение к работе. Дочь и внучка с улыбкой вспоминали, как Михаил Андреевич репетировал.

— Просыпаюсь я под истошный бас, — вспоминала внучка, — а это дедушка из ванной хорошо поставленным голосом отчеканивает: «Что-то на меня небо валится!» Я перепуганная бегу в ванную, а он мне так осторожно, не поворачиваясь, а через зеркало даёт понять: мол, всё нормально, я репетирую, закрой дверь.

И через несколько минут — опять: «Ох, что-то на меня небо валится!»

Одной из последних ярких ролей Глузского была роль Старика в пьесе Семёна Злотникова «Уходил старик от старухи». Он играл в ней вместе с легендарной Марией Мироновой.

Мария Владимировна была женщиной царственной и властной. Она сама позвонила режиссёру Иосифу Райхельгаузу и сказала:

— Помните, вы мне предлагали пьесу «Уходил старик от старухи»? Сейчас мне 80 лет, и я созрела для неё.

Режиссёр и актриса стали обсуждать кандидата на роль Старика. Мария Владимировна занималась совместными поисками недолго и всё взяла на себя! Через две недели она позвонила режиссёру и радостно сообщила:

— Есть! Нашла Старика, который идеально мне подходит. Единственное — он моложе меня на два года. Мальчишка!

«Мальчишка», коим был Глузский, сразу согласился, сказав, что пьеса очень хорошая и что надо знакомиться с «девушкой».

Знакомство состоялось на самом высшем уровне — на даче Марии Владимировны в Пахре в тихий сентябрьский день. За чашкой чая с вареньем состоялась первая читка текста. И сразу стало ясно, что эти двое созданы для своих ролей. Они даже не заглядывали в листы бумаги: речь лилась плавно, слова, словно, диктовали жизненный опыт и мудрость, нажитая с годами.

Он был как-то изысканно благороден. Не для показухи, что нередко бывает в театральной среде, а просто, негромко — каким и должно быть истинное благородство.

Даже его болезнь, спровоцированная несчастным случаем, имела благородную основу. Он ехал в метро, и женщина на эскалаторе впереди него поскользнулась и стала падать. Он единственный бросился ей на помощь, поддержал её, но сам оступился и сломал ногу. Лечение шло тяжело, и в итоге больная нога вызвала ряд других заболеваний.

Он и умер так, как и подобает истинному артисту — на сцене. Почти на сцене.

Последним его спектаклем была «Чайка» — 13 мая 2001 года. Глузский играл в нём Сорина. Актёр уже чувствовал себя очень плохо — у него держалась высокая температура. Режиссёр звонил ему каждый день, а в день спектакля предложил отменить представление.

Глузский отказался. Сказал, что он всё равно играет всю роль сидя в кресле и не надо отменять спектакль и разочаровывать зрителей.

Так и случилось. Но на поклон все актёры встали и вышли к авансцене. И Глузский встал вместе со всеми — это был единственный момент во всём спектакле, когда он встал с кресла.

Он поклонился, услышал аплодисменты, оказавшиеся последними, нашёл в себе силы дойти до кулис и рухнул уже за ними.

Его увезли в больницу, ампутировали ногу, но домой он больше не вернулся. Начались проблемы с лёгкими, и 15 июня ушёл из жизни Народный артист СССР, мастер художественного слова и театральный педагог Михаил Андреевич Глузский.

Он говорил о себе так:

«Моя актёрская судьба сложилась странно. Большинство моих товарищей играли важные роли в молодости и среднем возрасте, а я главные роли своей жизни сыграл после 60. Я прекрасно понимаю, что Глузский — не самый знаменитый актёр. Для меня не писались сценарии. Но все роли я играл честно, во всю актёрскую силу».

Если бы можно было несколькими словами охарактеризовать Михаила Андреевича, это были бы: трудолюбивый, терпеливый, совестливый, искренний, скромный. Когда ему вручали премию за честь и достоинство, он проворчал, что в стране много других актёров, которые заслуживают эту награду больше него.

Но разве не говорит этот факт сам за себя — о человеке с кристальной честью и достоинством?

Он был рыцарем даже в мелочах. Очень внимательным — всегда открывал дверь, подавал руку, помогал донести чемодан. Причём его рыцарство было органичным, естественным.

И как-то по-старинному мило умел обижаться! Если по каким-то причинам не разговаривал с человеком, то общался с ним с помощью записок — это было одновременно наивно и трогательно.

Кроме того, он был мастером дубляжа. Его голосом говорит в некоторых фильмах герой Луи де Фюнеса. Он озвучивал «В джазе только девушки», французский «Три мушкетёра», «Невезучие».

Но, пожалуй, больше всего советскому зрителю Михаил Андреевич запомнился в озвучании мафиозо Розарио Агро в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России».

В конце фильма темпераментный мафиозо, страстно желающий услышать о рождении долгожданного сына (после семи дочерей!), услышав, что родилась восьмая дочь, яростно восклицает жене:

— Вернусь в Рим — головомойку устрою! Научишься рожать!

Ей-Богу, так и хочется адресовать этот возглас современному человечеству:

— Люди! Вот бы вам головомойку устроить! Когда же научитесь просто тихо и мирно жить? По чести, по достоинству! Используя свой талант и разум во благо себе, а не на погибель?!

Жаль, что нет больше таких Розарио Агро, которому подарил свой голос тихий труженик и рыцарь по жизни и в профессии — Михаил Глузский.

Ляман Багирова

_______

При написании эссе использованы материалы: «В актерстве я – рабочая лошадь» https://yagazeta.com/lichnost/mihail-gluzskij-v-akterstve-ya-rabochaya-loshad/; «Трудяга Глузский» https://www.stoletie.ru/kultura/trudaga_gluzskij_329.htm; статья из «Бульвара Гордона» https://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s22_64714/6896.html

Автор благодарит за использованные материалы.

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ