Глухой черный Сезанна и русское искусство: импрессионизм, модернизм, европейское искусство начала XX века

17.11.2025

В начале XX вв. русские художники словно вторят творческим событиями в Европе, имитируя стиль, который складывается в начале XX века, и будет назван «модернизмом», либо изобретая свой собственный стиль, впрямую или косвенно, имеющий отношение к западной школе искусства. Одновременно, а по многим источникам после того, как Ленин называет Конструктивизм и другие течения модернизма «левыми инфантильными отклонениями», русское искусство образует группировки, школы за рубежом, которые значительным образом влияют на западноевропейскую традицию и культуру, архитектуру, промышленный дизайн.

В книге Ел. Газаровой «Русские импрессионисты» подробно освещается, как после знаменитой парижской выставки Импрессионистов, многочисленные выставки проходят и в России, а многие художники отправляются в западные страны, чтобы поучаствовать там в художественных событиях.

Если французский импрессионизм связан с именами Клода Моне, О. Ренуара, Камиля Писсаро, Эдгара Дега, то есть с 26-ю художниками, представленными на выставках в Париже, среди которых «Впечатление» Клода Моне было одним из ярчайших, то русский импрессионизм – это тоже своего рода революция, но на другой, на русской почве. Как пишет Максимилиан Волошин, «довели видимое до первых впечатлений прозревшего слепого или новорожденного ребенка», имея в виду исключительную чувствительность импрессионизма к свету.

Русский импрессионизм характеризует непринужденность, способность художника «отойти от мольберта», и рисовать на открытом воздухе (plein air), нарушение композиции. Словно вторя позиции Э. Дега: «Нас расстреливают, но при этом выворачивают наши карманы», за французской школой устремляются многие русские мастера, привнося в мировую школу русскую глубины видения действительности.

Импрессионизм на русской почве сильно критикуют и также сильно хвалят, такие художники как Иван Николаевич Крамской – один из столпов реалистической школы – будет писать в письме к Репину:

«Но есть в импрессионизме нечто такое, что нам нужно намотать на ус самым усердным образом – это дрожание, неопределенность, что-то нематериальное в технике. Это неуловимая подвижность натуры, которая, когда смотришь пристально на нее, — материальна, грубо определена и резко ограничена, а когда не думаешь об этом и перестаешь хоть на минуту чувствовать себя специалистом, видишь и чувствуешь все переливающимся и шевелящимся, и живучим. Контуров нет, света и тени не замечаешь, а есть что-то ласкающее и теплое, как музыка. То воздух окатит тебя теплом, то ветер пробирается даже под платье» …

Итак, 1880 – это первые произведения русского импрессионизма. Передвижники не хотят менять свои идейные установки, но «светоносная радость» дает о себе знать.

Среди известных русских импрессионистов – Константин Коровин и Валентин Серов, которые будут часто потом бывать в Париже, а Константин Коровин станет там чрезвычайно популярным, снискав восхищение огромного количество посетителей и зрителей.

Коровина учит Василий Поленов, учит в Московском училище живописи. В пейзажном классе, в котором учится Константин Коровин, царит творческая атмосфера. Поленова сменяет Саврасов, который сразу подозревает, что Коровин хорошо знаком с французской живописью.

Творчество Валентина Серова и Константина Коровина относят к импрессионизму, но пишут эти два художника совершенно по-разному. Серов писал филигранно, тщательно, непосредственно воспринимая натуру. Коровин – быстро, не выжидая высыхания предыдущих слоев (alla prima). Для его картин характерна северная сдержанность, серо-жемчужная палитра, пламенеющие краски, зажженные ликующим светом юга. Есть среди начинающих импрессионистов и другие имена. Игорь Грабарь, Виктор Борисов-Мусатов, Николай Дубовской.

Диаметрально противоположные характеры Серова и Коровина словно уравновешивали друг друга. Немногословная дисциплинированность Серова и балагурство Коровина.

Александр Бенуа пишет:

«Рядом с «закадычным другом, цыганистым, очаровательным «вралем», с душой «нараспашку» — К. Коровиным – усиливалась «таинственность» Серова, его природная авторитетность».

В Москве 1891 года проходит промышленная выставка, там представлены многие европейские достижения. Обозреватель констатирует: «Импрессионисты… вводят в область искусства новые приемы, с помощью которых стараются передать воспринимаемые ими непонятные для большинства впечатления. Резкие эффекты цветовых контрастов, освещение рассеянным светом … небрежность в рисунке, невозможная выписка аксессуаров или полное отсутствие их – вот характеристические признаки новой школы, которая до сих пор не пользуется еще большим успехом» …

Влиятельный журналист Вл. Грингмут словно предупреждает: «Не пройдет и 10 лет, как гроза, надвигающаяся на русскую живопись, разразится над нею с полной разрушительной силой»

Гроза – импрессионизм!

Или вот еще одно яркое высказывание:

«Для импрессионизма все предметы, явления, существа имеют лишь внешнюю оболочку, без всякого внутреннего содержания. Они напишут вам женщину в белом платье во весь рост, сидящую на траве, единственно затем, чтобы намалевать белое пятно на ярко-зеленом шпинате, но им нет никакого дела ни до выражения лица этой женщины, ни до ее характера, ни до ее внутреннего мира».

Среди специалистов есть расхожее мнение, что распространение в Европе импрессионизм получил благодаря тому, что «публика невежественна», а «импрессионистическая манера слишком легка и потому доступна для бездарей». Так ли это остается гадать, но влияние на Россию этой школы становилось все сильнее и сильнее.

В 1896-1897 гг. в Москве снова проходит выставка. На ней представлены работы Клода Моне, Огюста Ренуара. «Стог Сена» Моне вызывает явное недоумение, ее хвалил только художник Левитан, сподвижник Коровина.

Александр Бенуа констатирует: «Самые удачные из произведений этой школы могут доставить наслаждение лишь художнику-специалисту, который сумел разрешить всю трудность разрешенной задачи. Неспециалистам едва ли они много дадут», «одна юбочка на какой-нибудь ученице балетного класса, один ее крупный тупой носок, один красно-черный тон платья на пожилой даме, в «Семействе Мант» Дега содержит в себе больше искусства, нежели сотни и тысячи картин официальных реалистов, развешанных на почетных местах в разных государственных музеях».

Русские художник словно чувствуют нерв эпохи и натуры, отправляются в Мюнхен и Париж. На тот момент для большинства художников характерна вдумчивость и предметность.

Вяч. Филиппов замечает: «В русском импрессионизме случайное без характерного существовало редко. Проникновение к чувственной плоти вещей, чисто эмпирический контраст с реальностью был невозможен без осмысления и обобщения изображаемого»

Н.А. Никольский также констатирует: «Переход от художественного реализма к импрессионизму совершался <…> постепенно и незаметно для современников. Кроме Сурикова следы импрессионистических приемов можно найти в творчестве Левитана, в пейзажных этюдах Ге, подчас у Репина».

Россия, таким образом, становится словно чистилищем на пути к эксперименту.

Константин Коровин в этом смысле яркий представитель тех художников, которые впервые обратили внимания на французский импрессионизм, захватив его с собой, словно теоретический и практический багаж знаний о цвете. Неслучайно Коровин становится потом колористом.

С. Маковский замечает: «И каждый раз, любуясь Коровиным, я удивляюсь одним и тем же: непосредственностью его глаза, бьющим через край темпераментом, каким-то космическим ясновидением красочных очарований».

Константин Коровин, будучи живописцем и театральным декоратором, словно совмещает реальность и вымысле. Сергей Щербатов констатирует: «живописность и колоритность Коровина были поразительны. В этом была и до глубокой старости сохранявшаяся большая прелесть его» … М.В. Нестеров добавляет: «То, над чем мы бились, получалось у Коровина само» …

Влияние французского импрессионизма на Коровина было поразительным. Коровин отмечает: «Моей главной, единственной, непрестанно преследуемой целью в искусстве живописи всегда служила красота, эстетическое воздействие на зрителя, очарование краской и формой. Никогда никому никакого поучения, никогда никакой тенденции, никакого протоколизма. Живопись как музыка, как стих поэта, всегда должна вызывать в зрителе наслаждение. Художник дарит зрителя только прекрасным».

Современники объясняют гений Коровина так: «Константин Коровин видел ту же жизнь, что и другие, но видел ее удивительно богато».

Но Коровин – это не только импрессионизм. Его учат такие мэтры живописи, как Саврасов и Поленов, то есть глубина «Грачей» Саврасова – это во многом – манифестация русской глубины, в ее христианском понимании, которая влияет и меняет мировоззрение Коровина.

В книге Константина Коровина «Моя жизнь» подробно изложены встречи с Поленовым, Саврасовым, Каменевым. Вот как пишет об инструкциях и советах своего преподавателя Алексей Саврасова Константин Коровин:

«Ступайте в Сокольники, фиалки уже распустились», — говорил Алексей Кондратьевич. Я был болен, жил со своей матерью в небольшой комнате, и Алексей Кондратьевич навестил меня. Лицо у него было огорченное, видно, что он переживал какие-то страдания, глубокие, душевные. Он был так добр со мной, говорил мне «ты». Я так любил слушать его удивительную искреннюю лиру, наполненную непосредственной волей!.. И когда он уходил, и я видел его спину, рваное пальто и худые сапоги — слезы душили меня». Этот русский характер, столь ярко выписанный, словно оживает на полотнах Константина Коровина, который будет впоследствии соединять французскую поверхностностью импрессионизма и русскую глубину. Или Василий Поленов, с его мотивами Палестины и востока, картины которого показывают удивительную глубину характерности, русского проникновения в суть вещей. Академик живописи Василий Дмитриевич Поленов окончил С.-Петербургский университет по историко-филологическому факультету. Одновременно учился живописи в Академии художеств в Петербурге и окончил Академию художеств совместно с Репиным. За программную работу «Воскрешение Христом дочери Иаира» тот и другой получили поездку за границу для усовершенствования в искусстве».

Константин Коровин о Василии Поленове пишет так: «Перед окончанием московского Училища живописи и ваяния мы, пейзажисты, узнали, что к нам вступит профессором Поленов. На передвижной выставке был его пейзаж: желтый песочный бугор, отраженный в воде реки в солнечный день летом. На первом плане большие кусты ольхи, синие тени, и среди ольхи наполовину ушедший в воду старый гнилой помост, блещущий на солнце. На нем сидят лягушки. Какие свежие, радостные краски и солнце! Густая живопись».

Василий Поленов в какой-то момент даже спрашивает Коровина: «Вы импрессионист? Вы знаете их?» Он советует придавать этюдам свежесть первого впечатления. Коровин часто бывает в доме у Поленова: «Семья Поленовых была для меня оазисом, куда я стремился, чтобы уйти от тягот жизни» … «Они думали, что мы будем такими же их продолжателями и продолжим все то, что делал они…. Но они не думали, не знали, не поняли, что у нас-то своя любовь, свой глаз, и сердце искало правды в самом себе» …

В своих воспоминаниях «Моя жизнь» Коровин вспоминает и о других своих встречах, в частности о встречах с писателем Антоном Чеховым:

«Это было, если не ошибаюсь, в 1883 году. В Москве, на углу Дьяковской и Садовой, была гостиница, называемая «Восточные номера», — почему «восточные», неизвестно… Это были самые захудалые меблированные комнаты. У «парадного» входа, чтобы плотнее закрывалась входная дверь, к ней приспособлены были висевшие на веревке три кирпича.

В нижнем этаже жил Антон Павлович Чехов, а наверху, на втором этаже, — И. И. Левитан, бывший в то время еще учеником Училища живописи, ваяния и зодчества».

Важным здесь становится тот факт, что живопись Коровина оттачивают и формируют сразу несколько художников и известных личностей того времени, она складывается под влиянием сильной доминанты западной и русской школ, действующих словно одновременно, опережая и трансформируя друг на друга, притягивая и отталкивая.

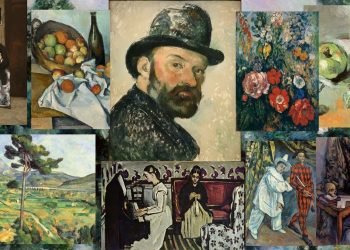

Неслучайно, живопись Константина Коровина часто сравнивают с творчеством Пола Сезанна, известного импрессиониста. Именно в постимпрессионизме Сезанна, продуманности сине-черного угадывается русская глубина, которая черпается у старых мэтров, Ильи Репина, Алексея Саврасова, Василия Поленова, Михаила Нестерова, словно опыт русской деревни и Христианского начала вливаются в его кровь, задолго до того, как французский импрессионизм учит его легкости, новизне и яркости.

У Сезанна своя глубина, собственная, переосмысленная. Он, в отличие от многих других художников, писал крупными плоскостями цвета и мастихином, использовал темную обводку предметов. Он более монументален, чем импрессионисты, в этом его влияние на Константина Коровина.

Сезанн- Ван Гог – Гоген- Сера – художники, которые переосмыслили импрессионизм. И Сезанн всегда, именно по этой причине – ближе к русским, потому что он художник — не поверхностный. У Сезанна – глухой темный (черный), от которого отказываются импрессионисты.

На недавней выставке в Пушкинском музее в Москве «После Импрессионизма» было подробно рассказано о том, как и каким образом русская живопись находилась в первой трети XX века в открытом диалоге с западным искусством. В Пушкинском музее в Москве недавно были представлены картины «Завтрак на траве», Клода Моне, а рядом полотно Ильи Репина «На дерновой скамье» 1876. Пятна света, пленэр, контрастное сочетание чистых цветов.

Василий Перов, «Праздник в окрестностях Парижа» и

Илья Репин, «Дама, играющая зонтиком», 1874

Вот отрывок из воспоминаний Ильи Репина: «Я ужасно заинтересовался Парижем, его вкусом, грацией,

легкостью, быстротой, и этим глубоким изяществом в простоте. Особенно костюмы парижанок».

А вот еще картины. «Деревенская любовь», Бастьен Лепаж, в 1885 году эта картина была привезена в Москву Сергеем Третьяковым. Валентин Серов, известный русский импрессионист, сподвижник Константина Коровина, даже ходил смотреть на эту картину в собрание Третьякова каждое воскресенье. Художник Нестеров писал, что «по силе, по чистоте чувства могла быть и в храме. Картина, по сокровенному, глубокому смыслу, более русская, чем французская».

А вот и другие сходные мотивы во французских и русских картинах. Михаил Иванов «Ответа жду» (вдохновлено «Деревенской любовью» Бастьена Лепажа). Мария Башкирцева «Дождевой зонтик», 1883 (училась в Париже, сблизилась с Бастьен-Лепажем). Валентин Серов, «У окна», 1886, картина, в которой очевиден интерес к эффектам естественного освещения, на картине изображена возлюбленная В. Серова, Ольга Трубникова.

И еще сходные картины. Наталья Гончарова, «Пейзаж», Пуантель, 1907-1908, а рядом картина Владимира Бурлюка, «Девушка в желтом платке», 1906-1907. Сходная структура, и заметны эксперименты со светом.

Фальк, «Лиза на солнце» (интересно естественное освещение и чистые цвета). В вот и русское воплощение картины: Михаил Несторов, «Великий постриг», за которое мэтр получил звание академика. Виктор Борисов-Мусатов, «Гармония 1899-1900», символизм и ностальгия. Павел Кузнецов, «Акация в песках Бухары» (1909), нетронутая цивилизация (сходно с мотивами Гогена).

Гоген «Жена короля», а рядом картина Михаила Ларионова, «Кацапская Венера».

Петров-Водкин «Семья кочевника». Гоген, его картина «Таитяне» (частная коллекция Сергея Щукина и Ивана Морозова), так называемый «гогеновский «иконостас»», и рядом — картина Павла Кузнецова «Киргизские дети».

Гоген, «Кафе в Арле» (слишком благопристойная фигура» — на переднем плане, поперечный дым, и малопристойные фигуры – на заднем плане). Петр Кончаловский, «Девушка из Арля» (одновременная референция к вангоговским местам).

Анри Матисс «Испанка с бубном» 1909. Петр Кончаловский, «Наташа на стуле». Пол Сезанн. «Персики и груши». Михаил Ларионов «Натюрморт с зелеными грушами».

Наталья Гончарова, «В мастерской художницы». Александра Экстер, «Натюрморт», 1909.

Пол Сезанн, «Мост через Марну в Кретее». Илья Машков, «Женевское озеро». Василий Рождественский, «Натюрморт с ликером». Пабло Пикассо, «Дама с веером». Александр Родченко, «Девушка с цветком». Наталья Гончарова «Соляные столпы» 1910, картина, на которой изображения — словно «каменные бабы».

***

Очевиден тот факт, что Москва, после Первой мировой войны, принимала и интересовалась европейским искусством. В 1911 году Василий Малышев, редактор «Новых путей» писал: «Боги меняются каждый день. Ван Гог, Сезанн, Матисс, Пикассо, их используют безжалостно, без сдерживающих факторов или дискриминации. Все смешалось в хаосе маятников. Все кричат как можно громче». Москва была в очень тесной связи с Парижем. Молодых художников знали лучше в Москве, чем в Париже. Первая выставка Фев (Fauve) в 1907 году, сопровождалась большим количеством событий. Год за годом, начиная с 1905 года, Морозов и Щукин приобретал замечательные картины из Парижа, к 1914 году они собрали более сотник картин Пикассо и Матисса. Молодые художники словно держали «руку на пульсе», постоянно путешествуя в Париж. В 1914 году Маринетти посетил Россию, и его лекции в С-Петербурге и Москве имели колоссальный успех. В 1911 году была формирована группа футуристов под предводительством Бурлюка. Футуризм и кубизм стали особо популярные в Москве. У многих художников был личный контакт с Кандинским в Мюнхене, который, в свою очередь приглашал Малевича, Бурлюка, Ларионова, Гончарову присылать свои работы на вторую выставку Blaue Reiter prints (март 1912) в Мюнхене. Основные течения в живописи, таким образом, которые были под большим влиянием Запада, это Лучизм («Районизм») Ларионова, Супрематизм Малевича, Конструктивизм Татлина.

Итак, Районизм был разработан в 1910 году Михаилом Ларионовым и его супругой Натальей Гончаровой. Опираясь на Лучизм Синьяка и Аналитический Кубизм, Ларионов начал разрушать пейзажи и фигуры и заново собирать их в точки и лучи света. Под влиянием Футуризма он интерпретировал эти абстрактные фигуры, как линии силы (forze line). В 1912 году он словно оставил все репрезентативные референции, и стал создавать свои работы из разноцветных лучевых потоков. Кроме экспериментов Купки и Деланей, лучизм Ларионова, как и Абстрактный Экспрессионизм Кандинского, — это ранние проявления совершенно абстрактного искусства.

В своем Манифесте Лучизма 1913 года Ларионов излагал идеи в отношении того, как сократить влияние экспрессионизма, усилив доминанту конструктивизма, и уменьшить силы абстракции, словно стремясь к абсолюту. Лучизм имел короткий срок своего существования, но повлиял на другие течения. Ларионов и Гончарова начали работать для театра, поставляя для Дягилева и его балета декорации (с 1914 году в Париже).

Ожидания Ларионова в отношении абстрактного искусства Конструктивизма привели к типично русскому феномену, в чем-то созвучному струне Достоевского, по своему наполнению и чрезмерности. В 1913 году Малевич представил полотно, на котором был нарисован черный квадрат на белом фоне. Это было важной вехой развития искусства, фактически шагом, сходным с ироническим экспонатом Дюшампа, объектом, словно выбранным наспех, как манифестация Великой Реальности. Искусство Малевича было началом абсолютной живописи, Малевич и его Супрематизм были у истоков этого движения.

Малевич констатировал, что «то, что он называл Супрематизмом, это слишком большое внимание к чистой эмоции искусства», но это вряд ли объясняет, что же такое Супрематизм. Намного лучше объясняют этот феномен следующие слова:

«В 1912 году, пытаясь освободить искусство от тяжести репрезентации, я словно спрятался в форму квадрата». Это был спонтанный шаг, который был спровоцирован как отчаянием, так и верой, показывая глубокий опыт, который стоял за самим фактом создания произведения искусства».

Казимир Малевич пришел к Кубизму через Фовизм (Fauvism), в 1913 году он создавал свои картины из стереометрических элементов, абстрагируясь от натуральных объектов, напоминая этим Жозефа Леже и его эксперименты. В конце концов, Малевич остановился на максимально абстракции. Это даже не была техника картины, это было то, что сам Малевич называл «чистой необъективностью».

Малевич привлек к себе группу молодых художников, таких как Родченко, который был во много фанатичен по отношению к геометрической эстетике, его конфигурации созданы с помощью компаса и линейки, в них нет чистоты и естественности, а есть определенный характер декоративной конфигурации. В 1920 году Родченко декларировал, что живопись умерла и обратилась к типографии, рекламе, и промышленному дизайну.

Лисицкий (1890-1941) учился в Дармштадской технической школе, в период от 1909 до 1914 гг. В 1919 году конструкций Малевича создал ряд стереотипических элементов.

К 1922 году движение Супрематизма, которое начал Малевич, совместно с более основательным течением «Стейл» стало сильно влиять на европейское искусство в целом. Лисицкий и Мохоли-Наги представили эти идеи Баухаусу. Малевич посетил школу Баухаус в 1926 году и его книга «Необъективный мир» (Москва, 1915) была опубликована в немецком переводе школой Баухаус в 1927 году. Посредством школы Баухаус новые идеи обогащали современный дизайн и архитектуру.

Анти-сентиментальное искусство с акцентом на геометрической архитектуре живописи получило настоящим заряд от русского Конструктивизма, который сочетался с Супрематизмом в отношении исследования трехмерного пространства, другими словами, оно было ближе скульптуре, а истоки такого искусства лежали в недрах Кубизма и Футуризма.

В 1913 году Пикассо делал трехмерные коллажи, создавая рельефы из дерева, стекла, и других материалов.

Ранние работы 1912 году Боккиони, а также в его манифесте футуристической скульптуры, декларировалось, что скульптура должна отойти от традиционных материалов, не ограничиваться только одним материалом, но использовать стекло, дерево, картон, металл, и т.д. Идеи футуризма в отношении объекта и среды создали новое течение скульптуры с помощью мобильных конструкций. Идеи Архипенко (1911) были использованы русскими художниками и скульптурами, которые придали этим идеям определенный абстрактный уклон. Владимир Татлин (1885), ученик Ларионова, сделал свой первый абстрактный барельеф из стекла, металла и дерева. Затем, в 1915 году, он повесил свои произведения на проволоку, представляя их так, а к 1919 году заинтересовался архитектурой, задумав Монумент Третьего Интернационала. Мощь направления Татлина была приобретена заново в 1917 году, когда братья Наум Габо и Антуан Певзнер возвратились в Москву, после начала революции. Певзнер, художник, встретил Архипенко в Париже, Габо, который обучался математике в Мюнхене, создал математические модели. К началу войны они оказались в Норвегии, в 1915 году они стали создавать барельефы репрезентативными, но затем стали более абстрактными. Конструктивизм Татлина был исключительно важным влиянием для русского Конструктивизма, в общем.

Как и Супрематизм, Конструктивизм привел к распространению абстрактного искусства.

Русский модернизм стал укрепляться ко времени, которое можно обозначить, как «начало Революции». До 1921 году Конструктивизм считался искусства пролетарской революции, так ярко и очевидно он «повествовал» о восстании масс. Троцкий и Луначарский активно поддерживали это направление в искусстве. В 1921 году, когда Ленин провозгласил новую экономическую политику, русское правительство стало скептически относиться к современном искусству, так как это искусство не могло проводить политическую пропаганду. Ленин, который в Цюрихе наблюдал за искусством дадаистов, (он жил рядом с кабаре «Вольтер»), называл русские модернистские группы художников – «левыми инфантильными отклонениями». Такое мнение Ленина в общем-то положило конец русскому Конструктивизму. В 1922 году Кандинский, Габо, Певзнер, Лисицкий покинули Россию и уехали в Берлин. Кандинский получил признание в школе Баухаус, Габо оставался в Берлине до 1933 года, Певзнер уехал в Париж, Лисицкий работал в Берлине, Ганновере и Швейцарии, рано познакомившись с Ван Дусбургом из датской группы художников «Стейл».

Таким образом, русский Конструктивизм оказал колоссальное влияние на архитектуру и промышленный дизайн Европы.

Нина Щербак

Литература:

-

Е. Газарова. Русский импрессионизм. Москва, Молодая гвардия, 2025

-

Наталья Кортунова, Анна Савченкова, Сергей Лушкин. 1890—1894. Выставка «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством», Государственный музей Пушкина, Москва, 2025

Tags: европейское искусство XX века, импрессионизм, конструктивизм, Коровин, русский модернизм, Сезанн, Серов

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ