Новое

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- Трансформация традиции «лишнего человека» в романе «Главный романс олигарха» В.А. Иванова-Таганского

- Елена Сомова. «Обратная сторона терпения». Эссе

- Нина Щербак. «Лихорадочно и спокойно». Рассказ

- Саша Чёрный. Страшный мир

- Елена Сомова. «Траектория крохотного взлета». Рассказ

Роман В. Иванова-Таганского «Эхо плачущей земли» в контексте традиций и новаторства русской прозы

12.11.2025

Творчество Валерия Иванова-Таганского утвердилось в современном литературном процессе как голос, чутко улавливающий и художественно осмысляющий «злобу дня». Его роман «Эхо плачущей земли» выходит за рамки злободневного высказывания, превращаясь в многоплановое художественное полотно, в котором частные судьбы героев проецируются на общенациональные проблемы. Данная статья ставит целью проанализировать, как в романе осуществляется синтез классических литературных традиций и современных нарративных стратегий, формируя поэтику «нового реализма».

Роман Иванова-Таганского сознательно встраивается в две мощные линии русской литературы, которые он не просто воспроизводит, но и кардинально переосмысляет.«Возвращенческая» проза в классическом варианте (о ветеранах Афганистана и Чечни) фокусировалась на проблеме отчуждения героя от мирной жизни, его травме как неподъемном грузе. Герои «Эха плачущей земли» — ветераны современной войны — также несут на себе тяжелейший груз физических и психических ран (посттравматическое стрессовое расстройство Прохора, ампутация ног Кирилла). Однако их путь — не страдание в одиночку, а активное созидание. Травма становится для них не конечной точкой, а источником «особой правды и ответственности». Они возвращаются, чтобы «создать жизнь новую», что выражается в организации братства («мушкетёры»), строительстве мастерской, защите слабых. Таким образом, традиционная тема неприкаянности «возвращенца» трансформируется в тему сплочения и общинного возрождения.

«Деревенская проза» (В. Астафьев, В. Распутин) была пронизана элегической тоской по уходящему патриархальному укладу. Для Иванова-Таганского деревня (Кремнёвка, а затем товарищество «Заря») — не объект ностальгии, а «актуальное поле битвы». Это поле битвы не с природой или советской властью, а с новыми угрозами: с транснациональным бизнесом (китайские фермеры), организованной преступностью, коррумпированным чиновничеством, равнодушной государственной машиной. Деревня становится утопическим проектом, сознательно создаваемым альтернативным сообществом, основанным на труде, взаимопомощи и традиционных ценностях.

Синтез этих двух традиций рождает новое качество: роман становится историей о том, «как русский солдат, вернувшийся с большой войны, вынужден начать малую войну за свою землю, и как эта земля, в свою очередь, спасает его душу».

В романе выстроена плотная и многоуровневая система символов, скрепляющая текст от заглавия до финала.

Эхо — центральный, сквозной символ. Он функционирует на нескольких уровнях: 1) как метафора личной психической травмы (ПТСР Прохора, кошмары Кирилла); 2) как символ коллективной травмы целого поколения; 3) как «голос самой земли», её «плач» по поводу творящегося на ней насилия и несправедливости. Важно, что «эхо» — это не только символ разрушения, но и надежды: боль рождает ответный отклик — сопротивление и борьбу за добро.

Дорога — традиционный для русской литературы символ жизненного пути наполняется современным содержанием. Это и путь героев к исцелению, и конкретная разбитая дорога как символ разрушенной связи между центром и периферией, забвения «малой родины». Борьба за ремонт дороги становится метафорой восстановления социальных связей и справедливости.

Водка — символ забвения, слабости и иллюзорного выбора. Она противопоставляется делу. Исцеление героев начинается не когда они бросают пить, а когда у них появляется смысл и ответственность (стройка, товарищество). Таким образом, три ключевых символа образуют смысловую триаду: «Эхо» (диагноз — боль), «Водка» (ложное лекарство — бегство), «Дорога» (истинный путь — действие и созидание). Иванов-Таганский виртуозно использует художественную деталь, продолжая традицию русской классики, где через малое проступает великое.

«Оловянные с синими прожилками глаза» Прохора — это не просто портретная характеристика. «Олово» передаёт эмоциональное выгорание, внутреннюю омертвелость, а «прожилки» — скрытую боль и лопнувшие от напряжения нервы. Одной деталью создается целостный образ травмированного человека.

«Грамота рядом с портретом деда» у Серёги — интерьерная деталь, раскрывающая внутренний конфликт героя. Портрет деда-фронтовика символизирует истинный подвиг, а грамота — его суррогат, формальное признание, не давшее смысла. Это визуализация комплекса неполноценности и экзистенциальной пустоты.

«Запах горелой малины и плавящейся синтетики» — сенсорная деталь, создающая атмосферу столкновения двух миров: натурального, живого («малина») и чужеродного, разрушительного («синтетика»).

Каждая деталь у Иванова-Таганского — это микро-история, диагноз и символ одновременно.

Композиция романа — кольцевая и хроникально-эпизодическая. Повествование строится по принципу «нарастающей волны», где бытовые сцены неизбежно сменяются острыми конфликтами. Такой ритм создает эффект «перманентного фронта», отражая авторскую мысль о том, что жизнь в современной России — это постоянное преодоление. Композиционным же стержнем второй части становится контрапункт: главы последовательно освещают события в двух противоборствующих лагерях — «мажоров» во главе с Алексеем Симкевичем и членов товарищества «Заря». Этот приём служит основой для глобальной антитезы, структурирующей весь роман. Противопоставление пространств в романе —это самый наглядный уровень контраста. Москва и «чужое» пространство и Кремнёвка ,Товарищество «Заря» («своё» пространство). Москва и «чужое» пространство динамичное, агрессивное, искусственное: Клиника «Эксимер», стерильная, но душная палата Алексея. Место страдания, но и место рождения низменных планов мести. Белый потолок ассоциируется у Алексея с пустотой и безысходностью («Белый квадрат» Малевича). Ресторан «Причал» и кафе «Ласточка», места показной роскоши, сделок, интриг. В «Ласточке» Гаджиев устраивает пир с восточной помпой, чтобы купить лояльность Симкевича. Это пространство фальши, где всё продается и покупается.

Этому пространству противопоставляется «своё» пространство. Оно статичное, гармоничное и природное. Товарищество «Заря», не просто деревня, а проект, утопия. Здесь царят труд, взаимопомощь, планы на будущее (школа долголетия, ангар для кроликов). Пространство организовано по принципу общего дела. Мост через Беспуту—пограничное, сакральное место, именно здесь происходит столкновение двух миров, буквально «перекрытие дороги». Это рубеж, который «мажоры» пытаются проехать безнаказанно, а «заринцы» — защитить. Москва олицетворяет разложение, власть денег и связей, эгоизм. Кремнёвка — созидание, честный труд, общинность.

Контраст пространств напрямую проецируется на характеры и ценности героев. «Московский» лагерь (Алексей, его отец, компания) и «Кремнёвский» лагерь (Прохор, Кирилл, Семён, Елена).

«Московский» лагерь — «берет» чужое. Его первый поступок в повествовании — кража овощей из теплиц. Они считают это своей привилегией. Живут по понятиям «папиной» власти и денег. Их оружие — пистолет, связи, взятки, ложные заявления. Компания Алексея держится на алкоголе, понтах и общем чувстве вседозволенности. Алексей калечит людей, его отец разрушает судьбы и правосудие.

«Кремнёвский» лагерь строит хозяйство, мастерскую, планируют будущее. Их действие — защита результатов своего труда. Живут по закону и совести. Их оружие — физическая сила (в крайнем случае) и правда. Их объединяет идея и общее дело. Они — товарищество в прямом смысле слова,созидают и защищают. Семён защищает друзей, Прохор строит мастерскую, Елена развивает хозяйство. Через этот глобальный контраст автор решает главные задачи: драматизация конфликта, столкновение не просто людей, а цивилизаций, систем ценностей и моделей жизни делает конфликт непримиримым и особенно острым; социальный диагноз, Иванов-Таганский В.А. показывает раскол в российском обществе: с одной стороны — «элита», оторванная от народа и живущая в своём паразитическом мире, с другой — «новая элита» (как их называют в тексте), которая пытается созидать на земле. Кремнёвка и Москва превращаются в символы. Кремнёвка — это символ надежды на возрождение России через труд, справедливость и общинный дух. Москва (в изображении автора) — символ системной порчи, где правят бал коррупция, кумовство и цинизм. Таким образом, контраст — это не просто приём, а несущая конструкция всего романа. Он позволяет автору ясно, наглядно и эмоционально донести до читателя свою главную мысль: основная битва в современной России происходит не на полях сражений, а в столкновении двух принципиально разных укладов жизни и систем морали.

Роман насыщен отсылками к русской классике, которые работают не как украшение, а как инструмент углубления характеров и конфликтов. Спор о Ван Гоге и Моне в начале второй части романа не только характеризует героев, но и показывает вечный конфликту между пошлостью и культурой. Возвращаясь из Ясной Поляны, герои видят красивые теплицы, блестящие в закатном солнце. Алёшка (Симкевич) восклицает: «Ты смотри, Татьяна, какое хозяйство! … Какой-то Винсент Ван Гог вокруг!» Татьяна поправляет: «Какой Ван Гог? Скорее Клод Моне». Почему это важная интертекстуальность, а не просто спор об искусстве? Прежде всего это прямая характеристика героев. Сравнение Алешки с Ван Гогом — поверхностно и пошло. Ван Гог — это яркие, экспрессивные, даже бунтарские краски, страдание и безумие. Алёшка, человек действия и примитивных эмоций, хватает самое «яркое» и известное имя в искусстве, не вникая в суть. Его восприятие — это восприятие «картинки», внешнего эффекта. Выбор Татьяны Клода Моне не случаен. Моне — это импрессионизм, тонкая игра света и цвета, гармония, умиротворение, красота мгновения. Татьяна, интеллектуалка, видит не просто «пейзаж», а нюансы, свет, атмосферу. Это характеризует её как человека более глубокого и тонко чувствующего. Ван Гог (в устах Алёшки) становится символом хаотичного, грубого, необузданного начала, которое царит в его компании. Их вечер — это сплошная экспрессия: пьянство, воровство, драка, выстрелы. Это «ванговское» безумие в его самом примитивном проявлении. Моне (в устах Татьяны) — символ гармонии, упорядоченности, духовности, той самой культуры, которую пытается построить товарищество «Заря». Их жизнь — это попытка создать устойчивый, прекрасный миропорядок, основанный на труде и взаимопонимании.

Этот короткий спор — это микромодель всего конфликта. Столкновение Ван Гога и Моне — это столкновение двух миров: пошлости и культуры, хаоса и гармонии, «мажоров» и «заринцев».

Посещение героями Ясной Поляны задаёт высокий нравственный ориентир. Товарищество «Заря» представлено как наследник толстовских утопий о праведной жизни на земле. Автор, подобно Толстому, использует «диалектику души», показывая внутреннюю борьбу своих героев (Прохор, Татьяна, Тартаров).В романе сильно «полифоническое» начало, сталкиваются разные идеологические позиции. Идея-страсть (месть Алексея), цинизм Симкевича-старшего, мотив преступления и наказания (драка на мосту) отсылают к проблематике Достоевского. Прямая параллель проводится между чиновником Тартаровым и Смердяковым из «Братьев Карамазовых». Самооправдание Тартарова фразой Смердякова «Упасть на самое дно не так ужасно…» раскрывает всю глубину его нравственного падения и рефлексирующего конформизма.

«Эхо плачущей земли» органично вписывается в парадигму «нового реализма» (А. Иванов, З. Прилепин). Роман смело затрагивает ключевые проблемы современной России: последствия войны (СВО) и феномен ветеранов как «новой элиты», коррупцию, клановость, миграционные проблемы, сращивание криминала и власти.Автор исследует людей на разломе — ветеранов, ищущих место в мирной жизни, чиновников перед моральным выбором, «мажоров», столкнувшихся с реальными последствиями своих поступков. Использование социолектов (сленг «мажоров», военный и сельский лексикон «заринцев»), публицистичность в монологах-программах героев, органичное включение ненормативной лексики как средства.

Динамичный сюжет и высокая повествовательная энергия, которые, однако, не отменяют глубины психологического анализа.

Роман Валерия Иванова-Таганского «Эхо плачущей земли» представляет собой сложный художественный синтез. Он вбирает в себя нравственные искания и эпический масштаб Толстого, психологическую глубину и интерес к «подполью» Достоевского, тему защиты «почвы» у «деревенщиков», актуальность и социальный нерв «нового реализма». Это произведение является не только увлекательным чтением, но и серьёзным романом-диагнозом, исследующим глубинные раны и расколы современного российского общества. Одновременно это и роман-надежда, утверждающий, что исцеление от коллективной и личной травмы возможно через созидательный труд, общинное братство и веру в духовные основы национального бытия. Творчество Иванова-Таганского подтверждает, что русская литературная традиция продолжает жить, находя адекватные и мощные формы для осмысления новых исторических вызовов.

Дутко Наталья Петровна,

академик Петровской академии наук и искусств,

заместитель председателя МО ПАНИ,

руководитель секции «Педагогика и психология»,

кандидат психологических наук,

доцент МПГУ,

член МГОП РФ

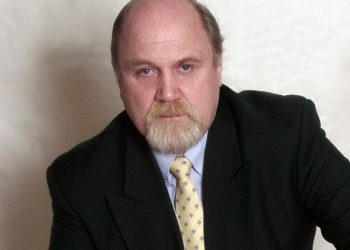

На фото к статье: Валерий Иванов-Таганский

Tags: «возвращенческая» проза, «деревенская» проза, «новый реализм», Иванов-Таганский, интертекстуальность, символ, социальный диагноз, травма

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ