Новое

Достоевский с мешком на голове, или Напрасные поиски исторической правды

11.03.2019

Пионерская площадь

Живу я на Измайловском проспекте; не так далеко от нас — Витебский вокзал, бывший когда-то Царскосельским, рядом с ним — Пионерская площадь, бывшая когда-то Семёновским плацем, и, оказавшись на означенной площади в пасмурный зимний день, я не мог не вспомнить: 22-го декабря 1849 года, рано утром, на плац привезли из Петропавловской крепости группу людей, вошедших в историю как петрашевцы. Им объявили приговор — по списку, где двадцать один человек именовались преступниками, осуждёнными на смертную казнь за возмущение в столице. Первым узнал свою участь Буташевич-Петрашевский, служащий из Министерства иностранных дел; отставной инженер-поручик Фёдор Достоевский значился под десятым номером, ему врезались на всю жизнь в сознание слова, прозвучавшие двадцать один раз, по числу осуждённых: приговорён к смертной казни расстрелянием. После аудитора, зачитавшего роковую бумагу, на эшафот поднялся священник в чёрной рясе, с крестом в руке, и предложил всем исповедаться; по воспоминаниям Фёдора Михайловича, с его появлением отпала последняя надежда: если приглашают приложиться к кресту, казнь точно состоится…

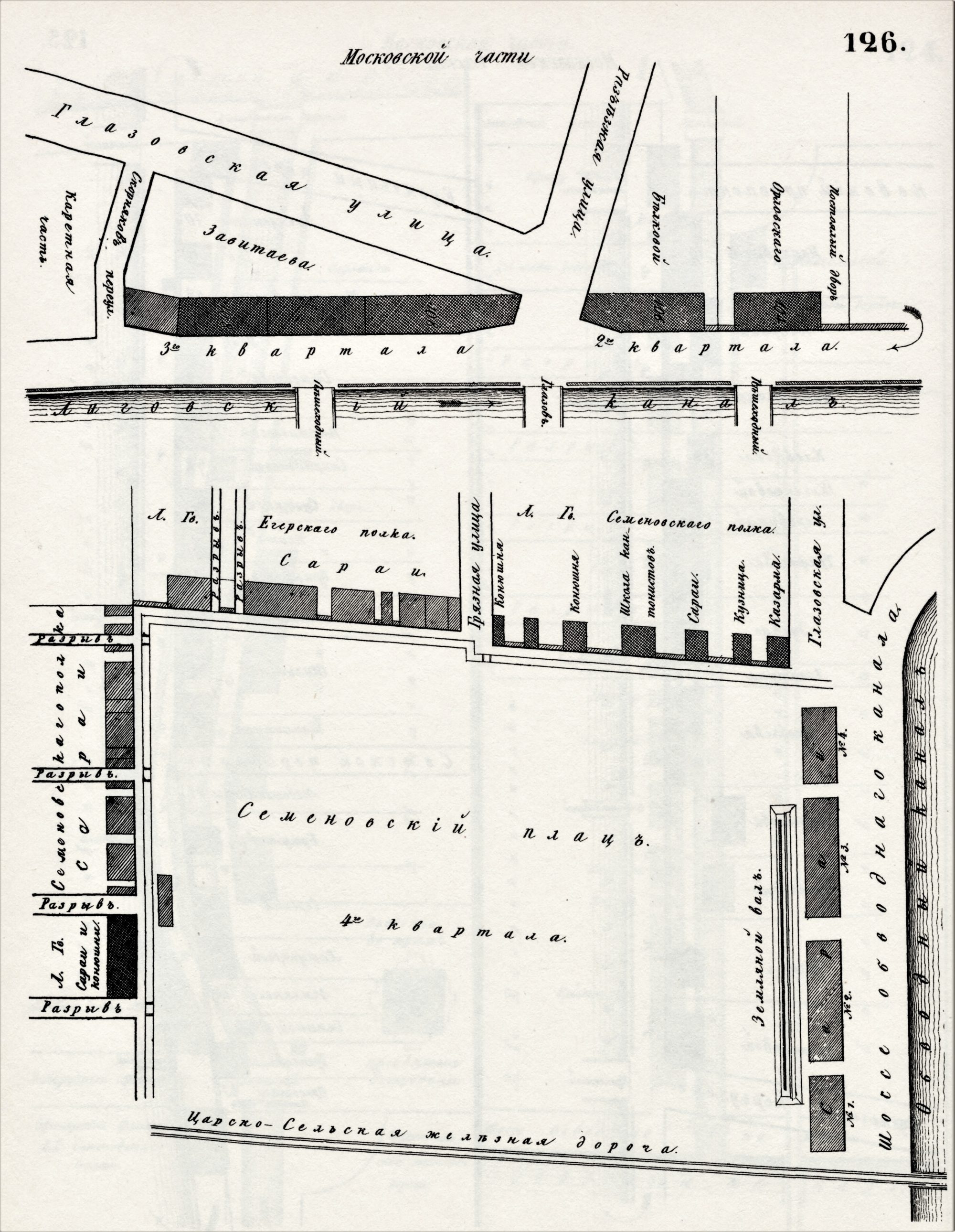

Стоя на Пионерской площади, я показал спутникам в сторону Обводного канала и поделился своими знаниями: в той части плаца было стрельбище, мишени ставили перед земляным валом, для безопасности насыпанным; первых трёх петрашевцев привязали к столбам спиной к валу, и, если бы всё не оказалось спектаклем, солдаты стреляли бы в сторону вала, который принял бы пули в случае промаха.

Спутники поддержали разговор; один сообщил, что Достоевский, привязанный к столбу, ждал выстрелов с мешком на голове, при этом ему казалось, будто он всё видит сквозь мешковину. Второй собеседник напомнил о трёх ямах, выкопанных перед столбами для полной достоверности, что сейчас расстреляют и закопают. Я возразил: Достоевского на расстрел не выводили, мешок на голову ему не надевали; и могильных ям не могло быть: даже если на плацу кого и казнили, как убийц Александра II в 1881 году, тела потом увозили и хоронили в другом месте.

Оказалось, что у нас нет единого мнения по поводу события, знакомого по школьному учебнику и по многочисленным взрослым источникам, в том числе хрестоматийным, вышедшим из-под пера известных историков и литературоведов. Когда мы стали уточнять, все согласились, что первым на расстрел вывели Петрашевского. А кто второй и третий, и был ли среди них Достоевский?

Пособие для учителей-историков

Бывает, что историк (как и любой человек), приспосабливаясь к изменяющимся жизненным обстоятельствам, меняет свои взгляды или по-новому излагает то, о чём раньше писали другие или высказывался он сам. Кроме естественной необходимости подлаживаться под установки новых властей и требования новой идеологии, человек имеет естественные же свойства ошибаться, неточно высказываться, что-то забывать или утаивать, что-то додумывать и приукрашивать… В пособии по истории СССР для школьных учителей, изданном в 1958 году, сообщалось:

«В ноябре 1849 года несколько петрашевцев были приговорены к расстрелу, остальные — к каторге; 22 декабря троих из них заставили пережить ужас смерти, так как их (Петрашевского, Спешнева и Момбелли) поставили на эшафот, дали команду стрелять по ним и лишь после этого объявили о замене смертной казни ссылкой в Сибирь. Петрашевский был приговорён к пожизненной ссылке, остальные — к ссылке на различные сроки, от 10 до 15 лет».

От школьников, кто бы что ни говорил об осмыслении получаемых знаний, требовалось и требуется не вдумываться, а зазубривать напечатанное в учебнике (сегодня — одно, завтра — другое); это сейчас я осмысливаю и задаю вопросы. Почему несколько приговорены к расстрелу? Всем, привезённым на Семёновский плац, назначили смертную казнь, и там же, на плацу, всем до единого смягчили приговор. Что значит поставили на эшафот и дали команду стрелять? Первых трёх свели с эшафота и привязали к отдельно стоящим столбам. И если дали команду стрелять, то, получается, их застрелили? Почему указаны сроки в десять-пятнадцать лет? Приговор по делу петрашевцев многократно публиковался, каждый может удостовериться: по окончательной конфирмации Николая I кого-то из осуждённых только разжаловали в рядовые, кого-то сослали на два года, Достоевскому определили четыре года каторжных работ… Кто писал означенное пособие и для кого? Ах да, это из стен Академии педагогических наук растолковывали школьным педагогам, как правильно освещать историю революционных кружков в царской России.

Свидетельства, собранные профессором Миллером

Кроме Петрашевского в школьном пособии названы Спешнев и Момбелли. А вот Ф. М. Достоевский говорил, что третьим был не Спешнев, а Григорьев.

Профессор О. Ф. Миллер, историк русской литературы, знавший Достоевского и собиравший сведения для его жизнеописания, приводит показания очевидцев во вступительной статье к «Полному собранию сочинений Ф. М. Достоевского», изданному в Москве в 1883 году:

«Появление священника для исповеди, по словам Ф. М., заставило их убедиться в том, что казнь будет в самом деле совершена <…>. Мне рассказывал господин Кашкин, что его внимание обратило на себя то, что со священником не было св. даров. Воспользовавшись тем, что он стоял у самого края эшафота, как раз против обер-полициймейстера, он решился, наклонившись, спросить у него шёпотом по-французски: Неужели, предлагая нам исповедываться, нас оставят без причащения, — на что генерал Галахов прошептал ему в ответ по-французски же: Вы будете все помилованы. — Таким образом один из присутствовавших ранее других узнал, что казнь не будет совершена».

Мне не верится: государственный преступник Кашкин обращается к обер-полицмейстеру… Нет, обратиться он мог, ибо раньше они водили дружбу, но генерал Галахов, возглавлявший столичную полицию, стал бы шептаться с государственным преступником? — на виду у всех, тем более в присутствие высших чинов из Третьего отделения. Он не имел права выдавать секрет, ведь помилование приказано огласить после завершения всего обряда, предписанного императором.

Но именно такой рассказ услышал профессор Миллер от петрашевца Н. С. Кашкина и включил в свои «Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского» — наряду с воспоминаниями других участников и свидетелей. Читаем дальше:

«Между тем, как вспоминал Спешнев, троих уже привязали к столбам. По словам Ф. М., это были Петрашевский, Момбелли и Григорьев. <…> Он ощущал только мистический страх, весь находился под влиянием мысли, что через каких-нибудь пять минут перейдёт в иную, неизвестную жизнь <…>. Как ни был он потрясён, он, однако, не потерялся. Бывший тогда на площади господин Загуляев передавал, что Ф. М. не был бледен, довольно быстро взошёл на эшафот, скорее был тороплив, чем подавлен. Совершенно иначе подействовало всё это на некоторых товарищей. Мы знаем уже со слов Спешнева, что ещё в крепости стал мешаться в уме Григорьев. <…> Тут, по словам Спешнева, махнули платком — и казнь была остановлена. Но когда Григорьева отвязали от столба с двумя другими, он был бледен как смерть. Умственные способности окончательно ему изменили.

По словам И. М. Дебу, многим из них весть о помиловании вовсе не представилась радостною, а как будто бы даже обидною…»

Что-то снова меня смущает? В одной научной работе я встречал ссылку на воспоминания Достоевского, где тот называл третьим не Григорьева, а всё-таки Спешнева: «Священник ушёл, и сейчас же взошли несколько человек солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбелли, взяли их за руки…»

Простите, я не оттуда списал. Хотя, списывают в школе нерадивые ученики, а историки делают выписки; я не сразу разобрался, что автор научного исследования перепутал и приписал Достоевскому чужие слова. Только что зачитанные показания принадлежат на самом деле Д. Д. Ахшарумову, которого тоже вывозили на Семёновский плац среди осуждённых на казнь. По его свидетельству, Петрашевского, Спешнева и Момбелли привязали каждого к отдельному столбу верёвками.

При всём обилии материалов, посвящённых петрашевцам и Достоевскому, у нас, оказывается, есть основания для сомнений: кто был третий — Спешнев или Григорьев? И шептался ли Кашкин с генералом Галаховым?

Личные школьные воспоминания вкупе с воспоминаниями очевидцев казни

Не поленившись, я отыскал школьный учебник, изданный в 1966 году, по которому мы учили историю СССР, и выбрал из главы о петрашевцах то, что относится к расстрелу:

«К следствию было привлечено более ста человек; 21 человек был приговорён к смертной казни, остальные — к различным срокам каторги и ссылки. Приговорённые к смертной казни пережили весь ужас ожидания смерти: их привезли на площадь, троих из них (в том числе Петрашевского) привязали к столбам, на головы им надели мешки. Однако Петрашевский сорвал мешок, заявив, что он не боится смерти, может смотреть ей в глаза. Забили барабаны, раздалась команда… и только после этого была объявлена царская милость — смертную казнь заменили каторгой».

Сведения для учеников отличаются от сведений в более раннем пособии для учителей. Здесь, кстати, не сказано, на какую площадь привезли осуждённых. И когда? Даже непонятно, в каком городе всё происходило. Может быть, автор учебника выбрал самую суть для заучивания? Однако, в статье немало пустопорожних фраз: что студенты, учителя, чиновники, литераторы собирались по пятницам на квартире Петрашевского; что разгорались жаркие споры; что члены кружка пропагандировали социалистические идеи, осуждали самодержавие и крепостной строй, мечтали о социалистическом устройстве будущего русского общества, призывали к революционным действиям против царизма, начали пропаганду революционных идей в народе…

Признаюсь, мне не запомнилась со школы такая яркая деталь: на месте казни Петрашевский сорвал с головы мешок! Конечно, тогда я, ученик, принял рассказ за чистую монету, но сейчас у меня напрашивается вопрос: как Петрашевский мог это сделать, если у него были связаны руки? К тексту в учебнике приложен портрет Петрашевского и рисунок с подписью «Расправа с петрашевцами», зримо убеждающий, что у двоих осуждённых, действительно, мешки (лучше сказать, капюшоны) на голову накинуты, а третий, Петрашевский, с непокрытой головой смотрит прямо на солдат, которые целятся и ждут команды стрелять. Солдаты в высоких меховых шапках; вон и священник около ступеней, ведущих на эшафот; на эшафоте остальные осуждённые ждут своей очереди…

Может быть, я даже отвечал эту тему на уроке? Не помню. Честно говоря, меня удивляет, как другие уверенно и точно излагают события, случившиеся десять, двадцать, тридцать лет назад… Посмотрите, как обстоятельно описывает тот день петрашевец Ахшарумов в своих «Воспоминаниях» — вышедших отдельной книгой в 1905 году (со вступительной статьёй историка В. И. Семевского):

«Всех нас было 23 человека <…>. Нас повели на эшафот <…> вдоль рядов войск, сомкнутых в каре. Такой обход, как я узнал после, назначен был для назидания войска, и именно Московского полка, так как между нами были офицеры, служившие в этом полку — Момбели, Львов… Священник, с крестом в руке, выступал впереди, за ним мы все шли один за другим по глубокому снегу. <…> Вскоре внимание наше обратилось на серые столбы, врытые с одной стороны эшафота; их было, сколько мне помнится, много… <…> Нас поставили двумя рядами перпендикулярно к городскому валу. Один ряд, меньший, начинавшийся Петрашевским, был поставлен с левого фаса эшафота. Там были: Петрашевский, Спешнев, Момбели, Львов, Дуров, Григорьев, Толь, Ястржемский, Достоевский. <…> По изложении вины каждого, конфирмация оканчивалась словами: Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни — расстрелянием, и 19-го сего декабря Государь Император собственноручно написал: Быть по сему.

Мы все стояли в изумлении; чиновник сошёл с эшафота. Затем нам поданы были белые балахоны и колпаки, саваны, и солдаты, стоявшие сзади нас, одевали нас в предсмертное одеяние. <…> Взошёл на эшафот священник — тот же самый, который вёл, — с евангелием и крестом и за ним принесён и поставлен был аналой. <…> Священник ушёл и сейчас же взошли несколько человек солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбели, взяли их за руки и свели с эшафота, они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу верёвками. <…> Осуждённые не оказывали сопротивления. Им затянули руки позади столбов и затем обвязали верёвки поясом. Потом отдано было приказание: Колпаки надвинуть на глаза, — после чего колпаки опущены были на лица привязанных товарищей наших. Раздалась команда: Клац — и вслед затем группа солдат — их было человек шестнадцать, — стоявших у самого эшафота, по команде направила ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Момбели… <…> Но вслед затем увидел я, что ружья, прицеленные, вдруг все были подняты стволами вверх. <…> Затем стали отвязывать привязанных Петрашевского, Спешнева и Момбели и привели снова на прежние места их на эшафоте. Приехал какой-то экипаж, оттуда вышел офицер — флигель-адъютант — и привёз какую-то бумагу, поданную немедленно к прочтению. В ней возвещалось нам дарование Государем Императором жизни и, взамен смертной казни, каждому, по виновности, особое наказание».

Ахшарумов запомнил, кто где стоял на эшафоте… Первую тройку осуждённых крепко привязали к столбам: Петрашевский не смог бы освободиться от колпака. И про общение Кашкина с полицмейстером Галаховым у наблюдательного Ахшарумова ничего не сказано!

Мелкие разночтения не должны, наверно, нас смущать: Ахшарумов сообщает, что было 23 человека, но Р. А. Черносвитова, ссылаемого в Кексгольмскую крепость, и В. П. Катенева, помешавшегося в уме, на Семёновский плац не вывозили, так что вернее говорить о двадцати одном заключённом. Ахшарумов запомнил множество столбов, а их, скорее всего, было только три. Что такое клац? Вроде как солдаты затворами клацнули… Насколько я знаю, затворов тогда ещё не было на ружьях. Клац — ошибка Ахшарумова или опечатка: должно быть кладсь, принятое тогда в армии сокращение от прикладывайся. Слыша команду офицера кладсь, солдаты прикладывали ружья к правому плечу, они изготавливались к стрельбе и ждали команды пли.

В главном, наверно, мы должны верить Ахшарумову: фамилии Петрашевского, Спешнева и Момбелли — первые в списке тех, кому суд вынес смертный приговор, их троих и повели на расстрел. Значит, Достоевский ошибся, называя фамилию Григорьева?

Раннее утро, сильный мороз, бездна народа

Ахшарумов всё так же удивляет нас превосходной памятью (хотя к мемуарам он приступил через много лет после расстрела на Семёновском плацу), в деталях повествуя: в то декабрьское утро «часов в шесть я поднялся с постели, <…> отворил фортку, дышал свежим воздухом <…>. Было ещё темно, на колокольне Петропавловского собора прозвучали переливы колоколов и за ними бой часов, возвестивший половину седьмого…» По воспоминаниям Н. А. Спешнева, их подняли в шесть часов, а в семь посадили в кареты и повезли. Ф. М. Достоевский в тот же день, по возвращении в крепость, нервно восклицал в письме к брату:

«Брат, любезный друг мой! всё решено! Я приговорён к 4-хлетним работам в крепости (кажется, Оренбургской) и потом в рядовые. Сегодня 22 декабря нас отвезли на Семёновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головою шпаги и устроили нам предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое, след<овательно>, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты. <…> Наконец ударили отбой, привязанных к столбу привели назад и нам прочли, что Его Императорское Величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры. <…> Из окон кареты, когда везли на Семён<овский> плац, я видел бездну народа…»

Почему зимним утром в столь раннее время на улицах Петербурга бездна народа? Как можно предположить, горожане стремились толпами на Семёновскую площадь — смотреть на расстрел. Но о казни знали очень немногие. Официальные лица, руководившие расправой, могли сообщить кому-то из своих знакомых по секрету. «Русский инвалид», единственная газета, которой доверили напечатать в тот день сообщение о приговоре петрашевцам, вряд ли уже поступила подписчикам и в продажу. Потом, если и было много людей, как Достоевский их разглядел? В декабре в Петербурге долгие ночи, по утрам совсем темно: двадцать второго числа солнце встаёт в десять часов (по сегодняшнему исчислению времени). Улицы тогда не освещались, как сейчас, электричеством. Кстати, Д. Д. Ахшарумов в своих воспоминаниях утверждал: «Оконные стёкла кареты были подняты и сильно замёрзшие, видеть через них нельзя было ничего».

На самом Семёновском плацу, по свидетельству барона А. Е. Врангеля, бездны народа не наблюдалось: «Любопытных зрителей вообще на площади было немного, всё случайно прохожий народ; из чистой публики почти никого, — о времени казни в городе никто не знал».

Достоевский был от природы сочинитель — так называли раньше писателей, верно определяя их суть и назначение: у них постоянно работает воображение, они что-то придумывают, а не воспроизводят в точности жизненные происшествия. Даже по этому письму из крепости после несостоявшегося расстрела видно, как Достоевский сочиняет письмо к брату, переводя только что пережитое в художественную прозу. «Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди»: в списке преступников, подлежащих расстрелянию, фамилия Достоевского под номером десять, во второй очереди он быть не мог. Но он усиливает трагизм своего положения: «Жить мне оставалось не более минуты»!

Сегодня многие уверены, что Достоевского вообще в первой тройке вывели на расстрел, привязали к столбу, надели на голову мешок. Почему? Вся страна видела это в фильме режиссёра В. И. Хотиненко — снятом, как поняли зрители, по биографии Фёдора Михайловича. Когда людям что-либо показывают — в драматически разыгранных сценах, картинных позах и движениях, в старинных костюмах на фоне природных или городских красот, зрительные образы так укореняются в сознании, что потом невозможно переубедить человека: на самом деле всё было несколько иначе. Или совсем не так. Достоевский несколько преувеличил: жить ему оставалось не более минуты! — и режиссёр тоже усилил напряжённость, сочинив сцену, будто главный герой его кинофильма ждёт смерти с мешком на голове.

Казнь Достоевского по воспоминаниям Врангеля

Упомянутый барон А. Е. Врангель познакомился с Достоевским в Семипалатинске — после того, как писатель вышел из Омского острога. Приведу выдержку из его воспоминаний, дабы дать слово человеку, который наблюдал со стороны и по-иному воспринимал процедуру расстрела, без мучительного ожидания смерти.

«Встав часов в 8 утра 22 декабря 1849 года, я увидел целую вереницу двуконных возков-карет, едущих со стороны р. Невы вверх по Литейной улице по направлению к Невскому. <…> По сторонам гарцовали жандармы с саблями наголо. <…> В это время вошёл мой дядя Владимир Ермолаевич Врангель, <…> служивший в конно-гренадерах, и объяснил мне, что это везут на Семёновский плац петрашевцев, приговорённых к смертной казни, и что он пришёл со своим эскадроном из Петергофа, так как один из офицеров эскадрона, Григорьев, замешанный в деле Петрашевского, также должен быть казнён. <…> Дядя пригласил меня ехать с ним на плац. <…> День был пасмурный, хмурое петербургское утро, градусов так шесть-восемь, изредка перепадал снег. Когда мы прибыли на Семёновскую площадь, тогда ещё незастроенное огромное поле, мы увидали вдали, посредине плаца, небольшую группу народа, каре из войск, и в середине их какую-то постройку, площадку из досок на высоких бревенчатых столбах; на площадку вела лестница. Мы хотели пробраться ближе, но полицейские и жандармы нас не пропустили <…>. В это время подошёл к нам мой родственник, А. К. Мандерштерн, сын коменданта Петропавловской крепости; он явился для присутствования при казни со своей лейб-егерской ротой. <…> Мандерштерн сообщил нам по секрету, что расстрела не будет, всем дарована жизнь, но что преступники этого не знают — по воле императора, что процедура расстрела будет исполнена до конца, что в последнюю минуту, когда должна раздаться команда пли — прискачет адъютант с Высочайшим приказом — остановить казнь… <…> Любопытных зрителей вообще на площади было немного, всё случайно прохожий народ; из чистой публики почти никого, — о времени казни в городе никто не знал. Настроение толпы было серьёзное, сожалели несчастных, и никто не знал, за что казнят.

Я видел, как на эшафот всходили и сходили какие-то фигуры, как внизу около него к вкопанным в землю столбам привязывали в белых саванах людей, как их отвязывали, потом подъехали тройки почтовых с кибитками и те же возки-кареты, что я видел на Литейной, — и вскоре площадь опустела; народ разбрёлся, крестясь и благословляя милость царя.

Пресловутых белых гробов, о которых рассказывали после, я не видал, и Ф. М. Достоевский <…> утверждал мне неоднократно, что их и не было. Вообще об этих ужасных минутах, пережитых им, он не любил вспоминать; он говорил, что, ничего не зная о предстоящем помиловании, он вполне приготовился к смерти. Привязанный к столбу с саваном, ожидая роковую команду пли (время ему показалось нескончаемо долгим), — мысленно он попрощался со всеми милыми сердцу его. Вся жизнь пронеслась в его уме, как в калейдоскопе, быстро, как молния, и картинно»…

Здесь, предвижу, мне будет сердитый выговор: вы обвиняли режиссёра Хотиненко, будто он сочинил про Достоевского с мешком на голове, но, оказывается, сам Достоевский рассказывал об этом барону Врангелю! Действительно, какая-то нестыковка у меня получилась… А у людей с научным подходом к обсуждаемой теме возникнет ещё и такой вопрос: откуда я взял только что зачитанный текст? Воспоминания Александра Егоровича Врангеля издавались, но в них не говорится, что он присутствовал на Семёновском плацу 22 декабря 1849 года.

Придётся мне перепроверять и, может быть, даже отказываться от своих слов.

Перепроверка своих знаний и чужих показаний

Проверку полезно начинать с себя, и я заново отыскиваю книгу, напечатанную в Санкт-Петербурге в 1912 году; автор — барон А. Е. Врангель, название: «Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854-56 годы»; после короткого предисловия — портрет автора, затем очерк под заголовком «Казнь Ф. М. Достоевского», откуда я и делал в своё время выписки… Дело вот в чём: «Воспоминания» переиздавались в советское время, но означенный очерк при этом выпустили, поэтому он не всем знаком. А почему выпустили? Может быть, знающие люди посчитали его недостоверным?

Но вы обратили внимание: в показаниях Врангеля на площади мало гражданских лиц; день пасмурный, мороз небольшой; Достоевский не знал о предстоящем помиловании — а если верить Кашкину, генерал Галахов успокоил его, и он, Кашкин, по идее, должен был тут же успокоить товарищей: казни не будет!

Кроме того, что люди не всё точно запоминают, есть личности, которые украшают каждую историю своими домыслами, а то и прилгнут — для красного словца или чтобы выглядеть значительно перед слушателями… На кого я намекаю? Нет, барону Врангелю я верю, а вот профессор Миллер упоминал господина Загуляева: тот якобы видел, как Достоевский поднимается на эшафот. Если я не ошибаюсь, сведения Миллеру предоставил небезызвестный М. А. Загуляев: с Достоевским он познакомился, скорее всего, только в 1860 году, знакомством этим перед другими кичился… У Врангеля объяснение правдоподобное: он наблюдал издали и не утверждает, что кого-то разглядел или узнал, тем более, что утро пасмурное, а каким образом Загуляев, которому, между прочим, в 1849 году было только пятнадцать лет, оказался 22 декабря на площади? Он выделил в толпе Достоевского, он даже заметил, что лицо у того не было бледным! Я почти уверен, что Загуляев придумал эту историю для Миллера, чтобы его свидетельство попало в очерк о жизни и творчестве известного писателя Ф. М. Достоевского.

Услышав от Врангеля, что гражданских людей на площади было мало, можно усомниться: наверно, какие-то жители Петербурга рано утром всё-таки успели прочитать свежий выпуск «Русского инвалида», сразу кинулись на Семёновский плац, народ ведь охоч до таких зрелищ… Уточняю: официальное сообщение в «Русском инвалиде» имело целью, прежде всего, предостеречь народ от пагубных учений, породивших смуты и мятежи во всей Западной Европе; приводились имена всех преступников с указанием вины и заключением Генерал-Аудиториата: подвергнуть смертной казни расстрелянием, — но не говорилось, где и когда приговор будет приведён в исполнение. Так что историки, журналисты и любители лишь бы чего написать, утверждающие, будто 22 декабря 1849 года на Семёновский плац стеклось множество народа, пребывают в заблуждении.

Нам придётся привлечь новых свидетелей, дабы разобраться, где правда, где домыслы в уже прозвучавших показаниях, и я предлагаю выслушать, прежде других, С. В. Корвин-Круковскую, по мужу Ковалевскую, — ту самую, что известный математик: ведь у математиков хорошая память и разумные суждения. В «Воспоминаниях детства» Софья Васильевна пишет о встречах с Фёдором Михайловичем, которые происходили в доме Корвин-Круковских:

«Особенно хорошо бывало, когда <…> кроме него, у нас чужих не было. Тогда он оживлялся и становился необыкновенно мил и увлекателен. Общих разговоров Фёдор Михайлович терпеть не мог; он говорил только монологами, и то лишь под условием, чтобы все присутствующие были ему симпатичны и слушали его с напряжённым вниманием. <…> Иногда он рассказывал нам содержание задуманных им романов, иногда — сцены и эпизоды из собственной жизни. Живо помню я, например, как он описывал нам те минуты, которые ему, приговорённому к расстрелянию, пришлось простоять, уже с завязанными глазами, перед взводом солдат, ожидая роковой команды: Стреляй! — когда вдруг наместо того забил барабан и пришла весть о помиловании»…

Софья Ковалевская, математик, вряд ли что-то перепутала. Она слышала от Достоевского: тот ждал выстрелов с завязанными глазами! Я подозреваю… Достоевский ходил в дом генерала В. В. Корвин-Круковского ради Анны, его старшей дочери; в 1865 году писатель сделал ей предложение, получил отказ; думаю, что в женском обществе, желая тронуть сердце любимой девушки, Достоевский (с его невзрачной внешностью), скажем так, рисовался, выставляя себя в трагическом виде. Правда, другой Анне — будущей своей жене, Анне Григорьевне Сниткиной, он в первый день знакомства нарисовал иную картину:

«— Помню, — говорил он, — как стоял на Семёновском плацу среди осуждённых товарищей и, видя приготовления, знал, что мне остаётся жить всего пять минут. Но эти минуты представлялись мне годами, десятками лет, так, казалось, предстояло мне долго жить! На нас уже одели смертные рубашки и разделили по трое, я был восьмым, в третьем ряду. Первых трёх привязали к столбам. Через две-три минуты оба ряда были бы расстреляны, и затем наступила бы наша очередь. Как мне хотелось жить, господи боже мой! <…> Мне припомнилось всё моё прошлое, не совсем хорошее его употребление <…>. Вдруг послышался отбой, и я ободрился. Товарищей моих отвязали от столбов, привели обратно и прочитали новый приговор: меня присудили на четыре года в каторжную работу. Не запомню другого такого счастливого дня! Я ходил по своему каземату в Алексеевском равелине и всё пел, громко пел, так рад был дарованной мне жизни!»

Здесь мы слышим от Фёдора Михайловича, что к столбу его не привязывали. И стоял он не во второй очереди, а в третьем ряду… Может быть, Достоевский, охваченный отчаянием, просто не заметил, что Кашкин обменялся какими-то словами с генералом Галаховым, от его внимания ускользнуло, что Петрашевский сорвал с головы капюшон своего савана?

Мы смерти смотрели в лицо!

Про Галахова мы услышали от Кашкина; а откуда взялось, будто Петрашевский сбросил капюшон? Об этом было напечатано в моём школьном учебнике, и надо верить: учебники пишутся знающими людьми и тщательно редактируются! Но почему в материалах, собранных Миллером, сей замечательный случай не упомянут?

Рано или поздно мы выходим на труды Леонида Гроссмана, известного и, может быть, даже известнейшего специалиста по Достоевскому; и обнаруживается, что это он, Леонид Гроссман, придумал, будто Петрашевский избавился от капюшона, дабы с открытым взором принять смерть.

«И вот последний обряд — предсмертное переодевание. Тут же на эшафоте их летние плащи сменяют на просторные холщовые саваны с остроконечными капюшонами и длинными, почти до земли, рукавами.

Внезапно раздаётся с эшафота долгий, раскатистый и дерзкий хохот. Все оборачиваются.

Трясясь, словно от неудержимой спазмы, и как бы намеренно повышая с каждым приступом раскаты своего хохота, Петрашевский вызывающе взмахивал своими клоунскими рукавами.

— Господа!.. — хохот душил его. — Как мы, должно быть… смешны в этих балахонах!..

Великий пропагатор остался верен себе. Эшафот огласил он хохотом, быть может стремясь в последний раз выразить своё презрение власти и одновременно пробудить бодрость в товарищах.

Они стоят все, высокие, белоснежные, жуткие, как призраки. Необычайная одежда колышется от ветра, лица полузакрыты спадающими капюшонами. <…> Раздаётся окрик распорядителя казни:

— Петрашевский.

— Момбелли.

— Григорьев.

Три белых призрака, под конвоем взводных, по вызову аудитора, медленно сходят по скользким ступеням помоста. Их привязывают верёвками к трём серым столбам. Длинными рукавами смертной рубахи им скручивают за спиною руки. <…>. Три взвода солдат, предназначенных для исполнения приговора, отделяются от своих частей <…>. Перед каждым приговорённым выстраиваются в одну линию шестнадцать гвардейских стрелков. <…> Раздаётся команда:

— К заряду!

Стук прикладов и шум шомполов.

— Колпаки надвинуть на глаза!

Скрываются под капюшонами изумлённые глаза Петрашевского, бледная маска Момбелли, безумная гримаса Григорьева. Но резким движением головы Петрашевский сбрасывает с лица белый колпак: Не боюсь смотреть смерти прямо в глаза!..

Снова воинская команда:

— На прицел!

Взвод солдат направляет ружейные стволы к приговорённым. <…> По площади проносится галопом флигель-адъютант. Он вручает генералу Сумарокову запечатанный пакет. <…> Шестнадцать ружей, взятых на прицел, подняты, как одно, стволами вверх. У столбов суета: отвязывают осуждённых. Их снова возводят на чёрную площадку…»

Почему осуждённые в летних плащах? Арестовывали их в апреле. И почему саваны колышутся на них? Нужен очень сильный ветер, чтобы одежда на вас заколыхалась. Похоже, это так — словесные украшения: если есть столб, сделаем его серым, если ступеньки, то скользкие, если стрелки, назовём их гвардейскими… На расстрел вышло три взвода, по шестнадцать на каждого преступника, потом почему-то говорится только о шестнадцати ружьях, поднятых, как одно, стволами вверх. Буташевич-Петрашевский у Гроссмана как-то слишком много хохочет, и все действующие лица принимают картинно-монументальные позы… Впрочем, направим внимание на сравнение деталей, имеющих отношение к нашему вопросу.

В тексте Гроссмана есть ссылка на воспоминания Ахшарумова. Однако, Ахшарумов не говорил, что Петрашевский сбросил колпак. Повторю его слова: «Осуждённые не оказывали сопротивления». У Достоевского, как мы видели, нет нигде про сорванную кем-либо повязку или сброшенный капюшон. Граф А. Ф. Орлов, главноуправляющий Третьим отделением, в докладной записке Николаю I об исполнении приговора над петрашевцами отметил неподобающее, с его точки зрения, поведение Петрашевского:

«Петрашевский был более всех дерзок: он принимал позы, не свойственные его положению; помогал приковывать к ногам его цепи; когда надели на преступников саваны, сказал своим соумышленникам: Господа! Как мы должны быть смешны в этих костюмах!»

Кроме указанных поз, начальник жандармов не отметил нарушений протокола. А если бы нарушение случилось, тотчас прозвучал бы приказ: колпак надеть! Впрочем, сцена в целом нелепа: если вас привязали к столбу и скрутили за спиною руки, если капюшон полностью закрывает вашу голову, то никакими резкими движениями сбросить колпак с лица (как пишет Гроссман) не удастся.

Похоже, Гроссман выступает здесь больше сочинителем, чем историком и биографом Достоевского. А почему? Потому что, создавая своё произведение «Апрельские бунтари», посвящённое Достоевскому и петрашевцам, автор учитывал, какой год на календаре; год был 1931, время было боевое и кипучее; в песнях звучало: «Мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо!» Время требовало, чтобы в произведениях, создаваемых советскими писателями и историками, революционеры всех времён не стояли покорно под прицелом вражеских ружей, а, сбросив повязку с глаз, дерзким хохотом бросали вызов своим палачам.

Гроссман сочинил про сброшенный колпак. Но как объяснить рисунок, который присутствует в его книге «Достоевский», основанной на «Апрельских бунтарях» и изданной в 1963 году? Тот самый, который мы видели в школьном учебнике истории. Рисунок сделан чуть ли не с натуры или, по крайней мере, современником событий… Приглядитесь, лучше через увеличительное стекло, к тому человеку, который без капюшона. Да, это Петрашевский… Только портретик вклеен. И подретуширован. Если поискать по публикациям, посвящённым расправе над петрашевцами, вы рано или поздно обнаружите эту же историческую картинку, где у всех троих, привязанных к столбам, лица полностью закрыты капюшонами, и на солдатах из расстрельного взвода другая форма, какую носили в первой четверти 19-го века; в частности, у них не меховые шапки, а киверы с высокими султанами. И эшафот по-другому нарисован… Эту картинку и перерисовали, подлаживая в деталях к 1849 году и, главное, подгоняя под то описание казни, какое придумал для советских редакторов, издателей, цензоров и читателей видный литературовед Гроссман.

Авторитетные мнения из энциклопедического издания

В 1924 году вышла обстоятельная книга «Петрашевцы», подготовленная к печати В. Р. Лейкиной, сотрудницей ленинградского Музея революции; Лейкина предложила объяснение, почему Д. Д. Ахшарумов ошибся и вместо Григорьева назвал Спешнева в числе троих, выведенных на расстрел: «Вероятно, поразившее его впечатление от изменившейся наружности Спешнева заслонило в его памяти образ малоизвестного Григорьева». Может быть, и так. У меня сложилось впечатление, что Ахшарумов, взявшись за воспоминания, полагался не столько на свою память, сколько на чужие напечатанные материалы; что-то почерпнул у Достоевского, что-то у Семевского… Кстати, Лейкина выделила историка В. И. Семевского среди всех, писавших о петрашевцах, ибо он единственный исследователь, работавший по архивным материалам.

Это именно то, что нам необходимо: авторитетное мнение человека, изучившего подлинные документы… У Семевского, среди прочих публикаций, есть отдельная статья о Н. А. Спешневе, напечатанная не где-нибудь, а в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона; откуда мы и выберем сведения, имеющие отношение к нашей теме:

«Спешнев <…> был одним из наиболее радикальных людей и в религиозном, и в политическом отношении <…>. С 1846 года он стал посещать собрания у Петрашевского, а затем сделался ближайшим членом фурьеристского кружка Кашкина. В 1848 году он вёл разговоры с Петрашевским и отставным офицером Черносвитовым <…> о возможности и желательности народного восстания на Урале, Волге и в Сибири. <…> Арестованный в ночь с 22 на 23 апреля 1849 года, он был приговорён к смертной казни расстрелянием за злоумышленное намерение произвесть переворот в общественном быте России <…> и произнесение на собраниях у Петрашевского речей против религии. Спешнев <…> подобно Петрашевскому и Момбелли был привязан к столбу для расстреляния, но затем была объявлена конфирмация государя, по которой Спешнев был приговорён, по лишении всех прав состояния, к ссылке в каторжную работу в рудниках на 10 лет…»

Вопрос можно считать закрытым: имена Петрашевского и Момбелли приводятся всеми свидетелями и исследователями, третье имя установил нам Семевский, работавший в архивах. В лице Спешнева мы видим человека решительного, радикального, которого, по отзыву Л. В. Дубельта, охранителя государственных устоев, должно бы повесить; его-то и вывели на показательный расстрел.

В означенном «Энциклопедическом словаре» есть общая статья о петрашевцах, написанная С. А. Венгеровым; ради любопытства просмотрим и её:

«Петрашевцам пришлось выдержать, как с содроганием вспоминает Достоевский, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. 22 декабря 1849 года они были привезены из Петропавловской крепости <…> на Семёновский плац. Им прочли конфирмацию смертного приговора; подошёл с крестом в руке священник в чёрной ризе, переломили шпагу над головою дворян; на всех, кроме Пальма, одели предсмертные рубахи. Петрашевскому, Момбелли и Григорьеву завязали глаза и привязали к столбу. Офицер скомандовал солдатам целиться… Один Кашкин, которому стоявший возле него оберполицмейстер Галахов успел шепнуть, что все будут помилованы, знал, что всё это — только церемония; остальные прощались с жизнью и готовились к переходу в другой мир. Григорьев, который и без того от одиночного заключения несколько повредился в уме, в эти минуты совсем его лишился».

Мы не станем добиваться от Достоевского: жить оставалось одну минуту или всего пять минут, а в «Дневнике писателя» за 1873 год ожидание смерти у него длится десять ужасных минут… Достоевский на эшафоте, ожидая смерти, не смотрел на часы. Значит, вопросы к Венгерову: он не напутал, называя Григорьева? Но Венгеров, как и Семевский, не случайный человек в историко-литературных разысканиях: юрист по образованию, закончил дополнительно историко-филологический факультет, редактировал все статьи по истории литературы для энциклопедических изданий Брокгауза и Ефрона…

В «Записках для сведения» Дубельт, в то время начальник штаба Корпуса жандармов, отметил особую опасность Спешнева с его зловредными идеями:

«Между бумагами Спешнева найдены в высшей степени преступного содержания: 1. Проект подписки для вступления в Русское тайное общество, с изъявлением готовности участвовать в бунте вооружённой рукой. 2. Возмутительного содержания сочинение, под заглавием: «Солдатская беседа». 3. Речь о религии, в которой опровергается существование Бога. <…> Вышеупомянутая подписка, в виде присяги, и солдатская беседа, такие, за которые, по моему мнению, должно бы Спешнева повесить».

Автором «Солдатской беседы» был Н. П. Григорьев, а Спешнев здесь обвиняется в хранении у себя этого возмутительного сочинения, в котором старый солдат, вынужденный побираться, рассуждает:

«Мы нужны, пока есть силы, а там как браковку в овраг, собакам на съеденье. Служил я честно, а вот теперь руку протягиваешь под углом. А сколько нас таких! <…> Царь строит себе дворцы да золотит блядей да немцев. <…> Известно, солдатам-то ведь и щей хороших не дадут, а сами, смотри, на каких рысаках разъезжают. Ах они, мерзавцы! Ну да погоди ещё!»

Налицо и оскорбление августейшей особы: блядей золотит, и явный призыв к бунту… Григорьев, как и Спешнев, если следовать логике генерал-лейтенанта Дубельта, заслуживал виселицы. Но кого же из этих двоих, в конце концов, повели вешать… простите, расстреливать?

Опровержение последнего петрашевца

В своё время, прочитав статью Венгерова в 23-м томе «Энциклопедического словаря», петрашевец Кашкин выступил с опровержением. Он назвал выдумкой своё перешёптывание с Галаховым. В том смысле, что разговор с обер-полицмейстером состоялся в полный голос! Передаю его возражения и уточнения, как они были напечатаны в книге «Родословные разведки»:

«Все мы <…> были разбужены на рассвете 22 декабря <…> и отвезены в наёмных извозчичьих каретах на Семёновский плац. С каждым из нас сидел в карете жандарм <…>. Прибыв на плац, мы <…> увидели выстроенный деревянный помост, окружённый решёткой <…>. Мы были проведены перед фронтом всех этих войск и затем вошли на помост, где плац-адъютантом были расставлены в порядке, определённом приговором генерал-аудиториата, от Петрашевского до Пальма. <…> Ниже нас на земле, кругом помоста, стояло несколько генералов и адъютантов. Ближайшим ко мне был действительно обер-полицмейстер генерал Галахов, с которым я был знаком. <…> После преломления палачом шпаг над головами большинства из дворян с нас сняли верхнюю собственную нашу тёплую одежду и взамен её надели длинные холщовые саваны с капюшонами и длинными рукавами, в которых мы должны были простоять довольно долго при сильном утреннем морозе. Затем Петрашевский, Момбелли и Григорьев были сведены с помоста и привязаны длинными рукавами к трём столбам, вкопанным впереди трёх вырытых ям, и перед ними в некотором расстоянии поставлен был взвод солдат. За спинами осуждённых находился существовавший в то время на Семёновском плацу земляной вал. Солдатам было скомандовано заряжать, — и на глаза трёх привязанных к столбам подвинуты были капюшоны саванов. Конечно, в это время все осуждённые прониклись убеждением, что казнь состоится, и тогда я не шёпотом, а громко обратился к стоявшему около помоста на земле генералу Галахову на французском языке с просьбой указать мне, к кому мы могли бы ещё обратиться для исходатайствования разрешения исполнить перед смертью христианский долг, на что генерал, так же громко, ответил мне, что государь был так милостив, что даровал всем жизнь. Даже и тем, — добавил он, указывая на привязанных к столбам. Все стоявшие близ меня услышали сказанное, и шепнуть мне эти слова генерал Галахов не мог ввиду разделявшего нас расстояния. Вскоре за тем, по данному сигналу, отвязали от столбов Петрашевского, Момбелли и Григорьева, ввели их обратно на помост, и аудитор, снова обращаясь последовательно к каждому из осуждённых, прочёл новый, окончательный приговор…»

Судите сами: свидетель Кашкин, присутствующий в качестве осуждённого непосредственно при исполнении приговора, называет фамилию Григорьева (а не Спешнева); он сообщает о трёх вырытых ямах (против которых я возражал, ибо на Семёновском плацу никогда никого не хоронили); он подтверждает, что всех петрашевцев переодели в саваны, и тем трём, кого крепко привязали длинными рукавами к столбам, капюшоны были надвинули на глаза… Почему же Достоевский трясся, готовясь к смерти? — ведь, по утверждению Кашкина, генерал Галахов до окончания всей церемонии громко оповестил осуждённых, что император дарует им жизнь.

После академических изданий и учебных пособий негоже обращаться к газетным публикациям. В целом, газеты нельзя считать достоверным источником исторических сведений, газетчики, если не переделают намеренно муху в слона или наоборот, то уж точно перепутают, слон притеснял муху, или муха слона… Но в какой-то момент, почти уверенный в невозможности установить истину, я взялся листать подшивку «Русского слова» за 1910 год: в одном из номеров этой московской газеты должен быть очерк о Николае Сергеевиче Кашкине… Номер оказался за 31 декабря, в прямом смысле предновогодний! Аршинными буквами читателей зазывали в рестораны; например, «Полтава» сулила: «Электрическая ёлка-гигант. Два оркестра (военный и румынский). Все столы декорированы живыми цветами. Дамам сувениры». В «Золотом якоре» обещалось веселье всю ночь… На третьей странице обнаружилась статья А. Панкратова «Последний петрашевец». Кашкин, действительно, пережил всех, кого привлекали, судили и казнили по делу петрашевцев. Странно, конечно, что такой материал «Русское слово» подало под звон новогодних рюмок и стук вилок… Мы, однако, явились не рюмочный звон слушать, а внимать новому рассказу господина Кашкина.

«Ему уже 82 года — этому последнему, оставшемуся в живых, петрашевцу. Он плохо видит, мало двигается. <…> Но память — это награда природы старику за здоровую жизнь, — память его свежа, и рассказ о давно минувшем полон интересных исторических подробностей. Он — живой родник воспоминаний…»

Простим газетчику шаблонно-цветистый слог; нас обнадёживает, что у Кашкина свежая память, и мы ждём исторических подробностей.

«В ранние годы Н. С. Кашкин отдал безумную дань молодости: был фурьерист, мечтал о фаланстерах и за увлечение этой утопией был приговорён, как он выражается, только к смертной казни. Времена были николаевские <…>.

— Вы были знакомы с Петрашевским? — спросил я его.

— Представьте себе, почти нет. Я встретился с ним на обеде <…> 7-го апреля в первый раз. Обед был в честь рождения Фурье, по подписке. <…> Не был я знаком и с Достоевским, и Плещеевым, и с очень многими из петрашевцев. Когда нас поставили на Семёновском плацу, я многих увидел в первый раз. <…>

Хорошо помнит Кашкин и то утро 22-го декабря 1849 года, когда его везли на казнь. <…>

— Священник <…> сунул всем крест для целования, и сейчас же троих из нас — Петрашевского, и, кажется, Момбелли и одного из Дебу — отвели на расстрел, накинув верёвки на шею. Около меня стояли знакомые лица петербургской высшей администрации, стоял, между прочим, тогдашний обер-полицеймейстер. <…> Когда повели Петрашевского к расстрелу, я обратился к нему: Кому я могу передать мою последнюю просьбу дать мне приготовиться к смерти? — Я разумел исповедь и причастие. Генерал ответил: Государь был так милостив, что даровал вам всем жизнь, — и пожал мне руку. Сказал он эти слова громко, и мы за минуту до объявления нам воли Царя знали радостное содержание её».

Кашкин вроде как памятлив: обед в честь Фурье состоялся именно 7 апреля 1849 года; другой бы похвастался своим знакомством с Достоевским, к тому времени, к 1910 году, уже всемирно знаменитым писателем, а Кашкин скромно признаётся: я не был с ним знаком. С другой стороны, раньше Кашкин говорил о Григорьеве, теперь называет третьим одного из братьев Дебу. Потом, упомянутый священник не только совал крест для целования, он предлагал всем облегчить душу перед смертью, но, как писал Достоевский: «Мы отказались исповедоваться» (хотя, по другим сведениям, П. Г. Шапошников не отказался от исповеди). Возможность была предоставлена, а Кашкин через несколько минут вдруг начинает вопрошать обер-полицмейстера: как бы мне исповедаться и причаститься? Вообще, в этом изложении для «Московского слова» сцена с Галаховым лично мне видится полной выдумкой: лица высшей администрации имели предписание Николая I соблюдать строжайшую тайну, но генерал Галахов не только выдаёт — громко и прилюдно! — секрет, он (приблизившись к эшафоту) жмёт руку одному из политических преступников.

Хмурое утро

Чем больше свидетелей опрошено, тем понятнее общая картина? Ничего подобного. Если привлечь в дополнение, например, записки М. А. Корфа, мы ещё сильнее запутаемся: по его утверждению: «На Семёновском плаце <…> возвышалась нарочно устроенная платформа и на ней три столба. <…> Комендант повёл первых трёх с правого фланга: Петрашевского, Момбелли и Спешнева к столбам, к которым их и привязали. Петрашевский сорвал с себя колпак, говоря, что не боится смерти и может смотреть ей прямо в глаза…»

А, так я зря наговаривал на Леонида Гроссмана! Про сорванный колпак, оказывается, придумали ещё до Революции, задолго до советского подхода к нашему историческому прошлому… Но надо, видимо, верить М. А. Корфу, ведь он, будучи директором Императорской Публичной библиотеки с 1849 по 1861 год, имел доступ ко всем печатным и рукописным материалам; верить, что третьим был Спешнев, что священник поставил всех осуждённых петрашевцев на колени, что Кашкин и Пальм после зачтения окончательной царской сентенции «в порыве безмерной радости бросились на колени и стали молиться, последний при громких восклицаниях: Добрый царь, да здравствует наш царь!»

Корф мог бы заглянуть в донесение полковника Васильева от 22 декабря 1849 года генералу Л. В. Дубельту об исполнении приговора над петрашевцами:

«Исключая Б.-Петрашевского, старавшегося выказать глупую браваду, сказавшего даже: «Как мы смешны в этих костюмах!» и двух, трёх, старавшихся выказать твёрдость, все преступники имели вид проникнутых грустью. Один подошёл исповедаться, иные молились, плакали. Монбели, Львов выказали душевную покорность, они первые подняли руки к каскам для выслушания конфирмации и почтительно стояли на коленах.

Пишу чистую правду.

Нехорошо распорядились тем, что допустили Петрашевского обойти всех преступников для прощального поцелуя, он некоторым говорил что-то. Это была также его бравада. Нехорошо, что поручили читать конфирмацию слабоголосому чиновнику; и преступники худо слышали. А господин комендант слишком и даже неделикатно торопил священника, особливо, когда он исповедовал преступника; должно было это делать религиозно или вовсе не делать. Вышла одно проформа…»

Жандармский полковник, присутствующий на Семёновском плацу именно для наблюдения, видел Момбелли и Львова на коленях, а не Кашкина и Пальма. Он даёт знать Дубельту о промашке распорядителей: позволили Петрашевскому пообщаться с другими осуждёнными; он докладывает о коменданте (очевидно, генерале И. А. Набокове); ревностный доноситель, пишущий чистую правду, Васильев не донёс бы на Галахова, что тот перешёптывался или, тем более, пожимал руку преступнику? В докладной записке графа А. Ф. Орлова, составленной для Николая I, как мы помним, приводятся наблюдения другого осведомителя: «Петрашевский <…> помогал приковывать к ногам его цепи»; но нет ничего о сброшенном колпаке…

Подведём черту. Зачитаю личное распоряжение Николая I о проведении всего мероприятия:

«На Семёновском плац-парадном месте, против середины вала, поставить три столба на возвышении в аршин. Ям не рыть. Возле них расположить по баталиону Л.-Гв<ардии> Егерского и Московского полков и дивизион Л.-Гв<ардии> Конно-Гренадерского полка.

22 декабря <1849> в 9 час<ов> утра привезти к тому месту преступников в каретах. Впереди и сзади поезда находиться по одному взводу от С.-Петербургского жандармского дивизиона. Ехать рысью из крепости через Неву на Гагаринскую пристань, по набережной до Арсенала, по Литейной и Владимирской на Семёновское плац-парадное место. При каждом экипаже с обеих сторон быть по одному конному жандарму, а впереди поезда — плац-адъютанту верхом.

Преступников подвезти к самым войскам. По выходе из экипажей встретить их священнику в погребальном облачении, с крестом и св. Евангелием, и, окружённых конвоем, провести по фронту и потом перед середину войск. <…> Барабанщики бьют три дроби и читается приговор по уставу.

<…> При барабанном бое совершается обряд. У дворян снимается мундирная одежда и переламывается над головой шпага, собственно у тех, которые назначены в каторжную работу. Потом на всех преступников надеваются белые длинные рубахи. Священник даёт благословение и удаляется.

К столбам подводятся преступники Петрашевский, Мамбели и Григорьев, с завязанными глазами. По привязании преступников сих к столбам, подходят к каждому из них на 15 шаг<ов> 15 рядовых при унтер-офицерах, с заряженными ружьями.

После сего приводится в исполнение Высочайшая конфирмация. По исполнении надевается на преступников тёмная одежда. Петрашевский заковывается в кандалы и с места объявления приговора отправляется с жандармом и фельдъегерем по назначению.

Прочие преступники возвращаются в крепость и рассылаются по особому распоряжению».

Итак, на расстрел выводили Петрашевского, Момбелли и Григорьева, на голову каждому надвинули капюшон. То, что Петрашевский сбросил колпак, — выдумка; рисунок с названием «Расправа с петрашевцами» из учебников и пособий по истории, где главный обвиняемый с открытым лицом, — иллюстрация к писаниям Гроссмана. Генерал Галахов не имел права и не стал бы общаться с политическим преступником. Видимо, при Николае I обсуждался вопрос о ямах — вырыть их для полного запугивания осуждённых, но, если император отказался от этой мысли, зачем бы их стали выкапывать?

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ