–ѓ –њ–Є—И—Г —Н—В–Њ –≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ-–і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–µ–љ—М. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї –љ–∞–є—В–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б —В–∞–є–љ–Њ–є: —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ–і–Є–љ –њ—А–Њ—З—С–ї, —Д–Є–ї—М–Љ –Њ–і–Є–љ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї. вАУ –Ь–Є–Љ–Њ. –Ш –Њ—В –Њ—В—З–∞—П–љ–Є—П –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П –°–∞—А—М—П–љ. –Ш–Љ—П вАУ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–µ. –Х—Б—В—М —И–∞–љ—Б, —З—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ —В–∞–є–љ–∞ –±—Г–і–µ—В. –Э—Г –Є —П –µ–≥–Њ –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–ї. вАУ –Т–і—А—Г–≥ –њ–Њ–≤–µ–Ј—С—В?

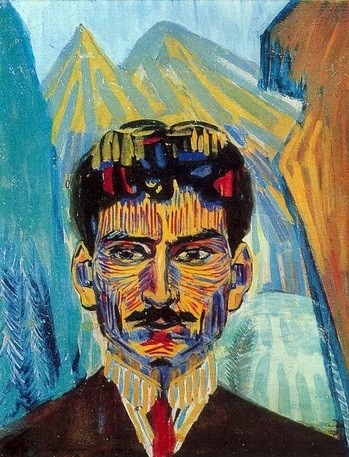

–Э–∞ —Д–Њ—В–Њ –Ї —Б—В–∞—В—М–µ: –°–∞—А—М—П–љ. –£ –≥—А–∞–љ–∞—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–∞. 1907.

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В–µ—Б—М –ї–Є, —З—В–Њ —В—Г—В –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –Њ—Ж–µ–њ–µ–љ–µ–љ–Є–µ? –Э–µ–Ї–∞—П –Љ–µ–і–Є—В–∞—Ж–Є—П. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Њ–±—Г–і–і–Є–Ј–Љ. вАУ –Э—Г –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ: –љ–Є –≤–µ—В–µ—А–Ї–∞, –і–µ—А–µ–≤–Њ вАУ —Б—В–Њ–Є—В, –ї–Є—Б—В—М—П вАУ –≤–Є—Б—П—В (–Љ–∞—Б—Б–∞ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –Њ–і–љ–Њ—Ж–≤–µ—В–љ—Л—Е ¬Ђ—И—В—А–Є—Е–Њ–≤¬ї, –Ї–∞–ґ–і—Л–є вАУ –Њ–і–љ–Є–Љ –Љ–∞–Ј–Ї–Њ–Љ –Ї–Є—Б—В–Є), –њ—В–Є—Ж—Л вАУ —Б–Є–і—П—В (–≤ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–Љ —А–∞–Ї—Г—А—Б–µ –њ–Њ–ї—Г–∞–љ—Д–∞—Б), –љ–∞ —Б–Є–і—П—Й—Г—О –њ—В–Є—Ж—Г –њ–Њ—Е–Њ–ґ –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ (–≤—Б—С –≤ –љ—С–Љ –Є–Ј –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї–µ–є). –Ю–і–Є–љ –Њ–ї–µ–љ—М, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –∞–Ї—В–Є–≤–µ–љ вАУ –Ї–Њ—А–Љ–Є—В—Б—П –ї–Є—Б—В—М—П–Љ–Є –Ї—Г—Б—В–∞. –Э–Њ –Є –Њ–љ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ—А. –Э–µ –Ї—Г—И–∞–µ—В, –∞ –љ—О—Е–∞–µ—В.

¬Ђ¬Ђ–У—А–∞–љ–∞—В–Њ–≤–Њ–µ¬† –і–µ—А–µ–≤–Њ¬ївА¶¬† –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–Љ—Г –≥–Њ–ї—Г–±—Л–Љ –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —А–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б–∞–і—Г, –∞ –љ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –і–µ—А–µ–≤–Њ–Љ —Б –њ–ї–Њ–і–∞–Љ–Є, –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ–Є —В–µ—А–њ–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ї–∞¬ї (–•—А–Њ–Љ—З–µ–љ–Ї–Њ. https://b1.culture.ru/c/118943/Rosizo%20225x225_10.pdf).

–І–µ–Љ –љ–µ –љ–Є—А–≤–∞–љ–∞. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П. –Т—Б—С —Г–ґ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ. –Р –Њ–љ–Њ вАУ –љ–Є—З—В–Њ. –Я—А–Њ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П.

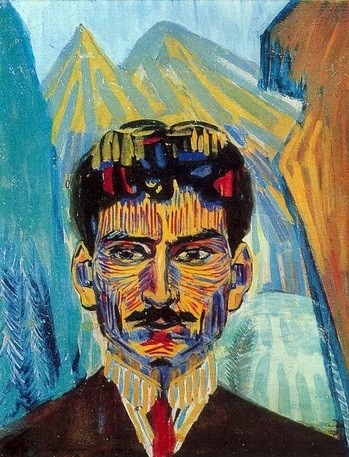

–°–∞—А—М—П–љ. –Р–≤—В–Њ–њ–Њ—А—В—А–µ—В. 1909.

–Ч–і–µ—Б—М, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ. –Ю–љ –ґ–µ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –≤ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В—М, –∞ –љ–µ –љ–∞ –≤–∞—Б. –Т—Л –≤–Њ—В –≤—Б—В–∞–љ—М—В–µ –Є –њ–Њ—Е–Њ–і–Є—В–µ –≤–ї–µ–≤–Њ –≤–њ—А–∞–≤–Њ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞. –°–Љ–Њ—В—А–Є—В –Њ–љ–Њ –љ–∞ –≤–∞—Б? –Э–µ—В. вАУ –°—А–∞–≤–љ–Є—В–µ —Б –Ь–∞—А–Є–µ–є –Ы–Њ–њ—Г—Е–Є–љ–Њ–є.

–Ґ–Њ –µ—Б—В—М –°–∞—А—М—П–љ –Є –≤ ¬Ђ–Р–≤—В–Њ–њ–Њ—А—В—А–µ—В–µ¬ї –љ–µ –Њ—В –Љ–Є—А–∞ —Б–µ–≥–Њ. –Ш –≥–Њ—А—Л –Ј–∞ –љ–Є–Љ вАУ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –Њ—В –Љ–Є—А–∞ —Б–µ–≥–Њ.

–Ґ–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ґ–і–∞—В—М –Є –≤ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–µ –Љ–µ–ґ–і—Г 1907 –Є 1909 –≥–≥.

–°–∞—А—М—П–љ. –Я—А–Њ–і–∞–≤—Й–Є—Ж–∞ —В–Ї–∞–љ–Є. 1907.

–Ю–љ–∞, –≤—А–Њ–і–µ, –Є —А—Г–Ї—Г –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞, —В–Ї–∞–љ—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В. –Э–Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—О —В–Ї–∞–љ—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –∞ –љ–Є–Ї—В–Њ –Ї –љ–µ–є –љ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В —З–∞—Б –Ј–∞ —З–∞—Б–Њ–Љ, –Є –Њ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–µ–ї–∞, —Г–ї–µ—В–µ–ї–∞ –Љ—Л—Б–ї—М—О –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ-–і–∞–ї–µ–Ї–Њ.

–Ч–∞ —Н—В–Њ ¬Ђ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ-–і–∞–ї–µ–Ї–Њ¬ї –≤—Б—С –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–У–Њ–ї—Г–±–∞—П —А–Њ–Ј–∞¬ї —Б—З–Є—В–∞–ї–Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є. –Э–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—Б—В—Л –љ–µ –≤ –±–µ—Б—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ –ґ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М, –∞ –≤ –Ј–∞–Њ–±–ї–∞—З–љ–Њ–µ –ї—Г—З—И–µ–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ. –Ґ–∞–Ї –љ–µ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –Њ—В—З—Г–ґ–і—С–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –ї—О–і–µ–є –љ–∞–і–Њ –±—Л —А–Є—Б–Њ–≤–∞—В—М —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—Б—В–∞–Љ. –≠—В–Њ –Є–љ–µ—А—Ж–Є—П –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Е –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Я–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –°–∞—А—М—П–љ–∞.

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Љ, –Є –њ—А–Њ–±—Г–і–і–Є–Ј–Љ вАУ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ю–±–∞ вАУ –Њ—В –Ї—А–∞–є–љ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—А–≤—Л–є вАУ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є, –∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є вАУ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є. –Ш –Љ–Њ–≥—Г—В, –Ї–∞–Ї + –Є — вИЮ —Б—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П. –Т–Њ—В –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї –°–∞—А—М—П–љ, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–Љ.

–°–∞—А—М—П–љ. –Ю–Ј–µ—А–Њ —Д–µ–є. 1905.

–Э–µ —В–Њ, —З—В–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –µ—Б—В—М –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ: –Њ–ї–µ–љ—М —В—А—С—В—Б—П —И–µ–µ–є –Њ–± —Б—В–≤–Њ–ї, —Д–µ–Є –Ї—Г–њ–∞—О—В—Б—П –≤ –Њ–Ј–µ—А–µ, –±–µ–ї—Л–µ –њ—В–Є—Ж—Л –ї–µ—В—П—В —Б–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ (–ї—С–≥–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –њ–Є—И—Г—Й–Є—Е —Б–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ). –Э–Њ —Б–∞–Љ–∞ –Њ–±–ї–∞—З–љ–Њ—Б—В—М –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–ї–µ—З—С—В –≤–∞—Б –Ї—Г–і–∞-—В–Њ. –Ь—Л –ґ —А–µ–і–Ї–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –љ–∞ –љ–µ–±–Њ. –Ґ–∞–Ї, –µ—Б–ї–Є —Г–ґ —Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –Є –≤–Є–і–Є–Љ —В–∞–Љ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞, –Њ–љ–Є –Ї–∞–Ї-—В–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї —Б–µ–±–µ –≤–ї–µ–Ї—Г—В, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є —В—Г—В, –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –≤–∞–Љ –њ–ї–Њ—Е–Њ.

–Ф–Є–≤–ї—О—Б—М —П –љ–∞ –љ–µ–±–Њ —В–∞ –є –і—Г–Љ–Ї—Г –≥–∞–і–∞—О:

–І–Њ–Љ—Г —П –љ–µ —Б–Њ–Ї—Ц–ї, —З–Њ–Љ—Г –љ–µ –ї—Ц—В–∞—О,

–І–Њ–Љ—Г –Љ–µ–љ—Ц, –С–Њ–ґ–µ, —В–Є –Ї—А–Є–ї–µ—Ж—М –љ–µ –і–∞–≤?

–ѓ –± –Ј–µ–Љ–ї—О –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–≤ —Ц –≤ –љ–µ–±–Њ –Ј–ї—Ц—В–∞–≤.

—

–Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ –Ј–∞ —Е–Љ–∞—А–Є, –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ –Њ–і —Б–≤—Ц—В—Г,

–®—Г–Ї–∞—В—М —Б–Њ–±—Ц –і–Њ–ї—Ц, –љ–∞ –≥–Њ—А–µ –њ—А–Є–≤—Ц—В—ГвА¶

–Т —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Љ –°–∞—А—М—П–љ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, –∞ –≤–Њ—В –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –±—Г–і–і–Є–Ј–Љ–∞, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –Њ–љ –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ–љ—Л —Б—В–Є–ї—П –і–ї–Є–љ–љ—Л—Е, –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л—Е, –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В–љ—Л—Е –Љ–∞–Ј–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є —Ж–≤–µ—В–∞.

–°–∞—А—М—П–љ. –£–ї–Є—Ж–∞. –Я–Њ–ї–і–µ–љ—М. –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М. 1910.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є, –Х–≥–Є–њ—В—Г, –Я–µ—А—Б–Є–Є –°–∞—А—М—П–љ–∞, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, —Б–Њ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є –љ–∞ —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Г–Ї–ї–Њ–љ, –љ–∞ –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ—В—М –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є (—Г –°–∞—А—М—П–љ–∞ вАУ –ї–∞–Ї–Њ–љ–Є—З–љ—Л–Љ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ). –Ю—З–µ—А–Ї–Є –≤ –Ї—А–∞—Б–Ї–∞—Е. –І—В–Њ –љ–Є –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, –љ–Є –≤ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –њ–µ—А–≤–Њ—Б–Њ—А—В–љ—Л–Љ вАУ –љ–µ–њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ—Л–Љ, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–є –∞–≤—В–Њ—А–∞ –Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞ вАУ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П. –Х—Б–ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–Љ.

–°–∞—А—М—П–љ. –Х–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Љ–∞—Б–Ї–Є. 1911.

–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –Ї –ї—О–±–≤–Є –Ї —А–Њ–і–Є–љ–µ, –Ї –µ—С –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В—Б—П —Б—Г—Е–Њ—Б—В—М –Є –ґ–∞—А–Ї–Њ—Б—В—М –ї–µ—В–∞ –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є, —В—А—Г–і–Њ–ї—О–±–Є–µ –µ—С –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ, —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ –≥–Њ—А –±–µ–Ј —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є.

–°–∞—А—М—П–љ. –Х–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Љ–∞—Б–Ї–Є. 1911.

–Т —Н—В–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ –°–∞—А—М—П–љ, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –∞–ґ –њ–Њ—З—В–Є –і–Њ –љ–Є—Ж—И–µ–∞–љ—Б—В–≤–∞ –і–Њ–Ї–∞—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –і–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Є–љ–Њ–Љ–Є—А–Є—П –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ю—В –љ–Є—А–≤–∞–љ—Л –і–Њ –Є–љ–Њ–Љ–Є—А–Є—П –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –ґ–µ.

–Ы–Є—З–љ–Њ –Љ–љ–µ –љ–µ —В–∞–Ї –Р—А–Љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞—Б—М, –∞ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —Г—О—В–љ–µ–є. –ѓ –љ–∞ —В—Г—А–±–∞–Ј–µ –Ф–Є–ї–Є–ґ–∞–љ–∞, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –≥—Г—Б—В–Њ-–ї–µ—Б–Є—Б—В—Л–є, –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Ї—Г–і—А—П–≤—Л–є, —З—Г—В—М –љ–µ –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Ї–ї–Њ–љ –±–ї–Є–ґ–љ–µ–є –≥–Њ—А—Л –≤ –Љ–∞—А–µ–≤–µ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л, –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–Ї–ї—П–ї—Б—П —Б–µ–±–µ, —З—В–Њ —П –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –≤–µ—А–љ—Г—Б—М –≤ —Н—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Т–Њ –Љ–љ–µ –±—Г—А–ї–Є–ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ш —П —Б–Њ —Б—В—Л–і–Њ–Љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —Н—В–Њ–є –Ї–ї—П—В–≤—Л.

–Р —В—Г—В, —Г –°–∞—А—М—П–љ–∞, –µ—Б–ї–Є –± –љ–µ —И–Є–Ї–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –≤–Є–і–∞ (–і–Њ–≤–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є –і–Њ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є {—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–є –љ–Є—Ж—И–µ–∞–љ—Б—В–≤—Г}), –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–ї–Њ–≤–Є—В—М —Н—Е–Њ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞—В–Њ—И–љ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–±—Г–і–і–Є–Ј–Љ–∞ вАУ —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ю—З–µ–љ—М —Г–ґ –Є–Ј–і–∞–ї–Є –Є —Б–≤—Л—Б–Њ–Ї–∞ –Њ–љ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В. –°–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б—В—А–∞–љ—С–љ–љ–Њ –Љ–µ–і–Є—В–Є—А—Г–µ—В.

–≠—В–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г –љ–µ–≥–Њ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М.

–°–∞—А—М—П–љ. –Ф–Њ–ї–Є–љ–∞ –Р—А–∞—А–∞—В–∞. 1945.

–Ґ—Г—В –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞, –Ј–∞—З–µ–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –њ—А–Є—А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –≤ –±–∞—И–ї—Л–Ї–µ. –Э–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, —Б –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–Љ –љ–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –ї—О–±–≤–Є –Ї –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є, –≤—Б—П —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞—А—В–Є–љ —Г –°–∞—А—М—П–љ–∞ –њ—А–Њ–њ–∞–ї–∞. –Ю–љ–Њ –Є –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ: –Њ–і–љ–Њ –і–µ–ї–Њ вАУ —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –Є–і–µ–∞–ї—Л (—Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞, –њ—А–Њ–±—Г–і–і–Є–Ј–Љ–∞), –Є—Е –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г–µ—В –Љ–µ–љ—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –Є –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В, —З—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –∞–≤—В–Њ—А. –Ф—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ вАУ –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї —А–Њ–і–Є–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –ї—О–±–Є—В –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –µ—С –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, –∞ —З—Г–ґ–Є–µ —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Є–≤–∞—О—В –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Ј–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е.

–Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї–Њ–≤–∞, —З—В–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї–∞ –°–∞—А—М—П–љ—Г –њ—А–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є (—Г–≤–∞–ґ–∞–≤—И–µ–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —З–µ—А—В –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ) —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –љ–µ –±—Л—В—М —А–µ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ –Є —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞—В—М –Њ—В –љ–∞—В—Г—А—Л. –†–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ –ґ–µ вАУ —Н—В–Њ —Г–≥–∞–і—Л–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —Б–Њ—Ж–Є—Г–Љ–µ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ –µ—Й—С –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ. –£–ї—С—В—Л –°–∞—А—М—П–љ–∞ —Б–≤–µ—А—Е–і–∞–ї–µ–Ї–Њ, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —А–µ–і–Ї–Њ –њ–Њ—П–≤–ї—П–≤—И–Є–µ—Б—П, —Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –µ–Љ—Г —Б —А—Г–Ї. –Ъ–∞–Ї, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –Є —Б–∞–Љ–Њ—Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—В –љ–∞–ї–Є—З–љ–Њ–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є.

–Ю—Б—В–∞—С—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ вАУ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В—М –Љ–Њ—О –Є–і–µ—О-—Д–Є–Ї—Б: –µ—Б—В—М –ї–Є —Б–ї–µ–і—Л –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞ —Г –°–∞—А—М—П–љ–∞, –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Љ –Є –њ—А–Њ–±—Г–і–і–Є–Ј–Љ?

–Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Љ –і–ї—П –°–∞—А—М—П–љ–∞ –±—Л–ї —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–µ–Ї–∞. –Т ¬Ђ–У–Њ–ї—Г–±–Њ–є —А–Њ–Ј–µ¬ї –µ–≥–Њ ¬Ђ–Ю–Ј–µ—А–Њ —Д–µ–є¬ї –±—Л–ї–Њ –љ–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—М—О.

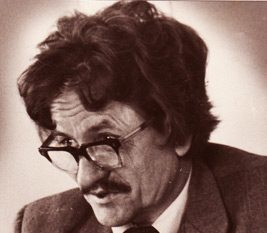

–Ь–Є–ї–Є–Њ—В–Є –Т. –£—В—А–Њ. 1905. –С—Г–Љ–∞–≥–∞, –≥—Г–∞—И—М, –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М.

–Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–љ–µ ¬Ђ—В–µ–Ї—Б—В–∞¬ї –Ї–∞—А—В–Є–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –°–∞—А—М—П–љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –Ї –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤—Л—А–Њ—Б –љ–∞ —Е—Г—В–Њ—А–µ, –≥–і–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–Љ –≤—А—П–і –ї–Є –Љ–Њ–≥ —А–Њ–і–Є—В—М—Б—П. –§–∞–Ї—В —В–Њ—В, —З—В–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Љ –Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї –≤ –µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –Є –Є—Б—З–µ–Ј. –Р –≤–Њ—В, —З—В–Њ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ –њ—А–Њ–±—Г–і–і–Є–Ј–Љ –±—Л–ї –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є? вАУ –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ, –љ–µ—Б—В–µ—А–њ–Є–Љ—Л–є –Ј–љ–Њ–є, –њ—А–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –°–∞—А—М—П–љ –≤—Б—С –ґ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В —Б–њ—Г—Б—В—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ-–Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—ВвА¶ –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ–Њ:

¬Ђ–ѓ—А–Ї–Њ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –і–Њ –Є–Ј–љ—Г—А–µ–љ–Є—П –ґ–∞—А–Ї–Є–µ –і–љ–Є, —Б —Ж–µ–ї—Л–Љ —А–Њ–µ–Љ –Ї—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–і–љ—Л—Е –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л—Е, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Њ–±—А–∞—Й–∞–≤—И–Є—Е –≤ –±–µ—И–µ–љ–Њ–µ –±–µ–≥—Б—В–≤–Њ —Ж–µ–ї—Л–µ —Б—В–∞–і–∞ —А–Њ–≥–∞—В–Њ–≥–Њ —Б–Ї–Њ—В–∞ –Є —Б–±–Є–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤ –Ї—Г—З–Є —Б—В–∞–і–∞ –Њ–≤–µ—Ж; –Љ–Њ—Е–љ–∞—В—Л–µ –Њ–≤—З–∞—А–Ї–Є –Ј–∞—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —П–Љ—Л, —З—В–Њ–±—Л —Б–Ї—А—Л—В—М—Б—П –Њ—В –Ј–љ–Њ—П –Є –љ–∞–Ј–Њ–є–ї–Є–≤—Л—Е –Љ—Г—Е.

–Ь—Л –ґ–µ, –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ –і–µ—В–Є, –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–≥–∞—О—Й–Є–µ –Њ—В –ґ–∞—А—Л, —В–∞–є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ј–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ–Ј–∞–ї–Є –≤ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–љ—Л–µ –±–∞—И—В–∞–љ—Л, —З—В–Њ–±—Л —Г—В–Њ–ї–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –ґ–∞–ґ–і—Г —Б–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –і—Л–љ—П–Љ–Є –Є –∞—А–±—Г–Ј–∞–Љ–Є¬ї (http://planetaarmenia.ru/content/show/38356-martiros-saryan-detstvo/).

–Ш –µ—Й—С:

–Т–Њ—В –љ–∞ —В—А—С—Е –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –µ–≥–Њ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞—Е —Б –Њ—В—А–µ—И—С–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є –љ–µ—В –Є–ї–Є –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ –µ—Б—В—М. –Э–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –≤–≥–Њ–љ—П–µ—В –≤ —В–µ–љ—М (–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —П–≤–љ–Њ –µ—Б—В—М –≤ –і–≤—Г—Е —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є—П—Е) –Є –≤ –Њ—В—А–µ—И—С–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –ґ–µ вАУ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –њ–Њ –ї–Є—Ж–∞–Љ.¬† –Р –≤–Њ—В –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–Є–Ј–Љ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –≤ –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ ¬Ђ–£–ї–Є—Ж–∞. –Я–Њ–ї–і–µ–љ—М. –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М¬ї –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–µ–±–µ –Њ—Й—Г—В–Є–Љ. –Ш –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –њ—А—П—З—Г—Й–Є—Е—Б—П –≤ —Г–Ј–Ї—Г—О —В–µ–љ—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Є –µ—Й—С —В—А—С—Е —Д–Є–≥—Г—А, –љ–Њ –Є –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —П–і–Њ–≤–Є—В–Њ—Б—В–Є –Њ—А–∞–љ–ґ–µ–≤–Њ–≥–Њ. –≠—В–Њ —Ж–≤–µ—В –Њ–≥–љ—П. –Р —В—А–Њ—В—Г–∞—А —В–∞–Ї–Є–Љ –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –ѓ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞–ї –≤ –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В–µ —Б–∞–Љ—Г—О —А—Л–ґ—Г—О –±—Г–ї—Л–ґ–љ—Г—О –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Г—О, –±–ї–µ—Б—В—П—Й—Г—О –љ–∞ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ. –Т–Њ—В, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В.

–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–∞—П –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤–∞—П вАУ —Н—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–µ–±–µ —Б–ї–µ–і –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞ –±–µ—Б—З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є—Б—П –Њ—В –±–µ–і, –±–µ–і –Є –±–µ–і –≠—В–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –°–∞—А—М—П–љ, –≤–Є–і–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В —Б–∞–Љ—Г –±–µ–і—Г, —Г –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П –≤–µ—Й—М –±–µ–Ј —В–∞–є–љ—Л.

–°–∞—А—М—П–љ. –С–µ–≥—Б—В–≤–Њ –љ–∞–Є—А—П–љ—Ж–µ–≤. 1933.

–≠—В–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≥–µ–љ–Њ—Ж–Є–і–∞ –≤ 1915 –≥–Њ–і—Г –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–Є–µ –∞—А–Љ—П–љ –Є–Ј —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–∞—А—Б–∞. вАУ –Э–∞–і–Њ —Г—Б–Є–ї–Є—В—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ —Г–ґ–∞—Б–∞? вАУ –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞: –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–Є–µ вАУ –Ї–∞–Ї –Ј–µ–Љ–ї–µ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–µ, –Є –і–∞–љ–Њ вАУ –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В–љ–Њ.

–°–∞—А—М—П–љ. –Ю–±–ї–Њ–ґ–Ї–∞ –Ї–љ–Є–≥–Є –У. –Ь–∞–∞—А–Є «–Ф–µ—В—Б—В–≤–Њ –Є —О–љ–Њ—Б—В—М». 1930.

–Ґ–Њ—В –ґ–µ –≥–µ–љ–Њ—Ж–Є–і. ¬ЂвА¶–≥–Њ—А–∞ –°–Є–ї–∞–љ –Є –Њ–Ј–µ—А–Њ –Т–∞–љ, –і—А–µ–≤–љ—П—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Є —Б–∞–і—Л –Р–є–≥–µ—Б—В–∞–љ–∞ вАУ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї—М –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–µ —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–∞–і—А—Л–≤–∞–µ—В —Б–µ—А–і—Ж–µ¬ї (http://hanzen.gallery/czvet-boli-tak-nazyivaetsya-kniga-albom-zasluzhennogo-deyatelya-iskusstv-ra-shaena-xachatryana-posvyashhennaya-95-letiyu-genoczida-armyan-v-osmanskoj-turczii.html). вАУ –Э–∞–і–Њ —Г—Б–Є–ї–Є—В—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞–і—А—Л–≤–∞? вАУ –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞: –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ –Њ—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П –≥–Њ—А—Л, –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –Њ–Ј–µ—А–∞ –њ–Њ–і –љ–Є–Љ–Є –Є —Б–∞–і–Њ–≤ —Г –Њ–Ј–µ—А–∞, –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ—Л–µ; –Є вАУ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Ї–∞ –Є –њ–µ—И–µ—Е–Њ–і, –њ–Њ–Ї–Є–і–∞—О—В —А–Њ–і–Є–љ—Г.

–Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Е–Њ—З–µ—В, —З—В–Њ–± –љ–µ —В–∞–Ї ¬Ђ–≤ –ї–Њ–±¬ї –±—Л–ї –Њ–±—А–∞–Ј, –Њ–љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–µ—Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М.

–Ф–µ–ї–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤—А—П–і –ї–Є —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Њ—В —Б—Л–љ–∞ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ-—В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї, –∞ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –≤ –Ї–Њ–љ–≤–µ—А—В–µ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –≤ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–µ. –≠—В–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ. –Р –±—М—С—В –њ–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ, —З—В–Њ —Д–Њ—В–Њ —Б—Л–љ–∞ (–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ) –њ—А–Є—Б–ї–Њ–љ–µ–љ–Њ –Ї —Ж–≤–µ—В–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г –≥–Њ—А—И–Ї—Г. –Т–µ–і—М —Ж–≤–µ—В–Њ–Ї –њ–Њ–ї–Є–≤–∞—О—В. –Т–Њ–і–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–≥—Г—О —Б–µ—А–і—Ж—Г —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М —В–∞–Ї –њ—А–Є—Б–ї–Њ–љ–µ–љ–Њ –љ–∞—А–Њ—З–Є—В–Њ. –І—В–Њ–± –Ј—А–Є—В–µ–ї—М –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –Є —Б–Њ–Њ—В–љ—С—Б —Б –і–∞—В–Њ–є 1941. –Ш –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ —В—Г—В –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–µ –≤–µ—Б—В–Њ—З–Ї–Є –Њ—В —Б—Л–љ–∞ —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞. –Э–µ-–њ—А–µ-—А—Л–≤–љ–Њ–µ! –•–Њ—В—М –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –ї–Є—Ж–∞ –ґ–µ–љ—Л —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–µ.

–Э—Г, –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї —Е–Њ—З–µ—В –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М —Н—В—Г —В—П–≥–Њ—Б—В—М –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П. –Э–Њ —З—В–Њ –Њ–љ –љ–Є —Б–і–µ–ї–∞–ївА¶ –Р —Б–і–µ–ї–∞–ї –Њ–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ: —А–µ–Ј–Ї–Њ –Є –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–Њ –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ –њ—А–Њ—Д–Є–ї—М (—А–µ–∞–ї—М–љ—Л–є, –љ–µ –≤ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є). –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –≤—Б—С –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–Њ –љ–µ—А–µ–Ј–Ї–Њ. –Т–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ —Е–∞–ї—В—Г—А—Л, –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, —В–µ–Љ –њ–∞—З–µ вАУ –≤—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П. –Р —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є –Ї–Њ–љ–≤–µ—А—В, –Є —З—В–Њ –Љ–∞—В—М –≤ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —З—Г—В—М —Г–ї—Л–±–∞–µ—В—Б—П (–≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —Б—Г—А–Њ–≤–Њ—Б—В–Є –љ–µ–Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П), –Є —З—В–Њ –Њ—В–µ—Ж –≤ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –≤ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В—М, –Є —З—В–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і –µ–≥–Њ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–є.

–°–∞—А—М—П–љ. –Я–Њ—А—В—А–µ—В –Ы—Г—Б–Є–Ї –°–∞—А—М—П–љ –≤ –њ—А–Њ—Д–Є–ї—М. 1941.

–Ґ—П–ґ–µ—Б—В—М –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П –љ–µ —Б–Њ–њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –≤—Б—С. –Ф–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –Є —Г–≤–Є–і–Є—И—М –≤—Б—С –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–µ. –°–∞—А—М—П–љ —Е–Њ—В–µ–ї –Ј–∞—А–∞–Ј–Є—В—М, –∞ –љ–µ –≤—Л—И–ї–Њ.

–Ю–љ –±—Л–ї –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –њ—А–∞–≤–µ вАУ —Е–Њ—В–µ—В—М –Ј–∞—А–∞–Ј–Є—В—М: –Њ–љ –ґ–µ –і–∞–≤–љ—Л–Љ-–і–∞–≤–љ–Њ, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞.

–ѓ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–∞–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А—О: –Њ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л (—В–Њ –µ—Б—В—М –Њ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–µ–њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞) –љ–∞–і–Њ –љ–µ —З—В–Њ–± –Њ–љ–∞ –Ї–∞–Ї –±—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞, –∞ –љ–∞–і–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ.

–Э–Р–Я–Ш–°–Р–Ґ–ђ –Ъ–Ю–Ь–Ь–Х–Э–Ґ–Р–†–Ш–Щ