Утро. Лето. Тихо. Рано и очень тихо. Пытаюсь понять, отчего я так волнуюсь сегодня? Что-то похожее вокруг… Зелёный тупик? Коля Панченко жил в Луцино в очень похожем месте… дом двухэтажный… забор такой же, зелёный с всегда открытыми воротами… спаниель навстречу… у Николая Васильевича сегодня день рождения? Нет – у него в апреле… возвращаюсь скорее домой и беру наугад одну из его книг. Она толстая, в твёрдом переплёте и ещё толще оттого, что в неё вложены какие-то листки… открываю – это его стихи! Подборка… вот исправления его рукой, а два листка вовсе не перепечатаны… да, да, да… вспоминаю… сколько лет прошло! Сколько, хм… да это разве не вчера было…

Вообще всё – дружба с ним… а разве дружба исчезает с уходом человека из жизни? Это неразрушимое! Ну, что же иное?

Не умирает и реально,

Лишь то, что не материально…

Он ещё застал эти мои строчки или нет? Не помню… не помню…

И не помню, кто познакомил нас в ту пору, когда он был уже известным поэтом, а я ещё не понимал сам, почему пишу стихи и для чего, а вернее сказать, почему они у меня пишутся… Очевидно, знакомство наше произошло в «Магистрали» у Григория Михайловича Левина… это год шестьдесят первый, наверное, и при этом совершенно точно была поэтесса Нина Бялосинкая, многолетний друг Панченко.Они дружили всю жизнь и сотрудничали, вместе вели Литературное объединение в Орехово-Зуево… и я туда поехал выступать на одно из заседаний… а в тот вечер они пришли в «Магистраль», и Панченко читал стихи, а потом, потом… Я никогда не встречал прежде о войне таких строчек, ими и открывается книга, которую я держу:

Мы свалились под крайними хатами –

малолетки с пушком над губой.

Нас колхозные бабы расхватывали

и кормили как на убой…

—

Отдирали рубахи потные,

терли спины – нехай блестит!

Искусали под утро – подлые,

усмехаясь: «Господь простит…»[1]

—

А потом, подвывая, плакали,

провиантом снабжали впрок.

И начальнику в ноги падали,

чтобы нас, как детей, берёг.

Ох, ты! Они меня в грудь ударили, так, что я опомниться не мог! Я ещё совсем недалеко ушёл от того возраста с пушком над губой, я пытался перенестись туда, на место поэта… у меня тоже был опыт войны… только совсем другой, я на пятнадцать лет моложе, но тоже всю жизнь не могу не то что забыть пережитую трагедию, но хоть как-то затушевать её в памяти. Нет. И вой бомб помню, и самолёты немецкие в лучах прожекторов над Москвой, и колбасы аэростатов на улицах, но, главное, голод и холод эвакуации… а ему в семндцать в сорок первом – вот так!

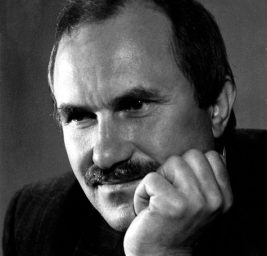

Мне очень хотелось быть похожим на него! Не внешне – это невозможно! Он потрясающе красив! Иконописен! Не стихами – это тоже невозможно, и не надо объяснять. Мне всегда хотелось быть таким же спокойным, с чуть замедленной, какой-то вдумчивой речью, таким же обстоятельным…

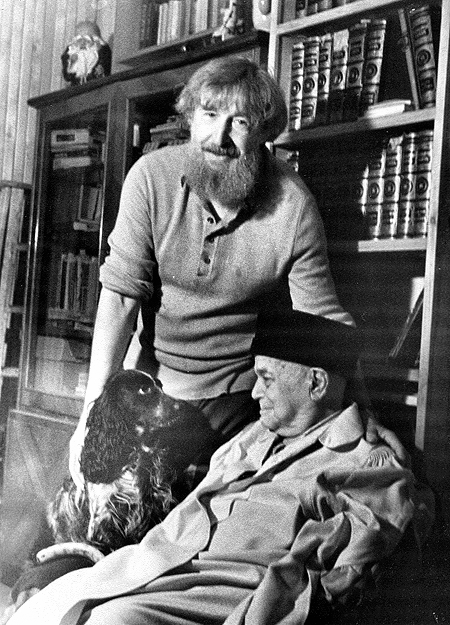

Сижу напротив: Николай Васильевич читает мои стихи. Конечно, я на это не рассчитывал: что он прервёт работу и примется за мои листочки… Нина Бялосинская напутствовала меня: «Ну, не ради природы ты это писал… стихи о природе, но совсем о другом… Съезди к Коле… или вместе поедем…» Она с Варварой беседует, а я брошенный, стесняющийся, неловкий сижу, замерев, напротив него по другую сторону письменного стола, засыпанного кипами листков, и глажу бездумно трущуюся о мою ногу собаку – чудесного доброго спаниеля Амика…

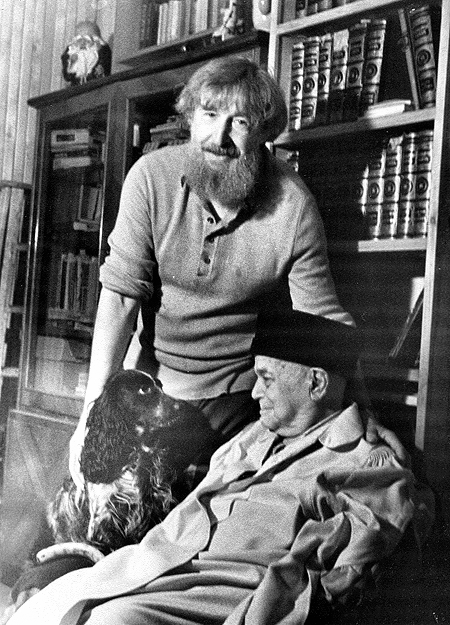

Николай Васильевич Панченко и Виктор Борисович Шкловский

— Покормить? – спрашивает Варвара Викторовна[2], жена Николая Васильевича. Я, натужно улыбаясь, отрицательно кручу головой… стеснюсь… я там, по другую сторону стола в руках у поэта, которого… которого что? Люблю? Это так плоско и примитивно! Который…что? Который… он возраста моего погибшего на войне брата! Он сказал то и так, как никто по-моему не сказал о войне! Он… пробил, издал «Тарусские страницы»! В то время этот сборник, этот выстрел, эта победа… — чёрт с ними, с моими стихами, у меня есть возможность поговорить с таким человеком!

— А знаете, что? – перебивает мои внутренние выплески Николай Васильевич, — Давайте сделаем так… — это одна из наших первых встреч, и поэт советует мне, как составить книгу для издательства…

Придётся сделать, как говорится, лирическое отступление. Несмотря на хмурь эпохи, это время осталось в памяти, как счастливое! Мы входили в жизнь, и судьба подарила нам, многим моим сверстникам, стремившимся в литературу, редкую возможность общения с замечательными людьми, составлявшими самую активную часть этой самой литературы. Причём многие из них совсем недавно ещё были такими же абитуриентами. Они пришли в прямом смысле в шинелях в стихи, в прозу, в критику, от них действительно пахло крепким табаком, водкой, порохом, у них были крепкие руки, крепкая речь и добытая кровью уверенность в том, как должно быть… я мальчишкой в военные годы преклонялся перед ними – они меня спасли! И это чувство осталось на долгие десятилетия, на всю жизнь! Это не феномен, это правильно, я считаю, и нормально!

Партия властвовала и хотела властвовать над всем – даже над мыслями. Всякие творческие союзы прежде всего нужны были, чтобы им, властьпредержащим, не упустить чего! Направлять, наставлять, руководить, держать при себе – властвовать! Когда появилась новая и разношёрстная поросль литературная, решили прибрать её к рукам, это нас… То есть, как на любом плановом производстве: каждому ученику – наставника! Вот нам и повезло! С наставниками. Я писал об этом в книге «Шкаф, полный времени». Возьму оттуда цитату.

В самом начале шестидесятых при Московском Союзе писателей создали «Комиссию по работе с молодыми авторами» (между собой мы её окрестили «по борьбе с молодыми»). Зачем это сделали, не знаю. Возможно, чтобы как-то попытаться управлять новым поколением пишущих, прибрать к рукам, как говорится, молодёжь, направить её творчество, руководить ей – ну, как же без руководящей роли партии? Возможно, и старая литературная традиция русских писателей: опекать молодых и помогать им, сыграла свою роль. Факт, что комиссию создали. Не помню, чтобы тогда об этом где-то писали. Я узнал о том, что она существует и работает, от редактора своей первой тонюсенькой книжечки… Оказывается, издательство рекомендовало меня этой комиссии — в качестве подопечного, конечно.

Возглавил комиссию писатель, прозаик Николай Панов, который в 20-е годы публиковал стихи под псевдонимом Дир Туманный. У меня была редкая книжка его стихов той поры, только я не знал, что Панов — это и есть Дир Туманный. Эти два имени не соединялись для меня. Позже, когда мы познакомились ближе, я был удивлён и обрадован своим открытием.

Николай Николаевич принял нас, новую группу абитуриентов, и сказал, что они решили «каждого молодого прикрепить к наставнику», т.е. старшему писателю — производственная терминология процветала, а хозяйство было плановое: члену Союза писателей поручалось в качестве наставника вывести в люди нового писателя! А что? Умно придумано! И следить удобно определённому ведомству — это же идеологический фронт!

Она бы умерла, не родившись, эта «комиссия», абитуриенты были строптивы, ещё верили в справедливость и убежали бы от надзора, если бы… не писатели, которые вошли в её состав! Как уж так получилось, что писательские власти не сумели «впихнуть» в неё своих генералов? Не знаю… О каждом из наших старших коллег, вошедших в её состав, можно много и интересно рассказывать, но я позволю себе назвать только некоторые имена… порой забытые, порой неизвестные, но это замечательные писатели и настоящие друзья… Михаил Светлов. Лев Славин. Лидия Либединская. Владлен Бахнов. Николай Панченко. Владимир Кукушкин. Михаил Зенкевич. Нина Бялосинская… Илья Френкель.

Моим наставником был поэт Илья Львович Френкель.

От станции Переделкино мимо резиденции Патриарха за трёхметровым кирпичным забором, через Луцино мимо храма Спасо-Преображения на Зелёный тупик, 27 к Николаю Васильевичу…

— Вы что, не знаете, кто там заседает? – напряжённо говорит Варвара Викторовна. У неё темперамент противоположный Колиному, — Из-за этого переживать!

— Ну, так книгу не берут в издательство, если не член Союза, а чтобы членом Союза стать, нужна книга! Книги… — я пытаюсь настаивать на своём

— Миша! Стихи уже существуют! И это не зависит от Союза писателей… — я ёжусь как-то, спина болит от волнения…

— Спина болит? – перехватывает Варвара Викторовна, — это с годами пройдёт. Я знаю: там закаменеет всё, это отложение солей, и болеть перестанет… у них там в Приёмной всё давно закаменело и не болит! – мостик настолько неожиданный, что я улыбаюсь… потом смеёмся вместе…

— Я вам рекомендацию напишу, — вмешивается Николай Васильевич, — вы мне рукопись оставьте, и я напишу… а книгу, ну, кто там в «Совписе» Егор? Или Флёров… Флёров мужик ничего… — мне хочется сказать ему, что я благодарен, что эта поддержка, это понимание мне дороже, чем вся присная суета! Что это точно так, не комплимента или вежливости ради, что… ну, как же жить придушенным?!

Кусочек из рекомендации:

«Начинал Садовский со стихов. Очень ярко. Потом, казалось, ушёл в драматургию, в детскую литературу. Однако новая его поэтическая книга «Возвращение дождя» (я рецензировал её для «Советского писателя») говорит о том, что в отечественную поэзию возвращается зрелый и оригинальный мастер.

Рекомендую Михаила Садовского в Союз Писателей горячо и убеждённо, но с некоторым недоумением: почему до сих пор не решён вопрос о принадлежности к СП этого писателя? Ведь самой жизнью он поставлен более двадцати лет назад.»

И ещё одно лирическое отступление… Что это так часто моё «Я» в этом повествовании о Николае Панченко. Я уже писал и раньше в своих размышлизмах, что они основаны на моих личных беседах, встречах, работе с главными персонажами. Но именно это, как я уверен, даёт достоверность описания, портрета – я ведь не пишу ни биографии, ни литературные исследования. Это не моя работа и не моя задача. Я хочу предоставить возможность читателю увидеть живого человека, поэта, которого он никогда не видел, которого зачастую уже более невозможно увидеть, который был мне близок и именно поэтому я о нём пишу! Как тут обойтись без местоимения, по мнению многих, лишающего автора скромности! Да, бог с ней, с этой скромностью, которой нас перекормили в оны годы, те именно, кому она вообще не была присуща! И нечего сбрасывать всё на время! Пустое… я ж не единственный такой был, и, значит, сколько неравнодушных людей рядом! Это давало надежду и прибавляло сил…

Впоследствии, когда мне довелось в Союзе писателей стать членом новой Приёмной во главе с поэтом Александром Ревичем, я никогда не забывал уроков этих замечательных людей… может быть, это и есть традиция русской литературы, а может быть, больше: всей российской жизни?!

В одну из первых наших встреч я пришёл к Панченко с его книжкой «Обелиски в лесу»:

— Николай Васильевич, дочка пропагандирует Ваши стихи вовсю!

— Сколько же ей? Как это? – очень удивился Николай Васильевич, поскольку стихов для детей он не писал, и уж точно понимал, что моя дочь никак не может быть хоть чуть-чуть взрослой

— Лариске моей четыре года! Да Вы не смейтесь! Мы с ней пошли в музей имени Пушкина…

— В четыре года? – удивился Панченко

— Так она же всю греческую мифологию благодаря маме знает, и римскую заодно…

— Так – так! – заинтересовался Панченко

— Ну, увидела Венеру, встала напротив и громко на весь зал ваши стихи: «Подарили девочке Венеру, Как синичка девочка звенела…», мы ей, мол тише, а она во весь голос, с энтузиазмом, выражением и … до конца! Люди стали вокруг собираться – она совсем маленького росточка… потом хлопали, нарушая музейные правила, — Панченко очень смеялся и написал на титульном листе сборника: » Мише, дружески, и Ларисе – от будущего читателя, сердечно».

Когда-то Маршак высказал мысль, что стихи нельзя делить: эти для детей, эти для взрослых, а только на плохие и хорошие… Столько нежности, искренности, открытости в строфах и строках Николая Панченко, что они понятны детям и близки, потому что только у детей есть столько органичности, открытости в том, что они говорят, делают, сочиняют! Но как ему удалось пронести это сквозь годы жизни? Сквозь войну, сквозь притеснения… разве пустяк, что «Баллада о расстрелянном сердце» не могла пробиться к читателю дсятилетия, а написана в 1944 году – не по воспоминаниям, но от боли и мужества! Мало того – это стихотворение Николай Васильевич долго не доверял бумаге! Писалось и редактировалось оно в уме и хранилось в памяти… страшное время было! А «Тарусские страницы», ставшие библиографической редкостью в день выхода! Они были не только литературным, но политическим событием! И за это надо было платить своими нервами. Пришлось поэту как бы удалиться от литературы и пойти работать в музей, слесарить на завод…

Стоит вспомнить совсем другого и по харктеру и по темпераменту человека – Вано Мурадели. Это был очень сильный и, я бы сказал, нежный талант. Его травили и колотили публично – это общеизвестно. Партийные невежды учили его, как сочинять музыку. Но он чувствовал своё предназначение, и его девиз был: «Работать надо!» Николай Васильевич в самые трудные моменты жизни, когда возникал вечный русский вопрос «Что делать?», отвечал однозначно прежде всего себе и другим советовал: «Делать своё дело»! Это иногда очень трудно – просто делать своё дело, но…

Николай Васильевич человек выдержанный – ни аффектации, ни громких фраз, он уверенно и настойчиво гранил свои строчки. Кому как, а по мне –мало кто сумел так написать о войне… а ведь какая мощная поэтическая волна всколыхнула послевоенный литературный мир страны!

Судьба. Что это такое? Панченко ничего не делал для «продвижения себя». Он писал. Не суетился, не мельтешил, не подстраивался… Не задумывались, почему в литературе применяют военные термины: в строю, обойма, служить, генералы от литературы, шеренга поэтов и т.д.

Все эти слова к Николаю Панченко не относятся – он был и остался поэтом во всём… и не в обойме. Как? Почему? И ему очень нужно было, чтобы кто-то пропагандировал его! Это теперь так понятно! Когда вращаешься в среде профессионалов, не замечаешь порой, что поэт, которого все окружающие ценят по заслугам, широкой публике мало известен. В чём дело?

Сейчас этот вопрос очень просто решается – скандальчик! Интернет, блоги, социальные сети и… в один вечер можно стать известным! Чем? А вот это публике попервоначалу не важно! Потом пустышка умрёт в днях и неделях вместе с раздутым скандалом, и ничего не останется, но… а тогда было другое время… вдолбленный в школе в мозги и души неживой Маяковский – вот поэт, а дальше… да ещё живущие – это опасно было для власти! Ибо слово правды — было врагом власти! Разве не так осталось в России?!

Не попадал Панченко в обойму – неудобный он был поэт, слишком много самости было в нём. Да, просто он был – сам по себе – Николай Васильевич Панченко!

Его слово было весомо в литературе и в писательских и в издательских кругах. Его внутрення рецензия на мою книгу стихов в издательстве «Советский писатель» должна была, наконец, перевесить редакционные расчёты недоброжелателей и деляг от литературы.

«Вставим в план следующего года» – провозгласил мне Главный редактор, но… какой он этот следующий…

Я был у Марка Самойловича Лисянского и посетовал, что не могу ему в ответ на его подаренную мне книгу подарить свою «взрослую», а опять только «детскую». Пришлось рассказать всю печальную историю застрявшей в Совписе рукописи и то, что рецензию писал Панченко.

— Не может быть раз писал Панченко! – Лисянский произнёс это значительно… — Поедем, хочу сам понять, в чём там дело! – и мы поехали. Я долго ждал внизу в вестибюле, не хотел даже подняться в предбанник на этаж. Лисянский вернулся не скоро, но бодрый и улыбающийся! – Ну, с такой рецензией, сказали, что и вторая не нужна! Коля так написал!!! Книга будет – точно! – Мне неудобно было расспрашивать, что же написал Панченко… так я этого никогда и не узнаю теперь… и книга не вышла в свет… Одиннадцать лет её кантовали в Совписе, пока во времена перестройки, развала Союза писателей и всей страны он не попал в руки тех, кто сначала смотрит в анкетные данные, а потом уж в рукопись… там дружба народов советского пошиба приобрела новый размах – безграничный…

Когда началась перестройка, Панченко стал инициатором общества «Апрель», одним из организаторов Союза писателей «Апрель»… ведь старый Союз писателей развалился навсегда… Шаблонно, конечно, прозвучит, но порой шаблон возникает оттого, что точно выражает именно суть: Панченко остался на переднем крае! Дорос до генерала, но не по чинам, а по сути, по мировозрению, по пониманию происходящего. Его солдатский опыт семнадцатилетнего остался на всю жизнь оселком – цель ясна, я должен сделать всё, чтобы её достигнуть, выполнить внутренний приказ… а приказ души и сердца, как и воинский, — святое!

Можно было бы обидеться на казалось бы созерцательную позицию человека Панченко, но не поэта… его стихи всегда были раскалёнными и о главном, они были сердечными, с неспокойным пульсом и о… сокровенном!

Тёплый у него был дом! Распахнутый, гостеприимный, дружеский, втягивающий с вою орбиту…

Как это воссоздать, чтобы почувствовали другие, как описать… пунктуально-сценографически? По своим ощущениям, доверив их читателю? Ну, например, просто невообразимо завидую, когда три друга калужанина поэт Валентин Берестов, Лев Токмаков, замечательный художник-иллюстратор и Николай Панченко договариваются пешком отправиться в любимые края, в Калугу… Толстой — в Тулу, в Ясную поляну, а они в Калугу… в Тарусу, на Оку… И с какой любовью они говорят об этой родной земле! А мне просто невыносимо хочется с ними! Это ж ни с чем и сравнить невозможно, как здорово…

Калуга. День поэзии. Нина Бялосинкая, Сергей Наровшатов, Николай Панченко, В. Ярвов

Или, как он читал свои стихи… не в зале, не на публику, а там же, за рабочим столом, выбрав листочек из взъерошенной кипы и держа его навесу перед собой… неспешно, раздумчиво, глуховатым голосом, поглядывая на слушателя… мне всегда казалось, что эти строчки именно сейчас рождаются, в момент, когда поэт их произносит – вынимает из себя сокровенное и делится им… и эти паузы, ауфтакты между строфами не менее значимые и наполненные, когда смысл только что услышанного будто впитывается в душу, углубляется в неё и требует, требует продолжения и… вот оно!

На меня такое чтение: один на один, всегда производило огромное впечатление… кажется, что это ещё и ещё повторится… слава богу, что моя память так устроена, что я могу возродить навсегда ушедшее с животрепещущей подлинностью… даже глаза закрывать не надо – только немного тишины, и… машина времени заработала!

Вообще часто по дороге к моему наставнику, а проще сказать старшему другу Илье Львовичу Френкелю и его жене Эмине Ханум, сначала со станции Переделкино к Панченко, а потом через кладбище, поклонившись могиле Пастернака, через поле, мимо его ещё не «распределённой» дачи к Френкелю… и по дороге на этом пути осенним серым денёчком будто через волшебный фильтр проходишь, очищаешься, наполняешься необыкновенным чувством прикосновения к чему-то высокому, чистому, прекрасному, вечному…

Время так спрессовывает события, что уже не остаётся щёлочек даже для слов, ощущений, запахов, они укрупняются… откладываются в памяти глыбами, весомо, навсегда… мой друг поэт Виктор Гиленко женился на дочери Николая Васильевича Ольге, так всё было просторно-тесно! И вот уже их нет. Никого. Я должен говорить о них в прошедшем времени! Зачем? Почему? Для меня они всегда рядом…

Да… Так откуда у меня эти листочки стихов, вложенные в книгу Николая Панченко?

В те 70-80 на Всесоюзном радио мне удалось «пробить» страничку о поэтах-фронтовиках, которые ушли на фронт в свои 17-18-19 лет… Александр Межиров, Семён Гудзенко, Александр Балин, Нина Бялосинская, Константин Левин, Вадим Коростылёв, Роман Левин, Михаил Львовский, Евгений Винокуров, Борис Слуцкий… и конечно, Николай Панченко… Я коротко рассказывал об их действительно короткой биографии перед войной, а потом о том, как им воевалось и что писалось… читал их стихи той поры и новые… иногда мне помогали актёры… я старался поменьше говорить сам, а успеть «пропустить» в эфир побольше стихов…

Николай Васильевич обрадовался такой возможности. Мы с оператором приехали к нему на Зелёный тупик, записали на магнитофон его ответы на некоторые вопросы, записали, как он сам читает свои стихи, а это очень важно для понимания поэта! Передача прошла… короткие двадцать или тридцать минут… но… я был очень рад именно такой пропаганде стихов Николая Васильевича. Дело в том, что огромный Советский Союз не мог одновременно слушать Москву, и Первую программу Весоюзного радио ретранслировали согласно часовым поясам и по количеству часовых поясов, представляете: сколько раз в течение длинных суток прозвучали в эфире стихи Панченко!

Я всё думаю над феноменом несправедливости – известность, слава… К концу первой трети девятнадцатого века пошла молва, что, мол, звезда Пушкина закатилась, а на первый план вышел модный поэт Нестор Кукольник… не будем разбираться, как в то время люди реагировали на сие открытие и пророчество… время неподкупно… даже в нынешнюю эпоху повального российского взяточничества.

Сегодня другая беда… неоцифрованные книги замечательных поэтов невозможно найти в Интернете, а кто их оцифрует, сделает доступными современному читателю?! Зато цунами графоманов затопило всемирную сеть, сайты, блоги, социальные сети… А как человеку, не очень сведущему в поэзии разобраться? Ему не дают об этом рекомендаций в классе, он даже эзамен по литературе сдаёт на новый манер: галочки ставит на чужие вопросы и ответы, а не произносит свои мысли вслух, где сама речь и стиль её не менее важны, чем предмет, о котором задан вопрос!

Книги изнашиваются, переставляются во второй ряд на полках, списываются малоинтересующимися поэзией библиотекарями… и не надо, пожалуйста, уповать на время, на «талант, который пробьётся» – враньё! Деньги забили всё, женская любовная пошлость в аляповатых обложках – вот чтиво! С ним трудно соревноваться! Сейчас успех книги решает не автор, не издатель – продавец, зачастую мало культурный! Вот и закончились все споры… Но!

Для ценителей настоящей поэзии сие: сокращаю свои мысли, свой размышлизм, как делал это в передачах на Всесоюзном Радио в пользу стихов Николая Панченко!

ПРОСНИТЕСЬ ЛЮДИ

Постой! Как можно

Жить и делать бомбы,

Чтоб сбрасывать их на головы людям,

Таким, как ты,

И человеком быть –

Как это совместить,

Не обезумев?

—

Как можно собираться

лучшим людям

на форум

И там решать –

кому

И сколько сделать

Смертоносной дряни,

Уравновесив шансы

На убийство?

Двадцатый век,

Очнись –

Преступный мир…

—

Сон так глубок,

Что можно не проснуться…

1986

ПОСЛЕ ОХОТЫ

«В этом есть особая приятность –

Выйти из-под звёзд под фонари…»

/из старых стихов/

Полночь.

Кровью дышит воздух,

Лес придвинулся стеной.

Тонут тысячами звёзды

В чёрных топях надо мной.

—

Надо мной миры —

а дальше –

Нечто смутное во мне.

Пёстрый вальдшнеп,

Тёплый вальдшнеп

Остывает на ремне.

—

Или я уже не вправе

Мять траву, топтать кусты?

Бедный Авель,

Бедный Авель,

Кто же знал, что это ты?!

—

Кто так подло спутал нити,

Передёрнул буквари,

Что, как некогда,

не выйти

Из-под звёзд –

Под фонари…

1987

***

Под зонтиком рваным висел на ремнях,

Скакал по оплавленным льдинам,

Скользил по нетряской дороге в санях

За крупом седым, лошадиным.

Сквозь воздуха толщи,

Сквозь толщи лесов,

Сквозь стены,

Сквозь двери, что все – на засов,

Сквозь вод молчаливых глубины,

Сквозь ложь и сквозь злобу,

Сквозь злобу и ложь…

И если ты с честью

Сквозь старость пройдёшь –

Сквозь позднюю гореччь рябины,

Не выдашь ни немощь,

Ни нервную дрожь –

Ты в землю уйдёшь,

Как озимая рожь…

Я не перекладываю стихи и не «составляю» подборку. Они идут по порядку, как лежали в книге много лет. Может быть, в таком порядке они были и в эфире, а возможно, и даже скорее всего, редактор или Главный редактор что-то вырезал, как обычно, но сегодня есть возможность поместить их все, «как было», тем более, что вероятнее всего сам Николай Васильевич так их и сложил…

***

Поэт – не тот,

что всех рассудит,

Но – обессудит и простит,.

Он не бытует,

Он гостит,

Он есть, но правильнее – будет.

Когда сойдёт и грязь и снег,

И от естественного роста

С весёлых душ сойдёт короста,

Он прояснится в сонме тех,

Что из псалмов,

из пыльных вед,

Из звёздной ли склубившись пыли –

Скорее не были, чем были,

Но вот взошли

И дали свет…

***

В.С.Зотову[3]

Осенью сорок шестого

в калужском бору

Мне читал Гумилёва

Мой старый /и старший/ товарищ.

И я сразу почувствовал, что беру

Как пулю в сердце,

даже если умру

От этой пули

Перед шинельным строем:

Нас, брошенных бегом,

теперь было всё-таки трое

В пустом, как пустая коробка, калужском бору,

На этой пустой, позабытой детьми карусели,

Где конь из картона,

Из мёртвого волоса хвост.

Лишь звёзды висели,

над нами красиво висели,

И долгие строки

Легко доставали до звёзд.

1986

***

Я прохожу под яблонями лет

И выборочно яблоки срываю

Наивные…

И сглазу открываю

Свободный доступ к старому стволу,

Не столько сглазу, сколько просто глазу,

Что лишь увидит,

Как осудит сразу

Круги, морозобоины, паршу,

И тайную тропинку к шалашу,

В котором мне случалось не однажды,

В пустыню убежавши от людей,

Не яблоки, но яблоки грудей,

Прижав к щекам,

Не умереть от жажды…

***

О, боже, было ли оно –

Спасение на русских печках,

Купанье в подмосковных речках

И деньги – только на вино…

Не деньги, господи, гроши.

Всё остальное от природы,

От чуть подпорченной породы

Мы были зверски хороши.

Смертельны, как змеи укус,

И так – на миг! – необходимы.

И губ твоих древесный вкус

Мои – прекрасным! –

Находили.

Когда закат, когда – дергач,

И всё насквозь в росе вечерней

На узкой ленточке ничейной

Вдоль ограждений важных дач.

ЕГО СОВРЕМЕННИКАМ

Неужто Пушкину ума,

Чтоб не погибнуть, не достало?

Ума и сердца, ох, как мало,

Чтоб не погибнуть –

Тут нужна

Из ста хотя б одна струна

Фальшивая,

чтоб сладко пела,

Когда любовь едва жива,

И каменая голова,

И душу ржавчина разъела.

—

А эта пела бы и пела,

Лукавым тронута перстом.[4]

—

Нет Пушкина,

так что же в том?!

Он не жилец здесь – вот в чём дело…

В разврате каменейте смело

Под дулом страха

И кнутом.

1986

***

Бог меня поберёг –

я чего только в жизни не делал!

Мне бы небушко в клетку

На год изучать и не раз.

Конь меня из огня выносил –

необузданный, белый –

И, роняя в дерьмо,

Исчезал, как виденье, из глаз.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Бог меня поберёг /не скалу – для чего/ потому лишь,

Что ломился из этого,

Высадив окна летел

И цеплялся локтями

за локти изломанных улиц,

И валялся в ногах.

И себе ничего не хотел.

1986

А вот эти стихи переписаны мной от руки на листочках – то ли их просто не было у Николая Васильевича, то ли он их диктовал мне по памяти… не всё можно было доверять бумаге… Два из них, когда ему ещё не было 20 лет…

Меня такое окружило общество,

Что я в семнадцать получаю отчество –

Отечество и Отчество, —

Не много ли

Завшивленному, злому пацану?!

—

Отечество с кладби`щами убогими,

С крестами и часовенками строгими,

С провалистыми потными дорогами

Длиною в бесконечную войну.

—

Ещё б немного!

Отчество достало бы.

Не все глазей, и все глядят – не мало бы

На плечи эти, что давно трещат,

Как мост, что легкомысленно дощат.

—

Я был мостом почти четыре года

И пятый год, как высохшая гать.

Скриплю – забыли вовремя взорвать

По просьбе победившего народа.

1941, 1943

И тут невозможно удержаться от комментария. Автору 17 лет – это 1941 год. Последняя строфа – мудрость, которая нисходит на поэта независимо от возраста, нисходит, как неоценимый дар избранному Высшей мудростью, силой, «океаном разума», как писал Станислав Лем. Не много было в литературе того времени таких откровений без страха и оглядки на страшное окружение… не местное, не того огня, в котором он находился и который его покалечил, но всей замучанной тираном страны, растоптанной и изломанной волей одного, у которого

Тараканьи смеются усища, И сияют его голенища.

Мне кажется, поэтому и не было листочка с этими стихами на столе Николая Васильевича… времена… как они любят повторяться в России…

Наверняка и в эфире не было этого стихотворения – не могло быть! Ни этого, ни следующего! Не раз же так происходило: во время записи врывался в операторскую «посланец» и что-то снимал по приказу сверху, или потом, когда я слушал уже записанную передачу в эфире, вдруг: Ох! Обрвалось что-то внутри – опять вырезали, сняли, искалечили!…

У Николая Панченко 14 поэтических книг, и он считал, что, может быть, только «Горячий след» не покорёжен редакторами, хотя в этот сборник полностью не вошла предложенная рукопись из-за того, что это было «серийное» издание с зарнее определённым объёмом…

***

Душа завязана узлом –

И не прямым, а бабьим, —

Торчат неведомо куда короткие концы.

Давно мы не работаем, и вроде как не грабим,

Но день и ночь жуём и пьём

Бездомные юнцы.

—

За что же кормишь ты меня и балуешь любовью,

Оборванная нищая,

Голодная страна?

Я начинаю понимать,

Что кровью, только кровью! –

За этот пир,

За этот спирт

Заплачено сполна.

1944

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 86

Что нам делать? Что нам делать?

Может, крыльями махать?

Может, хвост задрать и бегать?

Может, всем благоухать?

—

Тесен мир к исходу века,

Жизнь опасна и пуста.

И притом у человека

Нет ни крыльев, ни хвоста.

—

Это, маленький, не шутка.

Очень славно – хвост трубой.

Не забудь же – незабудка,

Цвет печально голубой.

—

Не забудь, как пахнет ландыш.

Как стрижёт ножнями стриж.

Всё запомнишь, всё уладишь.

Баю-баюшки, малыш.

17.07.86

МОИМ ВЕЛИКИМ ЗЕМЛЯКАМ

Павлу Филонову, Александру Чижевскому и др.

В России плохо с мужиками.

Чтоб с головою

Да с руками –

И не одна война виной,

И революции одной[5]

Не оправдать –

тоска их съела:

Попробуй посиди без дела

К беде Отечества спиной?!

—

Борцы,

Аскеты,

Сумасброды,

Земной презревшие уют,

Копают тупо огороды

И водку пьют,

Или не пьют.

—

Их нет в искусстве, нет в науке,

Их запах выдрали из книг,

Чтоб внуки их

и внуков внуки

Учились жизни

Не у них…

1956, 1961

Ну, что тут сказать?! Это в какие годы написано! Не удивительно, что тогда ни в одной книге Панченко, ни в одной подборке вы, читатель, их не обнаружите… потому и лежат они, напечатанные на листках, у меня в книге…

Калуга. 1961 год. С.В.Кобликов, Б.Окуджава, Н.Панченко, А Авдонин, П.Шпилёв

Как современны и в то же время, не одномоментны они! Как злободневны, точны и отмечены вечной мудростью! Такое доступно только классикам. Николай Васильевич захватил чуток, самое начало нового века и нового тысячелетия, и нового наступления на свободу… для этого совсем не обязательны «усища» и «голенища».

ИЗ БУДУЩЕГО

/если оно будет/

Трава убывает,

а люди всё косят,

Леса убывают,

а люди всё рубят,

Земля убывает – бесплодная глина,

Где горбились горы – клубится равнина.

Где реки – пустыни,

Долины сухие,

Где были хорошие люди – плохие…

—

А были ли, были

Великие травы,

Великие люди,

Достойные славы,

Великие горы – не горбища пыли?

Наверное были,

Наверное, были.

—

Куда же их дели?

Куда же их дели?!

В голодные годы всё выпили, съели

До голого камня – и с поля, и с луга,

И камень, и память о нём,

И друг друга…

1986

Вот так. Истинные поэты редко ошибаются в своих предчувствиях и предвидениях, а их произведения всегда современны и злободневны.

Люди, размышляйте, делайте выводы сами… пока не поздно…

[1] Этой строфы на листочке не было, и в книге 1986 года издания «Худлита» её тоже нет! Да это и немыслимо было – ведь в Советском Союзе, как известно, секса вообще не существовало. Строфу эту я знал! Но на Радио при подготвке передачи о Николае Панченко, конечно, не показывал, чтобы не «зарубили» всё в самом начале…

[2] Варвара Викторовна Шкловская-Корди – жена Николая Васильевича Панченко, физик, дочь писателя и литературоведа Виктора Борисовича Шкловского и художницы Василисы Георгиевны Корди

[3] Владимир Семёнович Зотов – работник Калужского Краеведческого музея, в котором в 1946 году работал и Николай Панченко после того, как его выгнали из областной газеты за слишком резкий фельетон

[4] Эта строчка была искорёжена цензурой. Ныне восстановлена благодаря В.В.Шкловской

[5] Эта строчка была искорёжена цензурой и заменена. Ныне восстановлена благодаря В.В.Шкловской

комментария 3

Byuf

11.11.2019Не нравится мне лично, что автор, рассказывая о трудном времени, в котором живет страна, автор и его герои, берёт на себя смелость свой личный взгляд и оценку, усиленную личными переживаниями, давать советскому периоду в целом. Это необъективно, кроме того, говорить не корректно, усиливая (для читателя, м.б. молодого) сниженную лексику, акцент на детали типа «усища» -«голенища» и пл… в государство, в котором ты живешь и живешь не один, и читателю это не прибавит положительных эмоций, а статьям, в которых этот мотив повторяется как некое откровение, оценку снижает. Для живущих в России есть священное понятие — Родина, а поэту свято понятие Гражданин!.

Byuf

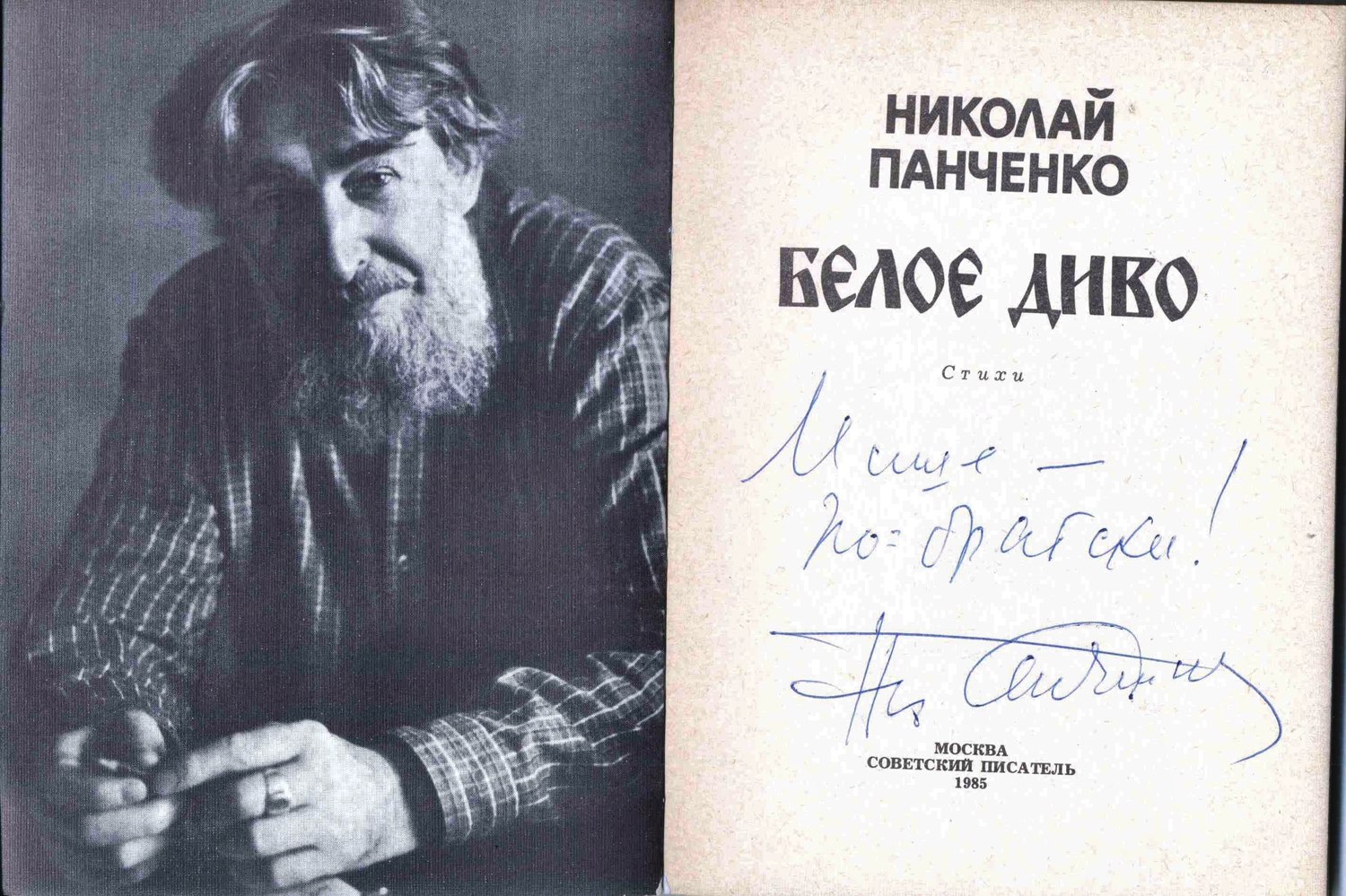

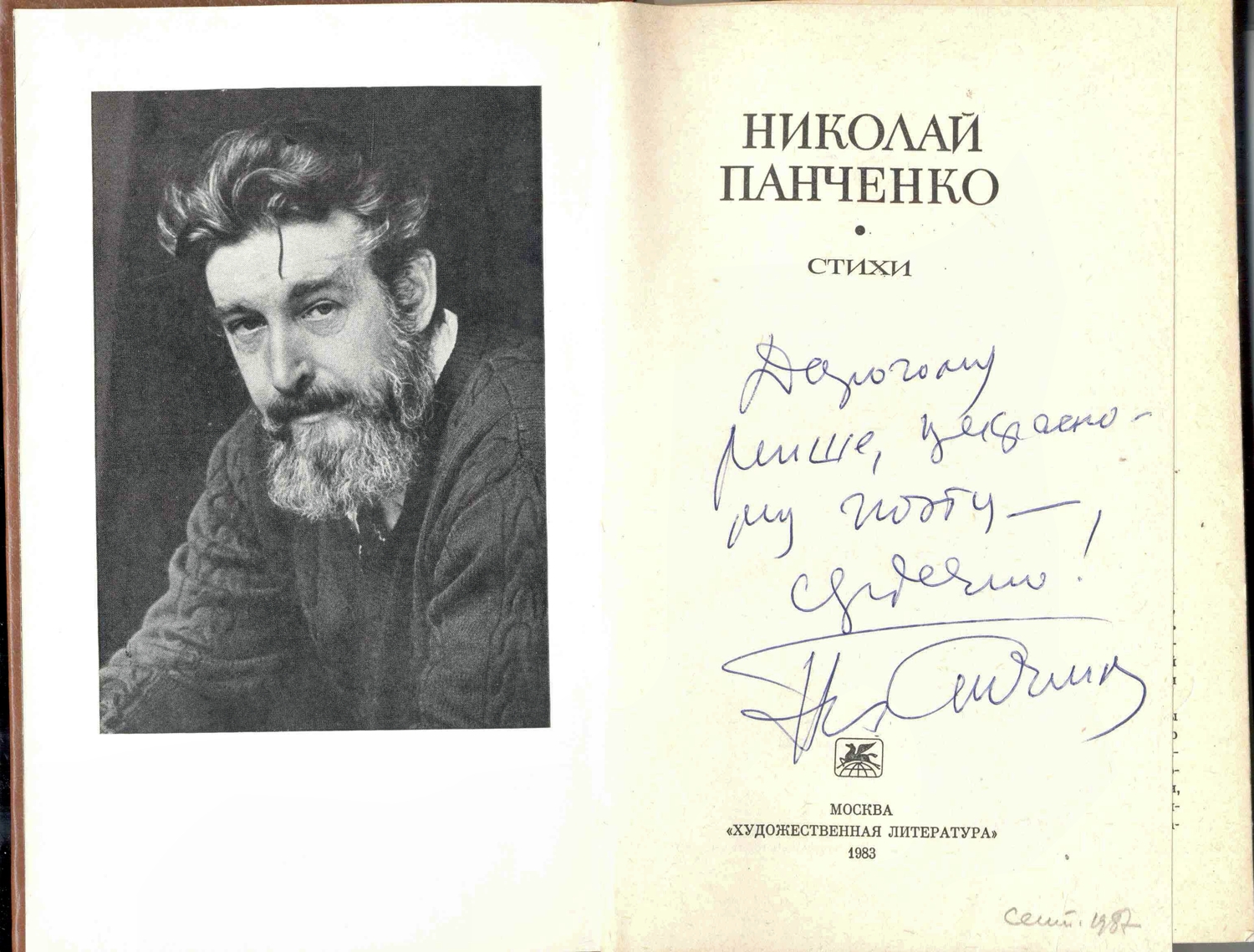

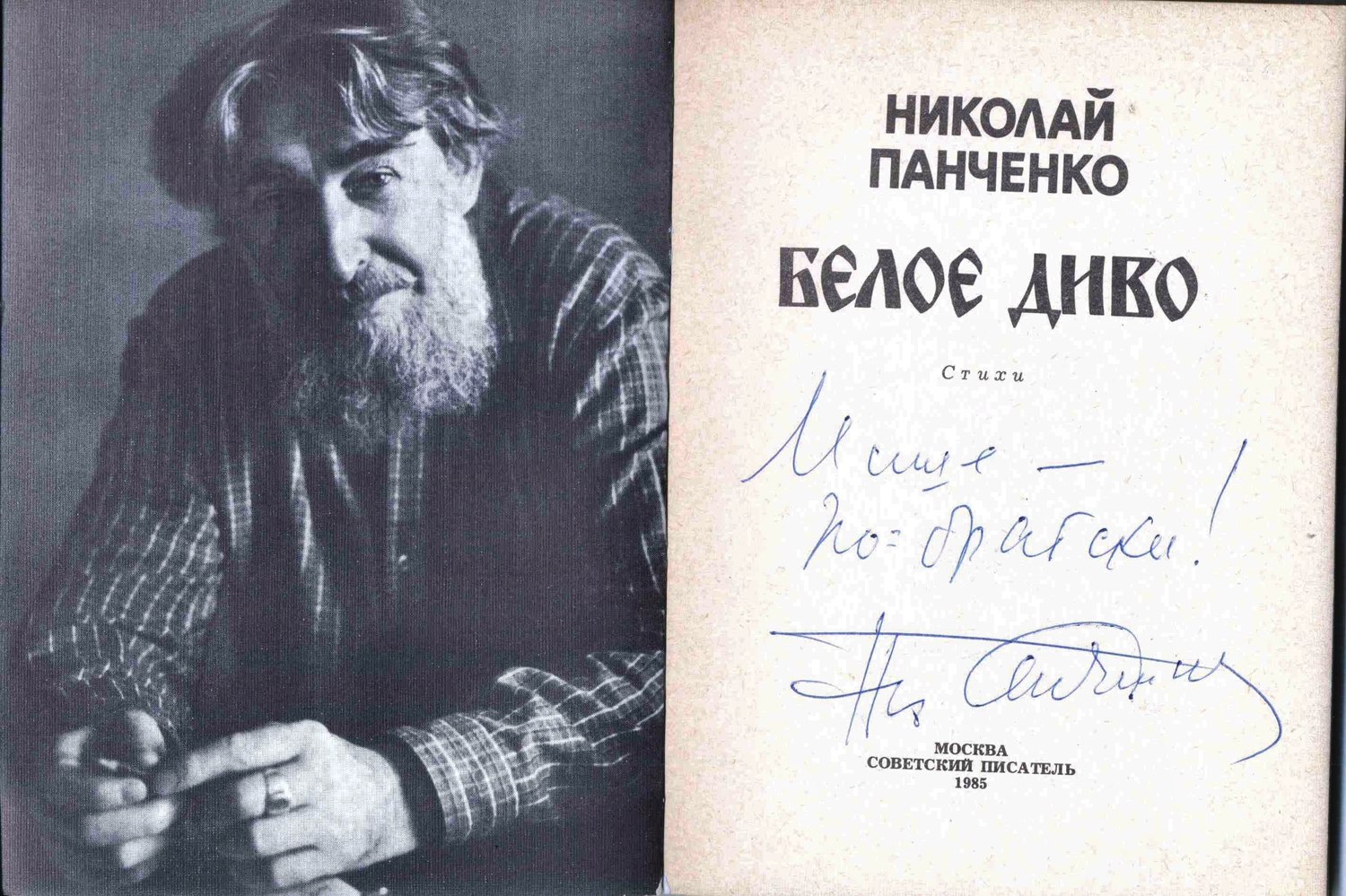

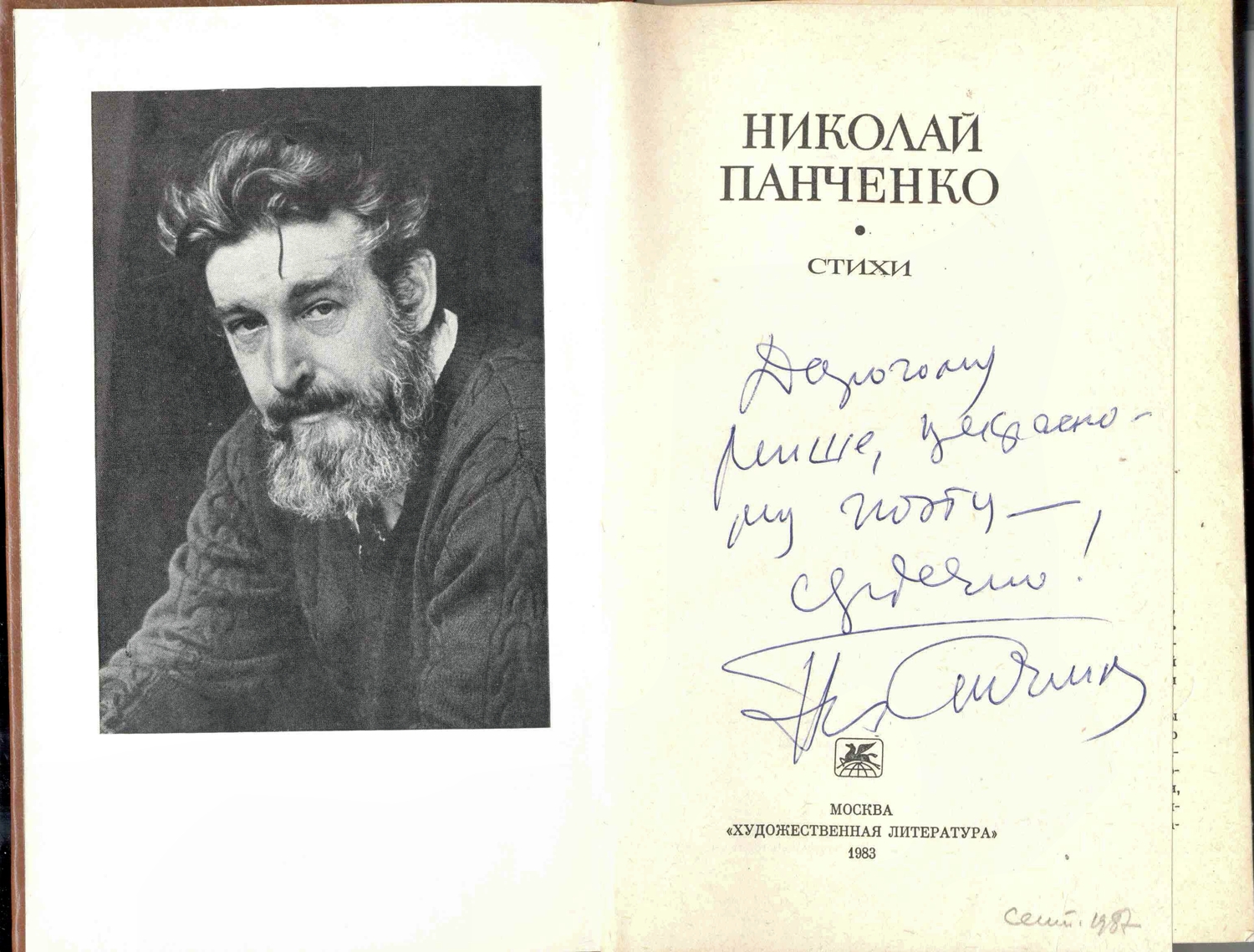

11.11.2019Михаил Садовский и очередной автограф на память- теперь на книге стихов Николая Николаевича Панченко «Белое Диво (1985 г.) — «Мише — по-братски!»

Интересная авторская находка — сделать вехами рассказов о своей жизни дарственные книги с автографами замечательных людей, с которыми свела жизнь., вместе с тем вернуть или даже открыть эти имена читателю, обществу. Некоторых поэтов, писателей, музыкантов уже нет с нами, но осталось их творчество и воспоминания о них тех, кто их знал близко. Такой материал можно только приветствовать. А что я не приветствую — см. далее

Александр Зиновьев

05.11.2019Какое КРАСИВОЕ лицо!

Русское лицо.