Вы здесь: Главная /

НОВОСТИ /

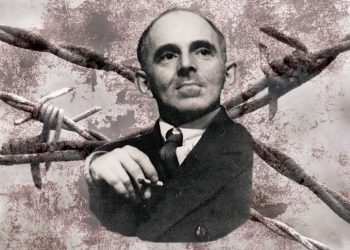

130 лет назад, 15 января 1891 года родился Осип Мандельштам

130 лет назад, 15 января 1891 года родился Осип Мандельштам

15.01.2021

/

Редакция

Тотальное отчуждение Мандельштама

«Не тяготись трёхмерностью, осваивай её — радостно живи и строй!»

Он управлял течением мыслей.

И только потому страной.

Пастернак о Ленине

Только с Мандельштамом я так смеялась.

Ахматова

Исконная память еврейства, «память крови» крестившегося в 20 лет Мандельштама — у него довольно своеобразна (принял протестантизм в Выборге, — авт.): «Весь стройный мираж Петербурга был только сон… а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос… откуда я вышел, которого я боялся и бежал».

Библейские пастушки Баратынского — да. Испанские праотцы, могутные александрийские сочинители и философы — да. Пейсы, бороды, скитальческий путь предков через Центральную Европу — увольте, господа… Правда, всё это очень напоминало «междоумие» Чаадаева. Художника ярко национального, русского до мозга костей, но… принявшего католичество. В итоге: не понят и не привечен светом. Вдобавок прозван умалишённым. Подобно, впрочем, самому Мандельштаму.

«Высокая болезнь»

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,

Души готической рассудочная пропасть…

Катастрофическая невозможность интерпретировать «невозможное» и выделяет въяве «тёмную» — обратную сторону луны — поэзии Осипа Эмильевича. (Да-да, О.М. ассоциируется с немыслимым космизмом Pink Floyd!)— Что ещё нужно объяснять? — в негодовании отзывается супруга Надежда Яковлевна на просьбу Бродского дать комментарий к одной мандельштамовской расшифровке, — объясните, что это стихотворение тёмное и непонятное, что объяснить нельзя… Хватит? — обрывает она и собственные исследовательские попытки тоже.

«…начало гениальности, подготавливающее нашу революцию как явление нравственно-национальное… было поровну разлито кругом и проникало собой атмосферу исторического кануна», — размышляет Пастернак по поводу противоречивого, болезненного отношения интеллигенции к высокому культу революции. Ещё до поднятия знамён «развёрнутого сталинизма» с густо осыпающимися людскими останками.

В связи со сложной диалектикой развития народного движения и далее развитием советского государства, переболевшего культом личности, интересно, что при разговоре о знаковых ныне художниках, тридцатилетие назад бывших под запретом — Булгакове, Пастернаке, Мандельштаме, Гумилёве, Бродском, Ахматовой etc., — а сто лет назад бывших нещадно гонимыми властью; издательский набор этих авторов-«культов» был в своё время продиктован размышлениями отнюдь не художественнического толка. А чисто политической, сиречь коммерческой выгодой.

Всех их, конечно же, объединяет личностная трагедия в отношении пастернаковской «высокой болезни» — сталинизма. Покрытого ахматовским «сором» гениальных стихов, периодически прерываемых знаменитым ахматовским молчанием. И непролазной, непереводимой и труднокомментируемой, но оттого не менее гениальной лунной теменью-тенью столь почитаемого Анной Андреевной — Мандельшама.

«Самоубийства, гонения, трагическая гибель входят в комплекс представлений о судьбе поэтов… отвечают читательскому спросу и готовности к сочувствию, состраданию и трагическому катарсису в конце. Тут уж не до стихов. Знают, понимают и любят не столько поэзию, сколько трагическую судьбу», — с грустью заметил А. Кушнер. Саркастически «сожалея», что, к примеру, И. Анненский умер от сердечного приступа в 1909-м. М. Кузьмин — в 36-м от воспаления лёгких.

По стечению обстоятельств оставшись не репрессированными вместе с их ближайшими друзьями. Вследствие чего избежавшими реабилитации и трудного, «страшного ночного» возвращения к советскому, русскому читателю. Растянувшегося на долгие-долгие десятилетия. Парадоксально оказавшись забытыми в большей степени, чем последние, «отмазанные», восстановленные в правах: «…у лирики есть свой парадокс…» — как говорила Лидия Гинзбург.

Зато, увы, с лихвой и через край «повезло» Мандельштаму. Подвергшемуся заодно изрядной доле перетолкований вследствие абсолютной несхожести его творческой вселенной с нашей по-читательски предвзятой — отвлечённой, ветреной. Писавшему лучшие свои произведения в состоянии особенной несвободы, зажатости, подавленности, согбенности, — чувствуя, чуя занесённый над ним топор грядущей казни.

«Неба пустую грудь тонкой иглою рань»

О.М. безжалостно взламывал границы времени, бросая лирического героя от эпохи к эпохе, выискивая противоречия и несоответствия. И драматическое достоинство «презренья» — психологическую сущность непроходимых лет печали. Пытаясь предотвратить надвигающийся на Россию крестовый ход нового феодализма.

Сыпля песком аллюзий, старался вникнуть, понять иллюзорный блуждающий огонь прошлого с бережно зарытым за кипарисами амулетом воспоминаний. Ведь было же, было! — Фонвизин, Княжнин, Дашкова, Панины, — что это как не благоразумное сотрудничество лучших людей с жёсткой порфирой государства? …и мальчиками-государиками на «заразных» саночках…

Блок с цыганами, Пушкин с гвардейскими парадами… Да, страстные державники, — что никоим разом не отрицает социологических принципов искусства. Ко всему прочему Фонвизин одномоментно — ярчайший оппозиционер! Либерал.

…«подвижное равновесие масс…» — Как это похоже на Мандельштама! — восклицаю я, сегодняшний. Зная, чем данное «подвижничество» обернётся:

«Смеялся Мандельштам не как ребёнок, а как младенец. Он раскрывал и закрывал свой беззубый рот, его прекрасные загнутые ресницы смежались, и из-под них ручьём текли слёзы. Он вытирал их и мотал головой», — описывает уже совсем постаревшего от бед и обид, обеззубевшего и потерявшего здоровье поэта Эмма Герштейн.

Фетовским «щедушным зноем печей» его терзали коварные утопии рационализации государства через рационализацию искусства: «…я вижу конские свободы и равноправие коров». Хотя несбыточные ретроспективы Баратынского Мандельштаму всё-таки ближе хлебниковских реминисценций с конями и коровами.

Променявший возвышенную готику на пантеистских золотых пастушков. Овевающий одиозного люмпена Вийона сладко-горькой ностальгией «глупой важности». Бесстрашно тасующий слово «строй» со словом «стыд», — Мандельштам донёс-таки идиллии юности вплоть до рокового 37-го! — в попытках изжить эту проклятую самолюбивую, пустую и моложавую память крови, «косноязычье рожденья»:

Украшался отборной собачиной

Египтян государственный стыд. (Или «Строй», — авт.)

Мертвецов наделял всякой всячиной

И торчит пустячком пирамид…

Вообще поэтам свойственно придумывание «недостающих» родословных корней.

Кое-кому, Пушкину скажем, эти преувеличенные в некоторой степени корни наряду с ролью «нельстивого» советчика при государе давали право на видимость независимости и оппозиционности. Денису Давыдову чингизхановское происхождение добавляло вдохновения, былинной песенности характера. Лермонтову: полупридумки «шотландскости» — эмоциональной самозащиты.

«Бычачий» большевицкий эксперимент диаметрально поменял экспоненту генеалогических значений.

И вот уже Демьян Бедный публично заявляет: «Моя мать была бл—-». А вполне обыденные и спокойные в реальности родители-одесситы Багрицкого превращаются вдруг в «ржавых евреев» и дубасят почём зря лирического героя-отпрыска — самого автора — кулаками, «обросшими щетиной».

Придуманное же, навеянное туманом, ветром и дождём «жидовство» Мандельштама — не что иное, как Удел поэта с большой буквы. Праоснова смыслов, пропитанных истым христианством в цветаевском «гетто избранничества»: «В сем христианнейшем из миров поэты — жиды!»

Удел этот в виде образа жалкой судьбы из двух подмёток, закутанного в метафорическую шубу с чужого плеча, — очень большую и несуразную к тому же, — помимо воли затаскивает его в парадные анфилады мировой истории культуры, искусств и музыки. Спасая от питерских, всероссийских холодов неприятия. Тащит в некое эмпирически-важное общественное признание «отщепенца» своим:

Я вернулся в мой город, знакомый до слёз,

До прожилок, до детских припухлых желёз

—

…И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

А ведь и у Булгакова, и у бунинского Алёшки из «Четвёртого Толстого» есть салоп и медвежья шуба, как у Мандельштама. С той лишь разницей, что оба они, с первых шагов в литературе, — в той или иной ипостаси постижения сущего, — видели себя законными наследниками русской словесности, не иначе. В отличие от разночинца-Мандельштама — «непризнанного брата». В презрении топчущего несносный литературный тулуп ногами: не по чину, мол, не по чину!

В этом «вороньем» тулупе не по плечу он — утончён и ущербен. Истерически интеллигентен в россыпи сомнений: — одарён невероятным ощущением милосердия и сопричастности. Невыразимой ненависти и неразделённой любви к «стройным миражам» шалой столицы. Её нескончаемым скифским празднествам. С тенденциозным обществом «ревнителей последнего слова». Одновременно с чудовищным кораблём Петра I сверху — и бытовой неспешной жизнью речных фонарей под ним внизу. Сиюминутностью. Древнеримским поддельным весельем Геркуланума в лунном сиянии… Под звуки Пинк Флойд.

И главное, неотвратимым предчувствием неизбежной смерти. Её солнечного укуса, с пеною у рта и высунутым наружу языком.

А над Невой — посольства полумира,

Адмиралтейство, солнце, тишина!

И государства жёсткая порфира,

Как власяница грубая, бедна…

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ