–ù–æ–≤–æ–µ

- –°–ª–æ–≤–æ –æ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–º –ø–∞—Å—Ç—ã—Ä–µ. –ü–∞–º—è—Ç–∏ –∏–µ—Ä–æ–º–æ–Ω–∞—Ö–∞ –°–µ—Ä–∞—Ñ–∏–º–∞ (–ü–µ—Ç—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ)

- –ú–µ—Å—Ç–æ —á—É–¥–∏—â

- –õ–∏—Å—Ç —Å –∑–æ–ª–æ—Ç—ã–º –æ–±—Ä–µ–∑–æ–º

- –¶–∏–≤–∏–ª–∏–∑–∞—Ü–∏—è –±—É–¥—É—â–µ–≥–æ: –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–æ–µ —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –∏–ª–∏ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç –∫ –≤–∞—Ä–≤–∞—Ä—Å—Ç–≤—É?

- –ö–∞–∫ –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–ª–∏ —é–±–∏–ª–µ–π —É—á—ë–Ω–æ–≥–æ: –æ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–≤—à–µ–º—Å—è –§–æ—Ä—É–º–µ –≤ —á–µ—Å—Ç—å 100-–ª–µ—Ç–∏—è –í.–î. –î–µ–≤–∫–∏–Ω–∞ –∏ –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–π –º–æ–Ω–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏ –≤ –µ–≥–æ —á–µ—Å—Ç—å

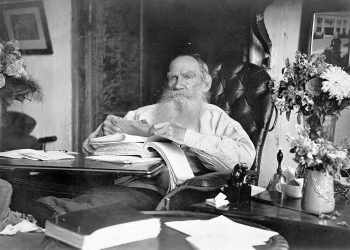

–õ.–ù. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π: –ï–≥–æ –ú–æ–Ω–±–ª–∞–Ω –º–µ—á—Ç—ã

04.11.2021

Из цикла «У истоков судьбы»

–ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏ —É –Ω–∞—Ä–æ–¥–æ–≤ –Ω–∞—à–µ–≥–æ —Å–æ–æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–æ—Å—å —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–Ω–æ–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ –∫ —Å–∞–∫—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π —Ä–æ–ª–∏ –£—á–∏—Ç–µ–ª—è –≤ —Å—É–¥—å–±–µ –µ–≥–æ —É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–≤. –ï—Å–ª–∏ –æ–Ω–∏ –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–∞–ª–∏ –¥–ª—è —Å–µ–±—è –Ω–æ–≤—É—é –≤—ã—Å–æ–∫—É—é —Å—É–¥—å–±–æ–Ω–æ—Å–Ω—É—é –ø–ª–∞–Ω–∫—É, —Ç–æ —É—á–∏—Ç–µ–ª—å —Å—á–∏—Ç–∞–ª —Å–≤–æ—é –º–∏—Å—Å–∏—é –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–Ω–æ–π. –≠—Ç–æ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –º–Ω–æ–≥–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω—ã–π –∏ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω—ã–π –ø—É—Ç—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞—Ü–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ –Ω–∞ —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –º—ã—à–ª–µ–Ω–∏—è, –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –≤–æ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—é –∏ —Ñ–∞–Ω—Ç–∞–∑–∏–∏ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–æ–π –º—ã—Å–ª–∏ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–Ω–∏–∫–∞, –≤–µ–ª–∏ –µ–≥–æ –∫ –∫—Ä—ã–ª–∞—Ç–æ–π –º–µ—á—Ç–µ –∫–∞–∫ –∫ —Å–º—ã—Å–ª—É –∂–∏–∑–Ω–∏ –≤–æ–ø—Ä–µ–∫–∏ —Å—É—Ä–æ–≤—ã–º —Ä–µ–∞–ª–∏—è–º –∂–∏–∑–Ω–∏. –û—Ç–Ω—ã–Ω–µ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∏–π –≤–¥–æ—Ö–Ω–æ–≤–ª—è–ª–∞ —Ç–∞–∫–∏—Ö —É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –ø–æ–º–æ–≥–∞–ª–∞ –∏–º –Ω–µ—Å—Ç–∏ –≤ –±—É–¥—É—â–µ–µ —ç—Å—Ç–∞—Ñ–µ—Ç—É –Ω–æ–≤—ã—Ö –∑–Ω–∞–Ω–∏–π –∏ –∏—Å—Ç–∏–Ω—ã, —É–∂–µ –¥–ª—è –±–ª–∞–≥–∞ –≤—Å–µ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤–∞. –£ –∏—Å—Ç–æ–∫–æ–≤ —Å—É–¥—å–±—ã –ª—É—á—à–∏—Ö —Å—ã–Ω–æ–≤ –∏ –¥–æ—á–µ—Ä–µ–π –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±—ã–ª–∏ –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –Ω–æ–≤–∞—Ç–æ—Ä—ã –ø–µ–¥–∞–≥–æ–≥–∏-–ø–æ–¥–≤–∏–∂–Ω–∏–∫–∏ –∏ —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—Ö –õ–µ–≤ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π—–≤–µ–ª–∏–∫–∏–π –º—ã—Å–ª–∏—Ç–µ–ª—å –∏ —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫ —Å–ª–æ–≤–∞ –Ω–µ –æ—Ç–¥–µ–ª–∏–º—ã–π –æ—Ç –õ—å–≤–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á–∞ –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ‚Äî–≤–µ–ª–∏–∫–æ–≥–æ –ø–µ¬≠–¥–∞–≥–æ–≥–∞.

–°–æ –¥–Ω—è —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –õ—å–≤–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á–∞ –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ (1828-1910), 9 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è, –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–æ—Å—å¬Ý193 –ª–µ—Ç.¬Ý –û–Ω –±—ã–ª —á–ª–µ–Ω–æ–º-–∫–æ—Ä—Ä–µ—Å–ø–æ–Ω–¥–µ–Ω—Ç–æ–º –ò–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä—Å–∫–æ–π –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥—Å–∫–æ–π –ê–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏ –Ω–∞—É–∫ (–Ω—ã–Ω–µ¬Ý‚Äî –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∞—è –∞–∫–∞–¥–µ–º–∏—è –Ω–∞—É–∫), c —è–Ω–≤–∞—Ä—è 1900 –≥–æ–¥–∞¬Ý‚Äî –ø–æ—á–µ—Ç–Ω—ã–º –∞–∫–∞–¥–µ–º–∏–∫–æ–º –ø–æ¬Ý—Ä–∞–∑—Ä—è–¥—É –∏–∑—è—â–Ω–æ–π —Å–ª–æ–≤–µ—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏.

–î–∞—Ä –≤–µ–ª–∏–∫–æ–≥–æ –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ö—É–¥–æ–∂¬≠–Ω–∏–∫–∞ —Å–ª–æ–≤–∞ –õ—å–≤–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á–∞ –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ —Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ–ª–∏–∫ –õ. –ù. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–º—É—–ø–µ–¥–∞–≥–æ–≥—É, –≤–µ–ª–∏–∫–æ–º—É –º—ã—Å–ª–∏—Ç–µ–ª—é, —Å—Ç—Ä–µ–º—è—â–µ–≥–æ—Å—è –∫ —Å–≤–æ–µ–º—É –ú–æ–Ω–±–ª–∞–Ω—É –º–µ—á—Ç—ã.¬Ý –¢–∞–∫ –µ–≥–æ –ø–µ–¥–∞¬≠–≥–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—ã –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–∏–π –ø–æ –ï–≤—Ä–æ–ø–µ –±—ã–ª–∏ –≤ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω—ã –∑–Ω–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤—É —Å –ø–µ–¥–∞–≥–æ–≥–∏–∫–æ–π –∑–∞–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–Ω—ã—Ö —à–∫–æ–ª.

Лев Николаевич оставил большой след в русском педагоги­ческом деле. Он будил огромный ин­терес к педаго­гическому делу, к детям, и не только интерес, но и же­лание ра­ботать. Это испытали на себе многочисленные последователи среди русских и иностранных педагогов. Слава пи­сателя способствовала этому, большую роль играли и его педа­гогические идеи. Они появились в эпоху большого потрясения в рус­ском общественном организме. Внимание писателя привлекла среда, тот класс, который за­нимал в экономическом и бытовом отношении огромное место в строительстве общества, – среда кре­стьянская. Особенности огромного таланта Л.Н. Толстого, его непо­средственность, искание выхода, сопоставление жизни того слоя, к которому он принадлежал, и жизни дерев­ни, придавленной гнус­ным крепостничеством, определили путь его творчества – мучительное ис­кание выхода. Что же делать?

Л.Н. Толстой-художник слова не отделим от Л.Н. Толстого-пе­дагога

Перед тем как писать роман «Войну и мир», Л.Н. Толстой три года занимался практиче­ски с крестьянскими ребятами, издавал журнал «Ясная Поляна», организовал «опытную школу», разрабатывал методические вопросы, собирал и обучал молодых учи­телей педагогическому делу.

Перед созданием романа «Анны Карениной» Л.Н. Толстой два года работал с огромным увле­чением над азбукой и арифметикой, писал ряд ста­тей по народному образованию. Он стал общественным работни­ком, организовал школы в Крапивенском уезде Тульской губернии, мечтал о создании педагогических курсов для учителей. Лев Николаевич предстал теперь как философ, учитель, разрабатывающий пути массового воспитания не только детей, а главным образом взрос­лых. Целый ряд деятельностей (ис­кусство, наука, труд, политика, земельные реформы, отрицание насилия, при­нуждения как метода массовой воспитательной работы) он рассматри­вал с воспитательной точки зрения, наряду с вопросами воспитания выдвигая вопросы самовоспитания.

¬´–®–∫–æ–ª–∞, –Ω–∞–º –±—ã –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, ‚Äì –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π, ‚Äì –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã—Ç—å –∏ –æ—Ä—É–¥–∏–µ–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—è, –∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Ç–µ–º –æ–ø—ã—Ç–æ–º –Ω–∞–¥ –º–æ–ª–æ–¥—ã–º –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏–µ–º, –¥–∞—é—â–∏–º –ø–æ¬≠—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –Ω–æ–≤—ã–µ –≤—ã–≤–æ–¥—ã. –¢–æ–ª—å–∫–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–ø—ã—Ç –±—É–¥–µ—Ç –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ–º —à–∫–æ–ª—ã, —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –∫–∞–∂–¥–∞—è —à–∫–æ–ª–∞ –±—É–¥–µ—Ç, —Ç–∞–∫ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, –ø–µ–¥–∞–≥–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–æ—é –ª–∞–±–æ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∏–µ–π, —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ —à–∫–æ–ª–∞ –Ω–µ –æ—Ç—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç –æ—Ç –≤—Å–µ–æ–±—â–µ–≥–æ –ø—Ä–æ–≥—Ä–µ—Å—Å–∞, –∏ –æ–ø—ã—Ç –±—É–¥–µ—Ç –≤ —Å–æ¬≠—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å —Ç–≤–µ—Ä–¥—ã–µ –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏—è –¥–ª—è –Ω–∞—É–∫–∏ –æ–±¬≠—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—謪.¬Ý

Яснополян­ская школа была действитель­но опытной. Главные задачи, которые в ней решались, были следующие:

* —Å–≤–æ–±–æ–¥–∞ –∏ –ø—Ä–∏–Ω—É–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –≤ –∑–∞–Ω—è—Ç–∏—è—Ö —Å –¥–µ—Ç—å–º–∏;

*методы вызы­вания творчества у де­тей;

*–¥–µ—Ç—Å–∫–æ–µ —Å–æ–æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ –∏ –¥–∏—Å—Ü–∏–ø–ª–∏–Ω–∞;

*–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—ã –¥–µ—Ç–µ–π –∏ –∏—Ö —É—Å–ø–µ—à–Ω–æ—Å—Ç—å;

*–¥–∏—Å—Ü–∏–ø–ª–∏–Ω–∞ –∏ –Ω–∞–∫–∞–∑–∞–Ω–∏—è;

*разработка методов преподавания языка, математики, естествозна­ния, рисования, пения и т. д.

Эта спо­собность целостного подхода к творчеству художественному и практическому и создала тот стиль Л.Н. Толстого, который ставит его на такую высоту среди мировых художников слова. Это и дало ему возможность создать такой педагогический шедевр, как статья о том, «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у кресть­янских ребят».

Воспитание, считал Лев Николаевич, – это важнейшая часть педагогической работы и у него были разработаны прин­ципиальные и практические основания метода воспита­ния и методы занятий. Здесь он сделал чрезвычайно много и оставил богатейшее наследство. Особенно охот­но оста­навливался он на методах преподавания языка, чтения, письма, писания сочинений, преподава­ния грамматики. В воспитательном отношении было основным создать «дух» школы, определяющий собой по­ведение учеников и учителя, он верил, что:

¬´–®–∫–æ–ª–∞ —Ä–∞–∑–≤–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ –∏–∑ –Ω–∞—á–∞–ª, –≤–Ω–æ—Å–∏–º—ã—Ö –≤ –Ω–µ–µ —É—á–∏—Ç–µ–ª–µ–º –∏ —É—á–µ–Ω–∏–∫–∞–º–∏… –£—á–µ–Ω–∏–∫ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –∏–º–µ–ª –ø—Ä–∞–≤–æ –Ω–µ —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –≤ —à–∫–æ–ª—É –∏ –¥–∞–∂–µ, —Ö–æ–¥—è –≤ —à–∫–æ–ª—É, –Ω–µ —Å–ª—É—à–∞—Ç—å —É—á–∏—Ç–µ–ª—è. –£—á–∏—Ç–µ–ª—å –∏–º–µ–ª –ø—Ä–∞–≤–æ –Ω–µ –ø—É—Å–∫–∞—Ç—å –∫ —Å–µ–±–µ —É—á–µ–Ω–∏–∫–∞… –ß–µ–º –±–æ–ª–µ–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è —É—á–µ–Ω–∏–∫–∏, —Ç–µ–º –æ–Ω–∏ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤—è—Ç—Å—è —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–µ–µ –∫ –ø–æ—Ä—è–¥–∫—É, —Ç–µ–º —Å–∏–ª—å–Ω–µ–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤—É–µ—Ç—Å—è –∏–º–∏ —Å–∞–º–∏–º–∏ –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ—Ä—è–¥–∫–∞ … –®–∫–æ–ª—å–Ω–∏–∫–∏ ‚Äì –ª—é–¥–∏ —Ö–æ—Ç—è –∏ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–µ, –Ω–æ –ª—é–¥–∏, –∏–º–µ—é¬≠—â–∏–µ —Ç–µ –∂–µ –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–Ω–æ¬≠—Å—Ç–∏, –∫–∞–∫–∏–µ –∏ –º—ã, –∏ —Ç–µ–º–∏ –∂–µ –ø—É—Ç—è–º–∏ –º—ã—Å–ª—è—â–∏–µ; –æ–Ω–∏ –≤—Å–µ —Ö–æ—Ç—è—Ç —É—á–∏—Ç—å—Å—è, –∑–∞ —Ç–µ–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ö–æ–ª—è—Ç –≤ —à–∫–æ–ª—É… –ú–∞–ª–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –ª—é–¥–∏, –æ–Ω–∏ ‚Äì –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ –ª—é–¥–µ–π, —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–Ω–æ–µ –æ–¥–Ω–æ–π –º—ã—Å–ª—å—鬪.

–ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ—Ç –æ–±—Ä–∞–∑ –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–∞–≤–∞–Ω–∏—è –≤–µ—Ä–µ–Ω, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω—ã —É—á–µ–Ω–∏–∫–∏. –ü–æ –º–Ω–µ–Ω–∏—é –õ.–ù. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ ——ç—Ç–æ —É—á–∏—Ç–µ–ª—å, –∂–∏–≤—É—â–∏–π —Å–≤–æ–±–æ–¥–æ–π —à–∫–æ–ª—ã, –≥–¥–µ –∫–∞–∂–¥—ã–π —É—á–µ–Ω–∏–∫ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è —Å –æ—Å–æ–±—ã–º —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–æ–º, –∑–∞—è–≤–ª—è—é—â–∏–º –æ—Å–æ–±—ã–µ –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–Ω–æ—Å—Ç–∏, —É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –º–æ–∂–µ—Ç –ª–∏—à—å —Å–≤–æ–±–æ–¥–∞ –≤—ã–±–æ—Ä–∞. –ó–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã –µ–≥–æ –Ω–∞–±–ª—é–¥–µ–Ω–∏—è –Ω–∞–¥ —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä—Ç—ã–≤–∞¬≠–Ω–∏–µ–º –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è —É —É—á–µ–Ω–∏–∫–∞ –∏ –ø–æ –µ–≥–æ –º–Ω–µ–Ω–∏—é: ¬´‚Ķ–Ω—É–∂–Ω–æ –¥–∞¬≠–≤–∞—Ç—å —É—á–µ–Ω–∏–∫—É –ø—Ä–∏–æ–±—Ä–µ—Ç–∞—Ç—å –Ω–æ–≤—ã–µ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è –∏ —Å–ª–æ–≤–∞ –∏–∑ –æ–±—â–µ–≥–æ —Å–º—ã—Å–ª–∞ —Ä–µ—á–∏¬ª.¬Ý –ê –≤—Å—è–∫–æ–µ –ø–æ–¥–æ–±–∏–µ —ç–∫–∑–∞–º–µ–Ω–æ–≤ ‚Äì –µ–∂–µ–¥–Ω–µ–≤–Ω—ã—Ö (–≤—ã–∑–æ–≤) –∏–ª–∏ –≥–æ–¥–∏—á–Ω—ã—Ö ‚Äì–õ–µ–≤ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –Ω–∞—á–∏—Å—Ç–æ –æ—Ç–≤–µ—Ä–≥–∞–ª. –ù–æ –≤ –¥–µ—Ç—è—Ö –µ—Å—Ç—å –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–Ω–æ—Å—Ç—å —Å–ª–æ–≤–æ–º, –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ–º –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–ª—è—Ç—å –ø–æ–ª—ɬ≠—á–µ–Ω–Ω—ã–µ –∑–Ω–∞–Ω–∏—è. –°–∞–º–∞—è –≥—Ä—É–±–∞—è, –æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–∞—è –∏ –≤—Ä–µ–¥–Ω–∞—è –æ—à–∏–±–∫–∞ –≤ –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–∞–≤–∞–Ω–∏–∏ ‚Äì –ø–æ—Å–ø–µ—à–Ω–æ—Å—Ç—å.

–í—Å—é —Å–∏–ª—É —Å–≤–æ–µ–≥–æ –∫—Ä–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –¥–∞—Ä–∞ –æ–Ω –æ–±—Ä—É—à–∏–≤–∞–ª –Ω–∞ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –µ–º—É —à–∫–æ–ª—å–Ω—ã–µ —Å–∏—Å—Ç–µ–º—ã –∏ –ø—Ä–∏ –≤—Å—è–∫–æ–º —É–¥–æ–±–Ω–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ –∑–∞—Ç–µ–≤–∞–ª —Å–ø–æ—Ä —Å –æ–±—ã—á¬≠–Ω—ã–º–∏ –≤–æ–∑–∑—Ä–µ–Ω–∏—è–º–∏ –ø–µ–¥–∞–≥–æ–≥–æ–≤ –Ω–∞ —à–∫–æ–ª—É –∏ –ø–µ–¥–∞–≥–æ–≥–∏¬≠—á–µ—Å–∫–æ–µ –¥–µ–ª–æ. –û–±—ã—á–Ω–æ–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ –¥—É—Ö–∞ —à–∫–æ–ª—å–Ω–∏–∫–∞ –æ–Ω –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª ¬´—Å—Ç—Ä–∞–Ω¬≠–Ω—ã–º –ø—Å–∏—Ö–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ–º¬ª, –∑–∞¬≠–∫–ª—é—á–∞—é—â–∏–º—Å—è –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –≤—ã—Å—à–∏–µ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç–∏ ‚Äì –≤–æ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ, —Ç–≤–æ—Ä—á–µ¬≠—Å—Ç–≤–æ ‚Äì —É—Å—Ç—É–ø–∞—é—Ç –º–µ—Å—Ç–æ –∫–∞–∫–∏–º-—Ç–æ –¥—Ä—É–≥–∏–º —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç—è–º. –≠—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω–æ¬≠—Å–∏—Ç—å –∑–≤—É–∫–∏ –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ –æ—Ç –≤–æ–æ–±¬≠—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è, —Å—á–∏—Ç–∞—Ç—å —á–∏—Å–ª–∞ –ø–æ–¥—Ä—è–¥, –≤–æ—Å–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—Ç—å —Å–ª–æ–≤–∞, –Ω–µ –¥–æ–ø—É—Å–∫–∞—è –≤–æ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—é –ø–æ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è—Ç—å –ø–æ–¥ –Ω–∏—Ö –∫–∞–∫–∏–µ-–Ω–∏¬≠–±—É–¥—å –æ–±—Ä–∞–∑—ã. –≠—Ç–æ —à–∫–æ–ª—å–Ω–æ–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ –¥—É—à–∏, –ø–æ –µ–≥–æ —Å–ª–æ¬≠–≤–∞–º, —Ä–∞–∑–≤–∏–≤–∞–µ—Ç —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ–¥–∞–≤¬≠–ª—è—Ç—å –≤ —Å–µ–±–µ –≤—ã—Å—à–∏–µ —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–∞ –¥–ª—è —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—è –≤ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ¬Ý ¬Ý—Å—Ç—Ä–∞—Ö–∞, –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏—è –ø–∞–º—è¬≠—Ç–∏ –∏ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è. –í–µ—Å—å –µ–≥–æ —Å–∞—Ä–∫–∞–∑–º –ø–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—é –∫ —É—á–∏—Ç–µ–ª—è–º –≤—ã¬≠–ª–∏–≤–∞–ª—Å—è –≤ –≥–æ—Ä—å–∫–æ–º —ɗǬ≠–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω–∏–∏, —á—Ç–æ ¬´—à–∫–æ–ª–∞ —É—á—Ä–µ–∂–¥–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–µ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã –¥–µ—Ç—è–º –±—ã–ª–æ —É–¥–æ–±–Ω–æ —É—á–∏—Ç—å—Å—è, –Ω–æ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã —É—á–∏—Ç–µ–ª—è–º –±—ã–ª–æ —É–¥–æ–±–Ω–æ —É—á–∏—Ǘ嬪.

Кроме значения домашних условий, громадное значение Лев Николаевич придавал среде, окру­жающей ребёнка, и тем средствам, при помощи которых она может воспитать его. Свою пи­сательскую манеру он перено­сил и на педагогическую работу. Но в этом и основная сила его педагогики. Л.Н. Толстой-художник слова не отделим от Л.Н. Толстого-пе­дагога. Понять Л.Н. Толстого можно только в его противоречиях. Это верно по отношению и ко всей деятельности гениального русского писателя; это верно и по отношению к его педагогике.

И долго будет нужна критическая мощь Льва Николаевича, не для того, чтобы миллионы детей про­никлись кротостью и всепрощением, а для того, что­бы создавать новую мо­лодежь, которая сможет строить новое общество и бороться за его создание.

–û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å, –≥—Ä–∞—Ñ –õ–µ–≤ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è —á–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç—ã–º —Ä–µ–±–µ–Ω–∫–æ–º –≤¬Ý—É—Å–∞–¥—å–±–µ –Ø—Å–Ω–∞—è –ü–æ–ª—è–Ω–∞ –ö—Ä–∞–ø–∏–≤–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞ –¢—É–ª—å—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏. –ú–∞—Ç—å, —É—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–Ω–∞—è –∫–Ω—è–∂–Ω–∞ –í–æ–ª–∫–æ–Ω—Å–∫–∞—è, —É–º–µ—Ä–ª–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –º–∞–ª—å—á–∏–∫—É –Ω–µ¬Ý–±—ã–ª–æ –µ—â–µ –¥–≤—É—Ö –ª–µ—Ç. –û—Ç–µ—Ü, –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π, —Ç–æ–∂–µ —É–º–µ—Ä —Ä–∞–Ω–æ. –í–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏–µ–º –¥–µ—Ç–µ–π –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å –¥–∞–ª—å–Ω—è—è —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏—Ü–∞ —Å–µ–º—å–∏ –¢–∞—Ç—å—è–Ω–∞ –ï—Ä–≥–æ–ª—å—Å–∫–∞—è. –õ–µ–≤ –≤ 13 –ª–µ—Ç –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Å–µ–º—å—ë–π –ø–µ—Ä–µ–µ—Ö–∞–ª –≤¬Ý–ö–∞–∑–∞–Ω—å, –∞ 1844 –≥–æ–¥—É –æ–Ω –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏–ª –≤¬Ý–ö–∞–∑–∞–Ω—Å–∫–∏–π —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç –Ω–∞¬Ý–æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω—ã—Ö —è–∑—ã–∫–æ–≤ —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–∞–∫—É–ª—å—Ç–µ—Ç–∞, –∑–∞—Ç–µ–º –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–ª—Å—è –Ω–∞¬Ý—é—Ä–∏–¥–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Ñ–∞–∫—É–ª—å—Ç–µ—Ç.

–í–µ—Å–Ω–æ–π 1847 –≥–æ–¥–∞, –æ–Ω –ø–æ–¥–∞–≤ –ø—Ä–æ—à–µ–Ω–∏–µ –æ–±¬Ý—É–≤–æ–ª—å–Ω–µ–Ω–∏–∏ –∏–∑¬Ý—É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç–∞ ¬´–ø–æ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω–æ–º—É –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å—é –∏¬Ý–¥–æ–º–∞—à–Ω–∏–º –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞–º¬ª, –∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –≤¬Ý–Ø—Å–Ω—É—é –ü–æ–ª—è–Ω—É, –≥–¥–µ –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –Ω–∞–ª–∞–¥–∏—Ç—å –ø–æ-–Ω–æ–≤–æ–º—É –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è —Å¬Ý–∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º–∏. –Ý–∞–∑–æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –Ω–µ—É–¥–∞—á–Ω—ã–º –æ–ø—ã—Ç–æ–º —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—è (—ç—Ç–∞ –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∞ –∑–∞–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∞ –≤¬Ý–ø–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ ¬´–£—Ç—Ä–æ –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–∞¬ª, 1857), –õ.–ù. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π –≤—Å–∫–æ—Ä–µ —É–µ—Ö–∞–ª —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤¬Ý–ú–æ—Å–∫–≤—É, –∑–∞—Ç–µ–º –≤¬Ý–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥. –û–±—Ä–∞–∑ –µ–≥–æ –∂–∏–∑–Ω–∏ –≤¬Ý—ç—Ç–æ—Ç –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ —á–∞—Å—Ç–æ –º–µ–Ω—è–ª—Å—è. –Ý–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—ã–µ –Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏—è, –¥–æ—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏–µ –¥–æ¬Ý–∞—Å–∫–µ—Ç–∏–∑–º–∞, —á–µ—Ä–µ–¥–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å¬Ý–∫—É—Ç–µ–∂–∞–º–∏, –∫–∞—Ä—Ç–∞–º–∏, –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∞–º–∏ –∫¬Ý—Ü—ã–≥–∞–Ω–∞–º. –¢–æ–≥–¥–∞ –∂–µ —É¬Ý–Ω–µ–≥–æ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –Ω–µ–∑–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω—ã–µ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã–µ –Ω–∞–±—Ä–æ—Å–∫–∏.

–í 1851 –≥–æ–¥—É –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π —É–µ—Ö–∞–ª –Ω–∞¬Ý–ö–∞–≤–∫–∞–∑ —Ŭݖ±—Ä–∞—Ç–æ–º –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–º, –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–º —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö –≤–æ–π—Å–∫. –ü—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –¥–æ–±—Ä–æ–≤–æ–ª—å—Ü–µ–º –≤¬Ý–≤–æ–µ–Ω–Ω—ã—Ö –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è—Ö. –ù–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω—É—é –∑–¥–µ—Å—å –ø–æ–≤–µ—Å—Ç—å ¬´–î–µ—Ç—Å—Ç–≤–欪 –æ–Ω –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª –≤¬Ý–∂—É—Ä–Ω–∞–ª ¬´–°–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫¬ª, –Ω–µ¬Ý—Ä–∞—Å–∫—Ä—ã–≤ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –∏–º–µ–Ω–∏. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞–ø–µ—á–∞—Ç–∞–Ω–∞ –≤¬Ý1852 –≥–æ–¥—É –ø–æ–¥¬Ý–∏–Ω–∏—Ü–∏–∞–ª–∞–º–∏ –õ. –ù. –∏¬Ý–≤–º–µ—Å—Ç–µ —Ŭݖø–æ–∑–¥–Ω–µ–π—à–∏–º–∏ –ø–æ–≤–µ—Å—Ç—è–º–∏ ¬´–û—Ç—Ä–æ—á–µ—Å—Ç–≤–欪 –∏ ¬´–Æ–Ω–æ—ŗǗ嬪 —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∞ –∞–≤—Ç–æ–±–∏–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Ç—Ä–∏–ª–æ–≥–∏—é. –ê –∫–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–∏–µ –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏—è¬Ý–æ—Ç—Ä–∞–∑–∏–ª–∏—Å—å¬Ý–≤¬Ý–ø–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ ¬´–ö–∞–∑–∞–∫–∏¬ª –∏¬Ý–≤ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞—Ö ¬´–ù–∞–±–µ–≥¬ª, ¬´–Ý—É–±–∫–∞ –ª–µ—Å–∞¬ª.

–í 1854 –≥–æ–¥—É –õ.–ù. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –Ω–∞¬Ý–î—É–Ω–∞–π—Å–∫–∏–π —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç. –í—Å–∫–æ—Ä–µ –ø–æ—Å–ª–µ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ö—Ä—ã–º—Å–∫–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã –µ–≥–æ –ø–æ¬Ý–ª–∏—á–Ω–æ–π –ø—Ä–æ—Å—å–±–µ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–ª–∏ –≤¬Ý–°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å, –≥–¥–µ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—é –¥–æ–≤–µ–ª–æ—Å—å –ø–µ—Ä–µ–∂–∏—Ç—å –æ—Å–∞–¥—É –≥–æ—Ä–æ–¥–∞.¬Ý–≠—Ç–æ—Ç –æ–ø—ã—Ç –≤–¥–æ—Ö–Ω–æ–≤–∏–ª –µ–≥–æ –Ω–∞¬Ý—Ä–µ–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ¬Ý ¬´–°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å—Å–∫–∏–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—㬪. –ó–∞ –æ–±–æ—Ä–æ–Ω—É –°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—è –õ–µ–≤ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –±—ã–ª –Ω–∞–≥—Ä–∞–∂–¥–µ–Ω¬Ý–æ—Ä–¥–µ–Ω–æ–º –°–≤—è—Ç–æ–π –ê–Ω–Ω—ã IV —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ —Å¬Ý–Ω–∞–¥–ø–∏—Å—å—é ¬´–ó–∞ —Ö—Ä–∞–±—Ä–æ—ŗǗ嬪 –∏¬Ý–¥—Ä—É–≥–∏–º–∏ –º–µ–¥–∞–ª—è–º–∏. –ê –≤ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏ –º–µ–¥–∞–ª—è–º–∏: —Å–µ—Ä–µ–±—Ä—è–Ω–æ–π –∫–∞–∫¬Ý—É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–∞ –æ–±–æ—Ä–æ–Ω—ã –°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—è –∏¬Ý–±—Ä–æ–Ω–∑–æ–≤–æ–π –∫–∞–∫¬Ý–∞–≤—Ç–æ—Ä–∞ ¬´–°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å—Å–∫–∏—Ö —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–æ–≤¬ª. –í—Å–∫–æ—Ä–µ –ø–æ—Å–ª–µ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–∏—è –±–æ–µ–≤—ã—Ö –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–π –æ–Ω –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –≤–æ–µ–Ω–Ω—É—é —Å–ª—É–∂–±—É –∏¬Ý–Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –∂–∏–ª –≤¬Ý–°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–µ, –≥–¥–µ –∏–º–µ–ª –±–æ–ª—å—à–æ–π —É—Å–ø–µ—Ö –≤¬Ý–ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã—Ö –∫—Ä—É–≥–∞—Ö.

–û—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ –≤–æ–µ–Ω–Ω—É—é —Å–ª—É–∂–±—É –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å –≤–æ—à–µ–ª –≤¬Ý–∫—Ä—É–∂–æ–∫ ¬´–°–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞¬ª, –ø–æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏–ª—Å—è —Å¬Ý–ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–º –ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤—ã–º, –ò–≤–∞–Ω–æ–º –¢—É—Ä–≥–µ–Ω–µ–≤—ã–º, –ò–≤–∞–Ω–æ–º –ì–æ–Ω—á–∞—Ä–æ–≤—ã–º, –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–º –ß–µ—Ä–Ω—ã—à–µ–≤—Å–∫–∏–º –∏¬Ý–¥—Ä—É–≥–∏–º–∏. –õ–µ–≤ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤¬Ý–æ–±–µ–¥–∞—Ö –∏¬Ý—á—Ç–µ–Ω–∏—è—Ö, –≤¬Ý—É—á—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –õ–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ñ–æ–Ω–¥–∞, –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤–æ–≤–ª–µ—á–µ–Ω–Ω—ã–º –≤¬Ý—Å–ø–æ—Ä—ã –∏¬Ý–∫–æ–Ω—Ñ–ª–∏–∫—Ç—ã –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–π, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —Å–µ–±—è —á—É–∂–∏–º –≤¬Ý—ç—Ç–æ–π —Å—Ä–µ–¥–µ.

–û—Å–µ–Ω—å—é 1856 –≥–æ–¥–∞ –æ–Ω —É–µ—Ö–∞–ª –≤¬Ý–Ø—Å–Ω—É—é –ü–æ–ª—è–Ω—É, –∞¬Ý–≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ 1857 –≥–æ–¥–∞ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –∑–∞¬Ý–≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü—É –¥–ª—è –æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–ª–µ–Ω–∏—è —Å –ø–µ–¥–∞–≥–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ —Å–∏—Å—Ç–µ–º–∞–º–∏. –õ.–ù. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π –ø–æ–±—ã–≤–∞–ª –≤–æ¬Ý–§—Ä–∞–Ω—Ü–∏–∏, –ò—Ç–∞–ª–∏–∏, –®–≤–µ–π—Ü–∞—Ä–∏–∏, –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏, –æ—Å–µ–Ω—å—é –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –≤¬Ý–ú–æ—Å–∫–≤—É, –∑–∞—Ç–µ–º¬Ý‚Äî —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤¬Ý–Ø—Å–Ω—É—é –ü–æ–ª—è–Ω—É. –í 1859 –≥–æ–¥—É –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª –≤¬Ý–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–µ —à–∫–æ–ª—É –¥–ª—è¬Ý–∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏—Ö –¥–µ—Ç–µ–π, –∞¬Ý—Ç–∞–∫–∂–µ –ø–æ–º–æ–≥ —É—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å –±–æ–ª–µ–µ 20 –ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã—Ö –∑–∞–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–π –≤¬Ý–æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—è—Ö –Ø—Å–Ω–æ–π –ü–æ–ª—è–Ω—ã. –í 1860 –≥–æ–¥—É –æ–Ω –≤—Ç–æ—Ä–∏—á–Ω–æ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –∑–∞¬Ý–≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü—É, —á—Ç–æ–±—ã –æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏—Ç—å—Å—è —Å–æ¬Ý—à–∫–æ–ª–∞–º–∏ –ï–≤—Ä–æ–ø—ã. –í –õ–æ–Ω–¥–æ–Ω–µ —á–∞—Å—Ç–æ –≤–∏–¥–µ–ª—Å—è —Å¬Ý–ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–º –ì–µ—Ä—Ü–µ–Ω–æ–º, –±—ã–ª –≤¬Ý–ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏, –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏–∏, –®–≤–µ–π—Ü–∞—Ä–∏–∏, –ë–µ–ª—å–≥–∏–∏, –∏–∑—É—á–∞–ª –ø–µ–¥–∞–≥–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —Å–∏—Å—Ç–µ–º—ã.

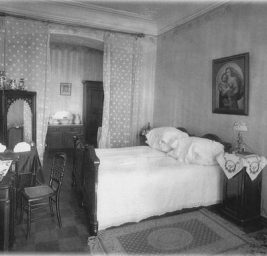

–ñ–µ–Ω–æ–π –õ—å–≤–∞ –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ —Å—Ç–∞–ª–∞ –¥–æ—á—å –≤—Ä–∞—á–∞¬Ý–°–æ—Ñ—å—è –ë–µ—Ä—Å¬Ý–Ω–∞¬Ý–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –æ–Ω –∂–µ–Ω–∏–ª—Å—è –≤¬Ý—Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä–µ 1862 –≥–æ–¥–∞. –°–æ—Ñ—å—è –ê–Ω–¥—Ä–µ–µ–≤–Ω–∞ –Ω–∞¬Ý–ø—Ä–æ—Ç—è–∂–µ–Ω–∏–∏ –¥–æ–ª–≥–æ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –±—ã–ª–∞ –≤–µ—Ä–Ω–æ–π –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏—Ü–µ–π –≤¬Ý–µ–≥–æ –¥–µ–ª–∞—Ö: –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å—á–∏—Ü–µ–π —Ä—É–∫–æ–ø–∏—Å–µ–π, –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥—á–∏–∫–æ–º, —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä–µ–º, –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–π. –í –∏—Ö –±—Ä–∞–∫–µ —Ä–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å 13 –¥–µ—Ç–µ–π, –ø—è—Ç—å –∏–∑¬Ý–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —É–º–µ—Ä–ª–∏ –≤¬Ý–¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ.

–í—Å–ª–µ–¥ –∑–∞ –ø–µ–¥–∞–≥–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–æ–º ¬´–Ø—Å–Ω–∞—è –ü–æ–ª—è–Ω–∞¬ª (1862) —Ŭݖ∫–Ω–∏–∂–∫–∞–º–∏ –¥–ª—è¬Ý—á—Ç–µ–Ω–∏—è –≤¬Ý–∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ –ø—Ä–∏–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è, –õ–µ–≤ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á —Å–æ–∑–¥–∞–ª ¬´–ê–∑–±—É–∫—ɬª –∏ ¬´–ù–æ–≤—É—é –∞–∑–±—É–∫—ɬª –¥–ª—è¬Ý–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Å–æ—á–∏–Ω–∏–ª –æ—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã –∏¬Ý–ø–µ—Ä–µ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è —Å–∫–∞–∑–æ–∫ –∏¬Ý–±–∞—Å–µ–Ω, —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–≤—à–∏–µ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ ¬´–Ý—É—Å—Å–∫–∏–µ –∫–Ω–∏–≥–∏ –¥–ª—è¬Ý—á—Ç–µ–Ω–∏—謪.

–õ–æ–≥–∏–∫–∞ –∂–µ –∏–¥–µ–π–Ω—ã—Ö –∏¬Ý—Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–∏—Ö –∏—Å–∫–∞–Ω–∏–π –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è –Ω–∞—á–∞–ª–∞ 1860-—Ö –≥–æ–¥–æ–≤¬Ý‚Äî —Å—Ç—Ä–µ–º–ª–µ–Ω–∏–µ –∫¬Ý–∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—é –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–æ–≤ –∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å—Å—è –∫¬Ý–∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –¥–ª—è¬Ý–ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ (–Ω–∞—á–∞–ª–æ —Ä–æ–º–∞–Ω–∞ ¬´–î–µ–∫–∞–±—Ä–∏—ŗǗ㬪, –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–∏ –µ–≥–æ –∫¬Ý–∑–∞–º—ã—Å–ª—É —Ä–æ–º–∞–Ω–∞-—ç–ø–æ–ø–µ–∏ ¬´–í–æ–π–Ω–∞ –∏¬Ý–º–∏—Ĭª). –í—Ä–µ–º—è —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏—è —Ä–æ–º–∞–Ω–∞ –±—ã–ª–æ –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–æ–º –¥—É—à–µ–≤–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–¥—ä–µ–º–∞, —Å–µ–º–µ–π–Ω–æ–≥–æ —Å—á–∞—Å—Ç—å—è –∏¬Ý—Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ–≥–æ —É–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ç—Ä—É–¥–∞.

–ò–∑–¥–∞–Ω–Ω—ã–π, –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω –≤–µ–ª–∏–∫–∏–π —Ä–æ–º–∞–Ω –õ.–ù. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ¬Ý‚Ä–ê–Ω–Ω–∞ –ö–∞—Ä–µ–Ω–∏–Ω–∞¬ª –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ 1870-—Ö –≥–æ–¥–æ–≤, –æ—Ç—Ä–∞–∑–∏–ª –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞—Ç–∏–∫—É –ø—Ä–∏–≤–µ–¥—à–µ–≥–æ –µ–≥–æ –∫¬Ý–∏–¥–µ–π–Ω–æ–º—É ¬´–ø–µ—Ä–µ–ª–æ–º—ɬª. –ù–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–π —Å–ª–∞–≤—ã –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å –≤—Å—Ç—É–ø–∏–ª –≤¬Ý–ø–µ—Ä–∏–æ–¥ –≥–ª—É–±–æ–∫–∏—Ö —Å–æ–º–Ω–µ–Ω–∏–π –∏¬Ý–Ω—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏—Å–∫–∞–Ω–∏–π, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ–∏—è –∏¬Ý–ø—É–±–ª–∏—Ü–∏—Å—Ç–∏–∫–∞ –≤¬Ý–µ–≥–æ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–µ –≤—ã—à–ª–∏ ¬Ý–Ω–∞¬Ý–ø–µ—Ä–≤—ã–π –ø–ª–∞–Ω. –õ.–ù. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π –æ—Å—É–∂–¥–∞–ª –º–∏—Ä –Ω–∞—Å–∏–ª–∏—è, —É–≥–Ω–µ—Ç–µ–Ω–∏—è –∏¬Ý–Ω–µ—Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ—Å—Ç–∏, —Å—á–∏—Ç–∞–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏ –æ–±—Ä–µ—á–µ–Ω –∏¬Ý–¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã—Ç—å –∫–æ—Ä–µ–Ω–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –∏–∑–º–µ–Ω–µ–Ω –≤¬Ý–±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è. –ü–æ –µ–≥–æ –º–Ω–µ–Ω–∏—é, —ç—Ç–æ–≥–æ –º–æ–∂–Ω–æ –¥–æ–±–∏—Ç—å—Å—è –º–∏—Ä–Ω—ã–º–∏ –º–µ—Ç–æ–¥–∞–º–∏. –ù–∞—Å–∏–ª–∏–µ –∂–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã—Ç—å –∏—Å–∫–ª—é—á–µ–Ω–æ –∏–∑¬Ý—Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –æ–±–∏—Ö–æ–¥–∞, –µ–º—É –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–æ—Å—å –Ω–µ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ. –ü—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–ª–∞—Å—å —Ü–µ–ª–∞—è —Å–∏—Å—Ç–µ–º–∞ –º–µ—Ä, –Ω–µ–π—Ç—Ä–∞–ª–∏–∑—É—é—â–∏—Ö –Ω–∞—Å–∏–ª–∏–µ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏: –ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è –Ω–µ—É—á–∞—Å—Ç–∏—è –≤¬Ý—Ç–æ–º, —á—Ç–æ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–µ—Ç —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–π —Å—Ç—Ä–æ–π¬Ý‚Äî –∞—Ä–º–∏—è, —Å—É–¥—ã, –ø–æ–¥–∞—Ç–∏, –ª–æ–∂–Ω–æ–µ —É—á–µ–Ω–∏–µ –∏¬Ý—Ç.–ø. –û–Ω –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª —Ä—è–¥ —Å—Ç–∞—Ç–µ–π, –≤¬Ý–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –±—ã–ª–æ –æ—Ç—Ä–∞–∂–µ–Ω–æ –µ–≥–æ –º–∏—Ä–æ–ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ.

–í 1880-–µ –≥–æ–¥—ã –õ–µ–≤ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –æ—Ö–ª–∞–¥–µ–ª –∫¬Ý—Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–µ –∏¬Ý–¥–∞–∂–µ –æ—Å—É–∂–¥–∞–ª ¬Ý—Å–≤–æ–∏ –ø—Ä–µ–∂–Ω–∏–µ —Ä–æ–º–∞–Ω—ã –∏¬Ý–ø–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ –∫–∞–∫¬Ý–±–∞—Ä—Å–∫—É—é ¬´–∑–∞–±–∞–≤—ɬª. –û–Ω —É–≤–ª–µ–∫—Å—è –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–º —Ñ–∏–∑–∏—á–µ—Å–∫–∏–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º, –ø–∞—Ö–∞–ª, —à–∏–ª —Å–µ–±–µ —Å–∞–ø–æ–≥–∏, –ø–µ—Ä–µ—à–µ–ª –Ω–∞¬Ý–≤–µ–≥–µ—Ç–∞—Ä–∏–∞–Ω—Å–∫—É—é –ø–∏—â—É.

–û–Ω –æ—Ç–º–µ—á–∞–ª –≤–∞–∂–Ω—É—é —Ä–æ–ª—å –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è –≤ –¥–µ–ª–µ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏—è –∏ –ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏–ª –≤ –¥–æ–∫–∞–∑–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –∫–∞—Ä—Ç–∏¬≠–Ω—ã –æ–±¬≠—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –≤ –ú–∞—Ä—Å–µ–ª–µ, –≤–æ –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏–∏. ¬´‚Ķ–Ω–æ —Å—Ç–æ–∏—Ç –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å —Å –∫–µ–º-–Ω–∏–±—É–¥—å –∏–∑ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–ª—é–¥–∏–Ω–æ–≤, —á—Ç–æ–±—ã —É–±–µ¬≠–¥–∏—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ, –Ω–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤, —Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫–∏–π –Ω–∞—Ä–æ–¥… –ø–æ–Ω—è—Ç–ª–∏¬≠–≤—ã–π, —É–º–Ω—ã–π, –æ–±—â–µ–∂–∏¬≠—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π, –≤–æ–ª—å–Ω–æ–¥—É–º–Ω—ã–π –∏ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏¬≠—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ü–∏–≤–∏–ª–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π… –ì–¥–µ –∂–µ –æ–Ω –ø—Ä–∏¬≠–æ–±—Ä–µ–ª –≤—Å–µ —ç—Ç–æ? –Ø –Ω–µ–≤–æ–ª—å–Ω–æ, ‚Äì –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–µ—Ç –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π, ‚Äì –Ω–∞—à–µ–ª —ç—Ç–æ—Ç –æ—Ǭ≠–≤–µ—Ç –≤ –ú–∞—Ä—Å–µ–ª–µ, –Ω–∞¬≠—á–∞–≤ –ø–æ—Å–ª–µ —à–∫–æ–ª –±—Ä–æ–¥–∏—Ç—å –ø–æ —É–ª–∏—Ü–∞–º… –º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å–∫–∏–º, –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–Ω—è–º –∏ –∫–Ω–∏–∂–Ω—ã–º –ª–∞–≤–∫–∞–º¬ª. –ü–æ —Å–∞–º–æ–º—É –±–µ–≥–ª–æ–º—É –ø–æ–¥—Å—á–µ—Ç—É –∏–∑ 250 000 –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π –ø—è—Ç–∞—è —á–∞—Å—Ç—å –∏–∑—É—Å—Ç–Ω–æ –ø–æ—É—á–∞–µ—Ç—Å—è –µ–∂–µ–¥–Ω–µ–≤–Ω–æ –≤ —ç—Ç–∏—Ö –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö —à–∫–æ–ª–∞—Ö. –î–∞–∂–µ –≤ –º–∞–ª–µ–Ω—å¬≠–∫–∏—Ö –∫–∞—Ñ–µ –¥–∞—é—Ç—Å—è –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–µ –∫–æ–º–µ–¥–∏–π–∫–∏, —Å—Ü–µ–Ω—ã, –¥–µ–∫–ª–∞–º–∏—Ä—É—é—Ç—Å—è —Å—Ç–∏—Ö–∏.

–û–Ω –ø–∏—à–µ—Ç, —á—Ç–æ:

¬´‚Ķ—Ç–æ —Å–∞–º–æ–µ, —á—Ç–æ —è –≤–∏–¥–µ–ª –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –ú–∞—Ä—Å–µ–ª–µ, –∏ –≤–æ –≤—Å–µ—Ö –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∞—Ö… —Ç–∞–º, –≥–¥–µ –∂–∏–∑–Ω—å –ø–æ¬≠—É—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞, –∫–∞–∫ –≤ –õ–æ–Ω–¥–æ–Ω–µ, –ü–∞—Ä–∏–∂–µ –∏ –≤–æ–æ–±—â–µ –≤ –±–æ–ª—å—à–∏—Ö –≥–æ—Ä–æ–¥–∞—Ö, –Ω–∞—Ä–æ–¥ –æ–±—Ä–∞¬≠–∑–æ–≤–∞–Ω, —Ç–∞–º, –≥–¥–µ –∂–∏–∑–Ω—å –Ω–µ –ø–æ—É—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞, –∫–∞–∫ –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è—Ö, –≥–¥–µ –Ω–∞—Ä–æ–¥ –Ω–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω… –û–±¬≠—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –∏–¥–µ—Ç —Å–≤–æ–∏–º –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º—ã–º –æ—Ç —à–∫–æ–ª –ø—É—Ç–µ–º¬ª.

Это внешкольное образование Толстой называет бес­сознательным. Школьное – сознательным. Мысль об огромном значении «бессознательного» воспитания, т. е. воспитания, даваемого жизнью, приве­ла Толстого даже к попытке отобразить её в виде математиче­ской схемы чертежа.

¬´–ó–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∏ –ª–∏ –≤—ã, ‚Äì –ø–∏—Å–∞–ª –æ–Ω –≤ 1872 –≥–æ–¥—É –ù. –ù. –°—Ç—Ä–∞¬≠—Ö–æ–≤—É, ‚Äì –≤ –Ω–∞—à–µ –≤—Ä–µ–º—è –≤ –º–∏—Ä–µ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ø–æ—ç–∑–∏–∏ —Å–≤—è–∑—å –º–µ–∂–¥—É –¥–≤—É–º—è —è–≤–ª–µ–Ω–∏—è–º–∏, –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—â–∏–º–∏—Å—è –º–µ–∂–¥—É —Å–æ–±–æ–π –≤ –æ–±—Ä–∞—Ǭ≠–Ω–æ–º –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏: ‚Äì —É–ø–∞–¥–æ–∫ –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –≤—Å—è¬≠–∫–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ ‚Äì –º—É–∑—ã–∫–∏, –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–∏, –ø–æ—ç–∑–∏–∏, –∏ —Å—Ç—Ä–µ–º–ª–µ–Ω–∏–µ –∫ –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏—é —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –ø–æ—ç–∑–∏–∏ –≤—Å—è–∫–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞‚Ķ–ú–Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –¥–∞–∂–µ –Ω–µ —É–ø–∞–¥–æ–∫, –∞ —Å–º–µ—Ä—Ç—å —Å –∑–∞¬≠–ª–æ–≥–æ–º –≤–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ¬≠–Ω–∏—è –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω—è—è –≤–æ–ª–Ω–∞ –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è ‚Äì –ø–∞—Ä–∞–±–æ–ª–∞ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∏ –ü—É—à–∫–∏–Ω–µ –Ω–∞ –≤—ã—Å—à–µ–π —Ç–æ—á–∫–µ, –ø–æ—Ç–æ–º –õ–µ—Ĭ≠–º–æ–Ω—Ç–æ–≤, –ì–æ–≥–æ–ª—å, –º—ã –≥—Ä–µ—à–Ω—ã–µ, –∏ —É—à–ª–∞ –ø–æ–¥ –∑–µ–º–ª—é. –î—Ä—É–≥–∞—è –ª–∏–Ω–∏—è –ø–æ—à–ª–∞ –≤ –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞ –∏ –≤—ã–ø–ª—ã–≤–∞–µ—Ç, –±–æ–≥ –¥–∞—Å—Ç, –∞ –ü—É—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–π –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ —É–º–µ—Ä —Å–æ–≤—Å–µ–º, —Å–æ—à–µ–ª –Ω–∞ –Ω–µ—Ç… –í—ã –ø–æ–π–º–µ—Ç–µ, –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ —è —Ö–æ—á—É —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å. –°—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤—ã —Ç–µ, –∫—Ç–æ –±—É–¥—É—Ç —É—á–∞¬≠—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –≤ —ç—Ç–æ–º –≤—ã–ø–ª—ã–≤–∞–Ω–∏–∏…¬ª

–ï—Å–ª–∏ –ø–µ—Ä–µ¬≠–≤–µ—Å—Ç–∏ —ç—Ç–∏ –º—ã—Å–ª–∏ –õ—å–≤–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á–∞ –Ω–∞ –∏—Ö —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–µ –∑–Ω–∞¬≠—á–µ–Ω–∏–µ, —Ç–æ –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏–µ –≤—Å–µ—Ö –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–æ–≤ –∂–∏–∑–Ω–∏ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö –º–∞—Å—Å, –∏ —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –∏ –±—ã—Ç–æ–≤—ã—Ö, –º–æ–∂–µ—Ç –¥–∞—Ç—å —Ç–æ—Ç –∑–∞–ø–∞—Å —Ñ–∞–∫—Ç–æ–≤, –ø–æ–ª—å–∑—É—è—Å—å –∫–æ—Ç–æ¬≠—Ä—ã–º–∏ –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å ¬´–±—É–¥—ɬ≠—â–µ–µ¬ª — –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ, —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–µ .

Л.Н. Толстой глу­боко верил, что успех школы—это верные отношения между учеником и учите­лем, а также учениками между собой, и тем создал живую школу. Учитель должен относится к ученику как к человеку, у кото­рого есть серьезные дела, мысли, запросы, он не приспособляется, а работает вместе с ним над общим делом – в этом суть деловых, товарищеских отношений. Учитель ценит опыт ученика, ученик знает, уверен, что учиться – значит сможет получать ответ на свои жизненные вопросы. При этих условиях и проис­ходит то самое труд­ное, над чем обычно мучаются передовые учителя, – вес­ти ребенка к самостоятельной работе.

–ò¬Ý –æ—Å–Ω–æ–≤–∞ ¬Ý–º–µ—Ç–æ–¥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ä–µ¬≠–∫–æ–º–µ–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –õ.–ù. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π –¥–ª—è —Ä–∞–±–æ—Ç—ã —Å —É—á–µ–Ω–∏–∫–∞–º–∏ (–∏–º–µ–µ—Ç—Å—è –≤ –≤–∏–¥—É –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–∞—è):

-

Предлагать самый большой и разнообразный выбор тем, не выдумывая их собственно для детей, но предлагать темы самые серьезные и интересующие само­го учителя.

-

Давать читать детям детские сочинения и только детские сочине­ния предлагать за образцы, ибо детские сочинения всегда справедливее, изящнее и нравственнее сочинений взрослых.

-

(Особенно важно) Никогда вовремя рассматри­вания детских сочинений не делать ученикам замечаний ни об опрятности тетрадей, ни о каллиграфии, ни об орфографии, ни, главное, о постройке предложений и о логике.

-

–¢–∞–∫ –∫–∞–∫ –≤ —Å–æ—á–∏–Ω–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ—Å—Ç—å –∑–∞–∫–ª—é—á–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–µ –≤ –æ–±—ä–µ–º–µ –∏–ª–∏ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–∏, –∞ –≤ —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ç–µ–º—ã, —Ç–æ –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å —Ç–µ–º –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –∑–∞–∫–ª—é—á–∞—Ç—å—Å—è –Ω–µ –≤ –æ–±—ä¬≠–µ–º–µ, –Ω–µ –≤ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–∏, –Ω–µ –≤ —è–∑—ã–∫–µ, –∞ –≤ –º–µ—Ö–∞–Ω–∏–∑–º–µ –¥–µ–ª–∞, —Å–æ—Å—Ç–æ—è—â–µ–º –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã, –≤–æ-–ø–µ—Ä–≤—ã—Ö, –∏–∑ –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ —á–∏—Å–ª–∞ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—â–∏—Ö—Å—è –º—ã—Å–ª–µ–π –∏ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤ –≤—ã–±—Ä–∞—Ç—å –æ–¥–Ω—É; –≤–æ-–≤—Ç–æ—Ä—ã—Ö, –≤—ã–±—Ä–∞—Ç—å –¥–ª—è –Ω–µ–µ —Å–ª–æ–≤–∞ –∏ –æ–±–ª–µ—á—å –µ–µ; –≤-—Ç—Ä–µ—Ç—å–∏—Ö, –∑–∞¬≠–ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –µ–µ –∏ –æ—Ç—ã—Å–∫–∞—Ç—å –¥–ª—è –Ω–µ–µ –º–µ—Å—Ç–æ; –≤-—á–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç—ã—Ö, –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã, –ø–æ–º–Ω—è –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω–æ–µ, –Ω–µ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è—Ç—å—Å—è, –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ¬≠–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å –∏ —É–º–µ—Ç—å —Å–æ¬≠–µ–¥–∏–Ω—è—Ç—å –ø–æ—Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–µ —Å –ø—Ä–µ–¥—ã–¥—É—â–∏–º; –≤-–ø—è—Ç—ã—Ö, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –≤ –æ–¥–Ω–æ –≤—Ä–µ–º—è, –¥—É–º–∞—è –∏ –∑–∞–ø–∏—Å—ã–≤–∞—è, –æ–¥–Ω–æ –Ω–µ –º–µ—à–∞–ª–æ –¥—Ä—É–≥–æ–º—É… –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∏–∑ —ç—Ç–∏—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω —Ç—Ä—É–¥–∞ —è –ø–µ—Ä–≤–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –±—Ä–∞–ª –Ω–∞ —Å–µ–±—è, –ø–æ—Å—Ç–µ¬≠–ø–µ–Ω–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–≤–∞—è –∏—Ö –≤—Å–µ –Ω–∞ –∏—Ö –∑–∞–±–æ—Ǘɬª.

В статьях «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь ме­сяцы» Лев Николаевич захватывал все вопросы школьного преподавания: язык, ма­тематику, исто­рию, географию, рисование, пение, закон божий. Они ка­сались и содержания занятий, и методики их, и ряда об­щих вопросов воспитания, попутно давая полные тонкие наблюдения над детьми с помощью бытовых картин­ок. Картинки эти представляли хорошее психологическое иссле­дование и были замечательными худо­жественными произведениями. Самое ценное в его яснополянских статьях – это наблюдения над деть­ми и учителями, а также выводы, которые имеют непреходящую ценность и в настоящее время.

Л.Н. Толстого верил, что именно область опытной педагогики даёт возможность проверить большое коли­чество важнейших тем, которые занимали его в данный период времени. Писателю было ясно, что законы человеческих соотношений одни и те же и для де­тей, и для взрослых. В жизни Лев Николаевич был неутомимым наблюдателем с изу­мительно развитой верностью и отчетливостью взгляда. С детьми же он эксперименти­ровал для того, чтобы быть свидетелем повторения одних и тех же явлений и делал выводы, которые применял в широко в своих романах. С этой точки зрения педаго­гика писателя была тем, чем бывают эскизы для художника или предварительные упражнения в сочи­не­нии для музыканта, чтобы приступить к созда­нию глубоко их захватывающего труда – картины, сим­фонии или оперы.

Те варианты, наброски, попытки, ко­торые предварительно создавал Лев Николаевич, все же были мечтания и рассуждения, а не были доказаны фактами. Факты он искал и в педагогике. А в опыте преподавания Ветхого и Нового завета деревенским детям обнару­живалось одно из крупнейших и мучи­тельнейших в его дальнейшей жизни противоречий. Основ­ное противоре­чие жизни Л.Н. Толстого состояло в том, что он – барин, и он мучил­ся от этого. Его педагогическая деятельность раз­вертывалась по одну сто­рону оврага, который разделял господскую усадьбу Толстого от деревни Яс­ная Поляна. Из этой деревни приходили деревенские дети к барину, который, несмотря на гигантскую работу над собой, ба­рином все же оставался. И вот этот барин обучал детей еврейско-церковным сказкам и легендам, он утверждал, что лучше этой пищи нельзя найти для детей (то, что позднее он начисто отверг).

Все то, что Лев Николаевич с такой си­лой критиковал, на что обрушивался со всей своей ко­лоссальной силой негодования и презрения, – это как раз и пропагандирова­лось им среди крестьянских ребят в са­мую горячую пору его педагогической «весны». Это про­тиворечие – представителей двух враждебных классов, противоречие классовых интересов – он тогда же, когда делал это «преступное» дело затемнения детских голов (преступное, спустя мно­го лет, своё признанию), не мог не чувствовать. Л.Н. Толстой чувствовал свое противоречие, но продолжал думать (и в «Войне и мире» это сказывается), что дело можно исправить; уничтожить классовую вражду, недо­верие, лицемерие возможно исправлением того класса, к которому он принадлежит по рождению. Он бил в на­бат, угрожал, взывал к совести, бичевал недостатки своей среды, оставаясь в ней, и, конечно, чувствует ложь и фальшь своего положения. Все симпатии Толстого при­надлежали крестьянам, их детям, их быту, их простоте, здравому смыслу и их смирению. Все зло – от правя­щих классов. Кто же должен сопротивляться этому злу? Таким образом, в его опытной школе наряду с глубоко верными, захватывающими своей правдой педагогическими положи­тельными факта­ми были и совсем другие положения, но они оставались только в области мечта­ний и рассуждений.

Социальные противоречия переходили в педагогические и всё, что написано Львом Николаевичем, в особенности его извест­ная статья «Так что ж нам делать?», говорит о том, что он сознавал в себе это основное противо­речие, ставшее главным мучением и бедой его жизни. В 1911 году цензура вычеркнула из последнего труда Л.Н. Толстого «Путь жизни» среди прочих мест цитату из Гейне. «Странное дело! Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки преданностью инте­ресам религии, морали и патриотизма».

–ù–æ –ø—Ä–∞–≤–æ –∫–æ–Ω¬≠—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è —É—á–∏—Ç–µ–ª—è —É—á–µ–Ω–∏¬≠–∫–æ–º –æ—Ç–º–µ—á–µ–Ω–Ω–æ–µ –¥–ª—è –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –õ.–ù. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ –∏ –≤–µ—Ä–Ω–æ –¥–ª—è —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–π –Ω–∞–º —à–∫–æ–ª—ã. –≠—Ç–∏ —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è –ø–æ–¥–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –µ–≥–æ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤—É –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ –∏–Ω—Ç—É–∏—Ç–∏–≤–Ω–æ–º —É—Ä–æ–≤–Ω–µ –∏ –∫ —É–±–µ–∂–¥–µ–Ω–∏—é, —á—Ç–æ ¬´–µ—Å—Ç—å –≤ —à–∫–æ–ª–µ —á—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–µ–æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ, –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ –ø–æ–¥—á–∏–Ω—è—é—â–µ–µ—Å—è —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤—É —É—á–∏—Ç–µ–ª—è, —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ–∏–∑¬≠–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–µ –≤ –Ω–∞—É–∫–µ –ø–µ–¥–∞–≥–æ–≥–∏–∫–∏ –∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Ç–µ–º —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—â–µ–µ —Å—É—â–Ω–æ—Å—Ç—å, —É—Å–ø–µ—à–Ω–æ—Å—Ç—å —É—á–µ–Ω–∏—è, ‚Äì —ç—Ç–æ –¥—É—Ö —à–∫–æ–ª—ã. –≠—Ç–æ—Ç –¥—É—Ö –ø–æ–¥—á–∏–Ω–µ–Ω –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–º –∑–∞–∫–æ–Ω–∞–º –∏ –æ—Ç—Ä–∏—Ü–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º—É –≤–ª–∏—è–Ω–∏—é —É—á–∏—Ç–µ–ª—è —Ç. –µ. —á—Ç–æ —É—á–∏—Ç–µ–ª—å –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –∏–∑–±–µ–≥–∞—Ç—å –Ω–µ–∫–æ¬≠—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≤–µ—â–µ–π, –¥–ª—è —Ç–æ–≥–æ —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–∏—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç –¥—É—Ö… –î—É—Ö —à–∫–æ–ª—ã, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –≤ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ–º –æ—Ǭ≠–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ –∫ –ø—Ä–∏–Ω—É–∂–¥–µ–Ω–∏—é –∏ –ø–æ—Ä—è–¥–∫—É —à–∫–æ–ª—ã, –≤ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ–º –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ –∫ –≤–º–µ¬≠—à–∞—Ç–µ–ª—å¬≠—Å—Ç–≤—É —É—á–∏—Ç–µ–ª—è –≤ –æ–±—Ä–∞–∑ –º—ã—à–ª–µ–Ω–∏—è —É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–≤, –≤ –ø—Ä—è–º–æ–º –æ—Ǭ≠–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ –∫ —á–∏—Å–ª—É —É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–≤, –≤ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ–º –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ –∫ –ø—Ä–æ¬≠–¥–æ–ª–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ —É—Ä–æ–∫–∞ –∏ —Ç. –ø. –≠—Ç–æ—Ç –¥—É—Ö —à–∫–æ–ª—ã –µ—Å—Ç—å —á—Ç–æ-—Ç–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å–æ–æ–±—â–∞—é—â–µ–µ—Å—è –æ—Ç –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —É—á–µ–Ω–∏–∫–∞ –∫ –¥—ėɬ≠–≥–æ–º—É, —Å–æ–æ–±¬≠—â–∞—é—â–µ–µ—Å—è –¥–∞–∂–µ —É—á–∏—Ç–µ–ª—é, –≤—ã—Ä–∞–∂–∞—é—â–µ–µ—Å—è, –æ—á–µ–≤–∏–¥–Ω–æ, –≤ –∑–≤—É–∫–∞—Ö –≥–æ¬≠–ª–æ—Å–∞, –≤ –≥–ª–∞–∑–∞—Ö, –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è—Ö, –≤ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å–æ—Ä–µ–≤–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏—è, ‚Äì —á—Ç–æ-—Ç–æ –≤–µ—Å—å–º–∞ –æ—Å—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ, –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏¬≠–º–æ–µ –∏ –¥—Ä–∞–≥–æ—Ü–µ–Ω–Ω–æ–µ, –∏ –ø–æ—Ç–æ–º—É –¥–æ–ª–∂–µ–Ω—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–µ –±—ã—Ç—å —Ü–µ–ª—å—é –≤—Å—è–∫–æ–≥–æ —É—á–∏—Ç–µ–ª—è, –ø–æ¬≠—ç—Ç–æ–º—É —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ –≤–µ—Å–µ–ª—ã–π –¥—É—Ö —à–∫–æ–ª—ã, –∫–∞–∫ –Ω–∞ –≤—Ä–∞–≥–∞, –∫–∞–∫ –Ω–∞ –ø–æ–º–µ—Ö—É, –µ—Å—Ç—å –≥—ėɬ≠–±–µ–π—à–∞—è –æ—à–∏–±–∫–∞… –ó–∞–¥–∞—á–∞ —É—á–∏—Ç–µ–ª—è —Å–æ—Å—Ç–æ–∏—Ç –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Å—Ç–æ¬≠—è–Ω–Ω–æ –¥–∞–≤–∞—Ç—å –ø–∏—â—É —ç—Ç–æ–º—É –æ–∂–∏–≤–ª–µ–Ω–∏—é –∏ –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç–ø—ɗŬ≠–∫–∞—Ç—å –ø–æ–≤–æ–¥—å—è –µ–º—É… –û–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –≤–Ω–æ–≤—å –ø—Ä–∏—à–µ–¥—à–∏–π —É—á–µ–Ω–∏–∫ —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ —Å—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–µ—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –¥–µ–ª–∞ –∏ –≤–µ—Å—å –ø–æ–≥—Ä—É–∂–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –Ω–∞–±–ª—é–¥–µ–Ω–∏–µ… –ö–∞–∫ –≤ –Ω–µ–º —Ä–∞—Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è —Ü–≤–µ¬≠—Ç–æ–∫ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è –∏ –∫–æ–≥–¥–∞, ‚Äì —É–∑–Ω–∞—Ç—å —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ¬ª. –õ–µ–≤ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á —Å—á–∏—Ç–∞–ª, —á—Ç–æ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—Ç—å –≤ –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–µ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –∑–∞–Ω—è—Ç–∏–π —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–π (–≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π) –¥–∏—Å—Ü–∏–ø–ª–∏–Ω—ã, –≤–æ–∑–±—É–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–∞ –∫ –¥–µ–ª—É –∏ —Ä–æ–ª–∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∞—Ç–º–æ¬≠—Å—Ñ–µ—Ä—ã, —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ –æ–±—Ä–∞–∑—É—é—â–µ–π—Å—è –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–π –≥—Ä—É–ø–ø–µ —É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–≤, ‚Äì –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –æ–≤–ª–∞–¥–µ—Ç—å –∏—Ŭ≠–∫—É—Å—Å—Ç–≤–æ–º –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–∞–≤–∞–Ω–∏—è.

Педаго­гические опыты Л.Н. Толстого привели его к убеждению, что учение должно быть ответом на разнообразные вопро­сы, возникающие в жизни детей, что в народной школе исторические, естествен­ные и математические науки сли­ваются вместе и «вопросы по всем этим нау­кам ежеми­нутно представляются». Экспериментируя с ними, он при­ходил к выводу, что жизнен­ное обучение является гораз­до более нужным для детей, чем школьное. Жизненное образование он называл бессознательным, а школьное – сознатель­ным. По его мнению, необходимо, чтобы сознательное шло параллельно, соответствовало бессознательному.

–°–ª–µ–¥—É—é—â–∞—è –º—ã—Å–ª—å –µ–≥–æ –±—ã–ª–∞ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —à–∫–æ–ª–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –¥–∞–≤–∞—Ç—å —Ç–∞–∫—É—é –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è ¬´–Ω—É–∂–Ω–∞ –Ω–∞¬≠—Ä–æ–¥—ɬª, —ç—Ç–æ –≥—Ä–∞–º–æ—Ç–∞ –∏ —Å—á—ë—Ç, –ø—Ä–∏—á–µ–º –≤ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏–µ –≥—Ä–∞–º–æ—Ç—ã —É –Ω–µ–≥–æ –≤—Ö–æ–¥–∏–ª–æ, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–µ –∏ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ–µ, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –≥–ª–∞–≤–Ω–µ–π—à–∏–µ —è–≤–ª–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã. –ù–æ –≤ –ø–µ—Ä–≤—É—é –ø–æ–ª–æ¬≠–≤–∏–Ω—É —Å–≤–æ–∏—Ö –ø–µ–¥–∞–≥–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç ‚Äì –¥–æ 80-—Ö –≥–æ–¥–æ–≤ ‚Äì –µ–≥–æ –±–æ–ª—å—à–µ –∑–∞–Ω–∏–º–∞—é—Ç –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã, –∫ –∞ –∫¬Ý —É —á –∏ —Ç —å¬Ý –∏ –∫–∞–∫ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—Ç—å –∫–Ω–∏–≥–∏ –∏ —É—á–µ–±–Ω–∏–∫–∏ –¥–ª—è –¥–µ—Ç–µ–π. –ß –µ –º¬Ý —É —á –∏ —Ç —å —Å–æ–≤–ø–∞–ª–æ —Å –ø–æ—Å–ª–µ–¥¬≠–Ω–∏–º –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–æ–º –µ–≥–æ –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã —Ä–µ–ª–∏–≥–∏¬≠–æ–∑–Ω—ã–µ, –Ω—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏—è –∏ —Ç–µ—Å–Ω–æ —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å –Ω–∏–º–∏ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏—è —Ç—Ä—É–¥–æ–≤–æ–≥–æ –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∏ –µ–≥–æ –≤—Å–µ—Ü–µ–ª–æ. –ï–º—É —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–Ω–æ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–π –º–∞—Å—Å–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞ –ø–æ–º–æ—á—å —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–µ–º –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ —É–¥–æ–±¬≠–Ω—ã—Ö –¥–ª—è –Ω–µ–≥–æ —Å–∏—Å—Ç–µ–º –æ–±—É—á–µ–Ω–∏—è –≥—Ä–∞–º–æ—Ç–µ –∏ —Å—á–µ—Ç—É.

Для педагогов «Азбука» и книги для чтения Л.Н. Толстого представляли большой интерес своей оригинальностью, простотой и великолепно вы­держанной, тонко разработанной системой. В необычайно тщатель­ной работе над языком детских рассказов был для него величайший смысл. Он задумывался над языком и спрашивал в письме к Н. Н. Стра­хову:

¬´–Ø –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª –ø—Ä–∏–µ–º—ã —Å–≤–æ–µ–≥–æ –ø–∏—Å–∞–Ω–∏—è –∏ —è–∑—ã–∫, –Ω–æ, –ø–æ¬≠–≤—Ç–æ—Ä—è—é, –Ω–µ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ —Ä–∞—Å—Å—É–¥–∏–ª, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫ –Ω–∞–¥–æ–±–Ω–æ. –ê –ø–æ¬≠—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –¥–∞–∂–µ –ü—É—à–∫–∏–Ω –º–Ω–µ —Å–º–µ—à–æ–Ω … –Ø –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ª—é–±–ª—é –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ, —è—Å–Ω–æ–µ –∏ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ–µ –∏ —É–º–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ–µ –∏ –≤—Å–µ —ç—Ç–æ –Ω–∞—Ö–æ–∂—É –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –ø–æ—ç–∑–∏–∏ –∏ —è–∑—ã–∫–µ –∏ –∂–∏–∑–Ω–∏ –∏ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ–µ –≤ –Ω–∞—à–µ–º¬ª.

Он намерен был пропускать все статьи в народном жур­нале через цензуру дворников, извозчиков, черных «кухарок». А кончив «Азбуку», он писал:

¬´–¢–µ–ø–µ—Ä—å —è –Ω–∞¬≠—á–∏–Ω–∞—é –Ω–æ–≤—ã–π, –±–æ–ª—å—à–æ–π —Ç—Ä—É–¥… –Ø —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –≤–æ–æ–±—â–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤—É—é —Å–µ–±—è –æ—Ç–¥–æ—Ö–Ω—É–≤—à–∏–º –æ—Ç –ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–≥–æ —Ç—Ä—É–¥–∞ –∏ –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–≤—à–∏–º—Å—è —Å–æ–≤—Å–µ–º –æ—Ç –≤–ª–∏—è–Ω–∏—è –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–≥–æ —Å–µ–±—è —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Å–æ—á–∏–Ω–µ–Ω–∏—è… –Ø –±–µ—Ä—É—Å—å –∑–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É —Å —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å—é, —Ä–æ–±–æ—Å—Ç—å—é –∏ —Å–æ–º–Ω–µ–Ω–∏—è–º–∏, –∫–∞–∫ –∏ –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑¬ª.

–ù–ê–ü–ò–°–ê–¢–¨ –ö–û–ú–ú–ï–ù–¢–ê–Ý–ò–ô