1. Жиль Делез и его работа «Кино»

Рассуждая о движении и развитии кинематографа, Жиль Делез, инноватор кино и экспериментатор философии постмодернизма, вводит свои понятия кадра, плана и монтажа, противопоставляя их общепринятой кино-теории, рассуждая об имманентности кино.

Путем создания своей собственной теории, Жиль Делез представляет читателям идеи об образе-движения, образе-перцепции (пространство-в становлении), образе-переживания, и образе-времени. Книга «Кино», таким образом, становится яркой иллюстрацией этой теории, с привлечением примеров из известных произведений кинематографа.

В некотором смысле, конструкт образа-времени – новый этап в развитии кинематографа, при котором образ-движения становится более традиционным, и принадлежит предыдущим эпохам, как средством выражения. В свою очередь, образ-движения может рассматриваться как новый этап в развитии кино, как становление образа-движения. В некоторым смысле, теория Делеза – реминисценция «отсутствия репрезентации», так точно обозначенная в работе Делеза «Различие и повторение».

Рассуждая об образе-движения, Делез пишет о том, что «экран» кино-проектора выполняет своего рода роль рамки, которая «наделяет общей мерой то, у чего ее нет: ландшафт и лицо, части, у которых отсутствует общий знаменатель дистанции, выделенности, света».

Взаимодействие сил кадрирования и декадрирования, панорамирования и соединения планов, то есть всего того, что отсылает наш язык к некой азбуке кино, все это позволяет найти место, откуда становится возможна речь об образе-движении и его составных частях.

Тарковский «Зеркало»

Делез задается вопросом: когда режиссер Дзаваттини определяет неореализм как искусство стыков; фрагментарных, эфемерных, отрывочных и неудачных встреч и столкновений, — что он имеет в виду? Это определение касается фильма «Лайза» Росселлини и «Похитителей велосипедов» Де Сики. Подробное освещается Делезом и процесс создания Де Сика эпизода в фильме «Умберто Д.»: утром в кухню входит молодая служанка, которая делает ряд машинальных жестов, говорящих о том, как она устала: слегка прибирается, струей воды изгоняет муравьев, берет кофемолку; закрывает дверь каблуком-шпилькой. А смотрит она на свой живот: беременная, словно готова произвести на свет всю нищету этого мира. Глаза и живот — вот уже и стык… Подобное внимание к последовательности и деталям, это не только репрезентация, это снова – введение образа-перцепции и образа-восприятия (выраженного посредством взгляда и крупных или общих планов), которые позволяют увести традиционный кинематограф от образа-движения, превращая его в образ-время.

Для неореализма, по Делезу, характерно уже отмеченное увеличение числа чисто оптических ситуаций, которые существенно отличаются от сенсомоторных ситуаций образа-действия, характерных для старого реализма, или импрессионизма — покорения чисто оптического пространства в живописи. Нам возразят что зритель всегда имеет дело с «описаниями», с оптическими и звуковыми образами, и ничем более. Делез разрушает стерео-типичность традиционного восприятие кино, с акцентами на репрезентации.

Но суть не в этом, продолжает Делез. «Персонажи на ситуации реагировали, даже будучи немощными, даже со связанными руками (буквально) или с кляпом во рту — и происходило это в силу случайностей действия». Следовательно, «зритель воспринимал именно сенсомоторный образ и был ему более или менее сопричастен, так как отождествлял себя с персонажами».

Далее Делез подтверждает и разъясняет, что он имеет в виду, приводя в пример Хичкока:

«Хичкок первым отверг эту точку зрения, включив зрителя в фильм. Но как раз теперь отождествление начинает происходить в обратном направлении: персонаж стал своего рода зрителем. Сколько бы он ни двигался, бегал и волновался, ситуация, в какую он попал, превосходит его моторные способности по всем параметрам и дает ему увидеть и услышать то, на что невозможно ответить или прореагировать. И он не столько реагирует, сколько регистрирует».

Таким образом, пишет Делез, мы имеем дело с той ситуацией, когда кино и кадрирование не является прямым отображением задумки режиссера, это сконструированная реальность, направленная на воздействие, на перцепцию и восприятие зрителя.

А герой фильма, по Делезу, в свою очередь, не столько вовлекается в действие, сколько предается созерцанию, будучи им преследуем или же сам его преследуя. «Одержимость» Висконти, таким образом, с полным правом считается предтечей неореализма; и что прежде всего поражает зрителя, так это манера, в которой «чуть ли не галлюцинаторная чувственность овладевает облаченной в черное героиней». «Она больше похожа на визионерку или сомнамбулу, чем на соблазнительницу или влюбленную».

Рене «Провидение»

У Висконти мы имеем дело с предметами и средами, которые обретают автономную материальную реальность, в которой становятся ценными сами по себе, а герой словно вступает в визуальное обладание постоялым двором.

Рассуждая о работах Рене, Делез пишет, что «в своих интервью Рене часто рассуждает о двух проблемах: о чувствах «за пределами» персонажей и о процессе осознания, о проистекающей из него критической мысли. Это метод критического гипноза, который ближе к тому, что Дали называл методом критической паранойи, нежели к идеям Брехта.

«Если Брехт достигал в театре этого результата при помощи дистанцирования, то Рене, наоборот, обращается к неподдельному завораживанию. Этот вид гипноза имеет чисто эстетические корни; он дедраматизирует анекдот, препятствует идентификации персонажей и направляет внимание публики только на одушевляющие героя чувства» (р. 163).

Далее мы можем, вслед за Делезом, сравнить подобные киноэффекты Рене с прозой русского символиста Андрея Белого. Мы можем заметить, что у Андрея Белого между городом и мозгом наличествует топологический контакт; «мелькнувшее мимо (картины, рояль, зеркала, перламутр, инкрустация столиков) — все, промелькнувшее мимо, — было одним раздражением мозговой оболочки, если не было недомоганием… мозжечка» (Белый А., «Петербург». М., «Худ. лит.», 1979, с. 44). Таким образом, снова мы имеем дело в литературе и кино-искусстве вовсе не с репрезентацией, а со «статическим повторением», образом-перцепции, времени и переживания, которые вводятся в ткань кинопленки для прямого воздействия на зрителя.

Делез ставит акцент на образе-переживания, в котором движение становится абсолютно виртуализованным, обездвиженным в своей потенциальности, наподобие крупного плана лица, который всегда есть нечто большее. «Виртуальность» Делеза (которая противопоставляется актуальности в его теории) сравнивается с теорией памяти Бергсона, для которой важной составляющей является соотнесение прошлого и будущего через мгновение и сию-минутный временные отрезки (точки/вспышки) настоящего. Мыслить время следует как серию моментов «теперь», в каждый из которых постоянно утрачивается прошлое и никак не может на ступить будущее.

С этим взглядом на время соотносится идея о бытии-света, способ, с помощью которого зримое скрывает другое зримое. «Виртуальная видимость» — «видимость за пределами взгляда» — преобладает над другими формами перцептивного опыта, отмечает Делез. Данная сентенция соотносится с тем, что Лаканом определяется как «взгляд» и «глаз», то есть рассматриваются разные проекции видения и разные взгляды и «перспективы» взглядов на вещи.

Кино – ближе всего к мысли, отмечает Делез, ближе даже, чем фотография. Отсюда, по Делезу – возникновение плеяды «смутных образов» в кино, которые встречаются у Пазолини, Антониони, других известных режиссеров-интеллектуалов.

Теория времени Делеза (и, собственно, образ-время), таким образом, имеет прямое отношение к идеям Хайдеггера. Подлинное настоящее, по Хайдеггеру, возникает не в чувственном восприятии и не в акте сознания, а в экзистенциальном «мгновении-ока», фиксирующем бытие в его разомкнутости. Это уже не есть настоящее, совмещающее в себе прошлое и будущее, и не момент «теперь», но «бывшесть», «настающее», «актуальность», являющиеся феноменами, обнажающими временность как нечто внешнее. «Мы именуем поэтому феномены настающего, бывшести, актуальности экстазами временности».

Данные идея показывают, таким образом, вектор движения нового кино, вернее даже не вектор, а области, вспышки проявления новых тенденций и средств выражения, которые определяется Делезом как образ-движения, перцепции, восприятия, время.

2. Фон Триер и его кинематограф

Работы фон Триера нередко анализируют с точки зрения психоанализа и тех травм (психологических сломов, и т.д.), которые характеры для творчества этого режиссера. Тем не менее, представляется, что интерес к данном режиссеру вызван не столько его психологическими особенностями, сколько эстетическими средствами, совершенно отличными от привычных.

Так, в картине «Нимфоманка» наглядно приводится делезовская идея «повторения», столь отличная от традиционной «репрезентации». Фильм полностью построен на рассказе женщины о своем прошлом, герой проводит ассоциации между соблазнением мужчин и рыбалкой. Во многом, кадры движения девушек по поезду – это делезовский вариант превращения образа-движения в образ-времени. Статическое повторение, которое и дает эффект ужаса и напрямую контролирует перцепцию и восприятие зрителя. На метафорическом уровне фильм рассказывает нам не просто об опыте конкретного свойства, но о коммуникации в общем, о ее каждодневном, словно запрограммированном сбое. По Делезу образ перцепции и образ переживания – направлены от героя к зрителю, соответственно, для зрителя не так даже важно, что совершают герои, каковы их психологические мотивы. Важен сам факт ужаса и постоянной работы мысли – как это связано с современным миром.

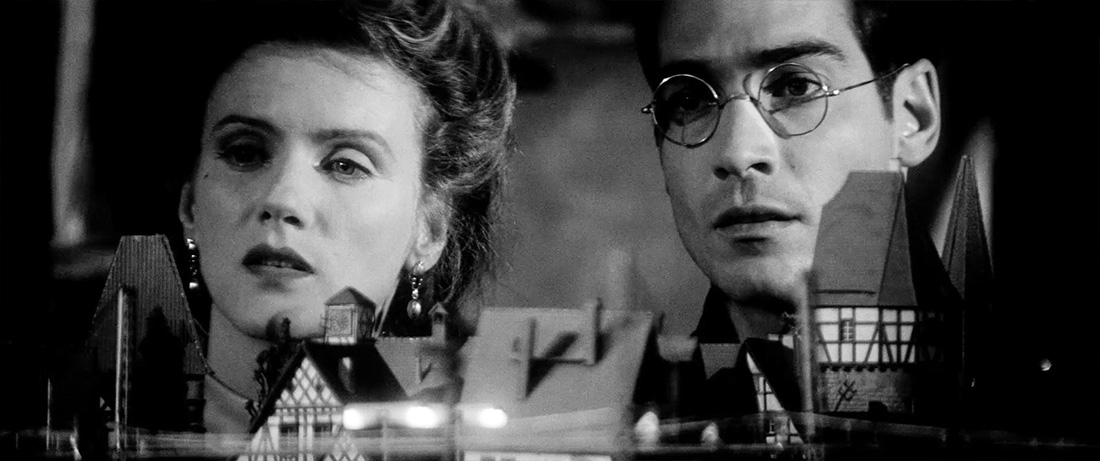

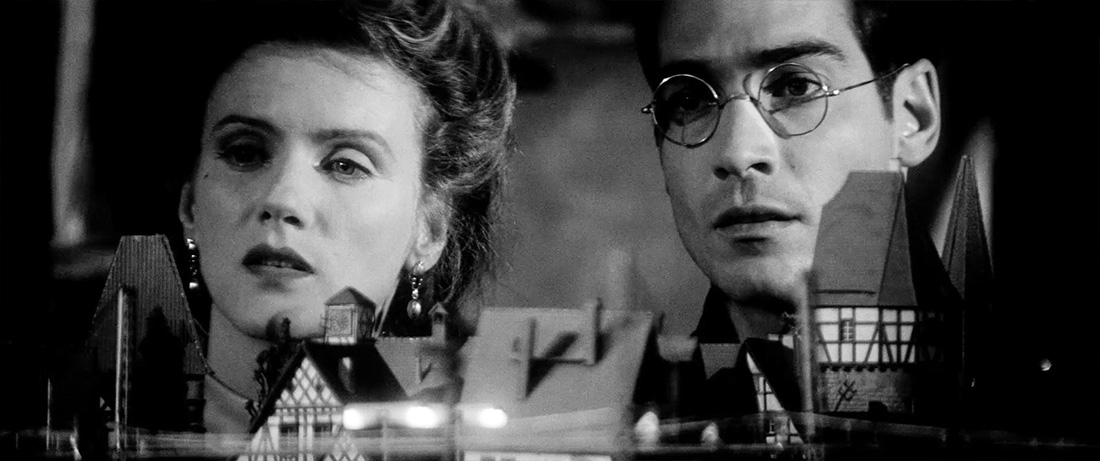

фон Триер «Европа»

Картина «Европа» — результат ранней работы фон Триера, в которой напрямую показан ужас Второй мировой войны. Фильм – декларация анти-Германии и анти-фашизма времени пост-войны, который не оставляет камня на камне на идеологии, как не дает и особых надежд Америке или Европе на какие-либо оправдания. Во многом это взгляд в будущее. Антигерманский по своей сути, фильм, однако, является яркой реминисценцией немецкого экспрессионизма, и именно этим задевает еще больше, указывая на раскол между культурой и идеологией.

Основной мотив фильма, образ – время – это движение поезда и вагона первого класса по Германии в послевоенное время, в 1945 году, в котором американский-пацифист и герой фильма, становится одновременно и пассивным наблюдателем событий, и жертвой, и объектом воздействия гипноза. Темы гипноза и преступления, психоанализа и расследования- ярко выражены и определены как основные. Воздействие, которое фильм производит на зрителя – ужас от возможных способов манипуляции. Фильм сложно определить как идеологический. Название «Европа» не отсылает нас к конкретному событию только, но настраивает на зоны конфликтов и возможных (виртуальных) конфронтаций.

Фильм фон Триера «Рассекая волны» в свою очередь становится примером нестандартности выражения. Христианская идея любви как жертвы претворяется в этом фильме в виде повторяющихся историй отношений, которые главная героиня должна претерпевать для возрождения жизни своего попавшего в катастрофу мужа. Звонящие колокола в конце (во многом заимствованная у Тарковского кадрирование и панорамирование) – самая высокая точка фильма, его кульминация и разрешение. Метафора волн и моря – стихийность жизни, ее хаотичность противопоставлена в фильме фарисейству религиозных деятелей, их неправомерному злоупотреблению положением. Фильм ранит, производя точный эффекта созданного образа – время, которое воссоздано в каждой минуте кино нарратива, то есть описания жизнедеятельности героини. Ударяет наотмашь по зрителю, заставляя его сопереживать каждому мгновению.

фон Триер «Элемент преступления»

Фильм фон Триера «Меланхолия» — эпическая по своим масштабам трагедия в фильме действительно разворачивается на фоне каждодневной, рутинной, весьма обыденной, под огромным стрессом проходящей жизни западноевропейской страны (Дания, Норвегия). В этом смысле образ-время воссозданного в фильме напоминает эстетику фильма «Европа».

Кратко о сюжете фильма «Меланхолия». Фильм повествует о гибели Земли в результате столкновения с планетой Меланхолия. Картина состоит из двух частей, в первой из которых главная героиня, Жюстин, расстается с женихом (мужем) сразу после праздничного ужина. Уходит от мужа Жюстин «без вызова», «вяло», апатично, даже не уходит от него, а скорее «к нему не приходит» после свадьбы, на которую созвали всех родственников и знакомых, и которая отмечается в красочном роскошном особняке, где-то в Дании, может быть, судя по антуражу и ощущению. Вторая часть фильма повествует (как явствует из названия) о судьбе сестры Жюстин Клэр, которая берет на себя заботу о «как будто бы» погибающей от внутреннего состояния апатичности сестре. Каждодневно-сиюминутная жизнь Клэр (в одном доме с Жюстин, любимым мужем и сыном) протекает неспешно и обыденно, пока не становится очевидно, что столкновение Земли с планетой Меланхолия все же неминуема. Жюстин предчувствует катастрофу значительно раньше, еще до того, как о ней публично объявляют и пишут в интернете. Она, собственно, и замечает Планету как раз во время своей свадьбы, когда Меланхолия всем остальным еще невидна. На протяжении церемонии празднования собственной свадьбы Жюстин наблюдает за планетой, а впоследствии (во второй части фильма, уже в доме у Клэр) первая обнаруживает, что, несмотря на тщательные подсчеты самоуверенных ученых, и открытые заявления о том, что катастрофы не будет, гибель Земли все-таки неминуема. Зрительно планета Меланхолия все время увеличивается, то есть приближается. Это становится заметно через специальное проволочное приспособление, которое, подобно лорнету, герои фильма каждое утро наводят на Меланхолию, чтобы удостовериться в ее размерах. Сначала она, действительно, становилась, после какой-то критической точки, меньше, то есть как будто бы удалялась, но потом оказывается, что она все-таки становится все больше, а, значит, не отклонилась «в сторону, по орбите», как предполагали ученые, а неминуемо движется навстречу Земле и столкновение, в ближайшем будущем, все равно случится.

Эстетика фильма вторит сюжету. Она поразительна и потрясает воображение. Музыка Рихарда Вагнера (увертюра из «Тристана и Изольды») с первых кадров создает соответствующее настроение. Видеоряд еще более примечателен. Главная героиня с букетом цветов, в белом свадебном платье, которое словно прорастает из деревьев, из самой Земли, одновременно врастая в нее, становясь с ней единым целым. В чем-то этот образ, как отмечали многие критики, напоминает картину англичанина-прерафаэлита Джона Милле «Офелия».

Полотно, которое в свое время было знаковым, ведь изобразив умирающую Офелию как безумной красоты девушку, отметив все детали ее выступающего из воды лица, Милле пробудил колоссальные споры: ведь он фактически эстетизировал смерть, причислил ее к сфере прекрасного. На картине Милле Офелия изображена после падения в реку, она лежит на спине, наполовину погруженная в воду. Ее рот приоткрыт, а поза — раскрытые руки и взгляд, устремлённый в небо, — вызывают некоторые ассоциации с распятием Христа, являя собой одновременно и образец эротичности. Сделаем оговорку, эротичности одухотворенной, как на картинах Боттичелли, то есть эротичной Античности, видавшей Средние века! Девушка лежит в воде на спине и медленно погружается в воду на фоне яркой, цветущей природы, на её лице нет ни паники, ни отчаяния. Время на картине замерло, а смерть неизбежна. Для прерафаэлитов характерна удивительная точность, доскональность изображения, и выбирают они подчас на редкость канонические, христианские сюжеты, выписывая их в духе совершенно новой, революционной эстетики для того времени (Англия, конец XIX века). В выражении лица Жюстин именно такая, вот, непривычная отрешенность, печать смерти, которая, конечно, в своем «полном приятии ситуации», «спокойствии», «меланхоличности» для современного зрителя кажутся чрезмерно странными. Непривычна слабость, женственность, потусторонность. Все эти качества трактуются как аномальные. Именно этой женственности суждено в фильме Триера и почувствовать предстоящую гибель планеты.

В чем феномен Триера? Конечно, в некотором смысле, критики правы, что он выбирает исключительно странные, утрированные сюжеты, и герои его такие же странные, отрешенные, инопланетные. Сексуальный подтекст у фон Триера глобальный и тоже – сверх аномальный. Этим он прекрасен. Этим же он так непримиримо ужасен.

Фильм вскрывает корни глубинных проблем, связанных с любовью, смертью, полным равнодушием и апатией, то есть пограничными с небытием состояниями. Эти «состояния» здоровый человек, по большей части, в реальной жизни не чувствует. Иногда, может быть, эти настроения и состояния заметны, но только как наметки, контуры, очертания. Вот что такое «столкновение планет» в фильме? Гибель Земли? Антиутопия? Встреча, Любовь, Смерть? Неприятие жизни? Приятие жизни несмотря ни на что? Все вместе, наверное. Больше всего – контрапункт, ожидание глобальной смены состояния.

А еще в фильме отчетливо выражен мотив «выживающего» женского начала, и в этом психологи и критики, анализирующие фильм, больше всего правы. Женское восприятие – многопланово, женское – многофункционально. Гениальный художник видит многоплановость, неоднозначность, мириад сложностей, которые несет любой человеческий образ и любая проблема. Феномен «женщина» не исключение, а правило. Поэтому у Триера женщины это всегда Вселенная, Планета, это «очень много» и сложно. Женщины выживают в этом фильме и живут дольше, чем их мужчины. Женщины более чуткие, и, конечно, же более иррациональны.

В «Тристане и Изольде», как известно, любовный напиток был выпит случайно. Этих случайностей жизненных не перечесть, но фон Триер их абсолютно точно видит, замечает, упоминает о них. «Меланхолия» не повествует о катастрофе, как «Титаник». «Меланхолия» создает ощущение пограничного состоянии человека и повествует о силе внешней детерминированности. Законы мироздания значительно более сложные, чем нам представляется. У фон Триера всегда присутствуют «другие силы», «глобальные, определяющие силы», которые человека ведут через испытания. В своей кинокартине режиссер показывает человека, ведомого этими высшими силами и человека глубоко страдающего.

Де Сика «Похитители велосипедов»

«Дом, который построил Джек» как многие фильмы фон Триера – невозможно смотреть, по многим причинам. Тема «травмы» и психологического портрета релевантна для этого фильма, но намного больше, с эстетической точки зрения, применима, на наш взгляд, идея когнитивной метафоры «архитектура» — «убийство» — «режиссерская работа». Собственно, идея художника как убийцы – тема очень старая, и была проанализирована в многочисленных работах о творчестве Владимира Набокова, Дж. Фаулза, и так далее. Но в фильме фон Триера данная метафора еще и растянута во времени, максимально растянута, словно каждый эпизод показана во много раз медленнее. Этим замедлением режиссер усиливает эффекта воздействия, того ужаса, который возникает у зрителя.

«Догма-95» — кино и манифест. Декларация определяет новые качества сьемки, которые не подразумевают «искусственно-установленных» декораций, поддерживает «крупную сьемку», то есть маркирует технические детали сьемки. Последнее кино фон Триера сезоны «Королевство. Исход» во многом повторяет намеченные темы «болезни», «контроля», «сна», «гипноза», «поту-сторонних сил». Пост-Фуко в этом смысле отчетливо выражен и связан с тематикой Библии и ветхозаветных мотивов.

Если тематика фон-Триера определяется достаточно быстро («Меланхолия» — планета, женское начало – конец цвета – де-центрирование – любовь-смерть», утопия- антиутопия, или «Доквилль» — наказание – прощение, христианство –язычество, жизнь – театр), то с точки зрения образа-времени, или образа-перцепции, фон Триер сильно превосходит наши ожидания. Смена черно-белых и цветных кадров, введение элементов кино-пленки в ткань фильма (как это было с самолетом «Штука» в «Доме, который построил Джек»), настойчивое, граничащее с трансом, повторение сюжетов, кадров, мотивов, растянутое во времени повествование, зависание, чередование ближнего и крупного плана, наращивание движения, осцилляция, то есть раскачивание смыслов, мотивов, и кадровых особенностей – лишь немногие инновации, которые использует фон Триер для достижения максимального эффекта и воздействия.

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ