Новое

- О сохранении человеческого в эпоху искусственного — метка подлинности

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- Лариса Есина. «Марта и Марат». Рассказ

- Елена Сомова. «Вычитание влаги». Сатирико-философское эссе

- Лексика отопления

- Сценарист фильма «Мастер и Маргарита» Роман Кантор – о пространстве вдохновения

- «Пироскаф» Е. Баратынского

Поучительные дела давно минувших дней

22.05.2025

Тогда артисты старались подольститься к победившей советской власти, а теперь иные… Они, наверно, подумали, что теперь-то Россия против всего Запада не выдюжит.

Кто меня читал не раз, знает, что я – человек непереносимо последовательный: всё, что для меня ново, я встраиваю в созданную ранее схему искусствоздания. И так фантастической сложности карточный домик этой моей постройки держится – чудо! – уже не одно десятилетие. В этом искусствоздании первостатейным искусством считается неприкладное, выражающее ЧТО-ТО, словами невыразимое, и потому именно такое, что рождено подсознательным идеалом автора. Второстатейное – прикладное искусство, без недопонятностей, приложено к задаче усиления знаемых переживаний, и потому оно именно такое, что рождено замыслом сознания. На первое распространяется теория художественности Выготского. Формула его: сочувствие + противочувствие → возвышение чувств (катарсис). Первые два члена – осознаваемые (их странность в том, что обычно противоречиями не изъясняются), третий – подсознательный. Общее в искусстве обеих ста`тей – их экстраординарность. Чтоб её достичь нужен талант. То есть включение в работу подсознания, но не того, который упомянутый идеал, а другого, обеспечивающего органическое единство, т.е. наличие целого в любой части. Само сознание с такой задачей справляется плохо. И, когда таланта нет, вещь сваливается в околоискусство.

В такой схеме театральным артистам место только в прикладном искусстве. Им надо как можно полнее, жизненнее (т.е. требуется талант с этим вторым подсознанием) выразить то, что сочинило сознание автора.

От редкости первостатейных произведений я, если произведение оказывается второстатейным, злюсь и пишу всякие «фэ». И артисты, их игра, по той же причине вообще не попадают в поле моего зрения. А тут… Сам Выготский копается в игре соловцовской, так она называлась, труппы. Сам Выготский! Правда, тогда ещё не была написана сама «Психология искусства», но она уже в его уме созрела. Шёл 1922 год. – Гомель. Театр есть, а артистов нет. Постановщики набирают труппу в городе побольше и приезжают в Гомель. Так сделал Соснин, набрав труппу в Киеве. И вот поставили трагедию «Мысль» (1913) Леонида Андреева. А этот последний – общепризнано – экспрессионист, героем же выбрал недоницшеанца, человеконенавистника (и вообще всего Этого мира ненавистника), доктора Керженцева. (Я такой дикий термин – недоницшеанство – придумал для того, чтоб бытовое ницшеанство не путать с философским. Бытовому важно быть сверх обычных людей, те ему нужны, чтоб над ними возвышаться в своей исключительности. А философский ТАК все ЭТО ненавидит, что идеал его улетает вообще в метафизическое иномирие.) – И что делать мне? Как определить, по рецензии Выготского, что поставил Соснин: экспрессионистское произведение или в какой-то степени ницшеанское?

Я сперва прочёл Андреевский рассказ «Мысль» (1902). Вся вещь написана приёмом персонализма – это прямая речь доктора Керженцева, сверхчеловека, по его мнению. Он придумал убить мужа отказавшей ему в любви женщины. Просто так. Не потому, что он её любил. И придумал, как не попасть на каторгу – притвориться сумасшедшим (тем паче, что в роду у него были такие больные), а через некоторое время он это притворство, мол, снимет – выздоровел-де. Бывает, мол.

Возможно (этого в рассказе нет) подробный самоотчёт докторам, КАК он притворился сумасшедшим, был призван докторов убедить, что он выздоровел. Рассказ оборван. На выводе Керженцева, что он – дегенерация (небольшое отклонение от нормы), а не сумасшедший. То есть кончается рассказ на невозможности определить кому-нибудь, кто он. Это – поражение всё-таки. Оно не свойственно любому ницшеанцу. То есть Андреев в этом рассказе – экспрессионист, каким все его и считают. Его идеал христианоподобный, хоть писатель и враг христианства: благое для всех сверхбудущее. Взял крайне объективно негативный факт для выражения такого далёкого улёта идеала. Факт сам по себе настолько негативный, что можно даже не заниматься натурокорёжением для выражения улёта.

Философские ницшеанцы делают скорее наоборот: обыденный факт доводят в своём самовыражении да непереносимого ужаса. Как Чехов свою Анюту в рассказе «Анюта» (1886).

То есть натурализм процесса схождения с ума у Андреева в рассказе это не психологическая ультратонкость автора-философского-ницшеанца, убежавшего, как Станиславский, в красоту тонкости как в образ метафизического иномирия, радикально отличающегося от плохого Этого мира (где всё грубее).

А как там у Андреева в трагедии? 11 лет всё же прошло. Была социальная революция в 1905 году и потерпела поражение. И на носу Мировая война. Стало ещё хуже на душе?

«Андреев был самым крупным из писателей, которые в период общественного подъема показали себя как попутчики революции, а после ее поражения перешли в лагерь реакции. Мелкобуржуазное анархическое бунтарство, перешедшее в неверие в победу социальной революции, привело Андреева к пессимистическому восприятию жизни, отрицанию общественной борьбы, проповеди бессилия человеческого разума: жизнь бессмысленна…»

(Источник)

Читать трагедию несравненно скучнее, чем рассказ. Понятно: всё ж известно наперёд. Есть, правда, изменения. Если в рассказе писатель Савёлов персонаж – какая-то тряпка по мнению Керженцева – ни рыба, ни мясо, то в трагедии у него признак философского ницшеанства – жизнь ему иногда из-за повторяемости кажется бессмысленной, и ему становится беспричинно скучно. Есть и мистические моменты. Керженцев думает, что Кто-то играючи меняет первенствующее существо на планете. Когда-то им были обезьяны, в первую очередь – гориллы. У них была Мысль. А у человеческих предков её не было. Потом этот Кто-то ситуацию поменял. У горилл (и обезьян) Мысль забрал и оставил только смутную память предков, из-за чего теперь у горилл есть беспричинная грусть. Понимай, они не могут додуматься, как люди, что жизнь – бессмысленная. И о том следует грустить развитому человеку, сверхчеловеку.

В трагедии главный нерв – страх окружающих от слов Керженцева, как от предвестников неведомого страшного дела. Боится предчувствующая беду мужу от Керженцева Татьяна Николаевна. Какая-то тайна вокруг Крафта, научного товарища Керженцева (он бледнеет что-то день ото дня).

Для зрителя замысла у Керженцева убить Савёлова нет, но всё как-то предчувствием этого наполнено? – Как? – Ну вот, хотя бы:

«Татьяна Николаевна. Сегодня вы бросили один очень странный взгляд на Алексея, на мужа. Мне не нравится, Антон Игнатьич, что за шесть лет… вы не могли простить ни мне, ни Алексею. Вы всегда были так сдержанны, что это мне и в голову не приходило, но сегодня…».

Применена та тонкость, что науке не известно, как это происходит, но всем известно, что мысли по глазам читаются.

То есть, надо понимать, что намерение убить Савёлова, в Керженцеве уже есть, как и намерение избежать каторги притворством сумасшествия. Из-за чего это мелькает в душе зрителя? – Ну вот:

«Крафт…. Вы всегда один, Антон Игнатьевич?

Керженцев (резко). Мне никого не надо.

Крафт. Мне сегодня почему-то кажется, что вы очень несчастный человек, Антон Игнатьевич!»

Или:

«…Мне никого не надо.

Молчание. Крафт неохотно пьет вино.

Пейте, пейте. А вы знаете, Крафт, вы скоро услышите обо мне… да, через месяц, полтора.

Крафт. Вы выпускаете книгу?

Керженцев. Книгу? Нет, что за вздор! Я никакой книги выпускать не хочу, я работаю для себя. Мне люди не нужны — я, кажется, уже третий раз говорю вам это, Крафт? Довольно о людях. Нет, это будет… некоторый опыт. Да, интересный опыт!»

Или:

«…Антон Игнатьевич, этот ваш опыт опасен? Я слышу это по вашему смеху: у вас нехороший смех.

Керженцев. Крафт!..

Крафт. Я слушаю.

Керженцев. Крафт! Скажите мне, вы серьезный молодой человек: вы осмелились бы на месяц, на два притвориться сумасшедшим?»

Или:

«Савелов…. Что это про тебя Карасев говорил: ты не совсем здоров?

Керженцев. Пустяки. Некоторое ослабление памяти, вероятно, случайность, переутомление. Так и психиатр сказал. А что — уже говорят?

Савелов. Говорят, брат, говорят! Что улыбаешься, доволен? Я тебе говорю, Таня, что это какая-то штука… не верю я тебе, Антоша!».

Можно себе представить, что зритель, не читавший рассказ, начинает иррационально чего-то иррационального бояться.

А иррациональное – не область экспрессионизма. Разве что экспрессионист Андреев делает ложный ход в трагедии. Но это – чисто теоретически. Судя по рассказу ложных ходов не предвидится. Всё идёт по плавной нарастающей ужаса.

Если источник ужаса станет определяться как сумасшествие, то это рациональная негативная крайность, и Андреева можно будет вернуть из ницшеанцев в экспрессионисты. А пока…

Тут можно задаться вопросом, кого Соснин велел играть артистам: автора-экспрессиониста или автора-ницшеанца.

Татьяна Николаевна, играющая произведение экспрессиониста должна угадать по взгляду Керженцева не сумасшедшего, а уродливо мстительного человека. – Ей такие по значению слова и даны в тексте: «Мне не нравится, Антон Игнатьич, что за шесть лет… вы не могли простить ни мне, ни Алексею. Вы всегда были так сдержанны, что это мне и в голову не приходило, но сегодня…».

А как надо было б произносить их, играя произведение философского ницшеанца?

Керженцев-ницшеанец взялся тягаться с Кем-то, существом из метафизического иномирия, Кто властен останавливать мыслительную жизнь как таковую. Это само по себе есть грандиозная мысль. В голову такое прийти Татьяне Николаевне не может. Может – только сумасшествие от очень сильных эмоций. – Как такое играть? – Может, представляя себе эти очень сильные эмоции в Керженцеве и жалея его? Произнося слова очень замедленно? То есть корёжа натуроподобие… Сверхутончённым психологизмом… То есть, всё же постигая метафизическое иномирие. То есть, выражаясь не образно, а катарсически. Сочувствие нормальному произношению + противочувствие от искорёженного произношения → метафизическое иномирие.

(Вы видите, я, вживаясь в Выготского 1922 года, вижу в нём то, что он написал через 3 года.)

Или как должен играющей произведение ницшеанца произносить такие слова:

«…Сегодня я слишком долго копался в мозгу моего Джайпура — он умер от тоски, — и у меня странное, очень странное и… шутливое настроение!».

Интонация должна быть не как у балагура притворяющегося сумасшедшим, чтоб убить и не попасть на каторгу, а как у общающегося с каким-то иномирием, где совсем не такие законы, как в Этом мире, известном и дрянном. Там Свобода: а как моя абсолютно свободная мысль повернёт в следующую секунду?

Или – такие слова:

«Татьяна Николаевна. Как? Плохо до того, что… стыдно! Он хочет убить, он притворяется, и он же рассказывает — и кому? Жене! Плохо, неестественно, Антон Игнатьич!

Керженцев. А игра? Прекрасный критик мой, а игра?».

Ведь играющему сочинение ницшеанца нужно, произнести слово «игра» так, чтоб оно понималось как «развлечение». Ведь игра – это «как бы» , а развлечение – без «как бы». – Какое должно быть произнесение? – Например, «игого – смех – гра».

Жуткое иррациональное должно быть всегда где-то рядом. И страшно простым людям должно становиться от чего попало.

«…ваших детей я считаю почти за своих. Ваш Игорь мой крестник…

Татьяна Николаевна. Вы милый, Антон Игнатьич, вы милый! — Кто это?

Постучавшись, входит горничная Саша.

Что вам, Саша, как вы меня испугали, боже мой! Дети?».

Как Саше надо стучать, чтоб Татьяна Николаевна опять испугалась? – Я не знаю, но как-то необычно. С эхом, например.

То же и во втором действии, при наличии симптомов бешенства (которые не явлены, а обсуждаются).

«Федорович… Пену-то на губах не сочинишь».

Так и хочется сказать: сочинишь.

«…это не редкость, на углах губ, запекается слюна даже у преподавателей кто час подряд читал лекцию, при скандале или многословном споре, это <…> просто пословица, гипертрофирована…»

(Источник)

Федоровичу надо как-то не веско это произносить.

А вот и так сюжетно выпяченное неверие Савелова в сумасшествие Керженцева надо было подкрепить каким-то особым произношением таких слов:

«Савелов… Знаю я тебя с гимназии, и всегда в твоих шутках было что-то неприятное. Когда шутят, брат, то улыбаются, а ты как раз стараешься в это время такую рожу скорчить, чтобы поджилки затряслись. Экспериментатор!».

И таких:

«Савелов… Жизнь течет мимо тебя, а ты сидишь, как в крепости, ты горд в своем таинственном одиночестве, как барон!».

Андреев 1913 года написал трагедию Мысли: Мысль не может определить, было сошествие с ума или не было. Идеал – чтоб не было. А трагедия – что не ясно. «Ясно, что сумасшедший» + «не ясно, что сумасшедший» → «не сумасшедший», достигший иномирия.

Так думающий Выготский мне кажется адекватно понимающим произведение Андреева как произведение философского ницшеанства. Мало того, я подозреваю, что и Соснин адекватно понял Андреева 1913-го года. Но Соснин, думаю я, опасается при победившей советской власти (начало 1922-го года; 5–14 февраля — Волочаевская операция, одно из крупнейших сражений заключительной части Гражданской войны в России, поражение Белоповстанческой армии) играть такую реакционную (как сочтёт советская власть) трагедию.

Что Соснин делает? Он велит артистам играть Андреева-экспрессиониста. То есть без никаких корёжений голоса. Натуралистски.

Выготский смотрит так изуродованный спектакль и зол (нарушается авторский художественный смысл):

«Первое, что различаешь в этих театральных впечатлениях, — это именно неслучайность, сделанность <…> во всех его частях – ролях, мизансценах, диалогах»

(Источник)

То есть прямо противоположно тому, как играют у ницшеанца Станиславского: вживаясь в роль до, кажется, растворения в ней. (Это некое корёжение действительности. В жизни ТАК выразительно не общаются. Это – сверхтонкость {одно противочувствие} относительно обычности {другое противочувствие}. Их столкновение даёт катарсис, который, будучи осознан искусствоведом, можно расшифровать так: метафизическое иномирие).

Вот ради какой (научной, хочется сказать) истины злится Выготский. – Смотрите далее:

«Единый режиссерский замысел – какой бы он ни был – проникает весь спектакль от начала да конца: все замышлено, рассчитано, взвешено, учтено и исполнено сознательно – в меру артистических сил, в осуществление целого сценического замысла пьесы»

(Там же)

Напомню замысел 1902 года: у экспрессиониста это благое для всех сверхбудущее. (Похоже на христианство и на коммунизм. И может быть одобрено советской властью.)

Но против подсознательного идеала 1913 года (убежать из Этого ужасного мира в метафизическое иномирие).

И Выготский злится дальше, ему нужно противоположное, странное:

«В случайных и незакономерных движениях фигур не по рассчитанной сетке доски – ее нет»

(Там же)

Например, произнося слова очень замедленно.

И он продолжает злиться, если такого – нет:

«Трагедию мысли осуществить на сцене чрезвычайно трудно, гораздо труднее, чем трагедию страсти, воли. Драматический конфликт Мысли не исчерпывается же в конце концов контрастом больного лба и беспокойной мимики сумасшедшего. А между тем, Керженцев на сцене обычно просто сумасшедший с большим лбом – больше нечем обозначить трагедию Мысли. Нет ее и в исполнении Соснина.

Это был человек (со второго акта), с начинающимся безумием, убивающий мужа любимой им женщины, и это все было превосходно, а грандиозные психологические пружины этого убийства так и не были нажаты. Примечательно, что самая сцена убийства поэтому сценически слаба, невыразительна, занавес спешит сдвинуться и хорошо делает: артист симулирует удар»

(Там же)

Играют натурализм такой крайности, как схождение с ума. Крайность ТАКОВА, что корежить натуроподобие не нужно. Что плохо – из-за «неприятного привкуса психологического натурализма и клиники». Потому плохо, что это – предательство Андреева 1913 года.

«Л. Болотина (Савелова), Вершинин (доктор) и Долгов (Федорович) играют свои роли хорошо – но не в Мысли, не в трагедии. Какая-то чрезмерная бытовая плотность осела на эти роли, упростила их до персонажей бытовой комедии незначительного конфликта. В сфере трагедии даже не трагические фигуры приподняты: во время бури и песок – как птицы»

(Там же)

И такую рецензию Выготскому никто б не напечатал в 1922 году в Гомеле. Если б он на разбавил её похвалами относительно того, что я выше назвал околоискусством.

Признаюсь честно: до меня до самого саркастический смысл его статьи сперва просто не дошёл.

.

Можно порадоваться за нынешнюю власть в России по сравнению с советской властью в 1922 году. Та была в положении следствия ошибки Маркса, отвлёкшегося на наличные революции и не исследовавшего перспективы революционности рабочего класса. В результате большевики взяли власть в расчёте на Мировую революцию, которая не состоялась. И большевики, верно высчитав свою победу, опёршись на душевные качества угнетённого народа, на духовные качества опереться уже не могли. Пришлось обманывать. Отправлять на Запад «философские пароходы» (в конце того же 1922 года). Что и определило итоговую победу капитализма через 70 лет.

Может, и можно было б спастись всё же, если б как-то ухитриться давать духовности ежедневно хоть помалу коммунизма – самосовершенствования. А именно – жизни искусством.

Теперь состояния ошибки у российской власти нет. Тем не менее художественность по Выготскому как бойкотировала наука об искусстве, так и бойкотирует. Публикация в 2011 году цитируемой выше статьи Выготского положения не меняет. Может, даже вредит, раз не вскрыта непоследовательность автора.

Делаю, вот, посильную попытку оправдать его.

Соломон Воложин

От редакции

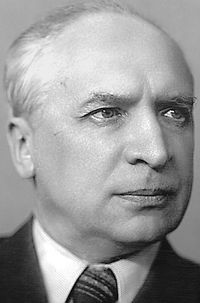

Николай Соснин: театральный деятель начала XX века

В упомянутом тексте о поучительных событиях давно минувших дней содержится информация о Соснине, театральном деятеле, работавшем в Гомеле в начале 1920-х годов. Чтобы читателю был понятен контекст статьи С.И. Воложина мы составили подробный портрет этой личности и предприняли попытку оценить его вклад в театральное искусство.

Биографические сведения и театральная карьера

Речь идет о Николае Николаевиче Соснине (настоящая фамилия — Соловьёв), родившемся 23 апреля (5 мая) 1884 года в Москве и скончавшемся 26 ноября 1962 года. Он был известным русским и советским актёром театра и кино, впоследствии получившим звание народного артиста РСФСР (1957).

Речь идет о Николае Николаевиче Соснине (настоящая фамилия — Соловьёв), родившемся 23 апреля (5 мая) 1884 года в Москве и скончавшемся 26 ноября 1962 года. Он был известным русским и советским актёром театра и кино, впоследствии получившим звание народного артиста РСФСР (1957).

Николай Соснин получил начальное художественное образование, проучившись два года на архитектурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Его артистическая деятельность началась в 1906 году в Николаеве. В дальнейшем он занимал должность первого актёра во многих провинциальных театрах.

Профессиональный путь Соснина включал работу в различных театральных коллективах:

В 1914–1916 годах — в Драматическом театре Суходольских под руководством И.Е. Дувана и А.А. Санина в Москве

В 1917–1924 годах — в Киевском русском театре Соловцова (с 1919 года — Второй государственный драматический театр УССР им. Ленина)

В 1924–1930 годах — в театрах Астрахани, Воронежа, Симферополя

В 1930–1931 годах — в Киевском русском драматическом театре

С 1931 года — в Театре Корша в Москве

С 1933 по 1959 год — во МХАТе, где сыграл 21 роль

Постановка «Мысли» в Гомеле и оценка Выготским

Ключевой эпизод, упомянутый в статье, связан с 1922 годом, когда Соснин, собрав труппу в Киеве, приехал в Гомель и поставил трагедию «Мысль» (1913) Леонида Андреева. Эта постановка привлекла внимание известного психолога Льва Выготского, который написал рецензию на спектакль.

Трагедия «Мысль» — произведение, основанное на более раннем рассказе Андреева (1902), повествующем о докторе Керженцеве, который задумал убить своего друга, писателя Савёлова, и притвориться сумасшедшим, чтобы избежать наказания.

Как следует из текста статьи, Выготский был недоволен постановкой, считая, что она не передаёт глубинного философского содержания произведения Андреева. Соснин, по мнению автора статьи, «велит артистам играть Андреева-экспрессиониста. То есть без каких-либо искажений голоса». Натуралистически. Выготский критиковал постановку за «неслучайность, сделанность», указывая на то, что подлинная «трагедия мысли» в исполнении не была раскрыта.

Театральный контекст работы Соснина

Важно отметить, что Соснин работал в переломное для страны время. В статье указано, что постановка состоялась «при победившей советской власти (начало 1922 года; 5–14 февраля — Волочаевская операция, одно из крупнейших сражений заключительной части Гражданской войны в России, поражение Белоповстанческой армии)». Автор статьи предполагает, что Соснин опасался ставить «реакционную» (с точки зрения советской власти) трагедию в её истинном философском звучании.

Киевский русский театр Соловцова, в котором работал Соснин, был престижным театром, основанным в 1891 году известным российским актёром и драматургом Николаем Соловцовым. В театре служили многие известные провинциальные актёры того времени.

Дальнейшая карьера и признание

После переезда в Москву в 1931 году и работы в Театре Корша Соснин в 1933 году был приглашён во МХАТ по рекомендации М. П. Лилиной. Константин Станиславский полагал, что Соснин сможет в какой-то мере заменить часто болеющего В. И. Качалова и погибшего В. А. Синицына.

В кинематографе Соснин снялся в нескольких фильмах, самой заметной его ролью стал образ Захара Захаровича Сибирцева в картине «Человек с ружьём» (1938).

За свою творческую деятельность Николай Соснин был удостоен званий заслуженного деятеля искусств РСФСР (1947) и народного артиста РСФСР (1957).

Хотя Соснин вошел в историю театра прежде всего как актер, эпизод с постановкой «Мысли» в Гомеле в 1922 году демонстрирует его режиссерские амбиции и способность руководить театральной труппой в сложный исторический период.

Главред ЖК

Д.Г.Плынов

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ