Вы здесь: Главная /

НОВОСТИ /

Космические драмы на стихи Валерия Дударева композитора Жанны Габовой

Космические драмы на стихи Валерия Дударева композитора Жанны Габовой

23.09.2025

/

Редакция

Когда дует ветер в зимнем безлюдном поле, душа коченеет от ужаса. Когда завывает в трубах маленьких хат, где тебя не ждут, где нет места лишнему рту, ты чувствуешь предел. Смерть. Она рядом, идет за тобой, расплетает длинную русую женину косу. Что тебе остается? Петь. Певца требует степь, выжженная солнцем, чеховская, и заснеженная, растянутая, как гармонь, дударевская.

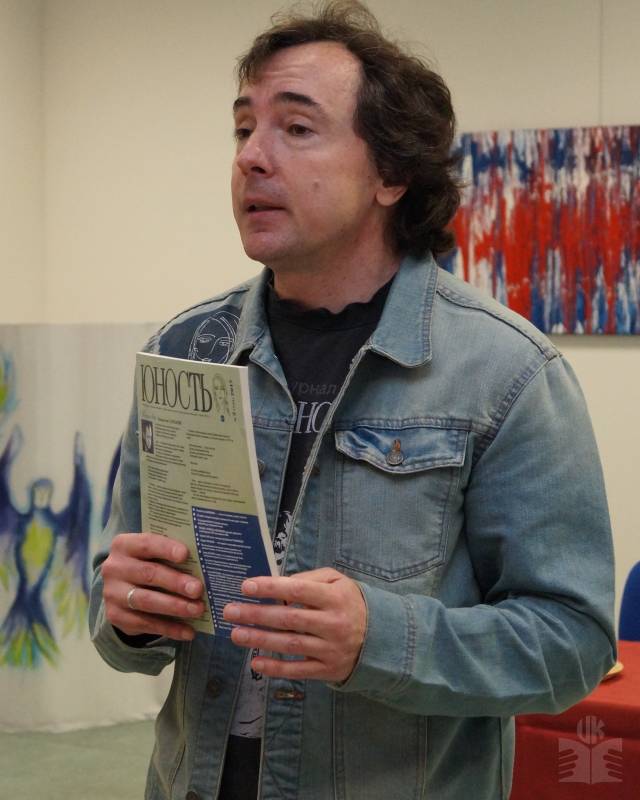

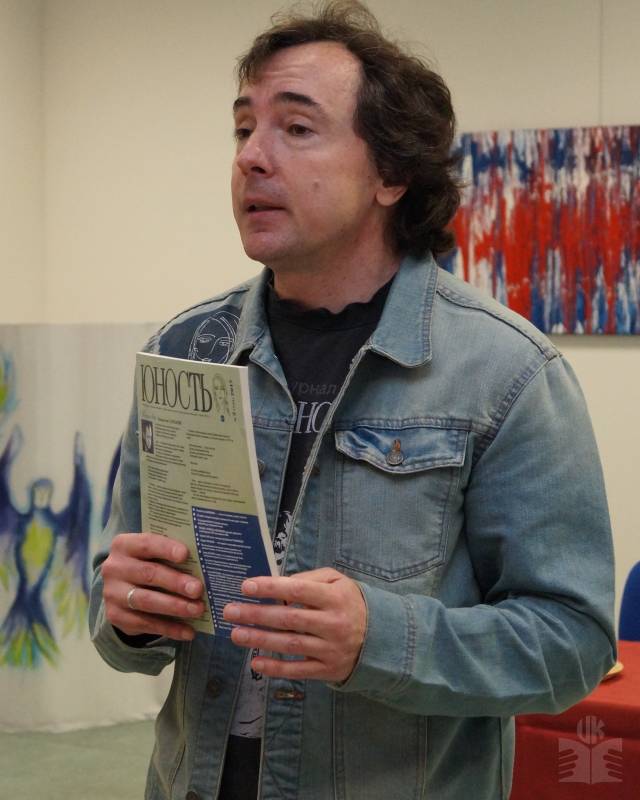

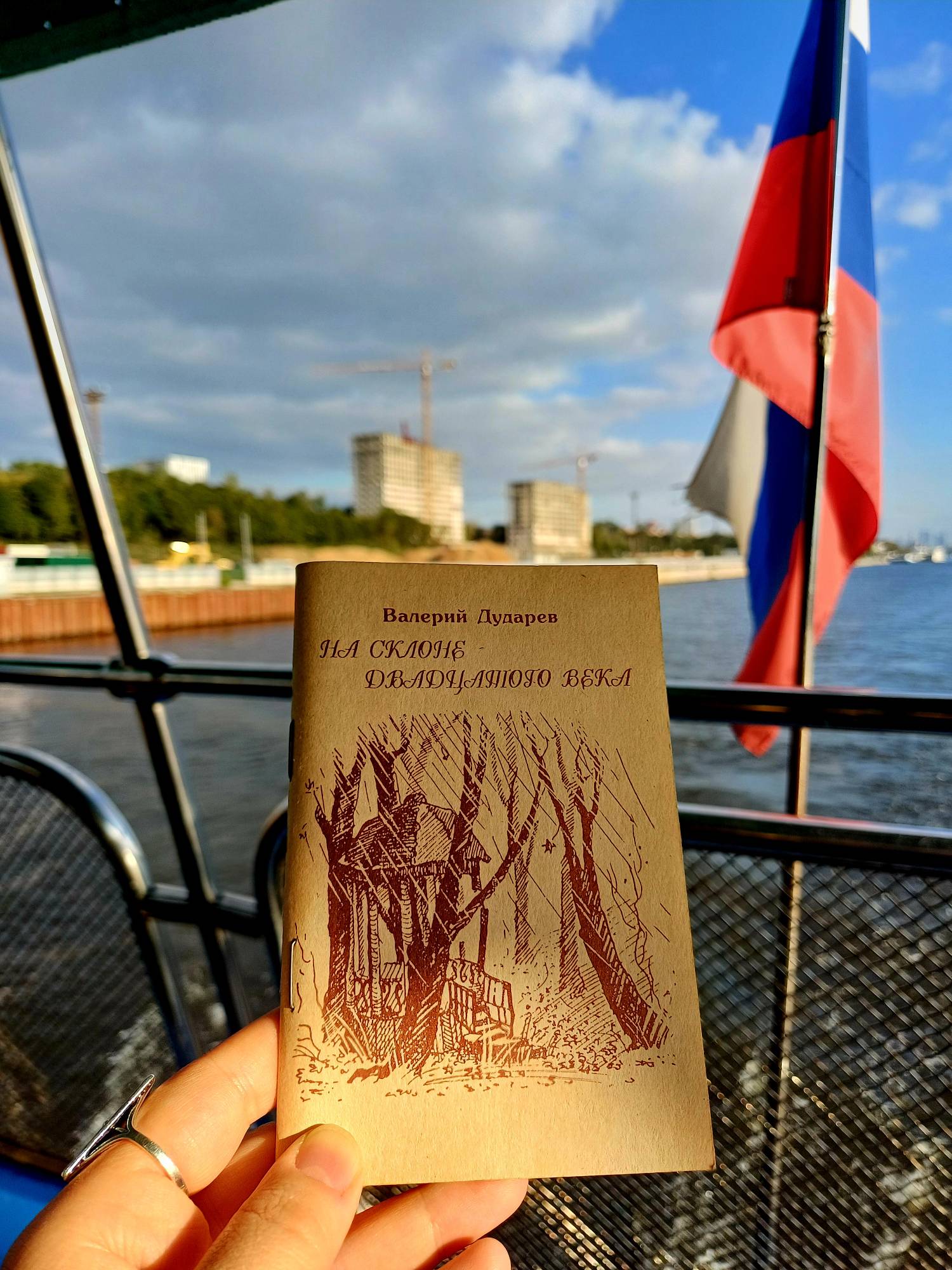

Поэт Валерий Дударев (1965–2019) подарил русской литературе много зимних стихотворений, в которых снег зреет и наливается, как яблоко свежее, в которых снег безусловен и абсолютен: «Грусть оттого, что время так бежит, / Что ни один пейзаж не сохранился. / Как изменился мир! Как изменился быт! / Как изменились мы!.. Как снег не изменился!» Снег — знак чистоты, инобытия и принятия своей судьбы. Но расслышать, как падает снег, как пахнет горько он чужими слезами, может не каждый. Музыкант, композитор — может.

Известный музыковед начала XX века Л. Л. Сабанеев в работе «Музыка речи» указывает на тонкую связь между музыкой и словом: «Музыка имеет ауру в области слова, в области светов, запахов, форм и образов, живопись — в области звуков и ароматов и т. д., вообще каждое искусство — в сферах ощущений, не затронутых именно этим искусством. <…> В этом смысле всякое произведение синтетично, является соединением всех искусств. И чем оно гениальнее, тем пространнее его аура, его астральное тело. <…> Я думаю, что большая часть произведений лежит в его ауре, а не в нем самом, и в этом убеждает и описание творческого процесса у большинства гениев». Здесь по существу мы говорим о невидимом в искусстве, о том, что является нам апофатически, и только большому художнику доступно показать этот космический перекресток видимого и невидимого. Композитору Жанне Габовой, работающей в большом пространстве русской художественной культуры, удалось в музыке воссоздать космос зимних стихотворений Валерия Дударева, показать мистерию-драму (так можно обозначить жанр ее композиций), в которой трагедия человеческой жизни-смерти воплотилась.

Космический цикл Ж. Габовой имеет символическое название, в котором скрыто выражена основная мысль, или, лучше сказать, восчувствование композитором поэтического слова Другого, — «Трилогия “П” — драматические сцены для голоса, тубы и фортепиано». В этой заглавной букве зашифрованы не только первые строчки ранних стихотворений поэта («Предзимье», «Проводы», «Пьяная метелица…»), но и наши национальные коды, базовые концепты русской ментальности, такие как печаль, прощание, наконец, плач, как жанр и как священнодейство. Известный антиковед О. М. Фрейденберг пишет о том, что именно с плача может начинаться драма и лирическая песня. У В. Дударева — также. С плача, иногда с «дверной заплачки», с входа в иномирие начинаются стихи («Бывает, метель закрутит!»).

В тубе Ивана Габова схоронилась до срока сама метель и дождалась своего часа: заиграла, засвистела в инструменте талантливого музыканта, захватила Ксению Молоткову (сопрано), а потом и нас всех в концертном зале Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации в Москве (премьера состоялась этим летом, 16 июля 2025 года, что важно в метафизическом плане, поскольку у поэта 16 июня день рождения, а 16 ноября он ушел от нас в эоны истории).

Снег созрел под утро.

Ветер налетел.

Черная дорога бьется о метель.

—

Ах, зачем же биться

Да себя крошить? —

Ведь на целом свете не сыскать души!

—

И никто не вспомнит, если б и хотел,

Как моя дорога

Билась о метель!

Интродукция у Жанны Габовой дает нам переживание метели и переживание цвета, белого цвета, который превращается в свет, исходящий от зимнего поля. Но, вдруг, перед слушателем/зрителем возникает черная дорога, и мы понимаем, что эта черная дорога — сама судьба, твоя дорога, которая превращается в путь. Не по этой ли причине, нащупав символические онтологические просветы в стихотворении В. Дударева, композитор решается на ретардацию и повторяет трижды «Ах, зачем же биться?» (повторено слово «зачем»). Этот вопрос перерастает в вопрос-вопрошание, не требующий сиюминутного ответа или вовсе ответа. Умер или жив лирический герой? Ответ мы найдем в следующем стихотворении из зимнего цикла:

Замело, завьюжило.

Не видать огня.

Беготня ненужная

В доме у меня.

—

У жены точеная

Скомкана коса.

По России черная

Нынче полоса.

Композитор снова разрешает онтологический вопрос о жизни и смерти в музыкальной ткани через прием повтора — «не видать огня», то есть тотальное Ничто, бездна уже готовы поглотить лирического героя, но он еще слышит беготню в родном доме и видит сквозь мрак и вьюгу расплетенную косу жены. И репризно звучит танатологический мотив — «у жены точеная / Скомкана коса», что позволяет нам максимально духовно приблизиться к герою, успеть схватить его за руку, утереть слезу с его лица. Расплетенная коса здесь выступает не только и не столько интимно-эротическим символом, сколько знаком Смерти: в русской традиционной культуре жёны, находясь у смертного одра любимого, расплетали и даже трепали свои косы. В фольклоре волосы связаны с двойником человека и иномиром. Этот глубинный корневой фольклорный мотив у Валерия Дударева расслышала композитор Жанна Габова. И вот мы, кажется, понимаем, что ожидает лирического героя, который вышел в метель. Но композитор вслед за поэтом поднимает нас на космическую высоту жизни, покалывая наше лицо снежинками «пьяной метелицы», предлагая чарку вина: глагол «опохмелишься» лирико-драматическое сопрано Ксении Молотковой превратило в слово «хмель», эхом опрокинутое в зал. И этим хмелем, как живой огневой водой, герой не просто опохмеляется, а оживляется, воскрешается:

Пьяная метелица

Застилает путь.

Хочется, да колется

Прошлое вернуть.

—

Пьяная метелица,

Где же мой удел?

Утром опохмелишься —

Значит будешь цел.

Воин, богатырь или другой культурный герой, выпивая мёда / хмеля / зелена вина, тем самым приобщается к ритуальному хаосу. По общим славянским представлениям, без хмеля не начиналось ни одно священнодейство. Типология культур в этом случае чрезвычайно продуктивна: у персов и гебров существовал культ хаомы, напитка, творящего космос. В славянской традиции такой ритуальный напиток актуален как для свадебной, так и для похоронной обрядности. Валерий Дударев в трех ранних стихотворениях, составляющих один зимнедорожный цикл, сумел показать путь героя от смерти до нового рождения, инициацию души.

Трилогия «П» на стихи В. Ф. Дударева композитора Жанны Габовой — культовое действо, окрашенное мистериальностью: мы наблюдаем как в лучшей античной драме агон, космическое состязание героя, антиподом которого становится сама Смерть. В метельности жизни он ее попирает. Русский поэт показал нам, что душа бессмертна, но до этой мысли нужно дорасти, осознав сакральность ухода, приняв это со-бытие.

Марианна Дударева,

профессор

РГУ имени А.Н. Косыгина

Москва

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ