- О сохранении человеческого в эпоху искусственного — метка подлинности

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- Звёзды января

- Дина Измайлова. «Туки-тук». Рассказ

- Пастернак. Нэбожитель

- Первобытное искусство: от образа к знаку

- Елена Сомова. «О’кей — о’мэй», измельчитель неудач». Сатирический рассказ

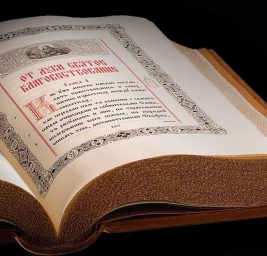

Петр Куликов. «ИРМОС. ПЕРСОНАЛЬНОЕ НАЧАЛО». (По материалам Третьей международной лаборатории «Спас», проводившейся в апреле-мае 2013 г. Театральным художественно-исследовательским центром «Слово и голос» в г. Львов)

31.12.2013«… Первоначально persona означало маску актера, …

в этой маске, облик которой определялся задачами пьесы,

имелось широкое отверстие в области рта, через которое звучал

индивидуальный, незамаскированный голос актера.

Именно отсюда возникло существительное persona:

оно образовалось от глагола per-sonare,

звучать сквозь»

(Х. Арендт «Пролог»)

Нам выдалось работать с давними духовными напевами Украины. Ирмолойное пение веками формировалось в лоне традиции восточной церкви, как внимательное выслушивание мышлением канонического текста, слова, и его проявление в звуковой иконе, фреске. К сожалению, сегодня этот напев редко можно услышать в храме, ирмолойное пение, как «слишком сложное для восприятия прихожан», постепенно выходит из употребления в богослужебной практике, а значит, надо признать, уходит и навык глубокого вслушивания в текст, слово. Само греческое слово είρμός означает «связь». Спектр значений этого слова широк – это и связь (то есть буквально «связывание») смысла (логоса) и звучания в особом способе чтения-пения, каковым является сам напев. Но это также и связь разных уровней в человеке: личного и надличного. Тема лаборатории в самом ее названии «Персональное начало» зафиксировала именно этот парадокс – канонические тексты и акцент на персональном начале в работе с ними. Это парадоксальная попытка – взяв «твердый» текст культуры, через его чтение выйти на персональное высказывание. Вспомнив старую технику экзегезы, которая традиционно применяется для чтения священных (или непосредственно примыкающих к канону) текстов – по нескольким уровням смысла (а именно: буквального, аллегорического, персонального и мистического), можно сказать, что нами была сделана попытка «прыгнуть» сразу на уровень персонального значения. Лаборатория имела закрытую часть – шесть дней работы с текстами напевов Великого Поста и Страстной Седмицы, которую вела лидер лаборатории Наталья Половинка, встреч со священниками и монахами, тренингов, застольных разговоров, и открытую – пение давних духовных напевов в Страстную пятницу перед Плащаницей в Львовском Национальном музее им. А. Шептицкого и церквях Успения Богородицы (Украинская православная церковь) и ап. Петра и Павла (Греко-католическая церковь). Мне хотелось бы немного приоткрыть первую часть лаборатории, конечно, через призму своего личного опыта.

Нам выдалось работать с давними духовными напевами Украины. Ирмолойное пение веками формировалось в лоне традиции восточной церкви, как внимательное выслушивание мышлением канонического текста, слова, и его проявление в звуковой иконе, фреске. К сожалению, сегодня этот напев редко можно услышать в храме, ирмолойное пение, как «слишком сложное для восприятия прихожан», постепенно выходит из употребления в богослужебной практике, а значит, надо признать, уходит и навык глубокого вслушивания в текст, слово. Само греческое слово είρμός означает «связь». Спектр значений этого слова широк – это и связь (то есть буквально «связывание») смысла (логоса) и звучания в особом способе чтения-пения, каковым является сам напев. Но это также и связь разных уровней в человеке: личного и надличного. Тема лаборатории в самом ее названии «Персональное начало» зафиксировала именно этот парадокс – канонические тексты и акцент на персональном начале в работе с ними. Это парадоксальная попытка – взяв «твердый» текст культуры, через его чтение выйти на персональное высказывание. Вспомнив старую технику экзегезы, которая традиционно применяется для чтения священных (или непосредственно примыкающих к канону) текстов – по нескольким уровням смысла (а именно: буквального, аллегорического, персонального и мистического), можно сказать, что нами была сделана попытка «прыгнуть» сразу на уровень персонального значения. Лаборатория имела закрытую часть – шесть дней работы с текстами напевов Великого Поста и Страстной Седмицы, которую вела лидер лаборатории Наталья Половинка, встреч со священниками и монахами, тренингов, застольных разговоров, и открытую – пение давних духовных напевов в Страстную пятницу перед Плащаницей в Львовском Национальном музее им. А. Шептицкого и церквях Успения Богородицы (Украинская православная церковь) и ап. Петра и Павла (Греко-католическая церковь). Мне хотелось бы немного приоткрыть первую часть лаборатории, конечно, через призму своего личного опыта.

Культурное поле работы во время лаборатории задавалось во многом через встречи с людьми, носителями живой церковной культуры – монахами и священниками. Практические предпосылки лаборатории были связаны с некоторыми проблемами исполнительского искусства. Часто актер, певец – тот, кто берет эти напевы – оказывается перед простым практическим вопросом, на который он не может дать ответ: что я делаю, когда я пою или читаю? Есть разные культурные модели ответа. Например, певец говорит: «я буду петь духовные песни». Он с высоты своего искусства сходит к этим напевам, при этом смысл текстов остается «за бортом», выносится в жанровую рубрику «духовные песни», и остается «красивое пение», та или иная «музыкальная манера», где «нет соли». Другая крайность, когда монах или священник говорит: «это читаю не я, это читается через меня». При этом в самом чтении исчезает персона, человек, который это делает, и возникает хорошо знакомое участникам церковных служб состояние сонливости при чтении служебных текстов. Человек в современной культуре привык избегать прямого высказывания. В этом смысле, состояние постмодерна, в котором мы находимся, можно определить как невозможность прямой речи. Отсылки, цитаты, параллели – целый игровой мир текста, где нет только одного – сказанного тебе лично слова, простого, как «дай мне воды». Одна из общих задач, парадоксальная, которая стояла перед участниками лаборатории, как уже было сказано: как найти в каноническом тексте, предельно обобщенном, эту обращенность к «аз есмь», очень конкретную, вне которой нет персонального высказывания?

Не отврати лица Твоего

от отрока Твоего, яко скорблю.

Скоро оуслыши мя.

Вонми души моей, и избави ю.

Социальный человек, озабоченный своими комплексами и успехами, никогда не перейдет пропасть, отделяющую его от «аз есмь». То есть этой связи, назовем ее, вслед за Г.И. Гурджиевым, связью между личностью и сущностью, не то чтобы совсем нет, но построить ее можно только со стороны «аз есмь» (сущности), а для социального человека (личности) знания этой связи действительно нет, у него есть лишь скучание. Однако в жизни каждого человека есть мгновения, когда свершается что-то важное для него, и он целостен, и тогда можно видеть, как сквозь личность проступает лик, тело сущности, персона. Так на житийных иконах лик святого обрамляется сценами из жизни, которые сами стали знаком, имеющим определенный смысл. Сказать о себе «отрок Твой» может тот, кто «аз есмь». Сам я ничто, но моя боль, скорбь, тоска о том, что больше, чем я, только и может придать цену и смысл моим словам и поступкам, стать основанием «аз есмь». Смысл исчезает или, как говорит христианская молитвенная поэзия, «тлеет». «Скучает душа моя на земле и желает небесного» (Силуан Афонский). Есть такое скучание по смыслу, дошедшее до предела – до скорби. Это кажется понятным, но когда нужно сказать простое слово «мя», как свое «мя», а не «отрока», который там, в тексте песни, оказывается, что слова, мой голос и мой жест, поведение моего тела не совпадают, они говорят разное. Даже в простом тексте «мя» у человека отсутствует единство высказывания. Тут и стоим. Кто говорит, когда я говорю «мя»? Что и кому он говорит?

Чертог Твой, Спасе мой, видя украшений,

и одежды не имам, да вниду в онь.

Просвiти ми одеяние души, Свiтодавче,

и спаси мя.

Здесь – как и вообще в духовной поэзии – нет никакого «потом», все происходит сейчас. Я говорю: «да вныйду», – и значит, уже вхожу. Но прежде, чем войти, я вижу – чертог. И сразу за этим – нет на мне достойной одежды, чтобы войти. Иными словами, это то, что в христианской аскетике называют «видеть свои грехи», которые как пятна на одежде. Словари говорят о происхождении слова «чертог» от др. персидского certak, что означает высокую и, как правило, выдающуюся часть здания, балкон, мансарду или же просто чердак. В текстах Библии слово «чертог» часто встречается в значении брачного чертога. Св. И. Дамаскин учит, как следует читать священное Писание: «Буква есть врата, находящийся же за вратами покой означает скрытую красоту мыслей, т.е. Дух истины». Так и мы читаем текст, буквы, за которыми скрыт брачный покой с заключенной в нем красотой смысла. В хорошей духовной поэзии часто можно увидеть некий секрет, шифр, который вписан в саму композицию текста. Это как бы печать Духа, которая отличает «объективное искусство», если снова воспользоваться терминологией Г.И. Гурджиева. Так и здесь – повторяющиеся слова в тексте – дважды звучит «спас» (в тексте – по вертикали) и дважды – «свiт» (по горизонтали) – проявляют объективную структуру, записанную в нем, образующую символ креста. Это как бы молчащее слово, спрятанное на самом видном месте, то, что в индийской поэтике называют значением, не выраженным, но проявленным через то, что сказано. В сказанном же явно читаются отголоски притчи о блудном сыне, на которую было сделано уже столько толкований, что приводить их нет надобности, а также притчи о званых на свадебный пир, и псалмов.

Европейская цивилизация в своих истоках, начиная с греческой философии и христианства, основана на авторитете слова. Общая проблема современной культуры – «девальвация текста», и как следствие – движение театра в сторону отказа от работы со словом как сакральным началом, полагающим иерархию смыслов, подталкивает нас к тому, чтобы заново взглянуть на соотношение слова и действия. В частности, как действует само слово, текст, который «озвучивает» актер или певец? В чем смысл этого действия? На эти вопросы, конечно же, существуют «общие» ответы. Однако, если мы занимаемся практикой, то и проблемы, возникающие в работе, всегда частные, практические. Например – как перейти с позиции наблюдателя, у которого есть ясное понимание происходящего, на позицию действующего, в которой я сразу теряю свое понимание, и в первую очередь, теряю понимание себя как память «аз есмь»? Такое настаивание на необходимости практического бытийного понимания, здесь и сейчас, каждого возникающего в практике вопроса, собственно и задает тон работы с текстом в театре, это выставленность на предельное усилие, которое может опрокинуть или пошатнуть стену представления, имеющегося у человека о мире и о себе.

Покаянiя отверзи ми двери, жизнодавче.

оутренюетъ бо духъ мой ко Храму святому твоему,

Храмъ носяй тЪлесный весь оскверненъ:

но яко щедръ очисти благоутробною твоею милостiю.

Понимание слова всегда окрашено, оно зависит от культуры, от личного опыта. Мы не понимаем, что такое покаяние, так как у нас нет соответствующего образа для этого понятия, но мы понимаем, что такое дверь. И что такое открыть дверь. Для этого действия у нас есть жест. Понимать значит понимать телом. Открывание дверей может быть очень разное. Дверь можно приоткрыть, а можно распахнуть. Каков мой жест, действие тела, таково и мое понимание. Но в данном случае действие не совершается мной, я только прошу открыть дверь. Сам ее открыть я не могу. Значит, я должен выяснить, где эта дверь находится. Как ни смешно это выглядит, это и есть работа. Чтобы прочитать текст, нужно сначала самому открыть, сделать видимым его буквальное значение. Есть история о том, как один человек пришел за наставлением к известному своей праведностью отшельнику, тот пригласил его к себе в келью и стал читать псалмы. Он прочел только первую строку псалма «Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых», когда тот остановил его, сказав: «достаточно», и ушел. Через несколько лет отшельник узнал, что рядом с ним подвизается некий аскет, которого все превозносят за его стойкость в подвигах, это был тот самый человек, который услышал тогда эти слова, сказал «достаточно» и пошел их исполнять. Занимаясь театром, пением, мы забываем, что исполнительское искусство предполагает, как это ни банально звучит, исполнение. Технология исполнения в ее азах проста: мое тело должно понять, найти этот жест, тогда я смогу правильно сказать реплику. Разница в жестах обнаруживает разность понимания. Для одного двери покаяния находятся вне его, «здесь», перед собой. Для другого они внутри, в голове. Это характерный жест современного человека, у которого внутреннее действительно связано с головой, то есть мозгом, где, как учит нас наука, реализуются процессы мышления, памяти и т.д. То есть можно сказать, что материалистическая парадигма современной науки буквально вшита в нас, привита нашему телу, она проявляет себя на уровне жеста. Для кого-то, наконец – это место связано с сердцем, тем, что в груди. Сердце – это не только центральный орган кровеносной системы, от которого зависит жизнь, это еще и символический центр всего существа человека. Но наша культура превратила этот символ в сентиментальное нечто, сердце для нас это наши чувства, эмоции. Поэтому говорить о сердце мы не можем, говоря о сердце, мы будем подразумевать что-то другое, «смятение чувств». Как еще можно назвать это место, где предположительно находятся двери покаяния? Есть такое известное выражение «голос совести», то, что мы чаще всего стараемся заглушить, чтобы не слышать его, так как толкуем его в некоем моральном смысле. Голос совести часто невыносим, потому что он дает прямое видение реальности, как она есть. А человек не хочет видеть то, что есть (он готов отвернуться от чертога, чтобы не видеть недостоинства своих одежд). Но есть люди, которые если что-то делают, то на совесть, и не могут по-другому. И если мы что-то любим, что-то нам нравится или приносит нам пользу, то все это сделано такими людьми, сделано на совесть. Значит, это понятие есть в человеке, в его практике, и оно есть проявление его актуальной культуры, ибо несет в себе возможность реального развития, перерастания человеком себя самого.

В такой работе всегда есть риск «закруглить ситуацию», за счет якобы возникшего понимания, и надо ее снова размыкать. Как в пении значение имеет не сама песня, а тишина, которая возникает, когда песня спета, исполнена, так и в поэзии значение имеет не сама речь, не слова, не синтаксис, а тот вкус, который остается после того, как они сказаны. И не всегда богато украшенная речь более поэтична, чем сказанное просто как бы незначащее слово. Духовная поэзия опирается на канон, она очень формальна, церемониальна, ее образы выглядят иногда трафаретными. Однако внутри канона есть множество нюансов, открытых для того, кто не чужд опыту, который эта поэзия сообщает. Способность различения в данном случае не является эстетической категорией, она зависит от степени углубленности опыта. Едва ли найдется человек, полностью лишенный опыта глубины. Этот опыт может реализоваться в различных формах, и не обязательно в форме «религиозного чувства». Ведь и само храмовое искусство обращается, прежде всего, ко всему человеку, к тотальности его опыта. Когда-то храм был и музеем и художественной галереей и театром и оперой одновременно. Его функция – осуществлять сборку мира – записанная в самой архитектуре, разумеется, сохраняет свое значение и сегодня. Однако, храм давно перестал быть средоточием искусства и культуры, как некогда перестал им быть и королевский двор. Так и духовная поэзия часто воспринимается людьми не воцерковленными как некий анахронизм, странная дань старине. Иные конструкции этой поэзии действительно выглядят странно, как, например, глагол утренюетъ. Словотворчество старых авторов на церковнославянском языке иногда напоминает, например, опыты В. Хлебникова, чье «поэтическое слово не предметно и не беспредметно, а поперечно – и потому не называет, а порождает предмет во внутреннем представлении». Похожим образом понимается функция речи и в индийской традиции – как «видящей речи». Зная церковный обиход, можно догадаться, что утреневать означает править утреннюю службу, однако, необычное слово, как всякий удачный поэтический троп, будит память, вызывает в сознании ощущение особой прохлады и чистоты перед самым рассветом.

Се, женихъ грядетъ во полунощи,

и блаженъ рабъ, егоже обрящетъ бдяща,

недостоинъ же паки, егоже обрящетъ лЪнящася.

Блюди оубо, душе моя, сномъ не отяготися,

да не смерти предана будеши,

и царствiя внЪ затворишася.

Но воспряни, зовущи:

Святъ, Святъ, Святъ еси Боже,

Богородицы ради помилуй насъ.

Мусульмане говорят, что сущность всего Корана заключена в первой суре, а сущность всей первой суры – в первом стихе, суть же первого стиха можно открыть в первом слове… Так и в частице «се» можно открыть не только суть всего стиха, но и сущность театра, исполнительского искусства. Значение этой частицы двойное – в ее предметном словарном значении «это» просвечивает бытийное «вот». Говоря об исконном значении греческого θεάτρον – место видения (от θεάομαι – видеть, зреть), нужно помнить, что в его истоке – разглашение таинства, что искусство разворачивается уже в некоем отпадении, отдалении от своего собственного истока. Так и исконное «вот» не столько зовет к пустому разглядыванию, сколько будит нас, актуализирует некое внутреннее усилие зрения и слуха, обращая их вспять, к истоку, собирает нас самих в готовности воспринять весть истока – разглашение смысла и назначения нашего присутствия в мире. Что говорит мне (и через меня) само слово, когда я произношу текст? Действие слова в театре имеет иную, нежели в обычной жизни, перспективу – обратную. В жизни я сначала вижу некий ментальный образ, потом у меня возникает побуждение сказать, и затем только я говорю, а в театре я сначала говорю, потом хочу сказать это еще раз, повторять без конца, пока я сам и все вместе со мной не увидят, что же именно я сказал. В жизни мы пользуемся словом, а в театре ему служим. Конечно, разбор текста, его логики, композиции необходим, но это лишь трамплин, от которого можно оттолкнуться для прыжка. Особое смысловое напряжение в первой строке стиха создается временной неопределенностью, неразличимостью, слитностью будущего и настоящего в глаголе «грядетъ». То ли еще грядет, не сейчас, то ли грядет, так что, может быть, уже здесь, «при дверех». Следующие две строки образуют антитезу, отсылающую сразу к нескольким евангельским сюжетам: словам Иисуса о пришествии Сына Человеческого, притче о верном и неверном рабах, гефсиманской молитве, – и вместе с первой звучат как оглашение истины, адресат которой весь мир: так есть, се. На четвертой строке – перемена, человек говорит от себя своей душе: не спи, чтобы не пропустить шанс, возможность. Внутри стиха есть связи сильные, логические, и слабые, образные, последние рождаются за счет своего рода «дистанционного монтажа», как, например, связывающая первую и вторую части пара «женихъ» – «душа», которая дана лишь намеком. Такое построение позволяет сплетать вместе в один образный ряд сразу несколько мотивов, скорее, угадываемых, чем выражаемых прямо в тексте.

Принцип произведения как открытой структуры был известен средневековью как принцип подобия: глубина прочтения текста соответствует глубине личного опыта читающего. Слово – это рыба, которую мы достаем из реки текста, она трепещет и бьется в руке, пока мы ее держим, и стремится уйти на глубину молчания, откуда ее извлекли. Сам текст живой, следовательно, не я читаю текст, а текст читает меня. Я могу только создать условия, позволить слову заглянуть в глубину меня самого, которая мне, может быть, и неведома. Слово идет впереди, и я иду за ним. Не «работа с текстом» ведет, а само слово, как живая сущность. Осознать свою принадлежность – глубинную – к Слову – в театре, песне – вот что важно. И важно, чтобы это осознание имело тройственную структуру исполнительского акта: взять – принять – отдать. Тогда ты становишься каналом, через который проходит смысл, и в этом смысле начинаешь исполнять свое человеческое предназначение. Но для начала, как минимум, необходимо в самой работе, разбирая логику текста, его композицию, не терять память, стоять в своем вопросе, помнить, хранить свой мотив – художественный, исследовательский или просто человеческий – почему мне важно обращаться к этим текстам, к этим напевам. Так, снова и снова отмывая мотив, читая, я смогу услышать, что текст говорит мне, персонально, и – что принципиально в театральной ситуации – в присутствии других. Собственно этому и была посвящена лаборатория.

Подводя итоги, я могу сказать, что мы устояли в открытости незнанию. Это дало некую вынесенную точку, по которой можно строить, как по камертону, пространство практики и бытия. Наивно думать, что это мы выбрали эти тексты (напевы) для работы с ними, скорее – нам посчастливилось прикоснуться к ним и стоящему за ними опыту трезвости, глубины, мудрости и дерзания. Действие этих текстов такое, что спина сама выпрямляется. Тут-то и возникает первый признак «метафизического театра» (С. Ковалевич) – вертикальное положение человека (вертикаль – один из первых символов, задающих пространство бытия символического животного, называемого человеком). Хотя в сознании где-то на заднем фоне сохраняется установка, что это «не театр»… Это понятно, нам хочется ясности за счет предметных границ, а опыт, который «сносит» эти границы и устанавливает другие, из другого масштаба, мы «не понимаем». Возможно, у нас просто еще нет внятного языка для такого опыта. Опыта иного масштаба. Но еще Мандельштам тосковал по «мировой культуре»: «И парус духа бездомный / все ветры изведать готов…» Сам запрос на такую энергию, такое содержание сегодня есть, это очевидно. И это глубоко резонирует с человеком. Ольга Седакова рассказывает, как одно ее стихотворение прочитали два человека и после этого передумали кончать жизнь самоубийством. Тут есть тоже что-то такое, что может поднять со дна человека. Искусство дает импульс для жизни. Никто ведь еще не опроверг дантовской формулы: «чтобы вырвать живущих в этой жизни из состояния бедствия и привести к состоянию счастья». Счастья – в дантовском смысле, конечно – как состояния мира, полноты. Или как в «Песне песней»: «аки обретающая мир». Вот это обретение мира – радость – первое, что делает искусство, и странно, что мы это так легко забыли.

Проект «Ирмос» идет во времени, меняя места (Театр им. Л. Курбаса – «Мастерская песни» – «Слово и голос»), участников (в разное время это были актеры, певцы, духовные и светские). В рабочем тексте лаборатории (С. Ковалевич) говорится о движении человека «сквозь мир», не задевая… Когда-то несколько человек взяли эти напевы и начали разбирать и петь их. «В какой-то момент, как сказала лидер проекта Наталья Половинка, мы с Сергеем, «проколов» пузырь под названием «театр», вышли за его пределы, и продолжаем идти. Надеюсь, может быть, это и есть дорога от театра, как формата, к театру, как он есть».

________________________

Петр Куликов

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ