Новое

- Александр Николаевич Радищев, русский прозаик, поэт, философ, известнейший деятель эпохи Просвещения

- Положение не обязывает

- В Есенин-центре – открытие выставки «Настоящий»

- Блеск жизни Жульет Бинош

- Рыцарь второго плана

- Олег Зубков быстро пошел на поправку после нападения льва и уже дал пресс-конференцию для СМИ

«Часть русской речи — Олег Дозморов». Интервью

31.07.2017

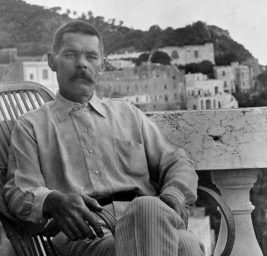

Олег Дозморов – екатеринбургский словотворец, ныне, волею судеб оказавшийся в объятьях туманного Альбиона.

Говорить о том, что пишет Олег, легко и приятно. Точно так, как и говорить с ним самим. Тонкий и чуткий, как всякий подлинный поэт, глубокий как любой «ненапоказушный» интеллектуал, с первого слова общения стал PERSONA GRATA в моей картине мира.

Равно трогательный, пронзительно-нежный, иногда до боли, до крика, когда речь идёт обо всём ИНОМ МИРЕ, Олег самоироничен (на грани самобичевания), а часто (по-моему, несправедливо!) жесток по отношению к себе самому и тому, что создаёт.

Это одинаково верно, как для первых трёх сборников его стихотворений, вышедших в Екатеринбурге:

1) «Пробел» (1999);

2) «Стихи» (2001);

3) «Восьмистишия» (2004);

так и для изданного в Москве, самого последнего на сегодняшний день, сборника «Смотреть на бегемота» (2012).

Но если в первых трёх сборниках поэтические образы несколько размыты, «текучи», а от большинства стихотворений (при наличии творческого воображения, синестезии) создаётся впечатление лицезрения на полотна импрессионистов, воплощенных в вербальной форме (передам личное ощущение и восприятие: словно самого «импрессионистичного из всех импрессионистов» Клода Моне по баловству времени и пространства, забросили в Екатеринбург 90-х, вот он видит этот снег и мороз, и холод), но, как говорят искусствоведы, а это знаем и мы: у импрессионистов всё размыто, пока не отошёл на два шага в сторону. А когда отошёл, – картинка не просто сложилась, но засверкала неповторимым великолепием.

Сборник «Смотреть смотреть на бегемота» – стихи более зрелого поэта и человека. Обогащается, становясь прямо-таки роскошной, фонетическая организация текстов. Образы приобретают предметность, а стихотворения кажутся почти сюжетно-пересказываемыми. Но в том и прелесть литератора Дозморова, что, даже, становясь пластически выпуклым, «сюжетным» в своих произведениях, он, логике вопреки, не становится «материально-данным». В его новых стихах усиливается ирония и самоирония. Но чуткую душу Поэта не спрячешь за хлесткой иронией. Каждое стихотворение – квинтэссенция живущего глубоко внутри, самого сокровенного.

А, если подытожить, то Олег Дозморов — очень большой русский Поэт иногда самовыражающийся в прозе.

— Владимир Гандельсман в предисловии к последней из Ваших книг «Смотреть на бегемота» (2012), говоря об особенностях Вашей поэтики, отмечал, как одну из характерных её черт, — следование традициям в освоении вечных тем. Хотя круг этих самых «вечных тем» в сознании большинства читателей и писателей представлен довольно стереотипно, но лично для Вас что входит в круг «вечных тем»? И есть (были ли в период формирования Вашего идиостиля) для Вас некие литературные ориентиры?

— Не открою Америки, если скажу, что литература, как любой другой вид искусства, движется, словно маятник, раскачиваясь от следования и развития традиции в ее современном наблюдателю виде к ее нарушению и даже разрушению. И это тоже традиция – разрушение, расшатывание. Вот как Катя Капович, она вроде остается в рамках традиционного, мейнстримного стиха, но незаметно так раскачивает лодку – лексикой, рифмами, и глядишь, а это уже новое качество. Катя удивительно свободный поэт внутри довольно несвободного нашего классического стихосложения. А вообще это забавно: одновременно часть литераторов занята одним, часть – противоположным, и каждый считает, что прав он. Как муравьи, которые движутся хаотично, но в итоге тащат щепку туда, куда тащит большинство. Новые каноны наплывают, понемногу становятся старыми и растворяются в «большой» традиции, что-то в ней меняя. Я был бы рад работать в экспериментальном поле и невероятным напряжением всех сил создавать новые каноны, но, по-видимому, это не мое. Как говорится, «великое вам не по плечу». И мне всегда на это все пеняли: и по-дружески мягко, как Вася Чепелев, и весьма нелицеприятно. Иное дело, что о моих стихах, как мне кажется, часто судят по толстожурнальным публикациям – а это, как ни крути, формат. Есть тексты, которые последовательно игнорируют все редакторы, они, тексты, как заколдованные. И что-то мне подсказывает, что именно эти стихи, может быть, самые важные.

Что до персон, то список был бы огромен и зануден. Из классиков люблю поэтов второго ряда, а у нас это сплошь гении: Полонский, Случевский, Вяземский и т.д. Некрасова, Блока, которых мало кто читает, люблю до умопомрачения, до слез. В общем, довольно скучная история. Ну а вечные темы… думаю, этот наборчик у всех один и тот же, разве нет?

— У меня как у читателя (это, разумеется, эмоциональная трактовка, сугубо личностная интерпретация) сложилось впечатление, что первые три книги написаны одним поэтом Олегом Дозморовым, а четвёртая, «Смотреть на бегемота» – совсем другим. И подобное восприятие возникло, как мне кажется, потому, что принципиально изменился лирический герой. Есть в этом правда? И если да, можете поведать, как изменился Ваш лирический герой?

С другой стороны, я, как человек, имеющий отношение к литературе, уже не просто эмоционально, а в определенном смысле объективно, нахожу, что первые три сборника сильно отличаются от четвёртого не только лирическим героем. Во-первых, богаче становится фоника. Во-вторых, сами поэтические образы, прежде несколько импрессионистичные, «текучие» становятся намного «ощутимее». А чем, как считаете сами, принципиально отлична лирика последнего сборника от предыдущих?

— Это хорошо, что книги разные. Первые три написаны и изданы в Екатеринбурге, до переезда в Москву и далее сюда, на остров (а климат тут и правда иной, зимы в нашем понимании нет – например, я уже несколько лет не видел нормального снега). Наверное, те стихи писал немного другой человек – помладше, менее ироничный и лирически более наивный, и непосредственный. В «Бегемоте» собраны стихи после 2001-02 года. Это был период, который со смертью и отъездом нескольких близких друзей отделил для меня большой кусок жизни. Но сейчас, через пять лет, и «Бегемот» кажется мне довольно наивной поделкой. Я бы еще усилил цинизм и разочарование, снял бы лишнюю элегичность, а некоторые аллюзии спрятал бы подальше… Что касается лирического героя, я сам был бы очень рад, если бы мне рассказали, как именно он изменился, да и заодно, быть может, мне все про меня объяснили. Правда, сложно анализировать свои стихи. У меня нет даже сложившегося мнения о них, и я всегда простодушно верю тому, что о них говорят. Скажут — «пустота», я верю, хотя и огорчаюсь. Скажут — «литературщина», я согласен. Похвалят – тоже радостно верю.

— Во многих Ваших стихотворениях встречаются аллюзии к литературным произведениям других авторов; чаще всё это подаётся в иронической форме, выглядит как языковая игра: Ваше «Выхожу один на остановку…» И: «Выхожу один я на дорогу…» (Лермонтов), Ваше «Куда, куда вы удалились запропастились, завалились…» И: «Куда, куда вы удалились, Весны моей златые дни?» (Пушкин). Кроме того, я обнаружила в Вашей ранней лирике нечто вроде эффекта поэтического «эха» с лирикой Вашего земляка, поэта более старшего поколения – Евгения Ройзмана. Ваше: «ДАВАЙ С ТОБОЙ УЕДЕМ, куда глаза глядят, не говори соседям, уедем наугад». У Евгения: «В моём кармане ключ-тройник И ножик и немножко денег Пока не видит проводник ДАВАЙ КУДА-НИБУДЬ УЕДЕМ… «У Вас: «ЕСЛИ ОТ ЭТОЙ ЗЕМЛИ ОТОРВУСЬ, медленным шариком вверх пролетая…», у Евгения: «Я ОТОРВАЛСЯ ОТ ЗЕМЛИ До неба я не дотянулся…»

Что это – хитроумная поэтическая постмодернисткая игра, сознательное, серьёзное использование цитат или невольные поэтические переклички?

— «Выхожу один на остановку…» – это, без сомнения, стеб, как и про пенсне, то есть, простите, очки («Куда, куда вы удалились…»). А вот «Давай с тобой уедем…» Ну какая тут игра, мне было лет 18-19! Просто начитался Давида Самойлова (помните, «Давай поедем в город…») и навалял подражание. Очень жалею, что это тогда напечатал, теперь все есть в интернете, и я стою как голый. А «оторваться от земли» – нечто совсем расхожее, почти и не краденое. У любого поэта в этом нежном возрасте что-то такое есть. Так что это случайные совпадения, хотя Евгений Ройзман прекрасный поэт, конечно. Если я кому и подражал тогда, то это Виктор Смирнов – совершенно изумительный, но так и не признанный свердловский поэт. Вся моя лексика и повадки на самом деле – от него.

— Премия «Мрамор». О самой истории не будем, она хорошо известна, а вот о Вашем произведении с тем же названием…На мой взгляд, оно очень интересно построено с точки зрения композиции: нарратор на протяжении всего повествования ведет диалог. Но его собеседник всегда разный: то отец, то поэт Борис Рыжий, то друг детства. Такой способ изложения – сознательная авторская установка? Если да, то какую художественную, «семантическую» цель Вы преследовали?

— Я жил тогда в Шотландии в средневековом замке под Эдинбургом целый месяц по приглашению местного писательского фонда, и мне, совершенно обалдевшему от всего окружающего уральскому человеку, видимо, было нужно как-то отреагировать на этот контраст. Я стал писать такой монолог, и речевой поток увел меня в воспоминания, в прошлое. Это даже не проза, то есть не повествование, а исповедь-воспоминание. Я обращаюсь там к близким людям: к отцу, который пропал двадцать лет назад, к другу детства, с которым мы строили яхту в подвале сталинского дома и которого потом чуть не убили, к Борису Рыжему, другом которого мне выпала честь быть. В общем, да, вольный порядок слов – и вещь получилась нелакированная. Но что уж теперь…

— Цитата из «Премии «Мрамор”»: «Конечно, у жизни своя грамматика, но я предпочитаю русские правила – незакрепленное ударение, вольный порядок слов и никаких паст перфект». Вы уже много лет живёте в Англии. Сумели ли Вы, имея такие предпочтения, адаптироваться не столько профессионально, сколько человечески к новой и, наверное, несколько иной жизни? Или, быть может, изменились сами предпочтения?

— Жизнь здесь другая, это правда, но через какое-то время, когда проходит первое культурное и языковое замешательство, начинаешь замечать не внешнюю разницу, а наоборот, общее. И понимаешь: люди везде люди – они рождаются и умирают. Простая мысль, правда? Думаю, что в чужой языковой среде я впервые по-настоящему понял, кто я и благодаря чему я есть я, и без чего я не я: без русского языка. Вот прямо по Бродскому: человек – часть речи. Еще полагаю, что дома я бы не додумался до этого, просто повода бы не было. Я тут недавно вспомнил, что как-то раз в школе вместо сочинения по литературе написал продолжение «Ревизора» Гоголя, чем привел в полное смятение учительницу. Целый акт написал, где Хлестаков возвращается в Петербург и рассказывает Тряпичкину о приключившемся с ним. Вполне, кстати, постмодернистский подход, сейчас такие вещи ставят в театрах. Зачем я это сделал? До сих пор ломаю голову. Точно так же я не понимаю, почему я здесь оказался. И до сих пор не верю до конца, вдруг это сон: ну как так, вот я, совершенно свердловский, уральский пацан, сын сталевара с ВИЗа, и вдруг живу здесь, в Лондоне?

— В «Премии “Мрамор”» нельзя пройти мимо истории про зонтик Евгения Рейна, который Вы, перепутав, взяли с собой, когда были у него в гостях с Борисом Рыжим. Эта история подлинная? Этот зонтик жив сейчас?

— История, конечно, подлинная, а зонтик остался в Москве. Лиры нам никто не передавал по занятости с другими авторами, так что, выходит, мы слямзили зонт вместо нее.

— Цитата из «Премии»: «По сию пору горжусь, что знаю нотную грамоту, и хоть сейчас могу вполне сносно слабать «Прелюдию» Иванова-Крамского или «К Элизе» Бетховена. В крайнем случае, всегда заработаю, играя в метро». А какую роль играет музыка в Вашей жизни? Оказывает ли она влияние на Ваш литературный процесс?

— Я люблю ходить на концерты симфонической музыки (здесь работают превосходные оркестры), причем покупаю билет обычно в «хоры». Во-первых, там дешевле, хотя скамьи твердые, а во-вторых, сидя у сцены за спиной, я вижу не только лицо дирижера, но и музыкантов, которых никогда не видно из зала. Так и в литературе самые интересные люди – это незаметные, скромные, не первые скрипки. Вот кто в Москве знает, скажем, Алексея Решетова? Считанные люди. А ведь это огромный поэт.

— Такова роль музыки в Вашей жизни. А, все-таки, в творчестве? Быть может, она присутствует в качестве незримого персонажа в произведениях? И потом, если речь о стихах… И в музыке, и в стихотворении чрезвычайно значимую роль играет ритм. Помните, у набоковского Фёдора Годунова-Чердынцева в «Даре» это отлично описано. Про то, как рождается стихотворение…

— Отвечу, как положено традиционалисту и ценителю Блока. Музыка первична в поэзии, она ее первопричина. Само возникновение стихотворения – прежде всего музыкальное событие. Кибитку стихотворения тащат эти лошадки: ритм и фонетика. И для поэта главное – соблюсти чистоту, звучание замысла до конца, не пытаться дотянуть текст сознательно, рационально. Если музыка кончилась, должно кончиться и стихотворение. Косвенно это можно подтвердить тем, что мы знаем чрезвычайно мало успешных попыток позднейшей переделки стихов, в тот момент, когда их музыка уже точно отыграла. В лучшем случае получаются другие стихи, в худшем – полная катастрофа. Набоков (по-моему, изумительный и недооцененный поэт) хорошо знал этот механизм и гениально описал его в «Даре».

— Мне кажется, Вы не просто самокритичны, но даже жестоки, порой беспощадным к себе и своему творчеству. Есть это и в Вашей лирике в образе глобального Ничто:

«Осень. Солнце. Белый свет.

Золото его.

НИЧЕГО за этим нет.

Вовсе НИЧЕГО»

«НИЧЕГО не надо больше.

НИЧЕГО не надо.

Только музыки подольше и погуще сада».

«Ненадежно, без примет,

ненадолго, но зато,

я увидел этот свет,

ускользающий в НИЧТО»

«А что случилось?

А собственно, НИЧЕГО»,

так и в прозе, в частности, в «Премии «Мрамор»», в виде «родственного» этому НИЧТО ощущения некоей самонеудовлетворенности, выраженной в самоиронии, близкой к самобичеванию, на мой взгляд, несправедливой.

Что это: литературная игра, невольное кокетство или Вы действительно столь требовательно относитесь к себе и тому, что создано Вами?

— Мне очень повезло в жизни, я часто оказывался рядом с сумасшедше талантливыми людьми. Я смотрел им в рот, помалкивал и правильно делал. И у этих людей не было никаких премий, регалий, славы. Даже публикаций толком не было. В 1989 году мы, школьники, таскались в газету «За индустриальные кадры» при УПИ, там работал Саша Зиниград, туда приходил Миша Выходец, там печаталась Вита Тхоржевская. Это были полубоги. А группа «Интернационал» – Ройзман, Крутеева, Рябоконь – они казались нам сияющими богами, олимпийцами. Они издавали самиздатские сборники! Мы на них смотрели только издали, робко. А где-то еще был Санников, Тягунов, Казарин – их тебе показывали: смотри, вон там, у колонны, это Тягунов! Их сейчас знают, а кто помнит Гену Винтера с его обэриутскими стихами? А ведь еще были ровесники – Юля Новоселова, Сережа Гусев, Андрей Лямзин, Леша Сверчков, Максим Анкудинов, Саша Гааб. Их жизнь очень по-разному сложилась. Это конец СССР, начало 90-х, последний расцвет, последние годы той, классической полусоветской- полуподпольной культуры. Мне казалось, что вокруг одни гении, обычных, нормальных людей нет. Действительно, «пленник культурной роли». Когда мы заходили домой к Якову Андрееву, топтались в прихожей, через дверь было видно: на стене висел портрет кисти Брусиловского. Яков Борисович рассказывал об Эрнсте Неизвестном. Мне кажется, это и есть во многом культура, то есть она так устроена: ты стоишь в прихожей и видишь свет из двери. Я имел счастье общаться со столь одаренными людьми еще в Свердловске, не говоря о Екатеринбурге и Москве, что я прекрасно понимаю свой уровень и абсолютно трезво смотрю на свои стихи. Я только младший современник чей-то, всегда. Так себя ощущаю. Это уже счастье, поверьте. Это уже огромные притязания.

— Ваш лирический герой в поэзии, и Вы сами хоть сколько-нибудь близки? Или в Вашей поэзии меж ними вообще можно поставить знак равенства? Или напротив, всякий раз лирический герой, не имея отношения к автору (внутренней близости с ним) просто по воле автора выступает в той или иной роли?

— Каюсь, я совершенно не способен рассуждать о своих стихах и о собственном лирическом герое. По-моему, автор с ним должен быть не знаком. Они абсолютно разные люди, хотя внешне вроде бы похожи, и отношения между ними каждый раз превращаются в какую-то театральную ерунду.

— Вы видите своё предназначение более в поэзии? Проза вообще хоть сколько-нибудь серьёзно занимает Вас?

— Поэзия без прозы была бы невыносимым кошмаром, и наоборот. Так что любой поэт нуждается в периодическом переключении туда-сюда. По-моему, лучшие стихи идут из прозы или следуют за чтением прозы. Во всяком случае, у меня это так.

— Возвращаясь к роману «Дар», повторюсь, что, по моему убеждению, нигде более полно, тонко и глубоко не описан процесс зарождения художественного произведения. Метафизика литературного творчества…

А как у Вас зарождается стихотворение? Не пробовали проследить? Что сначала? Ритм? Или — внутренний толчок, озарение, вдохновение? Техническая «отделка» на конечном этапе? Или всё рождается единовременно?

— Мне приходилось однажды отвечать на подобный вопрос, так что я, с Вашего разрешения, процитирую сам себя. «Сначала накапливается некое напряжение, я думаю, этот процесс происходит в бессознательном. Это ощущается как тяжесть, беспокойство, тревога. Словно ледник медленно сползает в океан. Затем происходит скол этого бессознательного, и поэт имеет дело с айсбергом, куском, который требует образного и материального воплощения. Тут необходимо вдохновение, без которого творчество, по-моему, невозможно. Вдохновение – это некая возможность и инструмент, чтобы этим бессознательным заняться, разрешить этот конфликт музыкальным образом. Такое ощущение подъема, легкости и трезвой ясности. Маниакальный момент. Стихотворение (или несколько подряд) – это и есть материальное воплощение этого куска бессознательного, снятие конфликта. Поэтому после написания стихотворения поэт чувствует, словно ему жить стало легче. А мастерство, по-моему, заключается в умении под это вот дребезжание посуды в лавочке еще и решить какую-то локальную художественную задачу. Даже техническую, исполнительскую. Когда эти две вещи находят друг друга – у тебя есть возможность что-то сделать. Как правило, вдохновение приходит в этот момент, это как зачатие. Это сигнал, что тема и мелодия совпали. Конечно, не обязательно родится что-то дельное. Или что-то может отвлечь. Но в целом бывает так».

— Финальный вопрос будет традиционным. Над чем работаете сейчас?

— Отвечу традиционно: над собой.

Беседовала Жанна Щукина

ДОСЬЕ

Олег Дозморов — поэт, эссеист, критик, переводчик.

Родился в 1974 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил филологический факультет и аспирантуру Уральского государственного университета, факультет журналистики МГУ.

Публиковался в литературных журналах и альманахах, автор четырёх книг стихов. Лауреат “Русской премии”, удостоен специального приза премии “Московский счёт“ (2012).

Живёт в Великобритании, работает переводчиком.

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ