Новое

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- В поисках «истинного желания». О поэме в прозе Юрия Козлова «Мраморное одеяло»

- Андрей Сигле: «Кино – как течение жизни: если его не снимать, то его как бы и нет»

- Любовь, Париж и психоанализ: как филолог превращает душевные стенания в философские рассказы

- «Как на турецкой перестрелке…»

- Николай Бут — «Мир на Земле»

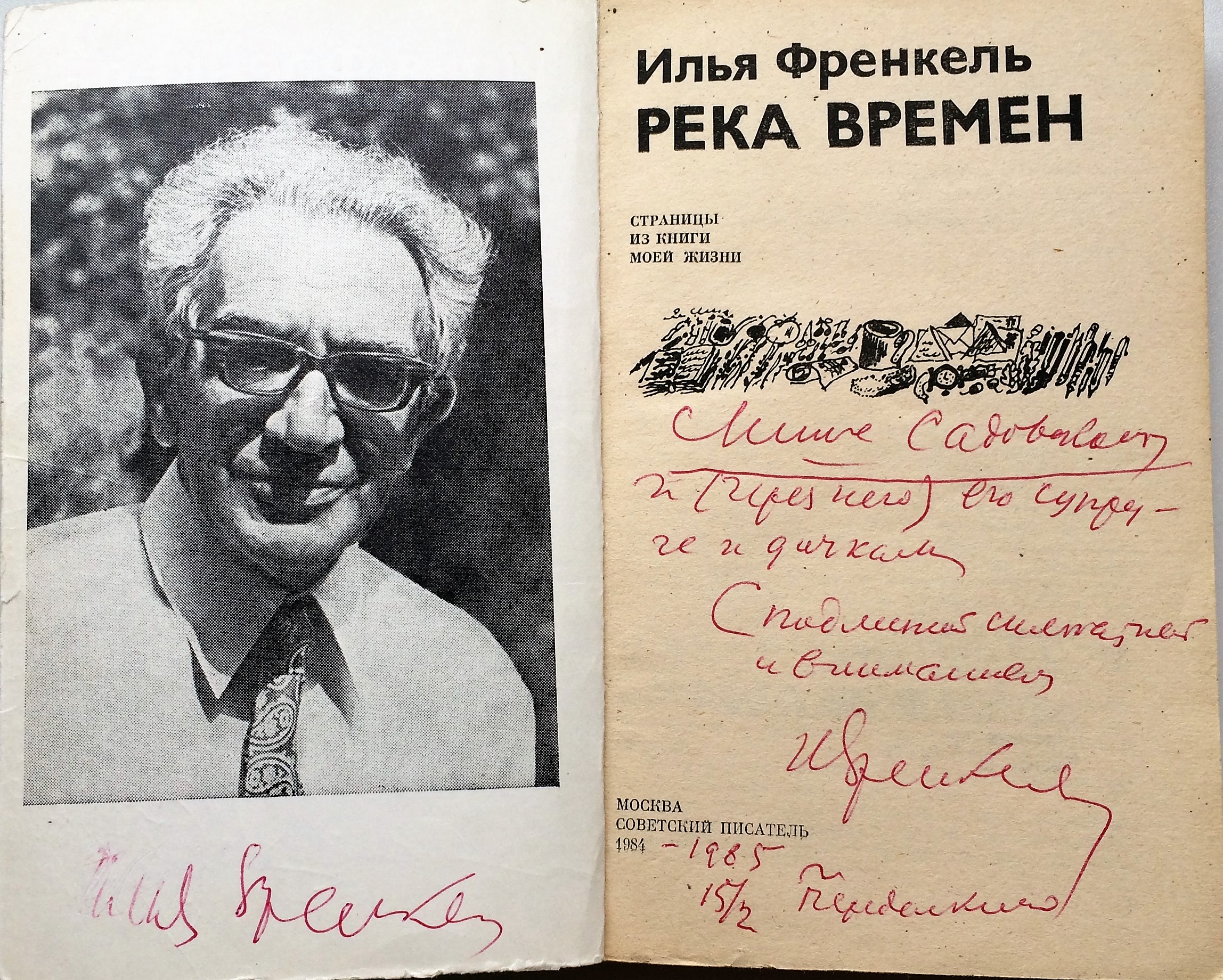

Илья Френкель: Давай закурим…

29.07.2019

В средине прошлого, двадцатого, века климат на всей территории Советского Союза стал резко меняться. Это не было связано ни с подвижками земной коры, ни с появлением озонных дыр, ни с увеличением солнечной активности… Хотя, как знать? Может быть, именно Солнце последние несколько сотен лет в середине каждого века своими протуберанцами особо освещает и обжигает российские земли, и на них возрастает дух бунтарства и свободы!?

Действительно: в семнадцатом веке — Степан Разин, в восемнадцатом — Емельян Пугачёв, в девятнадцатом — отмена крепостного права и народники, в двадцатом… страна уничтожила Гитлера, избавилась от собственного, пожалуй, самого страшного тирана истории и, по словам Ильи Эренбурга, наступила “оттепель». Это время так именуют теперь по названию его повести, вышедшей в свет в 1954 году.

Оттепель продолжалась недолго, как и всякая оттепель в природе, но след её остался навсегда. О ней написано много. А я — только об одном маленьком эпизоде тех времён.

В самом начале шестидесятых при Московском Союзе писателей создали «Комиссию по работе с молодыми авторами» (между собой мы её окрестили «по борьбе с молодыми»). Зачем это сделали, не знаю. Возможно, чтобы как-то попытаться управлять новым поколением пишущих, прибрать к рукам, как говорится, молодёжь, направить её творчество, руководить им – ну, как же без руководящей роли партии? Возможно, и старая литературная традиция русских писателей: опекать молодых и помогать им, сыграла свою роль. Факт, что комиссию создали. Не помню, чтобы об этом писали. Я узнал о том, что она существует и работает от редактора своей первой тонюсенькой книжечки… Оказывается, издательство рекомендовало меня этой комиссии — в качестве подопечного, конечно.

Возглавил комиссию писатель, прозаик Николай Панов, который в 20-е годы публиковал стихи под псевдонимом Дир Туманный. У меня была редкая книжка его стихов той поры, только я не знал, что Панов — это и есть Дир Туманный. Эти два имени не соединялись для меня. Позже, когда мы познакомились ближе, я был удивлён и обрадован своим открытием.

Возглавил комиссию писатель, прозаик Николай Панов, который в 20-е годы публиковал стихи под псевдонимом Дир Туманный. У меня была редкая книжка его стихов той поры, только я не знал, что Панов — это и есть Дир Туманный. Эти два имени не соединялись для меня. Позже, когда мы познакомились ближе, я был удивлён и обрадован своим открытием.

Николай Николаевич принял нас, новую группу абитуриентов, и сказал, что они решили «каждого молодого прикрепить к наставнику», т.е. старшему писателю — производственная терминология процветала, а хозяйство было плановое: члену Союза Писателей поручалось в качестве наставника вывести в люди нового писателя! А что? Умно придумано! И следить удобно определённому ведомству — это же идеологический фронт!

Она бы умерла, не родившись, эта «комиссия», абитуриенты были строптивы, ещё верили в справедливость и убежали бы от надзора, если бы не писатели, которые вошли в её состав! Как уж так получилось, что писательские власти не сумели «впихнуть» в неё своих генералов? Не знаю… О каждом из наших старших коллег, вошедших в её состав, можно много и интересно рассказывать, но я позволю себе назвать только некоторые имена… порой забытые, порой неизвестные, но это замечательные писатели и настоящие друзья… Михаил Светлов. Лев Славин. Лидия Либединская. Владлен Бахнов. Михаил Зенкевич. Нина Бялосинская… Илья Френкель.

Кто нас «прикреплял» — не знаю. Я «достался» Илье Френкелю. Познакомились тут же, в ЦДЛ (Центральный Дом Литераторов).

— Знаете, что, — предложил Илья Львович, — приходите ко мне. Там и поговорим, — он смотрел на меня сверху. Красивая седеющая шевелюра, мягкие черты лица, какие бывают от доброты сердца… я сразу же внутренне назвал его «ребе». И, как вскоре оказалось, не ошибся. — Я живу в Лаврушенском. Знаете, где это? Да, в писательском доме… — Конечно, я знал этот тихий Замоскворецкий переулок и дом как раз напротив Третьяковской галереи и особняка Демидовых со знаменитыми чугунными литыми воротами… Страшно было идти к известному писателю, которому во внуки годишься, но больше всего, конечно, разбирало любопытство: как живёт человек, написавший «Давай закурим» — песню, которую невозможно даже как-то характеризовать. Она и не популярная, и не любимая, и не знаменитая – она вобрала в себя время, и без неё не представить того военного лихолетья, тех людей, она — частичка эпохи, как год, месяц и число. Она – навсегда, она, как формула души… Она — «Давай закурим»! Что ж тут говорить!

Так как же он живёт? Он, для меня недоступный «взрослый», небожитель, может быть…

Дверь открывает женщина небольшого роста с татарским лицом. Собачка с нестерпимым заглушающим слова лаем бросается под ноги. Появляется в конце коридора высокая сутулящаяся фигура Ильи Львовича. Он улыбается по-домашнему и внятно увещевает пёсика:

Дверь открывает женщина небольшого роста с татарским лицом. Собачка с нестерпимым заглушающим слова лаем бросается под ноги. Появляется в конце коридора высокая сутулящаяся фигура Ильи Львовича. Он улыбается по-домашнему и внятно увещевает пёсика:

— Гумми, где Хрущёв? — собака стремительно, проскальзывая коготками по паркету, бросается в открытую дверь, и её лай слышится оттуда. — Смотрите, смотрите! — сквозь смех приглашает Илья Львович. Мы быстро следуем за ним в комнату. Гумми стоит задними лапами на стуле, передними опирается на подоконник и заливисто, яростно лает! — А Косыгин, Косыгин где? — подливает масла в огонь Френкель, и тут уж кроме лая и отзванивающих стёкол окна ничего не остаётся в комнате — а там, за окном, залитый солнцем Кремль. Как на ладони. Вот напротив Большой Кремлёвский дворец (Дворца съездов ещё не было), и Иван Великий сверкает куполами. Но темпераментное выступление затянулось, а пса не унять, и тут тихий женский голос призывает:

— Гумми, купаться! — и всё. До поздней ночи пёс пропадал где-то, и никто не мог его найти ни в одном потайном углу…

— Жалко! — посетовал Илья Львович. — Он и петь горазд, а как говорит «мама»! Теперь уж в другой раз…

Сразу столько открылось пришедшему. Стало покойно. Стало хорошо… И было мне так несколько десятилетий потом в этом доме потому, очевидно, что дом Ильи Львовича всегда сам выстраивался вокруг него и никогда не был понятием географическим, адресным. Дом — была его открытая душа: «Давай закурим»… приглашение к разговору, откровенности, расположенности друг к другу…

Он смачно закуривает сигарету. Я кручу ручку старинной медной кофемолки — иначе кофе тут не варили никогда…

— Вы знаете, потрясающе современный поэт Державин! Что скажете? — молчу озадаченный. — Вот давайте почитаем:

Он принял меч — и луч горящий

В его руке увидел враг;

Пронёсся дух животворящий

В градах, в домах, в полках, в судах.

Всех ранний петел возбуждает,

От сна всяк к делу поспешает

И долг свой тщательно творит;

Всяк движется, стремится, внемлет,

На стогне крепко страж стоит,

Перед зерцалом суд не дремлет,

Скрывает злость главу свою

Под царским бдительным призором:

Орёл с высот так быстрым взором

Шипящу в мраке зрит змию.

А ведь это же ещё до Пушкина! Ещё онегинской строфы не было! И как точно, сколько чувства! Экспрессия какая!

— Илюша, — перебивает маленькая женщина, — почитай из новой книжки… — это Эмине-ханум, жена… может быть, слишком сухо. Надо бы сказать… а как сказать, что она не только часть его, они не только проросли друг сквозь друга, но, очевидно, и говорить могут через слово: он-она-он-она — и получится предложение, фраза. У них свой общий стиль… и стихи… нет, не общие, они на двоих, ибо, если Эмине-ханум не то что бы не одобрит строфу или строку, но не получит от неё удовольствия… строфа вдруг исчезнет, видоизменится, скукожится и… замолчит… — Так читай же!.. — и Илюша (простите… это не панибратство и не амикошонство, и никогда я не позволил себе обратиться к Илье Львовичу иначе как по имени отчеству, но между собой о нём, и даже при нём, невозможно иначе, как ИЛЮША… с любовью и не наигранным уважением), Илюша медленно перебирает листочки и прижмуривает один глаз за толстым стеклом очков, спасаясь от дыма сигареты…

Когда окончатся бои

И похоронят всех убитых,

Поселятся мечты мои

В местах, самой войной открытых,

—

Между деревьев на траве,

В тени урочищ Приднестровья,

Где были сложные условья,

Где тосковал я по Москве.

Возникает иллюзия материальности четвёртого измерения в самом вульгарном смысле — вот оно: Время. Его можно листать! Его можно повторять, как ролик кинофильма:

Писать о славе, смерти, бое,

Строкой воинственной звеня,

Мне не по сердцу: ретивое

Моё хитро, как западня.

Начну торжественно, друзья,

О грозном громе артогня.

Оно стучит: «Брехня! Брехня!

Ты спой мне что-нибудь иное —

Про свет звезды, про отблеск дня,

О раннем утреннем покое…»

И тут врезается телефон. Смещаются эпохи. И лицо поэта грустнеет и пасмурнеет, а потом вдруг улыбка от находки, и он говорит в трубку:

— Нет, нет, вы послушайте! Дело вот в чём. Я совсем другой работой занят, и стихов новых у меня нет!.. «Надо же! Отказывается печататься в столичном журнале!» – бурлит во мне!.. — А вот у меня в гостях сейчас как раз молодой талантливый автор, он непременно принесёт вам стихи, непременно! Я обещаю! «Ого! Неужели это он обо мне?» — Илюша кладёт трубку и говорит именно мне: — Вот вам и оказия! Запишите-ка телефон да имя редактора и непременно отнесите, а то меня подведёте! «Уж не подведу!» — ликую я внутри! Я хватаю ручку и пишу, и мой энтузиазм гаснет и сходит на нет, и я огорчён, и понимаю, что это место мне уступил Илюша, потому что журнал заштатный, глупый, официозный, и не резон такой знаменитости у них печататься!.. А Илюша ведь — ребе, он всё понимает и смотрит на меня с усмешкой, и мне уже совестно, хотя ничего не сказано, а только заключительная формула, диагноз:

— Знаешь, — и с этого момента «на ты» на всю оставшуюся жизнь, — печататься надо всюду! Всюду! Знаешь почему? Меньше места дуракам останется! — вот этого я не знал! Не предполагал. Ребе, ребе… на канцелярите — наставник!..

Илюше повезло. Он получил, наконец, после многолетнего стояния в очереди в пользование дачу в посёлке Переделкино. Москва рядом. Дом хороший. Соседи не очень. Жизнь. Иван Демьянович на стареньком «Москвичике» — пикап привозит последние новости из Дома творчества — кто уехал, кто приехал, что издали… и обед, чтобы хозяйке не возиться. Она занята другими делами: все комнаты уставлены и стены завешаны ветками, сучками, пнями, корягами, они превратились в журавлей, косуль, осьминогов, лохматых поэтов, грустных гномов… а ещё Эмине пишет нечто в сказочном духе. Это интересно, талантливо… Дом напитан творчеством… Дочка учится у Мстислава Растроповича… она — любимица знаменитости… потом станет Лауреатом конкурса им. П.И.Чайковского… потом её сын станет пианистом…

Ещё все живы. Все на месте… солнце кажется ярче вдвое от удивительных жёлтых тополей вдоль улицы по обочине поля… Вот сюда, по дуге, мимо дачи Бориса Пастернака к тому двухэтажному домику белого кирпича… там четыре двухэтажных квартиры… и там за столом на Илюшин день рождения сегодня собираются чудесные люди… Арсений Тарковский, Роман Сэф, Александр Ревич, Лев Розгон с женой Рикой… кто-то приходит, поздравляет и уходит…

Но вдруг настойчивый и дерзкий стук. Мы вздрагиваем. Эмине спешит к двери, потом возвращается и просит Илюшу подойти ко входу…

Когда они только въехали, и Эмине отправилась на станцию, её у ворот посёлка остановил сторож писательских дач. Он здесь, кажется, и родился и в сторожах остался по слабости к литературе, но знать по штату обязан был всё. «Кто такие?» — поинтересовался он, и в какой даче, мол. «Хренкель? Нет. Хренкеля, такого писателя, не знаю. Хренников есть, но тот, кажись, конпозитор… а Хренкель? Нет… А и сколько он получает, твой муж-та?» — сторож строг и не страшится авторитетов! Эмине смущается и говорит, что он уже на пенсии, а пенсии, как у всех людей, так и у писателей… «Эта что жа, сто двадцать рэ!?» — возмущается сторож. — Это что жа за писатель, если сто двадцать?… Вот у…» — но Эмине уже не слышит, она ретируется от шустрого литературоведа…

Обиженная и смущенная вернулась Эмине. Не пошла на станцию…

Через несколько месяцев, ровно 9 мая, в день Победы, этот сторож пришёл к Илюше с огромным неохватным букетом сирени. Кто-то сказал ему, как потом выяснилось, что «этот Хренкель» написал «Давай закурим»… Сторож был сильно поддат и от своих слов не отказывался, он пришёл их исправить:

— Твой-то — настоящий писатель, — втолковывал он Эмине. — Ты его не тревожь. Вот цветы передай. Он настоящий — такую песню написал. А меня прости. Такую песню! В пояс от меня поклонись ему! — и он поклонился в пояс.

Теперь он приходил по праздникам и частенько в день рождения. Поздравить.

Многие шли в этот дом за добрым словом, за советом, а чаще исповедаться… перед мудрой Эмине-ханум… Без неё невозможно представить себе ни дома Илюши, ни переделкинского дружеского круга…

У них был ещё один, кроме прочих, талант: они удивительно умели слушать и так молчать, что хотелось рассказывать… Они могли понять и сострадать, потому что самим досталось полной мерой… а рассказ Эмине-ханум как их, Крымских татар, выгоняли с родных земель — это огромная незаконченная книга…

Каждый день, в то время, когда Илья Львович не работает наверху за своим столом в кабинете, за другим столом, на не очень поместительной кухне голоса, голоса, голоса… людей знаменитых и начинающих путь… Среди талантов нет иерархии… а не талантливые здесь не приживаются… И неспешно, без раздражения течёт жизнь… может быть оттого, что они настрадались, может быть от мудрости, пришедшей с годами, а ещё от неистощимого чувства юмора…

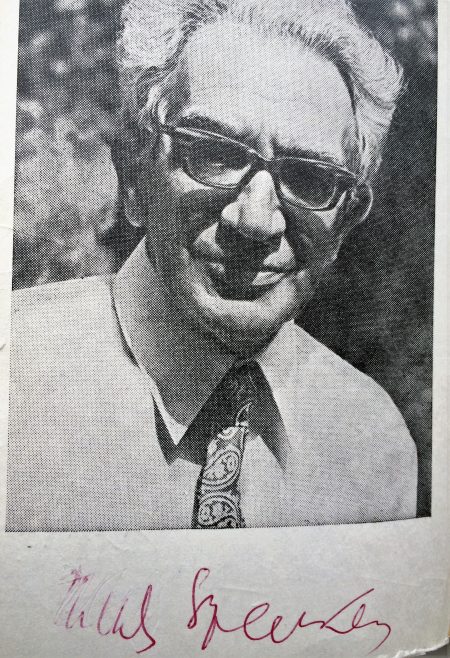

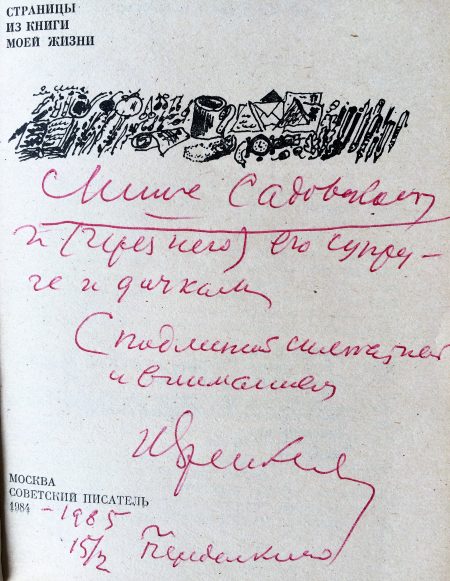

Маргарита Садовская, Юлия Садовская, Михаил Садовский — второй ряд,

Эмине Ханум и Илья Френкель — первый ряд.

комментария 4

Александр Зиновьев

03.08.2019А ещё… к этому: «Однажды смерть зап мной придёт». Я уже в том возрасте, когда отчасти невольно но вкрадываются и о ней, неродимой, мысли и что-то подсказывает, не буди лихо. Не поминай её в суе.Вдруг про тебя (меня) забудет.

Александр Зиновьев

03.08.2019Обязательно ВСЁ прочту. Но как смущает через строчку СЛЕДИТЬ! Следить! Следить!

Мантра какая-то на всё то ВРЕМЯ! А ведь ТЕМ временем мы ещё и ЖИВЫ!

isaak Trabskiy

31.07.2019Дорогой Михаил,чем дольше я с Вами общаюсь, читаю Ваши стихи

и воспоминания, тем дороже и духовно ближе Вы… Здоровья Вам и сил! Большое спасибо!

Byuf

29.07.2019Действительно, странно… Михаил Рафаилович, Вы умеете потрясти! Мне открылся Илья Львович Френкель с неожиданной стороны…Талантливый, мудрый, искренний, обаятельный… и как умел быть всем нужен, но не дай бог кого-то собой обременить. И не учил, не наставлял, а как бы исподволь мог дать совет, помочь. Что имеем — не жалеем, а потеряв -плачем…