–Э–Њ–≤–Њ–µ

- –Ю —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ — –Љ–µ—В–Ї–∞ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є

- «–Х—Б–ї–Є –±—Л –Љ—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —П–Ј—Л—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є». –Я–Њ–ї–Є—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є

- –Я–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ: –Њ—В –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Ї –Ј–љ–∞–Ї—Г

- –Х–ї–µ–љ–∞ –°–Њ–Љ–Њ–≤–∞. ¬Ђ–ЮвАЩ–Ї–µ–є — –ЊвАЩ–Љ—Н–є¬ї, –Є–Ј–Љ–µ–ї—М—З–Є—В–µ–ї—М –љ–µ—Г–і–∞—З¬ї. –°–∞—В–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј

- –Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ —Г–Љ–∞ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ

- –Ы–∞—А–Є—Б–∞ –Х—Б–Є–љ–∞. ¬Ђ–Ь–∞—А—В–∞ –Є –Ь–∞—А–∞—В¬ї. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј

- –Х–ї–µ–љ–∞ –°–Њ–Љ–Њ–≤–∞. ¬Ђ–Т—Л—З–Є—В–∞–љ–Є–µ –≤–ї–∞–≥–Є¬ї. –°–∞—В–Є—А–Є–Ї–Њ-—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–µ —Н—Б—Б–µ

«–Я–Њ—О —П —В–≤–Њ–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ…». –°–ї–Њ–≤–Њ –Њ –њ–Њ—Н—В–µ –§–µ–і–Њ—А–µ –°—Г—Е–Њ–≤–µ

30.03.2021

–Ц–Є–Ј–љ—М –њ–Њ—Н—В–∞… –Ґ–∞–є–љ–∞, –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞. –І–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—В–µ–Ј—П –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Н—В—Г –љ–µ —Б—В—А–∞—И–µ–љ. –Ю–љ –Њ—В–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П (–Ї–∞–Ї –±—Л –≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Г –љ–∞ –†—Г—Б–Є –Љ–Њ–ї–≤–Є–ї–Є — –Њ—В–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П…) –Њ—В —Б—Г–µ—В—Л –Љ–Є—А–∞, –Њ—В –µ–≥–Њ —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–Њ–≤ –Є —Б–ї–∞–≤—Л, —А–∞—Б–њ—А–µ–є –Є –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–Є–є, —Е–≤–∞–ї—Л –Є –Ї–ї–µ–≤–µ—В—Л. –Ш, –і–∞, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г, –Є—Е –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ—В —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ… –Є —Г—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Ј–∞—В–≤–Њ—А.

–Т –Ј–∞—В–≤–Њ—А —Б—З–∞—Б—В—М—П —В–≤–Њ—А–Є—В—М.

–Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ… –њ–µ–љ–Є–µ… –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б…

–Х—Б—В—М —Г –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—Н–Љ–∞, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ –Њ–љ–∞ — «–Ю–і–Є–љ–Њ–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б». –≠—В–Њ –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–∞, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї-–Ј–љ–∞–Ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –±—Л—В–Є—П –њ–Њ—Н—В–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –±—Л–ї –§–µ–і–Њ—А –°—Г—Е–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Є –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П.

–Т—А–µ–Љ—П, –≤—А–µ–Љ—П… –Т—Б–µ–њ–Њ–ґ–Є—А–∞—О—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П… –Р –љ–µ –≤–ї–∞—Б—В–љ–Њ –Њ–љ–Њ –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. –І—В–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ — –і–∞ —Г—Б–ї—Л—И–∞–љ–Њ –±—Г–і–µ—В. –І—В–Њ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ — –і–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –≤ –∞–љ–љ–∞–ї–∞—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ –і–ї—П –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є.

–§–µ–і–Њ—А—Г –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З—Г –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–µ–Љ–љ–∞—П —Б–ї–∞–≤–∞, –µ–µ –≥—А–Њ—Е–Њ—В, –µ–µ —Д–∞–љ—Д–∞—А—Л. –Ю–љ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –љ–∞—Б–ї—Г—И–∞–ї—Б—П —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–Њ—Е–Њ—В–∞ –≤–Њ–є–љ—Л. –Я–Њ–Љ–љ—О –µ–≥–Њ –љ–∞ –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ф–Њ–Љ–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤: –≤–µ—З–µ—А –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П «–†—Г—Б—Б–Ї–∞—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–∞—П –њ–Њ—Н–Ј–Є—П –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞», –≤ –Ј–∞–ї–µ — –∞–љ—И–ї–∞–≥, –≤—Б—О –љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –µ–ї–Ї–Є, —Б–µ—А–њ–∞–љ—В–Є–љ, –Ї–Њ–љ—Д–µ—В—В–Є –љ–∞ –њ–∞—А–Ї–µ—В–µ. –Ґ–µ–Љ–љ–∞—П –њ–∞—Б—В—М –Ј–∞–ї–∞. –Ч–∞ –Ї—Г–ї–Є—Б–∞–Љ–Є –°—Г—Е–Њ–≤ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В –Ї–Њ –Љ–љ–µ, –њ—А–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В –Љ–љ–µ —А—Г–Ї–Є. –Ъ—А–µ–њ–Ї–Њ –њ–Њ–ґ–Є–Љ–∞–µ—В –Љ–Њ–Є.

— –Э–µ –≤–Њ–ї–љ—Г–є—В–µ—Б—М, –Ы–µ–љ–Њ—З–Ї–∞! –І–Є—В–∞–є—В–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ! –° –Э–Њ–≤—Л–Љ –≥–Њ–і–Њ–Љ!..

–Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ — —В–Є—Е–Њ –Є –≤–µ—Б–Ї–Њ, –≥–ї—П–і—П –Љ–љ–µ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –≤–µ—Б–µ–ї–Њ –Є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ-—Б–Ї–Њ—А–±–љ–Њ:

— –° –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л–Љ…

–Ш –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ–≤–µ—П–ї–Њ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –С–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ—В—А–Њ–Љ. –Т—Л–ґ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ–є. –Я–Њ–ї—Л–љ—М—О. –®–Є—А—М—О —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—П –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П.

«–Т–Њ—В –Є –Њ–њ—П—В—М —П –≤ –Ю—Б—С–ї–Ї–µ, —Б–Є–ґ—Г —Г–ґ–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Љ–µ—Б—П—Ж. –Э–Є—З–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л—Б–Є–і–µ–ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –і–≤–Є–≥–∞—О—Б—М, —Е–Њ–ґ—Г –њ–Њ –њ–Њ–ї—П–Љ, –њ–Њ –ї—Г–≥–∞–Љ, —Б–ї—Г—И–∞—О, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є —А–Њ–Љ–∞—И–Ї–Є, –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М—З–Є–Ї–Є; –Њ–љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Ј–∞–њ–∞—Е–∞–Љ–Є, —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ—Б–Њ–±–Њ —Б–ї—Л—И–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –њ–Њ–ї—Л–љ—М. –Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ –Њ–љ–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–ї—Л—И–љ–Њ –Є –Њ—З–µ–љ—М –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В…»

(–Ш–Ј –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –§—С–і–Њ—А–∞ –°—Г—Е–Њ–≤–∞ –Ш–≤–∞–љ—Г –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤—Г, 3 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1970 –≥–Њ–і–∞)

***

–°—В–Є—Е–Є –±—Л–ї–Є –µ–Љ—Г — –≤–Њ–Ј–і—Г—Е. –Я–Є—Б–∞–ї, –Ї–∞–Ї –і—Л—И–∞–ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ—В –њ—А–Є–Ј—А–∞—З–љ—Л–є, —Б–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–є, –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ—О—Й–Є–є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е —Б—В–Њ—П–ї –њ–Њ–і —Б–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞.

–Э–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Љ–µ–љ—П — –Є —В–Њ–≥–і–∞, –Є —В–µ–њ–µ—А—М, –≤—Б–µ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л — –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–µ—В –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ–є, –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —З–Є—В–∞—О –µ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Є –Є–ї–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О –Њ –љ–Є—Е –Є –Њ –љ–µ–Љ, –ґ–Є–≤–Њ–Љ?

…–Р —П вАФ —Г–ґ–µ –љ–µ —П. –ѓ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–љ—М, —П —Н—Е–Њ

–С–µ–≥—Г—Й–µ–є –њ–Њ –њ–Њ–ї—О, –≥—Г–і—П—Й–µ–є –Ї–Њ–ї–µ–Є,

–ѓ вАФ –њ–∞–Љ—П—В—М –ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞

–Т –Љ–Њ–µ–є –Є–Ј–Љ—Г—З–µ–љ–љ–Њ–є –±–µ—Б—Б–Њ–љ–љ–Є—Ж–µ–є –Ї—А–Њ–≤–Є.

–Ц–Є–Ј–љ—М –±–µ–Ј —Б–љ–∞: –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ–≥–Њ — –њ–Њ—Н–Ј–Є—П. –Ц–Є–Ј–љ—М –±–µ–Ј –±—Л—В–∞: –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ–≥–Њ — –њ–Њ—Н–Ј–Є—П.

–Ц–Є–Ј–љ—М –±–µ–Ј –Љ–µ—Б—В–Є –Є –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–Є, –Ј–∞—В–Њ — —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ.

–Т–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–Є — –њ–Њ—Н–Ј–Є—П.

–Т—Б—П–Ї–Є–є –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є –њ–Њ—Н—В, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, –ґ–Є–≤–µ—В —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ –Є –≤ –С–Њ–≥–µ; –Њ—В–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П, —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–µ–Љ —Н—В–Њ –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Њ—В —Г–ґ–∞—Б–∞ –Ј–ї–Њ–±—Л –Є –Љ–µ—А–Ј–Њ—Б—В–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ—Г—Б—В–µ–љ–Є—П.

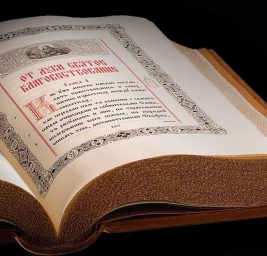

–Я–Њ—Н–Ј–Є—П — –Ф–∞–≤–Є–і–Њ–≤–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ, –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Я—Б–∞–ї—В—Л—А—М –Ф–∞–≤–Є–і–∞-—Ж–∞—А—П. –£ –§–µ–і–Њ—А–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З–∞ –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–∞—П –≤–µ—Й—М –≤ —Б—В–Є—Е–∞—Е — «–Р–≤–≤–∞–і–Њ–љ–∞». –Ю–љ–∞ — –≤ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є. –Ф–∞–є –С–Њ–≥ –Х–ї–µ–љ–µ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ–µ, –µ–≥–Њ –і–Њ—З–µ—А–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞–Љ–Є –Њ –µ–≥–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–Є, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М —Н—В–Њ—В —В–µ–Ї—Б—В. –ѓ –Ј–љ–∞—О –Њ–± «–Р–≤–≤–∞–і–Њ–љ–µ» –њ–Њ–љ–∞—Б–ї—Л—И–Ї–µ. –Э–Њ —П –і–Њ–≥–∞–і—Л–≤–∞—О—Б—М: —Н—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Л –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П. –≠—В–Њ — –Њ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –≠—В–Њ — –Њ –љ–∞—Б —Б –≤–∞–Љ–Є. –Ш —Н—В–Њ — –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–Є, –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Д—А–µ—Б–Ї–µ –≤ —Б—В–∞—А–Њ–Љ —Е—А–∞–Љ–µ: –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Њ –Є–Ј –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–Є –Р–і–Њ–≤–∞ –≤–і—А—Г–≥ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –С–Њ–ґ–Є–є –Њ–≥–Њ–љ—М. –Т –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ—Л–є –Ю–≥–Њ–љ—М.

***

–Я–ї–∞–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л… –°—В—А–∞—И–љ—Л–є, –њ—А–µ–Є—Б–њ–Њ–і–љ–Є–є –Њ–≥–Њ–љ—М –≤–Њ–є–љ—Л…

–§–µ–і–Њ—А –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З –≤–Њ–µ–≤–∞–ї. –Ш, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ, –≤–Њ–є–љ—Г —Б –±–µ—А–µ–≥–∞ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ –њ–µ—А–µ–њ–ї—Л–≤—И–Є–µ, –Ј–∞–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї—Б—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –ґ–Є–Ј–љ—М –Є —Б–Љ–µ—А—В—М, –њ–Њ–±–µ–і–∞ –Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞–і –њ–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—А–∞–≥–Њ–Љ –Є –њ–Њ–ї—Л–љ–љ–∞—П –≥–Њ—А–µ—З—М –њ—А–Є –Љ—Л—Б–ї–Є –Њ –њ–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±—А–∞–љ–Є — –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –і—А—Г–Ј—М—П—Е –Є –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ—Л—Е –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞—Е:

…–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–љ–∞–Љ–Є –Я–Њ–±–µ–і–∞ вАФ

–Њ–љ–∞ –Љ–Њ–µ—О –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –±—Л–ї–∞.

–Т–Њ–є–љ–∞… –Ъ—В–Њ –≤–Њ–µ–≤–∞–ї, –љ–µ –ї—О–±–Є—В –Њ –≤–Њ–є–љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М. –Ґ—П–ґ–µ–ї–Њ —Н—В–Њ, —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –±–Њ–ї—М–љ–Њ.

–Э–Њ –±–Њ–ї—М –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П — –±–Њ–ї—М –≤–µ—З–љ–∞—П; –±–Њ–ї—М –С–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–∞—П. –Ю–љ–∞ — –і–∞, –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞..

–Т –і—Л–Љ—Г –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞,

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –≤—Б–µ –њ–µ–њ–ї–Њ–Љ —Б—В–∞—В—М,

–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П –і—А–Њ–ґ–∞–ї–∞,

–Р —П —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –љ–µ –і—А–Њ–ґ–∞—В—М.

–Р —П —Б–Є–і–µ–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Њ–Ї–Њ–њ–µ

–° –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–Љ —А—Г–ґ—М–µ–Љ,

–Ш –±–∞–≥—А—П–љ–µ–ї –≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–±–Є

–†–∞–Ј–і–≤–Є–љ—Г–≤—И–Є–є—Б—П –Њ–Ї–Њ–µ–Љ.

–Р—Е —Н—В–Є –ї—О–і–Є, –ї—О–і–Є, –ї—О–і–Є,

–Т—А–∞–ґ–і–Њ–є –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–є –≤–Њ—Б–Ї–Є–њ—П,

–Ю–љ–Є –Є–Ј –≤—Б–µ—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є

–£–≤–µ—З–Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Є—Е —Б–µ–±—П.

–°–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О –љ–µ–њ—А–µ–ї–Њ–ґ–љ–Њ,

–Я–Њ–і—А–Њ—Б—И–Є–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А—О –ї–µ—Б–∞–Љ:

–Я–Њ–њ–ї–∞–Ї–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ,¬†вАФ

–Т–Њ–є–љ–∞ –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї–∞ —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ.

–Р –Ї–∞–Ї —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–µ –њ–Њ–њ–ї–∞–Ї–∞—В—М

–Э–∞ –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ—Л–є –±—Г–≥–Њ—А–Њ–Ї,¬†вАФ

–ѓ —Б–∞–Љ –≤–Њ–ї–Њ–Ї —Б–µ–±—П –љ–∞ –њ–ї–∞—Е—Г,

–Э–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –ї–Њ–±–љ–Њ–µ –≤–Њ–ї–Њ–ЇвА¶

–Ъ—В–Њ –≤–Њ–µ–≤–∞–ї — –Є –љ–µ–≤–µ—А—Г—О—Й–Є–є, —Г–≤–µ—А–Њ–≤–∞–ї.

***

–§–µ–і–Њ—А –°—Г—Е–Њ–≤ –≤–µ—А–Є–ї –≤ –С–Њ–≥–∞. –Т–µ—А–Є–ї —Б—Л–Ј–Љ–∞–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ. –≠—В–Њ —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—З–Є–≤–∞–µ—В —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –≤—Б–µ –≤–Њ—Б—Е–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, —В–Њ –≥—Г—Б—В—Л–µ, —В–Њ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–µ, –Ї–∞–Ї –љ–µ–ґ–љ—Л–µ –ї–µ—В–љ–Є–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞, —Б–ї–Њ–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –њ—А–Њ–љ–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –µ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є.

–Я–Њ—О —П –Ґ–≤–Њ–µ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ,

–Ю –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –Ґ–≤–Њ–є —Б–ї–∞–≤–ї—О!

–Ш–Ј–±–∞–≤—М –Љ–µ–љ—П –Њ—В –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ—М—П,

–ѓ —Б–∞–Љ-—В–Њ —Б–µ–±—П –љ–µ –Є–Ј–±–∞–≤–ї—О.

–Я–Њ—Б—В–∞–≤—М –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–µ —Б—В–Њ–њ—Л –Љ–Њ–Є

–Э–∞ –њ—Г—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Њ–њ—В–∞–љ –Ґ–Њ–±–Њ—О,

–Я—Г—Б—В—М –і–Њ–ґ–і—М –Ґ–≤–Њ–Є –њ–∞–ґ–Є—В–Є –≤—Л–Љ–Њ–µ—В,

–°–≤–Њ–µ–є –Њ–±–ї–∞—Б–Ї–∞–µ—В –ї—О–±–Њ–≤—М—О…

–Ґ–∞–Ї –Є –Ј–≤—Г—З–Є—В –≤–љ—Г—В—А–Є —В–Њ—В –µ–≥–Њ –∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є-–ї–µ–≥–Ї–Є–є, —З—Г—В—М —Б —Е—А–Є–њ–Њ—В—Ж–Њ–є, –≤–µ—Б–µ–ї—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ—Л–є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ-–њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ, –і—А–µ–≤–љ–µ-–њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–є –Љ–Њ—А—Й–Є–љ:

«–° –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л–Љ!..»

–Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є—П 2

–Х–ї–µ–љ–∞ –§—С–і–Њ—А–Њ–≤–љ–∞ –°—Г—Е–Њ–≤–∞

27.10.2021–Ф–Њ—А–Њ–≥–∞—П –Х–ї–µ–љ–∞! –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ –Ј–∞ –і–Њ–±—А—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ –Љ–Њ—С–Љ –Њ—В—Ж–µ. –≠—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –њ–Њ—Н—В–∞ –љ–µ –±–∞–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б—В—А–Њ–Ї–∞–Љ–Є — –∞ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ! –Ц–µ–ї–∞—О –Т–∞–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–≤!

–Ш–љ–≥–∞

31.03.2021–•–Њ—А–Њ—И–∞—П, —Б–≤–µ—В–ї–∞—П —Б—В–∞—В—М—П –Њ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–Љ –Є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ –Є –њ–Њ—Н—В–µ –§–µ–і–Њ—А–µ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З–µ –°—Г—Е–Њ–≤–µ. –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ –Х–ї–µ–љ–µ –Ъ—А—О–Ї–Њ–≤–Њ–є.