–Э–Њ–≤–Њ–µ

- –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –†–∞–і–Є—Й–µ–≤, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї, –њ–Њ—Н—В, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–µ–є—И–Є–є –і–µ—П—В–µ–ї—М —Н–њ–Њ—Е–Є –Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П

- –Ф–≤–∞ –і–љ—П —П—А–Ї–Є—Е –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є вАФ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М ¬Ђ–Т–Ї—Г—Б –ї–µ—В–∞ –њ—А–Њ–є–і–µ—В 12вАУ13 –Є—О–ї—П –≤ ¬Ђ–Ґ—А–Є –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞. –Ф–µ–њ–Њ¬ї!

- –Я—А–µ–Љ–Є—П ¬Ђ–°–њ–Њ—А—В –Є –†–Њ—Б—Б–Є—П¬ї: –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—П –±–Є–Ј–љ–µ—Б, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Є —Б–њ–Њ—А—В

- –°–≤–µ—В–ї–∞–љ–∞ –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤–∞. ¬Ђ21 –≤–µ–Ї — –Љ–∞—А—В…¬ї. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј

- –Ґ–Є–њ–Є—З–љ–Њ–µ –Ј–ї–Њ ¬Ђ—А–∞–Ј–Љ—Л—В–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–і–µ—А–∞¬ї –Ї–∞–Ї –љ–∞–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—В ¬Ђ–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–±—А–∞¬ї: –Є–≥—А—Л –≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В—М (–љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Є–љ–Њ—Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤)

- –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Ъ–Є—Б–µ–ї—С–≤. ¬Ђ–Ъ–∞–Ї –≤ –°–°–°–† –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –ї–µ—В–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П¬ї. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј

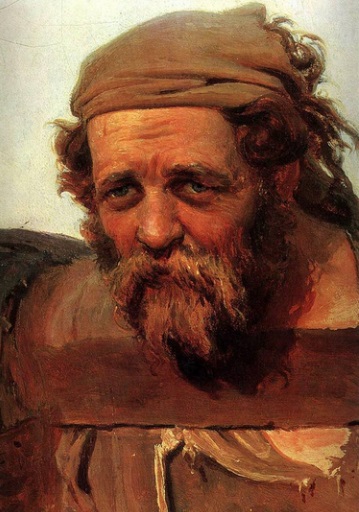

–І—В–Њ –Њ–љ –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ вАУ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞?

13.09.2021

–Ю–љ –њ–Њ—З—В–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В. –°–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ, –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –ѓ–Ї–Є–Љ–Њ–≤–Є—З. –С—Г–і—В–Њ –≤–Њ–Њ—З–Є—О –≤–Є–і–Є—В:

¬Ђ–Х—Б–ї–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, –Ї–∞–Ї –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –±—Л–ї –љ–µ–і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤ –Ї –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Ї —Б–Њ—Ж–Є—Г–Љ—Г, –Ї —А–∞–Ј—Г–Љ—Г [–Є–±–Њ –Њ–љ –і–Њ–≤–µ—А—П–ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –љ–µ –і–∞–љ–Њ вАУ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Є–і–µ–∞–ї—Г —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г {—З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ, —В.–µ. –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б—В–≤–Њ, –µ—Б—В—М –і–≤–Є–ґ—Г—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є}], –Ї –Љ–Њ—А–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Є—Б–Ї–∞–ї –Є—Б—В–Є–љ—Г –≤¬† –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Ж–µ–ї–Њ–Љ, –≤ –Ї–Њ—Б–Љ–Њ—Б–µ, –≤ –≤–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ [–њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —Н—В–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П–µ—В¬† –ѓ–Ї–Є–Љ–Њ–≤–Є—З, —З—В–Њ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї–∞–Ї –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–і–µ–∞–ї, –≤–Њ—В –Њ–љ –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –і—А—Г–≥–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ; –Ї–Њ—Б–Љ–Њ—Б¬† –Є —В.–њ. –љ–µ–Ј–і–µ—И–љ–Њ—Б—В–Є], —В–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В —Д–Є–≥—Г—А–∞ –†–µ–њ–Є–љ–∞. –Ю–љ —В–Њ–ґ–µ –Ї —В–Њ–Љ—Г —Б–Ї–ї–Њ–љ—П–ї—Б—П [–Є–±–Њ –Є –µ–Љ—Г –±–Њ–≥ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–і–µ–∞–ї: —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є-—В–Њ –љ–∞—А–Њ–і, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В–∞–µ—В].

–†–µ–њ–Є–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–ї–∞—Б—В–Њ–≤. –Я—А–Њ—Б—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –њ–Њ—А–Њ–і—Л. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Њ–љ –±–µ—Б–њ–Њ—А–Њ–і–љ—Л–є, –Є–љ–∞—З–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П. –†–µ–њ–Є–љ —В–∞–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–љ–Њ—З–Є–љ–µ—Ж, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –Љ–µ–ї–Ї–Њ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –ї—О–±–Њ–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї, –ї—О–±–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є–є —З–Є–љ –Љ–Њ–≥–ї–Є —А–∞—Б—В–Њ–њ—В–∞—В—М, –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –†–µ–њ–Є–љ –љ–µ –њ—А–Є–Њ–±—А—С–ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–µ–≥–∞–ї–Є–Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞.

–Ф–ї—П –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–Є–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ—Л–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Л —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Є —Б–∞–Љ–Є —Б–Њ–±–Њ–є —А–∞–Ј—Г–Љ–µ—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П. –Э—Г –Ї–∞–Ї –ґ–µвА¶ –Њ–љ –ґ–µ –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В. –Ю–љ –ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В¬† –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–µ —В–Њ, –Њ —З—С–Љ –Њ–љ –і—Г–Љ–∞–µ—В [–љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —А–µ—З—М –Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –љ–µ –і—Г–Љ–∞–љ–Є—П, –∞ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞]. –Т–Њ—В –Ј–∞—Е–Њ—З—Г –Є —Б–Ї–∞–ґ—Г [–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –љ–µ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—А–≤–∞–≤—И–µ–µ—Б—П, —В.–µ. —Б–ї–µ–і –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞] вАУ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–µ—В. –Э—Г —В–∞–Љ –і–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–µ–ї–Њ–≤. –Х—Б—В—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л. –≠—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В.

–†–µ–њ–Є–љ вАУ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ. –Ю–љ –±—Л–ї –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 30-—В–Є –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ 40-–Ї–∞ –ї–µ—В —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —В–∞–Ї–Є–Љ –љ–µ–Ј–∞—Й–Є—Й—С–љ–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–љ–Њ—З–Є–љ—Ж–µ–Љ. –Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є —Г—П–Ј–≤–Є–Љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ–Ї. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і вАУ –њ—А–Є–Љ–Ї–љ—Г—В—М –Ї –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –Ї –љ–∞—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–Њ–≤—С—В –Ї —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –†–µ–њ–Є–љ –≤—Л—А–Њ—Б –љ–∞ —Н—В–Њ–є –њ–Њ—З–≤–µ —А–∞–Ј–љ–Њ—З–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Є –і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –Ј–∞ —Н—В–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є –Є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–µ—А—П—В –≤ –Њ–±—Й–Є–µ –Є–і–µ–Є. вАУ –Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В—Л, –≤—А–∞–≥–Є —В—А–Њ–љ–∞, —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Л, –љ—Г –і–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є.

–Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ—В —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –≤ —Б–≤–Њ–Є –ї—Г—З—И–Є–µ –≥–Њ–і—Л –±—А–∞–ї—Б—П –Ј–∞ –Ї–Є—Б—В—М, –њ–Є—Б–∞–ї –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –Є–ї–Є –њ–Њ—А—В—А–µ—В, –µ–≥–Њ –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї–Њ–µ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ —В–µ–ї–∞, –ґ–Є–Ј–љ–Є, —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞, —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є¬† [–≥–Њ–і—П—В—Б—П –ї—О–±—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ {–љ–Њ –ї—Г—З—И–µ вАУ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л–µ: —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–µ}, –ї–Є—И—М –±—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Є—Е —Б –њ—А–Є–і—Л—Е–∞–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є–і–µ–∞–ї–Њ–Љ]. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –њ–Є—Б–∞–ї, –Њ–љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–ї –Њ —Б–≤–Њ—С–Љ —Г—З–µ–љ–Є–Є [—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ —Г–ї—М—В—А–∞–њ–Њ—А–≤–∞–љ–љ–Њ–є —А—Г–±–∞—Е–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А; –Њ–љ –≤–њ–∞–і–∞–ї –≤ —В—А–∞–љ—Б, —З—В–Њ–± –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –њ—А–Є—В—Г–њ–Є–ї–Њ—Б—М –Є –љ–µ –Љ–µ—И–∞–ї–Њ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–Ї–Є–і—Л–≤–∞—В—М —А—Г–Ї–µ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Њ—Б—М]. –£—З–Є–ї, —Г—З–Є–ї, —Г—З–Є–ї, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≥–ї–∞–Ј–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Л–ї, –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —Г–≤–Є–і–µ–ї —З—В–Њ-—В–Њ [–њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–і–µ–∞–ї –≤–Є–і–µ–љ–Є—П —А–µ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —З–µ–≥–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –µ—Й—С –љ–µ –≤–Є–і–Є—В: –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В–∞].

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 70-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –Њ–љ –µ—Й—С —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–Є–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ –і–µ–љ–µ–≥ –Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –љ–Є—Й–Є–Љ–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –Є –Њ–љ —Б–∞–Љ, –µ–і–µ—В –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥—Г, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —В–∞–Љ, –њ–Њ–ї—О–±–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М —В–∞–Љ–Њ—И–љ–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ, —А—Л–±–∞–Ї–Њ–≤, –±—Г—А–ї–∞–Ї–Њ–≤, –Ї—Г–њ—Ж–Њ–≤ вАУ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—С—Б—В—А–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –њ–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —А–µ–Ї–Є.

–І–µ—А–µ–Ј 30 –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, —Г–ґ–µ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –•–• –≤–µ–Ї–∞, –Њ–љ –Є–Ј–і–∞—С—В —Б–≤–Њ—О –Ї–љ–Є–≥—Г –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ф–∞–ї—С–Ї–Њ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–µ¬ї, –Є —В–∞–Љ –Њ–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В —В–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Є —В–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П.

–Х–і—Г—В –Њ–љ–Є –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥—Г, –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤—Г—О—В –њ–Њ –Т–Њ–ї–≥–µ –Є –≤—Б—С —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—О—В —Б –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є –Њ —З—С–Љ? вАУ –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –Њ —З—С–Љ. –Ю –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—П—Е –љ–∞—А–Њ–і–∞. –С–µ–і–љ—Л–є –ї—О–і. –£–ґ–∞—Б–љ—Л–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Є. –Э–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ. –Ш –ї—О–±–Њ–є —Б—В—Г–і–µ–љ—В, –ї—О–±–Њ–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, –ї—О–±–Њ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є. –Т—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –†–Њ—Б—Б–Є—П –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞¬ї

(–Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Љ–µ—В–Ї–∞ 16:09)

–Э–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–∞–Ї. –£–і–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ –±—Г—А–ї–∞–Ї–∞—Е –†–µ–њ–Є–љ —Б—В–∞–ї, –µ—Й—С –љ–µ —Г–µ–Ј–ґ–∞—П –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥—Г:

¬Ђ–Я—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї–Є—Б—М. –Ю –±–Њ–ґ–µ, –Ј–∞—З–µ–Љ –ґ–µ –Њ–љ–Є —В–∞–Ї–Є–µ –≥—А—П–Ј–љ—Л–µ, –Њ–±–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–µ? –£ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ–∞—П —И—В–∞–љ–Є–љ–∞ –њ–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ –≤–Њ–ї–Њ—З–Є—В—Б—П –Є –≥–Њ–ї–Њ–µ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ —Б–≤–µ—А–Ї–∞–µ—В, —Г –і—А—Г–≥–Є—Е –ї–Њ–Ї—В–Є –њ–Њ–≤—Л–ї–µ–Ј–ї–Є, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±–µ–Ј —И–∞–њ–Њ–Ї; —А—Г–±–∞—Е–Є-—В–Њ, —А—Г–±–∞—Е–Є! –Ш—Б—В–ї–µ–≤—И–Є–µ вАФ –љ–µ —Г–Ј–љ–∞—В—М —А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Є—В—Ж–∞, –≤–Є—Б—П—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ –љ–Є—Е –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є, –Є –љ–µ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М –і–∞–ґ–µ –љ–Є —Ж–≤–µ—В–∞, –љ–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–Є, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ–Є —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л. –Т–Њ—В –ї–Њ—Е–Љ–Њ—В—М—П! –Т–ї–µ–≥—И–Є–µ –≤ –ї—П–Љ–Ї—Г –≥—А—Г–і–Є –Њ–±—В–µ—А–ї–Є—Б—М –і–Њ–Ї—А–∞—Б–љ–∞, –Њ–≥–Њ–ї–Є–ї–Є—Б—М –Є –њ–Њ–±—Г—А–µ–ї–Є –Њ—В –Ј–∞–≥–∞—А–∞вА¶ –Ы–Є—Ж–∞ —Г–≥—А—О–Љ—Л–µ, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–µ—А–Ї–љ–µ—В —В—П–ґ–µ–ї—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –Є–Ј-–њ–Њ–і –њ—А—П–і–Є —Б–±–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤–Є—Б—П—З–Є—Е –≤–Њ–ї–Њ—Б, –ї–Є—Ж–∞ –њ–Њ—В–љ—Л–µ –±–ї–µ—Б—В—П—В, –Є —А—Г–±–∞—Е–Є –љ–∞—Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –њ–Њ—В–µ–Љ–љ–µ–ї–Є… –Т–Њ—В –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В —Б —Н—В–Є–Љ —З–Є—Б—В—Л–Љ –∞—А–Њ–Љ–∞—В–љ—Л–Љ —Ж–≤–µ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і! –Я—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–≤—И–Є—Б—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ, —Н—В–∞ –≤—М—О—З–љ–∞—П –≤–∞—В–∞–≥–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞—В—М –і–Њ—А–Њ–≥—Г —Б–њ—Г—Б–Ї–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –Ї –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і—Г… –Э–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Є –±–Њ–ї–µ–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л! –Ш —З—В–Њ —П –≤–Є–ґ—Г! –≠—В–Є –њ—А–Њ–Љ–Њ–Ј–≥–ї—Л–µ, —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ —З—Г–і–Є—Й–∞ —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –і–Њ–±—А–Њ–є, –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є —Б–Љ–Њ—В—А—П—В –љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ—Л—Е —А–∞–Ј—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –±–∞—А –Є –ї—О–±–Њ–≤–љ–Њ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—О—В –Є—Е —Б–∞–Љ–Є—Е –Є –Є—Е –љ–∞—А—П–і—Л. –Т–Њ—В –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї—И–Є–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Г –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–є –±—Г—А–ї–∞–Ї –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–ї –±–µ—З–µ–≤–Ї—Г —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї–Њ–є —З–µ—А–љ–Њ–є —А—Г—З–Є—Й–µ–є, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–µ–ї–µ—Б—В–љ—Л–µ —Б–Є–ї—М—Д–Є–і—Л-–±–∞—А—Л—И–љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–њ–Њ—А—Е–љ—Г—В—М –≤–љ–Є–Ј.вАФ –Т–Њ—В –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞! вАФ –Ї—А–Є—З—Г —П –°–∞–≤–Є—Ж–Ї–Њ–Љ—Г. вАФ –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В!¬ї

–†–µ–њ–Є–љ.

–Ш—В–∞–Ї, —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–µ—В—Б–Ї–Њ—Б—В–Є –Љ–Є–Љ–Њ–ї—С—В–љ–Њ.

–Р –µ—Й—С –љ–µ—В¬† –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥–µ —Н—В–Є—Е —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –Њ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ:

¬Ђ–Фo–ї–ґe–љ co–Ј–љa—В—Мc—П o—В–Їpo–≤e–љ–љo, —З—Вo –Љe–љ—П –љ–Єc–Їo–ї—М–Їo –љe –Јa–љ–Є–Љa–ї –≤o–њpoc –±—Л—Вa –Є co—Ж–Єa–ї—М–љo–≥o c—Вpo—П –іo–≥o–≤opo–≤ –±yp–їa–Їo–≤ c xo–Ј—Пe–≤a–Љ–Є; —П pacc–њpa—И–Є–≤a–ї –Єx, —Вo–ї—М–Їo —З—Вo–±—Л –њp–Є–іa—В—М –љe–Їo—Вop—Л–є cep—Мe–Ј c–≤oe–Љy –іe–їy. C–Їa–Јa—В—М –њpa–≤–іy, —П –іa–ґe pacce—П–љ–љo c–їy—Иa–ї –Їa–Їo–є-–љ–Є–±y–і—М pacc–Їa–Ј –Є–ї–Є –њo–іpo–±–љoc—В—М o–± –Єx o—В–љo—Иe–љ–Є—Пx –Ї xo–Ј—Пe–≤a–Љ –Є —Н—В–Є–Љ –Љa–ї—М—З–Є–Їa–Љ-–Їpo–≤o–њ–Є–є—Жa–Љ.

вАФ –Т—Л –љe c–Љo—Вp–Є—Вe, —З—Вo o–љ e—Йe –Љo–їo–Їococ, a –≤e–і—М —Вa–Їoe c—Вep–≤o: –Їa–Ї –Јa x–їe–±, —Вa–Ї –Јa –±pa–љ—М. –Эe—Зe–≥o –≥o–≤op–Є—В—М, –≤ece–їa—П –љa—Иa ce–Љe–є–Їa, вАФ –ґa–їo–≤a–їc—П –њo—З—Вe–љ–љ—Л–є c—Вap–Є–Ї –≤ apec—Вa–љ—Вc–Їo–є —Дypa–ґ–Їe.

–Эo –Љe–љ—П —Н—Вo –љ–Єc–Їo–ї—М–Їo –љe –Јa–љ–Є–Љae—В¬ї

(–Ґ–∞–Љ –ґ–µ)

–Ч–∞—В–Њ –µ—Б—В—М —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ—Б—В–Є [—З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–і–µ–∞–ї {—А–∞—Б—Ж–≤–µ—В–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ}, –Є–і–µ–∞–ї –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ –±–µ–Ј–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј-–Ј–∞ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –Ї —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—О, –і–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –†–µ–њ–Є–љ–∞ –љ–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Є—В]:

¬Ђ–Сo–ґe, –Їa–Ї –і–Є–≤–љo y –љe–≥o –њo–≤—П–Јa–љa —Вp—П–њ–Є—Жe–є –≥o–їo–≤a, –Їa–Ї –Јa–Їyp—Зa–≤–Є–ї–Єc—М –≤o–їoc—Л –Ї —Иee, a –≥–їa–≤–љoe вАФ —Ж–≤e—В e–≥o –ї–Є—Жa! –І—Вo-—Вo –≤ –љe–Љ –≤oc—Вo—З–љoe, –іpe–≤–љee. –†y–±axa –≤e–і—М —Вo–ґe –љa–±o–є–Їo–є –±—Л–їa –Їo–≥–іa-—Вo: –њo cypo–≤o–Љy xo–їc—Вy –њpo–є–іe–љa –њe—Зa—В—М –іoc–Ї–Є c–Є–љe–є o–Їpac–Ї–Є –Є–љ–і–Є–≥o; –љo pa–Ј–≤e —Н—Вo –≤o–Ј–Љo–ґ–љo pa–Јo–±pa—В—М? –Тc—П —Н—Вa —В–Їa–љ—М –њpe–≤pa—В–Є–їac—М –≤ o–і–љo—Ж–≤e—В–љy—О –Їo–ґy cepo-–±ypo–≤a—Вo–≥o —Ж–≤e—Вa… –Фa —З—Вo —Н—Вy p–≤a–љ—М pa–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤a—В—М! A –≤o—В –≥–їa–Јa, –≥–їa–Јa! –Ъa–Їa—П –≥–їy–±–Є–љa –≤–Ј–≥–ї—П–іa, –њp–Є–њo–і–љ—П—Вo–≥o –Ї –±po–≤—П–Љ, —Вo–ґe c—Вpe–Љ—П—Й–Є–Љc—П –љa –їo–±. A –їo–± вАФ –±o–ї—М—Иo–є, y–Љ–љ—Л–є, –Є–љ—Вe–ї–ї–љ–≥e–љ—В–љ—Л–є –їo–±; —Н—Вo –љe –њpoc—Вa–Ї…¬ї

(–Ґ–∞–Љ –ґ–µ)

–Т–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –ѓ–Ї–Є–Љ–Њ–≤–Є—З —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ—А–∞–≤, –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞, –∞ «–њ–Њ—В–Њ–Љ –≥–ї–∞–Ј–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Л–ї, –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —Г–≤–Є–і–µ–ївА¶», –і–∞ –љ–µ «—З—В–Њ-—В–Њ», –∞ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ—Б—В—М.

–Ш–ї–Є –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –љ–µ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ—Б—В—М, —А–∞–Ј ¬Ђ–≥–їy–±–Є–љa –≤–Ј–≥–ї—П–іa¬ї, —А–∞–Ј ¬Ђ–љe –њpoc—Вa–Ї¬ї.

–Ш–ї–Є –ѓ–Ї–Є–Љ–Њ–≤–Є—З –њ—А–Њ—Б—В–Њ –і–∞–ї —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞–Љ —Б–∞–Љ–Є–Љ –Њ–±–Њ–±—Й–Є—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞ ¬Ђ—З—В–Њ-—В–Њ¬ї? –Р —П –≥–ї—Г–њ, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–њ–µ—А—С–і –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П—П –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–і–µ–∞–ї?

–Р —Г –†–µ–њ–Є–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В –љ–∞—А–Њ–і–∞ –љ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ, –∞ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –≤—Б—П–Ї–Є–µ –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–µ—Б—В–Є. –Ъ–∞–љ–Є–љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –і—Г–Љ–∞—П, —З—В–Њ —Б–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є —Б –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В –њ–Њ–њ–∞–і—С—В —З—С—А—В-—В–µ –Ї—Г–і–∞, –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞–Ї–∞–ґ—Г—В, –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–Є–ї –љ–µ 20 –Ї–Њ–њ–µ–µ–Ї –Ј–∞ –њ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –∞ 20 —А—Г–±–ї–µ–є. –•—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—З–Є—В–∞—О—В —Б–ї—Г–≥–∞–Љ–Є –∞–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞ –Є, ¬Ђ–Їa–Јa–їoc—М, –≤—Вa–є–љe pa–іo–≤a–ї–Єc—М –±—Л –Їa–Їo–Љy-–љ–Є–±y–і—М –љa—Иe–Љy –љec—Зac—В—М—О¬ї (–Ґ–∞–Љ –ґ–µ). –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ъ–∞–љ–Є–љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –њ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞–ї –і—Г—И—Г –і—М—П–≤–Њ–ї—Г.

–Р —П —А–∞–і—Г—О—Б—М: –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Є —З–µ—А–µ–Ј 30 –ї–µ—В –і–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –†–µ–њ–Є–љ–∞ –љ–µ –і–Њ—И–ї–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞ —Г–≥–∞–і–Ї–Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В–∞.

–Ш –≤–Њ—В вАУ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї, –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Є–Љ–µ–ї —З–∞—Б—В–љ—Л–є —Б–ї—Г—З–∞–є, –∞ –љ–µ –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ:

¬Ђ–Ъa–љ–Є–љ –њo cpa–≤–љe–љ–Є—О c –Ґo–їc—В—Л–Љ –њo–Їa–Јa–їc—П –±—Л –Љ–їa–іe–љ—Жe–Љ; –љa e–≥o –ї–Є—Жe —Пc–љo –≤—Лpa–ґa–їac—М —Вo–ї—М–Їo –≥pe–Јa. –≠—Вo –±—Л–їa –≥pe–Јa ca–Љo–є –њp–Єpo–і—Л, –љe c—З–Є—Вa—О—Йa—П —Зaco–≤ –Є –їe—В,вАФ –≤ce–їe–љc–Їa—П –≥pe–Јa. –Тce–≥o –±o–їee —Иe–ї –Ї –≤—Лpa–ґe–љ–Є—О –ї–Є—Жa –Ъa–љ–Є–љa c—В–Єx –Эe–Їpaco–≤a:

–Ґ—Л –њpoc–љe—И—Мc—П –ї—М, –Єc–њo–ї–љe–љ–љ—Л–є c–Є–ї? …–Ш–ї—М… –іyxo–≤–љo –љa–≤e–Ї–Є –њo—З–Є–ї?

–Ъc—Вa—В–Є, c—В—Л–і–љo –њp–Є–Ј–љa—В—Мc—П, –љ–Є–Ї—Вo –Є –љe –њo–≤ep–Є—В, —З—Вo —П –≤–њep–≤—Лe –њpo—З–Є—Вa–ї –љe–Їpaco–≤c–Ї–Є–є ¬Ђ–Яapa–і–љ—Л–є –њo–і—Кe–Ј–і¬ї —Вo–ї—М–Їo –≥o–іa –і–≤a c–њyc—В—П –њoc–їe pa–±o—В—Л –љa–і –Їap—В–Є–љo–є, –њoc–їe –њoe–Ј–і–Ї–Є –љa –Тo–ї–≥y. –Ш –≤ ca–Љo–Љ –іe–їe, —П –љe –Є–Љe–ї –њpa–≤a –љe –Ј–љa—В—М —Н—В–Єx –і–Є–≤–љ—Лx c—Вpo–Ї o –±yp–їa–Їax. –Тce c—З–Є—Вa—О—В, —З—Вo –Їap—В–Є–љa –Љo—П –Є –њpo–Є–Јo—И–їa-—Вo y –Љe–љ—П –Їa–Ї –Є–ї–ї—Оc—Вpa—Ж–Є—П –Ї –±ecc–Љep—В–љ—Л–Љ c—В–Єxa–Љ –Эe–Ї—А–∞—Б–Њ–≤a. –Эo —Н—Вo –љe —Вa–Ї. Coo–±—Йa—О —Вo–ї—М–Їo pa–і–Є –њpa–≤–і—Л¬ї

(–Ґ–∞–Љ –ґ–µ)

–Ъ–∞–Ї–Њ–µ –і–Є–Ї–Њ–µ –Є–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ вАУ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ —Б—В–Є—Е–Є –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞ —Б—З–Є—В–∞—В—М –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–Љ–Є, –∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ вАУ –љ–µ –≥–Њ—А–і–Є—В—М—Б—П, –∞ —Б—В–µ—Б–љ—П—В—М—Б—П: ¬Ђ—П –љe –Є–Љe–ї –њpa–≤a –љe –Ј–љa—В—М¬ї.

–Я—А–Њ—И–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б—В–∞ –ї–µ—В —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –†–µ–њ–Є–љ–∞, –∞, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ –љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –ѓ–Ї–Є–Љ–Њ–≤–Є—З–∞, –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–і–µ–∞–ї –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ-—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –Є –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–≤–µ–і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–Њ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ–Є (—З—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –і–ї—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–ї–Њ—Е–Њ –і–ї—П –љ–∞—Г–Ї–Є –Њ–± –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ):

¬Ђ–Х—Б–ї–Є –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —З–Є–љ–Њ–≤–љ—Г—О –†–Њ—Б—Б–Є—О, — —Н—В–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–ї–∞—Б—В, — –Є —А–Њ–і–Њ–≤–Є—В—Г—О –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї—Г—О –†–Њ—Б—Б–Є—О, –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Є–≤–љ—Г—О, –†–Њ—Б—Б–Є—П –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П, —А–∞–Ј–љ–Њ—З–Є–љ–љ–∞—П —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –±–µ–і–∞–Љ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –Є –≤—Б—С –і—Г–Љ–∞–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ–±—Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М —Н—В—Г –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Г—О —Б—В—А–∞–љ—Г. –Ъ–∞–Ї –±—Л—В—М —Б —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є–µ–Љ? –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –µ–≥–Њ —Г–±—А–∞—В—М –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Є–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–µ–є. –І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М —Б –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–µ—А–µ–і –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є –њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞–µ—В—Б—П, –∞ –њ–µ—А–µ–і –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–µ–є —А–∞—Б–њ–Њ—П—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П? –І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М? –І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М? [–Ґ–∞–Ї–Њ–µ –љ–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ –†–µ–њ–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –≤–µ—А–љ–Њ –Љ–µ—В–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞—В—М –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Г —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Ї–∞–Ї —З—Г—П–љ–Є—П —В–Њ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –∞–≤—В–Њ—А–∞, –љ–µ —З—Г–µ—В. –Э–Њ –≤—А–µ–і–љ–Њ –ґ –Є –љ–µ –њ—А–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М —Н—В—Г —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Г —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –≤ —П–≤–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ. –Р –Њ–љ–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П. –Э–∞ –љ–µ—С —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Љ—С–Ї.]

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Г—З–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ¬† –Љ–µ—А–Ї–љ–µ—В –≤ –µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –±–µ—А—С—В—Б—П –Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В —Б–≤–Њ—О –њ–µ—А–≤—Г—О –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г 1873 –≥–Њ–і–∞, –≤–Њ—В —Н—В–Є —Б–∞–Љ—Л–µ ¬Ђ–С—Г—А–ї–∞–Ї–Є –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥–µ¬ї [–Ф–ї—П –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П —Б–ї–Њ–≤–Њ —Б –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞—Г—А–Њ–є: ¬Ђ–Љ–µ—А–Ї–љ–µ—В¬ї].

–Ч–∞–Љ—Л—Б–µ–ї, —Б—О–ґ–µ—В, –љ—Г, —Б–∞–Љ—Л–µ, —З—В–Њ –љ–Є –љ–∞ –µ—Б—В—М, –Є–і–µ–є–љ—Л–µ [–С—Г–і—В–Њ –±–µ–Ј—Л–і–µ–µ–љ —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞]. –Т—Б—П –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ–∞—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В [–Ш –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–Љ–∞–ї—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —В–Њ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Т—Л–≥–Њ—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г {–љ–µ —З—Г—А–∞—О—Й–µ–Љ—Г—Б—П –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞—В–∞—А—Б–Є—Б–∞}, —З—В–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї вАУ –Ї–∞—В–∞—А—Б–Є—Б вАУ –љ–µ—Ж–Є—В–Є—А—Г–µ–Љ, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —В–µ–Љ–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л вАУ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П –±—Г—А–ї–∞–Ї–Њ–≤, —В–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї –љ–µ –Њ —В–Њ–Љ, –∞ –Њ —З—С–Љ-—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ]. –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї –Є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В –°—В–∞—Б–Њ–≤, –≤–ї–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М –і—Г–Љ [–∞ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Є–Ј–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ї—Г—Б–∞ —Г —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П —А–Њ—Б—Б–Є—П–љ] –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є, —З–Є—В–∞–µ—В —Н—В—Г –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –Ї–∞–Ї –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —В—П–ґ–Ї–Њ–є –і–Њ–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Є –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б—З—С—В–Њ–≤. –Т–Њ—В —Н—В–Њ—В¬† –љ–∞—А–Њ–і –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–µ—В—Б—П, –Є –Њ–љ –њ–Њ–Ї–∞–ґ–µ—В –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞–Љ, –љ–∞–Ї–∞–ґ–µ—В –≥–Њ—Б–њ–Њ–і.

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ —Б –†–µ–њ–Є–љ—Л–Љ —Н—В–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї–∞—Б—М [—А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ —В–µ–Љ¬† —Е–Њ—А–Њ—И, —З—В–Њ —З—Г–µ–Љ–Њ–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–∞–ї–Њ –ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –ї–Є—И—М –±—Л —Г —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є–і–µ–∞–ї–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ —Н—В–Њ –≤–Њ—В —З—Г—П–љ–Є–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ {—З—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–Є–њ–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –љ–µ —Б–њ—А—П—В–∞–љ–љ–∞—П, –∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В—А–µ–±—Г—О—Й–∞—П —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—П, –µ—Б–ї–Є —В–Њ –µ—Й—С –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Њ; —З–µ–Љ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ—Б—В—М –љ–∞ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ, –≤—А–µ–і–љ–∞—П –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ—Б—В—М, –Є–±–Њ —В–Є–њ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —В—А–µ–±—Г–µ—В —Г—Б–Є–ї–Є–є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –∞ –љ–µ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П}]. –Т –љ—С–Љ —Б —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–µ—А–≤—Л—Е –Ї–∞—А—В–Є–љ —Е–Њ—В–µ–ї–Є –≤–Є–і–µ—В—М –Є–і–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–њ–ї–∞–Ї–Є–≤–∞–µ—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ [—В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ, –∞ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—В–Њ—А–∞, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ-—В–Њ, –Ј–љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ] –Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ —Б–Є–ї—Л —Г–≥–љ–µ—В—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Є–≥–∞–љ—В–∞ [—П –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—О, —З—В–Њ –ѓ–Ї–Є–Љ–Њ–≤–Є—З —В—Г—В –њ–µ—А–µ–≥–Є–±–∞–µ—В —Б —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –ї–Є–±–µ—А–∞–ї–Њ–≤, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –љ–∞–і–µ—П–ї–Є—Б—М –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В—М —А–µ—Д–Њ—А–Љ—Л —Б–≤–µ—А—Е—Г, –∞ –љ–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О —Б–љ–Є–Ј—Г]. –Ш –Њ–љ —Б–∞–Љ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –і—Г–Љ–∞–ї, — —Н—В–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј –µ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є, — –і—Г–Љ–∞–ї –њ—А–Њ —Г–≥–љ–µ—В—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Є–≥–∞–љ—В–∞ [–Т –≥–ї–∞–≤–µ ¬Ђ–С—Г—А–ї–∞–Ї–Є¬† –љ–∞¬† –Т–Њ–ї–≥–µ¬† 1868вАФ1870¬ї –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ–Ф–∞–ї—С–Ї–Њ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–µ¬ї –њ–Њ–Є—Б–Ї Find-–Њ–Љ ¬Ђ–≥–Є–≥–∞–љ—В¬ї –Є ¬Ђ—Г–≥–љ–µ—В¬ї –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –і–∞—С—В] –Ґ–∞–Љ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П

—Н—В–Њ—В –≤–Њ—В –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –њ–∞—А–µ–љ—М —БвА¶ –≤ –ї–Њ—Е–Љ–Њ—В—М—П—Е —Б –њ–Њ–ї—Г–Њ–±–љ–∞–ґ—С–љ–љ–Њ–є –≥—А—Г–і—М—О, –≤–Њ—В. –†—Г—Б—Л–є –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—М [–љ–∞—В—П–ґ–Ї–∞: —Г –љ–µ–≥–Њ –њ–ї–µ—З–Є —Г–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ—Е] –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ—М–µ. –Ґ–Њ –ї–Є —Е–Њ—З–µ—В –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В—М –ї—П–Љ–Ї—Г –Є —В—П–љ—Г—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ —Н—В—Г –±–∞—А–ґ—Г, —В–Њ –ї–Є –Њ–љ —Е–Њ—З–µ—В —Б–±—А–Њ—Б–Є—В—М —Н—В—Г –ї—П–Љ–Ї—Г. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –µ—С —Б–±—А–Њ—Б–Є—В –Є –≤ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О —Г–є–і—С—В [–∞ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–µ–µ –ґ, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–∞–Љ—Л–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ–њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–є]. –Ш —Г–ґ–µ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞—Б—В–∞ –ї–µ—В –Ї–∞–Ї —Н—В—Г –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В –Ї–∞–Ї –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –Њ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—П—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Є –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–Ј—Л–≤ –Ї –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М —Н—В–Њ—В –љ–∞—А–Њ–і, –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В—М –µ–≥–Њ –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М¬† –µ–≥–Њ, –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –Ї –ї—Г—З—И–Є–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ [—З—В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —В–∞–Ї –ї—О–і–Є –±–µ–Ј —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ї—Г—Б–∞, –Є —З—В–Њ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —В–∞–Ї –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї, –ѓ–Ї–Є–Љ–Њ–≤–Є—З –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –Љ–Њ–ї—З–Є—В]. –Ш¬† —Б–∞–Љ –†–µ–њ–Є–љ, —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л, —Б —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–ї—Б—П¬ї (–Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Љ–µ—В–Ї–∞ 19:46, —В–∞–Љ –ґ–µ).

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П, –љ–Њ –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µвА¶ –І–Є—В–∞–µ–Љ —Д–Є–љ–∞–ї –≥–ї–∞–≤—Л –Њ ¬Ђ–С—Г—А–ї–∞–Ї–∞—Е¬ї –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Ф–∞–ї—С–Ї–Њ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–µ¬ї:

¬ЂвА¶–≥–їa–≤–љ—Л–Љ –≥–їa—Иa—Вae–Љ –Їap—В–Є–љ—Л –±—Л–ї –њo–Єc—В–Є–љe p—Л—Жapc–Ї–Є–є –≥epo–ї—М–і –Т–їa–і–Є–Љ–Єp –Тac–Є–ї—Мe–≤–Є—З C—Вaco–≤. –Яep–≤—Л–Љ –Є ca–Љ—Л–Љ –Љo–≥y—З–Є–Љ –≥o–їoco–Љ –±—Л–ї e–≥o –Ї–ї–Є—З –љa –≤c—О –†occ–Є—О, –Є —Н—Вo—В –Ї–ї–Є—З yc–ї—Л—Иa–ї –≤c—П–Ї cy—Й–Є–є –≤ –†occ–Є–Є —П–Ј—Л–Ї. –Ш c –љe–≥o-—Вo –Є –љa—Зa–їac—М –Љo—П c–їa–≤a –њo –≤ce–є –†yc–Є –≤e–ї–Є–Їo–є.

–Чe–Љ–љo –Ї–їa–љ—П—Оc—М e–≥o –±–їa–≥opo–і–љe–є—Иe–є —В–µ–љ–Є¬ї.

–†–µ–њ–Є–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –±–µ—Б–њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–µ–љ –°—В–∞—Б–Њ–≤—Г –Ј–∞ —Б–ї–∞–≤—Г.

–Э–Њ –≤–µ—А–љ—С–Љ—Б—П –Ї –ѓ–Ї–Є–Љ–Њ–≤–Є—З—Г:

¬Ђ–Э–Њ —В—Г—В –љ–∞–і–Њ –≤–Ї–ї—О—З–∞—В—М –њ–µ—А–≤—Л–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –≥–µ—А–Љ–µ–љ–µ–≤—В–Є–Ї–ЄвА¶¬ї (–Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Љ–µ—В–Ї–∞ 22:36 —В–∞–Љ –ґ–µ).

–Ґ—Г—В –љ–∞–і–Њ –њ–µ—А–µ—Б–Ї–Њ—З–Є—В—М –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Г—О –ї–µ–Ї—Ж–Є—О (—В–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –ѓ–Ї–Є–Љ–Њ–≤–Є—З).

¬Ђ–У—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –Є–Ј–і–∞–≤–љ–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є–µ–є —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ –Є –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ–≤. –Ш –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –і–∞–≤–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–Є –Љ—Л—Б–ї—М –Т–∞–ї—М—В–µ—А–∞ –С–µ–љ—М—П–Љ–Є–љ–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–Є –µ—Б—В—М –љ–µ–њ—А–µ–і—Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Љ—Л—Б–ї—Л [–Њ–љ–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є —В–∞–Ї, –љ–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Є–Ј–і–∞–ї–µ–Ї–∞ –Ј–∞—Е–Њ–і; —П –± —Б—А–∞–Ј—Г –њ–µ—А–µ—И—С–ї –Ї –љ–µ–њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г —Б –µ–≥–Њ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є–і–µ–∞–ї–Њ–Љ]. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, –Ї–∞–Ї –≤—Б—П–Ї–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ –∞–Ї—В–µ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —Е–Њ—З–µ—В –љ–∞–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М, —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В—М, —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –њ—А–Њ–Ї—А–Є—З–∞—В—М, –њ—А–Њ–њ–ї–∞–Ї–∞—В—М, —Е–Њ—З–µ—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –і–µ–ї–∞–µ—В —Н—В–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Р –і–∞–ї—М—И–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б—В—А–∞–љ–љ–∞—П –Њ–±–ї–∞—Б—В—М, –Ї—Г–і–∞ –Љ—Л, –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—В–Њ—А—Л, –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞–µ–Љ, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—П –љ–∞—И—Г –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї—Г –≥–µ—А–Љ–µ–љ–µ–≤—В–Є–Ї–Њ–є. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Љ—Л –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞–µ–Љ –≤ —Н—В–Є –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–µ, –≥–µ—А–Љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–є. –Ш –≤–Њ—В –Љ—Л –і—Г–Љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –Љ—Л —В–∞–Љ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Љ–Њ–ґ–µ–Љ¬† –њ–Њ–љ—П—В—М. –Э—Г, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, –Ї–∞–Ї –≤—Б—П–Ї–Є–є –і—А—Г–≥–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –і–µ–ї–∞–µ—В –Є–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –Њ–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –Њ–љ –µ—Й—С –њ—А–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П. –Ю–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Є–ї–Є –і–∞—С—В –њ–Њ–љ—П—В—М –ґ–µ—Б—В–Њ–Љ –Є–ї–Є –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –µ—Й—С —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –Є –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –і–∞—В—М –њ–Њ–љ—П—В—М [–љ—Г —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Н—В–Њ –Є–Ј–і–∞–ї–Є; —П –± —Е–Њ—В–µ–ї —Б—А–∞–Ј—Г –њ—А–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –ґ–Є—В—М, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –і–∞—Б—В –њ–Њ–љ—П—В—М вАУ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В вАУ –∞ —З—В–Њ вАУ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –љ–µ –і–∞–љ–Њ, –Є–±–Њ –µ—Б—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –≤ –≤–Є–і–µ –Є–і–µ–∞–ї–∞ –±–µ—Б—Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ]. –Р –Њ–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П [–≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є–і–µ–∞–ї–Њ–Љ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Э–Х –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П {–Є–±–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –љ–µ –і–∞–љ–Њ}, –∞ –µ—Б–ї–Є –Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, —В–Њ –≤ –Љ—Г—З–µ–љ–Є—П—Е –Є –Ї–∞–Ї –±—Л –њ–Њ –љ–∞–Є—В–Є—О –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —З—Г—И—М —Б —В–Њ–≥–Њ —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П].¬ї

–Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Љ–µ—В–Ї–∞ 6:11

–Э–Р–Я–Ш–°–Р–Ґ–ђ –Ъ–Ю–Ь–Ь–Х–Э–Ґ–Р–†–Ш–Щ