–ù–æ–≤–æ–µ

- «–ï—Å–ª–∏ –±—ã –º—ã –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å —è–∑—ã—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏». –ü–æ–ª–∏—Ñ–æ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Ä–µ–∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏—è –∞–ª—å—Ç–µ—Ä–Ω–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏

- Елена Сомова. «Другие». Философское эссе

- –£ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–æ–π —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ–∏–∏ –Ω–∞ –µ–µ –∏—Å—Ç–æ–∫–µ

- –° –≤–∏–¥–µ–æ–∏–≥—Ä–æ–π –∏ –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏–º

- –ö–∞–∫ –≥–µ–Ω–∏–∞–ª—å–Ω–æ–º—É —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫—É –æ—Å—Ç–∞—Ç—å—Å—è –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–º? –Ý–µ—Ü–µ–ø—Ç

- –ó–≤—ë–∑–¥—ã —è–Ω–≤–∞—Ä—è

–û –ø–µ—Ä–≤–æ–π –∞–Ω—Ç–æ–ª–æ–≥–∏–∏ –ø–æ—ç–∑–∏–∏ –ö–æ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –∫—Ä–∞—è

30.04.2022

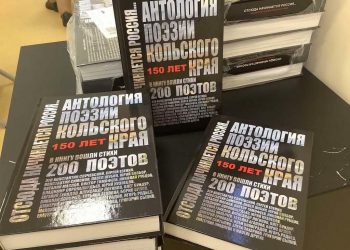

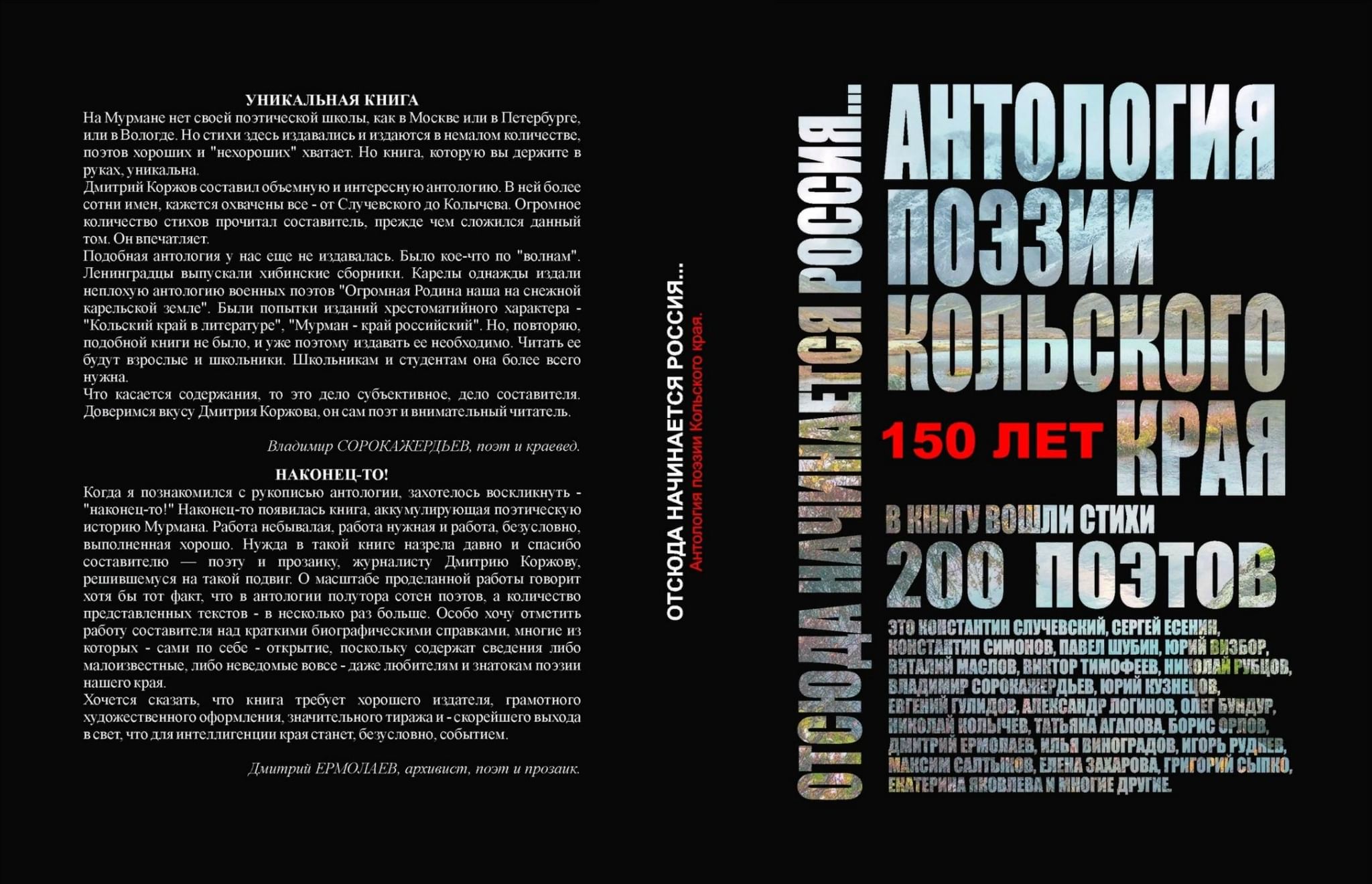

–û—Å–µ–Ω—å—é –¥–≤–µ —Ç—ã—Å—è—á–∏ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –≥–æ–¥–∞ —É–≤–∏–¥–µ–ª–æ —Å–≤–µ—Ç –¥–æ–ª–≥–æ–∂–¥–∞–Ω–Ω–æ–µ –¥–ª—è –ª—é–±–∏—Ç–µ–ª–µ–π –ø–æ—ç–∑–∏–∏ –∏–∑–¥–∞–Ω–∏–µ ‚Äî –ê–Ω—Ç–æ–ª–æ–≥–∏—è –ø–æ—ç–∑–∏–∏ –ö–æ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –∫—Ä–∞—è ¬´–û—Ç—Å—é–¥–∞ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç—Å—è –Ý–æ—Å—Å–∏—è…¬ª. –û–Ω–∞ –≤—ã—à–ª–∞ –≤ –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ ¬´–î—Ä–æ–∑–¥–æ–≤-–Ω–∞-–ú—É—Ä–º–∞–Ω–µ¬ª.¬Ý –ï—ë —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å ‚Äî –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –º—É—Ä–º–∞–Ω—Å–∫–∏–π –ø–æ—ç—Ç, –ø—Ä–æ–∑–∞–∏–∫ –∏ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç –î–º–∏—Ç—Ä–∏–π –ö–æ—Ä–∂–æ–≤, –ø–æ—Å–≤—è—Ç–∏–≤—à–∏–π –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –ª–µ—Ç –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏—é –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –ö–æ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –°–µ–≤–µ—Ä–∞.

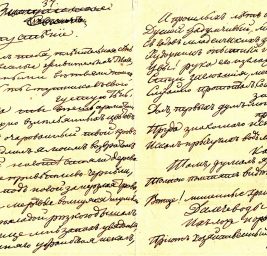

–í –∫–Ω–∏–≥—É –≤–æ—à–ª–∏ —Å—Ç–∏—Ö–∏ 200 –ø–æ—ç—Ç–æ–≤, –æ–∫–æ–ª–æ 600 —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–π. –ö–∞–∂–¥—É—é –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—É—é –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫—É—é –ø–æ–¥–±–æ—Ä–∫—É —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–µ—Ç –∫—Ä–∞—Ç–∫–∞—è –±–∏–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Å–ø—Ä–∞–≤–∫–∞ –æ –ø–æ—ç—Ç–µ,¬Ý¬Ý –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏—è –æ –∂–∏–∑–Ω–µ–Ω–Ω–æ–º –ø—É—Ç–∏ –∏ –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –ø–æ—ç—Ç —Å–≤—è–∑–∞–Ω —Å –ö–æ–ª—å—Å–∫–∏–º –°–µ–≤–µ—Ä–æ–º. ¬Ý–û—Ñ–æ—Ä–º–ª–µ–Ω–∏–µ –∫–Ω–∏–≥–∏ –æ–±—Ä–∞—â–∞–µ—Ç –Ω–∞ —Å–µ–±—è –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ: –¥–ª—è —Ñ–æ—Ç–æ–≤–∫–ª–∞–¥–æ–∫¬Ý –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω—ã —Ä–µ–¥–∫–∏–µ —Å–Ω–∏–º–∫–∏ –ø–æ—ç—Ç–æ–≤, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –∏ –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ¬Ý –∞–≤—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ—ã –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö —Å—Ç–∏—Ö–æ–≤ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–∞ –°–∏–º–æ–Ω–æ–≤–∞, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–∞ –¢–∏–º–æ—Ñ–µ–µ–≤–∞ –∏ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ö–æ–ª—ã—á–µ–≤–∞. –ù–µ–º–∞–ª–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∏–π –æ–∂–∏–¥–∞–µ—Ç —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—è: –º–∞–ª–æ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –±–∏–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —Ñ–∞–∫—Ç—ã –æ ¬´–∑–≤–µ–∑–¥–Ω—ã—Ö –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞—Ö¬ª, —Ä–µ–¥–∫–∏–µ –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –æ–ø—ã—Ç—ã –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∏—Ç—ã—Ö –ø—Ä–æ–∑–∞–∏–∫–æ–≤, –∑–∞–±—ã—Ç—ã–µ –∏–º–µ–Ω–∞ —É—à–µ–¥—à–∏—Ö –ø–æ—ç—Ç–æ–≤, –Ω–æ–≤—ã–µ –ª–∏—Ü–∞ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤.

–õ–µ–π—Ç–º–æ—Ç–∏–≤¬Ý –∞–Ω—Ç–æ–ª–æ–≥–∏–∏ —Å–ª—ã—à–∏—Ç—Å—è –≤ —Å—Ç—Ä–æ–∫–∞—Ö –í–∏—Ç–∞–ª–∏—è –ú–∞—Å–ª–æ–≤–∞:

***

–í –∫—Ä–∞—é —Ä–æ–¥–Ω–æ–º, —Ç–∞–∫ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–æ—Å—å –º–Ω–µ,

Над якорями – дерево могучее.

–ò —è –∫—Ä—É–∂–∏–ª, –∫—Ä—É–∂–∏–ª –ø–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ,

–í–∏—Ç–æ–∫ –∫ –≤–∏—Ç–∫—É –Ω–∞ —Å—Ç–≤–æ–ª –∫–∞–Ω–∞—Ç –Ω–∞–∫—Ä—É—á–∏–≤–∞–ª.

И хорошо, что есть всему предел…

–ì–¥–µ –± —è –Ω–∏ –ø–ª—ã–ª, —è –≤–µ—Ä–∏–ª –≤ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–µ.

–ò —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤ —Ç–æ—Ç, –∫—Ç–æ –∫ —Å—Ç–∞—Ä–æ—Å—Ç–∏ —Å—É–º–µ–ª

–í —Ç–æ–º —É—Å—Ç—å–µ –≤—Å—Ç–∞—Ç—å, –≥–¥–µ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª –∫—Ä–µ—â–µ–Ω–∏–µ.

Открывает книгу стихотворение Константина Случевского и не случайно, потому что именно он впервые рассказал читателям о Мурманском крае, убедил, что «ни Адриатики волна, ни Геллеспонт таким темнеющим не блещут изумрудом». Завершается сборник стихами шестнадцатилетнего Алексея Дежина, самого молодого поэта антологии, который в четырнадцать лет стал лауреатом региональной поэтической премии. И в этом поэтическом обрамлении заложена идея преемственности поколений.

–í –∞–Ω—Ç–æ–ª–æ–≥–∏–∏ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ —á–∞—Å—Ç–∏:¬Ý

«Какие здесь всему великие размеры»

«Не может русский родину забыть, пока не перестанет русским быть»

«Мир осенен из глубины небес»

«Мы пройдем сквозь молчанье и страх»

–í –ø–µ—Ä–≤–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—Å—è –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –ø–æ—ç—Ç–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–µ –±—ã–ª–∏ –∫–æ—Ä–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –º—É—Ä–º–∞–Ω—Ü–∞–º–∏, –Ω–æ –ø–æ—Å–µ—Ç–∏–ª–∏ –°–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã–π –∫—Ä–∞–π. –í–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω—ã –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ —Ç–µ–∫—Å—Ç—ã –ø–æ—ç—Ç–æ–≤, —Å—Ç–æ—è–≤—à–∏—Ö —É –∏—Å—Ç–æ–∫–æ–≤ –º—É—Ä–º–∞–Ω—Å–∫–æ–π –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—ã, –∑–µ–º–ª—è–∫–æ–≤ –î–º–∏—Ç—Ä–∏—è –ö–æ—Ä–∂–æ–≤–∞. –¢—Ä–µ—Ç—å—è —á–∞—Å—Ç—å ‚Äî —ç—Ç–æ¬Ý —Å—Ç–∏—Ö–∏ –∞–≤—Ç–æ—Ä–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ ¬Ý—Ä–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –≤ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç—ã–µ –≥–æ–¥—ã –•–• –≤–µ–∫–∞. –ü–æ —Å–ª–æ–≤–∞–º —Å–∞–º–æ–≥–æ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è –∞–Ω—Ç–æ–ª–æ–≥–∏–∏ ¬´—ç—Ç–æ, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–∞—è —á–∞—Å—Ç—å –∫–Ω–∏–≥–∏: –∑–¥–µ—Å—å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω—ã —Ç–µ, –∫—Ç–æ, –≤–æ—Å–ø—Ä–∏–Ω—è–≤ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ø–æ—ç–∑–∏–∏ XX –≤–µ–∫–∞ ‚Äî –≤—Å–µ, –±–µ–∑ –∫—É–ø—é—Ä, —É—Å–ø–µ–ª–∏ —Å–æ—Å—Ç–æ—è—Ç—å—Å—è –∫–∞–∫ –ø—Ä–æ—Ñ–µ—Å—Å–∏–æ–Ω–∞–ª—㬪. –í —á–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–æ–π –ø–æ–¥–±–æ—Ä–∫–µ —Ä–µ—à–∞–µ—Ç—Å—è –¥—Ä—É–≥–∞—è –∑–∞–¥–∞—á–∞ –∞–Ω—Ç–æ–ª–æ–≥–∏–∏ ‚Äì –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—é –Ω–∞—à–∏—Ö —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤.

–ì–µ–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—è –∞–≤—Ç–æ—Ä–æ–≤ —à–∏—Ä–æ–∫–∞ ‚Äì –µ—Å—Ç—å –∫–æ—Ä–µ–Ω–Ω—ã–µ –∂–∏—Ç–µ–ª–∏ –ö–æ–ª—å—Å–∫–æ–π –∑–µ–º–ª–∏, –µ—Å—Ç—å —É—Ä–æ–∂–µ–Ω—Ü—ã —Å—É—Ä–æ–≤–æ–≥–æ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä–∞—è, –ø–æ–∫–∏–Ω—É–≤—à–∏–µ –µ–≥–æ –≤–æ–ª–µ—é —Å—É–¥—å–±—ã, –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—é—Ç—Å—è –∞–≤—Ç–æ—Ä—ã, –ø—Ä–æ–∂–∏–≤—à–∏–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ª–µ—Ç –Ω–∞ –°–µ–≤–µ—Ä–µ –∏ –ø–æ—Å–≤—è—Ç–∏–≤—à–∏–µ –µ–º—É —Ç–æ–ª–∏–∫—É —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–∞, –Ω–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–∏–≤—à–∏–µ—Å—è –Ω–∞ —Å–≤–æ—é —Ä–æ–¥–∏–Ω—É. –ò –µ—Å–ª–∏ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —Ñ–ª–∞–∂–∫–∏ –Ω–∞ –∫–∞—Ä—Ç–µ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, —Ç–æ –æ–Ω–∞ –∑–∞–ø–µ—Å—Ç—Ä–∏—Ç, —Å—Ç–µ–∫–∞—è—Å—å –ª—É—á–∞–º–∏ –∫ —Å–µ–≤–µ—Ä—É. –ù–µ –º–µ–Ω–µ–µ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã —Å–∞–º–∏ —Å—É–¥—å–±—ã –ø–æ—ç—Ç–æ–≤. –ì–¥–µ –±—ã –µ—â–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∏—Å—å –ø–µ—Å–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏, —Ñ–æ–ª—å–∫–ª–æ—Ä–∏—Å—Ç—ã, —É—á–∏—Ç–µ–ª—è, –∏ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç—ã? –ß—Ç–æ –º–æ–∂–µ—Ç –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω–∏—Ç—å –≥–∏–¥—Ä–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∞, –∏—Ö—Ç–∏–æ–ª–æ–≥–∞, —Å—Å—ã–ª—å–Ω–æ–ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω—Ü–∞, —Ö–∏—Ä—É—Ä–≥–∞, –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫–æ—Ä—Ä–µ—Å–ø–æ–Ω–¥–µ–Ω—Ç–∞, –ø–µ–Ω—Å–∏–æ–Ω–µ—Ä–∞ —Å–æ—é–∑–Ω–æ–≥–æ –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏—è, –ì–µ—Ä–æ—è –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –°–æ—é–∑–∞, –≤–æ–¥–æ–ª–∞–∑–∞-–≥–ª—É–±–æ–∫–æ–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–∞, —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫-–∏–ª–ª—é—Å—Ç—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞, —Å–ª–µ—Å–∞—Ä—è, –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω–∞, –∫–∏–Ω–æ–≤–µ–¥–∞ –∏ —Å—É–¥–æ–≤–æ–≥–æ –º–µ—Ö–∞–Ω–∏–∫–∞? –û—Ç–≤–µ—Ç –æ–¥–∏–Ω: –ª—é–±–æ–≤—å –∫ –°–µ–≤–µ—Ä—É. –í—Å–µ —ç—Ç–∏ –Ω–µ–ø–æ—Ö–æ–∂–∏–µ –ª—é–¥–∏ —Å–æ–∑–¥–∞–≤–∞–ª–∏ ¬´–°–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã–π —Ç–µ–∫—Å—Ç —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ǘɗė㬪, –æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —Ç–∞–∫ –º–Ω–æ–≥–æ –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç¬Ý —Ç–µ–ø–µ—Ä—å.

–ò–∑ –∞–≤—Ç–æ–±–∏–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Å–ø—Ä–∞–≤–æ–∫ —É–∑–Ω–∞–µ—à—å, —á—Ç–æ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø–æ—ç—Ç—ã –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –ø–æ—Å–ª–µ —Å–µ–±—è –±–æ–ª—å—à–æ–µ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–µ –Ω–∞—Å–ª–µ–¥–∏–µ, –∞ –∫—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–µ–∑–∞—Å–ª—É–∂–µ–Ω–Ω–æ –∑–∞–±—ã—Ç. –ï—Å—Ç—å –∞–≤—Ç–æ—Ä—ã, –ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–∏–≤—à–∏–µ —Å–µ–±—è¬Ý –ø–µ—Å–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ —Ç–µ–∫—Å—Ç–∞–º–∏, –∞ –¥—Ä—É–≥–∏–º —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —Å–æ–∑–¥–∞—Ç—å —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ, ¬´—É—à–µ–¥—à–µ–µ –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥¬ª –∏ –∫–∞–∫ –±—ã –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–≤—à–µ–µ –∞–≤—Ç–æ—Ä—Å—Ç–≤–æ. –ú–Ω–æ–≥–∏–µ –ø–æ—ç—Ç—ã –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª–∏ —Å–±–æ—Ä–Ω–∏–∫–∏ —Å—Ç–∏—Ö–æ–≤ –æ –ö–æ–ª—å—Å–∫–æ–π –∑–µ–º–ª–µ ‚Äì –í–∏–∫—Ç–æ—Ä –ë–æ–∫–æ–≤ ¬´–°—Ç–µ–∂–∫–∏-–¥–æ—Ä–æ–∂–∫–∏¬ª, –î–º–∏—Ç—Ä–∏–π –ö–æ–≤–∞–ª–µ–≤ ¬´–ú–æ—Ä–µ, –º–æ—Ä–µ¬ª, –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ö–∞—Ä–ø–æ–≤ ¬´–°–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã–π –±–∞–∑–∞—Ĭª, –ê—Å–∫–æ–ª—å–¥ –ë–∞–∂–∞–Ω–æ–≤ ¬´–ë–µ–ª—ã–π –æ–ª–µ–Ω—å¬ª, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä –ö–æ—Ä–æ—Ç–∞–µ–≤ ¬´–ö–∞—Ä–∞—É–ª—å–Ω–∞—è —Å–æ–ø–∫–∞¬ª, –Ý–∏–º–º–∞ –ú–∞—Ä–∫–æ–≤–∞ ¬´–ü–æ–ª—è—Ä–Ω–æ–µ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ¬ª –∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ. –ù–æ –∏ —Ç–µ–º –ø–æ—ç—Ç–∞–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ¬Ý –ø–æ—Å–≤—è—Ç–∏–ª–∏ –ª–∏—à—å¬Ý –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç–∏—Ö–æ–≤ —Å—É—Ä–æ–≤–æ–º—É —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–º—É –∫—Ä–∞—é (–ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω—É –°–∏–º–æ–Ω–æ–≤—É, –Æ—Ä–∏—é –í–∏–∑–±–æ—Ä—É, –°–µ—Ä–≥–µ—é –ï—Å–µ–Ω–∏–Ω—É, –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏—é –û—Å—Ç–µ—Ä—É) –≤ –∞–Ω—Ç–æ–ª–æ–≥–∏–∏ —É–¥–µ–ª–µ–Ω–æ –¥–æ—Å—Ç–æ–π–Ω–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ. –ú—ã —Å —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º —É–∑–Ω–∞–µ–º, —á—Ç–æ –Æ—Ä–∏–π –í–∏–∑–±–æ—Ä —Ö–æ–¥–∏–ª –≤ –ê—Ä–∫—Ç–∏–∫—É —Å –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –º–æ—Ä—è–∫–∞–º–∏ –∏ —Ä—ã–±–∞–∫–∞–º–∏, –∏ —Ç–∞–º –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∏—Ç—ã–π —Ç–µ–∫—Å—Ç –ø–µ—Å–Ω–∏ ¬´–ú–∏–ª–∞—è –º–æ—謪, –∞ –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏–π –û—Å—Ç–µ—Ä —Å–ª—É–∂–∏–ª —Å—Ä–æ—á–Ω—É—é —Å–ª—É–∂–±—É –Ω–∞ –°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–º —Ñ–ª–æ—Ç–µ, –∏ –µ–≥–æ –ø–µ—Ä–≤–∞—è –∫–Ω–∏–≥–∞ —É–≤–∏–¥–µ–ª–∞ —Å–≤–µ—Ç –≤ –ú—É—Ä–º–∞–Ω—Å–∫–µ –≤ 1974 –≥–æ–¥—É. –í –∞–Ω—Ç–æ–ª–æ–≥–∏–∏ –µ—Å—Ç—å –¥–≤–∞ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏—è –°–µ—Ä–≥–µ—è –ï—Å–µ–Ω–∏–Ω–∞, —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–Ω—ã–µ –∏–º –ø–æ–¥ –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ–º –æ—Ç –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∏ –ø–æ –°–µ–≤–µ—Ä—É –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –ª–µ—Ç–æ–º 1917 –≥–æ–¥–∞¬Ý –ø–æ –º–∞—Ä—à—Ä—É—Ç—É –ê—Ä—Ö–∞–Ω–≥–µ–ª—å—Å–∫ ‚Äì –°–æ–ª–æ–≤–∫–∏:¬Ý ¬´–ù–µ–±–æ –ª–∏ —Ç–∞–∫–æ–µ –±–µ–ª–æ–µ‚Ķ¬ª –∏ ¬´–Ý–∞–π—Å–∫–æ–µ —Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ¬ª.

–ß–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–∏ –æ—Ç–∫—Ä–æ—é—Ç –¥–ª—è —Å–µ–±—è –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–µ —Å—Ç–∏—Ö–∏ –î–º–∏—Ç—Ä–∏—è –ë–∞–ª–∞—à–æ–≤–∞, –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ –ø—Ä–æ–∑–∞–∏–∫–∞-—Ä–æ–º–∞–Ω–∏—Å—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–∏—Å–∞–ª —Å—Ç–∏—Ö–∏ –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å, –Ω–æ –Ω–µ —Ä–µ—à–∞–ª—Å—è –∏—Ö –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞—Ç—å. –ë—É–¥—É—á–∏ —á–∞—Å—Ç—ã–º –≥–æ—Å—Ç–µ–º –ó–∞–ø–æ–ª—è—Ä—å—è, –æ–Ω —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –∫–∞–∫ —É—á–µ–Ω—ã–π-—Ñ–æ–ª—å–∫–ª–æ—Ä–∏—Å—Ç¬Ý –∏ —Å–æ–∑–¥–∞–ª –≤–µ–ª–∏–∫–æ–ª–µ–ø–Ω—É—é –∫–Ω–∏–≥—É ¬´–°–∫–∞–∑–∫–∏ —Ç–µ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –±–µ—Ä–µ–≥–∞ –ë–µ–ª–æ–≥–æ –ú–æ—ė謪, –∫—É–¥–∞ –≤–æ—à–ª–∏ —Å–∫–∞–∑–∫–∏, –±—ã–ª–∏—á–∫–∏ –∏ –±—ã–≤–∞–ª—å—â–∏–Ω—ã –ú—É—Ä–º–∞–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏. –ü–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —è–∑—ã–∫ –ë–∞–ª–∞—à–æ–≤–∞ —Ç–∞–∫ –∂–µ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–µ–Ω, –∫–∞–∫ –∏ –µ–≥–æ –æ–±—Ä–∞–∑–Ω–∞—è –ø—Ä–æ–∑–∞.

***

–ö–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–æ–∂–∏—Ç–æ –≤—Å–µ –∏ –æ—Å–µ–Ω–Ω–∏–µ –ª–∏—Å—Ç—å—è –≤ —Ç—Ä–µ–≤–æ–≥–µ,

–°–ª–æ–≤–Ω–æ –∫–∞—Ä—Ç—ã –º–µ—à–∞–µ—Ç –ø—Ä–æ–ø–æ–π–Ω—ã–π –±—Ä–æ–¥—è–≥–∞ —Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç,

–£—Ö–æ–¥–∏, –æ—Å—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –∑–µ–º–ª—è –∏ –≤ –ø–æ–ª—è—Ö –æ—Å—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞,

–í –Ω–∏–∫—É–¥–∞ –∑–æ–ª–æ—Ç–∏—Å—Ç–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —Ä–∞—Å—Å–µ—è–Ω–Ω—ã–π —Å–≤–µ—Ç.

–û–¥–∏–Ω–æ—á–µ—Å—Ç–≤–æ, –∑–≤–æ–Ω–æ–º –≤—Å—Ç–∞—é—Ç –Ω–∞–¥ –∑–µ–º–ª–µ—é –∑–∞–∫–∞—Ç—ã,

–ò –ª—é–±–∏–º–∞—è –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞ –≤–∑–≥–ª—è–Ω–µ—Ç —É–∂–µ –Ω–µ –ª—é–±—è.

–£—Ö–æ–¥–∏ –æ—Ç —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–µ–π, —É—Ö–æ–¥–∏ –æ—Ç –Ω–µ–Ω—É–∂–Ω–æ–π —Ä–∞—Å–ø–ª–∞—Ç—ã

–ó–∞ –≥—Ä–µ—Ö–∏, —á—Ç–æ —Å–≤–µ—Ä—à–∏—Ç—å –Ω–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å. –£—Ö–æ–¥–∏ –æ—Ç —Å–µ–±—è.

В антологии со знаменитым коллегой соседствует такой же всенародно любимый и прославленный Валентин Пикуль, писавший стихи «в стол». Не один раз он обращался к теме Кольского Заполярья, связав свою жизнь с этим краем после Соловецкой школы юнг. «Марш мертвых команд» траурным набатом звучит со страниц книги:

***

–ì–æ—Ä–Ω–∏—Å—Ç—ã –≤—Å–∫–∏–Ω—É–ª–∏ –∫ –∑–≤–µ–∑–¥–∞–º –≥–æ—Ä–Ω—ã

–ò –∑–∞—Ç—Ä—É–±–∏–ª–∏, –Ω–µ –≤–∏–¥—è –∑–≤–µ–∑–¥:

Началась перекличка – сквозь штормы —

–° –Ω–æ—Ä–¥–∞ –Ω–∞ –∑—é–π–¥ –∏ —Å –≤–µ—Å—Ç–∞ –Ω–∞ –æ—Å—Ç.

— Тральщик «Запад»?

‚Äî –Ý–∞–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–æ –º–∏–Ω–æ–π‚Ķ

— Гвардейцы с канлодки «14-«БИС»?..

— А вы, с миноносца «Орлиный»?

— Сгорели…

–õ–∏—Å—Ç–∞—è¬Ý –∞–Ω—Ç–æ–ª–æ–≥–∏—é, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –±—Ä–æ–¥–∏—à—å –ø–æ —è—Ä–∫–∏–º –∑–∞–ª–∞–º –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–Ω–æ–π ¬Ý–≥–∞–ª–µ—Ä–µ–∏.

–í–æ—Ç –∑–∏–º–Ω–∏–µ –ø–µ–π–∑–∞–∂–∏: ¬´–ü–æ –¥—É–≥–µ —Å–ª–æ–∂–∏–ª–∏—Å—å —Å–∫–∞–ª—ã –≤ —á—É–¥–æ–¥–µ–π–Ω—ã–µ –¥–≤–æ—ėܗ㬪 (–ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω –°–ª—É—á–µ–≤—Å–∫–∏–π), ¬´–ú–∏—Ä –ø–µ—Å–µ–Ω –¥–æ–ª–≥–∏—Ö, –∫—Ä–∞–π –º–µ–¥–≤–µ–∂–∏–π, —Å—Ç–∞—Ä–æ–æ–±—Ä—è–¥—Ü–µ–≤ –≥–æ–ª–æ—Å–∞, –æ–≥–Ω–∏ –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –ø–æ–±–µ—Ä–µ–∂–∏–π –∏ –∫–æ—Ä–∞–±–µ–ª—å–Ω—ã–µ –ª–µ—Å–∞¬ª (–ê–Ω–¥—Ä–µ–π –≠–¥–æ–∫–æ–≤), ¬´–°–Ω–µ–≥–æ–ø–∞–¥–∞ –º—è–≥–∫–∏–µ —É—Å–∏–ª—å—è¬Ý ‚Äî –∏ –≤ –≥–æ—Ä–∞—Ö –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–≤–∞, –±—É–¥—Ç–æ –∑–∏–º—É –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∞ –Ω–∞ –∫—Ä—ã–ª—å—è—Ö –±–µ–ª–∞—è –ø–æ–ª—è—Ä–Ω–∞—è —Å–æ–≤–∞¬ª (–ë—Ä–æ–Ω–∏—Å–ª–∞–≤ –ö–µ–∂—É–Ω), ¬´–í–µ—Ä—à–∏–Ω—ã —Å–∫–∞–ª —Ç—É–º–∞–Ω–∞–º–∏ –ø–æ–≤–∏—Ç—ã, –∏ —Ç–∏—Ö–∏–π –±–ª–µ–¥–Ω–æ-—Ä–æ–∑–æ–≤—ã–π –∑–∞–ª–∏–≤ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª —Ç—É–¥–∞, –≥–¥–µ –±—å–µ—Ç—Å—è –õ–µ–¥–æ–≤–∏—Ç—ã–π, –ø–æ-–æ–∫–µ–∞–Ω—Å–∫–∏ –≥–Ω–µ–≤–µ–Ω –∏ —à—É–º–ª–∏–≤¬ª (–ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –§–ª–µ—Ä–æ–≤), ¬´–ó–∏–º–∞ —Å–Ω–µ–≥–∞–º–∏ —É–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç —Ä–∞–∑–ª–æ–º—ã —Å–∫–∞–ª, –¥–æ—Ä–æ–≥ —Ö—Ä–µ–±—Ç—ã. –ú–µ—Ç–µ–ª—å –ø—Ä–æ—Ç—è–∂–Ω–æ –∑–∞–≤—ã–≤–∞–µ—Ç, –≤–∑–±–∏–≤–∞—è —Å–Ω–µ–∂–Ω—ã–µ –ø–ª–∞—ŗǗ㬪 (–ê–Ω–¥—Ä–µ–π –í–æ–ª–∫–æ–≤).

–ö–∞—Ä—Ç–∏–Ω—ã –ø–æ–∫–æ—Ä–µ–Ω–∏—è –º–æ—Ä—Å–∫–æ–π —Å—Ç–∏—Ö–∏–∏: ¬´–û—Ç–ª–∏–≤, –ø—Ä–µ–¥—ã—à–∫–∞ ‚Äî –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞, –≥—Ä–æ–∑—è –∫–æ—Ä–µ–Ω–∞—Å—Ç–æ–π –≤–æ–ª–Ω–µ, –≤–æ–ª–Ω–∞ –∏–∑ –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞ –Ω–æ—á–Ω–æ–≥–æ –æ —á–µ–º-—Ç–æ –≤–µ—â–∞–µ—Ç –≤–æ –º–≥–ª–µ¬ª (–ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –û–π—Å–ª–µ–Ω–¥–µ—Ä), ¬´–ú–æ—Ä–µ ‚Äì –º–æ—è –º–æ–≥–∏–ª–∞ –∏ –∫—É–ø–µ–ª—嬪 (–ê–ª–µ–∫—Å–µ–π –õ–µ–±–µ–¥–µ–≤), ¬´–£ –º–æ—Ä—è–∫–æ–≤ –ª—É–∂–µ–Ω—ã –≥–ª–æ—Ç–∫–∏.¬Ý –ò —Ç—É—á–∏ –±—É–¥—Ç–æ –≤–∞–ª—É–Ω—ã. –ñ–µ–ª–µ–∑–æ–º –≤—Ä—É–±–ª–µ–Ω—ã –ø–æ–¥–ª–æ–¥–∫–∏ –≤ –ø–æ—Ä–æ–¥—É –≥—Ä—É–±—É—é –≤–æ–ª–Ω—ã¬ª (–î–º–∏—Ç—Ä–∏–π –ö–æ–≤–∞–ª–µ–≤), ¬´–ö–æ—Ä–∞–±–ª—å –º–æ–π —É–ø—Ä—è–º–æ –∫–∞—á–∞–µ—Ç –∫—Ä—É—Ç–∞—è –º–æ—Ä—Å–∫–∞—è –≤–æ–ª–Ω–∞, –ø–æ–¥–Ω–∏–º–µ—Ç –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –±—Ä–æ—Å–∞–µ—Ç –≤ –∫–∏–ø—è—â—É—é –±–µ–∑–¥–Ω—É –æ–Ω–∞¬ª (–ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ë—É–∫–∏–Ω), ¬´–í —Å–æ–ª–Ω–µ—á–Ω—ã—Ö –±—Ä—ã–∑–≥–∞—Ö —Ç—Ä–µ–ø–µ—â—É—Ç —Ä—É–±–∞—Ö–∏! –í –ª–æ–¥—å—è—Ö –≥—É–¥—è—Ç –ø—Ä–æ—Å–º–æ–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –¥–æ—Å–∫–∏. –ö–æ—Ä–º—â–∏–∫–∏ –∑–æ—Ä–∫–∏ –∏ –ø—è—Ç—è—Ç—Å—è —Å—Ç—Ä–∞—Ö–∏‚Ķ¬ª (–ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –õ–æ–≥–∏–Ω–æ–≤), ¬´–ö–æ—Ä–∞–±–ª—å. –ö–æ—Ä–æ–±–∫–∞ –∏–∑ –∂–µ–ª–µ–∑–∞. –í–æ–∫—Ä—É–≥ ‚Äì –≤–æ–¥–∞: –≤–±–ª–∏–∑–∏, –≤–¥–∞–ª–∏‚Ķ –ó–∞ —Å–æ—Ç–Ω–∏ –º–∏–ª—å –æ—Ç —Ä–æ—â –∏ –ø–æ–∂–µ–Ω, –≥–¥–µ –∑–≤—ë–∑–¥—ã —Å—Ç—ã–Ω—É—Ç –Ω–∞ –ø–ª–∞–≤—É, –≥–¥–µ –æ–∫–µ–∞–Ω, –∫–∞–∫ –º–∏—Ä, —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–µ–Ω,¬Ý ‚Äî —è –∂–∏—Ç—å –æ–±—è–∑–∞–Ω –∏ –∂–∏–≤—É. (–í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –°–º–∏—Ä–Ω–æ–≤).

–ò –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ–º ¬´–ü–ª—ã—Ç—å, –ø–ª—ã—Ç—å‚Ķ¬ª –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –Ý—É–±—Ü–æ–≤–∞ ¬´–º–∏–º–æ –º–æ–≥–∏–ª—å–Ω—ã—Ö –ø–ª–∏—Ç, –º–∏–º–æ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã—Ö —Ä–∞–º, –º–∏–º–æ —Å–µ–º–µ–π–Ω—ã—Ö –¥—Ä–∞–º‚Ķ¬ª –º—ã –ø–æ–≥—Ä—É–∂–∞–µ–º—Å—è –≤ –º–∏—Ä –∏ –±—ã—Ç –ø–æ–º–æ—Ä–æ–≤.¬Ý¬Ý –ê –∫–∞–∫–æ–≤ —ç—Ç–æ—Ç –±—ã—Ç? –ö–∞–∫ –∂–∏–≤—É—Ç –≤ —Å—É—Ä–æ–≤–æ–º –∫—Ä–∞—é –ª—é–¥–∏? ¬´–ñ–∏–∑–Ω—å –ø–ª–æ–¥–æ–Ω–æ—Å–Ω–∞ –∏ –∫—Ä–æ—Ç–∫–∞¬ª (–ë–æ—Ä–∏—Å –û—Ä–ª–æ–≤),¬Ý ¬´–û—Ç–ª–∏–≤ –∏ —à—Ç–∏–ª—å. –ü–µ—Å—á–∞–Ω–∞—è –∫–æ—Å–∞. –ß–µ–≥–æ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ—Ç: –∏–∑–ª–æ–º–∞–Ω–Ω—ã–µ –≤–µ—Å–ª–∞, –∏–∑–æ–¥—Ä–∞–Ω–Ω—ã–µ –≤ –∫–ª–æ—á—å—è –ø–∞—Ä—É—Å–∞, —Å–µ—Ç–µ–π –æ–±—Ä—ã–≤–∫–∏ –∏ –º–æ—Ä—Å–∫–∏–µ –∑–≤–µ–∑–¥—ã, —à–∞—Ä—ã –ª–∏—Ç—ã—Ö —Å—Ç–µ–∫–ª—è–Ω–Ω—ã—Ö –ø–æ–ø–ª–∞–≤–∫–æ–≤¬ª (–ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏–ª–∞–Ω–æ–≤). –û—Ç –ø–æ–±–µ—Ä–µ–∂—å—è –º—ã –ø—Ä–æ–µ–¥–µ–º –ø–æ –≤—Å–µ–º –≥–æ—Ä–æ–¥–∞–º –∏ –≤–µ—Å—è–º –ö–æ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –∫—Ä–∞—è. –í–æ—Ç –∏ ¬´–ö–∞–Ω–¥–∞–ª–∞–∫—à–∞¬ª –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ –ì–∏—Ç–æ–≤–∏—á–∞, ¬´–õ—É–≤–µ–Ω—å–≥–∞¬ª –í–∞—Å–∏–ª–∏—è –ê–Ω–∏—Å–∏—Å–º–æ–≤–∞, ¬´–í–∞—Ä–∑—É–≥–∞¬ª –ò—Ä–∏–Ω—ã –ü–æ–ª–∏–≤—Ü–µ–≤–æ–π, –°–µ–≤–µ—Ä–æ–º–æ—Ä—Å–∫ –≤ —Å—Ç–∏—Ö–∞—Ö ¬´–û–ø—è—Ç—å –≤ –°–µ–≤–µ—Ä–æ–º–æ—Ä—Å–∫–µ —Ö–æ–ª–æ–¥–∞¬ª (–°–µ—Ä–≥–µ–π –°–æ–ø–µ–ª—å) –∏ ¬´–ü—Ä–æ–≥—É–ª–∫–∞ –ø–æ –°–µ–≤–µ—Ä–æ–º–æ—Ä—Å–∫—ɬª –ê–Ω–∞—Å—Ç–∞—Å–∏–∏ –ì–µ—Ä–∞—Å–µ–Ω–∫–æ, ¬´–¢–µ—Ç—Ä–∏–Ω–æ¬ª –ò–ª—å–∏ –í–∏–Ω–æ–≥—Ä–∞–¥–æ–≤–∞, –•–∏–±–∏–Ω—ã –≤ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–∏ ¬´–Ø —É–µ–∑–∂–∞–ª‚Ķ¬ª –ê–ª–µ–∫—Å–µ—è –í–∏—Ç–∞–∫–æ–≤–∞. –ò, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –º—ã –ø—Ä–∏–±—ã–≤–∞–µ–º –≤ –ú—É—Ä–º–∞–Ω—Å–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è —á–∞—Å—Ç—å –∫–Ω–∏–≥–∏, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –∏–∑-–∑–∞¬Ý –æ—Å–æ–±–æ–≥–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è –∫ –Ω–µ–º—É —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è –ê–Ω—Ç–æ–ª–æ–≥–∏–∏ –î–º–∏—Ç—Ä–∏—è –ö–æ—Ä–∂–æ–≤–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–∏—à–µ—Ç:

«Я люблю этот город солёный, сотворённый из моря и скал, на камнях к небесам вознесённый, не на час, не на день – на века…».

1 –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏–π

–ú–∏—Ö–∞–∏–ª –ê–Ω–∞—Ç–æ–ª—å–µ–≤–∏—á –ó–≤–µ—Ä–µ–≤

04.05.2022–î–º–∏—Ç—Ä–∏–π –ö–æ—Ä–∂–æ–≤ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –Ω–∞–¥ —ç—Ç–æ–π –∫–Ω–∏–≥–æ–π –º–Ω–æ–≥–æ –ª–µ—Ç. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, «–ê–Ω—Ç–æ–ª–æ–≥–∏—è…» –±–æ–ª—å—à–µ, —á–µ–º –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∫–Ω–∏–≥–∞, —ç—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —ç–ø–æ–ø–µ—è –æ –ö–æ–ª—å—Å–∫–æ–º –°–µ–≤–µ—Ä–µ, –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω–∞—è –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º —Å–ª–æ–≤–æ–º. –ì–æ—Ä–∂—É—Å—å —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –∏ –º–æ–π —Å–∫—Ä–æ–º–Ω—ã–π –≤–∫–ª–∞–¥ –≤–Ω–µ—Å—ë–Ω –≤ —ç—Ç–æ—Ç —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–π —Ç—Ä—É–¥.