Новое

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- Трансформация традиции «лишнего человека» в романе «Главный романс олигарха» В.А. Иванова-Таганского

- Елена Сомова. «Обратная сторона терпения». Эссе

- Нина Щербак. «Лихорадочно и спокойно». Рассказ

- Саша Чёрный. Страшный мир

- Елена Сомова. «Траектория крохотного взлета». Рассказ

Владимир Ткаченко-Гильдебрандт. «Затерянная застава, или на том рубеже, где растворяется время»*. Рассказ основан на реальных событиях.

31.05.2023

Беззаветной храбрости и

самозабвенной преданности Отчизне

героев-пограничников посвящается

«<…> 24 июня 1941 года я получил приказ из Надворной в считанные часы подготовить к эвакуации свою заставу. Что уж говорить, нам было легче, чем остальным заставам нашего отряда. Со стороны Львова граница рассыпалась, и немцы вот-вот уже будут у стен столицы Галиции. Наша застава находилась на румынском участке и, особо не желая нести потери, румыны просто выжидали, когда мы покинем уже обжитые позиции, чтобы прийти нам на смену: вероятно, они имели информатора на нашей стороне, сообщившего им о нашей скорой эвакуации. Они как бы давали нам фору, что позволило нам провести все необходимые мероприятия в штатном порядке. До Надворной мы шли колонной вполне спокойно, а уже в Станиславе в составе эвакуируемого отряда оказались посреди людского моря, собиравшегося хлынуть на Восток, и все пути, ведущие на Винницу, Кировоград, Днепропетровск, Запорожье и дальше на левобережье Днепра становились все больше переполненными как весенние реки: совслужащие, коммунисты, семьи командиров и бойцов Красной Армии и НКВД, легковые машины, грузовики, подводы, – все это в мгновение ока устремилось внутрь Украины: очевидно многие думали, что вскоре вернутся обратно после сокрушительного контрудара нашей армии, чему не суждено было статься. Нам еще относительно повезло: отряд эвакуировался по железной дороге; на станции в Станиславе мы узнали о первых потерях в личном составе, когда венграм удалось в буквальном смысле смять две наши заставы на участке с восточно-словацкой стороны. Уже находясь в теплушках сообразно комендатурам и заставам, мы наблюдали за стаями Юнкерсов, летевшими на восток. Алев.».

«– Владимир, – прозвучал зычный голос, внезапно заставивший меня прервать свое чтение, – ты можешь взять на ночь этот дневник и ознакомиться полнее с его содержанием».

«– Благодарю, – ответил я начальнику заставы «Сулак» Каспийского пограничного отряда капитану Виктору Калашникову, кавалеру Ордена мужества, – но все же хочется знать, кто этот Алев.?»

Мы сидели на импровизированном ужине в кабинете начальника заставы, как-то вдруг сразу подобревшего после моего вопроса.

«– Ну, собственно, Алев и есть Алев: Антон Леонтьевич Воздвиженский, начальник заставы N Надворнянского пограничного отряда, до Великой Отечественной войны дислоцировавшегося на Западной Украине. Его имя установить не составило труда. Прежний мой заместитель по работе с личным составом сделал запрос в Москву на этот счет… Теперь наша застава обладает своей литературной и боевой реликвией, которую я передам своему преемнику».

«– А как вообще дневник оказался в Дагестане?» – обратился я к капитану, увидев довольное выражение его лица, будто он того и ждал: стало быть, ему уже не впервой рассказывать историю вещи, прошедшей горнило Великой Отечественной войны.

Здесь стоит отвлечься на мгновение от нити нашего повествования, чтобы сказать, что в Дагестан я, в ту пору офицер Информационного агентства Федеральной пограничной службы России, приехал с группой журналистов центральных и наших ведомственных СМИ по следам только произошедшей буквально неделю назад трагедии: 16 ноября 1996 года в 2 часа 10 минут ночи в Каспийске, на ул. Ленина, 58, был взорван жилой 9-этажный дом, жильцами которого являлись семьи военнослужащих Каспийского пограничного отряда Северо-Кавказского пограничного округа. Мощность взрыва составила от 30 до 150 кг в тротиловом эквиваленте. Тогда под завалами оказались 106 человек, из которых 67 погибли, а 39 удалось спасти. Основная версия в то время: месть представителей рыбно-икряной мафии пограничникам за пресечение криминальной и контрабандной деятельности со стороны последних. Но позднее бытовала и несколько отличная версия происшедшей трагедии: якобы офицеры погранслужбы отказали открыть канал контрабандистам на границе с Азербайджаном для провоза крупной партии оружия или наркотиков. Так или иначе, но с конца 2003 года, по сообщению пресс-службы следственного отдела ФСБ России по Северному Кавказу, дело приостановлено.

То наше пребывание в Дагестане омрачали подписанные 31 августа 1996 года генералом Александром Лебедем Хасавьюртовские соглашения, ознаменовавшие наше поражение в Первой Чеченской войне с последующим постепенным уходом России с Кавказа, остановленным только премьер-министром России В. В. Путиным осенью 1999 и в ходе уже Второй Чеченской кампании. Помнится, насколько подавленным оказалось настроение военнослужащих России в республиках Северного Кавказа, а тут еще взрыв дома с семьями пограничников в Каспийске. Тогда же, разоткровенничавшись за стаканом доброго дагестанского вина, офицеры погранслужбы, МВД и Министерства обороны, обвиняли в открытом предательстве Александра Лебедя, полагая взрыв жилого дома в Каспийске прямым логическим последствием Хасавьюрта. Так что Дагестан нас встретил пасмурной дождливо-ветреной погодой, еще неостывшими руинами полностью рухнувшей секции каспийской многоэтажки, непрекращающимся несколько дней штормом, покидающим республику русским и русскоязычным населением и молчаливым, но угрюмо заметным недовольством военнослужащих частей и подразделений разных ведомств, которые здесь дислоцировались. Крайняя депрессия ощущались даже на Каспийском рынке, куда мы наведывались с целью выяснения общественного мнения и настроений, царящих в городе и республике: поистине, восточный базар то место, где можно вполне объективно осуществлять подобные замеры…

В этой связи моя поездка на заставу «Сулак» Каспийского отряда с двумя корреспондентами нашей пограничной прессы оказалась для меня и моих спутников чем-то вроде отдушины, глотка чистого воздуха посреди гнетущей атмосферы пока еще тихого, но нарастающего смятения. Однако, направляясь туда, я и не подозревал, что нас ожидает.

Читая ночью дневник старшего лейтенанта Антона Воздвиженского в большой общей тетради в клеточку 30-х гг. прошлого столетия – в нем не оказалось ни начала, ни конца, да и посередине попадались вырванные страницы: очевидно начальник заставы опасался перед органами за их содержание; я узнал, что он из коренных москвичей и наследственный пограничник: первым офицером пограничной стражи был его дед Василий Викентьевич Воздвиженский, ставший подполковником, а его отец капитан Леонтий Воздвиженский перешел на сторону большевиков в 1918, но погиб в боестолкновении на советско-польской границе в 1923 году. Антон, родившийся в 1919 и крещеный в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, почти его и не помнил. Судя по фамилии, Антон Воздвиженский принадлежал к роду священнослужителей Московской епархии, представители которого перешли впоследствии в военное сословие.

«<…> С 5 по 10 июля мы застряли на подъездных путях к Виннице у станции Жмеринка: пропускали гражданские и литерные составы, эвакуировавшие на восток советские предприятия, – пишет дальше Антон Воздвиженский. – Нам стало известно, что оборону областного центра организует 12-я армия под командованием генерал-майора Павла Понеделина. Буквально за день до отправления нас подняли по тревоге и бросили две наши заставы на уничтожение немецко-фашистского десанта, высадившегося у Жмеринки. Тут я и получил полноценное боевое крещение, но обе заставы понесли существенные потери; мы не досчитались четырех наших товарищей: сержанта Павла Криворотько, рядовых Федора Самойленко, Валентина Стешина и Рифата Мурзагалиева. Еще трое, в том числе и я, получили легкие ранения. У меня пулей по касательной было задето левое плечо. Рану обработал санинструктор на месте и в госпиталь я не обращался, забыв о ней вовсе. За четкую и слаженную деятельность моей заставы, а также за храбрость, проявленную мной лично в ликвидации немецко-фашистских диверсантов и при поимке из их числа «языка», руководство отряда меня представило к медали «За отвагу». Ранним утром 11 июля мы быстро тронулись через Зятьковцы на восток, нагоняя свой простой, а вскоре, отъехав от Винницы приблизительно километров на сто, на себе ощутили, каково оно путешествовать в степи под бомбежкой и воем пикирующих Юнкерсов. Впрочем, все обошлось. Алев.».

Под этим фрагментом примечание, сделанное автором уже другими чернилами и более чем месяц спустя: «17 августа. Горько сознавать, что генерал-майор Павел Понеделин, оборонявший Винницу, трус, дезертир и сдавшийся в плен немецко-фашистский приспешник. Смерть врагам нашего социалистического Отечества! Алев.».

На этом месте хроника событий, описываемых нашим начальником заставы, обрывается: полуистлевшая и прошедшая горнило войны вместе со своим хозяином общая тетрадь сохранила на себе следы вырванных страниц, которых было немало. Само собой разумеется, пограничник опасался того, что его дневник может вызвать к себе внимание неусыпного ока органов контрразведки НКВД, а потому заблаговременно уничтожал сомнительные и не внушавшие себе доверия страницы, которые могли быть расценены как критика в адрес партийного и советского руководства.

Затем, как выясняется дальше, пережив несколько переформирований в войсках НКВД, охранявших тылы Красной Армии в прифронтовой полосе, старший лейтенант Воздвиженский с десятком отобранных своих сослуживцев по Надворнянскому отряду и получивших уже боевой опыт были направлены в декабре 1941 года в Азербайджанский пограничный округ, где на запасной заставе Ленкоранского пограничного отряда подготавливались подразделения особого назначения для войск НКВД СССР. После большой искусственно сделанной лакуны в содержании дневник продолжается с прибытия вышеуказанной группы пограничников под командой Воздвиженского в город Ленкорань Азербайджанской ССР. Здесь кавалера медали «За отвагу» потрясло посещение вместе с начальством отряда Азербайджанского государственного Краснознаменного театра русской драмы в Баку, где успешно в апреле 1942 года прошла премьера комедии классика азербайджанской литературы Мирзы Фатали Ахундова (1812-1878) «Повесть о Мусье Жордане – ученом-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне». До осени 1942 года Антон Воздвиженский еще несколько раз посетил Баку, знакомясь с достопримечательностями азербайджанской столицы, но каких-то примечательных событий в этот период его жизни не произошло: все время занимало подготовка в спецшколе НКВД, как уже говорилось, размещенной на базе одной из застав Ленкоранского пограничного отряда. Еще известно, что старший лейтенант переписывался со студенткой третьего курса филологического факультета МГУ Натальей Мациевской, но о подробностях своих взаимоотношений с ней автор дневника умолчал.

Овладев Ростовом-на-Дону 23 июля 1942 года, две немецкие армии и одна румынская устремились на Северный Кавказ, вскоре овладев важными городами и административными центрами этого большого региона: 3 августа пал Ворошиловск (Ставрополь), 7 августа захвачен Армавир, а 10 августа – Майкоп, 12 августа немецко-фашистские части вошли в Краснодар и Элисту, а 21 августа группа военнослужащих из дивизии «Эдельвейс» водрузила на Эльбрусе немецкий флаг, но путь к обладанию Восточного Кавказа открыло немцам падение Моздока 25 августа. Угроза нависла над Дагестаном и, как следствие, Азербайджаном, основным поставщиком в то время нефтепродуктов для Красной Армии и Флота. 22 сентября спецподразделение старшего лейтенанта Воздвиженского на одном из кораблей Каспийской военной флотилии перебрасывалось в Махачкалу, а оттуда выдвинулась маршем в ногайский поселок Сулак, расположенный неподалеку от впадения одноименной реки в Каспийское море, где уже дислоцировался батальон НКВД на случай прорыва сюда немцев, стремившихся отсечь порты Махачкалы и Баку от Астрахани и отсечь пути поставки бакинской нефти остальной сражающейся Советской России. Рота (или застава) старшего лейтенанта Воздвиженского передавалась в оперативное подчинение комбата Виталия Гордеевича Войтика, солдаты и командиры которого уже неплохо прижились в Сулаке, учитывая близость зарыбленного Каспия. Собственно, от 26 сентября 1942 года значится последняя лаконичная запись в дневнике Антона Воздвиженского: «<…> Сегодня, 26 сентября, мы прибыли в н. п. Сулак, и я доложил и представился майору Войтику. Воздух здесь морской и такой же, как в Ленкорани, но более сухой и прохладный. В Махачкале в управлении меня предупредили о возможной нелояльности и изменнических настроениях среди местных ногайцев». Оставшиеся листы общей тетради опять же вырваны. Здесь для нас интересно то, что Воздвиженский оказался в Сулаке в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Служба шла своим чередом, старший лейтенант и комсомолец Воздвиженский рвался на фронт, но судьба и промысел уготовили ему иную, не менее героическую участь.

13 ноября 1942 года майора Войтика срочно вызвали на совещание в управление в Махачкалу, причем вызов был не по оперативной связи, а лично приехал из столицы Дагестана лейтенант, чтобы в руки под роспись передать предписание. Комбат не стал дожидаться следующего дня и вскоре выехал на своей машине в Махачкалу: он вернулся только к вечеру 15-го числа и срочно вызвал к себе старшего лейтенанта Воздвиженского. Как только последний переступил порог кабинета начальника, майор заварил крепкий чай в кружках, передав одну из них Воздвиженскому вместе с двумя большими кусками рафинада.

– Попей, Антон – глюкоза, говорят, питает мозги. И внимательно слушай, – майор поперхнулся и продолжил. – Об этой операции никто не должен знать. О ней неизвестно ни начальнику штаба, ни замполиту батальона. По легенде твоя рота выедет в степь на отработку приемов и методов оперативной работы. На самом деле, – комбат встал и в мгновение ока развернул топографическую карту перед лицом Антона, – вы должны выдвинуться на урочище Святого Креста: это в двадцати километрах от поселка в верх по течению Сулака. Там вам необходимо окопаться и как можно лучше замаскироваться и ждать гостей.

– Каких еще гостей, товарищ майор? – несколько настороженно спросил Воздвиженский. – И как нам их встречать?

– Если появятся, то во всеоружии, Антон Леонтьевич. Дело в том, что наутро 20-го ноября планируется два немецких десанта численностью до половины батальона, в низинных плавнях на берегу бухты Сулак, чтобы, во-первых, отвлечь наши силы и, во-вторых, по возможности организовать плацдарм и закрепиться на нем. Видишь, наш батальон будет связан своими гостями: твоя задача продержаться хотя бы сутки до подхода бригады морской пехоты, которую спешно перебросят из Баку с 20 на 21 ноября. Раньше этого сделать не можем, поскольку враг разгадает наш замысел. Информация о планируемом немецком десанте поступила нам от нашего агента в штабе их группировки. Если немцы отменят десант, то, стало быть, в нашем управлении завелся крот и надо вычищать свои ряды. Из военных никто об операции не знает, только наши – чекистские. Маскхалаты с зелено-песчаной расцветкой вам уже шьются в Каспийске, завтра доставят. На урочище пойдете в ночь с 17 на 18 пешим ходом под покровом ночи, чтобы кто чего не заподозрил: машины в нашем песке сильно вязнут, да и заметны для разведывательной авиации противника. Утром будете на месте. Дополнительный боекомплект: гранаты, станковые пулеметы вам доставят следующей ночью на подводах. Вместе с тобой пойдут наши связисты из Махачкалы и протянут кабель. У тебя на все про все двое суток: постарайся хорошенько подготовиться там и как следует закрепиться. Сухой паёк со спиртом я приказал выдать вам на пять суток. Так что ни в чем себе не отказывайте, – последнюю фразу комбат Войтик произнес как-то отстраненно, тщательно стремясь скрыть внезапно нахлынувшие эмоции. Под Новгород-Северским в 1941 году он потерял единственного сына, погибшего смертью храбрых командира батареи, кому только что исполнилось 29 лет.

– Ну, иди, сынок, – как-то выдавил из себя великовозрастный майор, рубавшийся еще в Гражданскую в корпусе Червонного казачества Примакова, и, подойдя к Воздвиженскому, резко его обнял и тотчас отпрянул, – даст Бог, увидимся. И будь молодцом!

– Так точно, – уверенно подвел черту под разговором Антон Воздвиженский, немедленно выйдя из кабинета начальника.

Увы, предчувствия не обманули майора.

– Ох-ох-ох, – вздохнул он с грустью и, налив себе сто пятьдесят горькой и залпом выпив, склонился над картой: его вислые запорожские усы по-особому подчеркивали и оттеняли вдруг разогнавшуюся печаль старого воина.

Утром 20 ноября у майора Абвера Вольфганга Вестфаля-Клинке было прекрасное настроение. Едва избавившись от строп своего парашюта, он дал себе волю помечтать несколько минут: он первым немецким офицером такого ранга ступит ногой на берег Каспийского моря, которое, разумеется, вскоре будет принадлежать великому Рейху, который по достоинству оценит героический порыв своего офицера-разведчика. Почему бы ему не стать в будущем собственником какой-нибудь бакинской нефтяной компании или на худой конец поставщиком черной каспийской икры в лучшие дома и рестораны Рейха, когда каждая ее баночка окажется подписанной его факсимиле. «И это тоже наше жизненное пространство», – майор глубоко вдохнул свежий воздух кавказского утра и посмотрел на восток, зардевшийся злато-багряной зарей, куда уже к близкому морю нес свои мутновато-песчаные воды Сулак. Итак, через минуту вернувшись с небес на землю и оставив на потом подобные мечтания, свойственные всякому завоевателю всех времен и народов, Вольфганг Вестфаль-Клинке приказал радисту Гансу Ленцу, крестьянскому сыну из Эльзаса, передать в штаб шифровку, что высадка состоялась удачно, без происшествий и операция проходит в штатном режиме. Немецкие десантники, разделившись на три группы, одна из которых под командой самого майора оставалась в резервной засаде у реки, двумя другими потянулись с двух сторон к высоте Святого Креста: занятие высоты было поручено капитану Абвера Дитмару фон Штейнеку, прекрасно овладевшему ей еще на командно-штабных играх, проходивших под управлением командующего группировки. С началом войны на Востоке оба офицера сдружились и часто тандемом выполняли поставленные перед ними оперативно-служебные задачи: причиной тому и общее социальное происхождение (Вестфаль-Клинке – сын богатого промышленника из Дюссельдорфа, а фон Штейнек – внук известного генерала Рейхсвера по отцу, а по матери – крупного держателя пивных торговых марок Верхней и Нижней Саксонии), и желание персонального воинского триумфа, когда операция по выходу к Каспийскому морю и создание плацдарма с последующим закреплением результата и рассечением советского каспийского транзита могла стать одним из главных оснований оного. Однако дружба эта оказывалась неравной по характеру, ограничиваясь скорее плотными приятельскими отношениями начальника и подчиненного: к тому же, 36-летний майор был на четыре года старше подающего надежды капитана армейской разведки.

Внезапно замаскированными пограничниками был открыт шквальный огонь по немецким десантникам, приблизившимся к высоте Святого Креста и уже начавшим взбираться на ее гребень. Опытный оперативник Вестфаль-Клинке все точно понял, почему так произошло, и уже хотел отправить шифровку с тем, чтобы внутри штаба группировки искали законспирированного русского крота, когда ему сообщили, что снайперским выстрелом в глаз убит радист его группы Ганс Ленц. Запасной радист Венцель Гезель, немец из Польши, которому не доверял Вестфаль-Клинке, находился в отряде капитана фон Штейнека, шедшего на штурм возвышенности с задней стороны. Из-за самоуверенности и желания побыстрее осуществить замысел руководства опытный майор Абвера не удосужился наладить войсковую связь между двумя частями вверенного ему подразделения. Уже не озабочиваясь этим, он вошел в боевой азарт, приказав взять высоту любой ценой хотя бы к исходу дня: в реализме майору не откажешь, он знал, какая сложная задача перед ним стоит, но теперь, сознавая, что пал жертвой внутреннего предательства, решил умереть как солдат, любой ценой взяв высоту и уничтожив там русских. Свой резерв, состоящий из двух взводов, он решил лично повесит в атаку в последний момент: «Прости Дитмар, брат мой, в оперативной игре русские нас обошли. Придется нам умирать как пехоте и это наш долг. Всякая смерть нелепа, но в нашем случае она нелепее на порядок», – произнес он про себя, сделав большой глоток Бехеровки из своей объемистой коньячной фляжки. Он с горечью слышал, как, преодолев часть высоты, его солдаты стали подрываться на минном заграждении. Однако несмотря на потери бойцам Абвера удалось преодолеть и его. Огонь со стороны обороняющихся становился реже – майор посмотрел на свои часы Вошерон Константен, подарок отца: они показывали ровно 16.05 пополудни. К 17.30 немцам удалось приблизиться и закидать гранатами пулеметное гнездо, казавшееся недосягаемым и досаждавшее им с самого утра; здесь пали смертью героев старшина Мирошник и рядовой Решетников. С полчаса стояло непривычное и зловещее затишье, но в 19.00 русские вдруг стали огрызаться с новой силой, как будто в них вселились демоны – мнилось майору Вестфаль-Клинке. Вдали на утомленном вечернем просторе небес он увидел одинокий немецкий самолет-разведчик, и слабая надежда на миг промелькнула в его сознании, но, по-видимому, опасаясь советских зениток, тот вдруг сделал резкий разворот и быстро ушел в западном направлении. В 19.30 ему сообщили, что погиб от снайперского выстрела капитан фон Штейнек, легко раненый еще около полудня. Майор сам опасался этого снайпера, уложившего, наверное, уже с десяток опытных спецназовцев, а тут еще и младшего товарища… Окончательно утратив надежду, майор выстрелил из ракетницы и скомандовал «к бою», и к высоте выдвинулся резерв, состоявший из двух взводов. По здравому суждению майора, русских оставалось не больше десятка и все они скорее всего уже не единожды ранены. Что они против шестикратного немецкого преимущества? Тем не менее, бой продолжался, а майор Абвера жестоко заблуждался относительно воли сопротивления у русских: некогда его неизгладимо впечатлил развал крупных соединений Красной Армии летом 1941 года…

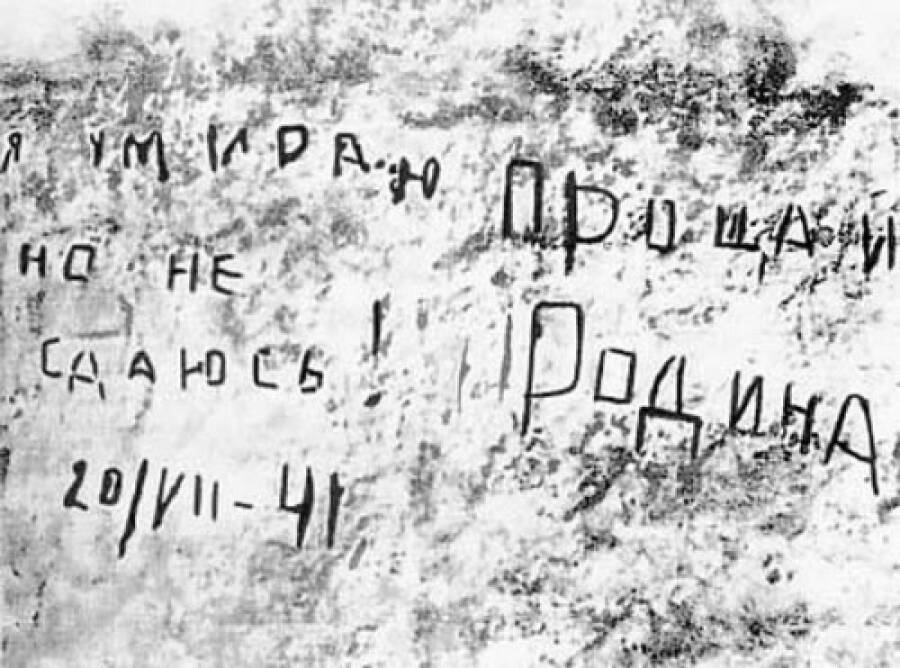

Тематическое фото. Из группы ВК «На охране рубежей» — https://vk.com/@-87338787-na-ohrane-rubezhei-strany

комментария 3

Александр Семенов

02.06.2023Прекрасный, чувственный и красивый рассказ! Очень поднимает дух. Хочу в те места!

Вольфганг Викторович Акунов

31.05.2023Как всегда у уважаемого автора — «на пять с плюсом»! Поздравляю от души с очередным творческим успехом? желаю и впредь «так держать»! +NNDNN+

Лев Регельсон

31.05.2023Впечатляющая история с архангелом Михаилом. Во время грузино-абхазской войны тоже случалось подобное. Как-то Игорь Хварцкия в Сочи пил кофе с грузином, своим бывшим соседом. Игорь спросил: «Почему вы тогда возле Сухума отступили? У вас же было явное преимущество!» — «А что мы могли сделать, когда на вашей стороне показалось множество воинов в каких-то странных белых одеждах»?