Новое

- Дмитрий Плынов. «Тишина на их плечах». Рассказ

- Феномен совести. Три модели человеческого в зеркале языка

- Из ранее не опубликованного: Диалоги Об этом… Фрагмент общественной дискуссии «Культура. Перезагрузка» в рамках книжной выставки-ярмарки «Non fiktion»

- Городская голова Анапы

- Нина Щербак. «Звезды и небо». Рассказ

- Александр Балтин. «Голубятня зыбко мерцает вдалеке». Рассказ (18+)

Нина Берберова – Галина Кузнецова. Переписка 1920-1960-х годов. Москва. Дмитрий Сенчин, 2022.

14.07.2023

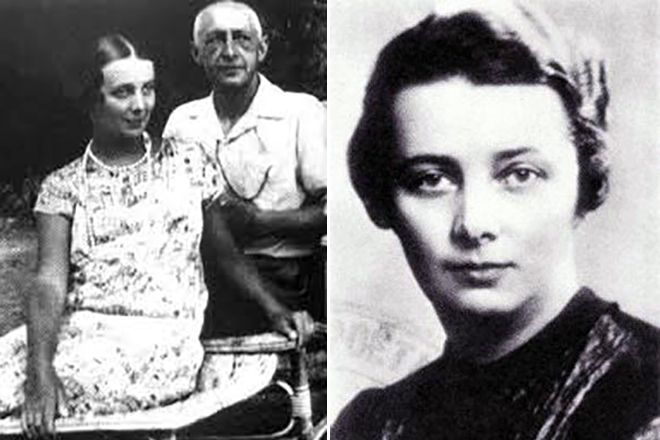

Вдохновленная отзывом журнала «Звезда» (2023), и успев написать несколько статей до приобретения, собственно, издания этих бесценных писем, становлюсь, наконец, счастливой обладательницей замечательной публикации писем Нины Берберовой и Галины Кузнецовой. Даже немного нервничаю, раскрывая посылку из Москвы. Вот они, тщательно подобранные, изданные, с комментариями известных специалистов.

Вчитываясь в эти письма, которые писательницы вели на протяжении сорока лет, обмениваясь впечатлениями, высказывая точку зрения на различные события эмигрантской, общественной, личной жизни, думаю о том, каким филигранным, утонченным был мир вещей и идей в то далекое время. Поэтому так боязно делать из этой переписки просто историю жизни. Это не только мысли и жизненные факты, это словно слепок культурного наследия, очень ценного, до конца неизученного, непростого, многомерного.

Переписка Берберовой и Кузнецовой как бы распадается на две части, довоенная (1928-1930) и послевоенная, достаточно длительная (1946-1968).

Автор предисловия, известный специалист по творчеству Галины Кузнецовой, комментирует письма, показывает определенные особенности, скрытые от глаза не очень знающего читателя или специалиста. Поскольку материалы получены из знаменитого русского архива в Лидсе, а принимали участие в публикации ведущие архивы, в которых хранилась переписка или сведения о писательницах, нет сомнений в высочайшем профессионализме этого кропотливой работы. Имея представление о специфике архива Лидса, хочется еще раз подчеркнуть, что исследования, проводимые там, фактически оживляют не только память о том времени, но делают это с максимальным вложением сил и энергии в попытке воссоздать то далекое время, пролить свет на те участки света и тени, которые есть в любой биографии.

Хотелось бы снова прокомментировать некоторые моменты, которые мне кажутся несколько неоднозначными, при всем том необыкновенном, подробном, доскональном и высоко профессиональном изучении вопроса.

Во-первых, образ Галины Кузнецовой, ее знакомство с Буниным и пребывание в семье Буниных в Грассе – известный факт, о котором создается определенного рода мифология. Собственно, исследования автора предисловия и ставят своей задачей изменить стереотип, выписать образ Галины Кузнецовой, как намного более объемный, творческий, самобытный и серьезный, чем это представлялось до сих пор. Другим отправным пунктом внутреннего спора для исследователя становится, на мой взгляд, попытка показать, что Галина Кузнецова намеренно изображает не реалии, а рисует парадный портрет Бунина в своем знаменитом «Грасском дневнике», создавая не повествование – расследование, а грустное, несколько меланхоличное, красиво созданное произведение, в некотором смысле, — фантазию, которая скрывает какие-то важные моменты, касающиеся всех действующих лиц:

«Прежде всего—жизненные обстоятельства, в силу которых Кузнецова оказалась в Грассе, и та роль «ученицы Бунина» и его «последней любви», «грасской Лауры», которую уготовилаей судьба и вне пределов которой ее отказывались воспринимать многие современники. Положения не изменило и то, что ролью бессловесной младшей ученицы писателя она довольно скоро начала тяготиться, а обстоятельства ее личной жизни претерпели существенные изменения в середине тридцатых годов, хотя она и продолжала—с перерывами—жить в Грассе до весны 1942 г. Отношение к автору сказалось на отношении к творимому тексту: в представлении общественного мнения учитель Бунин должен был стать главным героем дневникаученицы Кузнецовой, а сам дневник—хроникой грасского периода его жизни».

(О.Р. Демидова. «Дневник как пространство умолчание». Предисловие к кн. ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА ГРАССКИЙ ДНЕВНИК Издание подготовлено О. Р. Демидовой. С-Петербург, 2009)

Переписка Нины Берберовой и Галины Кузнецовой проливают определенный свет на понимание личности Галины Кузнецовой, ее самобытности, которая интерпретируется современниками по-разному. Попытка выделить ее образ как отличный от Бунина, не вторичный по отношению к нему – важный этап в трактовки ее роли и места в культурном наследии.

Во-вторых, важным, на мой взгляд, становится роль комментатора. В общем-то это тема не новая, но она в данном случае на редкость актуальна, поскольку категории, слова, понятия, которые употребляются комментатором (или комментаторами, авторами) высвечивают фигуры прошлого определенным образом, иногда коренным образом меняя статус взаимоотношений. Без всякого сомнения, обе тематические области взаимодействуют между собой, имеют общие черты, влияют друг на друга.

Сложным представляются определения или категории, которые приводятся в комментариях. Они сводятся к тому, что образ Нины Берберовой формируется ее дискурсом как «более самодостаточной, сильной личности, с ориентацией на более мужской тип поведения и подчеркнуто феминной роли Кузнецовой – слабой, зависимой, «фарфоровой» (Переписка — с. 19). Подобное разделение и оправдано, и нет. С моей точки зрения, несмотря на кажущееся справедливое замечание, данный комментарий, «феминного» и «мужского поведения» скорее вселяет сомнение в интерпретации, как будто бы даже подрывает веру в добрые взаимоотношения, словно нарушая их гармонию. Само разделение противоречит как общению, так и теории гендерных различий, сводя сложный образ идентичности к простейшей бинарной оппозиции, о которой в англоязычной традиции, например, было столько критики (см., например, «Сумасшедшая на чердаке» Гилберт, Губар о недальновидности позиционирования женщины как «монстра» или как «ангела»). На мой взгляд, и авторы комментариев тоже пишут об этом, взаимоотношения Берберовой и Кузнецовой сложные, огромный потенциал ведения разговора на протяжении стольких лет, говорит об их привязанности, интересе друг к другу, их безграничном интересе к жизни друг друга.

Несколько сомнительным кажется и определенного рода романтическое желание приписать этой переписки статус «романа в письмах», вернее «многосложного эпистолярного романа со своими тайнами, многочисленными лакунами и открытым концом». Подобное мнение нисколько не омрачает идею переписки, напротив, делает ее совершенно неповторимой, завораживающей. Однако, мне кажется, что глубинная взаимосвязь между женщинами-писательницами, это не вопрос тайн или лакун, это, наоборот, связующее звено многих действующих лиц и ответы на вопросы. Неопределенность местонахождения архива Кузнецовой (Рене Герра приобретает его большую часть, часть бумаг переходят к родственникам В.С. Франка) также придает любым исследованиям определенное очарование, дает возможность поиска истины в отношении многих вопросов.

Несколько более сложным становится вопрос о категоризации близкой дружбы между, например, Ниной Берберовой и Миной Журно, переводчицей, которая работает вместе с Берберовой долгое время (с 1944 по 1960), соратник по переводам, прототип «Маленькой девочки», о которой в книге переписки приведены комментарии, в которых, впрочем, основная ссылка относится к материалам, опубликованным в журнале «Звезда» (2021). Мне кажется, что, во-первых, текст «Маленькой девочки» явственно свидетельствует о том, что дружба не была важной, а, во-вторых, несколько смущает достаточно тенденциозная интерпретация событий:

«19 апреля 1947 г., Берберова доверительно сообщает Кузнецовой о своей подруге, с которой она «соединила свою судьбу»: «Я ее научила русскому языку, и мы вместе переводим на французский. Она и стихи пишет, и о живописи пишет, и вообще человек очень замечательный, яркий и особенный. С ней вместе я и надеюсь переехать на отдельную квартиру». В письме от 5 мая Кузнецова приветствует «новую дружбу» Берберовой, откликаясь не менее доверительным (но столь же запрограммированным!) рассуждением о «тесной женской близости», в которой есть «много напряженной духовной прелести», завершающимся признанием «Я это знаю по опыту». В результате то, что так долго оставалось в подтексте и не подлежало вербализации, наконец, вербализовано, хотя и в свойственной Кузнецовой уклончивой манере.

Впрочем, уже 16 декабря 1947 г. Берберова признается: «Мы не вместе, и вместе строить жизнь не можем, так как она человек очень трудный, и я три года несла на себе страшную тяжесть ее нервности, сломанности… Мне казалось, что я могу ее переделать, но я думаю, что переделать никого нельзя. < …> Мы очень любили друг друга. <…> она открыла мне целый мир, но я не в силах отдавать себя так, как отдавала до сих пор. Мне хочется быть одной, быть свободной (выделено Берберовой – О.Д.). И вновь Кузнецова с готовностью откликается на это признание, в письме от 5 января 1948 года выражая полное понимание и тем самым в очередной раз выдавая себя:

«То, что Вы пишите о сложностях отношений с Вашей подругой, мне очень понятно»

Хотелось бы прокомментировать, прежде всего, тот факт, что в данном случае имеет место некоторое искажение понимания того, что, во-первых, письмо содержит любого рода рассуждения промежуточного плана. Как и проза, оно не является истиной, а служит для развития мысли, определенного рода фантазии, выдумки. Комментарии содержат информацию о том, что, собственно, нет данных кроме писем к Кузнецовой, которые бы проливали свет на эти отношения (Ирина Винокурова, труды и дни по дневникам письма: середина 1930-х – середина 1960-х годов, журнал «Звезда», 2021, № 8).

В материалах приведена подробная информация о Мине Журно, в частности о том, что Берберова тратила значительную часть денег, которую она получила как гонорар за биографию Чайковского, в Стокгольме, для оставшегося в Париже близкого человека, не называя его: «Все купила, запаковала и отнесла на почту. Посылка придет в Париж до моего приезда. Я не положила в нее ничего съестного, только теплые вещи: два свитера неописуемой красоты; шесть пар теплых носков; шерстяные перчатки — и порошок, чтобы их стирать; сапожки — и крем, чтобы их чистить. Пальто, легче пуха, и шапку какую носят эскимосы. Это — чтобы все прохожие оглядывались. Это доставляет особое удовольствие сейчас. Кто-то потеряет голову от радости и (без головы, но в шапке) придет меня встречать на вокзал».

Далее дается объяснение:

«Из контекста понятно, что речь идет о женщине, причем не просто подруге, а именно возлюбленной, чем, собственно, и объясняется желание полностью скрыть ее имя.

В декабре 1946 года Берберова формально еще не рассталась с Макеевым (такое решение будет принято через несколько месяцев), но отношения уже были крайне холодными и даже враждебными. Об этом свидетельствует запись от сентября 1947 года, в которой Макеев, в свою очередь, остается неназванным, однако по прямо противоположной причине. Отсутствие имени говорит в данном случае о степени отчуждения: «Человек, с которым я продолжаю жить (кончаю жить):

не веселый,

не добрый,

не милый.

У него ничего не спорится в руках. Он всё забыл, что знал. Он никого не любит, и его постепенно перестают любить».

Честно говоря, вывод комментатора несколько скоропостижен, как мне представляется. Подарки, возлюбленная, Макеев. Все три категории – совершенно разные и несоизмеримые. Если Берберова внутренне выясняет отношения с Макеевым, это никак почти не связано с Журно, и пьеса «Маленькая девочка» тому подтверждение, даже если была еще одна редакция, где образ девочки более положительный. Подарки являются показателем душевного жеста и привязанности. Вывод не отменяет любви, которую можно испытывать, но ее акцентирование все равно в какой-то момент повисает в воздухе, как навеянный миф, инспирированный американской гендерной традицией.

Кстати, Берберова в письмах к Кузнецовой подробно говорит о подарках, которые хочет приобрести в Стокгольме, то есть для Берберовой подарки всегда – жест, знак очень теплого отношения, но все же – не более того:

«Если у Вас есть в Стокгольме кто-нибудь, или поручения (Вы ведь там были) или Вы хотите, чтобы я послала Вам что-нибудь очень нужное из Стокгольма, то напишите мне к 22-му числу по адресу» …

(письмо от 6 ноября 1946, Париж, с. 57);

«единственное, что было важное в моем том письме, это то, что я спрашивала ваши размеры, на предмет посылки Вам платья или чего-нибудь носильного. Пожалуйста, если еще не послали мне их, то сообщите Ваш объем груд, боков и длину от шеи до подола» …

(письмо от 29 января 1947, Париж, с. 64).

Из того текста, который я читаю, суммируя, очевидно, что Берберова обладает огромной эмпатией, проявляет достаточно искреннее, насколько это возможно, отношение и почти что материнскую или сестринскую заботу, но в общем-то стремится к одиночеству, в силу того, что отношения до конца не удовлетворяют. Одиночество, которое дается не сразу. Попытки отношений не закрепляются, оставляя лакуну одиночества, стремление к нему. Отношения, которые завязываются на пути к одиночеству – это внутреннее становление и постоянный творческий процесс, выраженный в дискурсе. Таким образом, перед нами дискурс одиночества и сексуальности, дискурс поиска и самоидентификации. Люди играют определенную роль и не играют эту роль в жизни автора Берберовой. Письма — своеобразная фикция, которую, мне кажется, не стоит так серьезно и буквально воспринимать.

Комментатор игнорирует тот факт, что Берберова, действительно, не называет по имени ни женщину, ни мужчину, она как бы играет в эти образы, рассуждает о них, не потому что с одним близка, а с другом расстается (тем более из-за первого!), а потому что оба — удобный плацдарм для писательских рассуждений, историй, философии, рефлексии, поиска себя.

Поневоле задаешься вопросом, а стоит ли созданный миф того, чтобы он продолжал кочевать из одних материалов в другие, что кажется мне несколько претенциозным.

Комментатор как будто бы забывает, что письмо это, собственно, такая же фикция, как и роман, или повесть. Письмо может содержать любого рода искажения, или выдумку.

Честно говоря, изучая переписку Берберовой и Кузнецовой, в какой-то момент у меня даже появляется предположение о том, что история с Маргой Степун и Галиной Кузнецовой – тоже своеобразная фикция, не то, что придуманная Буниным от обиды (и подкрепленная записями, особенно Веры Николаевны), но тоже им созданная. Иногда кажется, что она затмевает реальный, вернее, символический ход событий. Волей-неволей снова возвращаюсь мысленно к инструментам психоанализа «реального», «воображаемого», «символического». Реальное преломляется о такое количество проекций, что утверждения любого рода не имеют под собой твердой почвы под ногами, особенно по отношению к чувствам, проявлению тепла и доброты.

Ход событий заключается, в первую очередь, в необыкновенной растерянности и одиночестве Галины в доме Буниных, постоянном осложненной атмосфере. Появление новой фигуры, возможность уехать, поиски себя, сложность расставания и продолжение редактирования работ Бунина – важный фактор всей коллизии. История жизни Галины Кузнецовой — это не история любви и взаимоотношений Галины Кузнецовой, это история становления, человеческого и творческого. Неслучайно в письме от 27 августа, Кузнецова пишет, что «конечно, если бы не моя подруга – я бы сама не ушла, так бы там и зачахла» (с. 24). То, что становится трагедией, и одновременно — возможностью выхода из сложной ситуации обитания в доме Буниных почему-то яростно трактуется критиками как любовная история, которая все набирает и набирает новые обороты. Зачем, отчего?

Возвращаясь к «Переписке». Поражает и вывод комментатора в отношении того, что Кузнецова выбирала для себя главную жизненную стратегию в роли пассивной страдалицы, чью жизнь всегда кто-то направлял. «Именно так воспринимала ее и Берберова, впрочем, явно упрощая «детскую наивность» Кузнецовой и недооценивая свойственные ей уклончивость, прагматизм и хорошо закамуфлированный эгоизм (с. 25). Комментатор делает вывод о том, что и Федор Степун, брат Марги Степун делал ту же ошибку (например, в письме к М.А. Степун от 22 сентября 1950 писал: «Я каждый раз сам заново удивлялся Твоему мужеству, твоей энергии, Галиной, жертвенности и трудоспособности, благодаря которым вы разрешили проблему Вашей американской жизни».

Мне представляется, что переписка Галины Кузнецовой и Нины Берберовой, напротив, открывают важные моменты в отношении стиля обеих писательниц, и в этом кроются ответы на те вопросы, которые исследователи изучают. Например, становится очевидно, что обе писательницы сознательно опускают какие-то моменты биографии, закрывают на них глаза, не для того, чтобы что-то сознательно скрыть, а потому что позволяют вызреть каким-то мыслям. Вот, например, длительные пассажи в отношении того, что Берберовой ближе «функциональное» в воспоминаниях (ее критика «Грасского дневника»), а Кузнецова пишет о «недосказанном», отвечая на письмо.

В письме от 4 мая 1968 г. (с. 28):

«Дорогая моя Галя, получила вашу книгу, села ее читать и не встала пока не кончила. Чудно вы пишете о людях. Не скрою, что описания природы я пропускала все, потому что даже у Тургенева и Бунина их не читаю. Времени осталось жить не так много и конечно хочется «функционального». На «нефункциональное» не хватаем меня уже давно.

<…> Я наслаждалась Вашим рассказом, и грустила ужасно: боже! какая невозможно печальная была Ваша жизнь! Почему все было так грустно? Почему все было так меланхолично все эти семь лет? Почему Вас обижали? Почему не так ценили, как надо было? Это остается загадкой, потому что вы ничего не говорите о самом главном, не развязываете никаких узлов. Помните ваш Мориак (не мой) сказал: «Только то, что есть самого тайного для человека может по-настоящему тронуть другого». Почему вы не последовали этому правилу?»

В ответном письме от 23 мая 1968, Кузнецова объясняет (с. 29):

«Дорогая Нина, спасибо за милое письмо. Рада, что вам было интересно прочесть хоть часть моей книги. «Не функциональная» природа у меня всегда была функциональная для моей души. Но ведь это дело натуры. Люди все разные. Может быть, так и лучше, разнообразнее. <…> отвечу на главные: говорить о том, что вы называете «тайным» — ненужно, для меня не нужно в этом дневнике. Для кого, зачем? Для обывателя? Тонкий человек и сам почувствует, а об остальных я не особенно забочусь».

В данном случае мы видим удивительные открытия в отношении обеих корреспонденток, иногда сильно противоречащие интерпретации комментаторов. Очевидно, что Берберова считает самым важным – трогать души читателей, посредством аккуратной фиксации событий, их анализа. И в отношении ее взаимоотношений, это и есть правда о финальной форме ее жизни, об уходе, об одиночестве. Поэтому история о Журно и была выключена из воспоминаний. Идея «функциональности» для Берберовой касается любого события, поэтому для Берберовой в «Грасском» дневнике не достает действия, а вовсе не только подробностей. Для Кузнецовой же печаль и туманность сродни чуткости души, которая не терпит оголенности. Это не вопрос умолчания. Вопрос умолчания ставится комментатором. Но для Кузнецовой это вопрос стиля, который отчетливо звучит, например, в «Легком дыхании». Стиль не предполагает слишком много подробностей, меланхолия — настроение прозы, которая и передает ее содержание. То есть если для Берберовой ближе жанр детектива или аналитического мышления как формы его конструирования, то для Кузнецовой ближе стихотворная форма, символизм и почти что японская поэзия!

Публикация имеет явные преимущество по сравнению с другими исследованиями именно в силу того, что в книге собраны собственно письма, приведены тексты. На любые слова комментаторов можно обратиться непосредственно к тексту письма, сравнить утверждения с самим текстом.

Публикация имеет явные преимущество по сравнению с другими исследованиями именно в силу того, что в книге собраны собственно письма, приведены тексты. На любые слова комментаторов можно обратиться непосредственно к тексту письма, сравнить утверждения с самим текстом.

Рассказ про постепенное развитие взаимоотношений между Кузнецовой и Берберовой по-настоящему захватывает внимание. Первые письма полны интереса и дружелюбия, скрытой энергии. Берберова делится с Кузнецовой самыми разными фактами, мнениями, историями. Откровенность и дружелюбие, взаимная поддержка, интерес, все говорит об исключительно теплом отношении и глубокой взаимной дружбе.

Сложно однозначно соглашаться с тем, что под конец переписки происходит «неявный конфликт» (с. 26), который обусловлен несколькими факторами. Комментатор говорит о том, что в общем-то это обусловлено разными эпистолярными стратегиями, ссылаясь на то, что Берберова обращается к Кузнецовой «слишком прямолинейно, авторитарно, в ряде случаев откровенно агрессивно» (с. 26). Подобная информация в некотором смысле не совсем оправдана, так как можно с большой долей вероятности предположить, что письма, наоборот, полны дружелюбия, интереса и жизнеутверждающей силы. Другое дело, что, возможно, действительно, стиль Берберовой предполагает ясность ума, четкость изложения, детективный стиль, во многом, даже a la американский (хотя она еще находится в Париже!) в своем стремлении развивать риторику. Кузнецова, напротив, пишет, как поэт, более туманно, нежно, пространно. В комментариях также говорится о том, что публикация нелицеприятного портрета Бунина в книге «Курсив мой» в результате могло охладить Кузнецову, которая была намного более деликатна при описании дома, в котором так долго находилась.

Если 26 октября 1947 г. Берберова рассказывает о вечере Бунина: «Он очень старый, с жующий ртом, белый, бледный, сильно уставший под конец, читал своего безвкусного (так! – О.Д.) «Безумного художника», псевдо-русские стихи и какой-то милый юмористический отрывок …. Впечатление осталось какого-то совершенно нового, чужого, престарелого Бунина, безумно далекого от всего, что есть, от всего вокруг – и во мне». В этом же письме Берберова рассказывает о скандале, о выходе Бунина из Парижского Союза русских писателей и журналистов, цитирует фразу Б. Зайцева: «Я похоронил Ивана». В этом же письме Берберова пишет о своем впечатлении от Бунина:

«Бунин пришел и сел в первый ряд. Он много кашлял, выглядел совершенным трупом и вообще, кажется, собирается умирать… И это русский писатель!»

(с. 25)

Комментатор справедливо замечает, что Кузнецова никак не реагирует на описание портрета писателя, но пишет о Зурове и Вере Николаевне, которых очевидно винит в произошедшей метаморфозе (там же). В этом, без всякого сомнения, и ее деликатность, и сохраненные чувства сожаления, близости, что явствует из еще одного письма от 5 января 1948:

«Действительно, Иван Алексеевич видимо совсем потерял рассудок. Ведь в его годы делать такие faux pas – уже просто неприлично», добавляя, «но я знаю, как обстоят дела в недрах, так сказать, и поэтому мне его все же бесконечно жаль».

Несколько странным представляется комментарий о том, что Кузнецова пытается заявить о себе как о «своей», в противовес «чужой» Берберовой, написать о своей значимости, хотя, на мой взгляд, в письме очень много искреннего желания выписать портрет совершенно в других тонах, еще раз рассказать о своем причастии к семье, не по причине каких-то утверждений, а по тем же душевным мотивам.

А вот в следующих строках звучит тема большого доверия Кузнецовой к Берберовой, так как она делится с ней всем ньянсами своих взаимоотношений, гораздо более значимыми, чем любая другая фактическая информация:

«Я ему уже месяц ничего не писала, так как мне не по себе, а он тоже молчит с тех самых пор. Уж очень видно ему неприятно самому, он ведь знает мою установку в этом отношении, и странным образом до сих пор со мной считается».

Комментатор подробно пишет о том, что Берберова якобы «мстит» и чернит обвинителей, в числе которых и Иван Бунин. Речь идет об обвинении Берберовой Буниным (и рядом других писателей, в том числе Струве) в коллаборацинизме (исследование Шраера изучает данный вопрос по переписке Берберовой и Бунина). Далее комментатор пишет о том, что Берберова любила заручаться поддержкой союзников, и Кузнецова в данном случае была в некотором степени яркой составляющей «анти-бунинского союза» (с.22). Данная трактовка мне снова представляется надуманной. Портрет Бунина складывается так, как он видится писателю, со всеми подробностями, реалиями и выводами. Говорить о тщательно спланированной стратегии при переписке с Кузнецовой видится как излишняя вольность интерпретации. Берберову, действительно, отличает обостренный стиль, ясность мысли и отсутствие ретуширования, как в случае с письмом от 15 января 1949 г, Париж:

«Бунин Вам вероятно пишет. Вы знаете, вероятно, в каком он страшном состоянии. Злится он: на Зайцева, на редакцию «Русской мысли, на Союз писателей, на меня, на Александра Блока, Ницше, Достоевского, Мережковского, Платона и Колумба. То есть на людей, которых искренне ненавидит».

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ