–•—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –ґ–Є–Ј–љ—М, –њ–Њ–ї–љ—Г—О –≤–Ј–ї–µ—В–Њ–≤ –Є –њ–∞–і–µ–љ–Є–є, –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–≥–Њ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Є–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞ –і–ї—П –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П. –І—В–Њ–±—Л –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–є—В–Є –і–Њ–ї–≥–Є–є –Є, –њ–Њ—А–Њ–є —В–µ—А–љ–Є—Б—В—Л–є –њ—Г—В—М, –≥–і–µ –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є, –љ—Г–ґ–љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–∞—П —Б–Є–ї–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Є—Б–∞—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Л, –Ї–Њ–ї–Њ—А–Є—В –Є–ї–Є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є—А–Њ–≤–Ї—Г –Њ–±—К—С–Љ–∞ –≤ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е, –љ–Њ –Є –Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є —В–≤–Њ—А—Ж–∞, –µ–≥–Њ —Б–Є–ї–µ –і—Г—Е–∞, —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–Є, —Г–њ–Њ—А—Б—В–≤–µ –љ–∞ –њ—Г—В–Є –Ї —Б–≤–Њ–µ–є —Ж–µ–ї–Є. –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –≥–µ—А–Њ–є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–µ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б–Њ –≤—Б–µ–є –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥—А–∞–љ–љ–Њ–є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О. –Э–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —А–Њ–Љ–∞–љ—Г –Ш—А–≤–Є–љ–≥–∞ –°—В–Њ—Г–љ–∞ ¬Ђ–Ц–∞–ґ–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї (1956) –Є –Є–Ј–і–∞–љ–Є—О –њ–Є—Б–µ–Љ –Т–∞–љ –У–Њ–≥–∞ (1901) –Љ—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј—Г —Н—В–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Ї–∞–Ї —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ, –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ –ї–Є—З–љ–Њ–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –љ–∞ –∞–ї—В–∞—А—М –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є; –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Ю–≥—О—Б—В –†–Њ–і–µ–љ¬ї (1903), –†–∞–є–љ–µ—А –Ь–∞—А–Є–Є –†–Є–ї—М–Ї–µ —А–Є—Б—Г–µ—В –Њ–±—А–∞–Ј –†–Њ–і–µ–љ–∞ –Ї–∞–Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Ї–∞; –≠–Љ–Є–ї—М –Ч–Њ–ї—П, –≤–Ј—П–ї –Њ–±—А–∞–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Я–Њ–ї—П –°–µ–Ј–∞–љ–љ–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ–∞ –Ъ–ї–Њ–і–∞ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ ¬Ђ–Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї (1886). –°–≤–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —В–µ–Љ–∞ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є —В–≤–Њ—А—Ж–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –≤ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П—Е –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —Б–µ—А–Є–Є ¬Ђ–Ц–Є–Ј–љ—М –Ч–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ы—О–і–µ–є¬ї. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–µ–і –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –≤—Б—В–∞–µ—В –Њ–±—А–∞–Ј –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –°–µ—А–Њ–≤–∞ (–∞–≤—В–Њ—А –Т. –Р. –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤–∞-–†–∞–Ї–Є—В–Є–љ–∞), –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї —Б–µ–±–µ, –і–µ—Б—П—В–Ї–Є —А–∞–Ј –њ–µ—А–µ–і–µ–ї—Л–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є —А–∞–±–Њ—В—Л, —З—В–Њ–±—Л –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—М –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В–Є; –Є–ї–Є –Ш–ї—М–Є –†–µ–њ–Є–љ–∞, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Ї–Є–њ—Г—З–µ–є —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є (–Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ –°. –Р. –Я—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є), —Б—В—А–µ–Љ—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –і–∞—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—Л —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –њ–Є—Б–µ–Љ –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –Є –≤—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї—Г –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ — –њ–Њ-–љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л. –Р —А–Њ–і–љ–Є—В –≤—Б–µ —Н—В–Є —Б—В–Њ–ї—М —А–∞–Ј–љ—Л–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–Њ вАУ —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–Є–ї—М–љ—Л–є —Ж–µ–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞.

–Э–µ—В —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ —Б–њ—А—П—В–∞—В—М –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ—Г—О —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Ј–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ-—Б—В–Є–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞, –Є–ї–Є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–Љ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –≤–ї–∞–і–µ–µ—И—М —Б–µ–Љ–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–Љ, –≤—Л—П–≤–ї—П—П –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є вАУ —В–∞–Ї —П –љ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ—Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –Ї –±–Њ–ї–µ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞. –Э–µ –Њ–±—К—П—Б–љ—О, –≤ —З–µ–Љ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Т–µ—А—Л –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ—Л –Ґ—О—А–Є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є –Ї–∞–Ї —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, –Њ —З–µ–Љ –µ–µ –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Є –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М.

–°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є—П –•–• –≤–µ–Ї–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є, –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞ —В–∞–Ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ, –±—Г–і—В–Њ —Н—В–Њ –ї—О–і–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є: –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ 1940—Е-1930—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –±—Г–і—В–Њ –Ј–∞–і–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Є —Н–љ–µ—А–≥–Є–µ–є —Б–≤–Њ–Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ 1950-1960—Е, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є–љ–Њ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ 1980—Е, –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ 1990—Е-2000—Е —А–Њ–і–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –≤ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ. –Ю–±—Й–∞—П—Б—М —Б —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є 25-40 –ї–µ—В –Њ—Й—Г—Й–∞–µ—И—М –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –≤—П–ї–Њ—Б—В—М, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—О—О —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В—М, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞ –Ї –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г. –Т–µ—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞ — —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї—Л, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ —Г–Љ–∞, –Њ–љ–∞ –љ–µ —Г—Б—В–∞–µ—В –ґ–Є—В—М, —В–≤–Њ—А–Є—В—М, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞—Е –Є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—П—Е. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Љ—Л—Б–ї—М, –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞—П –≤ —Б—В–∞—В—М–µ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ XVIII –≤–µ–Ї–∞ –§—А–Є–і—А–Є—Е–∞ –®–Є–ї–ї–µ—А–∞ ¬Ђ–Ю –≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ¬ї: –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є –і—Г—Е —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–µ—В —Б–≤–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –≤—Б–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —В–µ–ї–∞, –і–µ–ї–∞—П –≤—Б–µ —З–µ—А—В—Л —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ–Є, –Љ–µ–љ—П—П –і–∞–ґ–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л. ¬Ђ–Ф–µ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є –і—Г—Е¬ї — —Н—В–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —Б–µ–Ї—А–µ—В —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є—Ж—Л.

I

–Т–µ—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞ –Ґ—О—А–Є–љ–∞ —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ 1942 –≥–Њ–і—Г. –Х–µ –і–µ—В—Б—В–≤–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–Є–µ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л –°—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Р—А–±–∞—В–∞, –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є, –Љ—Г–Ј–µ–Є, —В–µ–∞—В—А—Л, –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –ї—О–і—М–Љ–Є, –њ–Њ–Љ–љ—П—Й–Є–Љ–Є –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л вАУ —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ—В –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Н—В–Њ –њ–Њ-—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ—Г: –≤–Ї—Г—Б, —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –Љ–µ—А—Л, —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –Р—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–∞ –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –ґ–Є–≤–µ—В –≤ –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–і—Л, –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –Т–µ—А–∞ –Є –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М —Е—А–∞–љ–Є—В –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ —В–µ—Е –≥–Њ–і–∞—Е, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–ї—Г–±–∞ –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Р—А–±–∞—В–∞ ¬Ђ–Ч–µ–ї–µ–љ–∞—П –ї–∞–Љ–њ–∞¬ї.

–Т—Л–±–Њ—А –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –±—Л–ї –і–∞–љ—М—О —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є: –і–µ–і –Т–µ—А—Л –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ—Л вАУ—Е–Є–Љ–Є–Ї, –∞ –Љ–∞–Љ–∞ вАУ –≤—А–∞—З. –Т —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –њ–Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –∞–ї—М–±–Њ–Љ–∞–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ь–У–£ –≤–Ј—П–ї –Ј–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О XVIII –≤–µ–Ї–∞. –І–∞—Б—В—М—О –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤ –±—Л–ї –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г–Љ –њ–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –≥–і–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В—М –≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П, –≤ —З–µ–Љ –Т–µ—А–∞ —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞–Љ. –Т —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –Њ—В —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –Њ–љ–∞ –±—А–∞–ї–∞ —Б —Б–Њ–±–Њ–є –≤—Б—С –і–ї—П —А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ—В—М, –Ї–∞–Ї –≤ –њ—Г—В–µ–≤–Њ–Љ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л.

–Ш–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ, –Ї–∞–Ї –Є —З—В–µ–љ–Є–µ –Ї–љ–Є–≥, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –ґ–Є–Ј–љ–Є –Т–µ—А—Л –Ґ—О—А–Є–љ–Њ–є. –Т –і–µ—В—Б—В–≤–µ –Њ–љ–∞ –ї—О–±–Є–ї–∞ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—П–і–Є, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞. –Т —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Т–µ—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –≤—Б–µ –Ї–∞–љ–Є–Ї—Г–ї—Л –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –≤ –≥–Њ—Б—В—П—Е —Г –і—А—Г–Ј–µ–є, —З—В–Њ–±—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Ж–µ–ї—Л–Љ–Є –і–љ—П–Љ–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞ –Є–Ј –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ь—Г–Ј–µ—П –Є –≠—А–Љ–Є—В–∞–ґ–∞ — –Є–Ј—Г—З–∞—В—М —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г, –≤–Є–і–µ—В—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –Њ—В—Б—Л–ї–Ї–Є –Ї –і—А—Г–≥–Є–Љ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞–Љ. –ѓ—А–Ї–Є–Љ–Є –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —В–µ—Е –ї–µ—В —Б—В–∞–ї–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞ –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є (–≤–µ–љ–µ—Ж–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є) —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є—Ж—Л –†–Њ–Ј–∞–ї—М–±—Л –Ъ–∞—А—А—М–µ—А–∞ (1673-1757) вАУ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —Б –њ–∞—Б—В–µ–ї—М—О, –∞ –µ—Б–ї–Є –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є, —В–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –і–ї—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Њ–≤. –Т–µ—А—Г –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Њ–≤ —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –њ–∞—Г–Ј—Л, –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –≤–Њ–Ј–і—Г—Е. –Ш–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –њ—Г—В–µ–Љ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–і—Г–Љ—З–Є–≤–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –≠—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Ј–љ–∞—В–Њ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—В–Њ–і –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–µ –Є –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ –Њ–њ–Њ—Б—А–µ–і–Њ–≤–∞–љ–∞ —Б—В–µ—А–µ–Њ—В–Є–њ–∞–Љ–Є –Є –і–Њ–≥–Љ–∞–Љ–Є —И–Ї–Њ–ї—Л, –∞ –±–∞–Ј–Є—А—Г–µ—В—Б—П –љ–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞—Е –Є –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П—Е. –Ы—О–±–Њ–µ –љ–∞–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ\–њ–µ—А–Є–Њ–і\—Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –≤—Л—И–µ –Є –ї—Г—З—И–µ –і—А—Г–≥–Є—Е (–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ —Ж–µ–љ–Є—В—М –≤—Л—И–µ –і—А—Г–≥–Є—Е) –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—В –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Љ—Г —Б–Љ—Л—Б–ї—Г, –Ј–∞–≥–ї—Г—И–∞—О—В –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Г–≤–Њ–і—П—В –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.

–Т–µ—А–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –µ–µ –Ї–∞–Ї –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –±—Л–ї –і–ї—П –љ–µ–µ —И–Ї–Њ–ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –і—Г–Љ–∞—О—В, —З—В–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В вАУ —Н—В–Њ –≥–Њ–і—Л –Љ—Г—И—В—А—Л –Є –Ј—Г–±—А–µ–ґ–Ї–Є. –Т—Л—Б—И–µ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г—З–Є—В –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М –≤—А–µ–Љ—П, —А–µ—И–∞—В—М –Ј–∞–і–∞—З–Є –Є –і–µ–ї–∞—В—М —В–Њ, —З—В–Њ —А–∞–љ—М—И–µ –љ–µ –і–µ–ї–∞–ї. –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ —В—Л —Б–Љ–Њ–≥ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–Є–Љ—Л–Љ, –њ–µ—А–µ—А–∞—Б—В–Є —Б–µ–±—П вАУ –і–∞–µ—В –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –Ї—А—Л–ї—М–µ–≤ –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є –Є –±–µ–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л. –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –ї–Є–љ–Є—О –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П, –∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –±—Л—В—М –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ј–љ–∞–љ–Є–є.

–Я–Њ—Б–ї–µ —Г—З–µ–±—Л –≤ –Ь–У–£ –Т–µ—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –њ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Э–∞—Г–Ї –°–°–°–†, –љ–µ –±—А–Њ—Б–∞—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г, –Т–µ—А–∞ –њ–Њ—И–ї–∞ —Г—З–Є—В—М—Б—П. –Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —Б—Д–µ—А–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –≤ –Ч–Э–£–Ш (–Ч–∞–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Э–∞—Г—З–љ–Њ–Љ –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ –Ш—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –Є–Љ. –Э.–Ъ. –Ъ—А—Г–њ—Б–Ї–Њ–є). –Я—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї —В–∞–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї-–љ–Њ–љ–Ї–Њ–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—Б—В, —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞—В–Њ—А, —Б—В—А–µ–Љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л, –С–Њ—А–Є—Б –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –Ю—В–∞—А–Њ–≤ (1916 — 1991). –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –Љ–µ—В–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П–ї —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Е–∞—А–Є–Ј–Љ–Њ–є –Є –љ–µ –љ–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї –Є–Љ —Б–≤–Њ–є –Љ–µ—В–Њ–і, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—П —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Н–њ–Є–≥–Њ–љ–Њ–≤, –∞ —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—М —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ. –Ч–∞–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ, –Т–µ—А–∞ –Њ—Й—Г—Й–∞–ї–∞ —В–Њ—В –ґ–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –Ј–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є —В–∞–Ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Њ—В–≤–ї–µ–Ї–∞–µ—В –Њ—В –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Ј–∞–і–∞—З: –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В–∞–µ—В, —Б–≤–µ—В–Є—В —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –Є —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Н—В—Г –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В—М, –∞ —В—Л –њ—А–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ –Ї —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В—ГвА¶

II

–°–µ–Љ–µ–є–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤—Л–љ—Г–і–Є–ї–Є –Т–µ—А—Г –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Є –Є—Б–Ї–∞—В—М —З—В–Њ-—В–Њ –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –і–Њ–Љ—Г, –љ–∞ —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Т–µ—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞ —Б–∞–Љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–∞ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–≤—И—Г—О –µ–є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ю–љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Е–Њ—В–µ–ї–∞, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –≤ —Б—В—Г–і–Є–Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–Є —А–∞–і–Њ—Б—В—М –Є —Г—З–Є—В–µ–ї—О, –Є —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ. –Т–Ј—П—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П —В–∞–Ї–Њ–є —В—А—Г–і –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–µ–Ј –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –ї—О–±–≤–Є –Ї –і–µ—В—П–Љ. –Т–µ—А–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–∞, —З—В–Њ–±—Л –і–µ—В–Є —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –±—Л—В—М —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –≤–µ—Б—В–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л, —А–µ—И–∞—В—М –Ј–∞–і–∞—З–Є, –Љ—Л—Б–ї–Є—В—М, —В–≤–Њ—А–Є—В—М. –Т –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –і–ї—П —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А—И–µ 5 –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –Т–µ—А–∞ –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–Є. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б—В—Г–і–Є–є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л –і–ї—П —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ 1-4 –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ –Є –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ –≤—Л–±–Њ—А –Ї—Г—А—Б–Њ–≤ –Є –Ї—А—Г–ґ–Ї–Њ–≤ –і–ї—П —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Б—В–∞—А—И–µ, –∞ –≤–µ–і—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М—Б—П –Є –≤ –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ.

–Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В—Г–і–Є–Є ¬Ђ–Ю–±—А–∞–Ј –Є –°–ї–Њ–≤–Њ¬ї –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ –≤–µ–і—Г—Й–Є–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Т–£–Ч—Л —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –Є –Ь–У–£, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤—Л–±—А–∞–ї–Є —Б–µ–±–µ –і—А—Г–≥–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ –Т–µ—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞ –≥–Њ—А–і–Є—В—Б—П –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є.

–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –≤ —Б—В—Г–і–Є–Є –Ј–≤—Г—З–∞–ї —В–∞–Ї: ¬Ђ–Я–Њ—Н–Ј–Є—П вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—Й–∞—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М, –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М вАФ –љ–µ–Љ–∞—П –њ–Њ—Н–Ј–Є—П¬ї. –°—В—Г–і–Є—П –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ю–±—А–∞–Ј –Є –°–ї–Њ–≤–Њ¬ї –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є –і–≤–µ—А–Є –і–ї—П —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ 1982 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –±–∞–Ј–µ –Ф–Њ–Љ–∞ –њ–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ—О–Ј—Г —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Я–Њ–і–±–µ–ї–ї–Њ –Є –Т–µ—А—Л –Ґ—О—А–Є–љ–Њ–є. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Я–Њ–і–±–µ–ї–ї–Њ –њ–Њ—Н—В, –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤.

¬Ђ–Ю–±—А–∞–Ј –Є –°–ї–Њ–≤–Њ¬ї — –њ–Њ–Є—Б–Ї –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Є–љ—В–µ–Ј–∞ –і–ї—П –≤–Є–і–Њ–≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ —Е–Њ–і–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є —Б–µ–Ї—Г–ї—П—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Њ–±–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ. ¬Ђ–І–Є—Б—В—Л–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞¬ї (–Є–ї–Є ¬Ђ–∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Л–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞¬ї, –Ї–∞–Ї –Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–≤–µ–і –У–∞–љ—Б –Ч–µ–і–ї—М–Љ–∞–є—А) — —Н—В–Њ –Є–і–µ—П, –Ј–∞—А–Њ–і–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≤ XIX — –љ–∞—З–∞–ї–µ –•–• –≤–µ–Ї–∞. –Ш –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –Є–Ј –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –і–Њ—И–ї–Њ –і–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –≤ –њ–ї–∞–љ–µ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, —З—В–Њ –Ј—А–Є—В–µ–ї–Є –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М, –Њ —З–µ–Љ –ґ–µ –Њ–љ–Њ. –Ш—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –≤—Б—С –±–Њ–ї—М—И–µ –Ј–∞–Љ—Л–Ї–∞—В—М—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –±–∞—И–љ–µ –Є–Ј —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є. –І—В–Њ–±—Л –њ–Њ–љ—П—В—М –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—А–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ ¬Ђ—З–Є—Б—В—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г¬ї –Є ¬Ђ—З–Є—Б—В—Л–є —Ж–≤–µ—В¬ї –≤ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, ¬Ђ–Ј–∞—Г–Љ—М¬ї –≤ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Т. –•–ї–µ–±–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Є –Ш. –Ъ—А—Г—З–µ–љ—Л—Е вАУ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–∞—В—М —Ж–Є–Ї–ї –ї–µ–Ї—Ж–Є–є. –Э–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ—Н—В—Л, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є, –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—Л –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XIX вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –•–• –≤–µ–Ї–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ. –≠—В–Њ–Љ—Г —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б–Є–љ–µ—Б—В–µ–Ј–Є–Є, —Ж–≤–µ—В–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—П.

–Ш–і–µ—О —Б–Њ–Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —Ж–≤–µ—В–∞ —Б –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –Ј–≤—Г–Ї–∞–Љ–Є —А–µ—З–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –≤ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—Н—В–∞ –Р. –†–µ–Љ–±–Њ ¬Ђ–У–ї–∞—Б–љ—Л–µ¬ї (1871):

–Р вАУ —З–µ—А–љ—Л–є; –±–µ–ї—Л–є вАУ –Х; –Ш вАУ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є; –£ вАУ –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–є.

–Ю вАУ —Б–Є–љ–Є–є: —В–∞–є–љ—Г –Є—Е —Б–Ї–∞–ґ—Г —П –≤ —Б–≤–Њ–є —З–µ—А–µ–і,

–Р вАУ –±–∞—А—Е–∞—В–љ—Л–є –Ї–Њ—А—Б–µ—В –љ–∞ —В–µ–ї–µ –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л—Е,

–Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ґ—Г–ґ–ґ–∞—В –љ–∞–і —Б–Љ—А–∞–і–Њ–Љ –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ—В..

–Ґ–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –њ—А–Є–µ–Љ –µ—Б—В—М –≤ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –°–µ—А–≥–µ—П –Х—Б–µ–љ–Є–љ–∞ ¬Ђ–Ю –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ –≤–µ—З–µ—А–µ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ—А–Њ–≥–∞вА¶¬ї (1916):

–Ю¬†–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ¬†–≤–µ—З–µ—А–µ¬†–Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї–∞—Б—М¬†–і–Њ—А–Њ–≥–∞,

–Ъ—Г—Б—В—Л —А—П–±–Є–љ —В—Г–Љ–∞–љ–љ–µ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л.

–Ш–Ј–±–∞-—Б—В–∞—А—Г—Е–∞ —З–µ–ї—О—Б—В—М—О –њ–Њ—А–Њ–≥–∞

–Ц—Г–µ—В –њ–∞—Е—Г—З–Є–є –Љ—П–Ї–Є—И —В–Є—И–Є–љ—Л.

–Т —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –°–µ—А–≥–µ—П –Х—Б–µ–љ–Є–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ —Ж–≤–µ—В–µ: ¬Ђ—Б–Є–љ—М —Б—В–µ–Ї–ї–∞¬ї, ¬Ђ–ґ–µ–ї—В–Њ–≤–Њ–ї–Њ—Б—Л–є –Њ—В—А–Њ–Ї¬ї, ¬Ђ–Ј–Њ–ї–∞ –Ј–µ–ї–µ–љ–∞—П –Є–Ј —А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ–є –њ–µ—З–Є¬ї.

–Р–ї–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є–Є вАУ —Н—В–Њ –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є–µ –љ–µ —Д–Њ—А–Љ–∞–Љ –Є —Ж–≤–µ—В–∞–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤, –∞ –Ј–≤—Г–Ї–∞–Љ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –°—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Я–Њ–і–Њ–±–µ–ї–ї–Њ ¬Ђ–Я–∞—А—Г—Б–љ–Є–Ї¬ї –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ –∞–ї–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є—П–Љ–Є:

¬Ђ–Ь–Њ–є –њ–∞—А—Г—Б–љ–Є–Ї –њ–µ—З–∞–ї–µ–љ –љ–∞ –њ—А–Є—З–∞–ї–µ

–Ю–њ–∞–ї –љ–µ—З–∞—П–љ–Њ –њ–∞—А—Г—Б–Њ–Љ¬† ¬†

–Ш —Б–љ–Є–Ї

–Ґ–µ –њ–∞—А–Њ–Љ, —В–µ –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є –Ї–∞—З–∞—О—В –њ–∞–ї–µ–≤—Г—О –і–∞–ї—М –њ–Њ–і –њ–∞–ї—Г–± —Б–љ—Л¬ї

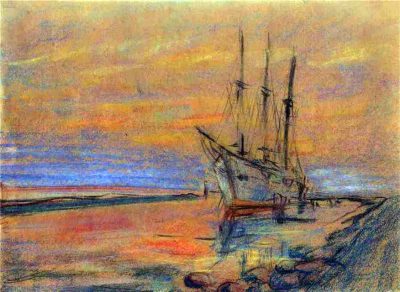

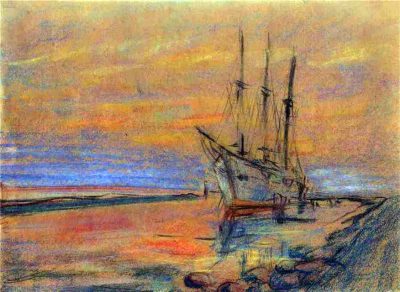

–Ц–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Т–µ—А—Л –Ґ—О—А–Є–љ–Њ–є ¬Ђ–Я–∞—А—Г—Б–љ–Є–Ї¬ї., –Ї–∞—А—В., –њ–∞—Б—В–µ–ї—М, (1976), —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ —Б–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Я–Њ–і–Њ–±–µ–ї–ї–Њ. –†–∞–±–Њ—В–∞ –Т–µ—А—Л —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–љ–∞ –µ–Љ—Г –њ–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—О, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О, –љ–Њ –љ–µ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В, –∞ —А–∞—Б—И–Є—А—П–µ—В –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—О —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П, –љ–µ —Б–≤–Њ–і–Є—В –њ–Њ—Н–Ј–Є—О –Ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј—Г, –∞ –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А –і–ї—П –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —А–Є—Б–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г: –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Н—В–Њ—В –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —Б–µ—А–µ–љ—М–Ї–Є–Љ –Њ—Б–µ–љ–љ–Є–Љ –і–Њ–ґ–і–ї–Є–≤—Л–Љ —Г—В—А–Њ–Љ, –∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ –≥—А—Г—Б—В–Є—В –њ—А–µ–і—А–∞—Б—Б–≤–µ—В–љ–Њ–є —Б–Є–љ–µ–≤–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤—П—В—Б—П –≤ –њ–ї–∞–≤–∞–љ—М–µ, –∞ –Њ–љ —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µвА¶.

¬Ђ–Я–∞—А—Г—Б–љ–Є–Ї¬ї, –Ї–∞—А—В., –њ–∞—Б—В–µ–ї—М. 35—Е47. 1996

–Ф–ї—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ–∞ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –љ–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –С–µ–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ —В–µ—А—П–µ—В —Б–Љ—Л—Б–ї –Ї–∞–Ї –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –±–µ–Ј –∞–і—А–µ—Б–∞—В–∞, –Ї–∞–Ї —А–µ—З—М –±–µ–Ј —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—П, –љ–µ –љ–∞–є–і—П –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–∞, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞—В—М —В–≤–Њ—А–Є—В—М. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–≤–µ–і–∞ –Ѓ—А–Є—П –Ы–Њ—В–Љ–∞–љ–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —Г–њ–Њ–і–Њ–±–ї–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –∞–Ї—В—Г –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є. –Ю–і–Њ–±—А–µ–љ–Є–µ –Є –њ–Њ—А–Є—Ж–∞–љ–Є–µ вАУ —Н—В–Њ –∞—Б—В—А–Њ–ї—П–±–Є—П, –Ї–∞—А—В–∞ –Є –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В, –Ї—Г–і–∞ –µ–Љ—Г –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П. –Т—Л—Б—И–∞—П –љ–∞–≥—А–∞–і–∞ –і–ї—П —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ — —Г–≤–Є–і–µ—В—М –љ–Њ–≤—Г—О –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—О —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤, –Є—Е –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞.

–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ —Б –Я–Њ–і–Њ–±–µ–ї–ї–Њ –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –њ–Њ –Љ–Њ—В–Є–≤–∞–Љ –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї–µ–є –Т–µ—А—Л, –∞ –Є –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Б–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є. –Э–Њ –і–ї—П –Т–µ—А—Л –Ґ—О—А–Є–љ–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є—П –љ–µ —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є—Ж–∞, –∞ —Б–њ—Г—В–љ–Є—Ж–∞ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –µ–µ —В–∞–Љ, –≥–і–µ –Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В—Б—П –≤–ї–∞—Б—В—М —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞.

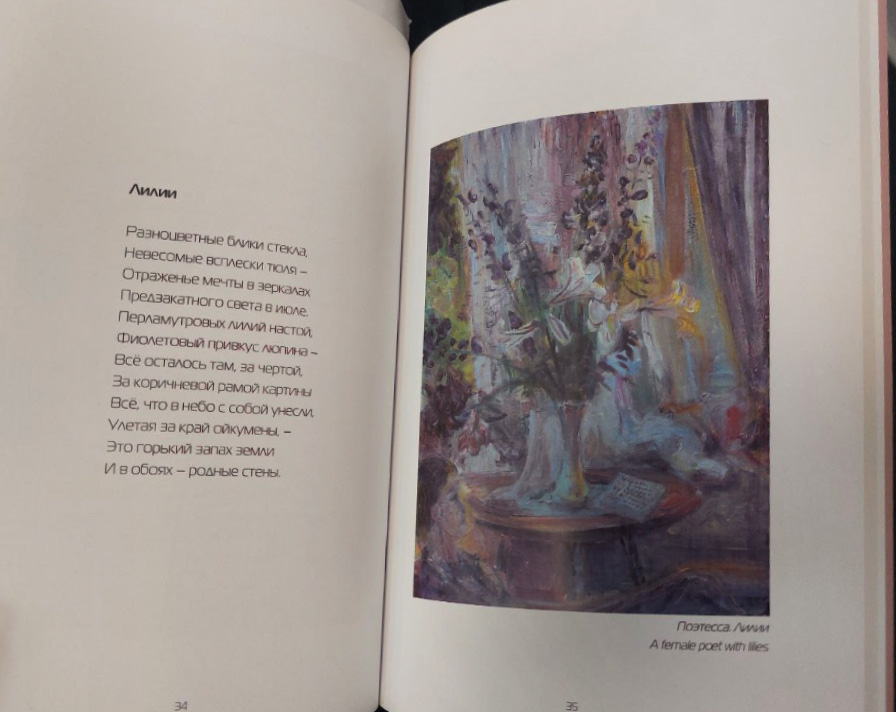

–Т –ґ–Є–Ј–љ–Є –Т–µ—А—Л –µ—Б—В—М –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ вАУ —Б –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ, –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ, –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ –Ь–∞—А–≥–∞—А–Є—В–Њ–є –С–µ—А–µ–Ј–Ї–Є–љ–Њ–є. –Х—С –њ–Њ—А—В—А–µ—В, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Т–µ—А–Њ–є –≤ 1975 –≥–Њ–і—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ ¬Ђ35 –ї–µ—В –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Њ–є¬ї (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –С–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞ вДЦ 168, —Б–µ–љ—В—П–±—А—М 2023). –С—Л–ї–Њ –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–Њ 2 –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ –Ь–∞—А–≥–∞—А–Є—В—Л ¬Ђ–Э–Њ–≤–∞—П –Ю–і–Є—Б—Б–µ—П¬ї (2021) –Є ¬Ђ–°—В–Є—Е–Є—П –°–≤–µ—В–∞¬ї (2019), –≥–і–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –Т–µ—А—Л вАУ —Н—В–Њ –љ–µ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є, –∞ —А–µ–њ–ї–Є–Ї–Є –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —В–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –Є–µ—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ–Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ–µ —Ж–µ–ї–Њ–µ —Б –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–µ–Љ. –°–Њ–Ј–≤—Г—З–Є–µ –Ї–∞–Ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–± —Б–≤—П–Ј–Є —В–µ–Ї—Б—В–∞ —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ вАУ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞, –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±–Љ–µ–љ–∞ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ ¬Ђ–Э–Њ–≤–∞—П –Ю–і–Є—Б—Б–µ—П¬ї.

¬Ђ–Т—А–µ–Љ—П —Б–љ–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –≤–Њ–і–∞

–Ш –љ–∞–і –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М—О —И–∞–≥ вА¶

–С–µ–ї—Л–є —Б–ї–Њ–љ вАУ –љ–Є–Ї—Г–і–∞

–Э–µ —Б–њ–µ—И–Є—В –≤ –Ј–∞–±—Л—В—М–ЄвА¶

–Т–Њ—Ж–∞—А—П–µ—В—Б—П –Љ—А–∞–Ї

—

–Ы–Є–Ї –Љ–∞–і–Њ–љ–љ—Л –≤ –љ–Њ—З–Є

–Э–∞–і –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–µ–Љ –њ—А–Є–љ–Є–Ї вА¶.

–Э–∞ –Ї–Њ—А–Љ–µ вАУ –љ–Є –і—Г—И–Є,

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Є—Е –і–≤–Њ–Є—Е¬ї

¬Ђ–С–∞—И–љ—П –С–µ–ї–µ–Љ. –Ы–Є—Б—Б–∞–±–Њ–љ. –Я–Њ—А—В—Г–≥–∞–ї–Є—П¬ї, –±., –∞–Ї–≤., 65—Е35. (2019)

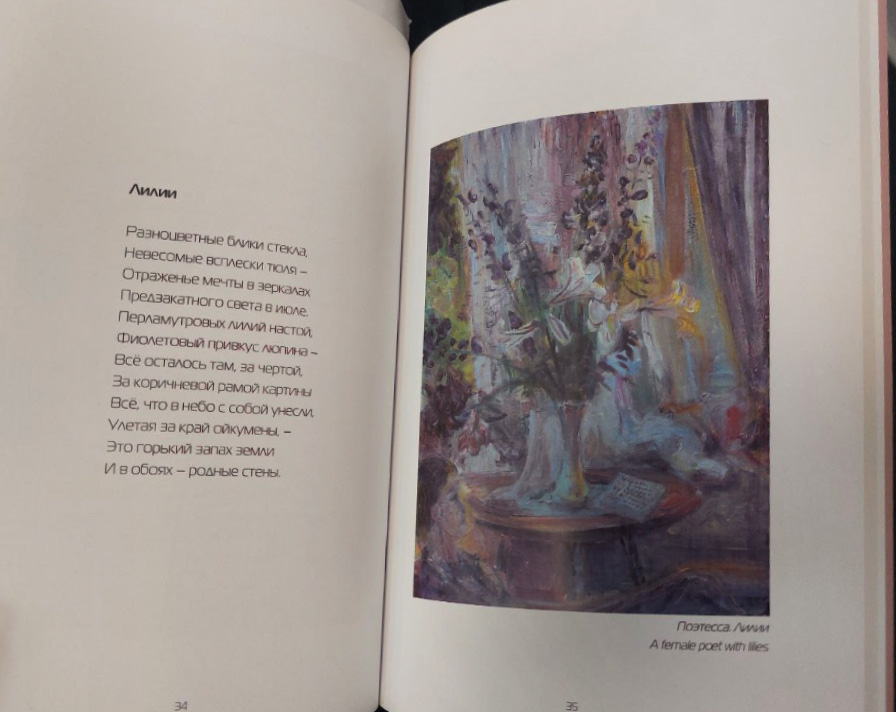

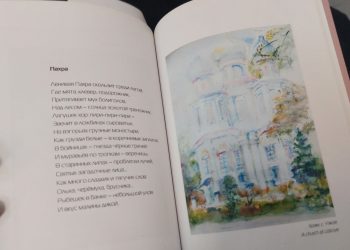

–†—П–і–Њ–Љ —Б–Њ —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є –Ь–∞—А–≥–∞—А–Є—В—Л –С–µ—А–µ–Ј–Ї–Є–љ–Њ–є –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї–Є –Т–µ—А—Л –Ґ—О—А–Є–љ–Њ–є ¬Ђ–С–∞—И–љ—П –С–µ–ї–µ–Љ. –Ы–Є—Б—Б–∞–±–Њ–љ. –Я–Њ—А—В—Г–≥–∞–ї–Є—П¬ї, –±., –∞–Ї–≤., (2019). –С–∞—И–љ—П –С–µ–ї–µ–Љ –≤ –Ы–Є—Б—Б–∞–±–Њ–љ–µ вАУ —Н—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П –њ—Г—В—М –≤ –Ш–љ–і–Є—О, –Ї—Г–і–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–≤–Њ–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В–µ–ї–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е. –Т–µ—А–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В –Њ–±–ї–Є–Ї –±–µ–ї–Њ–є –±–∞—И–љ–Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Љ–Њ—А—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б –љ–µ–±–Њ–Љ –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Л–є –Љ–Є—А–∞–ґ, –∞ –Ь–∞—А–≥–∞—А–Є—В–∞ –њ–Є—И–µ—В –Њ–± –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –њ–ї—Л–≤—Г—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –њ–Њ –±–µ—Б–Ї—А–∞–є–љ–Є–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞–Љ. –Т —Н—Б—Б–µ –У. –≠. –Ы–µ—Б—Б–Є–љ–≥–∞ ¬Ђ–Ы–∞–Њ–Ї–∞–Њ–љ¬ї (1766) —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Њ–і–Є–љ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –∞ –њ–Њ—Н–Ј–Є—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –њ—А–Њ —В–Њ, —З—В–Њ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є — –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, —Б–ї–Њ–≤–∞, —З—Г–≤—Б—В–≤–∞. –Р–Ї–≤–∞—А–µ–ї–Є –Т–µ—А—Л –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В –њ–Њ—Н–Ј–Є—П –Ь–∞—А–≥–∞—А–Є—В—Л. –Ф—А—Г–≥–Њ–є –њ—А–Є–Љ–µ—А вАУ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Ы–Є–ї–Є–Є¬ї –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —Б —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –Т–µ—А—Л –Ґ—О—А–Є–љ–Њ–є ¬Ђ–Ы–Є–ї–Є–Є. –Я–Њ—Н—В–µ—Б—Б–∞¬ї —Е., –Ї–∞—А—В., –Љ–∞—Б–ї–Њ (1976):

–†–∞–Ј–љ–Њ—Ж–≤–µ—В–љ—Л–µ –±–ї–Є–Ї–Є —Б—В–µ–Ї–ї–∞

–Э–µ–≤–µ—Б–Њ–Љ—Л–µ –≤—Б–њ–ї–µ—Б–Ї–Є —В—О–ї—П вАУ

–Ю—В—А–∞–ґ–µ–љ—М–µ –Љ–µ—З—В—Л –≤ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–∞—Е

–Я—А–µ–і–Ј–∞–Ї–∞—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞ –≤ –Є—О–ї–µ.

–Я–µ—А–ї–∞–Љ—Г—В—А–Њ–≤—Л—Е –ї–Є–ї–Є–є –љ–∞—Б—В–Њ–є –љ–∞—Б—В–Њ–є,

–§–Є–Њ–ї–µ—В–Њ–≤—Л–є –њ—А–Є–≤–Ї—Г—Б –ї—О–њ–Є–љ–∞ вАУ

–Т—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —В–∞–Љ, –Ј–∞ —З–µ—А—В–Њ–є,

–Ч–∞ –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤–Њ–є —А–∞–Љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л.

¬Ђ–Ы–Є–ї–Є–Є. –Я–Њ—Н—В–µ—Б—Б–∞¬ї —Е., –Ї–∞—А—В., –Љ–∞—Б–ї–Њ. 70—Е50. (1976)

–Я—А–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і–µ –љ–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г, —Н—В–Є —Б—В—А–Њ–Ї–Є –≤—А–µ–Ј–∞—О—В—Б—П –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≥—А—Г—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В –і–µ–љ—М, —З—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –і–∞–ґ–µ —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –і–≤—Г—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤. ¬Ђ–Ч–∞ –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤–Њ–є —А–∞–Љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л¬ї — –ґ–Є–Ј–љ—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г—Е–≤–∞—В–Є—В—М —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Є–ї–Є –њ–Њ—Н—В, –≤—Б—П —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М –Ї—А–∞—Б–Њ–Ї, –Ј–∞–њ–∞—Е–Њ–≤, –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Ј–∞ —А–∞–Љ–Њ–є¬ї, ¬Ђ–Ј–∞ —Б—В—А–Њ–Ї–∞–Љ–Є¬ї. –Ш —Н—В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –≥—А—Г—Б—В—М—О —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –Є –љ–µ–Ј–∞—В–µ–є–ї–Є–≤—Л–є –љ–∞—В—О—А–Љ–Њ—А—В.

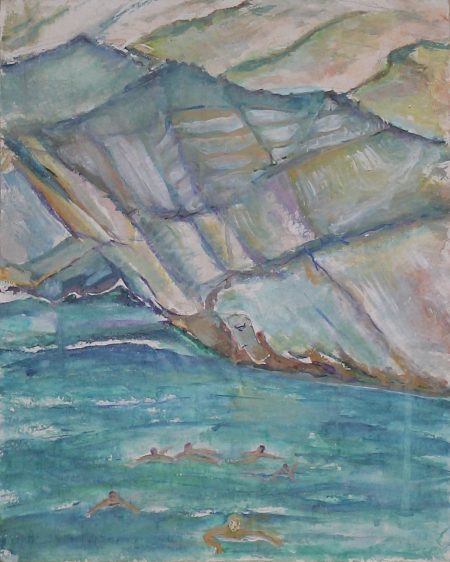

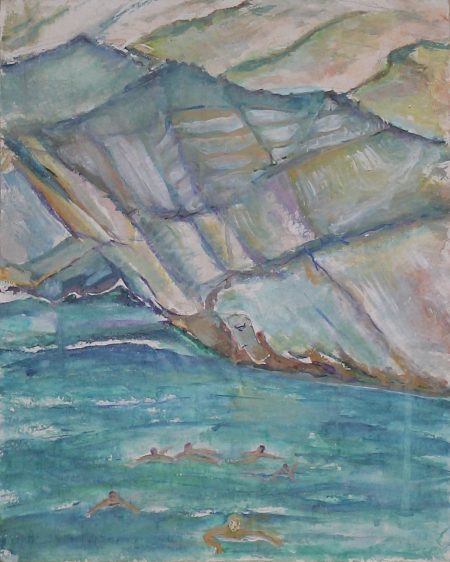

–†–∞–±–Њ—В—Л –Т–µ—А—Л –њ–µ—А–µ–і–∞—О—В —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —В–Є—И–Є–љ—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–Љ —И—Г–Љ –≤–µ—В—А–∞, –њ–∞–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –ї–Є—Б—В–∞; —В–Є—И–Є–љ—Л, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–µ–є –Ї –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞–љ–Є—О. –Т–µ—А–∞ –Ґ—О—А–Є–љ–∞ –њ–Є—И–µ—В –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАУ –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А—Г –Љ–µ—Б—В–∞, —Б–≤–Њ–Є –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П –Є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. –£ –љ–µ–µ –љ–µ—В –Ј–∞—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –Ї—А–∞—Б–Њ–Ї –Є ¬Ђ—Д–Є—А–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–≤¬ї. –Т–µ—А–∞ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В —А–µ–і–Ї–Є–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –і—Г—Е–∞, –∞ –љ–µ –±—Г–Ї–≤—Л –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є. –•—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є —Б –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, —А–∞–±–Њ—В–∞—П —Б –љ–∞—В—Г—А—Л, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л, –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ–є —Ж–≤–µ—В–Њ-—В–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –Љ–Њ–і–µ–ї–Є—А–Њ–≤–Ї–Њ–є –Њ–±—К–µ–Љ–∞ — –њ–Є—И—Г—В –њ—А–Є—А–Њ–і—Г –Є–ї–Є –љ–∞—В—О—А–Љ–Њ—А—В —А–∞–і–Є –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –љ–∞–≤—Л–Ї–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –љ–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, —З—В–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Њ—В –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–±—А–Њ—Б–Ї–∞. –Т–µ—А–∞ –Ґ—О—А–Є–љ–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В –Ю–±—А–∞–Ј –Љ–µ—Б—В–∞, –∞ –љ–µ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П–µ—В –і–µ—В–∞–ї–Є. –Х–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –њ–Њ–і—Е–Њ–і —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞-–Є–Љ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–Є—Б—В–∞ –Ъ–ї–Њ–і–∞ –Ь–Њ–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ–Њ—А—Г–і–Є–ї –њ–ї–∞–≤—Г—З—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г-—Б—В—Г–і–Є—О, —З—В–Њ–±—Л –њ–Є—Б–∞—В—М —Б –љ–∞—В—Г—А—Л –Є–≥—А—Г –±–ї–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ–і–µ, —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –Т–Њ–і–љ—Л–є —Б–∞–і, —З—В–Њ–±—Л –њ–Є—Б–∞—В—М –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –ґ–Є–і–Ї–Њ–Љ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–µ –≤–Њ–і—Л. –Т –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –і–ї—П –Т–µ—А—Л –Ґ—О—А–Є–љ–Њ–є –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–Њ–љ—П—В–Є—П ¬Ђ—Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ–Њ—В–Њ–Љ¬ї — —Г–є–і—С—В –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ, –±—Г–і–µ—В –і—А—Г–≥–Њ–є —Б–≤–µ—В, –і—А—Г–≥–Є–µ –Ї—А–∞—Б–Ї–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–∞ –њ–Є—И–µ—В –±—Л—Б—В—А–Њ, –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –µ–µ –Ї–Є—Б—В–Є —Б–Љ–µ–ї—Л –Є —Н–Ї—Б–њ—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤—Л –µ–µ —А–∞–±–Њ—В—Л ¬Ђ–Э–µ–њ—В—Г–љ –Є –љ–∞—П–і—Л¬ї, –Ї–∞—А—В–Њ–љ, —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞, (2013), ¬Ђ–С—Г–≥–µ–љ–≤–Є–ї–ї–Є—П. –У—А–µ—Ж–Є—П¬ї, –±., –∞–Ї–≤., (2013), ¬Ђ–¶–≤–µ—В—Л –Є –Љ–Њ—А–µ¬ї, –±., –∞–Ї–≤., (2011).

¬Ђ–Э–µ–њ—В—Г–љ –Є –љ–∞—П–і—Л¬ї, –Ї–∞—А—В–Њ–љ, —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞, 40—Е50. (2013)

–Т–µ—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞ –і–µ—В—Б–Ї—Г—О –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—З—В–∞—В—М –Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В—М –њ–Њ—Н–Ј–Є—О –≤ –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–Љ: –≤–Є–і–µ—В—М –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л –≤ –њ–∞—А–Ї–µ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–∞ ¬Ђ–Я–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї¬ї, –±., –∞–Ї–≤., (2022), —А–∞–і—Г–≥—Г –Є –Є–і—Г—Й–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ —Б—В—А—Г—П—Е –і–Њ–ґ–і—П ¬Ђ–Ґ–∞—А—Г—Б–∞. –Ф–≤–Њ–є–љ–∞—П —А–∞–і—Г–≥–∞., –±., –∞–Ї–≤., (2021), –љ–Њ—А–Љ–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–∞—А–Ї–µ ¬Ђ–Ч–∞–Ї–∞—В. –Р–Ї—Б–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –Ј–Њ—А–Є¬ї, –±., –∞–Ї–≤., (2021). –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ —В–∞–Ї —В–Њ–љ–Ї–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О—В –Љ–Є—А. –І—Г–≤—Б—В–≤–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ—Л, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞–є—В–Є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е –љ–µ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–Њ—В–Є–≤–∞—Е. –Э. –Ч–∞–±–Њ–ї–Њ—Ж–Ї–Є–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є ¬Ђ–Т–µ—З–µ—А –љ–∞ –Ю–Ї–µ¬ї (1957) –њ–Є—Б–∞–ї:

–Т –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ—М–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–∞

–Х—Б—В—М –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–∞—П —А–∞–і–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –Њ–љ–∞

–Ю—В–Ї—А—Л—В–∞ –љ–µ –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є –і–∞–ґ–µ

–Э–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї—Г –≤–Є–і–љ–∞.

–Т–µ—А–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б –љ–∞—В—Г—А—Л. –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Т. –Ш. –°—Г—А–Є–Ї–Њ–≤, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ –њ–Є—Б–∞–ї –∞–і, —В–Њ —Б–∞–Љ —Б—В–Њ—П–ї –±—Л –≤ –Њ–≥–љ–µ –Є –≤ –Њ–≥–љ–µ –њ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –±—Л –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–ї. –Т —В—Г —Н–њ–Њ—Е—Г —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞, –≥–і–µ –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞, –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є—П –Є–і–µ–є, –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–ї—П –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ґ—А—Г–і–љ–Њ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –±—Л –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –≤–Њ–ї–љ—Г–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї—О–і–µ–є –Є –љ–µ —Г—Б—В–∞—А–µ–ї–∞ –±—Л –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ—П—В–Є –ї–µ—В. –Ф–ї—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л —Б–ї–Њ–≤–∞ –С—Г–і–і—Л –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Б–≤–Њ—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М. –Ш–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –Љ–Є—А–∞ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞ –љ–µ–њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ—Л–Љ, —В—А—Г–і–љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л–Љ –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї—А–∞—Б–Ї–∞–Љ. –≠—В–Њ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ –Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б–Є–≤–љ–∞—П, –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–∞—П, –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—Б—П –ї–Є –ї–µ–≥–Ї–∞—П –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, –≥–і–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –Є —Б–≤–µ—В–∞ вАУ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –љ–∞—Б—В—А–Њ—П, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П.

–•—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤√Ї–і–µ–љ–Є–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е –ї—О–і–µ–є. –Т–Є–і–µ–љ–Є–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М —Е–∞–Њ—Б –Ї—А–∞—Б–Њ–Ї –Є –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є –≤ —Ж–µ–ї—М–љ—Л–є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј. –Э–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ, –Є–Ј—П—Й–љ–Њ, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –Т–µ–і—М –≥—А–∞—Ж–Є—П, –Ї–∞–Ї –њ–Є—И–µ—В –®–Є–ї–ї–µ—А, –µ—Б—В—М –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞, –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—Й–∞—П—Б—П –≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є. –Ф–ї—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ –≤—Л–±–Њ—А–µ —Б—О–ґ–µ—В–∞, –≤ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞—Е —Е–∞–Њ—Б –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–Њ–є, —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ.

–Ы–µ–≥–Ї–Њ—Б—В—М вАУ–≤–∞–ґ–љ–Њ–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ –і–ї—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —В–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –њ–∞–і–∞–µ—В –≤–љ–Є–Ј, –∞ –њ–µ—А—Л—И–Ї–Њ –њ–ї–∞–≤–љ–Њ –њ–∞—А–Є—В –љ–∞ –≤–µ—В—А—Г, —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–µ–Ј –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В–Є, –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ—Б—В–Є –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—О —Б –Љ–Є—А–Њ–Љ, –Њ–±—Й–µ–љ–Є—О —Б –ї—О–і—М–Љ–Є. –Ц–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М ¬Ђ–љ–∞–њ–Њ–Ї–∞–Ј¬ї, ¬Ђ—З—В–Њ–±—Л –Ї—Г–њ–Є–ї–Є¬ї, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В—М. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В –≥—А–∞—Ж–Є–µ–є. –У—А–∞—Ж–Є–µ–є –®–Є–ї–ї–µ—А –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —З–µ—А—В—Л –љ–µ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П—Е, –љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–Љ –і—Г—И–Є, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –љ–µ—З—В–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ, –љ–∞—Б–Є–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–µ —В–∞–Љ, –≥–і–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞, —В–Њ –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М –Њ–±–Љ–∞–љ–∞, –Є –љ–∞—И–∞ –і—Г—И–∞ –і–≤–Є–ґ–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—З—М. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В–Є –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В –≤—Б–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ ¬Ђ35 –ї–µ—В –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Њ–є! –≤ (–≥–Њ—А–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞ вДЦ 168, —Б–µ–љ—В—П–±—А—М 2023).

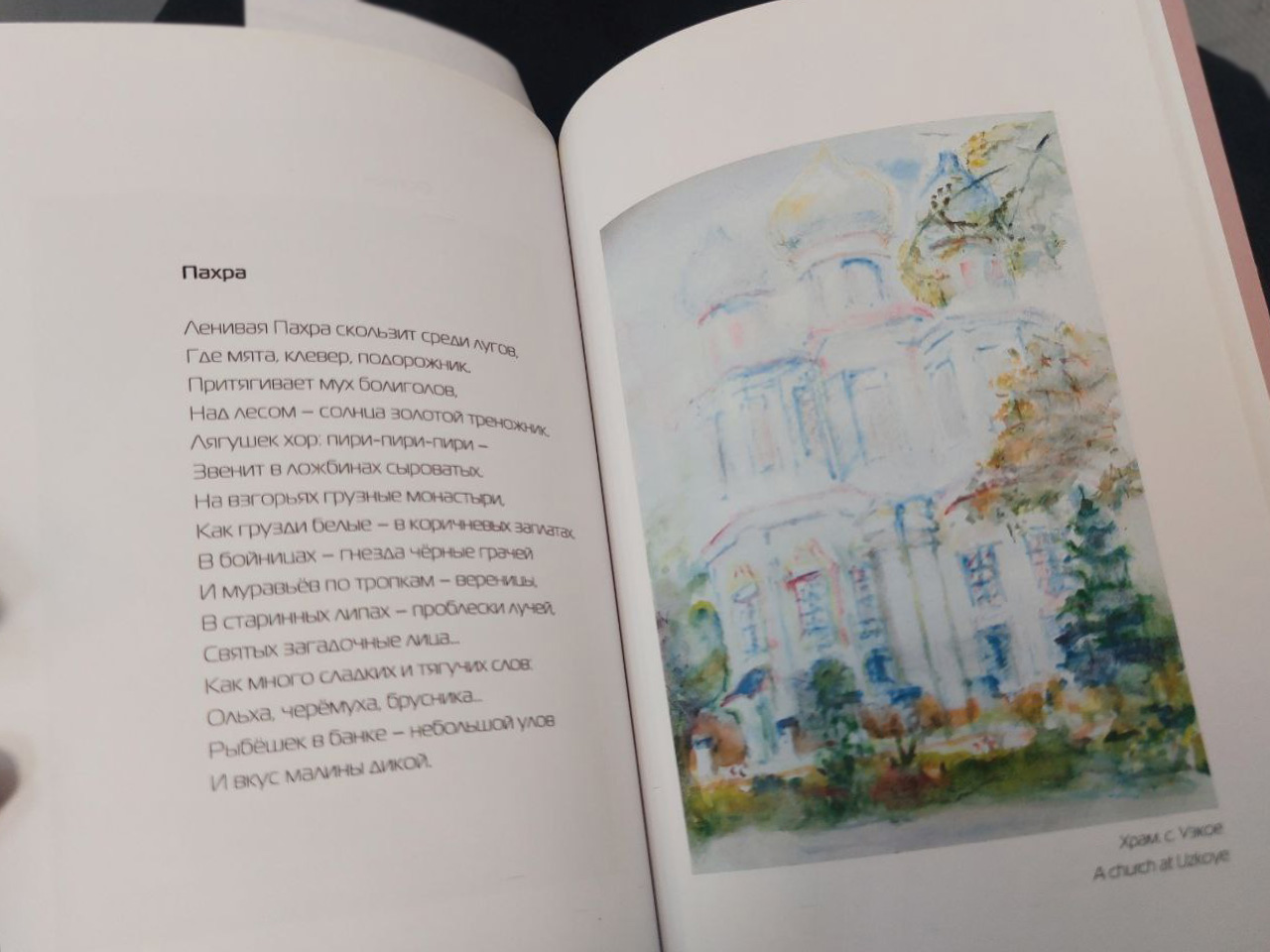

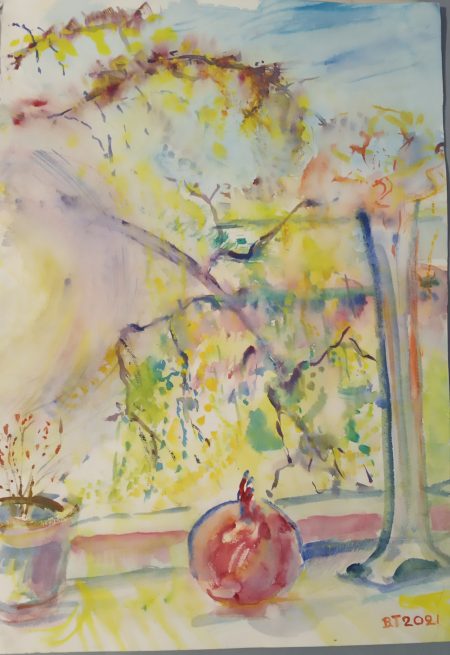

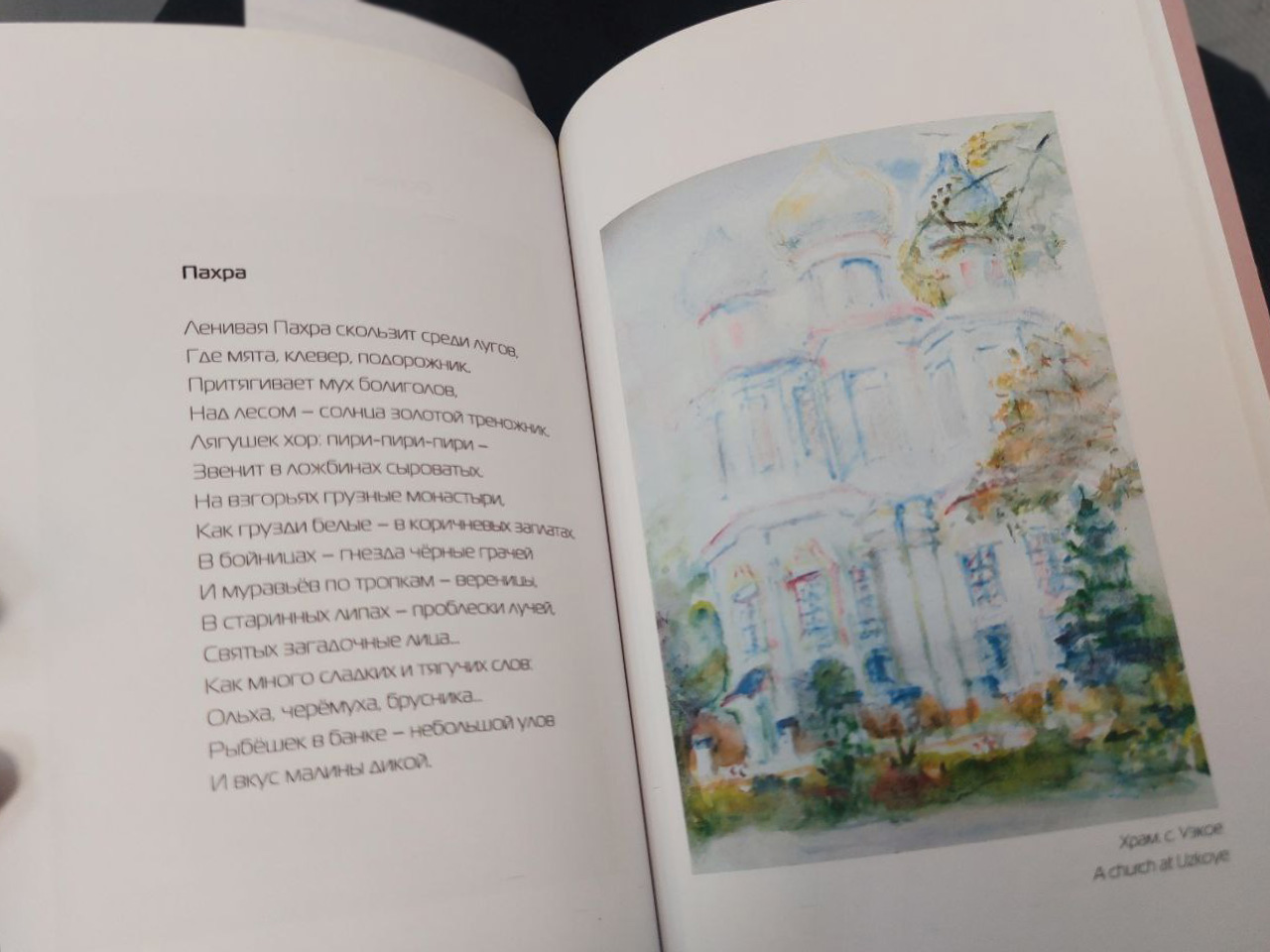

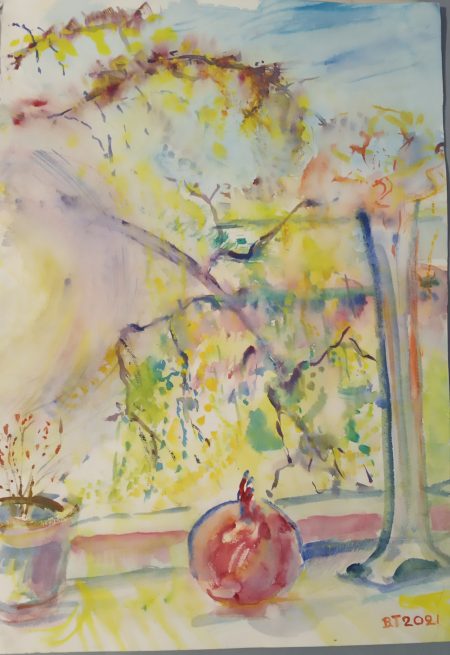

¬Ђ–Я–Є—Б–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В—А–∞–і–љ–Њ–µ¬ї — —В–∞–Ї —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ –Ї—А–µ–і–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –°–µ—А–Њ–≤. –Ш –Њ–љ–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В –Т–µ—А–∞ –Ґ—О—А–Є–љ–∞. –Т –µ–µ –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї–Є ¬Ђ–•—А–∞–Љ –≤ —Б–µ–ї–µ –£–Ј–Ї–Њ–µ¬ї (2016) –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–≤–µ—Б–Њ–Љ–Њ–є –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ, —Б—В–µ–љ—Л –±—Г–і—В–Њ –њ—А–Њ–њ–Є—В—Л–≤–∞–µ—В —Б–≤–µ—В, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≥–і–µ-—В–Њ –≤ –Њ–±–ї–∞—З–љ–Њ–є –і–∞–ї–Є, –≤ –≥–Њ—А–љ–µ–Љ –Љ–Є—А–µ. –†–∞–±–Њ—В–∞ ¬Ђ–У—А–∞–љ–∞—В¬ї, –±., –∞–Ї–≤., (2021) –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —В–µ–њ–ї–Њ–≥–Њ –≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ—А–µ–і—Л —Е–Љ—Г—А—Л—Е –Ј–Є–Љ–љ–Є—Е –Є –Њ—Б–µ–љ–љ–Є—Е –і–љ–µ–є.

¬Ђ–•—А–∞–Љ –≤ —Б–µ–ї–µ –£–Ј–Ї–Њ–µ¬ї –±., –∞–Ї–≤., 65—Е35. (2016)

¬Ђ–У—А–∞–љ–∞—В¬ї, –±., –∞–Ї–≤., (2021)

–°–≤–µ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–µ–ї–∞–µ—В —Ж–≤–µ—В–љ—Л–Љ–Є —В–µ–љ–Є, –њ–Њ–ї—Г—В–Њ–љ–∞, —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б—Л –љ–∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞—Е, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П ¬Ђ–Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –ї–µ—В–µ¬ї –±., –∞–Ї–≤., (2013), –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П –Љ–∞—В–µ—А–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є—Ж—Л. –Ґ–Њ—В, –Ї—В–Њ —А–∞–±—Б–Ї–Є –Ї–Њ–њ–Є—А—Г–µ—В –љ–∞—В—Г—А—Г, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –±—Л –≤–∞–Ј—Г –љ–∞ –Њ–Ї–љ–µ —В–µ–Љ–љ–Њ–є, –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞–Ј –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –≤—Б–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–≤–µ—В–∞. –Э–Њ –Т–µ—А–∞ –љ–µ –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є—З–∞—В—М —Б —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–µ–є, –Њ–љ–∞ –њ–Є—И–µ—В —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і—Г—И–Є, –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ. –Ц–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М –Т–µ—А—Л –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В —В–Є—Е–Є–є, –≤—Б–µ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–Є–є —Б–≤–µ—В вАУ —В–∞–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї –µ—Б—В—М –≤ —А–∞–±–Њ—В–∞—Е ¬Ђ—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–Љ–∞ 1930—Е¬ї — –§–∞–ї—М–Ї–∞, –Ы–µ–љ—В—Г–ї–Њ–≤–∞, –Ю—Б–Љ–µ—А–Ї–Є–љ–∞, –Ш—Б—В–Њ–Љ–Є–љ–∞, –Ы–∞–±–∞—Б. –Ш—Е –љ–∞—В—О—А–Љ–Њ—А—В—ЛвАУ —Н—В–Њ –љ–µ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В—Л –Є –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Њ–љ–Є –њ—А–Њ¬† —А–∞–і–Њ—Б—В—М –±—Л—В–Є—П, –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г –Є –њ–Њ—Н–Ј–Є—О –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤–µ—Й–∞—Е. –Ц–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М –Т–µ—А—Л –Ґ—О—А–Є–љ–Њ–є –љ–µ—Б–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є, —Б–≤–µ—В–∞, –њ–Њ–ї–µ—В–∞.

III

–Ш—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –і–∞–µ—В –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —В—Л –≤–µ—З–µ–љ. –Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ вАУ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є —Б—В–µ—А–ґ–µ–љ—М –Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї—Л. –Ю–љ–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г, —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –ґ–і–∞—В—М –Ј–∞–≤—В—А–∞—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М, –њ—А–µ–і–≤–Ї—Г—И–∞—П –љ–Њ–≤—Л–µ —Б–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П. –Э–Њ–≤–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ вАУ —Н—В–Њ –љ–Њ–≤–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –љ–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є, –љ–Њ–≤—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Ї –Љ–Є—А—Г –Є —Б–µ–±–µ. ¬Ђ–Ф–µ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є –і—Г—Е¬ї — —Н—В–Њ –Є –µ—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ –і–ї—П —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—Д–µ—А–∞—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є.

–Ф–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б—В—Г–і–Є–Є ¬Ђ–Ю–±—А–∞–Ј –Є –°–ї–Њ–≤–Њ¬ї –љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –њ–Њ —А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—О, –Т–µ—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞ –Ґ—О—А–Є–љ–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Њ–Ї –і–µ—В—Б–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—В (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –≤ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ вДЦ 168), –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–∞ –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –Є —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б—Л. –Ш –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В—М, –Т–µ—А–∞ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–ї–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Є—Б–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л.

¬Ђ–Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –ї–µ—В–µ¬ї –±., –∞–Ї–≤., (2013)

–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Т–µ—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞ –Ґ—О—А–Є–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А—Г–µ—В —Б–≤–Њ–Є —А–∞–±–Њ—В—Л, –њ–µ—З–∞—В–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ї–∞—В–∞–ї–Њ–≥–∞—Е. –Ю–љ–∞ —З–ї–µ–љ –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Р–Ї–≤–∞–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤, —З–ї–µ–љ¬†–Ї–ї—Г–±–∞ ¬Ђ–•—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї¬ї, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Ъ–Њ–ї–Њ–Љ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї¬ї, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—Е—А–∞–љ—Л –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –•—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –§–Њ–љ–і–∞, –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–Р–Ї–≤–∞–ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М¬ї –Ґ–°–• –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ю–љ–∞ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –∞—А—В-—Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї–µ ¬Ђ–†–Є—Б—Г–µ–Љ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –°–Њ–±–Њ—А¬ї, –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞–ї–∞ –љ–∞ –њ–ї–µ–љ—Н—А—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Љ—Г–Ј–µ—П–Љ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л (–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ь—Г–Ј–µ–є –Р. –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –±., –∞–Ї–≤., (2014). –Ч–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Т–µ—А—Л –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ—Л –Ґ—О—А–Є–љ–Њ–є –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≥—А—Г–њ–њ–Њ–≤—Л—Е –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–∞—Е, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ, –Њ–љ–∞ —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞ —А—П–і –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В–∞–≤–Њ–Ї: ¬Ђ–Ы–µ—В–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ –≤ –С–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ вДЦ25 –Є–Љ–µ–љ–Є –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞¬ї (2022), ¬Ђ–Ю—В–і—Л—Е –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ¬ї –Є ¬Ђ–†–Њ–≤–µ—Б–љ–Є–Ї–∞–Љ¬ї –≤ –Ґ–¶–°–Ю ¬Ђ–Ч—О–Ј–Є–љ–Њ¬ї (2016).

¬Ђ–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАУ —В–≤–Њ—А–µ—Ж —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–є¬ї — –њ–Є—И–µ—В –®–Є–ї–ї–µ—А –≤ —Н—Б—Б–µ ¬Ђ–Ю –≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ¬ї, — –Њ–љ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞–Љ –ї–Є—И—М –Њ—В—А–∞–ґ–∞—В—М –ї—Г—З–Є —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞, –њ—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –Є –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±–ї–µ—Б—В–µ—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ. –Т–µ—А–∞ –Ґ—О—А–Є–љ–∞ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ, –Њ–љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤—Г. –Ш –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М –Т–µ—А–∞ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–µ–±—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л—Е —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ї —Г—З–∞—Б—В–Є—О –≤ –љ–Њ–≤—Л—Е –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞—Е –Є —Б –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ —Б—В—А–Њ–Є—В —Б–≤–Њ–Є –њ–ї–∞–љ—Л –љ–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ.

–Ь–∞—А–Є—П –°–Є–≤–Ї–Њ–≤–∞

–Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є—П 3

–Ю–ї—М–≥–∞ –≠–ї—М-–Ф–ґ–µ—И–Є

12.10.2023–Ч–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Б—В–∞—В—М—П –Ь–∞—А–Є–Є –°–Є–≤–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–± —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–µ —А–µ–і–Ї–Њ–≥–Њ —В–∞–ї–∞–љ—В–∞ вАФ –Т–µ—А–µ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–µ –Ґ—О—А–Є–љ–µ! –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—О –Њ—В –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж–∞! –Ъ–∞–Ї –ґ–µ –љ–∞–Љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л —В–∞–Ї–Є–µ —Б—В–∞—В—М–Є-–Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П! –Я—А–Є–Ї–Њ—Б–љ—Г—В—М—Б—П –Ї —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤—Г —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—Ж–∞ вАФ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –Є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –і–ї—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞, –і–ї—П —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–љ–Є—П –Љ–Є—А–∞, –і–Њ–±—А–∞ –Є –ї—О–±–≤–Є, –і–ї—П –њ—А–Є—Г–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –°–≤–µ—В–∞!

–Ю–ї—М–≥–∞ –≠–ї—М-–Ф–ґ–µ—И–Є

–Ы–Є–і–Є—П

07.10.2023–°–њ–∞—Б–Є–±–Њ –Т–µ—А–µ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–µ –Ј–∞ –µ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ. –Р–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М–љ–∞—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М — —Н—В–Њ —Ж–µ–ї—Л–є –Љ–Є—А, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥—А–∞–љ–љ—Л–є –Є –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ—Л–є. –Ш —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–µ—В —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г –љ–Њ–≤—Г—О –≥—А–∞–љ—М.

M–∞—А–≥–∞—А–Є—В–∞ –С–µ—А—С–Ј–Ї–Є–љ–∞

07.10.2023–Я—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П —Б—В–∞—В—М—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Ь–∞—А–Є–Є –°–Є–≤–Ї–Њ–≤–Њ–є —Г–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞—Б –≤ –Љ–Є—А –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В —В–Њ–љ—З–∞–є—И–Є–µ –љ—О–∞–љ—Б—Л —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞ –Т–µ—А—Л –Ґ—О—А–Є–љ–Њ–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–Є–Љ–±–Є–Њ–Ј –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є. –Ь–∞—А–≥–∞—А–Є—В–∞ –С–µ—А—С–Ј–Ї–Є–љ–∞