Навь, переходящая в явь, или белые брамины Беломорья. Часть 3

12.12.2023

Философско-фантастическое повествование

История одной ненаписанной книги

ОКОНЧАНИЕ.

Начало в номере от 17 октября,

Продолжение в номере от 12 ноября текущего года

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

Человек подобен дуновению; дни его – как

уклоняющаяся тень.

Псалтирь 143:4

Разумеется, всякая книга, пусть даже и ненаписанная, имеет свой финал, не всегда благоприятный для главного героя. Впрочем, в нашем случае ненаписанная книга не просто неосуществившаяся по какой-то причине возможность для автора, но скорее даже внутреннее осознание того, что он не достиг еще совершенного писательского возраста для ее написания. Значит, книга осталась растворенной в его жизни, достигши цели китайского классика Цао Сюэциня, написавшего первые восемьдесят глав романа «Сон в красном тереме» и стремившегося слить литературу с окружающей действительностью, растворить ее в ней при помощи написанного монументального произведения китайской словесности XVIII-го столетия. Отсюда роман «Сон в красном тереме» и не может быть никогда завершен, поскольку у него есть начало и развивающийся во времени-пространстве сюжет, порой абсурдный, банальный и сквозящий натурализмом, но превзошедший грани земной жизни своего зачинателя. А в ненаписанной книге отсутствуют начало с сюжетом, однако, повторимся, предвидится ее финал. Как знать, быть может, ненаписанная книга более совершенная форма литературы уже за пределом письменной традиции, поскольку так или иначе ее проживает всякий человек, приходящий в мир, пусть этого и не осознавая на личностном плане, но творя ее на уровне коллективного бессознательного. Так что, ненаписанная книга есть переход Яви в Навь: она остается таковой, если не сведена оттуда и не сделавшись реальной книгой в феноменальном мире благодаря способности восприятия пишущего человека. Что касается Андрея Никитина, то в его жизни имело место яркое смешение Яви с Навью, но написать лелеемую и желаемую книгу об этом он не смог. Однако его ненаписанная книга живет как эйдос и мыслеформа в ноуменальном плане, предполагающем основные вехи ее непроявившейся у нас истории.

Впрочем, в 90-е гг. минувшего века Андрей Никитин как бы отстранился от своей ненаписанной книги, всецело предавшись исследованию тайных мистических организаций в СССР в 20-30-е гг. XX-го столетия. Этот без преувеличения титанический труд нашел отражение в книгах Андрея Никитина «Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в советской России» (М., 1998; М., «Аграф», 2000), «Rosa mystica. Поэзия и проза русских тамплиеров» (М., «Аграф», 2002), а также в пятитомном издании «Мистические общества и ордена в Советской России», где опубликованы материалы следственных дел из архива ОГПУ-НКВД-МГБ по деятельности христианских парамасонских и франкмасонских сообществ: «Орден российских тамплиеров», тт. I-III (М., «Минувшее», 2003), «Розенкрейцеры в Советской России» (М., «Минувшее», 2004), а завершающий том «Эзотерическое масонство в Советской России» (М., «Минувшее», 2005) вышел в год смерти автора и составителя этих бесценных материалов для истории русской цивилизации и культуры. Уже работая над первыми тремя томами вышеуказанного фундаментального труда, посвященными русским или московским тамплиерам, к которым принадлежали его родители, автор ходил, казалось бы, рядом со своей ненаписанной книгой, не осмелившись решительно совлечь ее с полки вечности. Однако ему удалось разгадать ее смысл, постигнув вещество, из которого она состоит. Выходит, ему просто не хватило времени воплотить задуманное, либо же ему кто-то мешал, стремительно оборвав нить его земного бытия? Подобное случается, когда исследователь стоит уже на границе выдающегося открытия и вдруг падает ниц и замертво, не сумев переломить судьбы, тогда как ему оставалось сделать всего лишь шаг, который может статься выше его сил и самой жизни. Впрочем, именно это и произошло с Андреем Никитиным, оборвав на взлете его творческий полет. Незавершенность можно назвать квинтэссенцией его научной и писательской работы, когда он остановился на пороге своей ненаписанной книги, ступив отсюда в мир иной, не войдя в свой совершенный писательский возраст. Но ведь именно эта недосказанность роднит Андрея Никитина с образом Иоасафа, Царевича Индийского, на местоположение снесенного храма которого любил приходить он сам – замечательный русский писатель, археолог и историк. Кого он видел в царевиче из Индии – Будду Гаутаму, как считают современные ученые, или древнехристианского проповедника Юз Асафа, чей прах покоится в мусульманском мавзолее Роза-Бал в Шринагаре в Кашмире, и вокруг которого расцвели различные суннитские мистические секты, в том числе мессианско-махдистское движение Ахмадия? Разумеется, первого, поскольку Будда Гаутама, наряду с Рамой или Рамом Рагху, с кем таинственным образом повстречался «в тумане забвения» в дюнах Беломорья у Чапомы летом 1969 года Андрей Никитин, признавался вайшнавами аватарой всепроникающего и всеобъемлющего трансцендентного бога Вишну, будучи призванным для восстановления Закона или Дхармы этого божества.

«Ну а как же финал ненаписанной книги?» – спросите вы. Дело в том, что Андрей Никитин по-особому толковал притчу «Об инороге» или «О сладости жизни» из знаменитой средневековой «Повести о Варлааме и Иоасафе». Впору напомнить сюжет этой притчи. На одного человека напал инорог, по-современному единорог или по-старорусски Индрик, а также Индра, который в русском фольклоре «ходит по подземелью, словно солнышко по поднебесью», а живет на Фавор-горе. Несчастный бежал от инорога, взобрался высоко на дерево, но увидел, что под деревом, заполнив собой ров, извивается огромный аспид, оскалившийся, чтобы его пожрать. К дереву устремляются змеи, а корни дерева точат мыши, и оно вот-вот рухнет. Человек уже было впал в отчаяние, как вдруг заметил, что с ветвей дерева стекают по стволу несколько малых капель дикого меда, которых ему так захотелось отведать, что он тут же позабыл не только об аспиде, змеях и мышах, но даже про инорога. Стало быть, он предал забвению саму смерть, потянувшись к сладости мира. Если судить о буквальном смысле притчи, то человек обречен со всех сторон, просто сладость мира дает ему возможность на мгновение забыться, прежде чем быть разорванным зверями, представляющими пространство-время и стихии. Отсюда все тщетно и стоит удалиться в пустыню, чтобы стать анахоретом, получив упокоение уже в мире сем. Однако аллегорическое толкование притчи, которому следовал Андрей Никитин, приводит к парадоксальным выводам. Дело в том, что дикий мед – это познание, дающее на мгновение восхитительное отдохновение человеку от житейских бурь и гроз; однако он горчит, поскольку дикий: недаром сказано премудрым царем Соломоном, что «во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (Еккл. 1:18). Но путь познания или дикого меда, в отличие от стези анахорета, имеющей завершение в факте его отшельничества, по сути, бесконечен. Это действенный путь рыцаря со многим числом падений и восхождений из-за постоянного вкушения дикого меда познания, который при восхождении рыцаря на личную Голгофу жизни становится все более чистым и сладким. Это путь пчелы, сначала приносящей дикий мед и поедающей его в зимнее время, который с годами становится все более утонченным и сладким по вкусу. Как тут не вспомнить девиз легендарного Сармунского братства в Гиндукуше, в котором наш выдающийся соотечественник Георгий Иванович Гурджиев получил свое посвящение: «Амал мисазад як Заат-и-Ширин» – «Труд создает сладкую сущность» (перс.). Значит, человек на созидательном пути познания, однажды откушав меда, в итоге сам превращается в пчелу. Отсюда знаки пчел на родовых гербах средневекового европейского рыцарства, со временем превратившиеся в золотые геральдические лилии. Таков аллегорический смысл притчи «Об инороге» или «О сладости жизни» хрестоматийной «Повести о Варлааме и Иоасафе» по видению сына русских тамплиеров Андрея Никитина, а потому финал его ненаписанной книги уходит от нас в темные бездны Нави, хоть Явь и представила нам несколько крупных медовых капель его вероятного отображения.

В связи с чем нам уместно отвлечься, раскрыв того, кто зашифрован в образе инорога в «Повести о Варлааме и Иоасафе» и зверя-Индрика в «Голубиной книге». В последней мы читаем: «Живёт зверь за Океаном-морем. А рогом проходит зверь по подземелью, аки ясное солнце по поднебесью, он проходит все горы белокаменные, прочищает все ручьи и проточины, пропущает реки, кладязи студёные. Когда зверь рогом поворотится, словно облацы по поднебесью, вся мать-земля под ним всколыбается… все зверья земные к нему прикланятся, никому победы он не делает» («Голубиная книга. Славянская космогония». М., Эксмо, 2008). Понятно, что Индра, некогда грозный бог индоарийской и более поздней славянской мифологий, соответствовавший Перуну великого кагана Владимира, крестившего Русь, с принятием христианства перекочевал в апокрифические народные книги, всегда подозрительные для официальной ортодоксии. То есть он превратился в главного зверя как бы «языческого подполья» Руси, образ которого встречается в каменной резьбе неповторимых храмов Владимиро-Суздальского княжества. Но если Индра «Ригведы» ведает темными водами небесной тверди, темными водами эфира, о чем мы писали выше, то, превратившись у русского народа в Индрика, он опрокинут в подземелье, где опять же следит за истоками ключей, ручьев и рек. Копье, которым Индра убивает Вритру, стало одним рогом, а сам бог-воитель ведического периода сделался диковинным животным, правда, не менее изящным, если судить по его старорусским изображениям. Но и глубоко в подземелье Индрик продолжает исполнять роль солярного божества, ходя там «аки ясное солнце по поднебесью», вспоминая о том, как когда-то являлся Индрой, владыкой Сварги (Неба) в Гиперборее, знаменуя собой приход долгого полярного дня и очередную победу над Вритрой – силами тьмы и полярной ночи.

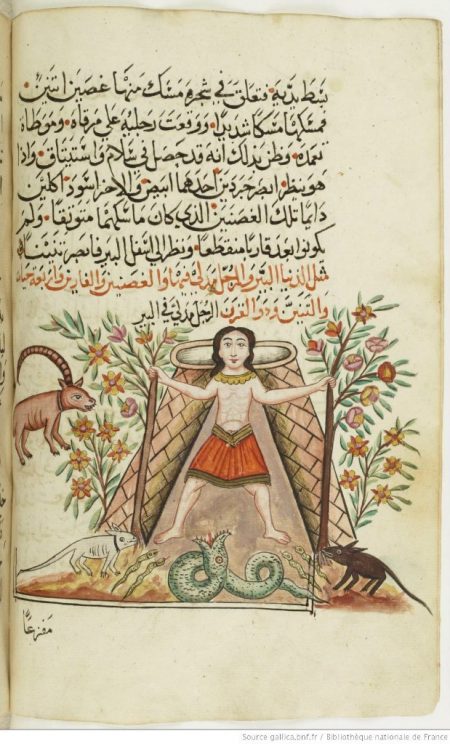

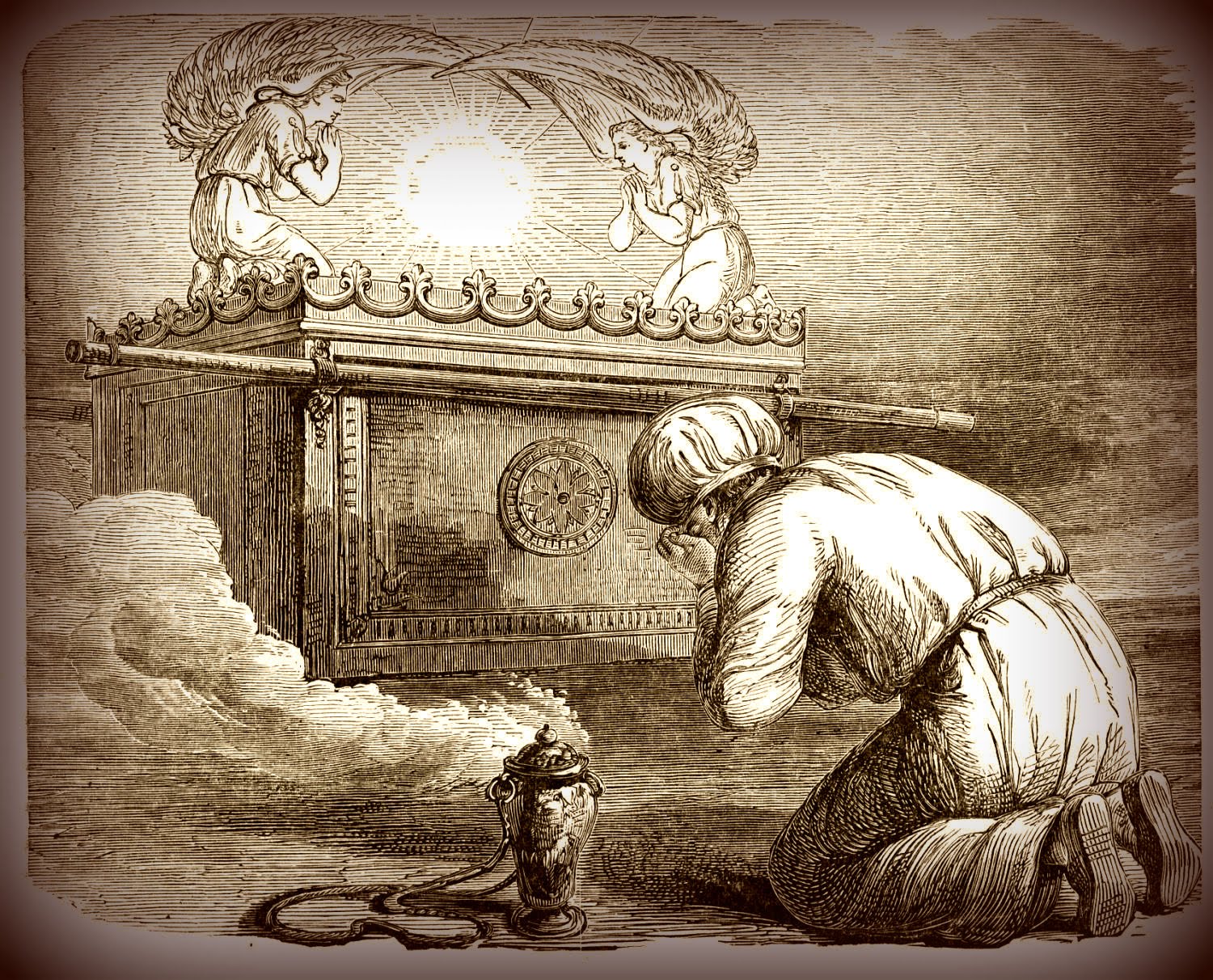

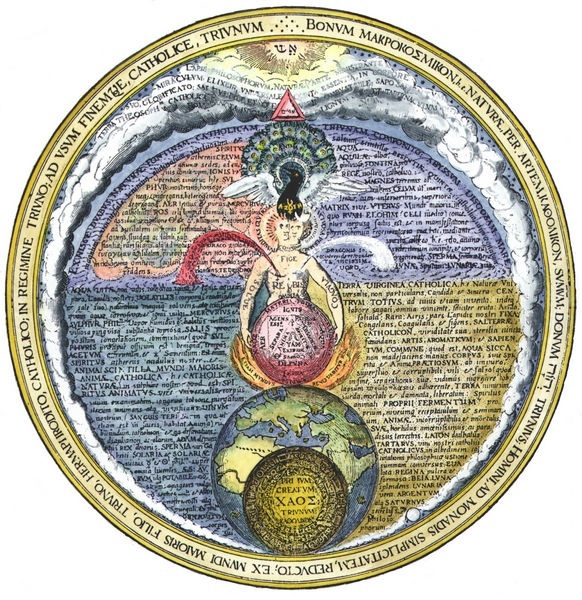

Притча о единороге. Рукопись XVII века. Житие и жизнь преподобных отец наших Варлаама пустынника и Иоасафа царевича Индийскаго

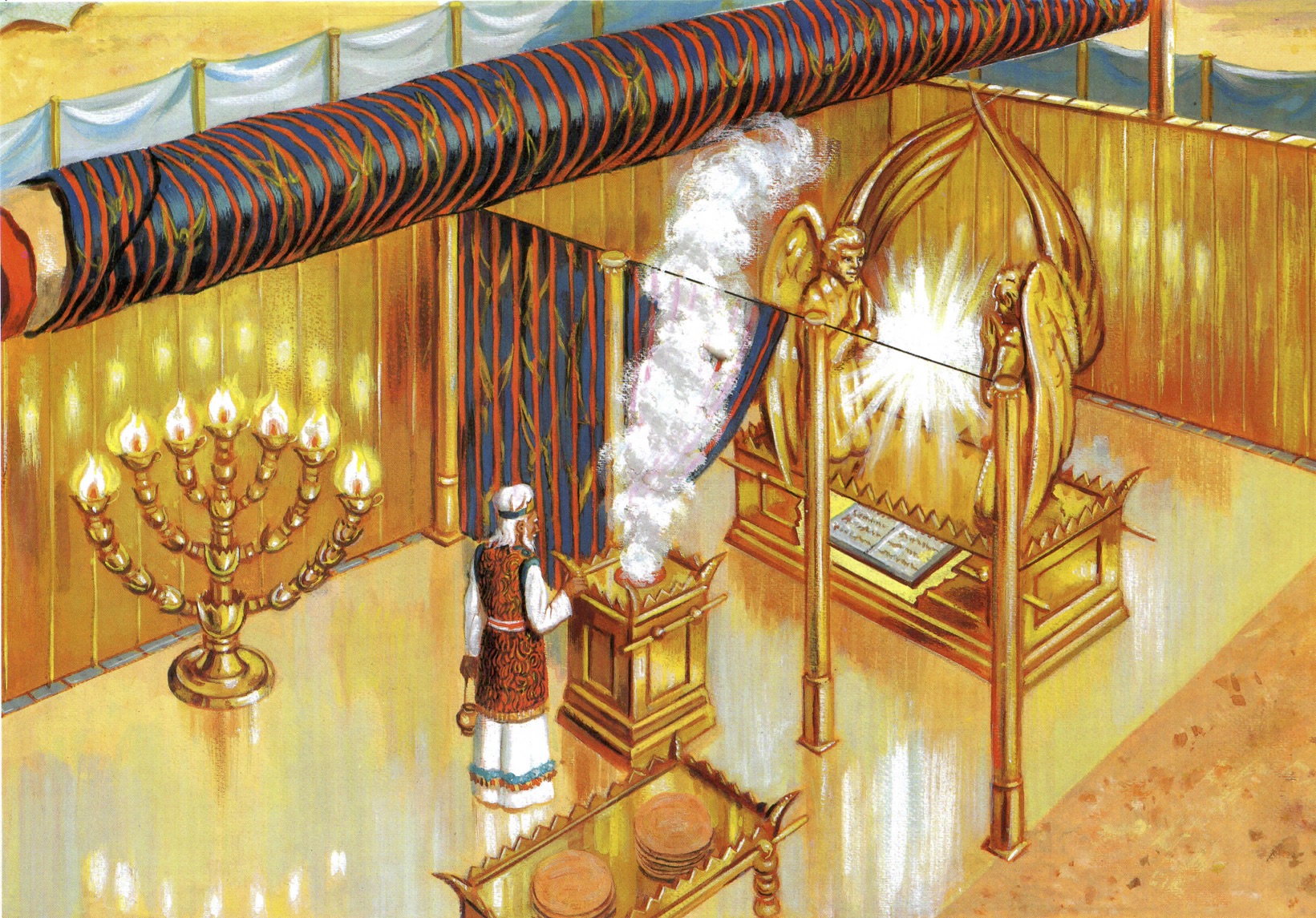

Здесь мы постепенно подошли к сути того, что произошло тогда в конце июня 1969 года на песчаном берегу Белого моря с молодым, но уже опытным археологом Андреем Никитиным, после чего задумавшим написать никогда им ненаписанную книгу. Речь здесь идет о существовании тонкой завесы между Навью и Явью, едва уловимое астральное вещество которой способно проявляться благодаря черному женскому жречеству Лилит-Валуспатни и падшей Софии-Ахамот. Наибольшей плотности это вещество благодатным образом достигало в Иерусалимском Храме, особенно при царе Соломоне, получив название Шехины или сверхъестественного Присутствия. Эта безличная живая сущность или тончайший высший эфир, служащий проводником и коконом для божественных деяний и чудотворений. Сын Божий Иисус, вторая ипостась Святой Троицы, прекрасно использовал в своем земном бытии ее вещество, став Спасителем и Христом рода человеческого в божественном Присутствии, но пребывая царем Иудейским в храмовой Шехине. Этот эфир обладает связующей себя в пространстве единой имперсональной душой, которую гностики считали страдающей частью, а великий русский философ Владимир Соловьев называл вечной женственностью: благодаря ей божественные существа могут в мгновение ока перемещаться по времени-пространству, даже находясь одновременно в двух и более местах. Собственно, это плазма эфира, связующая миллиарды тонких нитей мироздания и Вселенной. Это незримая ткань пространства-времени, о которой повествуется в буддийской «Калачакра-тантре», являющейся вершиной учений Ваджраяны (Калачакра-тантра, санскр. – Ткань колеса времени). Однако у Владимира Соловьева она выглядит более живой, нежели в суровых посвятительных умозрениях ламаистского буддизма, который все же восхищает точностью ее определений. По Соловьеву она – всеединство; в тибетском буддизме – единство всего сущего, объемля которое по тождественности, возможен переход микрокосма в макрокосм.

Стало быть, в тот день убывающей белой ночи густой туман растворил эту тончайшую пленку, если угодно тантру, между Навью и Явью, позволив на небольшом участке побережья соприкоснуться двум потокам времени-пространства, смешав их ненадолго, сделав действительным проявившийся феномен, свидетелем и участником которого оказался археолог Андрей Никитин. Откуда получается, что и гиперборейскую сому он взял из рук Валуспатни, пусть и ведающей за все наваждения прошлого, настоящего и будущего в подлунном мире, и вкушал ее по-настоящему. Тогда это было молодое вино жизни, пришедшее к нему из древней эпохи первоначальной империи Рама на Кольском полуострове. Оно, вероятно, содержало в себе и кристаллизовавшиеся капли тантры временной грани, тончайший покров которой был поглощен густым туманом и нарушен. Эти капли времени, а по сути небесная лимфа, и стали для Андрея Никитина, умело аллегорически трактовавшего притчу «О сладости жизни» из «Повести о Варлааме и Иоасафе», тем диким медом, вкушаемым несчастным молодым человеком, преследуемым инорогом-Индрой и животными, символизировавшими стихии века сего.

Возможно, во всем этом кроется и разгадка тайны Святого Грааля рыцарей-тамплиеров. Как ни странно, к ней ближе всего подошел американский остросюжетный приключенческий фильм 1989 года «Индиана Джонс и Последний крестовый поход», снятый Стивеном Спилбергом на сюжет его исполнительного продюсера Джорджа Лукаса. Нет смысла вдаваться в сюжетные перипетии превосходного фильма, но отметим, что его финал как раз и несет откровенные аллюзии на исследование тайны времени, когда Святой Грааль является вместилищем того вещества, о котором мы только что говорили, назвав его тантрой предела или небесной лимфой. При внимательном рассмотрении фильма он предполагает наличие в священной чаше именно этой субстанции и никакой другой. Последнее нас снова отсылает к божественному Присутствию или имперсональной храмовой Шехине Соломонова Храма, в котором «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его» (Прит. 9:1).

Иногда Шехину изображают в виде прозрачной святящейся дымки, стоящей над святилищем Иерусалимского Храма, а порой и в образе капель или слез росы блаженства, рассеянных по утренней траве как мирозданию. Иными словами, облако Славы выкристаллизовалось в росную воду горя и радости, особенно в период после разрушения Второго Храма в 70 году н. э., связанного с именами Зоровавеля и царя Ирода Великого. Однако Храм разрушен и нет больше священного служения коэнов и левитов, а народ изгнан и рассеян – рассеяна по Вселенной и Шехина. Отсюда утяжеление и затемнение этой росы, привлекавшей внимание выдающихся еврейских каббалистов Средневековья и Эпохи Возрождения. Впрочем, в подобном своем отягощенном состоянии служит аллюзией Питрияны в «Ригведе», пути предков, символизировавшего, по справедливому представлению брахмана Бала Гангадхара Тилака, период темной полярной ночи у первоначальных индоариев Арктогеи-Гипербореи (кстати, в библейской традиции еврейское слово гибор, предположительно этимологически связанное с Гипербореей, означает героя и богатыря; оно же вошло в одно из имен Единого Бога: Эль-Гибор – «Бог Крепкий», Исх. 9:6-7). Все это нас в очередной раз возвращает к темным водам «Ригведы», дикому меду притчи «О сладости мира» из «Повести о Варлааме и Иоасафе», Святому Граалю рыцарей-тамплиеров – одним словом, ткани времени и времен, тантре, сплетающей прошлое, настоящее и будущее, которая, обладая душой, но не личностным интеллектом, иногда может пролиться росой блаженства на своих избранников.

Другое дело, что оное «присутствие», ткань времени, нельзя переносить на сущность самого Бога, что произошло в зороастризме и даже уже в его ранней форме – зерванизме. Время-Зерван там оказалось обожествленным, а его светлая и темная фазы получили олицетворение в Ахура Мазде и Аримане. Фридрих Ницше, пожалуй, единственный, кто угадал в зороастризме абсолютный арийский пантеизм, который его с годами все больше привлекал: его «Сумерки богов» о том же, а «По ту сторону добра и зла» – отчаянная попытка поиска Абсолюта, которого он растворил в зороастрийском Зерване. Уже в работе «Бытие и время» (1927 год) Мартина Хайдеггера, вероятно, всю жизнь остававшегося атеистическим зороастрийцем, концепция Фридриха Ницше обретает свою отточенность и академическую завершенность. Творчество Хайдеггера, сосредоточенное вокруг Бытия-Времени и Времени-Бытия с пронизывающей их протяженностью, великолепный результат сплава древнегреческой классической философией с основными идеями зороастризма, о котором мечтал еще восточно-римский ренессансный мыслитель Георгий Гемист Плифон. Вывод Ницше и Хайдеггера суров: обожествление ткани времени невозможно, а потому нет смысла говорить о трансцендентном и, разумеется, Абсолюте. Однако это выглядит так лишь в контексте зороастрийского видения обоих при существовании двух противоположных начал бытия и бесконечного времени. В данном случае пространство Бытия-Времени становится герметичным и, значит, Бытие самовоспроизводится в своих качествах и атрибутах. И сущее это только ткань, тантра времени, и отсюда идея Вечного возвращения у них воспринимается не как типологическая цикличность истории, но в буквальном смысле, поскольку сама эфирная ткань обладает своей памятью, действуя «душевно», хоть и безлично. Имперсональное сознание, растворенное в душевности, пожалуй, и есть квинтэссенция всей экзистенциальной философии Мартина Хайдеггера, поистине последнего классического мыслителя Германии. За пределами Бытия в своей экзистенции, которой и предстает тантра времени, ничего нет: по сути, это единственно правильное прочтение «По ту сторону добра и зла» Фридриха Ницше. Но ведь и корни еврейской Каббалы, как эзотерического учения иудаизма, пребывают и древнеперсидском зороастризме, когда евреи в период своего Вавилонского пленения VI столетия до н. э. познакомились с мистическими основами религии магов. С тех пор каббалисты заговорили о божественной пустоте, находящейся за гранью Айн-Соф – Единого Сущего или Божественной Беспредельности. Впрочем, Айн-Соф трансцендентное определение, удерживающее Каббалу в рамках монотеистического иудаизма, тогда как Ницше, а вслед за ним Хайдеггер отдалили и удалили трансцендентность, получив свою пустоту по ту сторону добра и зла. Собственно, сфер, объемлющих Древо Сефирот или Древо жизни по ту сторону ткани времени в каббалистической традиции три – Айн-Соф Аур (0), Айн-Соф (00) и Айн (000), отсылающих к тринитарной теологии неоплатонизма и христианства. И только за этими тремя сферами начинается абсолютная божественная пустота или пустота Абсолюта. В своей экзистенциальной концепции Хайдеггер, идя по стопам Ницше, исключая трансцендентное, сокращает неоплатоническую картину Единого Сущего до Бытия-Времени, в ткани которого исчезает имманентное себе божество. За пределами этой вселенной Хайдеггера – хаос или пустота по ту сторону бытийных начал. Все совершенно по-зороастрийски. Одним словом, Единое Сущее становится имманентным Зервану Акаране или бесконечному Времени. Однако Хайдеггер не мог признать бога времени, до конца своих дней сделавшись пантеистом в духе строгого зороастризма, в целом удачно скрываясь под характерным званием экзистенциального мистического атеиста.

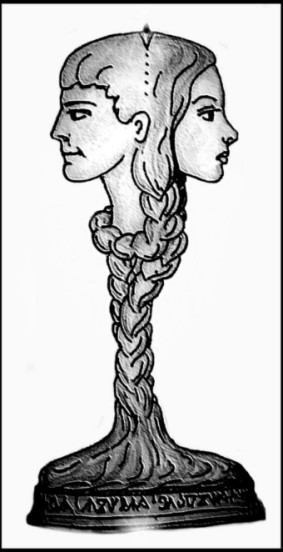

Андрей Никитин сидел в своем кабинете напротив превосходного отлитого из серебра бюста древнеримского бога двуликого Януса среднего размера, размышляя о естестве времени. Он достался ему от репрессированного отца, а тот его получил от руководителя Восточного отряда рыцарей-тамплиеров Иерусалима русского экономиста и анархо-мистика Аполлона Карелина. Последний его получил при своем посвящении в рыцари от бывшего регента ордена замечательного французского поэта и христианского символиста Жозефена Пеладана. Поговаривали, что сама эта литая статуэтка находилась в католическом эстетическом Салоне Розы и Креста и Храма Грааля, созданном Пеладаном (орденское имя Сар Меродак) в Париже в 1891 году. Впрочем, присмотревшись, всякому искусствоведу становилось ясно, что фигура была воспроизведена скорее со средневекового или ренессансного образца, нежели с античного артефакта. Это, кстати, невольно выдавало ее культовый или даже квазирелигиозный характер. Она и являлась настоящей копией знаменитого Бафомета тамплиеров, которого привыкли представлять, как рогатого козла в оккультной позе, изобретенного плодовитым магическим писателем и католическим попом-расстригой Элифасом Леви, и которого впоследствии столь часто использовали для обличения франкмасонства римско-католические писатели-конспирологи конца XIX и первой половины XX столетий.

Разумеется, Андрей Никитин знал, что правильное теургическое использование Бафомета или Bapho-metis (по-гречески крещение мудростью) ведет к обладанию свободной энергии времени, но как приступить к ритуалу он не понимал. В эмоциональном плане на него оказала большое влияние фотография мертвой Валуспатни на обратной стороне Луны с застывшей маской смерти на ее одновременно архаическом и вечно-молодом лице. Он вполне себе представлял, что для погружения в толщу времен ему предстоит при помощи электромотора, закрепив ее на нем, раскручивать фигуру Бафомета против часовой стрелки, поскольку исторический процесс в частном и целом разворачивается по часовой стрелке. Ему было невдомек, использовалась ли тамплиерская статуэтка подобным образом и по своему прямому назначению. Он долго колебался, уклоняясь от проведения ритуала, но упрек самого себя в нерешительности все больше год от года одолевал его, сначала ноя как мелкая, но язвительная заноза, со временем превратившись в настоящую и постоянно подстерегающую помеху для жизни и писательской деятельности. Ничего не помогало, – ни алкоголь, ни друг Феликс Рожнецкий, ни шумное и некогда надменное писательское сообщество Пестрого кафе ЦДЛ, переместившееся в связи с приватизацией итальянцами ресторана с дубовым залом и другой, полезной для коммерции площади, в нижнее кафе, где выглядело уже убого. В конце концов он перешагнул через себя…

Тут необходимо сказать, что с той поры, когда он практически наяву испытал радость белого танца с Валуспатни, прошло уже много лет, и он с женой уже успели состариться, но задуманная книга не сдвинулась с мертвой точки. Иногда он винил себя в бессилии, ибо как только собирался заняться ей, так обязательно вмешивались различные обстоятельства, – то подворачивалась хорошо оплачиваемая лекция, то просили отредактировать научное или литературное произведение на историческую тематику, то юбилей коллеги и пр. пр. Признаться, еще и с этим было связано его упование на фигуру тамплиеров, которую он достал из кладовки и очистил от патины в 1980, знаменитый год Московской олимпиады. И вот за это время закоренелый убежденный холостяк Феликс Рожнецкий успел уже жениться на своей аспирантке Елизавете из Вологды, и их старший сын Ярослав, родившийся как раз в 1981, успел принять участие во Второй чеченской кампании (он вместе с боевыми товарищами-пограничниками десантировался в начале 2002 года на линию государственной границы России и Грузии на участке Чеченской республики) и вернуться домой с легким ранением, но тяжелой по авторитету наградой – медалью «За отвагу»; скоро он должен закончить исторический факультет МГПУ, став учителем истории; тогда как младший сын Вячеслав учится в Бауманке на инженера ракетных двигателей: должно быть, глубоко в душу ему запали рассказы его покойного деда-чекиста о советских и американских секретных миссиях на Луну. Сам Феликс – профессор РГГУ; и все бы ничего, но в последние два года его одолевает диабет, пусть и не в очень тяжелой форме, хотя последнее, в общем, особо и не сказывается на его периодически проявляющемся желании выпить.

К слову, как только в нем созрела решимость совершить ритуал, так к нему перестала являться в снах та самая Белая Дама со своей свитой воинов в белых плащах с синими восьмиконечными звездами (они походили в общих чертах на ту, что он видел на плащах московских тамплиеров 20-х гг. XX века): впрочем, уже достаточно давно он стал ощущать присутствие дамы на все увеличивающемся отдалении и с трудом мог различить символы и знаки, исходившие от нее в его снах, хотя ее простертое белое покрывало еще оставалось над ним, но он чувствовал уже как оно съезжает в сторону, и он вот-вот совсем окажется на его краю, что и произошло, а затем оно полностью растворилось, исчезнув в синеве и полусумраке его сновидений, а то и явных представлений, приходящих в сознание либо при угасающем свете вечерней зари, либо золотистым рассветным утром. Но, как известно, белый покров сменяет покров черный.

И вот, памятуя о своей далекой встрече на беломорском побережье с цпрем-первосвященником Рамом Рагху и Валуспатни, он решил провести ритуал 24 июня 2005 года, когда на Медынской отсутствовала его жена, уехав к своей сильно престарелой маме в Подмосковье. Заранее он окурил ладаном и ароматическими смесями свой кабинет и в 23.00 приступил к делу, возжегши девять свечей и начав разгонять при помощи электромотора тамплиерскую фигуру против часовой стрелки. Для лучшей уверенности он включил проигрыватель, поставив виниловую грампластинку из 1980-х «Музыка Библии: древнееврейские песни» в исполнении главного кантора Ласло Шандора и в сопровождении камерного хора и камерного оркестра Государственного оперного театра Венгрии», ведь для таких предприятий пристало больше пафоса и неподдельной испытанной веками торжественности. Бархатный голос известного кантора с хором приглушали шум электромотора с несколько дребезжащей от вибрации все дальше и дальше раскручиваемой противосолонь статуэтки. Уже в ходе проводимого ритуала Андрей Никитин освежил каждение, еще раз разжегши ладан с ароматическими смесями: создалась поистине мистическая обстановка – великолепное ветхозаветное пение, девять горящих свечей, вращающаяся фигура, при помощи которой известный русский писатель, историк и археолог старался преодолеть, отодвинуть ту самую тончайшую, но очень прочную пленку времени, не дающую смешаться между собой двум или нескольким событиям, принадлежащим различным историческим и отдаленным друг от друга даже на тысячелетия эпохам. Около полуночи от статуэтки послышалось подозрительное шипение; Андрей Никитин подумал было, что перегрелся электромотор, подошел и проверил его: ничего особенного – работает в штатном режиме. Тогда обильное ароматическое каждение сгустилось в плотной дымке посреди кабинета, через которую проглядывали свечи, стоящие на письменном столе. И вдруг они, равномерно мерцавшие перед взором Андрея Никитина, как ему показалось, стали ходить из стороны в сторону и плавно раскачиваться, пока не слились в его глазах в одну большую свечу и один язык пламени на ней. У него закружилась голова, что вынудило его присесть на край кушетки: все остальное шло своим чередом…

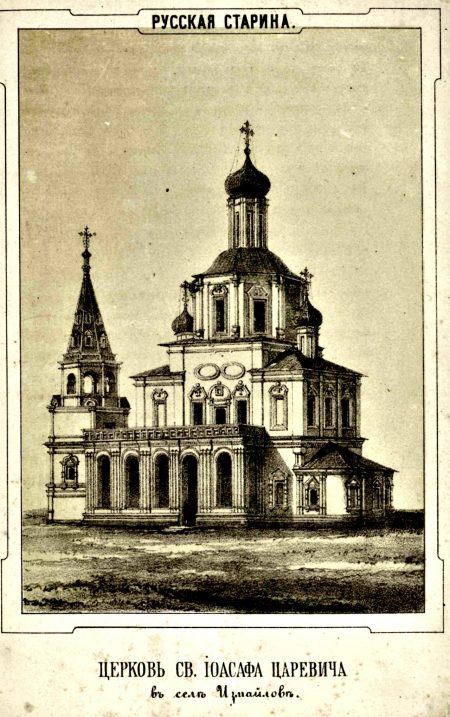

Прошло, наверное, не больше мгновения, как, смежив веки своих глаз от всепроникающего ладанного благоухания и утомленности ожидания чего-то под мерную гармонию библейских псалмов замечательного кантора, он оказался на Измайловском острове, вокруг которого ласково шумели уже убирающиеся в злато и медь леса погожего дня конца сентября, а старой и современной городской застройки и след простыл: поодаль чуть северо-восточнее виднелась колокольня с пятиглавым храмом Рождества Христова в Измайловской слободе, облепленным домами и избами мастерового люда и местных крестьян. Стало ясно, что он попал приблизительно в 1680 год, особенно когда перед ним во всей красе, гораздо позже описанной Владимиром Буниным, возник новый недавно возведенный храм Иоасафа Царевича Индийского, а на лужайке у него безмятежно паслись коровы, издавая ленивый рев, и сновали рослые пронзительно сероглазые мужчины в белом и синем облачении. «Брахманы и кшатрии, – подумал он, – надо же, эксперимент с тамплиерской большой фигурой удался». Но от этой мысли ему стало не по себе, ведь не всегда тяга к неведомому безобидна, ну а если она еще подкреплена желанием вневременного свидания… Он не успел выстроить в единый логический ряд поток своих тревожных размышлений, когда его окликнул на санскрите стройный седой брахман: «Господин, вам сюда»; указав своей атлетической правой рукой на роскошный шатер, раскинутый в десятке шагов от речки Виноградной на пологом спуске к ней от храма Иоасафа Царевича Индийского. Его взбодрило ощущение, что он опять, пусть и ненадолго, сможет понимать санскрит и разговаривать на этом языке богов. Два стражника из кшатриев молча пропустили к шатру, один из которых учтиво приоткрыл ему дверцу, ведущую вовнутрь временного, но просторного сооружения, стоявшего на прочных лиственничных сваях, выделявших смоляной запах. Он сразу же увидел ее в глубине шатра восседавшей на некоем подобии трона из индоарийской древности. Шатер источал различные невообразимые ему, человеку уже XXI столетия, благоухания. Она в нем занимала углубление, как бы образовывавшее ее приемную и кабинет, и немного напоминавшее алтари наших церквей. Заметив его, она приподнялась на своем троне, поманив знаком руки приблизиться к ней, заранее дав распоряжение одному из двух брахманов, находившихся при ней, в которых Андрей Никитин узнал ее соправителей и министров. Этот брахман исчез за натянутой полотняной перемычкой в другом помещении шатра. В тот миг шатровая челядь принялась обновлять масляные светильники, до сих пор тускло освещавшие походный дворец гиперборейской богини, и буквально через минуту он увидел ее всю ту же тридцатилетнюю – и мертвую, и живую, как на фотографии, сделанной астронавтами миссии «Аполлон-20», так и вальсировавшую с ним белый танец на презентации его ненаписанной книги в Центральном доме Российской Армии.

– Вижу ты постарел, мой друг. Впрочем, столько лет миновало, – обратилась она первой.

– Но ты все та же как в мои лучшие вешние годы, – несколько дерзко ответил он.

– В этом нет ничего удивительного. Ты же знаешь, что боги, гении, демоны и духи, в отличие от вас, людей, не стареют. Хотя после своей лунной катастрофы, в которой я погибла из-за того, что успешно внесла раскол в империю Рама Рагху или Рамы, я больше не меняла своего тела, а мое прежнее, оставленное там на Луне, до сих пор, как говорят, пребывает в сверхсекретном хранилище NASA, – она замолчала на чересчур затянувшееся мгновение из нескольких пауз, когда, казалось, все стало безмолвным, а затем продолжила. – Скажи мне, чем я обязана твоим нынешним посещением?

– Танец, Валуспатни! Ради нового танца с тобой я здесь.

– Ну, знаешь, а где же твоя книга, которую мы уже отметили, оповестив о ней аж в 1977 году, перенесшись в 1997? По сравнению со своим братом Рамом, я не великая любительница, чтобы оставлять после себя поэмы, повествования и летописи, но все же… Ты желал, насколько мне известно, увидеть воочию храм Иоасафа Царевича Индийского или по-нашему Бодхисатвы. Ты можешь им любоваться в течение десяти или от силы пятнадцати минут. Этого вполне достаточно, чтобы обойти его внутри и снаружи вдоль и поперек. Ну а черед белого танца со мной придет, когда ты напишешь книгу, может быть. Не обижайся, русский, что не принимаю твоего приглашения – сегодня мне нельзя перед своими подданными танцевать с тобой. Вишнудев! – властно окликнула Валуспатни своего брахмана, в самом начале удалившегося за шелковой перегородкой шатрового интерьера. – Готово ли питие в дорогу для нашего гостя? – она взяла принесенную брахманом чашу и поцеловала ее, затем передав напиток нашему герою добавив. – Это все, что я могу сегодня для тебя сделать, друг мой. Надеюсь, ты оценишь мной запечатленный поцелуй.

Пока Андрей Никитин с трудом с поцелованного богиней края тянул из слюдяной чаши плотную темно-зеленого цвета сому, налитую Вишнудевом, совсем не похожую на тот грозовой напиток, откушанный им из рук Валуспатни на ущербе белой ночи 1969 года на беломорском берегу у Чапомы, Валуспатни прочитала ведическую мантру, завершающую ту, что когда-то произнес Рам Рагху, и посвященную богу Рудре-Шиве:

Слева церковь Иосафа Царевича Индийского, а ниже под ней ивы, под которыми Андрей Никитин и его друг подпевали молодой военной компании. Вид с реки Виноградной

комментария 2

Вольфганг Викторович Акунов

13.12.2023Как говорили древние, FINIS CORONAT OPUS, что означает в переводе с латыни на русский ЯЗЫК КОНЕЦ — ДЕЛУ ВЕНЕЦ. С нетерпением ожидая публикации каждой новой части этого замечательного во все-х отношениях ОПУСА, я наконец дождался его завершения. Поздравляю уважаемого автора, подлинного МАСТЕРА во всем, за что он только ни берется, с успешным завершением его очередного шедевра и желаю ему новых исследовательских и творческих успехов.

Михаил Александрович Князев

12.12.2023Библия, Зороастризм, тамплиеры, Гиперборея…Еще одна попытка найти Абсолют. Рерих уже пытался. А жизнь показала, что абсолют — есть сам Человек. Восходящий в Культуре, прежде всего, через ответственность, человек и несет искомый заряд высшего порядка.