Новое

- О сохранении человеческого в эпоху искусственного — метка подлинности

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- Лариса Есина. «Марта и Марат». Рассказ

- Елена Сомова. «Вычитание влаги». Сатирико-философское эссе

- Лексика отопления

- Сценарист фильма «Мастер и Маргарита» Роман Кантор – о пространстве вдохновения

- «Пироскаф» Е. Баратынского

Поэтико-драматический спектакль «Слово о полку Игореве»

22.05.2025

в художественном проекте

«ТЕАТР ∙ МУЗЕЙ ∙ БИБЛИОТЕКА»

В стенах Культурного центра академика Д.С. Лихачёва (г. Москва) свершилось долгожданное событие! Им стала премьера спектакля «Слово о полку Игореве». Вынесенная на суд зрителей в Международный день театра, постановка утверждала новый художественный проект «Театр ∙ Музей ∙ Библиотека».

В формуле триединства выражена содержательно-эстетическая идея данного проекта, где в основу метода положен язык искусства (вбирающий научную и художественную основу). Он предполагает постижение мира при помощи исследовательского процесса на тонком чувственном уровне красоты, глубины философской мысли и образной волне человеческого восприятия: через книжное слово (литературу), живописный и театральный образ, претворяющиеся в произведениях прошлого и до наших дней. Это позволяет человеку вновь и вновь переосмыслить духовность и материальность сущего, неповторимость и многообразие бытия.

Главная задача проекта состоит в органическом сближении и объединении «всех времён и народов», то есть поиске на синтезированном языке искусства путей к истокам души человеческой, к её созидательному началу, к сокрытым родникам добра и света. Эти непреходящие нравственные ценности ведут к примирению и взаимопониманию между людьми (в кругу национальных и интернациональных отношений, культурных связей и традиций). Подобная гуманитарная цель обращает к эпохе гуманизма, где человек и всё человеческое осмысливается как великая ценность мироздания, природы.

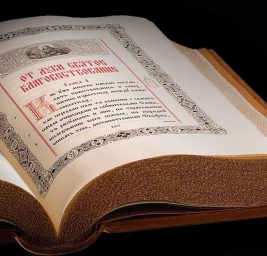

Всем известна древняя библейская истина «В начале было Слово». Так гласит Писание. Затем по воле Творца возникли красочные образы мира… А после был создан человек, божественная вершина творения.

И в триаде «Театр ∙ Музей ∙ Библиотека» книга с её мудрым словом – исток. Следом вступает в права живопись с её образной цветовой палитрой. Созданные человеком посредством языка искусства, – и литература, и живопись в итоге становятся частью театрального процесса, где человек сам выступает и творцом, и его духовным и материальным инструментом, превращаясь в язык высокого искусства, чьи богатства неисчерпаемы.

Сценические пробы проекта начались в мае 2024 года, когда было решено объединить мастерскую театрального искусства, живописи и литературы, и таким образом усилить их культурный и социальный эффект. Использование их научной составляющей, дополняло художественную часть краткими познавательными экскурсами, расширяло концепцию и тематику творческих мероприятий.

Говоря о проекте «Театр ∙ Музей ∙ Библиотека», нужно иметь в виду ещё один нюанс: здесь исходным постановочным материалом может стать не только книга (текст пьесы), но и произведения искусства (арт-объекты), которые выступают основой, а не дополнительным выразительным средством для театрализованного действия. Оно в этом случае осуществляется не по пьесе, а по картинам и дополняется текстами.

Но особое значение для данного проекта имела сценическая постановка древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве», произведения культового и в области науки, и в области искусства; весомого для Культурного центра академика Д.С. Лихачёва, где собран не только обширный научный и художественный книжный фонд по данной теме, но и музейная коллекция экспонатов. Приступая в ноябре к репетициям спектакля, предстояло внимательно и подробно изучить древний памятник литературы, органически соединив научную теорию и художественную практику; замысел древнерусской поэмы и её современное воплощение на театральных подмостках.

В рамках проекта предстояло создать театр не односторонне развлекательный, а познавательный, интеллектуальный и эстетический одновременно. Умный театр, красивый театр, человечный! То есть театр просветительский, опирающийся на лучшие традиции драматического искусства, – «кафедру для добра», как писал Н.В. Гоголь.

27 и 28 марта стали знаменательными днями, ибо явили публике спектакль «Слово о полку Игореве». Состоявшиеся премьерные показы сопровождались аншлагами! Постановочная группа определила жанр спектакля как поэтико-драматический, стремясь отразить дух произведения 12 века. Собравшихся зрителей более всего интересовал вопрос: «Как можно поставить эту древнюю поэму, безусловно, сложную для восприятия современного человека?»

Но поэтика древности и дух 12 века стали особенностью стиля драматической постановки, насыщенной образами славянской мифологии и почти что сказочными персонажами. На сцене раскинулось Древо жизни, символизирующее славянский мир, его устройство, условный космос, где обитают ушедшие предки, потомки рода и ныне живущие соплеменники. Духи Древа и волхвы-кудесники, увлекая игрой, рассказывали в лицах о событиях княжеских времён и вещего Бояна. В ключевые судьбоносные моменты выбора между миром и войною появлялась мистическая птица Див, об образе которой учёные до сих пор ведут споры.

По окончании действия зал выражал единодушное мнение, что спектакль вышел в высшей степени патриотичным, зрелищным, музыкальным, поэтичным и красивым; отмечали эстетичный визуальный ряд; гармонично дополняющие действие музыкальные темы; профессионализм и мастерство постановщиков (актёров и режиссёра) и ожившие в декорациях спектакля произведения заслуженного художника России Леонида Феодора.

На фото: участники спектакля (слева направо): Николай Прокофьев, Леонид Феодор, Юрий Ришивский; Валерия Гречухина, Светлана Волошина-Андрийчук, Наталья Бызова

(изображение с афиши), 2025 год

Драматическая поэма «Слово о полку Игореве», насчитывающая своим существованием 9 веков, заслуженно считается одним из шедевров русской литературы допетровского времени. Созданное как первое произведение светской литературы, поэма освещала события, вскрывавшие глубокий кризис государственного управления Руси, и свидетельствовало о военной и социально-политической ситуации в обществе, сложившейся к началу 12 века.

Все мы помним со школьных лет, что основная идея произведения «Слово о полку Игореве» – обличение княжеских кровавых междоусобиц и вражды, ослаблявших страну, призыв к объединению против внешнего врага – половцев, чинивших разорение русских земель и истребление русского народа. Это сакральная идея сохранения славянского мира.

Обращение в 2025 году к этому материалу становится чрезвычайно актуально и основано на нескольких культурно-исторических предпосылках.

Во-первых, само произведение приобретает особое героико-патриотическое звучание в свете проводимой Россией Специальной военной операции (СВО). Во-вторых, поэма остро поднимает тему воинского долга и чести, защиты Родины, сплочения единых сил для военной оборонной мощи государства, что соответствует тематике нынешнего года, официально объявленного в РФ Годом защитника отечества.

Существенную роль играет и дата создания «Слова о полку Игореве», предположительно вскоре после военного похода князя Новгород-Северского, состоявшегося весной 1185 года. Таким образом, 2025 год в данном контексте – это и знаменательная дата – 840 лет известному событию, оставившему в истории неоднозначный след: с одной стороны – военное поражение, с другой стороны, отправная точка для решения кризисных задач власти. Важен и тот фактор, что Дмитрий Сергеевич Лихачёв, чьё имя носит Культурный центр (библиотека 73), посвятил многие годы жизни и деятельности изучению этого выдающегося памятника русской культуры и доказательству его подлинности.

Представляется своевременным, исторически и политически оправданным перенесение этой древнерусской поэмы на драматическую сцену. Появление такого рода спектакля может стать хорошим подспорьем в деле пропаганды идей патриотизма среди молодёжи и других слоёв населения; в формировании общности взглядов на военный конфликт, в который ныне втянута Россия.

Спектакль «Слово о полку Игореве» также призван отражать страницы реальной истории, которые обязаны знать граждане своей страны. А как известно, наглядно материал усваивается лучше и прочнее. Сложная языковая структура исходного текста в переводе на действенный пластический язык сцены становится доступнее и понятнее зрителю. В целом, спектакль приближает текст старорусской поэмы, её боевой дух, её давно ушедшие, но не потерявшие смысла образы, к современной аудитории, переводит на более доступный уровень восприятия.

В связи с этим необходимо упомянуть ещё об одном существенном факторе, обосновавшем выбор данного литературно-исторического материала. Это возможность использования в оформлении спектакля произведений из коллекции заслуженного художника России Л.А. Феодора, созданной им к «Слову о полку Игореве» за долгие годы творчества. Талантливые и одухотворенные произведения выдающегося художника позволяют сделать яркой и глубокой художественно-декорационную основу спектакля, «рисуя» на сцене оригинальные образные трактовки персонажей.

В этом плане интересным представляется режиссерское решение, при помощи которого осуществляется взаимодействие актёров – героев спектакля, и персонажей, созданных художником в виде живописных холстов, в виде вырезанных по дереву фигур (скульптур), ассамбляжей и живописных полихромных рельефов. Они рождают синтез, в котором актёры существуют как дух литературного произведения, его звучащее «Слово», его внутренняя энергия и поэтика. А все зрительные краски спектакля, его материальная цветовая палитра, рождаются при помощи произведений искусства художника и дополнительно подобранных элементов декорации и реквизита (различных по фактуре тканей и других материальных объектов), создающих ощущение пространственных, временных и предметных трансформаций; реальных и символических смыслов. Их обогащает звучащая музыка.

Таким образом, триада «Театр ∙ Музей ∙ Библиотека», то есть взаимодействие «актёрской игры, предметов изобразительного искусства и литературного текста поэмы» позволяет комплексно решать эмоциональные, художественные, эстетические, нравственные и идейные задачи постановки, раскрывать смысл драматических событий, знакомить с героическими эпизодами истории своей Родины, погружать в мир славянской мифологии.

Спектакль, на наш взгляд, интересен как взрослым, так и школьникам. И может помочь последним в изучении школьной программы.

После спектакля делились впечатлениями и артисты, и зрители.

Здесь хотелось бы продолжить мысль и привести цитату участника спектакля Ю. Ришивского: «Текст произведения древности использовался полностью, без купюр, без замен. Материал не из простых и не из лёгких. Тем не менее, режиссер Светлана Волошина-Андрийчук сумела его «взять» и выразить на сцене силами драматического театра. Зрители, а среди них профессора, заслуженные работники искусства, художники, театральные и литературные критики, искусствоведы, музыканты, знатоки древнерусской культуры и др., много говорили об открытии новой вехи «Слова о полку Игореве» – как отображения его сценическими средствами – методом драмы. Донести сюжет и поэтическое слово произведения, а с ними и дух народа, – это настоящая культурная революция!»

Артистка Валерия Гречухина добавляет:

«Это был очень сложный спектакль, который многие не взялись бы ставить! Чего стоит старославянский текст… Но! Мы справились!»

Искусствовед, театровед, профессор МГИКа Ольга Петрова дала следующую оценку:

«Действие в высшей степени эстетичное и эмоциональное. Древнее «Слово» звучит очень ёмко и современно. И при этом ещё и необычайно красиво!»

Руководитель информационного отдела Евразийского Художественного союза (ЕХС), руководитель секции «Художественное слово», художник, куратор Алена Ковалева оставила свой отзыв:

«Мощь, нерв, энергетика и пластики всего действия, великолепная игра, удивительная эмоциональность, тонкость, проникающая до глубины души, впечатляют! Огромный труд: и режиссерская работа, и актёрское перевоплощение – так все органично, слажено, красиво!»

Светлана Ивановна Елисеева, ювелир-дизайнер, долгие годы проработавшая с Вячеславом Зайцевым, была тронута увиденным до слёз; внешнюю эстетику и внутренний драматизм она отметила как отличительные качества спектакля.

О красоте постановки говорили все, обращая внимание также на музыкальное оформление и звуковую партитуру.

Музыкант-виолончелист Николай Егоров выразил свои ощущения:

«Мощно! Действие, музыка, текст захватывают и надолго оставляют под своим воздействием даже уже после окончания спектакля».

Модельер, автор серии «Русский костюм Галия Вальева-Иванович сделала акцент на игре и декорационных трансформациях тканей, на образном решении сценического пространства, на трактовке произведений художника, подчёркивающих смысл мизансцен.

Художники Дмитрий Небогатов и Евгений Нэтра увидели на сцене убедительное органическое соединение произведений Леонида Феодора со стилем действенного построения спектакля.

В этом аспекте постановку охарактеризовала врач, кандидат медицинских наук Елена Герасимова: «Спектакль певучий, динамичный и плавный одновременно, удивительно эмоциональный! И главное, – общедоступный. Спектакль предельно ясно и понятно толкует произведение».

Спектакль оказался интересен людям разных профессий – и физикам, и лирикам: и учителю математики, и инженеру, и поэту… Ответственная в прошлом за выставочное пространство ВДНХ Кудрявцева Галина Дионисьевна говорила о силе воздействия спектакля и восприятии его зрителем.

Присутствующие гости из Сербии – о высокой художественной ценности постановки.

А командир подводной лодки Евгений Петрович Сазанский, инженер Евгений Бибаев, журналист-обозреватель «Медицинской газеты» Александр Иванов и другие зрители благодарили «за память русскому языку и историческим героям»; за глубокую проработку материала, за обращение к данной исторической теме, режиссуру, инсценировку:

«Произведения Леонида Феодора заиграли совершенно новыми красками. Талантливо. Духовно. Актуально».

Директор Культурного центра академика Д.С. Лихачёва Лариса Григорьевна Цигвинцева произнесла ключевую фразу:

«Очень сопрягается с современностью».

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ