Новое

- О сохранении человеческого в эпоху искусственного — метка подлинности

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- Мандельштам. Гений без места

- Информационная война 2021 года: рецензия на монографию А.Г. Голодова

- Скудость разума и величие духа — всё зависит от человека

- Яков Шафран. «Подвижный в неподвижном». Рассказ

Александр Ралот. «Самый молодой на монументе». Исторический рассказ

26.08.2025

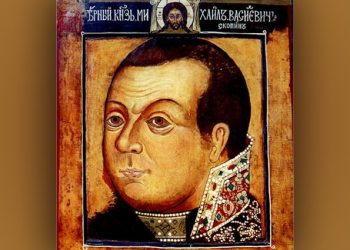

«Имея от роду всего двадцать три года,

отличался статным видом,

умом, зрелым не по летам,

силою духа, приветливостью,

воинским искусством

и уменьем обходиться с иностранцами».

Ю. Видекинд

Краснодар. 2024 года. Екатерининский сквер

Трое «аккуратно» выпивающих граждан, то есть, «безусловно», соблюдающих требование закона №171-ФЗ, и посему убравших бутылку с алкогольным напитком в пустой пакет из-под молока, периодически передаваемый из рук в руки, рассуждали о значимости памятника Екатерине Второй.

— Да будет вам известно, что этот монумент, вернее, даже композиция, в честь государыни матушки, построили в нашем городе, сто с лишним лет назад, потом в тысячу девятьсот двадцатом его большевики того, то есть до основания и лишь вначале двадцать девятнадцать лет назад его восстановили! Это так сказать — символ нашего города! Отправная точка! — при этих словах патриот, взял у соседа пакет и сделал основательный глоток.

— Веня — вы несколько, не правы. То, что сейчас заслоняет нас от солнца всего-то копия Санкт-Петербургской статуи, доработанная с учётом местной специфики. Приближённых императрицы, в этом случае, заменили на фигуры казаков, пришедших просить у неё землицы. А во всё остальном композиция такая же. Ну, почти.

Согласитесь, что я прав, ведь все же вы бывали в Северной пальмире, и не раз.

— Произнеся это, оппонент, при знакомстве просивший называть себя Инокентием, протянул руку и не без труда отобрал бутылку, то есть пакет с надписью «Молоко пастеризованное».

— А вот в моём маленьком Калязине тоже есть па-мят-ник, причём ори-ги-наль-ный… на все сто про-цен-тов! И единственный, на-вер-ное. Ибо никто о нём уже и не помнит, а зря!

Чуть заплетающимся языком сообщил третий и продолжил, — дайте мне хлебнуть немного безалкогольного молочка, за помин души русского богатыря Михаила Васильевича Скопина-Шуйского!

— Во-первых кое-кому уже хватит! А во-вторых, вы, Борис, тоже не правы! Категорически! — оппонент демонстративно убрал пакет за спину и продолжил:

— Его физионом… то есть изображение присутствует на знаменитом памятнике «Тысячелетие России». Он там изображён. Но ты прав в том, что о Скопине-Шуйской мало кто знает. Канул, можно сказать, в лету, а ведь мог историю нашей матушки Руси повернуть совсем в другое русло. Я давеча, в своей работе об этом писал.

— Ой, расскажите, если вам нетрудно.

— Ну, пожалуйста.

— Как интересненько.

— Как это историю повернул?!

— То есть — мог!

Защебетали со всех сторон.

Троица «любителей молочных напитков» невольно завертела головами.

Оказалось, что их окружила стайка симпатичных девушек.

— Мы из колледжа искусств, Екатерину здесь рисуем. Основные предметы нам хорошо преподают, а вот с историей совсем плохо. Тем более с такой древней.

— Ну не совсем она и древняя — улыбнулся польщённый вниманием Инокентий и начал рассказ:

— Вот представьте себе годы, когда в стране происходят одновременно: государственные перевороты, Гражданская война и вторжение завоевателей.

— Смутное время, что ли? Я права? — воскликнула одна из девушек.

— Да, конечно, только ш-ш-ш, тихо. Не надо его перебивать, а то, не ровён час, чего-нибудь забудет,— назидательно погрозил ей пальцем Борис.

— И тогда Господь Бог и наша заступница — дева Мария посылают нам таких людей, как Скопин-Шуйской, — продолжал Иннокентий:

О его детстве учёным историкам известно совсем мало. Михаил из древнего рода, одного из ветвей Рюриковичей. Понятное дело мальца с детства готовили к делам, ратным. Обучали как следует, и это сказалось в дальнейшем. Но и о всевозможным науках не забывали. Ибо будущий воевода зело грамотен быть должен!

После смерти отца его взял под своё крыло родной дядя, — влиятельный боярин и будущий правитель Руси — Василий Шуйский. Полагаю, что по его протекции, по достижении восемнадцати лет Скопин-Шуйский был назначен на должность стольника, царя Бориса Годунова.

И что интересно, крах Годунова и приход к власти Лжедмитрия Первого на карьере молодого князя никак не сказалось. Более того, самозванец пожаловал ему чин «великого мечника»1.

(за то, что доставил в кремль мнимую мать самозванца Марию Нагую, которая прилюдно и «признала» сына)

1606 год

Первого Лжедмитрия удалось свергнуть, и боярская дума, быстро выкрикнула на трон Василия Шуйского.

Несмотря на молодые годы, Михаила назначили воеводой.

И это было оправдано, так как двадцатилетний юноша поражал закалённых в боях военачальников ратными успехами и рассудительностью. Михаил не только умел сражаться, но и быстро перенимал боевой опыт у старших.

Два года спустя

Войска Лжедмитрия Второго осаждают столицу. Близлежащие города, один за другим отказываются от присяги не всенародно избранному царю, и выбирают строну завоевателя.

В кровопролитном сражении на берегу реки Ходынки Скопин смог оттеснить войска Лжедмитрия Второго, тем самым не дав тому возможности атаковать Москву с ходу.

Враги расположились лагерем в селении Тушино и приступили к осаде столицы.

(в те далёкие времена слово «вор» означало — изменник, а грабителей и прочих злодеев именовали — татями)

Из осаждённого города, с трудом выбрался отряд, в котором находился и Михаил.

Дядя поставил перед ним сложнейшую задачу. Живым и невредимым добраться до Великого Новгорода, и там вступить в переговоры с королём шведов Карлом девятым. Выпросить наёмников, которые, совместно с русскими и должны были спасти Москву.

Дело в том, что этот Карл давно вёл войну с поляками, поддерживающими самозванцев, как говорится — враг моего врага, мой друг. Но друг запросил за свою помощь, очень приличные деньги. Таких сумм, скудная российская казна не имела, и Шуйский решил расплатиться… землями (!) Карельским перешейком и другими исконно русскими вотчинами.

Отряд Михаила, с больши́м трудом, но всё же добрался до Великого Новгорода. Царского посланника приняли как почётного гостя, но, как только узнали о цели визита, в городе вспыхнули бунты. Шведы уже долгие годы враждовали с вольным городом. И предложение москвичей впустить без боя отряд неприятеля, рассматривалась жители не иначе как самое настоящее предательство!

Соседние города: Псков, Капрье и Иван город присягнули на верность Лжедмитрию Второму.

И тем не менее в тысячу шестьсот девятом году, в Выборге был подписан русско-шведский договор.

Согласно ему создавался совместный отряд для борьбы с самозванцем.

Щедро оплатить «работу» наёмников должна была Москва, кроме этого, под шведскую корону преходили земли Корелы с уездом и по окончании войны, русские войска были обязаны помочь шведам в борьбе с ливонским орденом.

(Не было денег и у Лжедмитрия. Ему тоже нечем было платить примкнувшим к нему людям. И он, почти так же, как и царь Московский, отдавал целые области… на кормление. По сути — на полное разграбление)

Командиром совместного отряда стал, удачливый военно начальник Якоб Делагарди.

***

В ставке самозванца об этом узнали и приняли решение покончить с племянником царя Василия.

Для выполнения этой задачи Лжедмитрий послал на Север отряд Яна Кернозицкого.

Однако молодой полководец сначала грамотно оборонялся у стен Новгорода, а затем и вовсе разгромил войска неприятели в сражении под Торопцем.

17 июня 1609 года была одержана убедительная победа под Торжком.

Месяц спустя. Окрестности Твери.

Битва за это старинный русский город продолжалась три дня.

Однако в результате обманного манёвра, воинов Скопина-Шуйского, русско — шведский отряд сумел одержать победу.

После неё наступили тяжёлые дни. Солдаты Делагарди более не желали двигаться на Москву, требовали отдыха и денег. (их должен был выплатить Шуйский из своего кармана, ну или его племянник)

Кроме того, Яков Делагарди получил тайное послание от своего короля, не усердствовать в военных действиях, а сосредоточится на скорейшей передаче Швеции обещанных русских земель!)

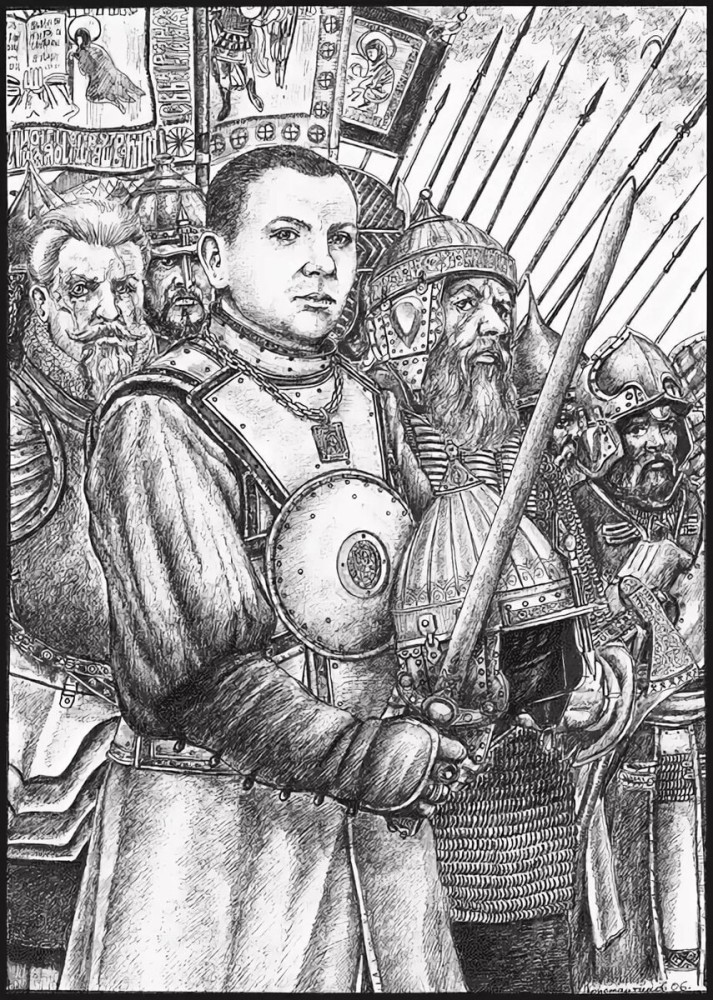

И тем не менее двадцатитрёхлетний полководец, с русскими воинами и одной тысячей шведов (которым поручил лишь обучать русских новобранцев), двинулся дальше.

Разбив лагерь под городком Калязин, — при этих словах Инокентий деланно поклонился Борису и продолжил:

— Михаил разослал во все концы страны гонцов с письмами, в которых просил всех поддержать его борьбу с захватчиками — поляками и самозванцем.

28 августа 1609 года

К городу подступили польское войско, с приказом — «Немедленно покончить с дерзким воеводой!»

Скопин-Шуйский был готов к бою.

Русские сделали вид, что отступают, после чего заманили передовой отряд поляков в болотистую местность, да там и разбили.

Основные силы неприятеля предприняли попытку выманить войска Михаила в открытое поле, но он велел держать оборону.

Захватчики ежедневно теряли своих людей, а русские учились громить их конницу. Повсюду зарывали в землю острые деревянные колья, позволявшие срывать атаки кавалеристов. Устраивали неожиданные ночные вылазки.

В конце концов, врагу был нанесён контрудар, и поляки побежали с поля боя…

— А чем же в это время занимался тушинский вор? Он, что в битвах лично не участвовал? — перебила рассказчика бойкая художница.

— Его основные войска ещё годом ранее подошли к русской святыне, окружили её и взяли в осаду. о каком месте я говорю?

— Не-а, — хором ответили девушки, — кремль что ли?!

— И в те далёкие времена, да и сейчас этим местом считается наша Троице-Сергиева лавра.

Монахи наблюдали с высокой колокольни, как к ним приближаются воины антихриста, которых интересуют на святые мощи, а только золотые оклады и драгоценные камни, закрыли все ворота и приготовились к осаде, продлившейся целый год и четыре месяца!

Людская молва быстро разнесла весть о победе под маленьким Калязиным и многие города, ранее присягнувшие Лжедмитрию, отказались от неё.

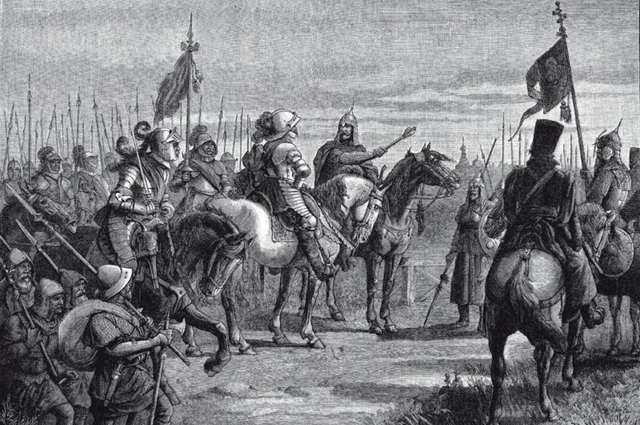

В январе 1610 года стало ясно, что совместный русско — шведский отряд неуклонно приближается к Москве. И польский военачальник Ян Сапега был вынужден снять осаду лавры, не без основания опасаясь, что под её стенами нападающие могут погибнуть полностью.

Итогом этой осады стало то, что отряды Тушинского вора распались, а сам самозванный царь его законная «жена» — Марина Мнишек бежал в Калугу.

12 марта 1610 года

Объединённые полки Скопина-Шуйского и Делагарди торжественно маршем вошли в Белокаменную.

Самодержец ликовал! Одаривал популярного в народе племянника богатыми подарками, прилюдно называл самым достойным кандидатом в будущие цари.

Однако Михаил о троне даже не помышлял. Все его мысли были под Смоленском, где находились войска польского короля Сигизмунда.

Дальновидный швед Делагарди, не раз советовал Михаилу как можно скорее кокинуть столицу, ибо зависть людская предела не имеет.

Увы, молодой полководец к этому совету не прислушался.

Весна 1610 года

Его, в качестве почётного гостя, позвал на пир по случаю крещения сына, князя Ивана Воротынского.

Предполагалось, что Скупин-Шуйский станет крёстным отцом младенца, а крёстной матерью — будет жена Дмитрия Шуйского Екатерина (родная дочь того самого небезответного Малюты Скуратова).

Именно она и Михаилу чашу с вином.

Именно она и Михаилу чашу с вином.

Осушив её, он почувствовал, что силы покидают его.

Более ходить своими ногами он не мог.

Слуги отнесли его домой.

Третьего мая 1610 года, молодой полководец скончался.

Смерть любимого воеводы быстро разнеслась по столице. Недолго думая, горожане ринулись штурм дома Дмитрия Шуйского.

Стрельцы дом отстоять смогли, а вот репутацию Шуйских — нет.

Вместо Скопина-Шуйского русское полки повёл в бой Дмитрий Шуйский. И был разбит в Клушинской битве.

После чего в столице был успешно осуществлён заговор уже против самого Василия Шуйского. Его выдали ненавистному Сигизмунду Второму. А страной стало править новое правительство, метко прозванное Семибоярщиной. Впрочем, как говорится в одной популярной передачи — это уже совсем другая история.

***

Несколько минут у роскошного памятника Екатерине Второй царила тишина, наконец звонкий девичий голос произнёс:

— Девочки, а давайте на каникулах махнём в этот, как его…Калязин. Памятник посмотрим и зарисуем. Нам ведь точно задание на эту тему дадут.

— Ага, а потом смотаемся ещё и в Новгород Великий, к монументу Тысячилетия Руси. Очень хочется его со всех сторон несколько раз обойти и рассмотреть группу «Военные люди и герои». Своими глазами его увидеть. Мне кажется, что Скопин-Шуйский на ней…самый молодой и, наверное…симпатичный!

Александр Ралот

_____________

1— Это новое дворянское звание, введённое самозванцем по польскому образцу.

Tags: Александр Ралот, герои прошлого, Екатерининский сквер, исторический рассказ, концепция памяти, Михаил Скопин-Шуйский, монумент Тысячелетия России, народное наследие, памятник, память, полководец, русская история, Самый молодой на монументе, Смутное время, судьба

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ