Новое

- О сохранении человеческого в эпоху искусственного — метка подлинности

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- Мандельштам. Гений без места

- Информационная война 2021 года: рецензия на монографию А.Г. Голодова

- Скудость разума и величие духа — всё зависит от человека

- Яков Шафран. «Подвижный в неподвижном». Рассказ

«Землю обходит любовь, адрес находит любой…»

14.10.2025

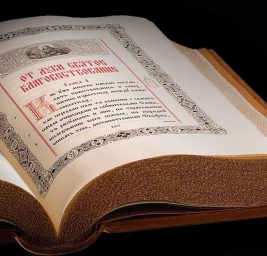

В Доме русского зарубежья на Таганке прошла творческая встреча с актёром и режиссером Альгисом Арлаускасом, а также презентация его автобиографической книги «От слов к делу». Напомним молодёжи, что в СССР Арлаускас был невероятно знаменит именно как актёр, сыгравший в фильмах «Спортлото-82», «Берегите женщин», «Любовью за любовь». Однако после окончания ВГИКа Арлаускас ушёл в режиссуру. Его документальные фильмы «Прикосновение», «Письмо матери», «Заговор сумасшедших», «Свободный полет» и другие, удостоенные наград престижных международных и российских кинофестивалей, известны значительно меньше даже среди зрителей старшего поколения (а молодёжь с ними практически совсем не знакома).

Вечер открылся демонстрацией на экране клипа, где песню «Дождь» на английском исполнил солист Московского государственного академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Павел Щербинин. В клипе «картинкой» были использованы фрагменты из фильма «Взятка. Из блокнота журналиста В.Цветкова» (1983).

Своё выступление сам виновник торжества начал с благодарностей зрителям, сидящим в зале, и Павлу Щербинину, который «с давних тюзовских времен прикипел, полюбил» то, что делал Арлаускас, и с тех пор не только «следит» за его творчеством, но и создал несколько клипов на основе фильмов с участием Арлаускаса как актёра. Выступающий пообещал, что в течение вечера зрители увидят «еще два клипа: один по фильму “Любовью за любовь”, созданному на основе шекспировской пьесы “Много шума из ничего” (1982), а второй — по блокбастеру, как сейчас бы сказали, “Спортлото-82”, который входит в золотой фонд советского кино» (спойлер: выступающий сдержал слово — клипы действительно потом показали).

Для Арлаускаса, по его словам, было великой честью работать со знаменитым советским режиссёром Леонидом Гайдаем (земля ему пухом!). Недавно он побывал на Амуре в городе Свободный «в двух шагах от Благовещенска» на родине Гайдая, где проходил «первый созыв нового фестиваля “Гайдай Фест”». Там были и те «кто снимался в “Спортлото-82”».

Судьба вообще благоволила Арлаускасу: в книге, он описывает «встречи с замечательными людьми» и (тут выступающий не «побоялся этого слова») «с великими актерами, великими педагогами». Он «имел счастье» учиться в Щукинском училище в то время, когда вся кафедра «была абсолютно звёздная»: это Михаил Ульянов, Владимир Этуш, Борис Захава, Юрий Яковлев, Александр Калягин. По словам выступающего, он всегда останется в тени людей, у которых ему «пришлось учиться», но он и «не претендует добраться до их уровня». «То же самое» с Арлаускасом произошло, когда он учился во ВГИКе на режиссуре. В смысле воспоминаний об учёбе и о том, как жизнь сводила его с талантами, эта книга «отчасти биографическая».

Однако, продолжает Арлаускас, «так получилось, что половина книги или даже больше её половины — это попытка помощи молодым людям, которые вступают в профессию». Ему довелось работать не только перед камерой. В последние тридцать лет выступающий работал «в основном за камерой — как режиссёр, сценарист и продюсер». Поскольку у него накопился большой неактёрский опыт, выступающий считает своим долгом «щедро делиться секретами профессии, трюками и находками» (у него своя школа в испанском Бильбао, которую Арлаускас видит филиалом Щукинского училища: он уже 20 лет преподает там по российской программе и воспитал два-три поколения испанских актёров, которые «в сердце несут имена Вахтангова, Чехова, Станиславского). Настоящая театральная школа, по словам Арлаускаса, «не учит играть — научиться играть можно самому: настоящая театральная школа даёт направление, куда надо двигаться». Школа учит не тому «что надо делать, а чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах: преподаватели передают ученикам критерии вкуса, что лживо и что правдиво, что искусственное и что настоящее, что чудо, а что трюк». Любви к профессии, по мнению выступающего, «обучить нельзя, но можно заразить».

Вторую часть книги Ардаускас «уже проверил — «её читали студенты ВГИКа, и студенты актёрского факультета тоже читали». Ему приятно, что его «очень благодарят: для них это открытие и настольная книга».

В силу двойственности книги «От слов к делу» Арлаускас боится, что она не всех удовлетворит. Одни «будут искать автобиографическую составляющую», поэтому вторая «ученическая часть» для них может показаться «скучной». Для другой части читателей более интересным будет «в некотором роде пособие для начинающих актёров, сценаристов и режиссёров».

Далее «для затравки» Арлаускас почитал две странички из своей книги: «это логично, потому что всё-таки презентация»: «Всегда говорю, что моё появление на свет стало благодаря или вопреки геополитическим катастрофам: гражданской войне в Испании и Второй мировой войне…» (мама Арлаускаса, испанка по национальности, была привезена в СССР ребёнком, студенткой познакомилась с литовским парнем-комсомольцем Юозасом, «свято верящим в построение коммунизма»). По словам выступающего, он ничего в книге не утаивал и искал доверительную интонацию.

«Чтобы разбавить» собственную «речугу», Арлаускас «попросил выступить своего друга Станислава Коренблита». Они одноклассники, пояснил выступающий: начали вместе учиться аж в 1964 году. В своё время Коренблит «добровольно поехал в Якутию и сделал там головокружительную карьеру: за 7 лет из рядового инженера превратился в руководителя строительного управления, дальше больше и выше», но «оставил и эту карьеру, и в последние почти 30-40 лет превратился в композитора и исполнителя своих песен». Арлаускас попросил друга спеть две песни: одну на выбор Коренблита, а вторую — которая Арлаускасу «очень нравится, и Слава написал её года два назад». Первой оказалась песня на стихотворение Мандельштама «Импрессионизм»: «Художник нам изобразил / Глубокий обморок сирени / И красок звучные ступени / На холст, как струпья, положил…» Вторая — на стихи Гарсиа Лорки («в гениальном переводе Анатолия Гелискула»): «И тополя уходят, но след их озёрный светел. / И тополя уходят, но нам оставляют ветер…»

Продолжая линию своего любимого поэта Лорки, Арлаускас обратился к его стихотворению «Неверная жена», которое «нравилось всем в Испании, но которое ругал близкий друг поэта Сальвадор Дали»: оно казалось последнему «излишне романтическим, поэтому он называл его “испанщиной, испанщиной”» (Арлаускас повторил это слово два раза). Когда Арлаускас смотрит испанский оригинал и русский перевод Гелискула, размещённые на одной странице, и перебрасывает взгляд с одного на другой, у него «нет ощущения, что кто-то у кого-то в прицепе и что где-то что-то обедняется». И оригинал, и перевод — «абсолютно конгениальны». Иногда Арлаускасу даже кажется, что именно Лорка переводил строчки великого Гелискула: «такая заморочка, мистика, переселение душ, тайна и магия» — так переводчик «чувствовал испанскую культуру, поэзию, язык, мелодику и вкус слова». Гелискул специально научился играть на гитаре, чтобы «достоверно переводить испанскую поэзию».

Выступающий объявил, что сначала прочтёт «Неверную жену» по-испански, а потом по-русски, но как только встал у микрофона, порядок резко поменял, чтобы все сразу поняли, о чем речь, а потом уже послушали мелодику испанского текста: «И в полночь на край долины / увел я жену чужую, / а думал — она невинна…» Русский вариант Арлаускас читал по бумажной «шпаргалке», испанский оригинал попытался прочесть наизусть, но быстро сбился («когда настраиваюсь на русскую волну, у меня первым делом выходят русские слова») и в итоге тоже обратился к «шпаргалке» в виде мобильника. Попутно пояснил, на каком языке он думает: когда долго говорит на русском, начинает думать по-русски, когда долго на испанском — по-испански, но здесь и сейчас «произошло то, что произошло» (словно извинялся).

***

Перешли к вопросам-ответам.

На вопрос, что самое сложное в режиссёрской работе, Арлаускас ответил, что это взаимодействие с актёрами, которые «несмотря на их возраст, дети». Чувства режиссёра, по его словам, сродни тем, «что переживают родители: детей надо любить и лелеять, иногда потакать, но оставаться к ним строгим». И с актёрами необходимо «наладить почти родственный доверительный контакт, но при этом не забывать, что актёры имеют склонность к самостоятельному творчеству и самые трудно управляемые люди». В то же время, кинокартина — «это плавание в неизвестное группы людей», и за весь проект ответственен именно режиссёр. Всех актёров «режиссерской волей нужно довести до маяка».

На вопрос о его взаимоотношения с родиной отца Литвой, Арлаускас ответил, что в детстве он говорил по-литовски. В течение 10 лет он регулярно проводил в Литве в деревне у бабушки («тогда узы были плотными»), поэтому домой в Москву «возвращался со знанием литовского языка». Но так получилось, что отец ушёл из семьи, поэтому и с литовским языком «не сложилось»: «в эмоциональном отношении воспитание в сторону Испании преобладает». Впрочем, с Литвой у него «хорошие отношения»: Арлаускас бывал на фестивале в Вильнюсе, где проходила ретроспектива его фильмов. Он обожает литовский театр, но «литовской картины или проектов у него не появилось».

На вопросы о его испанской школе, Арлаускас ответил, что его иногда критикуют за то, что там ставят «то Чехова, то Достоевского, то Толстого, то Булгакова». Арлаускасу пришлось даже переводить с русского булгаковскую «Кабалу святош», потому что не все произведения великого русского писателя и драматурга переведены на испанский. Но главные авторы, которых «ставят» в школе и которые составляют 80% репертуара — это Лорка и Чехов (поставили всё, что есть у Лорки, и всё, что есть у Чехова).

На вопрос, какую кинороль Арлаускас хотел бы сыграть в советское время, но «она ушла, и поэтому жалко», выступающий ответил, что «не помнит такого, наверное, потому, что очень быстро ушёл в режиссуру. «Актерская профессия» стала для него «не то, чтобы вторичной, но не занимала души и ума, чтобы страдать о несыгранной роли». Об актёрах, по словам Арлаускаса, всегда говорят, что у них «актёрская судьба: актёры народ подневольный и зависимый от продюсеров и режиссёров». А вот когда говорят о режиссёрах, то у них «режиссёрская жизнь — моя жизнь в искусстве». Режиссёры, уверен выступающий, «сами строят свою жизнь», поэтому Арлаускас не сожалеет о несыгранных ролях, а сожалеет о не срежиссированных проектах.

На вопрос чуть более подробно рассказать о «Прикосновении» (документальная кинокартина о жизни и судьбе Александра Васильевича Суворова, учёного-психолога, философа, поэта, педагога, «профессора ряда иностранных университетов», автора нескольких книг — о тернистом пути инвалида к полноценному существованию), Арлаускас ответил, что в презентуемой книге целых две главы посвящены тому, как он «делал этот фильм». Знакомство с Суворовым, который «ушёл из жизни в прошлом году» для Арлаускаса — целая эпоха. Герой фильма был слепым с 3 лет и глухим с 9 лет. По словам выступающего, «в ренессансные времена Суворов был бы приравнен к пророкам или людям уровня Нострадамуса, потому что это абсолютное человеческое чудо и подвиг». В момент знакомства Арлаускаса с Суворовым, «речь у того была, гортанная, сложно понимаемая, как разговаривать, если не слышит?» Когда Арлаускас делал фильм, то понял, что не может делать один — и они вместе с Суворовым писали сценарий и делали фильм, хотя Суворов был человеком, «который не видел в жизни ни одного фильма». Потом делом Арлаускаса стало довести кинокартину «до экрана и миллионов зрителей: в СССР был бум фильма». Арлаускас и Суворов «породнились и подружились на всю жизнь». В январе прошлого года выступающий сидел в аэропорту Стамбула, где у него были съемки, вычитывая верстку книги «От слов к делу» и, когда дошёл до главы, «посвящённой Саше», то случилась мистика — приёмный сын Суворова написал в мессенджер, что его отца не стало. И автор тут же дописал в главу, что «сидит и плачет».

Отвечая на вопрос о кинокартине «Письмо матери» (документальный фильм о парализованном колясочнике Рубене Давиде Гонсалесе Гальего и о поисках его матери), Арлаускас более подробно рассказал историю своего героя (инвалида и сироты), у которого «двигалось только два пальца и которого всю его раннюю жизнь пересылали по разным детским домам». Рубену говорили, что его мать проститутка и подбросила его в детдом, но он не верил. В СССР, по словам Арлаускаса, «не была отработана система поддержки таких людей: когда они заканчивали школу, их прямиком отправляли в дом престарелых, где они либо спивались, либо поканчивали с собой». Однажды «случилось чудо: в Рубена влюбилась «молодая красивая длинноногая журналистка — он её покорил своим умом и волей». Эта женщина его выкрала из дома престарелых, потому ей не выдавали его документы (ей говорили «вы никто»): могли дать паспорт, если они поженятся, а чтобы поженились, им не давали паспорт, потому что «вы никто». В результате ночью с помощью друга-олигофрена Юры эта женщина Рубена увела. Юра перекинул Рубена через стену, а она с другой стороны поймала его на руки. Так началась свободная жизнь Рубена (потом у пары появился ребёнок).

С помощью съёмочной группы Рубен «бросился на поиски матери, как на поиски иглы в стоге сена», хотя не до конца было понятно, где она и жива ли. Мама Рубена испанка, но «в Испании не была зарегистрирована, потому что её отец был лидером компартии». Арлаускас до сих не может на 100% ответить, чья вина была в том, что «эта 20-летняя девочка» после родов не получила сына: «она родила двойняшек, один сразу умер, а второй Рубен родился инвалидом». Говорили, что инвалидность наступила по вине медиков и «чтобы скрыть этот скандал, её отдалили от ребёнка, а потом сказали, что он умер». Она 30 лет не знала, что ребёнок жив. Со слов Арлаускаса, съёмочная группа сделала чудо — «свела их в одной точке планеты» — это случилось в Праге. Причём, мать нашли за две недели: «ездили по Европе в фургоне, а Рубен лежал и смотрел в окно». Фильм заканчивается так, что Рубен и его мать «сидят и смотрят друг на друга, съемочная группа выходит за двери, мать машет рукой и начинается новая история, новая жизнь». Потом у Рубена появилась его автобиографическая книга «Чёрным по белому» («Белое на черном»), получившая премию Букера, а мать перевела её на испанский язык. По словам Арлаускаса, потом у Рубена случились второй и третий браки. В Мадриде у него появилась колумбийка, с ней «он тоже дочку сделал». Потом Рубен уехал в Америку, где женился на израильтянке и сейчас живёт с этой женщиной в Израиле. По словам Арлаускаса, сейчас Рубен в четвёртом браке (но Википедия утверждает, что всё-таки в третьем). Завершил рассказ о своём киногерое Арлаускас такой характеристикой: «Боец!»

Народный артист России Юрий Чернов назвал картины режиссёра гениальными и надеется, что когда-нибудь Арлаускас пригласит и его сняться. Чернов похвалил Арлаускаса за хорошее знание испанского. Связь была очевидной: дочка Чернова была в Испании, вернулась и сказала отцу, что хочет этот язык выучить. Вспомнил Чернов и «Гайдай Фест», благодаря которому он с Арлаускасом познакомился, хотя и раньше о нём слышал. И вообще Чернов спел бы и сплясал, но тут и без него хорошо поют, поэтому он «про другое», ему хочется «слушать, слушать и слушать» Арлаускаса.

На сцену снова вышел Павел Щербинин, объявив, что прозвучит «тема великого Шекспира» с музыкой Тихона Хренникова, у которого Щербинин не раз бывал на квартире и который отметил его дар. Щербинин в своё время сказал Хренникову, что на него большое влияние «оказали мастер Арлаускас и музыка в фильме “Любовью за любовь”». Хренников тогда ответил Щербинину, что принимал активное участие в утверждении актера на главную роль, поэтому прекрасно знает этого артиста [Арлаускаса] и посоветовал «изучать этот талант». Следом на экране появился клип с фрагментами из фильма «Любовью за любовь», но спел Щербинин вживую (клип с песней и с отключенным звуком был посвящён Арлаускасу). Песней был положенный на музыку сонет 40 Шекспира в переводе Маршака: «Все страсти, все любви мои возьми, — / От этого приобретёшь ты мало. / Все, что любовью названо людьми, / И без того тебе принадлежало…»

Третий клип состоял из фрагментов кинофильма «Спортлото-82» и сопровождался песней на стихи Игоря Шаферана «Только любовь»: «Землю обходит любовь, / Адрес находит любой, / Хоть никогда не давал /Ей никто из нас адресов…»

Во втором отделении вечера после десятиминутного перерыва был показан совсем новый документальный фильм Арлаускаса из истории его семьи, вернее, сына. Эта история, по словам режиссера, охватила «последних 10-15 лет» и построена на монтаже старых и новых семейных видеозаписей. Хотя, судя по тому, что сын в начале фильма выглядит на лет 6-8, а в конце ему примерно под тридцать, то временной период охвата был значительно шире. История взросления и становления личности человека со всеми его проблемами на каждом из отрезков жизни (наркотики, драки, рефлексия и новая жизнь).

Владимир Буев

Фото автора

Tags: автобиография, Альгис Арлаускас, Бильбао, ВГИК, документальное кино, Дом русского зарубежья, Леонид Гайдай, Москва, От слов к делу, Павел Щербинин, Письмо матери, презентация книги, Прикосновение, режиссер, Рубен Гонсалес Гальего, Спортлото-82, театральная школа

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ