–ù–æ–≤–æ–µ

- «–ï—Å–ª–∏ –±—ã –º—ã –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å —è–∑—ã—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏». –ü–æ–ª–∏—Ñ–æ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Ä–µ–∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏—è –∞–ª—å—Ç–µ—Ä–Ω–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏

- Трансформация традиции «лишнего человека» в романе «Главный романс олигарха» В.А. Иванова-Таганского

- Зооксантеллы и рухлядь Логоса: о книге С. К. К. «Оккулит-ра»

- Елена Сомова. «Обратная сторона терпения». Эссе

- –ù–∏–Ω–∞ –©–µ—Ä–±–∞–∫. ¬´–õ–∏—Ö–æ—Ä–∞–¥–æ—á–Ω–æ –∏ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ¬ª. –Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑

- –°–∞—à–∞ –ß—ë—Ä–Ω—ã–π. –°—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–π –º–∏—Ä

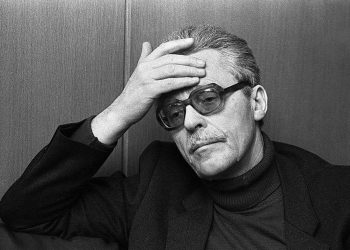

–ù–µ–ø–æ–¥–∫—É–ø–Ω—ã–π

04.02.2025

–ú–∞–ª–æ –∫–æ–º—É —É–¥–∞–µ—Ç—Å—è ‚Äì –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∏—Ç—å—Å—è –≤ –∏–∑–∂–∏—Ç–æ–µ, –∫–∞–∫ –≤ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ, –Ω–∞–π—Ç–∏ –≥–µ—Ä–æ–µ–≤, —Å–æ–∫—Ä—É—à–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è, —á—Ç–æ –Ω–µ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –¥–æ–±—Ä–∞ –±–æ–ª—å—à–µ, –ø–∏—Å–∞—Ç—å –æ —Å–ª–æ–∂–Ω—ã—Ö –≤–µ—â–∞—Ö –º–µ—Ç–∫–æ –∏ –ø—Ä–æ–Ω–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –ë–æ—Ä–∏—Å—É –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤—É —É–¥–∞–ª–æ—Å—å. –ü–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å –∑–¥—Ä–∞–≤–æ–≥–æ —Å–º—ã—Å–ª–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª, –ø–æ–º–∏–º–æ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–∑—ã, –ø—å–µ—Å—ã, –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —Ä–æ–º–∞–Ω—ã, –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –æ —Ä–æ–≤–µ—Å–Ω–∏–∫–∞—Ö, —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–≤—à–∏—Ö –ø—Ä–∏ –≤—Å–µ—Ö –≤–µ—Ç—Ä–∞—Ö –ø—Ä–∞–≤–æ—Ç—É –≥—É–º–∞–Ω–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ–∏–∏. –õ—é–¥–∏ –∏ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ —Ñ–æ–Ω–µ —Ñ–∏–ª–∏–≥—Ä–∞–Ω–Ω–æ —Ä–∞—Å–∫—Ä—ã–≤–∞—é—â–µ–≥–æ—Å—è –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–Ω—Ç–µ–∫—Å—Ç–∞, — –≤—Å–µ, —á—Ç–æ –≤—ã—Ä–≤–∞–ª–æ—Å—å –∏–∑ —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è, –∏–∑ –µ–≥–æ —Ç—è–∂–µ–ª—ã—Ö –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤–∞–Ω–∏–π –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω–µ –∏ –ø–æ—Å–ª–µ –Ω–µ–µ, –Ω–µ —É—Ç–∏—Ö–ª–æ, –Ω–µ –∫–∞–Ω—É–ª–æ –≤ –õ–µ—Ç—É. –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –∞–≤—Ç–æ—Ä, —á—å–∏ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω—ã –≤ —à–∫–æ–ª—å–Ω—É—é –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º—É, –∏ —Å—Ü–µ–Ω–∞—Ä–∏—Å—Ç 28 –∫–∏–Ω–æ–∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω —Å –ª—é–±–∏–º—ã–º–∏ –≤—Å–µ–º –Ω–∞—Ä–æ–¥–æ–º ¬´–û—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–∞–º–∏¬ª (1971), ¬´–ê –∑–æ—Ä–∏ –∑–¥–µ—Å—å —Ç–∏—Ö–∏–µ‚Ķ¬ª (1970), ¬´–ê—Ç—ã-–±–∞—Ç—ã, —à–ª–∏ —Å–æ–ª–¥–∞—Ǘ㬪 (1976) –≤–æ –≥–ª–∞–≤–µ —Ä–µ–∫–æ—Ä–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–ø–∏—Å–∫–∞, –∏ –ø–æ—Å–ª–µ —Å–≤–æ–µ–≥–æ —É—Ö–æ–¥–∞, –ø–æ—Ä–æ–π –æ–ø–µ–∫–∞—è, –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–µ—Ç –≤ –Ω–∞—Å, –ª—é–¥—è—Ö —Ä–∞–∑–Ω–æ–≥–æ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–∞ –∏ –æ–ø—ã—Ç–∞, —Å–∞–º—É –º—ã—Å–ª—å — –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∞—Ç—å –ø–æ —Å–æ–≤–µ—Å—Ç–∏. –¢–∞–∫ –∫—Ä–µ–ø—è—Ç—Å—è —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–∏–µ —Å–≤—è–∑–∏, –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–µ—Ç—Å—è –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–µ –º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å—Ç–≤–æ, —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—é—Ç—Å—è –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–∏.

–í —Å—Ç–∏–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏, —Å—Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π –¥–≤—É–º—è —à–∫–æ–ª–∞–º–∏ ‚Äì —Ä–µ–∞–ª–∏–∑–º–∞ –∏ –≥–µ—Ä–æ–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ä–æ–º–∞–Ω—Ç–∏–∫–∏, –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∞ —É–∑–Ω–∞–µ—à—å –ø–æ –Ω–∞—Ä–∞—Å—Ç–∞—é—â–µ–π —ç–ø–∏—á–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ú–æ–∂–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, –æ–Ω —Å–æ–±–ª—é–¥–∞–ª –ø–µ—Ä—Å–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–π –ø—Ä–æ—Ç–æ–∫–æ–ª: –≤ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–∏ –≥–µ—Ä–æ—è ‚Äì –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–Ω–∞—è –∞—Ç–º–æ—Å—Ñ–µ—Ä–æ–π –≤ —Å–µ–º—å–µ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —á–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å. –í –ø—Ä–æ—Ä–∏—Å–æ–≤–∫–µ –∑–µ–º–Ω–æ–≥–æ —É—á–∞—Å—Ç–∫–∞ — –∑–Ω–∞–Ω–∏–µ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Å –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –ø—É–Ω–∫—Ç–∞–º–∏ –∏–ª–∏ –ø–µ—Ä–µ—Å–µ—á–µ–Ω–Ω–æ–π, –Ω–µ–ø—Ä–∏–≤–µ—Ç–ª–∏–≤–æ–π –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫–∞–∫ —ç–ª–µ–º–µ–Ω—Ç–∞ –æ–ø–µ—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ-—Ç–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –ø–æ–Ω–∏–º–∞—Ç—å –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –ª—é–±–æ–π, –∫—Ç–æ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤ –Ω–æ–≤—ã—Ö –∏, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –æ–ø–∞—Å–Ω—ã—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö. –ü—Ä–æ–π–¥—è –≤–æ–π–Ω—É –≤ –ª–µ—Å–∞—Ö, –≤–æ–π–Ω—É –±–µ–∑ –ª–∏–Ω–∏–∏ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–∞, –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –∑–∞–æ—Å—Ç—Ä–∏–ª –Ω–∞—à–µ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –æ–ø—ã—Ç–Ω—ã–π –≥–ª–∞–∑ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ —Å–ª—É–∂–∏–≤–æ–≥–æ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç —Å—Ä–∞–∑—É — —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫, –≤ –∑–∞–º–∞—Å–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–º —Å–µ–∫—Ç–æ—Ä–µ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞ –≤–∞–∂–Ω—É—é –ø–æ–¥—Å–∫–∞–∑–∫—É –∏ –ø–µ—Ä–≤—É—é –ø–æ–º–æ—â—å. –ê –¥–∞–ª—å—à–µ —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –≥–µ—Ä–æ—è–º–∏ –Ω–∞–ø—Ä–æ—á—å –∑–∞–±—ã–≤–∞–ª –æ –º—è–≥–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–Ω—è—Ö, –≤–∏–¥–µ–ª, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —à–∏—Ä–æ–∫–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è –≤–æ—Ä–æ—Ç–∞ –≤ –∞–¥, –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ø–æ–¥—á–∏–Ω—è–ª—Å—è –∞–≤—Ç–æ—Ä—Å–∫–æ–π –≤–æ–ª–µ, –æ–∂–∏–¥–∞—è –æ—Ç —Ä–µ—à–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –∏ –º—É–∂–µ—Å—Ç–≤–∞ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–≥–æ —Ñ–∏–Ω–∞–ª–∞, ‚Äî –≤–æ—Ç —Ç—É—Ç –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤ –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–∞–ª –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª—è—é—â–µ–π –º–µ—Ç–∞—Ñ–æ—Ä—ã –≤ –≤–∏–¥–µ –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–æ–≥–æ —É—Ä–æ–∫–∞. –ó–∞–ø–æ–º–Ω–∏–≤ –≤ –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–æ—Å—Ç—è—Ö –Ω–µ—Ä–∞–∑–±–µ—Ä–∏—Ö—É, –≥—Ä–æ—Ö–æ—Ç –∏ –≤–∑—Ä—ã–≤—ã –ø–∞–¥–∞—é—â–∏—Ö —Å –Ω–µ–±–∞ –∫—Ä—É–ø–Ω–æ–≥–æ –∫–∞–ª–∏–±—Ä–∞ –±–æ–º–±, —Ä–∞–∑–¥–∏—Ä–∞—é—â–∏–π –æ–∫–Ω–∞ –¥–æ–º–æ–≤ –ø–æ–∂–∞—Ä, –≤ –æ–≤—Ä–∞–≥–∞—Ö –ø—Ä–æ—à–∏—Ç—ã–µ —Å–≤–∏–Ω—Ü–æ–º —Ç–µ–ª–∞, –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞—à–∏—Ö —á–∞—Å—Ç–µ–π –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –¥–Ω–∏ –Ω–∞–ø–∞–¥–µ–Ω–∏—è –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏, –æ–Ω –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥–∏—Ç—å –±—É–º–∞–≥—É –Ω–∞ –ø–æ–±–µ–¥–Ω—ã–µ —Å–≤–æ–¥–∫–∏. –ò–º–µ–Ω–∞ —É–±–∏—Ç—ã—Ö, –ø–æ–≤–µ—à–µ–Ω–Ω—ã—Ö, –Ω–µ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω–Ω—ã—Ö, –Ω–µ –æ—Ç–ø–µ—Ç—ã—Ö, –ø—Ä–æ–ø–∞–≤—à–∏—Ö –±–µ–∑ –≤–µ—Å—Ç–∏ –ø–æ —Å–µ–π –¥–µ–Ω—å –Ω–µ–∏—Å—á–∏—Å–ª–∏–º—ã, –ø–æ–¥—á–∞—Å –Ω–µ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω—ã.

–í—ã–ø–æ–ª–Ω–∏–≤ –∑–∞–¥–∞—á—É, –≥–µ—Ä–æ–∏ –ø–æ–≥–∏–±–∞—é—Ç (¬´–ê –∑–æ—Ä–∏ –∑–¥–µ—Å—å —Ç–∏—Ö–∏–µ‚Ķ¬ª, ¬´–í —Å–ø–∏—Å–∫–∞—Ö –Ω–µ –∑–Ω–∞—á–∏–ª—ŗ謪, ¬´–ó–∞–≤—Ç—Ä–∞ –±—ã–ª–∞ –≤–æ–π–Ω–∞¬ª, ¬´–ù–µ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–π—Ç–µ –±–µ–ª—ã—Ö –ª–µ–±–µ–¥–µ–π¬ª). –û–¥–Ω–∞–∫–æ –∏—Ö —Å–º–µ—Ä—Ç—å ‚Äì –Ω–µ –∏—Ö –ª–∏—á–Ω–æ–µ –¥–µ–ª–æ –∏ –Ω–µ –ª–∏—á–Ω—ã–π –≤—ã–±–æ—Ä. –ó–Ω–∞—è –ø—Ä–æ –æ–¥–∏–æ–∑–Ω—ã–µ –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–Ω—ã –ª—é–¥—Å–∫–æ–π –ø–æ—Ä–æ–¥—ã, –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤ –±–µ–∑–æ—à–∏–±–æ—á–Ω–æ —Ü–µ–ª–∏–ª—Å—è –≤ –º–∞–ª–æ–¥—É—à–∏–µ –º–∞—Å—Å–æ–≤–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –Ω—É–∂–µ–Ω, –æ–±—Ä–∞–∑–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è—à–Ω–∏–π —Ç–µ–ø–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π –¥–µ–Ω–µ–∫. –û–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –≥–µ—Ä–æ–µ–≤ –ø—É–ª–∏ —Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–∏–ª–∏ —Å–æ –≤—Å–µ—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω, –∏, —Å–æ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª—è—è—Å—å, –æ–Ω–∏ ¬´—É–º–∏—Ä–∞–ª–∏, –Ω–µ —Å—Ä–∞–º—謪. (¬´–í —Å–ø–∏—Å–∫–∞—Ö –Ω–µ –∑–Ω–∞—á–∏–ª—ŗ謪, 1974). ¬´–≠—Ç–æ –Ω–∞ –Ω–∞—à–∏—Ö —Ç–µ–ª–∞—Ö –∑–∞–±—É–∫—Å–æ–≤–∞–ª–∏ —Ç–∞–Ω–∫–∏ –ì—É–¥–µ—Ä–∏–∞–Ω–∞¬ª, — –¥–æ–±–∞–≤–∏—Ç –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–µ –≤ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–º –¥–Ω–µ–≤–Ω–∏–∫–µ ¬´–í–µ–∫ –Ω–µ–æ–±—ã—á–∞–π–Ω—ã–𬪠(2002). –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∏ –≤ –º–∏—Ä–Ω—ã–µ –≤–µ—Å–Ω—ã —Ä—è–¥–æ–º —Å –Ω–∞–º–∏ –∂–∏–ª–∏ –∏ –∂–∏–≤—É—Ç –ª—é–¥–∏, –Ω–µ—Å—É—â–∏–µ –æ–±—â—É—é –Ω–æ—à—É, –∫–∞–∫ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é, —á—Ç–æ –æ—Ç—Ä–∞–∑–∏–ª–æ—Å—å –≤ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–π –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, —á–µ–º –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –µ–≥–æ —Å–æ—á–∏–Ω–µ–Ω–∏—è, —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –æ–±—É—Å–ª–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–π, –ø—Ä–æ—Ä–æ—á–µ—Å–∫–æ–π –¥—Ä–∞–º–µ. –°—É–º–µ–≤—à–∏–π –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –Ω–∞–≤–µ—Å—Ç–∏ –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫ –≤ –∑–∞–ø–æ–≤–µ–¥–Ω–∏–∫–µ, –ï–≥–æ—Ä –ü–æ–ª—É—à–∫–∏–Ω, –Ω–µ —Ä–∞–∑–¥—É–º—ã–≤–∞—è, –≤—Å—Ç—É–ø–∞–µ—Ç –≤ —Å—Ö–≤–∞—Ç–∫—É —Å –±—Ä–∞–∫–æ–Ω—å–µ—Ä–∞–º–∏, –∏—Ö –∫—É–ª—å—Ç–æ–º –∞–ª—á–Ω–æ—Å—Ç–∏.

¬´–ê –ï–≥–æ—Ä –ø–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è, —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–π, –æ–∫—Ä–æ–≤–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–π, –∏, —à–ª–µ–ø–∞—è —Ä–∞–∑–±–∏—Ç—ã–º–∏ –≥—É–±–∞–º–∏, –ø—Ä–æ—Ö—Ä–∏–ø–µ–ª:

— Я законом… Документы…

— Ну, получи документы!

Кинулись и снова били. Били, пока хрипеть не перестал. Тогда оставили, а он только вздрагивал щуплым, раздавленным телом… Нашли его на другой день… Полдороги он все же прополз, и широкий кровавый след тянулся за ним от самого Черного озера. От кострища, разоренного шалаша, птичьих перьев и обугленного деревянного лебедя. Черным стал лебедь, нерусским»

(«Не стреляйте белых лебедей», повесть, 1973)

–í–Ω–µ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –æ–Ω —Ç–∞–∫–∂–µ –Ω–µ —Å–∫—Ä—ã–≤–∞–ª —Å–≤–æ–∏—Ö –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–≤: –Ω–∏ –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ, –Ω–∏ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–≥–æ –≤–∞—Ä–∏–∞–Ω—Ç–æ–≤ –±—ã—Ç—å –Ω–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ. –ü—É—Ç—å —Å–ø–∞—Å–µ–Ω–∏—è –æ–¥–∏–Ω — –≤–æ—Å–ø–∏—Ç—ã–≤–∞—Ç—å –Ω–∞–¥–æ –ª—é–¥–µ–π —Å–∏–ª—å–Ω—ã—Ö, —Ç—â–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ç—Ä–µ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö, –∑–∞–∫–∞–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≤–µ—Ä–æ–π –≤ —Å–µ–±—è. –ü–æ–ª—É—á–∏–≤ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑, –∏ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ —É—Ç–æ–ø–∏–≤ —É–∂–∞—Å –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö —Å–µ–∫—É–Ω–¥, –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å–æ—Ä–∏–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è. –¢—Ä—É–¥–Ω–æ –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è —Å –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∑–∞–¥–∞–Ω–∏—è –∂–∏–≤—ã–º, –Ω–æ —Ç–∞–∫–æ–≤–∞ —Å—É–¥—å–±–∞ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–≥–æ –º—É–∂—á–∏–Ω—ã –∏ –≤–æ–∏–Ω–∞, –∏ —ç—Ç–∏ –¥–≤–∞ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è, –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ –æ—Ç –∏—Å—Ö–æ–¥–∞, –¥–ª—è –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∞ —Å–ª–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞: ¬´–ñ–µ–Ω—â–∏–Ω–∞–º–∏ —Ä–æ–∂–¥–∞—é—Ç—Å—è, –º—É–∂—á–∏–Ω–∞–º–∏ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤—è—Ǘŗ謪. –ö–∞–∫ –Ω–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å —Ä–∞–∑–Ω–∏—Ü—ã –º–µ–∂–¥—É –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ–º –∏ –ª–∏—á–Ω–æ–π –≤—ã—É—á–∫–æ–π. –í–∑—Ä–æ—Å–ª—ã–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –æ–±—è–∑–∞–Ω –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏—Ç—å –≤—ã–∂–∏–≤–∞–Ω–∏–µ, –ª—É—á—à–µ –∂–∏–∑–Ω—å —Å–µ–±–µ –∏ –±–ª–∏–∂–Ω–∏–º, –∞ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ ‚Äì —Å–æ–∑–¥–∞—Ç—å –æ–ø—Ç–∏–º–∞–ª—å–Ω—ã–µ —É—Å–ª–æ–≤–∏—è –¥–ª—è –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π —Ñ–∏–∑–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –∏ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–π –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∏. –¢–æ–≥–¥–∞ —Ç—ã –∫ –≤–∑–ª–µ—Ç—É –≥–æ—Ç–æ–≤.

Правилам на каждый день самого Бориса Васильева, еще подростка, обучил отец, командир Красной Армии, который, к слову, увозил его в гибельную лесную глушь и, спрятав машину, после долгих прогулок, требовал без карт и компаса показать, где Москва, Ленинград и Минск. Потомку рода именитых русских офицеров (прапрадед по матери – герой Отечественной войны 1812 года, генерал; дед по отцу – участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг.), кроме домашней памяти об их славном пути и изучения «Истории военного искусства», полагались тренировки. И если с семи лет мальчик легко разбирал и собирал наган, то стоит ли удивляться, что весть о начале войны 22 июня он встретил криком: «Ура-а!»… Полученные навыки ему пригодились. В июле 1941-го на Смоленщине недоучившийся старшеклассник в составе боевой группы трижды попадал и трижды выходил из окружения. Стало быть, отцовская школа ориентирования спасла жизнь не ему одному.

Поэтому Васильев почти во всех своих произведениях втягивает в начало действия интригующую идею – это лишь начало испытаний для героев, скажем, в приводимом ниже отрывке без патронов и гранат первыми вступающими в бой с вооруженной пехотой противника. Что из того? Бой неминуем, а у атакующих защитников Брестской крепости есть одно незримое преимущество, точнее два – отданный самим себе приказ не отступать, хотя лейтенант Плужников мог уйти, ведь он даже не успел оформиться, прибыв в гарнизон накануне поздним вечером, плюс надежда на скорое подкрепление. Через внутренние коллизии, «умение в масштабе вопрос поставить», драматургическая природа автора выстраивает эпизод за эпизодом концентрированно и целостно. Оттого в механике непрерывного действия создается удерживающий внимание художественный эффект укрупнения. Васильеву мало импрессии, и слово его жесткое и точное, поражает читательский нерв, как огонь.

«Со света казалось, что в костеле темно. В сумраке и кирпичной пыли, хрипя и яростно матерясь, дрались врукопашную, ломали друг другу спины, душили, рвали зубами, выдавливали глаза, раздирали рты, кромсали ножами, били лопатами, кирпичами, прикладами. Кто плакал, кто кричал, кто стонал, а кто ругался — разобрать уже было невозможно. Плужников видел только широко оскаленные рты и слышал только протяжный звериный рев»

(«В списках не значился», повесть, 1974)

¬´–ú–æ–∫—Ä—ã–µ —é–±–∫–∏ –ª–∏–ø–ª–∏ –∫ –±–µ–¥—Ä–∞–º, —Ä—É–∂–µ–π–Ω—ã–µ –ø—Ä–∏–∫–ª–∞–¥—ã –≤–æ–ª–æ—á–∏–ª–∏—Å—å –ø–æ –≥—Ä—è–∑–∏. –ö–∞–∂–¥—ã–π —à–∞–≥ –¥–∞–≤–∞–ª—Å—è —Å –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –∏ –í–∞—Å–∫–æ–≤ –±—Ä–µ–ª –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ, –ø—Ä–∏–Ω–æ—Ä–∞–≤–ª–∏–≤–∞—è—Å—å –∫ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–π –ì–∞–ª–µ–π –ß–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–∞–∫. –û–Ω –¥–µ—Ä–∂–∞–ª –∫—É—Ä—Å –Ω–∞ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–æ–∫, –≥–¥–µ —Ä–æ—Å–ª–∏ –¥–≤–µ –Ω–∏–∑–∫–∏–µ, –∏—Å–∫–æ–≤–µ—Ä–∫–∞–Ω–Ω—ã–µ —Å—ã—Ä–æ—Å—Ç—å—é —Å–æ—Å–µ–Ω–∫–∏.

–ö–æ–º–µ–Ω–¥–∞–Ω—Ç –Ω–µ —Å–ø—É—Å–∫–∞–ª —Å –Ω–∏—Ö –≥–ª–∞–∑, –ª–æ–≤—è –≤ –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—Ç –º–µ–∂–¥—É –∫—Ä–∏–≤—ã–º–∏ —Å—Ç–≤–æ–ª–∞–º–∏ –¥–∞–ª—å–Ω—é—é —Å—É—Ö—É—é –±–µ—Ä–µ–∑—É, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –∏ –≤–ø—Ä–∞–≤–æ –∏ –≤–ª–µ–≤–æ –±—Ä–æ–¥–∞ —É–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ.

– Товарищ старшина!..

–ê, –ª–µ—à–∏–π!.. –ö–æ–º–µ–Ω–¥–∞–Ω—Ç –ø–æ–∫—Ä–µ–ø—á–µ –≤–æ–≥–Ω–∞–ª —à–µ—Å—Ç, —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º –ø–æ–≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è: —Ç–∞–∫ –∏ –µ—Å—Ç—å, —Ä–∞—Å—Ç—è–Ω—É–ª–∏—Å—å, —Å—Ç–∞–ª–∏.

– Не стоять! Не стоять, засосет!..

– Товарищ старшина, сапог с ноги снялся!..

(«А зори здесь тихие…», повесть, 1969)

¬´–ê –ø–æ–µ–∑–¥ –ª–µ—Ç–µ–ª —Å–∫–≤–æ–∑—å –Ω–æ—á—å –∏ –≤–µ—Ç–µ—Ä —Å –≥—Ä–æ–º–æ–º –∏ —Å–∫—Ä–∏–ø–æ–º, –∫–∞–∫ –ª–µ—Ç–µ–ª–∞ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ —Å–æ—Ä–≤–∞–≤—à–∞—è—Å—è —Å –∫–æ—Ä–Ω–µ–π —Å–≤–æ–∏—Ö —Å–∞–º–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏—è –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–Ω–µ –æ—Ç —Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏ –í—á–µ—Ä–∞ –¥–æ —Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏ –ó–∞–≤—Ç—Ä–∞. –ò –Ω–µ –±—ã–ª–æ —Å–≤–µ—Ç–∞ –Ω–∏ –∑–∞ –æ–∫–Ω–æ–º, –Ω–∏ –≤ –≤–∞–≥–æ–Ω–∞—Ö, –∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ —Ç–µ–ø–ª–∞ –Ω–∏ —Ç–∞–º, –Ω–∏ —Ç—É—Ç, –∏ —É–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–≥–æ, –∏ –µ—â–µ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª–æ—Å—å –±—É–¥—É—â–µ–µ¬ª

(«Вы чье, старичье?», повесть, 1982)

–ß–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –ø–æ–ø–∞–≤—à–∏–π –≤ —á—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω—É—é —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—é –±–µ–∑ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è, —Å–≤—è–∑–∏ –∏ —Ç—ã–ª–∞, –±–µ–∑ –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã—Ç–∏—è –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–∏, –ø–æ—Ä–æ–π –≤ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–∏ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∫–∏ –±–ª–∏–∑–∫–∏—Ö, –µ—Å–ª–∏ —ç—Ç–æ –º–∏—Ä–Ω–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å, –∏ –æ–Ω –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–µ—Ç –¥—Ä–∞—Ç—å—Å—è, –æ–ø–∏—Ä–∞—è—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ —Å–∏–ª—ã, — —ç—Ç–æ—Ç —à–∞–≥, –¥–ª—è –∫–æ–≥–æ-—Ç–æ –¥–∞–∂–µ –Ω–µ—Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–π, –Ω–µ –æ—Ç–ø—É—Å–∫–∞–ª –ë–æ—Ä–∏—Å–∞ –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∞. –ó–Ω–∞–∫–æ–º—è—Å—å –≤ –¥–∞–ª–µ–∫–æ–º 1961 –≥–æ–¥—É —Å –ø–µ—Ä–≤—ã–º–∏ —Å–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞–º–∏ –æ–±–æ—Ä–æ–Ω—ã –ë—Ä–µ—Å—Ç—Å–∫–æ–π –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–∏, –≤—Å–ª—É—à–∏–≤–∞—è—Å—å –≤ –Ω–µ–ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—â–∞—é—â–∏–π—Å—è —Å–∫—Ä–µ–∂–µ—Ç –∫–∏—Ä–ø–∏—á–Ω—ã—Ö –æ—Å–∫–æ–ª–∫–æ–≤, –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–≤—à–∏–µ—Å—è –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ –±–æ–µ–≤ –≤—Å–µ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –ª–µ—Ç, –æ–Ω –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª —á–∞—Å–∞–º–∏ —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –ø–æ –º—É–∑–µ—é –ø–æ–¥ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã–º –Ω–µ–±–æ–º. –ö–∞–∫ –≤–¥—Ä—É–≥ —è–≤—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ —Ä–∞—Å—Å–ª—ã—à–∞–ª –ø–æ—Å–ª–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –º–µ—Å—è—Ü–µ–≤¬Ý –±–æ—Ä—å–±—ã (!) –±—å—é—â–∏–µ –ø–æ –≥–ª–∞–∑–∞–º —Å–ª–æ–≤–∞ –æ—Ç–≤–∞–∂–Ω–æ–≥–æ, –æ—Å–ª–µ–ø—à–µ–≥–æ, –Ω–µ —Å–¥–∞–≤—à–µ–≥–æ—Å—è –ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç–∞ –ü–ª—É–∂–Ω–∏–∫–æ–≤–∞: ¬´–ö—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç—å –Ω–µ –ø–∞–ª–∞, –æ–Ω–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∏—Å—Ç–µ–∫–ª–∞ –∫—Ä–æ–≤—å—é: —è ‚Äì –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω—è—è –µ–µ –∫–∞–ø–ª—謪.

«И вдруг немецкий лейтенант звонко и напряженно, как на параде, выкрикнул команду, и солдаты, щелкнув каблуками, четко вскинули оружие «на караул». И немецкий генерал, чуть помедлив, поднес руку к фуражке.

А он, качаясь, медленно шел сквозь строй врагов, отдававших ему сейчас высшие воинские почести. Но он не видел этих почестей, а если бы и видел, ему было бы уже все равно. Он был выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти»

(«В списках не значился», повесть, 1974)

–≠—Ç–æ –±–µ–∑ –ø—Ä–µ—É–≤–µ–ª–∏—á–µ–Ω–∏—è –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç–Ω—ã–π –º–æ–º–µ–Ω—Ç –≤ —Å—É–¥—å–±–µ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è, –Ω–∞ ¬´–¢–∏—Ö–æ–º –î–æ–Ω–µ¬ª —É—á–∏–≤—à–µ–≥–æ—Å—è —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å –º–∞—Å—à—Ç–∞–± —Å–æ–±—ã—Ç–∏–π, –æ–±–Ω–∞–∂–∞—è –∏–Ω–¥–∏–≤–∏–¥—É–∞–ª—å–Ω—É—é –ø—Å–∏—Ö–∏–∫—É, –Ω–µ —Å–ø–æ–Ω—Ç–∞–Ω–Ω–æ–µ –ø–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ, —Ñ–∞–∫—Ç—É—Ä—É —Ä–µ—á–∏ –ø–µ—Ä—Å–æ–Ω–∞–∂–∞. –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –µ–≥–æ –∏—Å—Ç–∏–Ω–Ω—ã–π –¥–∞—Ä –∫–∞–∫ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—á–∏–∫–∞ —Å –º–∏—Ä–æ–≤—ã–º –∏–º–µ–Ω–µ–º, –∑–∞—Å–ª—É–∂–∏–≤—à–µ–≥–æ –ì–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é –ø—Ä–µ–º–∏—é –°–°–°–Ý, —Ü–µ–ª—ã–π —Å–æ–Ω–º –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã—Ö –∏ –∫–∏–Ω–µ–º–∞—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥, –ø—Ä–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –≤ —Å–æ–∑–¥–∞–≤–∞–µ–º–æ–π —Ç–∏–ø–æ–ª–æ–≥–∏–∏ —è—Ä–∫–∏—Ö —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–æ–≤, –∞–¥–µ–∫–≤–∞—Ç–Ω—ã—Ö, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ, XIX –≤–µ–∫—É, –Ω–µ–∂–µ–ª–∏ XX. –° —É–ª—ã–±–∫–æ–π –æ—Ç–Ω–æ—Å—è –∏ —Å–µ–±—è —Å–∞–º–æ–≥–æ –∫ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞–º –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–≥–æ –≤–µ–∫–∞ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—ã.

Между тем в прошлом столетии фронтовик Борис Васильев многое видел, изучал архивы, не поддавался цензуре, запретившей на 12 лет его роман «Завтра была война». И к новому, XXI веку не вставал затылком, продолжал свидетельствовать, понимая: подлинная история — это биография народа, конкретные факты исключительной воли к сопротивлению людей, еще недавно, до Великой Отечественной войны, как и многие их сверстники, радовавшиеся броскому наряду своей юности. Васильев полагал, что запомнит бумага, то и будет передано, обдумано следующими поколениями. И, кстати, по словам Юрия Нагибина, далеко не все после испытаний, чудом уцелевшие и вернувшиеся с фронта, хотели увязывать прожитое на кураже довоенное время, саму войну, голод и коммунальную скученность послевоенных лет. Некоторые ветераны гасли, убирая себя «с фасада жизни». Обычно писавший по главе в день Борис Львович собственной плодовитостью убеждал, что запас тем, о чем надо говорить с аудиторией, у него большой.

Тем не менее и он наблюдал, как переживание отчужденности от своего государства испытывали многие, не только люди образованного слоя и не только в конце 40-х годов «безулыбчивого» XX века. Десятилетием ранее атмосфера подозрительности и репрессий в стране накалялась, ордером на арест уничтожался привычный семейный уклад, детей врагов народа передавали в детдома. Допрашивали в тюрьме отца писателя, но перед самой войной отпустили. Васильев годами подступался к проблеме гражданского противостояния «по мере усиления классовой борьбы», не сразу соглашаясь с мыслью, высказанной в «Великом инквизиторе». Отказываясь от Бога, следовательно, и от свободы, человеку остается принцип необходимости. Очевидно, в этом романе Васильев вышел за пределы героико-романтического жанра, представляя драматические судьбы абсолютно разных женщин, сдружившихся в колымском лагере, – старую большевичку Калерию Викентьевну, по-простому, бабу Леру, и обычную девушку Анисью. Конечно, ведущий дневник рассказчик уделяет пристальное внимание вдове красного командира, постаревшей, сохраняющей хорошие манеры и культурную, в отличие от грубой Анисьи, речь. Читатель видит нерядовые по отчаянию и жестокости события, причины которых последовательная строительница нового мира баба Лера, потерявшая в момент ареста семью, пытается разобрать. В рамке идеального функционирования в 20-30-е годы: «Мы были поставлены в такие условия» легко читаешь поговорку из 90-х: «Не мы такие, жизнь такая». Позиция удобная – снимается личная ответственность за участие в любых злоупотреблениях. Сама баба Лера ни советскую версию модерна, ни современников-растлителей не проклинала.

— –Ø —Ä–µ–≤–º—è —Ä–µ–≤—É, –≥—Ä—É–¥–∏ –æ–≥–Ω–µ–º –≥–æ—Ä—è—Ç, –º–æ–ª–æ–∫–æ –∏–∑ –Ω–∏—Ö —Ä—É—á—å—è–º–∏ —Ç–µ–∫–µ—Ç, –∞ –º–µ–Ω—è ‚Äî –Ω–∞ –ª–µ—Å–æ–ø–æ–≤–∞–ª –¥–∞ –Ω–∞ –ø–æ–ª–Ω—É—é –Ω–æ—Ä–º—É. –ò–∑-–∑–∞ —Å–ª–µ–∑ –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤ –Ω–µ –≤–∏–¥–∏—à—å, –≤ —É—à–∞—Ö –Ω–µ –ø–∏–ª—ã ‚Äî –¥–µ—Ç–æ—á–∫–∏ —Ç–≤–æ–∏ –ø–ª–∞—á—É—Ç, –∏ –¥—É–º–∞–µ—à—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ: –≥–æ—Å–ø–æ–¥–∏, —Ö–æ—Ç—å –±—ã —Ç–µ–±—è, –Ω–µ–ø—É—Ç–µ–≤—É—é, –±–æ–ª–∞–Ω–æ–º –∫–∞–∫–∏–º –ø—Ä–∏–¥–∞–≤–∏–ª–æ. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –≥–ª–æ—Ö–Ω–µ—à—å –≤—Ä–æ–¥–µ, —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ –∑–∞–ø–µ–∫–∞–µ—Ç—Å—è, –∏ —Ä–≤–µ—à—å —Ç—ã —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Å–≤–æ–∏—Ö –¥–µ—Ç–æ–∫ –∏–∑ —Å–µ–±—è —Å–∞–º–æ–π. –ì–¥–µ –æ–Ω–∏ —Å–µ–π—á–∞—Å, –∫–∞–∫ –∑–æ–≤—É—Ç –∏—Ö, –∫–∞–∫–∞—è —Ç–∞–∫–∞—è —Ñ–∞–º–∏–ª–∏—è —É –Ω–∏—Ö? –ù–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞—é. –ë–µ–∑ –≤–∏–Ω—ã —è –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç–∞—è, –∞ –Ω–∞ –¥–µ—Ç–æ–∫ –≤—Å–µ –æ–¥–Ω–æ –≥–ª—è–¥–µ—Ç—å –Ω–µ –º–æ–≥—É. –î—É—à–∞ —É –º–µ–Ω—è —Ç–µ–º–Ω–µ–µ—Ç, –±—É–¥—Ç–æ —á–µ—Ä–Ω–æ–π –ø—ã–ª—å—é –ø–æ–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –∏ —Å—Ç—ã–¥ —É–∂ —Ç–∞–∫ –≥–ª–æ–∂–µ—Ç, —á—Ç–æ –∑–∞–¥–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è. –ü–æ—á–µ–º—É —Å—Ç—ã–¥, —Å–ø—Ä–æ—Å–∏—à—å? –ê –∫—Ç–æ –∂ –µ–≥–æ –∑–Ω–∞–µ—Ç, –º–æ–∂–µ—Ç, –∏ –æ—Ç —Å–æ–≤–µ—Å—Ç–∏. –í—Å–µ –≤–æ –º–Ω–µ —É–±–∏–ª–∏, –≤—Å–µ –≤–æ –º–Ω–µ –ø–æ–∂–≥–ª–∏, –≤—Å–µ –≤–æ –º–Ω–µ –æ–ø–æ–≥–∞–Ω–∏–ª–∏, –∞ —Å–æ–≤–µ—Å—Ç—å –∏ —Ç–∞–º –≤—ã–∂–∏–ª–∞. –ò –±–æ—é—Å—è —è –¥–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –≥–ª–∞–∑, –±—É–¥—Ç–æ –ø–æ–¥–ª—é–∫–∞ —è –∏ —Å—Ç–µ—Ä—å–≤–∞. –°—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª–∏ –º—ã —Å –õ–µ—Ä–µ–π –ú–∏–ª–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–Ω–æ–π, —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª–∏, —Ä–æ–∂–∞–ª–∏-—Ä–æ–∂–∞–ª–∏, –∞ –Ω–∞ —Å—Ç–∞—Ä—ã—Ö –≥–æ–¥–∞—Ö ‚Äî –Ω–∏–∫–æ–≥–æ—à–µ–Ω—å–∫–∏ –≤ –¥–æ–º–µ. –ö–∞–∫ –≤ –ª–µ—Å—É, —Ö–æ—Ç—å ¬´–ê—É!¬ª –∫—Ä–∏—á–∏‚Ķ

(«Вам привет от бабы Леры», роман, 1988)

–ò–Ω—Ç–∏–º–Ω–∞—è –Ω–µ–ø—Ä–∏–∫–æ—Å–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –≤ –∏—Å–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ-—Ç—Ä—É–¥–æ–≤–æ–º –ª–∞–≥–µ—Ä–µ? –ù–µ—Ç, –Ω–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª–∏. –í—Å–µ —Å–≤–æ–µ, –Ω–∞—à–µ. –ë–µ—Å–ø—Ä–∞–≤–Ω—ã–µ —Ä–∞–±—ã–Ω–∏ —Å –∂–∏–≤–æ–¥–µ—Ä—Å–∫–∏–º–∏ —Å—Ä–æ–∫–∞–º–∏, — –æ–±—â–∏–µ —Ç–æ–∂–µ. –û–¥–Ω–æ–π –∏—Å–ø–æ–≤–µ–¥–∏, —ç—Ç–æ–≥–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø—É—Ç–∏ –ê–Ω–∏—Å—å–∏ —Å –∏–∑–Ω–∞—Å–∏–ª–æ–≤–∞–Ω–∏—è–º–∏ –∏ –≤ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –≥–æ–¥—ã –ª–∏—à–µ–Ω–∏–µ–º –ø—Ä–∞–≤ –Ω–∞ —à–µ—Å—Ç–µ—Ä—ã—Ö –≥—Ä—É–¥–Ω–∏—á–∫–æ–≤ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ, —á—Ç–æ–±—ã –æ–∫–∞–º–µ–Ω–µ–ª–∞, –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞ –∑–∞—Å—Ç—ã–ª–∞ –∂–µ–Ω—Å–∫–∞—è –¥—É—à–∞, —á–∏—Å—Ç–∞—è –∏ –∏—Å–∫—Ä–µ–Ω–Ω—è—è –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ. –ù–æ –∫–∞–∫ –¥–µ–ª–∏–∫–∞—Ç–Ω–æ –≤ —Ç–µ–∫—Å—Ç–µ –ë–æ—Ä–∏—Å –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤ —Ä–∞–∑–≤–æ–¥–∏—Ç –ø–æ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –¥–∞–∂–µ —Ç–µ–æ—Ä–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –æ—Ç–º—â–µ–Ω–∏—è –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –∏ –µ–≥–æ –Ω–µ–∂–µ–ª–∞–Ω–∏–µ —Ä–∞–≤–Ω—è—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏—Ö –º–µ—Ä–∑–∞–≤—Ü–µ–≤. –ü–æ–¥ –ø—Ä–∏–∫–ª–∞–¥–∞–º–∏ –∫–æ–Ω–≤–æ–∏—Ä–æ–≤ –∏ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥—è—Ç –¥–Ω–∏, –º–µ—Å—è—Ü—ã, –≥–æ–¥—ã ‚Äì –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –ª—É—á—à–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –ª–µ—á–∏—Ç—å –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç. –ò –ê–Ω–∏—Å—å—è –ø–ª–∞—Ç–∏—Ç —Ä–∞—Å–∫–∞—è–Ω–∏–µ–º –∑–∞ —Ç–≤–æ—Ä–∏–º–æ–µ –¥—Ä—É–≥–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏ –∑–ª–æ, —Ä–µ–∫–∞–º–∏ —Å–ª–µ–∑ –∏ –∫—Ä–æ–≤–∏ –∑–∞ –∏–∑–ª–æ–º–∞–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä–µ–¥–Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ, –∑–∞ —á—É–∂—É—é, –∞–±—Å–æ–ª—é—Ç–Ω–æ –Ω–µ–≤–µ–¥–æ–º—É—é –µ–π ¬´–º—É–∑—ã–∫—É —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏¬ª, –æ—Ç—à–≤—ã—Ä–Ω—É–≤—à—É—é —Å–≤–æ–±–æ–¥—É –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –∑–∞–∫–æ–Ω–æ–º. –ú–æ—â–Ω–∞—è, –Ω–µ–æ—Ä–¥–∏–Ω–∞—Ä–Ω–∞—è, –∏–∑–º–æ—Ç–∞–Ω–Ω–∞—è –≥–µ—Ä–æ–∏–Ω—è —Å –≥–ª—É–±–æ–∫–∏–º–∏ –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤–∞–Ω–∏—è–º–∏ –∏ —Å–∏–ª—å–Ω–æ–π –¥—É—à–æ–π, —Å —ç–∫—Å–ø—Ä–µ—Å—Å–∏–≤–Ω–æ–π, –∑–∞—Ä—è–∂–µ–Ω–Ω–æ–π –ª–µ–∫—Å–∏–∫–æ–π –ø–æ —É—Ä–æ–≤–Ω—é —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤–æ–ø–ª–æ—â–µ–Ω–∏—è —Å—Ç–æ–∏—Ç –≤ –æ–¥–Ω–æ–º —Ä—è–¥—É —Å –æ–±—Ä–∞–∑–∞–º–∏ –ñ–µ–Ω–∏ –ö–∞–º–µ–ª—å–∫–æ–≤–æ–π –∏ –Ý–∏—Ç—ã –û—Å—è–Ω–∏–Ω–æ–π –∏–∑ –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ ¬´–ê –∑–æ—Ä–∏ –∑–¥–µ—Å—å —Ç–∏—Ö–∏–µ‚Ķ¬ª. –ê–≤—Ç–æ—Ä –∑–Ω–∞–µ—Ç –æ —á–µ–º –ø–∏—à–µ—Ç: ¬´–ñ–µ–Ω—â–∏–Ω—ã ‚Äì —Å–∞–º—ã–π —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞—é—â–∏–π —Å—É–±—ä–µ–∫—Ç –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏¬ª.

–í–µ—Ä–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –ø–æ—Å–ª–µ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –≤–æ—Å—å–º–∏ –ª–µ—Ç –∫–∞—Ç–æ—Ä–≥–∏ –≤ —Ä–æ–¥–Ω—É—é –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—é –î–µ–º–æ–≤–æ, –≤ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ –∫–∞–∑–∞–≤—à–µ–π—Å—è –ê–Ω–∏—Å—å–µ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–º —Ä–∞–∑—É–º–Ω–æ–≥–æ –ø–æ—Ä—è–¥–∫–∞, –æ–Ω–∞ –∑–∞—Å—Ç–∞–ª–∞ –ø–æ–∫–∏–Ω—É—Ç—ã–µ, —Ç–µ–º–Ω—ã–µ –¥–æ–º–∞, –±–µ—Å—Ü–µ–ª—å–Ω—É—é, –æ–¥–∏–Ω–æ–∫—É—é –∂–∏–∑–Ω—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫–æ–≤. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, —Å–µ–±—è –¥–æ–∂–∏–≤–∞—é—â–µ–π –Ω–µ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–ª–∞ –∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –±–∞–±–æ–π –õ–µ—Ä–æ–π, –≤ –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–∏ —Å–ø–∞—Å—à–µ–π –µ–π –∂–∏–∑–Ω—å, –Ω–∞—à–ª–∞ —Å–º—ã—Å–ª –Ω–µ–¥–æ–ª–≥–æ–≥–æ, —É–≤—ã, —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—è –≤ –Ω–∞–ª–∞–∂–∏–≤–∞–Ω–∏–∏ –∫—Ä–µ–ø–∫–æ–≥–æ –±—ã—Ç–∞ –∏ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∫–µ –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥–∞.

–ë–æ—Ä–∏—Å –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤ –±–µ—Ä–µ–∂–µ–Ω –∫ —Ç–µ–º —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º, –Ω–µ —Ä–∞–∑–º—ã–≤–∞–µ–º—ã–º —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∞–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã –∏–∑–ª—É—á–∞—Ç—å —Å–≤–µ—Ç –¥–æ–±—Ä–æ—Ç—ã. –ï—Å–ª–∏ –≤ –æ–∫—Ä—É–≥–µ –ï–≥–æ—Ä–∞ –ü–æ–ª—É—à–∫–∏–Ω–∞ –∫—Ç–æ-—Ç–æ —Å—á–∏—Ç–∞–ª –ø—Ä–æ—Å—Ç–∞–∫–æ–º –∏ ¬´–±–µ–¥–æ–Ω–æ—Å—Ü–µ–º¬ª, —Ç–æ –ø–æ—Å–ª–µ –ø—É–±–ª–∏–∫–∞—Ü–∏–∏ –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ ¬´–ù–µ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–π—Ç–µ –±–µ–ª—ã—Ö –ª–µ–±–µ–¥–µ–𬪠—Ä–µ–¥–∫–∏–µ –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–∏ –≤–æ–∑–º—É—Ç–∏–ª–∏—Å—å –µ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ—á–∏—Ç–æ–π –¥–µ–∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∏ –ø–æ—Å–ø–µ—à–∏–ª–∏ –∑–∞–ø–∏—Å–∞—Ç—å ¬´–Ω–æ–≤–æ—è–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫–Ω—è–∑—è –ú—ã—à–∫–∏–Ω–∞ –≤ –±–ª–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ¬ª. –ú–æ–ª, –∫–∞–∫–æ–π –∂–µ —ç—Ç–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –≥–µ—Ä–æ–π, —Å—ã–Ω –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã, —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–≤—à–∏–π —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—é —Å–≤–æ–∏—Ö –≥—É–±–∏—Ç–µ–ª–µ–π?.. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –≤ –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç –∞–Ω—Ç–∞–≥–æ–Ω–∏—Å—Ç–∞ –ë—É—Ä—å—è–Ω–æ–≤–∞ —Å –≤–æ–ª—á—å–∏–º –º–µ–Ω—Ç–∞–ª–∏—Ç–µ—Ç–æ–º –≤ —É–º–∏—Ä–∞—é—â–µ–º –ï–≥–æ—Ä–µ –Ω–µ—Ç –Ω–µ–Ω–∞–≤–∏—Å—Ç–∏, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –∑–ª–æ –æ–Ω —Ç–µ–º —Å–∞–º—ã–º –Ω–µ —É–∫–æ—Ä–µ–Ω—è–µ—Ç, –∏ –æ—Ç –ë–æ–≥–∞ –Ω–µ –æ—Ç–ª—É—á–µ–Ω. –¢–µ–º–∞ —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –≤—Å–µ–ø—Ä–æ—â–µ–Ω–∏—è, –∏–≥–Ω–æ—Ä–∏—Ä—É—è –¥–µ–∂—É—Ä–Ω—ã–µ —Å—Ç–µ—Ä–µ–æ—Ç–∏–ø—ã –æ–± –∞—Ç–µ–∏—Å—Ç–µ –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–µ, –≤ —ç—Ç–æ–π –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ –ø–µ—Ä–µ—Ä–æ—Å–ª–∞ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏–µ –¥–æ–ª–≥–∞, –º–Ω–æ–≥–∏–º –µ–≥–æ –≥–µ—Ä–æ—è–º —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ. ¬Ý–ú–æ–∂–Ω–æ —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞—Ç—å —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ, –∞–≤—Ç–æ—Ä –ø—Ä–µ—Ç–≤–æ—Ä–∏–ª —Å–º–µ–ª—É—é –∫–æ–Ω—Ü–µ–ø—Ç—É–∞–ª—å–Ω—É—é –º–æ–¥–µ–ª—å, –ø—ã—Ç–∞—è—Å—å –≤—ã—Ä–≤–∞—Ç—å—Å—è –∏–∑ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ ¬´—謪. –≠—Ç–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–≥–æ —Å—Ç–æ–∏—Ç.

–ß—É–≤—Å—Ç–≤–æ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–Ω–æ–π –º–∏—Å—Å–∏–∏, –ª—é–±–æ–≤—å –∫ –∂–∏–≤–æ–º—É — –Ω–µ –≤–∞–∂–Ω–æ, —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫—É –∏–ª–∏ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–Ω–æ–º—É –º–∏—Ä—É, –∫–∞–∫ –∫ –≤—Å–µ–µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤—É, —Å–æ–≤–µ—Å—Ç–ª–∏–≤–æ—Å—Ç—å, –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–∏–µ –≤–∏–Ω—ã –∑–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ — —Ç–æ —Å–º—ã—Å–ª–æ–≤–æ–µ —è–¥—Ä–æ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–π –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–æ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã, –æ—Ç–≥–æ–ª–æ—Å–∫–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Ç–µ–ø–ª—è—Ç—Å—è –≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥–µ, –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞–º–∏ –≤–∑–ª–∞–º—ã–≤–∞—é—â–∏–π –∏–∑–≤–µ—á–Ω—ã–π –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫ —Ö–∞–æ—Å –ø–µ—Ä–µ–º–µ–Ω. –ü–æ–∫–ª–æ–Ω–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –∏ —Ä–µ—Ü–µ–Ω–∑–µ–Ω—Ç–∞–º–∏ –æ–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ —É—Å–ª—ã—à–∞–Ω—ã –≤ —Ä–∞–≤–Ω–æ–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –≤ –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—à–∞—é—â–µ–π, —ç–º–æ—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ –∑—Ä–µ–ª–æ–π –ø—Ä–æ–∑–µ –∫–∞–∂–¥—ã–π –≤–æ—Å–ø—Ä–∏–Ω—è–ª —Å–≤–æ–µ.

¬Ý¬´–ù–µ –∑–Ω–∞–ª –±—ã ‚Äî –∫–∞–∑–Ω–∏–ª, ‚Äî –≤–¥—Ä—É–≥ —Ç–∏—Ö–æ –∏ –≤–Ω—è—Ç–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ï–≥–æ—Ä. ‚Äî –ê –∑–Ω–∞—é ‚Äî –∏ –º–∏–ª—ɗ鬪

(«Не стреляйте белых лебедей», повесть, 1973)

–ù–ê–ü–ò–°–ê–¢–¨ –ö–û–ú–ú–ï–ù–¢–ê–Ý–ò–ô