Новое

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- В поисках «истинного желания». О поэме в прозе Юрия Козлова «Мраморное одеяло»

- Андрей Сигле: «Кино – как течение жизни: если его не снимать, то его как бы и нет»

- Любовь, Париж и психоанализ: как филолог превращает душевные стенания в философские рассказы

- «Как на турецкой перестрелке…»

- Николай Бут — «Мир на Земле»

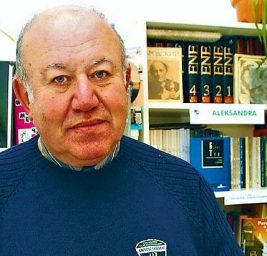

Будущее в литературе Станислава Лема

09.01.2019

«Вообще, триумф Лема не поддается никакому описанию – его встречали в СССР как космонавта, высадившегося на Луне».

Борис Стругацкий – письмо Аркадию Стругацкому

«Станислав Лем — это Хорхе Луис Борхес эпохи полетов в космос, всерьез играющий со всеми понятиями современной философии и физики, от свободы воли до теории вероятности»

Нью-Йорк таймс

-

О чем вы пан Лем?

В литературе Станислава Лема будущее уже наступило. То самое будущее, которого люди ждали с начала двадцатого века. О нем много спорили ученые, о нем писали научно-популярные журналы, о нем рассуждали футурологи. И вот, наконец, оно явилось. Оно пришло не из мифов и древних пророчеств, обещавших человечеству много странных чудес, но из учебников по физике и математике, в которых логика всегда важнее человеческих чувств. В этом рациональном, наукообразном будущем и оказываются литературные герои Станислава Лема, ищущие в нем ответы на сакраментальные вопросы о том, что есть жизнь, что есть разум, что есть сам человек.

Иногда, эти вопросы задаются Лемом с простодушной детской наивностью, иногда с угрюмостью законченного мизантропа, а иногда с глубокомысленностью профессионального ученого или философа. Однако за всеми этими, так непохожими друг на друга авторскими лицами, всегда стоит Лем – подросток, которым, судя по многочисленным интервью, писатель ощущал себя на всем протяжении своего долгого творческого пути.

Вечный подросток Лем родом из Львова. Здесь он провел свое детство и юность. Здесь он встретил Вторую мировую войну и фашистскую оккупацию, участвовал в движении сопротивления, работал механиком и скрывался от еврейской депортации в лагерь смерти.

По этой причине (это можно лишь предполагать), в те мрачные времена его юности различного рода механизмы казались ему более безопасными и человечными, чем страшные люди в серых мундирах вермахта, о которых он вспоминает в своем романе «Глас божий», как о холодных, последовательных и лишенных каких-либо человеческих эмоций, машинах убийства.

И тем не менее, главная тема литературы Станислава Лема – это жизнь. И прежде всего — жизнь неземная, которую человек напряженно ищет в глубинах космоса, чтобы узнать у нее что-то очень важное, причем не только о ней самой, но и о себе…

-

С. Лем. Роман «Глас Господа». Мир глазами математика.

Одной из главных тем литературы Станислава Лема является Контакт человека с инопланетным разумом. Этот контакт необходим человеку не только для того, чтобы узнать что-то новое о Вселенной, но прежде всего для того, чтобы понять самого себя. И если профессиональные психологи в попытке ответить на вопрос – что есть человек, погружаются в темные и запутанные лабиринты человеческой души, впрочем, никогда не достигая в этом погружении глубин Толстого или Достоевского, то Станислав Лем в процессе постижения человека идет иным путем. Он пытается смоделировать чужой, инопланетный разум на основе рожденных человеческой цивилизацией научных теорий, а затем выбрать из них наиболее адекватную, способную раскрыть природу иного разума, а потому и природу человека. Потому что человек способен понять природу иного лишь в одном случае – найдя в нем себя.

При этом, множество различных теорий, с помощью которых ученые в романе Лема «Глас Господа», пытаются понять инопланетный разум, сводятся к одной общей парадигме, состоящей в том, что человек – это рациональная логическая машина, чья деятельность, помимо ее математической логики, подчиняется различным статистическим флюктуациям, определяющим эмоциональное состояние человека.

Носитель этой парадигмы – главный герой романа «Глас Господа», участник проекта по расшифровке поступившего на землю инопланетного послания, математик Питер Хогарт так описывает свое отношение к математике, которую он ощущает интимной основой своего внутреннего мира:

«В математике я искал того, что ушло вместе с детством, — множественности миров, возможности отрешиться от навязанного нам мира, отрешиться с такой легкостью, словно нет в нем той силы, что прячется и в нас самих. Но затем, подобно всякому математику, я с изумлением убеждался, до чего потрясающе неожиданна и неслыханно многостороння эта деятельность, вначале похожая на игру. Вступая в нее, ты гордо, открыто и безоговорочно обособляешь свою мысль от действительности и с помощью произвольных постулатов, категоричных, словно акт творения, замыкаешься в терминологических границах, призванных изолировать тебя от суетного скопища, в котором приходится жить. Но именно этот отказ, этот полный разрыв и раскрывает нам сердцевину явлений; побег оборачивается завоеванием, дезертирство — постижением, а разрыв – примирением». И, наконец, завершается это описание погружения человеческой души в мир математики выводом о природе человеческого языка и его связи с математикой: «Мироздание запечатлело свои законы в человеческом языке при самом его зарождении; математика дремлет в каждом наречии, ее можно открыть, но не изобрести».

В этом чувственном описании математической души Хогарта, Лем постулирует две идеи:

Математика выводит человека из мнимой, иллюзорной реальности и открывает ему истинную реальность.

Математика является основой человеческого языка, данного ему мирозданием.

В качестве иллюстрации этих идей Лем, устами Хогарта, приводит математическую модель социальной жизни человечества и управляющих этой жизнью законов.

«Когда-то я разработал для одного из своих друзей программу эксперимента, состоявшего в том, что цифровая машина моделировала поведение семейства нейтральных существ — неких гомеостатов, которые познают окружающую среду, не обладая в исходном состоянии ни «этическими», ни «эмоциональными» свойствами. Эти существа размножались — разумеется, в машине, то есть размножались, как сказал бы профан, в виде чисел, — и несколько десятков поколений спустя во всех «особях» каждый раз возникала непонятная для нас особенность поведения — некий эквивалент агрессивности. Мой приятель, проделав трудоемкие — и бесполезные — контрольные расчеты, принялся наконец проверять — просто с отчаяния — все без исключения условия опыта. И оказалось, что один из датчиков реагировал на изменения влажности воздуха; они-то и были неопознанной причиной отклонений».

Это описание внутреннего мира математика, в котором вопросы добра и зла являются не вопросами этики, но вопросами статистики, отражающей лишь степень вероятности возникновения каких-то абстрактных, случайных и, на самом деле, чуждых человеку событий, рождают в сознании самого Лема психологический портрет Хогарта, с помощью которого он отвечает на вопрос о том — каким должен быть человек, обладающий подобным математически ориентированным сознанием. Этот портрет Лем воссоздает через детские переживания Хогарта, из которых выросло его математическое мировоззрение: «Моя тяга к злу была изотропной и совершенно бескорыстной. В местах почитаемых — особенно в церкви — или в присутствии наиболее почтенных людей я любил размышлять о запретном. То, что размышления эти были ребяческими и смешными, совершенно не важно. Просто я ставил эксперименты в масштабе, который тогда был мне доступен. Не помню, когда я впервые приступил к таким опытам. Помню только щемящую скорбь, гнев, разочарование, которые потом годами преследовали меня, когда оказалось, что голову, переполняемую дурными помыслами даже здесь, в соседстве таких людей, не поражает молния, что отпадение от должного порядка бытия не влечет за собой никаких, решительно никаких последствий».

И еще одно воспоминание Хогарта о своем детстве: «Я никогда не мучил ни животных, ни даже растения, зато стегал камни, песок, измывался над вещами, тиранил воду и мысленно разбивал звезды вдребезги, чтобы наказать их за полнейшее равнодушие ко мне, — и злоба моя становилась тем бессильней, чем яснее я осознавал, насколько все это смешно и глупо».

При этом, высказанная Хогартом мысль о расчеловечивании математикой не только мира, но и самого человека, лишенного в математическом описании каких-либо человеческих черт и превращающем его лишь в безличного «гомеостата», вызывает у Лема страшные воспоминания его юности, прошедшей в оккупированном фашистами Львове. На страницах романа «Глас Господа» эти воспоминания озвучивает философ Раппопорт, с которым Хогарт делится своими мировоззренческими идеями, основанными на исключении математикой человеческого начала из мира и человека. В качестве живой иллюстрации этой математической, расчеловечивающей человека идеи, Раппопорт рассказывает Хогарту о том, как в 1942 г. был свидетелем массового убийства евреев фашистскими солдатами, которые тоже прошли через расчеловечивание, в результате которого утратили ощущение того, что евреи – люди.

В своем рассказе Раппопорт подробно описывает руководившего расстрелом молодого офицера, в идеально сидящем, абсолютно чистом мундире с белоснежным платком в руках, похожим на античное божество, для которого живыми существами были только он сам и его подчиненные, но никак не жертвы, которые не могли вступить с ним человеческий контакт: «Хоть он и обращался к нам, мы не были для него людьми. Пусть даже мы в принципе понимаем человеческую речь, но людьми не являемся — он знал это твердо. И он ничего не смог бы нам объяснить, даже если бы очень того захотел. Он мог с нами делать что угодно, но вступать в какие-либо переговоры не мог — для переговоров нужна сторона, хотя бы в каком-то отношении равная, а на этом тюремном дворе существовали только он сам да его подчиненные. Конечно, тут есть логическое противоречие, — но он-то действовал как раз в духе этого противоречия, и вдобавок очень старательно. Тем из его людей, что попроще, не посвященным в высшее знание, наши тела, наши две ноги, две руки, лица, глаза — все эти внешние признаки мешали выполнять свой долг; и они кромсали, уродовали эти тела, чтобы лишить нас всякого человекоподобия; но офицеру такие топорные приемы уже не требовались. Подобные объяснения воспринимаются как метафора, но это буквально так».

Однако, не смотря ни на что: ни на странную, деформированную математикой личность Хогарта, ни на страшные воспоминания о фашистских расстрелах, вызванные у Лема ощущением уничтожения математической идеологией всего человеческого в человеке, тем не менее, на протяжении всего романа «Глас Господа», он настойчиво пытается любыми способами связать математику с жизнью. Для этого, полученное людьми послание из космоса, являющееся математическим кодом нейтринного космического излучения, руками работающих над Контактом ученых он превращает в форму биологической жизни, чья структура определяется математической последовательностью космических сигналов. В результате этой процедуры синтезируется биоплазма, которая за внешний вид студенистой субстанции, была названа «Лягушачей икрой». Эта субстанция напоминала людям вечный двигатель, поскольку энергию для своего биологического существования она брала из ядерных процессов входящих в нее атомов, что никогда не происходит с обычными, земными живыми белковыми организмами. Однако ничего больше о ней узнать не удалось. «Лягушечья икра» не являлась, в полном смысле, живым существом. Она не подавала никаких признаков жизни, с помощью которых человек мог бы вступить с ней в информационный контакт. Она не заговорила с людьми человеческим голосом, наподобие сказочной царевны-лягушки. Она никак не помогла Контакту человека с космическим разумом, который так и остался для людей таинственным и непонятным «черным ящиком».

При этом, преобразование математики в живую речь, открытие у математики некоей таинственной живой изнанки, и было главной задачей написанного Лемом романа «Глас Господа». Этой проблемой и занималось множество ученых, участвующих в проекте по расшифровке послания, именуемого — Глас Господа, пытавшихся расшифровать этот Глас с помощью различных математических средств. Однако, Глас Господа так и остался не понят. Лем, словами Питера Хогарда, приводит для этого печального факта множество объяснений. Однако, главное из них – это проблема языка. Математика, в процессе ее тщательного анализа, проведенного Станиславом Лемом, тем не менее, не оказалась тем универсальным языком мироздания, о котором прежде говорил герой его романа Хогарт. Между математикой и жизнью существовал какой-то непреодолимый таинственный зазор. Лем, словами Хогарта так объясняет провал проекта, связанного с расшифровкой инопланетного послания: Математика ничего не может сказать о мире — она оттого и называется чистой, что очищена от всех материальных налетов; очищение столь абсолютное служит залогом ее бессмертия. Но как раз поэтому она произвольна, порождая какие угодно, лишь бы не внутренне противоречивые, миры. Из бесконечного множества возможных математик мы выбрали одну, и предрешила это наша история, ее сиюминутные и необратимые перипетии. С помощью математики можно сообщить, что ты Есть, что ты Существуешь, — и только. Если хочется большего, без посылки производственного рецепта не обойтись. Но рецепт предполагает технологию, а всякая технология мимолетна и преходяща, это переход от одних материалов и средств к другим. Так что же — описание «предмета»? Но и предмет можно описывать неисчислимым множеством способов. Это вело в тупик».

Итог романа — математика для описания жизни и разума не полна. Для Контакта с другими цивилизациями и для понимания того, что, вообще, есть жизнь и разум, человеку требуется иной язык.

-

С. Лем. Роман «Солярис»

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ