Новое

Герои не ищут наград

11.11.2019

Гляжу в озёра синие.

В полях ромашки рву.

Зову тебя Россиею.

Единственной зову.

И.Шаферан

У каждого в Москве своя Москва… да, как во всяком городе, у любого старожила. Я в Москве родился и, если бы попросили меня показать её — мою Москву, начал бы не c того места на Миусах, где белый свет увидел, а с пересечения Тверской и Тверского бульвара. Опять же не потому, что там Александр Сергеевич стоит, правда, место ему всё никак не определят… поэтому вернее: кочует…

Многожды судьба возвращала меня на этот небольшой кусочек земли столичной и радуя, и огорчая тут безмерно… Всё описать, что с этими четырьмя углами связано — роман выйдет… а мы только на один пока обратим внимание — тот, что справа, когда от Триумфальной вниз к Кремлю идём и бульвар уже Тверской пересекли…

Вот и дом угловой. Флигель по бульвару начинает магазин «Армения» — здесь для ценителей всегда был коньяк «три звёздочки», да не московского развода и разлива — настоящий, армянский… А далее — с огромными окнами мастерская Сергея Коненкова — место тоже сердцу не безразличное… А по Тверской в этом доме до арки высоченной, во двор впускающей, кондитерский магазин самый знаменитый на всю Москву, где в безденежье зимнее студенческое можно было согреться и шоколадку за сорок пять копеек съесть. Такую теперь и не сыщешь в дебрях сникерсов убогих. Да не в том дело… в этом доме с башенкой наверху жили люди знаменитые и дорогие всей России. А то, что довелось сойтись с ними, с кем больше, с кем меньше — подарок и счастье… В угловом подъезде Александр Борисович Гольденвейзер с Еленой Ивановной, потом державшей его музей в этой квартире… а в соседнем подъезде Леонид Викторович Афанасьев… Наберёмся сил прервать перечисление, и чтобы не обидеть никого, забыв или не в том порядке посетив, и чтобы поскорее встретиться с композитором — Леонидом Афанасьевым.

Эти строчки под заголовком, положенные им на музыку, я слушал первым. Так вышло. Даже автор их, поэт Игорь Шаферан, мой хороший знакомый, ещё не знал этой мелодии. Никто. Утром я приехал к Леониду Викторовичу поработать, как договорились накануне… вижу: он усталый, невыспавшийся. «Ну, подумай, — говорит, — режиссёр совсем с ума сошёл: на семь серий написать музыку за двадцать дней! —это он о телесериале «Тени исчезают в полдень». — Я ему говорю: ты попробуй столько бумаги партитурной просто исчирикать, так и то больше времени надо, а ведь её ещё сочинить надо! Музыку!.. Ну, подумай! Совсем с ума сошёл… вот, в четыре утра лёг… понимаешь…»

Чего ж тут не понять. Кто через это не прошёл?.. Я начинаю что-то про Россини мямлить (неловко мне, что не догадался перезвонить с утра), как он «Севильского» за десять дней сочинил, и вся Италия тут же его петь стала.

— Вот послушай, что вышло, — говорит мне Афанасьев, и садится за пианино… Поёт он здорово, не по-композиторски задушенным голосом…

Гляжу в озёра синие,

В полях ромашки рву…

— А Игорь-то слышал? — спрашиваю. Я под впечатлением…

— Да никто не слышал — ты первый!.. Ну, как?

— Стоило ночь не спать!.. Правда. И стихи… — не приучены мы нахваливать друг друга… ну, если скажешь вопрошающему: «Гениально!»Так за этим, что хочешь спрятать можно… И поздравлять нельзя заранее — плохая примета. Не принято. Но в десятку он попал — я это понимаю… уверен… — Знаете что, — предлагаю я, — работа отменяется…

— Нет. Давай не так, — протестует композитор. — Отменить мы всё равно ничего не можем. Сейчас кофе. Полчаса поговорим… — (я ещё для повести о нём материал собираю) и…

Он к этой песне так долго шёл. И не то, чтобы это вершина его… у него вся жизнь — одни вершины… одолевал он их стоически… Не для красного словца, а буквально — через пот, кровь, боль и смерть… потому и в книгу жизнь его легла… Не уместилась, конечно, не уместилась — вершин больше, чем страниц… и судьба… и Россия… Он ведь её с воздуха видел, сколько над ней часов налетал… сколько над ней боёв принял, защищая, сколько на ней крови его… Но вся людская кровь в землю уходит… и сколько он на ней недель без движения был, без малейшего, а потому и без имени — сказать не мог, написать не мог, даже глазом моргнуть… Так и остался с осколком в позвоночнике с тех пор… а был ведь совсем мальчишка!

В Семипалатинске не брали в аэроклуб, так записал себе два года лишних, благо ростом-то вымахал! И пошло… Все училище лётное в 19 кончают, он — в семнадцать Оренбургское закончил… Да когда! В воскресенье 22 июня 1941. Судьба? Ну, насчёт судьбы — это спорно… я бы не рискнул всё в его жизни ей подарить… а впрочем… Когда он был обездвижен и нем, понял, что к нему пришла музыка — это было такое потрясение, что могло ему и жизни стоить… Да не поверил он сначала, и волей своей заставил себя встать, а потом в часть вернуться — война же шла! Война! Россия горела… Не судьбой — волей своей вернул себе право за штурвал опять сесть. До Наркомата обороны пришлось добираться в Москву — без документов, с одной справкой из госпиталя и… пистолетом… «на всякий случай». Он вернулся в свою эскадрилью и смог снова в боевой самолёт сесть. Вопреки всему. Вопреки всем предписаниям начальства и врачей.

Здесь необходимо сделать отступление и пояснить. Все светила медицины не вняли доказательствам боевого лётчика и подписали окончательный приговор — от полётов Афанасьев был отстранён навсегда, но… командир его эскадрильи, боевой друг Филипп Пархоменко, который заменил на этом посту капитана Леонида Афанасьева, на свой страх и риск разрешил ему попробовать… полетать… подняться в воздух…

Лётчики говорят, что даже незначительный перерыв в полётах, сразу виден профессионалам, сказывается на технике пилотирования, но… Вся жизнь Леонида Викторовича состоит из этих противостояний «но!»… Уже после второго полёта на машине с двойным управлением — «спарке» все поняли, что Афанасьев пилотирует так, будто никакого перерыва и не было…

Пархоменко отпустил Афанасьева в боевой вылет. Волновался страшно… это ж его друг боевой — Афанасьев…

А тот ногу-то свою потихоньку к педали управления ремешком пристёгивал, чтоб не видели, — не работала нога, не слушалась… Если подобьют — всё, из кабины не выпрыгнешь с парашютом… В обузу был эскадрилье?.. Да он после возвращения такие ордена заработал, что даже не вручают лётчикам — Орден Александра Невского! Таким только полководцев награждали за выдающиеся операции!

После войны, которую до конца прошли вместе, встретились два боевых друга в Москве, да как! Филипп Пархоменко стал известным певцом прима-тенором, солистом… Большого театра! Леонид Афанасьев — известным композитором… Такая вот знаменитая не только боевыми делами была эскадрилья капитана Афанасьева… Он ведь тогда уже всех увлекал своей игрой на аккордеоне…

Я одного не мог взять в толк: как удалось Леониду Викторовичу сохранить… не знаю даже, как назвать… технику… навык… мастерство, может быть, пилотирования? Ведь лётчики ревниво и придирчиво относятся к своей опасной, а в военные-то годы вдесятеро более опасной работе… Небо не терпит вранья, бахвальства, опрометчивых поступков и лжи… Афанасьеву трудно было ответить на этот вопрос… и не потому, что он не знал, как объяснить мне — потому что прежде, чем произнести слова, он долго молчал, вспоминая тяжкие месяцы своей борьбы, воистину — не на жизнь, а на смерть, с тяжёлым ранением… «Я летал всё это время, что был неподвижен. Летал всё время. День и ночь. И когда бодрствовал, и когда спал, и когда был в забытье»… Кто-то не верит? Напрасно. Я хорошо знал этого Человека. Он пишется с большой буквы!..

Леонид Афанасьев. Он везде, во всём был «не как все». Воевал не как все, умирал не как все… Никто не брался осколок из его позвоночника извлечь… не умели… не делали нигде таких операций — шансов не было… А он уже после войны, когда оставил авиацию и стал студентом консерватории, уговорил профессора-хирурга, потому что учиться не мог — невыносимая боль не позволяла сидеть за роялем… а в то время уже не мог он жить без музыки… Что ему пенсия военная, да кресло на колёсиках в двадцать три года!…

Не было шансов. И не вышло чуда. В Москве, в знаменитой клинике, из коридора морговского его, уже покрытого простынёй, обратно на стол хирургический вернули. Бегом. Скорей. Случайно увидел другой профессор и решил попробовать вернуть человека обратно, с того света вернуть. Чудо? А может, я думаю, он так жить хотел, что его на небесах не приняли? Не ко двору пришёлся. Там смирившиеся нужны, а он только: жить и жить! Всё «не как у людей»…

Если бы мама Леонида Афанасьева, преподаватель музыкального училища и его первый учитель, заранее могла знать, чем для него музыка станет! Может, и пересилила бы она тягу сына в небо. Но о чём бы рассказал он нам, если бы не летал и не прошёл сквозь ад войны? Сколько людей музыке училось… сколько композиторский диплом получило… а сколько КОМПОЗИТОРАМИ стало?

А он стал композитором и рассказал о таком, чего нам не видать вовеки…

В Ташкентскую консерваторию он тоже попал не как все.

Когда вчистую по ранению списали из армии, решил учиться строить самолёты — ничего же ещё не умел, не успел он приобрести мирной профессии — он был только боевой лётчик… Пошёл на подготовительные курсы… да не в технический ВУЗ, туда уже опоздал, не было мест, а… в консерваторию — не всё ли равно, мол, где русский язык и историю вспоминать: за пять лет забылась школьная наука… А на курсах, конечно, организовал он оркестр, как теперь бы сказали эстрадно-симфонический, и руководил им. Исполняли ребята не только известную музыку, но и первые опыты своего руководителя… Там его и услышал Евгений Григорьевич Брусиловский, замечательный, надо заметить, композитор и педагог… его «Ласточку» тогда вся страна пела…. и чудесный «Вальс» у всех на слуху был…

Эта встреча и повернула жизнь юноши Леонида Афанасьева.

Стоит вспомнить, что война перемешала жизнь буквально всех людей в стране… Многие эвакуированные ВУЗы, художественные и музыкальные училища, консерватории, балетные школы, театральные и музыкальные коллективы… после окончания войны не спешили возвращаться обратно на покинутые и разорённые места… Многие профессора, педагоги обжились за пять лет на новых землях, да так и остались там навсегда. Это сильно размыло черту российской провинции — она превратилась просто в глубинку, где был очень мощный, выживший в страшных чистках и передрягах судьбы, слой интеллигенции.

Когда профессор Брусиловский сказал, что больше ничему научить своего любимца не может, двинулся его бесстрашный ученик в Москву — без знакомств, без денег — но с одним страстным желанием: взлететь высоко в музыкальное небо.

Его приняли в аспирантуру Московской консерватории — ни у кого не возникло сомнений в его таланте. Выдающиеся композиторы завершали огранку его таланта: Арам Хачатурян, Юрий Шапорин, Виссарион Шебалин…

Да, было что сказать людям этому красавцу парню — высокому, черноволосому, с орлиным взглядом, он был рождён для неба и опять вернулся в него… но теперь своей музыкой.

Представьте только, что за «Концерт для скрипки с оркестром», первое крупное сочинение, мальчишке в общем-то, ему ж и тридцати не было, присудили Сталинскую премию… А сочинение было посвящено вовсе не Вождю всех народов… это сочинение было о тех, с кем служил и воевал.

Можно сколько угодно говорить и убеждать окружающих, что художник опередил время, что он будет понят потомками и т.д. — я даже в кавычки не беру эти затёртые пошлости… Востребованность — вот, что необходимо художнику! Это его мерило, и это его судьба! Можно сколько угодно издать краснотомных собраний сочинений и сделать их обязательной программой оболванивания целого государства, можно, но они неизбежно превращаются в дубину, которая колотит по голове — не больше. Можно назначить пролетарским поэтом, рупором эпохи, заставить писать коммунистические псалмы и гимны, вырабатывать прозаические кирпичи и колоннады поэм — здания, из них построенные, рухнули на нашем веку, на наших глазах, и долго ещё будет разъедать горло ядовитая пыль, в которую превратились эти, с позволения сказать, творения…

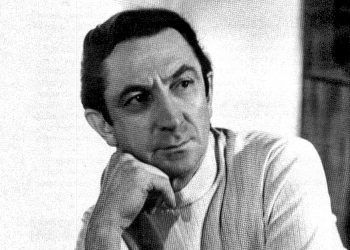

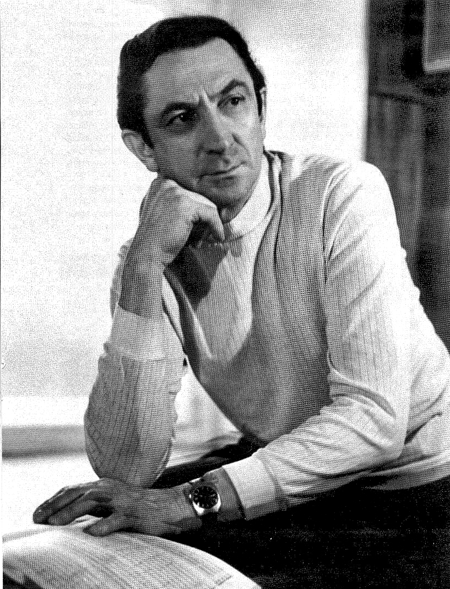

На фото: композитор Леонид Афанасьев, поэт Михаил Садовский, музыковед Тиина Варбут, композитор Витаутас Баркаускас

1 комментарий

Byuf

11.11.2019Михаил Рафаилович — это лучшая Ваша статья! В ней всё — правда, но сказанная веско, достойно и красиво. Сравните по тексту предыдущую и Вы поймёте, о чём я в том отклике, поэтому не извиняюсь. А вообще — за всех Ваших героев-друзей, с которыми Вас счастливо свела жизнь и поэзия и о ком Вы нам рассказали, сердечная благодарность. Это настоящее духовное богатство страны! Спасибо Вам и будьте здоровы и успешны на избранном благородном поприще — воспоминаниях о лучших людях общества. Умножайте этот ряд: они помогают жить и верить в лучшее.