Новое

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- В поисках «истинного желания». О поэме в прозе Юрия Козлова «Мраморное одеяло»

- Андрей Сигле: «Кино – как течение жизни: если его не снимать, то его как бы и нет»

- Любовь, Париж и психоанализ: как филолог превращает душевные стенания в философские рассказы

- «Как на турецкой перестрелке…»

- Николай Бут — «Мир на Земле»

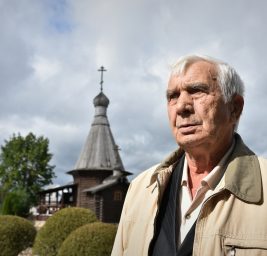

Геннадий Маркин: Бытописатель родной земли

16.03.2020

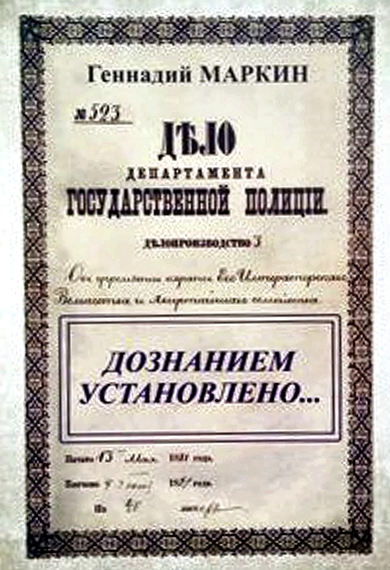

Совсем недавно, осенью этого года, я с большим удовольствием познакомился с подаренной мне новой книгой «Дознанием установлено…»[1], прекрасно изданной в издательстве «Аквариус» и написанной известным тульским писателем Геннадием Николаевичем Маркиным. Автор — прозаик, член Тульского отделения Союза писателей России, автор трех книг: «В напрасных поисках истины» (2010 г.), «Случайный попутчик» (2011 г.) и «Письмо с уведомлением» (2012 г), лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова[2], заместитель главного редактора, зав. отделом прозы всероссийского ордена Г. Р. Державина литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори»[3]. Книга включает в себя двадцать четыре рассказа. Геннадий Маркин уже несколько лет занимается исследованием быта и труда жителей бывшего Крапивенского уезда, проживавших более ста лет тому назад, по архивным материалам волостных и уездного судов и описывает это в своих рассказах. Автор — зрелый человек, и всю его творческую деятельность предваряет упорный поисковый труд, венчающийся интересными находками, что, кроме исторических фактов, а об этом говорят обильно представленные отрывки из полицейских и судебных документов, включают в себя и душевные качества героев, которые писатель умеет видеть за строчками сухих протоколов и которые делают эти архивные материалы жизнеописаниями человеческих судеб. А это и отличает художника слова от ученого-архивиста.

«… Главное свойство памяти — все, как бы давно ни происходило, воспринимается как происходящее в эту минуту»[4]. Поэтому рассказы Г. Маркина из его новой книги — это текущая через наше настоящее река воспоминаний, связывающих времена и активно влияющих на сознание и души современных ему людей.

Книга «Дознанием установлено…» о полицейском уряднике[5] Николае Ивановиче Сидорове. И хотя не все рассказы напрямую говорят о нем, но они воссоздают среду, в которой он жил и работал.

Книга «Дознанием установлено…» о полицейском уряднике[5] Николае Ивановиче Сидорове. И хотя не все рассказы напрямую говорят о нем, но они воссоздают среду, в которой он жил и работал.

Произведения Геннадия Николаевича безусловно продолжают традиции русского критического реализма[6]. Они по-мудрому просты и мастерски написаны. Ведь «Простота есть ближайшая родственница ума и дарований»[7].

Это житейские истории, с живыми, убедительными образами героев, наполненны переживаниями и впечатлениями самого Г. Маркина, личными наблюдениями и раздумьями, интересом к судьбе своих героев. Создается впечатление, что автор сам был участником описываемых событий, насколько хорошо переданы особенности тех прошлых времен. И только как бы из нежелания предстать перед читателем человеком из XIX века, он включает в повествование отрывки судебных протоколов тех лет. Поэтому книга Геннадия Николаевича относится к литературе высокого мастерства.

Читатель может задаться вопросом — почему писатель повествует о Крапивенском уезде[8]? Да потому что он патриот и любит свою малую родину, что и является основой истинного патриотизма. Следует сказать, что родился Геннадий Маркин в г. Щекино Тульской области, на месте которого ранее была деревня Новая Колпна, а железнодорожная станция Щекино, ранее называлась Ясенки, и обе они входили в состав тогдашнего Крапивенского уезда. Вот почему можно со всей определенностью сказать, что он является бытописателем своей родной земли.

Сейчас все СМИ — только возьми в руки газету или включи телевизор — с избытком наполнены негативными новостями о нашей жизни. И современная литература, к сожалению, это, за очень редкими исключениями, по большей части «детективное, «дамско-романное», порнографическое и политическое чтиво. Мало кто из пишущих задумывается, что дела человеческие предопределяются состоянием их душ. Об этом или не помнится, или целенаправленно оставляется без внимания, сбрасывается со счетов. А именно состояние души — духовная крепость или духовная немощь — и есть причина всех жизненных следствий. И единственное правильное средство преодоления такой немощи — это ясное и доброе сознание, простота жизни, любовь, доброта и сострадание, или иначе умное сердце,— все, что нам так не достает в жизни.

Вот и Геннадий Маркин пишет о Н. И. Сидорове, главном герое своей книги:

«И, самое главное, я понял, что он был человеком добрым, не злым. Это подтверждается тем, что он, несмотря на распоряжение Крапивенского полицейского управления, не стал пресекать общение Гусева со Львом Толстым. Наверное, он был разным. По отношению к пострадавшим — добрым, а по отношению к нарушителям — строгим. Наверное, таким и должен быть настоящий полицейский»[9].

Читатель может поинтересоваться — откуда, мол, Г. Маркин знает такие подробности, какие ни в одном архиве не найдешь? Все становится понятным, когда мы узнаем, что он много общался с внучкой полицейского урядника Сидорова, Ниной Васильевной, которая поведала ему множество житейских историй о Сидоровых, все, что связано с ними и, прежде всего, о работе Николая Ивановича.

Через всю книгу, через все рассказы автора, через все эпизоды его повествования серебряной нитью проходит мысль о преемственности работы полиции (милиции, затем снова полиции), независимо от политического устройства страны. В процессе деятельности органов правопорядка затрагиваются интересы граждан разных социальных положений, разных организаций и учреждений. «… Не все было образцово и безукоризненно в деятельности … полиции. Были и огрехи. … Профессионализм и дисциплина одних, неспособность и разгильдяйство других. Все это имело место … и все это называется одним словом — жизнь»,— пишет Геннадий Николаевич[10]. «Мы живем среди страстей, среди искушений, искушаемся, разжигаем и искушаем других»[11]. Однако строю души, миросозерцанию русского человека соответствуют представления о справедливости, правде и совести. И отражение этого мы постоянно находим в рассказах Г. Маркина.

Характерен текст клятвенного обещания, которое давали участники судебного процесса в годы работы Н. И. Сидорова: «Азъ нижеименованный обещаю и клянусь Всемогущим Богом в том, что я в деле сем, по которому призван свидетельствовать, объявлю сущую правду и ничего не утаю и не прибавлю. Ни для других, или склонности, ни для подарков или дачь, какие ниже. Страха ради и ничем зависти и недружной и что мне знать, что мне отвечать на страшном суде Христове. Поэтому правдивы все мои слова и крест Спасителя моего. Аминь»[12]. О многом это говорит, не так ли? О духовности правовой системы тех лет говорит и Указ Ее Императорского Величества Самодержицы Всероссийской Екатерины II, написанный в Тульской палате уголовного суда, «что лучше десять виновных освободить, нежели один невинный к смерти будет приговорен…»[13].

В книге мы находим много рассказов о ежедневной трудоемкой, а на первый взгляд незначительной, но столь нужной людям работе урядника Сидорова Н. И., о его помощи людям, как то: возвращение украденных дров в сельскую школу («Рождественский подарок»), защита женщины, избиваемой и угнетаемой в семье («Жалоба крестьянки»), возвращение похищенных у крестьянина подарков («Плис для Глафиры»)[14].

Оперативно-розыскная работа урядника Н. И. Сидорова мастерски описана Геннадием Маркиным в рассказе «Кража», которая (кража) есть не что иное, как тайное хищение[15]. В рассказе … автор в полной мере раскрыл сыскной талант и героизм Н. И. Сидорова в поиске и поимке тульского разбойника Пашки-неуловимого. Также следует отдать должное описанию оперативного таланта станового полицейского пристава Александра Дмитриевича Разумовского и смелость полицейского урядника, коллеги Сидорова. Характерен отрывок, завершающий рассказ, хорошо показывающий практически бескорыстную службу полицейских чинов того времени: «Спустя неделю за умелые и мужественные действия по розыску и задержанию опасного преступника Павла Федоровича Иванова становой полицейский пристав Александр Дмитриевич Разумовский был награжден деньгами в сумме пять рублей. Полицейские урядники Зубарев и Клюев были награждены двумя рублями, а Николаю Ивановичу Сидорову в Туле, в губернаторском доме, тульский полицмейстер лично в торжественной обстановке объявил «Спасибо»…»[16]. Следует сказать по ценам того времени «один фунт (примерно 454 г — прим. автора) муки пшеничной стоил 1 рубль 80 копеек, крупы гречневой стоил 8 рублей 50 копеек … один фунт говядины стоил 3 рубля 60 копеек, а баранины 2 рубля 80 копеек…»[17]. Однако такая по размеру благодарность не была обидна отличившимся полицейским, так как, как известно, настоящему русскому человеку не свойственно потребительство, жажда наживы и роскошь, а душа и дух для него главнее материи и денег.

Народная мудрость[18] никогда не перестанет иметь значение, и Г. Маркин не только это хорошо знает, но художественно иллюстрирует: «… Простонал Федор … и продолжил говорить тихим голосом: — Завещаю вам любить и оберегать друг дружку. Держитесь всегда вместе, никогда не ругайтесь, тогда вам никакой ворог не страшен будет. А коли начнете браниться, то все прахом пойдет, вся жизня как под овраг скатится, и люди над вами потешаться будут. Дом рухнет, если братья друг с дружкой вражду учинят, не допустите этого, завещаю…»[19]. Однако бранились братья, и даже решение поделить доставшееся им по наследству, не изменило их отношение друг к другу, и ссоры продолжались… Как эта мудрость наглядна не только на примере отдельно взятой семьи, но теперь, после развала СССР, и для нашей новейшей истории.

Много мы читали и слышали о злых мачехах и подпавших под их власть нерадивых отцов. Вот и в рассказе «Посеял Самсон бурю»[20] говорится о таких. Но и в этой, казалось бы, тривиальной истории пытливый ум писателя нашел важный причинный корень случившегося несчастья, послужившего поводом для судебного разбирательства. Корень этот в том, что, как пишет Геннадий Николаевич: «Посеял он (отец — прим. автора статьи) в детской душе сына ветер, а под конец своей жизни получил бурю. Оградил бы он сына в свое время от злобной мачехи, указал бы ей ее место, глядишь, и жизнь его в старости протекла бы по иному жизненному руслу».

Очень важный вывод делает автор, выказывая себя знатоком человеческой психологии, в рассказе «Неудачливый брадобрей». «К сожалению, наша жизнь не обходится без бытовых ссор. Можно ли их избежать? Мне кажется, что можно. Главное, чтобы не искать новых и новых причин для таких ссор, не раздражаться на близких людей, и не позволять себе вседозволенности в личном поведении…»[21]. Вся беда в том, что человек позволяет это себе. Ну, а к чему это может привести, видим на каждом шагу и в нашем быту.

Геннадий Маркин уделяет большое внимание защите прав женщин. И описывая эту тему, он мастерски указывает на ошибки критического реализма той поры в лице наших ведущих писателей. В частности он пишет: «Защищала ли царская власть несчастных женщин, поколоченных своими мужьями? Судя по произведениям наших классиков девятнадцатого века, особенно по произведениям Максима Горького, в которых он показывал нищенское существование низшего сословия людей, показывал пьянство мужиков и тиранию ими своих жен, показывал жизненное дно, то нет, не защищала. При царе-батюшке несчастных женщин не защищала даже полиция, не говоря уже о каких-то там древних воеводских канцеляриях! Однако – это не так. Полиция как раз и защищала права женщин. И свидетельство тому я отыскал в протоколах полицейского урядника Николая Ивановича Сидорова…»[22]. Вот и получается, что неверно принято считать, будто только советская власть стала защищать женщин от бытового насилия, а царская власть этим не занималась… И рассказ автора «Жалоба крестьянки», посвященный этой теме, исправляет эту ошибку[23].

В рассказе «Неблагонадежный»[24] хорошо показано Маркиным, что даже гуманные решения царского правосудия на примере крестьянина Алексея Лукашина не могли повлиять на мировоззрение его сына Дмитрия. Ибо народный гнев, накопившийся за столетия и выливавшийся в форме революции, подобно тому, как здоровые клетки организма восстали против больных клеток, и организм был введен, таким образом, в кризисное состояние, уже ничем нельзя было остановить.

Психологический портрет урядника Сидорова был бы неполным, если бы автор не показал читателю характер взаимоотношений его и Льва Николаевича Толстого, хорошо видный из отрывка, когда лучше не скажешь:

«… Графа он уважал как писателя, как человека, пусть со своим особым взглядом на жизнь, уважал как защитника простого мужика-крестьянина, которого и он, Сидоров, всегда уважал и старался защитить его не только от преступных посягательств, но и от произвола начальников. Толстой знал об этом, а потому и к нему тоже имел уважение. По крайней мере, зная нелюбовь графа к полиции, не было случая, чтобы его, урядника Сидорова, граф Лев Толстой где-то, в чем-то унизил или высказался о нем плохо»[25].

Следует отдать должное Г. Маркину и за обстоятельное описание похорон Л. Н. Толстого. Трогает, как крестьяне всех окрестных сел провожали его, не переставая петь «Вечную память», и стояли на коленях у могилы, когда гроб опускали в землю. Все это мы читаем в рассказе «В последний путь»[26].

Бриллиантом в венце рассказов сборника является рассказ «Конец Пашки-неуловимого». Замечательно выписанные образы героев, краткая, но очень выразительная их речь, динамика повествования. И как характерен, в отличие от отношений с Л. Н. Толстым, прием урядника Сидорова вдовой Софьей Андреевной, что объясняет, насколько те были разными людьми. «… И вот теперь, когда графа не стало, его держат в дверях, как какого-то нищего бродягу, подносят на подносе водку, словно к ним пришел не полицейский урядник, а какой-то горький пьяница, чтобы опохмелиться…»[27].

Автор умело от пейзажа переходит к действию рассказа, делая, таким образом, пейзаж его участником. Этим методом хорошо пользовался Михаил Шолохов: «В романе «Тихий Дон» пейзажные зарисовки приобретают особое идейно-эстетическое значение. Тонко и проникновенно изображает Шолохов родную природу. Все пейзажи в романе соотнесены с человеком, с течением жизни. Своей красотой они оттеняют душевный мир героев, охваченных высокими стремлениями и светлыми чувствами, а также несовершенство человеческого бытия и людскую жестокость»[28]. «Снег на полях еще лежал, но под теплым апрельским солнцем слегка подтаял и превратился в серую крупяную массу. Местами уже зачернела заплатами дышащая весенней испариной земля, на которую в поисках прошлогодних зерен слетелись рано прилетевшие из теплых краев крикливые грачи. Вдоль поля, обходя стороной березовую рощу и залитые вешней водой овраги, петляла грязно-снежная дорога … она разделила деревню Новая Колпна на две половины и, пройдя вдоль крестьянских изб и купеческих домов, притулилась однобоко к одноэтажному длинному зданию волостного правления, в котором кипела кропотливая чиновничья работа…»

В своих рассказах, несмотря на то что это житейские истории о не совсем хороших сторонах нашей жизни, несмотря на то что они изобилуют достаточно сухими судебными и полицейскими протоколами, Геннадий Николаевич находит место и для лиричности:

«На еще темном утреннем небе, гася яркие огни ночных звезд, красной краской заполыхал утренний рассвет. Пропахшие прогорклыми запахами от дымящихся печных труб тихие крапивенские улицы еще продолжали оставаться во власти сна, когда их тишину нарушили своими колокольными перезвонами крапивенские церкви, оповещая жителей о начале заутренней службы»[29].

комментария 3

Яков Шафран

03.05.2020Инга, вот адрес автора markingennady@yandex.ru

Яков Шафран

03.05.2020Инга, вот адрес автора markingennady@yandex.ru

Инга

07.04.2020Очень интересный материал и книгу хочется прочитать, автору желаю творческих успехов. Спасибо за статью.