Революция среди чинов Петербурга

Музей «Разночинный Петербург» обрёл своё место совсем неподалёку от Витебского вокзала и метро «Пушкинская». Стоит только окунуться в перепутья дворов, как шумный проспект доносится лишь издалека, приглушенно и вяло. Здесь прохожие редки (по меркам городской суматохи), и потому к встрече с музеем можно подойти, настроенным более лирично, с некоторой задумчивостью. Чем примечателен этот подъезд? В нём можно заприметить вождя. Вернее, можно было наткнуться на Владимира Ильича, тогда ещё только готовившего себя к переворотам и бывшего недавним выпускником университета, молодым юристом. В музее несколько экспозиций: на первом этаже залы, посвящённые быту предреволюционного Петербурга со знамёнами императорских полков, мундирами чинов разных рангов и прочими занимательными экспонатами. В соседнем зале – небольшая экспозиция, посвящённая пережитому городом на Неве в годы блокады. Комната обычной ленинградской квартиры с детскими игрушками той поры, утварью, мебелью. В этом помещении я застал сотрудницу музея, экскурсовода, проводившую встречу со школьниками младших классов.

Дело было в январе 2014-го – в год 70-летия полного снятия блокады, потому тема лекции была предопределена, конечно. Забавный эпизод. Женщина спрашивает детей, рассказывая:

«На крыши домов ленинградцев бомбардировщики Люфтваффе сбрасывали бомбы. Какие это были бомбы, ребята?»

«Ядерные», — кричит пузатенький малец с решительным боевым видом.

«Нет-нет, ядерных тогда не было, — уточняет ведущая встречу: зажигательные, конечно. Зажигалки».

Музей Разночинный Петербург

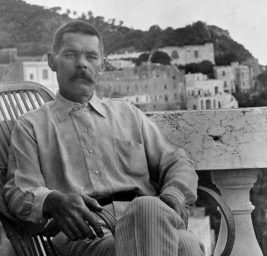

Комната, которую Владимир Ульянов снимал в этом доме у мещан на одном из верхних этажей, без шика, но со вкусом меблирована, и никак не походит на коммунальный быт, столь востребованный страной в постреволюционные годы. Уютно, чисто, светло. Мещане, видимо, всё же не были столь ненавистны революции до поры… Да и она — им. Как-то всё это уживалось тогда в столице, в империи, в людях.

Чернышевский возле общей Победы

Николая Григорьевича в Питере не всякий встретит. Но мне довелось однажды. По дороге к СКК «Петербургский», на открытой сцене перед которым проходил летний рок-фестиваль. В нескольких сотнях метров от станции метро «Парк Победы», столкнулся я с Чернышевским. Он, как полагается памятнику, сидел. На постаменте. Не то чтоб «низко голову наклоня», вроде той героини старой песенки. Напротив, скульптор изобразил писателя с чуть запрокинутой вверх головой, с вьющимися на ветру прядями волос, сдержанными, но явными локонами. Взор «стержня сострадания», как называли Чернышевского каторжане, если верить «Дару» Набокова, был открыт грядущему. Оно, будущее, каждое мгновенье приближалось к ногам писателя и проносилось вихрем мимо. Никто из толпы при мне не остановился, чтоб спросить у Николая Григорьевича, что же, всё-таки, делать.

Признаюсь, что я не ведал тогда, почему для памятника литератору было выбрано именно это расположение. Но можно ли посчитать, что он возле общей Победы неуместен? В конце концов, он был из тех, кто подготовил своими смыслами романов, их характерами и персонажами, людей, определивших суть страны, её конфликтов и противоречий, её распрей и единений, на долгие послереволюционные годы. И сложно сказать, хороши ли эти моменты, определившие историю.

«Каждый выбирает по себе», — как считал поэт Левитанский.

Но Победа в Великой Отечественной войне хороша. И без таких, как Чернышевский, её, может быть, и не было бы, а потому он, в какой-то мере, причастен и к революции, и к Гражданской войне, и к Великой Победе. А значит, там, возле Парка, ему и место. Как и возле побед его родины, так по-разному отвечавшей в сложные периоды истории на поставленный им в заглавии романа вопрос.

Месть портрету в музее

Музей политической истории России в Петербурге нашёл своё место в особняке Матильды Феликсовны Кшесинской, знаменитой танцовщицы. С особняком этим связано немало легенд. К примеру, о спрятанных на придомовой территории от революционеров сокровищах. Впрочем, истории, были и небылицы, рассказывают до сих пор и о самой любимой артистке императорских театров Николая II. К примеру, о дополнительных гонорарах от самодержца.

Портрет императору Николаю II в музее Политической истории в Петербурге

Залов и помещений очень много в корпусах огромного и стилизованного под характерный для эпохи модерна стиль здания. Экспозиция масштабна, грандиозна. В комнате на первом этаже, отведённой памяти балерины, не только фотографии с цитатами из её писем, но и платья, концертные костюмы, даже кадры архивной кинохроники. Хозяйке дома оставили ныне только одну залу. Впрочем, просторную и способную вместить память о спектаклях, премьерах, скитаньях по странам после революции. На нескольких этажах постройки — масштабные стенды, витрины, схемы, посвящённые разным эпохам, периодам, временам. Но самым трагичным мне показался один из первых: тот, в котором приводится летопись отречения императора. Здесь и копии документов, и выдержки из дневников, и фото, и воссозданная атмосфера вагона поезда, стоящего на станции Дно.

Всё это воспоминание о трагедии вершит и довершает приглушённый желтоватый свет. Но масштаб духовного кошмара больше отражали не эти детали. Портрет императора, проколотый штыками матросов, как символ дикости, глупости, цинизма. Низкая месть, подленькое, школьническое отмщение картине. Теперь этот экспонат возвышается в одном из углов просторного помещения. При входе в него. Память о свирепости революции, о злобе оной и о жестокости её. А о том, какой была эта бесчеловечность, написано в книгах именитых свидетелей и очевидцев тех событий. К примеру, в «Несвоевременных мыслях» А.М. Горького. Приступим? К книгам, конечно, к книгам.

Как Ильич в окруженье попал

Финляндский вокзал – место с шустрым людским потоком, резвыми дверями метро, то и дело отлетающими от несущихся по своим делам пассажиров подземки. Напротив знаменитого вокзала, через дорогу, отбегает к набережной площадь с дорожками, скамейками, урнами. По краям она обрамлена специально высаженными и не совсем обычными елями. Здесь, в этом-то окружении хвойных деревьев, и стоит на своём броневике герой октябрьских событий 1917-го. Его бой всё продолжается, судя по тому, что памятник этот не раз оскверняли. Но он так и не пал в борьбе неравной с вандалами. Лишь заботливые хранители истории сдавали его в ремонт и на восстановление.

Я бывал здесь в летнюю жару – вождь стоял. Бывал в морось марта – Ильич на месте. Бывал во мраке декабрьских сумерек, ранних и беспощадных к свету, а Ульянов-Ленин не сходил с броневика. Держал рубежи практически. Хотя, быть может, мёртвым героям и памятникам на постаментах и полагается оставаться всегда на месте и твёрдо стоять на своём. Пока жизнь идёт и идёт всё дальше и дальше мимо них и возле них, порой совсем не примечая, не обращая внимания. На то, что вождь давно в окружении. В окружении ёлок.

Фото автора

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ