Новое

- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России

- Трансформация традиции «лишнего человека» в романе «Главный романс олигарха» В.А. Иванова-Таганского

- Елена Сомова. «Обратная сторона терпения». Эссе

- Нина Щербак. «Лихорадочно и спокойно». Рассказ

- Саша Чёрный. Страшный мир

- Елена Сомова. «Траектория крохотного взлета». Рассказ

Игра отражений и мистика бытия как манифестация процесса творчества. (На примере романа В. Набокова «Отчаяние»)

21.06.2023

Введение. «Отчаяние» – роман Владимира Набокова, написанный на русском языке, был впервые опубликован в 1934 г. Повествование ведется от лица так называемого «ненадёжного рассказчика». Сюжет романа, как всегда бывает у Набокова, необычен, впрочем, весьма обыкновенен для детективного жанра. Главный герой, Герман Карлович, житель Берлина, случайно встречает в лесу бродягу Феликса, которого считает своим двойником. Дела у главного героя идут не совсем хорошо, и он решает использовать сходство преступным образом. Герман убивает Феликса, рассчитывая, что смерть Феликса примут за его смерть, и что это можно будет использовать каким-либо превратным образом. Неожиданно оказывается, что между Германом и Феликсом нет ничего общего.

Методология и источники. Метод исследования романа Набокова определен нами как аналитический, философско-культурологический и структурно-семантический анализ. При интерпретации используются положения философии Павла Флоренского, а также взгляды философов Серебрянного века на проблемы герменевтики (в частности, используются работы Вячеслава Иванова о символизме). Фокусом исследования становится взгляд на творчество В. Набокова и его текст сквозь призму воззрений религиозной философии Павла Флоренского и философских концепций Б. В. Аверина. Отдельно анализируется структурно-семантических аспект текста и его структурная организация. При этом особо актуальными представляются исследования творчества Набокова с использованием, например, концепции спирали (частный случай взгляда на потенциал символики слова, описанный Вячеславом Ивановым). «Порочность круга» для Набокова связана с его замкнутостью, отсутствием динамики, свойственной спирали, которая относится в математике к трансцендентному. Идиома «порочный круг» заимствована из аппарата логики, в которой она трактуется как логическая ошибка, так как какое-либо положение доказывается при посредстве другого, которое само должно быть доказано. Для Набокова, напротив, характерна гармония творчества, но гармония, которая отражает более общий принцип построения – гармонию мироздания. Данные положения согласуются с понятием «палиндрома» или «перевертня» в творчестве Набокова (обозначенного в исследованиях Л. Рягузовой), принцип, который позволяет объяснить игру смыслов, генерирование бесконечного множества значений (на микроуровне, то есть на уровне слова или корня слова) и одновременное сосуществование несколько вариантов развития сюжета (на макроуровне).

Результаты и обсуждение.

Критика романа (эстетические, исторические, культурологические предпосылки интерпретаций). Стоит сделать моментальную оговорку: большинство современников Набокова жестоко раскритиковали роман, а если не раскритиковали, то интерпретировали его совершенно предвратным образом. Основные линии трактовки романа были изложены в статьях критиков-современников В. Вейдле, Вл. Ходасевича, Г. Адамовича, П. Бицилли, Ж.-П. Сартра. О. Дюбанкова в книге «Восприятие В. Набокова в русской критике (1921–1991. М.: Издательство «Икар», 2008) отмечает, что даже «тончайшие критики и писатели русской эмиграции – Адамович, Георгий Иванов, Ходасевич – совершенно не понимали его творчества, и уж во всяком случае, не принимали его». При этом, даже «Ходасевич оказался в одном ряду со своими литературными врагами с Монпарнаса, проницательным критиком Адамовичем, с автором пасквиля Ивановым». Нелицеприятно отзывался о Набокове и А. Амфитеатров, в своем письме Марку Алданову (от 18 февраля 1936) он отмечал: «Прочитал «Отчаяние» Сирина. Мне совсем не понравилось. Претензия огромная, а ведь не убеждает. Талант бесспорный, но калека и так уж вяще изломался, что едва ли и выпрямится» [1, с. 38].

Среди положительных отзывов, в которых отразилась сложность, неоднозначность, неординарность набоковского творчества, можно выделить статью В. Вейдле «Сирин. Отчаяние». В своем критическом отзыве о романе В. Вейдле отмечает, если не положительные стороны произведения, то явные и драгоценные черты прозы Набокова, подмечая, что «тема творчества Сирина – само творчество», а основные герои его романов («Отчаяние», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь») – это «разнообразные, но однородные символы творца, художника, поэта». «Внимание Сирина не столько обращено на окружающий его мир, сколько на собственное «я», обреченное, в силу творческого призвания своего, отражать образы, видения или призраки этого мира. Бессознательные или осознанные мучения этого «я», какое-то беспомощное всемогущество его, непрошенная власть над вещами и людьми, которые на самом деле совсем не вещи и не люди, а лишь порождения его собственного произвола, от которых ему тем не менее некуда бежать, – таково по-разному выраженное, нетождественное в глубине содержание всех перечисленных рассказов и романов». Столь полный комментарий далее продолжается: «Видения отрочества и противополагаемая им бездушная городская суета встречаются, и в «Лужине» и в «Отчаянии», но здесь они соединяются с тем основным душевным опытом, что дает сиринскому искусству его самый сокровенный и самый личный смысл» [2, с. 185–187].

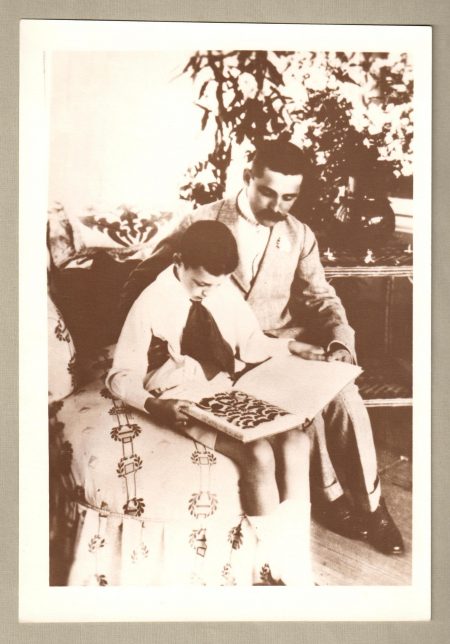

Булла К. Владимир Владимирович Набоков с матерью Еленой Ивановной и с дядей Василием Ивановичем Рукавишниковым.

Положительная оценка высказана и В. Ходасевичем, который ставит роман в ряд произведений, обладающих высоким уровнем смысловой значимости в силу того, что его содержание – описание творческого акта в любом его проявлении. В данном случае, убийство – это метафора создания художественного произведения. Вот что критик пишет о главном герое Германе, который, по его мнению, работает над замыслом преступления точно так же, «как художник работает над своими созданиями»: «Герман является автором и художником», «подлинным, строгим к себе» и «погибает от единой ошибки, от единого промаха, допущенного в произведении, поглотившем все его творческие силы». «В процессе творчества он допускал, что публика, человечество, может не понять и не оценить его создания, – и готов был гордо страдать от непризнанности». «До отчаяния его доводит то, что в провале оказывается виновен он сам, потому что он только талант, а не гений». «Сирин назвал своего героя Германом — мог бы назвать откровенней – Сальери» [3].

Известная трактовка произведения, данная Бицилли в статье «Возрождение аллегории» интересна новым ракурсом видения, который предлагает исследователь-современник Набокова. Он сравнивает роман Набокова с творчеством Салтыкова Щедрина: «А что если он (Германн) Иудушка? Иудушка – нравственный идиот в буквальном значении этого слова («идиот» – человек, существующий сам по себе, вне «среды» в пустом пространстве, то есть не человек…) Для такого человека – не человека – нет разницы между реальными людьми и порождениями его фантазии. Все они – и он сам – помещены для него в этой плоскости, в какой законы логики уже не действуют» [4, с. 213].

В своем отзыве на французский перевод романа Набокова «Отчаянье» знаменитый философ-экзистенциалист Ж.-П. Сартр пишет намного более строгие, нелогичные, если не сказать, грубые вещи, совершенно, казалось бы, невероятные. Сначала он описывает сюжет романа. достаточно подробно: «в один прекрасный день, в Праге, Герман Карлович нос к носу сталкивается с бродягой, «похожим на него, как брат». С этой минуты его преследуют воспоминания о необыкновенном сходстве и растущее искушение им воспользоваться; он как будто видит свой долг в том, чтобы не оставить это чудо в состоянии природного убожества, и чувствует необходимость так или иначе завладеть им – одним словом, испытывает нечто вроде головокружения при виде шедевра. Вы уже догадались, что в конце концов он убьет своего двойника, чтобы самому сойти за покойника». Далее, критик высказывает собственные суждения, анализируя поведение Германа как «настойчивое стремление к самоанализу и саморазрушению», которое «достаточно полно характеризует творческую манеру Набокова». «Он очень талантливый писатель – но писатель-поскребыш. Высказав это обвинение, я имею в виду духовных родителей Набокова, и прежде всего Достоевского: ибо герой этого причудливого романа-недоноска в большей степени, чем на своего двойника Феликса, похож на персонажей «Подростка», «Вечного мужа», «Записок из мертвого дома» – на всех этих изощренных и непримиримых безумцев, вечно исполненных достоинства и вечно униженных, которые резвятся в аду рассудка, измываются надо всем и непрерывно озабочены самооправданием — между тем как сквозь не слишком тугое плетенье их горделивых и жульнических исповедей проглядывают ужас и беззащитность. Разница в том, что Достоевский верил в своих героев» [5, p. 58–61].

Не стоит полагать, что жесткая необоснованная критика или, напротив, излишняя надуманность трактовки (часто не имеющая под собой особой почвы) была свойственна только современникам Набокова. Свобода интерпретации часто определяется установками самих исследователей, их опытом и профессиональными интересами, вне зависимости от исторической эпохи. В одной из недавних научных статей, («Отчаяние Владимира Набокова: Смертельная схватка с другим») О. Оришева дает подробный пост-лакановский анализ «Отчаяния» и рассматривает его как пример психоаналитического дискурса, в котором представлена «феноменология расщепленного сознания», в котором «речь главного героя вступает во взаимодействие с дискурсом подсознательного». Автор статьи подробно объясняет, почему Набоков принимал ярко выраженную анти-фрейдистскую позицию, указывает на «его стремление предотвратить и упредить фрейдистские интерпретации», о «желании оградить от потенциального вторжения собственное «идеальное детство», как некий неприкосновенный запас», которое есть «постоянно действующий генератор счастья». Исследователь замечает, что «к сфере компетенции романа относятся сами способы полагания субъективности», а при таком типе мышления особую важность приобретает мотив раздвоения, удвоения, двойничества. Заканчивается статья идеей о том, что «желания Германа покончить с Другим при сохранении болезненной зависимости от него можно рассматривать как иллюстрацию той двойственной роли, которую эта фигура играет для всякого индивида». «Другой является необходимым условием функционирования психики в режиме Я, в силу того, что любой возможный образ Я заимствуется, приходит «извне», поэтому уничтожение Другого оказывается равноценным самоуничтожению», при этом «Другой остается инстанцией, которая неизменно ставит самоидентичность индивида под вопрос» [6].

Еще более интересными, строгими и слегка надуманными оказываются взгляды современной исследовательницы творчества Набокова, которая пишет книгу на английском языке и издает ее в Вене [7]. Юдит Дематагода констатирует недовольство автора современной русской модернистской прозой. В «Отчаянии», по мысли Ю. Дематагода, «эмигрант-нарцисс Герман Герман вспоминает (в своей темной и комично-идео-синкритичной манере), о том, как он однажды встретил своего двойника Феликса». Его нарратив при этом «полон черного юмора, и ложных ходов сюжетной линии», а «основной мишенью критики и пародии Набокова становится творчество Достоевского». Далее Дематагода приводит аргумент в защиту мотива нежных отношений и чувств между Германом и Феликсом, в доказательство оных приводится тот факт, что в тексте Набокова жена Германа описана как «не совсем красивая» (is described to be unattractive) [7, c. 89]. Далее следует интерпретация знаменитой сцены «диссоциации» героя-повествователя от самого себя в момент, когда он занимается любовью со своей женой (одна из кульминационных сцен в романе). Заканчивается анализ тем, что автор статьи решает, что Набокову были весьма близки идеи Шопенгауэра, высказанные в работе «The World and Will and Representation» (1818), в которых говорится об обретении эстетической ценности исключительно «при опыте отстранения от концептуальных индивидуальных желаний». Так автор пытается объяснить один из любимых трюков Набокова, заключающихся в слиянии и размежевании героя и автора-повествователя, то есть невозможности полного или длительного разделения героя и автора-рассказчика, героя и наблюдателя по ходу романа.

На наш взгляд, если идея о нежных чувствах Германа к Феликсу очаровательна (схожие мысли прослеживаются в современном кинематографе, например, в фильме Call me by your name, в котором герои обретают идентичность только посредством общения друг с другом и зеркальности этих отношений), то вопрос о Достоевском и выводы в отношении взглядов автора, рассказчика и Набокова на вопросы любви, высказанные некоторыми критиками, удивляют неимоверно. Существует ряд современных исследований, в которых утверждается (как, например, в книге Лины Целковой «Романы Вл. Набокова и русская литературная традиция, глава «Любовь к людям в романе «Отчаяние». [8, с. 126–147], что роман Набокова направлен на сознательное желание разоблачить идейно-философскую и художественно-эстетическую платформу Достоевского: «Писать роман ради изображения обыкновенного пошляка, преступника без чести и совести <…> не было никакого смысла. Показать «внутренний мир такого героя» — так же не могло стать большой художественной удачей. Можно было только действовать от противного – постоянно развенчивать Достоевского. И, по всей видимости, это была благодатная и даже космическая задача для нового творца». Далее автор исследования выдвигает несколько головокружительных гипотез в отношении романа, которые звучат просто устрашающе. Во-первых, делается вывод о том, что «ни сочувствовать преступнику, ни любить его нельзя, каким бы он ни был». (Сложно предположить, что такой глубокий, чуткий художник как Набоков (или его «абстрактный автор») делает подобные выводы и столь далек от понимания любви). А, во-вторых, высказывание «литература – это любовь к людям» – интерпретируется как набоковский сарказм, который можно рассматривать в качестве насмешливого выпада против главного соперника, каким в этом романе является Достоевский.

Александр Долинин не делает столь поспешных и смелых выводов, полагая, что, среди прочего, роман Набокова – это не столько критика Достоевского, сколько попытка критики «достоевской струны в современной русской прозе, от символистов, до постреволюционных модернистов». Сходным образом, А. Долинин обводит контуры определенных литературных реминисценций в тексте: «пронизывающие роман литературные аллюзии выявляют истинную генеалогию самозванного «гения», ведущего свое происхождение о самых знаменитых безумцев русской прозы – от своего тезки из «Пиковой дамы» и гоголевского Поприщина, от Голядкина из «Двойника» Достоевского, от Передонова из «Мелкого беса» Сологуба и Дудкина из «Петербурга» А. Белого» [9, c. 210].

Подытоживая вышесказанное, следует добавить, что на наш взгляд, известный литературный критик, современник В. Набокова, Георгий Адамович в своей книге «Одиночество и свобода» подмечает очень важный элемент, необходимый для понимания романа «Отчаяние». Он пишет, с одной стороны, (то, что фиксирует и не забывают современные исследователи) еще менее приятные вещи о Набокове, якобы, уточняет, например, что в романе «Отчаяние», «по самому замыслу все двоится и отбрасывает фантастически-зловещие тени», говорит о том, что Сирину-создателю «недостает ощущения разницы между организмом и вещью, у него как будто нет животворящей влаги в образах». Но с другой стороны, Г. Адамович тонко и точно отмечает (возможно, даже совершенно неосознанно, желая высказать самую жесткую критику), что «найти Набокову в нашей литературе место и приклеить к его творчеству ярлык было бы нетрудно». Кроме того, Г. Адамович пишет о том, что «Отчаяние» – лучший роман Набокова и что в нем «схема, представлявшаяся приемлемой и правильной», существует «сама по себе», а «сомнения и недоумения Германа» – тоже «сами по себе» и «ничего общего между тем и другим нет». «Набоков – нечто столь причудливое, что о логике не приходится и говорить». Люди, о которых рассказывает Набоков, «очерчены в высшей степени метко, но – как у Гоголя – им чего-то недостает, чего-то неуловимого и важнейшего: последнего дуновения или, может быть, проще – души». Критик справедливо отмечает, что «для творчества показателен главным образом его строй, или – по-другому – его тон, звук, окраска, то, что выражает самую сущность замысла, то, чего автор не в силах ни придумать, ни подделать. Придумать фабулу можно ведь какую угодно — как в стихи можно нагромоздить сколько угодно возвышенных мыслей и соображений, без того чтобы стихи стали поэзией: для оценки, для понимания надо вслушаться в стихи или в прозу, не следует слишком доверять голословным притязаниям на те или иные чувства»! В набоковской прозе, считает Г. Адамович, звук напоминает свист ветра, будто несущего в себе и с собой «легкость в мыслях необыкновенную» [10, c. 122].

Выводы Георгия Адамовича удивительно точны, хотя он, пожалуй, балансирует на грани «положительной» и «отрицательной» оценки, решительно склоняясь в сторону отрицания. Однако, в его описаниях нет однообразия трактовки исключительно фабулы или сюжета, попыток додумать произведение, подарить в этой интерпретации самого себя. Г. Адамович как будто бы улавливает в Набокове то, что другие критики не всегда чувствуют: неординарность, странность, меткость, причудливость.

Для Набокова «строй» романа, «его тон, звук, окраска», исключительно важны. В своих лекциях по русской литературе писатель часто говорил о подобных тонкостях. Например, уточнял, что один рассказ Чехова основан на синтаксисе волн, на оттенках того или иного настроения. А мир Горького, по его мнению, состоял из молекул. При этом Набоков отмечал, что мир волн гораздо ближе к современному научному представлению о строении вселенной [11, p. 337–338].

Вслед за А. Долининым и другими исследователями, можно подчерпнуть немало связей между творчеством Набокова и классической русской литературой, как и литературой модернистской. Но связи эти изоморфны, иногда иллюзорны. Это не предметные или сюжетные соответствия, а, скорее, связи «эхо-подобные», или даже «кентавро-подобные», то есть заключаются, прежде всего, в сходной (или, напротив, отличной) форме подачи, схожем или, напротив, несхожем, тоне (иногда звуке повествования).

Например, можно проследить такого рода взаимодействия между прозой Набокова и творчеством А. Чехова и И. Бунина. У Антона Чехова есть рассказ «На святках», в котором понимание написанного письма вытекает из того, что оно просто происходит, вне обозначения этого процесса в тексте. По сюжету героиня получает письмо от родителей, в котором ничего не написано, кроме штампов, которые военный писарь умудрился туда включить. Героиня все равно понимает, о чем письмо – слезы текут из ее глаз, она представляет себе деревню, где отец с матерью живут в ожидании ее, давно уехавшей от них в город. Та же самая опосредованная связь произведений Набокова наблюдается и с рассказами Ивана Бунина («Чистый понедельник», «Легкое дыхание», «Сны Чанга»). В этих рассказах доминируют мотивы соприкосновения с вечностью, «третьей правдой», дыханием незримого мира, которое выпархивает со страниц книги. У Набокова та же традиция или идея: показать или даже намекнуть на сопричастность вечному, увидеть тень «соглядатая». Отсюда и свойственная Набокову речь, так называемый свободный косвенный дискурс (СКД), которым, по мнению лингвистов, Набоков часто пользуется: повествователь в третьем лице частично уступает персонажу праву на речевой акт «Помнит ли он вязы?».

Итак, легкость, тон повествования, звучание нарратива, текстура, объемность интерпретаций, мириад дополнительных смыслов, вступающих друг с другом в взаимодействие, пусть даже «свист ветра» …

Философия Павла Флоренского и творчество Набокова. Б. В. Аверин, в статье «Воспоминание у Набокова и Флоренского» (глава в книге «Дар Мнемозины (романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции)». СПб: Амфора, 2003) пишет о том, что детство для Набокова – рай, утраченный вместе с родиной, самая счастливая, самая совершенная пора его жизни, предмет постоянной неизбывной тоски, «колыбель», которая «качается над бездной», но самое главное – «острота его зрительной и слуховой памяти», «цепкости восприятия зрительных и слуховых подробностей и значение, которое он придавал этой своей природной особенности». Острота впечатлений, владение языком, способным зафиксировать их богатство в его различности, изобилие нюансов. Неслучайно автор-повествователь в «Отчаянии» говорит о том, что «художник видит именно разницу. Сходство видит профан…» Подобное обостренное восприятие помогает понять, почему для Набокова неприемлемым было прямое, прямолинейное обращение к тому, что называется «последними вопросами бытия». Набоков не только не вторгается в какие-то важные моменты, он их деликатно обходит. Б. В. Аверин приводит пример из романа «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», в котором герой устремляется к умирающему брату, чтобы услышать из его уст последнюю, предсмертную тайну – и не застает брата в живых. «Но добравшись до больницы, герой понимает, что желание узнать предсмертную тайну отступает как в сущности ничего не значащее». «Тайна оказалась ему не нужна еще прежде, чем он узнал о ее недоступности». «По Набокову, в этом отказе от стремления раскрыть тайну – благородное целомудрие героя. Заменой напрямую открытой тайны становится для героя то внутреннее понимание чего-то важнейшего (словесно не эксплицированного), которое приходит к нему, пока он сидит у кровати случайного человека, уверенный, что рядом с ним – спящий Себастьян». Таким образом, Б. А. Аверин отмечает важный момент «неприличия» прямого взгляда на тайные основы бытия, предпочтение ему взгляда косвенного, «подглядывания». Далее идет сравнение с идеями Павла Флоренского: «Бытие в основе таинственно и не хочет, чтобы тайны его обнажались словом. Очень тонка та поверхность жизни, о которой праведно и дозволено говорить; остальному же, корням жизни, может быть, самому главному, приличествует подземный мрак. Правда, влечет познать его, но это надлежит делать именно подглядывая, а не нагло рассматривая пристальным взглядом, – доходить до неведомого „каким-то незаконнорожденным рассуждением“, как говорил о познании первичного мрака материи Платон, но никак не внятными, да еще вдобавок сообща, силлогизмами» [12, 13].

Для П. Флоренского, как и для Набокова, истинность человека выявляется лишь через целостность человеческой личности, а целостность эта дана не в отдельных моментах настоящего, а обретается лишь по прохождении всего жизненного пути. На макроуровне, то есть на уровне философском. А на микроуровне, то есть на уровне приема, реализации данной философской мысли, в романе существует принцип повторов, излюбленный прием Набокова: «Построение подавляющего большинства набоковских сюжетов повторяет, эту хаотичную картину действительности… Лишь постепенно по мере чтения, сюжет начинает проясняться» [12, с. 296]. Объединение идеи вечности и приема повтора происходит в эпизоде романа, когда Герман видит сон. Сон и дает определенный ключ к пониманию всего произведения. Сон Германа повторяется, а во сне он видит комнату (««будто нахожусь в длинном коридоре, в глубине – дверь, – и страстно хочу, не смею, но наконец решаюсь к ней подойти и ее отворить; отворив ее, я со стоном просыпаюсь, ибо за дверью оказывается нечто невообразимо страшное, а именно: совершенно пустая — голая, заново выбеленная комната, – больше ничего, но это было так ужасно, что невозможно было выдержать»). При анализе этого сна Б. В. Аверин отмечает, что в русской традиции есть только два определения вечности. Одно, данное Толстым в «Войне и мире» в связи с Андреем Болконским («Умереть, значит – проснуться»), а другое, данное Свидригайловым Достоевского, про вечность как маленькую комнату, «эдак вроде деревенской бани».

Философская концепция символизма Вячеслава Иванова и творчество В. Набокова. Важнейшим ключом к пониманию творчества Набокова становится отношение писателя к слову. Богатство языковой палитры Набокова отмечается всеми исследователями. В частности, Л. Н. Рягузова проводит подробный анализ принципа построения произведений Набокова как «перевертня» или «палиндрома» [14], который позволяет читать слова слева-направо, справа-налево. Подобный слова-кентавры позволяют сосуществовать различным языкам в романах Набокова, обеспечивает одновременное развитие нескольких сюжетных линий. Данный принцип использования языковых средств имеет своей философской базой, среди прочих, концепции Вячеслава Иванова в отношении символизма. Концепция ивановской иконографии строится аналогично средневековой богословской, в частности иконописной. Как пишут критики, «отвергнутое формалистами понятие «образ», подобно иконам, «должно представляться душе читателя осязательно-выпуклыми и жизненно-красочными, оттененными и осиянными, движущимися или застылыми, сообразно природе их зрительного явления» [15, с. 12–13]. Таким образом, слово для писателей Серебряного века (особенно для Набокова) часто становится не просто средством выражения, слово фактически материализуется, приобретая свойства мира, соприкасаясь с его таинственной сутью. Символ – «некая изначальная форма и категория», «искони заложенная народом в душу его певцов». Символ «неадекватен внешнему слову». Он «многолик, многозначущ и всегда темен в последней глубине» «Символ имеет душу и внутреннее развитие, он живет и перерождается». Путь символов – путь по забытым следам, на котором вспоминается «юность мира» [15, c. 14–76].

Космическая структура прозы Набокова: смерть как дар бытия. Говоря о вечности, о мистическом опыте, о соприкосновении Германа с миром иного, особо актуальными представляются исследования Набокова, проведенные Э. Пивановой и опубликованные в книге «Гармония художественного текста в метапоэтике В. Набокова» [16, p. 70], в которой, в некотором смысле, продолжена известная работа Сергея Давыдова (книга «Тексты – матрешки Владимира Набокова»), в которой в свое время была отмечена, проштудирована, структурно объяснена игра двойников, зеркальность набоковской прозы. Продолжая традицию структурного анализа, углубляя и расширяя ее масштабы, Э. Пиванова отмечает космическую структура произведений Набокова. В частности, очень интересны положения исследовательницы в отношении того, что замкнутый круг – это фигура порочной практики, а для Набокова намного ближе становится идея и концепция спирали. Вот как пишет об этом сам Набоков: «Спираль – одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным. Пришло мне это в голову в гимназические годы, и тогда же я придумал, что бывшая столько популярной в России гегелевская триада в сущности выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени» [16, с. 134]. Порочность круга для Набокова, как отмечает Э. Пиванова, связана с его замкнутостью, отсутствием динамики, свойственной спирали, которая относится в математике к трансцендентному. Идиома «порочный круг» заимствована из аппарата логики, в которой она трактуется как логическая ошибка, так как какое-либо положение доказывается при посредстве другого, которое само должно быть доказано. Для Набокова, напротив, характерна гармония творчества, но гармония, которая отражает более общий принцип – гармонию мироздания: «Как можно говорить о труде (писательском), когда речь идет о гармонии математических величин, о движении планет, о планомерности природных законов [17, p. 406]. Вновь, особо важным здесь также становится взгляд на слова в традиции символизма, обозначенной в философской концепции Вячеслава Иванова. Слово становится потаенным кладезем значений, которые постепенно разворачиваются по ходу чтения. При этом для символизма любое слово не обязательно становится символом, поскольку символ должен иметь большую многоликость, подобно слову «кольца», для которого значение не всегда однозначно, имеет больший спектр интерпретационного поля [15, c. 189].

Набоков пишет предисловие к американскому изданию «Отчаяния». Пишет о том, что роман «Отчаяние» был написан в Берлине, в 1932 г., в 1934 г. печатался в «Современных Записках», а в 1936-м берлинское издательство «Петрополис» выпустило его книгой. Затем Набоков поясняет, что «в конце 1936 г., все еще в Берлине – где другой скотский режим уже завладел громкоговорителями, – я перевел «Отчаяние» для одного лондонского издателя». «Отчаяние», подобно всем прочим моим книгам, не предлагает никакого общественного комментария, не приносит в зубах никакого назидания. Книга эта не поднимает нравственного органа человека и не указывает человечеству верный выход. В ней гораздо меньше «идей», чем в тех сочных, пошлых романах, которые так истошно превозносятся в коротком гулком проулке, где ахи и шиканье перекликаются эхом». «Эта книга менее белоэмигрантская, чем другие мои русские романы; по этой причине она должна вызвать меньше недоумения и раздражения у читателей, взращенных на левой пропаганде тридцатых годов. Читателям же попроще придутся по вкусу простота композиции и симпатичный сюжет; впрочем, он не до такой степени незамысловат, как это полагает сочинитель хамского письма в одиннадцатой главе. В книге масса увлекательных разговоров, читать же последнюю сцену с Феликсом в зимнем лесу – одно удовольствие». Далее Набокова пишет о том, что Герман и Гумберт (главный герой романа «Лолита») немного схожи, в том, что «оба они душевнобольные негодяи», а еще он отмечает, что есть в романе «обрывки стихов, с одной стороны повторяющейся строчкой, которые Герман бормочет в четвертной главе, — из стихотворения Пушкина к жене, написанного в половине 1830-х годов». Напомним, что стихотворение приведено целиком, роман посвящен «моей жене», а вступление к американскому изданию написано уже в Монтре, 1 марта 1865 г. Заканчивает Набоков предисловие словами о том, что не помнит, удалость ли Герману «снять тот фильм, который он предлагал режиссировать».

Георгий Адамович уточнил, что сюжет (схема романа) и рассуждения главного героя существуют «сами по себе», то есть независимо друг от друга. (Это не совсем так, конечно. Безусловно, все в романе взаимосвязано, смысловыми и другими, метафорическими, метонимическими связями). Но критиком подмечается, что схемный ход, фабула, сюжет, могут стать любыми. В «Отчаянии» это – убийство, в «Лолите» – путешествие и похищение, в «Аде» – семейная хроника (при этом есть два главных героя, воплотившие в себе всех остальных героев и все вместе взятое человечество). А, вот, рассуждения – это тонкая материя, личный опыт героя, воплощение авторского опыта, который распадается на множество реминисценций и эпизодов. В некотором смысле, актуальны здесь (не по теме, а по настроению) рассуждения Марины Цветаевой о творчестве Бальмонта («Слово о Бальмонте), в котором поэтесса (для того, чтобы характеризовать Бальмонта) пишет следующие замечания: «Бог не может не дать. Царь не может не дать. Поэт не может не дать». Бальмонт щедр, Набоков щедр. Имеется в виду высшее проявление щедрости и человечности. Главный герой в романе Набокова (а вслед за ним читатель) сталкивается не с критикой литературных произведений, описанием, историей, он становится свидетелем мистического опыта, чуда, которое проявляется при взаимодействии героя (да и читателя) с запредельным. Человеческие взаимоотношения подчиняются тем же законам мироздания, что и, скажем, движения планет, только в миниатюре, но это нужно прочувствовать, увидеть, услышать, общий мировой порядок. Набоков не был религиозен, тем не менее для него существовал, как и для других поэтов серебряного века, мистический опыт. В случае «Отчаяния» совершенно не нужно говорить о Боге, но важно говорить о чем-то особом, за гранью этого мира, то что «просвечивает» сквозь текст.

По сюжету подобное соприкосновение с удивительным таково. Встретились два человека, самых близких, похожих. Именно это встреча и есть тайна, главное событие (некоторые критики подчеркивают зеркальность их встреч: 9 мая, 1 октября, 9 марта). Через какое-то время главный герой снова остается – один. Был – один, вдруг их – стало двое! А потом – снова один. Спираль есть постоянное движение, изменение, динамика материи. Идея убийства как бы снимает «порочный круг», так как герой выходит на новый этап развития после встречи с чем-то важным, чем-то, что полностью овладевает его сознанием. Фактически убийства не происходит. Феликс – счастливый, Герман, пусть будет, – пушкинский игрок (тот самый, которому у Пушкина мерещится одна и та же карта, вдруг – раз, и подмигивает!). Это, по-прежнему, – игра смыслов и аллюзий («выпадет, не выпадет»!) Но если для героя романа подобная игра меняет очертания, находится в постоянной динамике своего начала и продолжения, то для Бога, для высших проявлений бытия, для материи, существующей за пределами пространства и времени героев, – все едино, все сопричастно, неделимо. Бог не может делить, Бог не может не дать. Бог не может не охватить все. При этом герой-рассказчик частично берет на себя полномочия создателя. Он, как демиург, не может не подарить своему герою вечность, вычеркнув его в какой-то момент из текста навсегда. Автор на какой-то момент тоже становится Богом, как и рассказчик. Исследователь Давыдов отмечает, что повесть Германа является вставным «внутренним» текстом романа Набокова. «Авторство Набокова проявляется лишь в разнице жанровых определений текста. Герман называет свое произведение «повестью или рассказом», в то время как Набоков определяет свой текст как роман» [18, p. 39].

Не менее важна идея и о трудностях создания любого художественного произведения. В этой связи, исключительно важным для понимания «Отчаяния» оказывается идея еще об одном роде искусства, о кинематографе, то есть о «съемках фильма». (Есть в романе и другие примеры упоминания произведений искусства, например, эпизод, когда брат жены Германа делает его портрет в манере кубизма). Процесс запечатления чего-то на кинопленку соразмерно акту убийству (в этом смысле персонаж-фотограф в романе Джона Фаулза «Коллекционер» ближе по своей сути к убийце, Калибану, «коллекционеру», чем простой художник). Фотография отнимает у человека его самого, фотограф стремится запечатлеть что-то, остановить, присвоить себе. Интересно, что в отличии от изобразительного искусства, фотография или кинофильм позволяют сделать замену одного человека другим и запечатлеть не только то, что художник захотел увидеть или открыть (как при создании портрета), но и то, что проявляется на снимке помимо его воли. Подобный аспект фотографии или фильма нередко отмечается специалистами художественной фотосъемки. Определить, остановить, увековечить – вот свойства фильма, которые сродни убийству. А с другой стороны, при съемках фильма есть возможность «запечатлеть еще что-то», это и позволяет придать фильму структуру спирали (так собственно и выглядит фотопленка). И, наконец, идея любого фильма – это возможность «выпрыгнуть из себя», возможность посмотреть на себя со стороны (в унисон идеям Шопенгауэра!)

Вот как пишет о съемках фильма Герман: «Рeшившись, наконец, я повернулся к нему. Но посмотрeл на его лицо не сразу; я начал с ног, как бывает в кинематографe, когда форсит оператор. Сперва: пыльные башмачища, толстые носки, плохо подтянутые; затeм – лоснящиеся синие штаны (тогда были плисовые, – вeроятно, сгнили) и рука, держащая сухой хлeбец. Затeм м синий пиджак и под ним вязаный жилет дикого цвeта. Еще выше – знакомый воротничок, теперь сравнительно чистый. Тут я остановился. Оставить его без головы, или продолжать его строить? Прикрывшись рукой, я сквозь пальцы посмотрeл на его лицо» [19, p. 9–176].

Что же главное в этом описании? Мне представляется, – детали, способность главного героя и рассказчика сконцентрироваться на каждом детали человеческого тела и одежды, как под микроскопом изучить его, впитать, почти полностью поглотить, запомнить.

Еще один мотив романа Набокова – хрупкая легкость бытия, завеса между этим миром и миром другим. Человеческий страх до этой внезапно подсмотренной тайны дотронуться, и одновременное горячее желание ее изведать. Тайное существует совсем рядом. Интересно, что Герман, встретившись с этим тайным, потусторонним, в лице Феликса, не может рассказать об этом никому, даже собственной жене. Когда Герман говорит о своей жене, действительно, возникает на какую-то секунду, ощущение, что главному герою намного дороже Феликс. («Зеркало. И ничего не случилось. Зеркало, зеркало, зеркало. Сколько угодно, – не боюсь. Зеркало. Смотреться в зеркало. Я это говорил о жене. Трудно говорить, если меня все время перебивают»). Но это лишь минутное ощущение, ведь встреча с Феликсом – событие совершенно другого, иногда плана, почти божественного порядка. Жена является частью внутреннего мира Германа, впрямую или косвенно, она противопоставлена миру тайны. Впрочем, на какой-то момент она тоже становится с этим миром тайны соотносима…

Вот, например, как пишет Герман-повествователь о своей жене в самом начале книги. Пишет Герман о своей жене с усердием ученого-этимолога, детально и точно. В этих описаниях много подробностей, а самые странные или даже «устрашающие» из них становятся не констатацией изъянов, а манифестацией теплоты и бесконечной нежности, при этом вектор направленности этой нежности не исключает появление другого адресата. Сходным образом, можно говорить о том, что образ жены Лизы несколько схож с образом матери Лолиты, которую в самом начале романа «Лолита» автор заставляет попасть под автомобиль и которая устраняется из романа, чтобы уступить место своей дочери, оставить ее наедине с Гумбертом. Как мы полагаем, вполне возможно, что любой женский образ в «Лолите» имеет отношение к образу «Лолиты», как дополняет и оттеняет образ Гумберта фигура Куилти. Каждый образ в романе «Отчаяние» имеет отношение к образу жены и самого Германа, являя собой их разные, преломленные сознанием, зрением, слухом, осязанием варианты.

Набоков соединяет героев любым образом, объединяя как буквы слов в причудливые комбинации. Герои могут быть срощены друг с другом, а потом снова отрываться друг от друга, как атомы, даже расщепляться. Их энергетический потенциал сродни силе ветра или движению волн. Обычный, вернее привычный механизм создания «образа» одного героя совершенно не действуют при описании прозы Набокова, все герои взаимосвязаны, как молекулы воды, или капли воды в морском воздухе. Герои, как и чувства, ощущения текучи, способны вступать друг с другом в разные комбинации.

Набоков соединяет героев любым образом, объединяя как буквы слов в причудливые комбинации. Герои могут быть срощены друг с другом, а потом снова отрываться друг от друга, как атомы, даже расщепляться. Их энергетический потенциал сродни силе ветра или движению волн. Обычный, вернее привычный механизм создания «образа» одного героя совершенно не действуют при описании прозы Набокова, все герои взаимосвязаны, как молекулы воды, или капли воды в морском воздухе. Герои, как и чувства, ощущения текучи, способны вступать друг с другом в разные комбинации.

Итак, герой-рассказчик представляет читателю жену Германа: «и на фоне моей аккуратности и чистоты ералаш, который всюду сеяла Лида, сладкий, вульгарный запах ее духов. Но ее недостатки, ее святая тупость, институтские фурирчики в подушку не сердили меня. Мы никогда не ссорились, я никогда не сделал ей ни одного замечания, – какую бы глупость она на людях ни сморозила, как бы дурно она ни оделась. Не разбиралась, бедная, в оттенках: ей казалось, что, если все одного цвета, цель достигнута, гармония полная, и поэтому она могла нацепить изумрудно-зеленую фетровую шляпу при платье оливковом или нильской воды. Любила, чтобы все «повторялось», – если кушак черный, то уже непременно какой-нибудь черный кантик или черный бантик на шее. В первые годы нашего брака она носила белье со швейцарским шитьем. Ей ничего не стоило к воздушному платью надеть плотные осенние башмаки, – нет, тайны гармонии ей были совершенно недоступны, и с этим связывалась необычайная ее безалаберность, неряшливость» [19, p. 9–176].

К чему реферирует, вернее на что настраивает этот отрывок? Обманув ожидания читателя (ах, он ее не любит, раз она носит черный бантик на шее!), текст полностью захватывает внимание и само-разворачивается далее: «я иногда спрашивал себя, за что, собственно, ее люблю, – может быть, за теплый карий раек пушистых глаз, за естественную боковую волну в кое-как причесанных каштановых волосах, за круглые, подвижные плечи, а всего вернее – за ее любовь ко мне. Я был для нее идеалом мужчины: умница, смельчак. Наряднее меня не одевался никто, – помню, когда я сшил себе новый смокинг с огромными панталонами, она тихо всплеснула руками, в тихом изнеможении опустилась на стул и тихо произнесла: «Ах, Герман…» – это было восхищение, граничившее с какой-то райской грустью» [19].

Те же взаимоотношения полярных ощущений, соотнесение и противопоставление «сходства и различия», «доверия и обмана», «любви и нелюбви». Сложнее увидеть различия, а не сходства, как сложнее увидеть в человеке недостатки, и принять их, полюбить, оставив достоинства, восхищение и самообман эпохе романтизма. Сложнее ощутить и передать динамику чувства, а не ее окаменелость. Герман не романтичен, но удивительно точен в понимании, постижении любви, в видении другого человека, наперекор критикам, которые считают, что можно любить исключительно красивых и хороших людей, и что Герман несимпатичен нам с самого начала. Почему же несимпатичен герой, который так искренне исповедуется? Потому ли только, что автор нам подсказал, какой он ужасный?

Особо интересным становится богатство языковых средств и их контрастное употребление на уровне предложения («и на фоне моей аккуратности и чистоты ералаш, который всюду сеяла Лида, сладкий, вульгарный запах ее духов), на лексическом уровне («святая тупость, институтские фурирчики», нарочитые повторы и эхо-элементы (рифмованные перечисления «черный кантик», «черный бантик»).

Далее по тексту следует: «Пользуясь ее доверчивостью, с безотчетным чувством, быть может, что, украшая образ любимого ею человека, иду ей навстречу, творю доброе, полезное для ее счастья дело, я за десять лет нашей совместной жизни наврал о себе, о своем прошлом, о своих приключениях так много, что мне самому все помнить и держать наготове для возможных ссылок – было бы непосильно» [19].

Что же здесь такого «неприятного?» Скорее – обезоруживающая искренность и полное отсутствие клише и штампов. А одновременно, как нашептывает едва различимый голос рассудка: «абсолютное злодейство главного героя, поразительное и совершенно восхитительное!».

И снова – «тайна», эксплицитно высказанная Германом: «Ее любовь ко мне почти выступала за ту черту, которая определяла все ее другие чувства. В иные ночи – лунные, летние – самые оседлые ее мысли превращались в робких кочевников. Это длилось недолго, заходили они недалеко; мир замыкался опять, – простейший мир; самое сложное в нем было разыскивание телефонного номера, записанного на одной из страниц библиотечной книги, одолженной как раз тем знакомым, которым следовало позвонить» [19].

По большому счету, в тексте рисуется «примитивный мир» главной героини, если бы не фраза «почти выступала за эту черту». Именно эта фраза и переворачивает смысл всего текста, выносит отношение Лизы к Герману, и Германа к Лизе, за пределы текста, и за пределы обыкновенного чувства, несмотря на то, что для придирчивого критика приведенное описание может являть собой констатацию чего-то мелкого, а значит – отрицательного. Нам представляется, что повествователь скорее рисует идеальный мир существования двух людей, их полную, нелогичную, но совершенную гармонию, за которой неминуемо следует выход героев из этой гармонии, и снова восстановление этой полной гармонию, как череда слияний, отторжений, новых слияний, на совершенно новом уровне.

Далее герой-повествователь продолжает описывать взаимоотношения Германа с женой, и в какой-то момент понимает, что не может рассказать ей об их встречи с Феликсом: «Почему я ей не сказал о невероятном моем приключении? Я, рассказывавший ей уйму чудесных небылиц, точно не смел оскверненными не раз устами поведать ей чудесную правду. А может быть, удерживало меня другое: писатель не читает во всеуслышание неоконченного черновика, дикарь не произносит слов, обозначающих вещи таинственные, сомнительно к нему настроенные, сама Лида не любила преждевременного именования едва светающих событий» [19].

И снова – молчание вместо слов, упоминание о событии, значение или тайный смысл которого не выражен эксплицитно. При этом тайна описана именно женой Германа, названа нечетко, но точно, как «едва светающее событие».

А потом следует продолжение. Снова рассуждения Германа о Феликсе: «Прошел май, и воспоминание о Феликсe затянулось. Отмeчаю сам для себя ровный ритм этой фразы: банальную повeствовательность первых двух слов и затeм – длинный вздох идиотического удовлетворения. Любителям сенсаций я, однако, укажу на то, что затягивается, собственно говоря, не воспоминание, а рана» [19].

«Воспоминание», – чего? Вечного? Важного? Встречи, события, эпизода прошлого? Феликс является для Германа кем-то настолько важным, что это даже сложно выразить. Может быть, самым важным на свете. «Отражением», «двойником», «счастливым воплощением Германа»? Важен сам факт события. Встреча с Феликсом оставляет «рану», и является эта встреча приобщением к чему-то запредельному, чему-то, что являет собой материю более высокого порядка. Это «неназванное» отражается лишь в том ощущении таинственного, которое главный герой испытывает, не в силах рассказать о Феликсе своей жене.

Далее следует эпизод, в котором Феликс понимает, что письмо, которое он написал Феликсу, адресовано ему самому, а за этим следует обращение рассказчика к проблемам творческого акта, «удачной коммуникации», возможности рассказать о событии: «Помнишь, как тогда-то и там-то…» (слeдует обстоятельное воспоминание) вводятся не столько для того, чтобы освeжить память корреспондента, сколько для того, чтобы дать читателю нужную справку, – так что в общем картина получается довольно комическая, – особенно, повторяю, смeшны эти аккуратно выписанные и ни к черту ненужные даты, – и когда, в концe вдруг протискивается Зет, чтобы написать своему личному корреспонденту (ибо в таком романe переписываются рeшительно всe) о смерти Икса и Игрека или о благополучном их соединении, то читатель внезапно чувствует, что всему этому предпочел бы самое обыкновенное письмо от налогового инспектора» [19].

Все эти слова о памяти, о воспоминании, о желании поделиться сокровенным. На эту тему автор иронизирует, констатируя, что часто за воспоминанием следуют беспомощные слова «помнишь, как когда-то и там-то… (следует обстоятельное воспоминание»)». Личный опыт уникален («о смерти», «о благополучии их соединения»). А для другого человека личный опыт может быть совершенно неважен («обыкновенное письмо от налогового инспектора»). (Сходным образом, в какой-то момент в литературе появляется роман «Апокриф Аглаи» Ежи Сосновского, в котором герой (поляк и музыкант) влюбляется в женщину, которая полностью соответствует его желаниям, настолько, что дух захватывает, даже страшно. Он бросает ради нее все на свете, а потом оказывается, что это кукла, которой управляли десять человек, то есть наглядно продемонстрирована невозможность идеального, невозможность точного повторения в действительности мечты, неправильность воплощения в реальности любого желания).

И последний момент. Почему все-таки есть эта жуткая пугающая формула «убить другого»? Далее цитата из текста: «А вы что по этому поводу думаете?» – обратился ко мнe доктор. «По какому поводу?» – спросил я. «Мы говорили, – сказал доктор, – об этом убийствe у вас в Германии. Каким нужно быть монстром, м продолжал он, предчувствуя интересный спор, м чтобы застраховать свою жизнь, убить другого…» [19].

В данном случае, трактовка, на наш взгляд, должна быть многоуровневой. Вспоминаются работы Ж. Дерриды о Даре Смерти, который, по мнению известного магистра постструктурализма, является единственным в своем роде «чистым даром». По его весьма убедительной логике, все другие дары – «требуют отдачи». Дар смерти – абсолютный дар. Конечно, Ж. Деррида не писал об убийстве, или о злом умысле. И, конечно, к пласту ценностей более низкого порядка, относятся рассуждения критиков о Другом и трактовка романа с точки зрения психоанализа. Дар Смерти – это метафора трепетности «на грани» бытия, или не бытия, с этим, вот, Феликсом, или Другим, в другом измерении. Можно или нельзя? Контекст совершенно неважен. Метафора тончайшего балансирования на грани жизни и смерти, на грани понимания – непонимания, победы-проигрыша, другого человека и себя самого. Переход в иное качества, как бесконечный мириад возможностей, – вот главный лейтмотив произведения. Богатство языка – это путь познания, как воспоминания (идея, которая изначально принадлежащая Платону). Писатель, идущий по пути символизма, есть бессознательный орган народного воспоминания.

Заключение. Набоков выстраивает тончайше выписанный пейзаж личного опыта героя, детально продуманный. Сквозь него проступают очертания символически выписанного мистического опыта, того, что нельзя выразить имплицитно. Явно выраженная сюжетная линия романа и сосуществующая с этим «вне-сюжетность» Набокова, на наш взгляд, сродни беседе с очень близким человеком, с личностным опытом, который очень сложно актуализировать в тексте или предать. Сюжет убийства лишь держит внимание читателя. Острота ощущения от встречи, – основной фокус повествования. Владение символикой языка позволяет донести до читателя очертания максимально сложной картины мира в рамках, ограниченных культурологическим контекстом.

Нина Щербак

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Дюбанкова О. Н. Восприятие В. Набокова в русской критике (1921-1991). М.: Изд-во «Икар», 2008.

Вейдле В. В. Сирин. Отчаяние // Альманах «Круг». Берлин: Парабола, 1936. С. 185–187.

Ходасевич В. Ф. О Сирине (В. Набокове) // Возрождение. 1937. 13 февраля.

Бицилли П. Возрождение Аллегории // Современные записки. 1936. № 61. С. 194–201.

Sartre J. -P. Vladimir Nabokov: La Méprise // Situations. I. Paris: Gallimard. 1947. P. 58–61.

Оришева О. Отчаяние Владимира Набокова: Смертельная схватка с другим // Топос. 2011. № 3. С. 92–107.

Dematagoda U. Vladimir Nabokov and the ideological aesthetic: a study of his novels and plays, 1926-1939. Oxford:PeterLang, 2017.

Целкова Л. Романы Владимира Набокова и русская литературная традиция. М.: Русское слово, 2011.

Долинин А. Истинная жизнь писателя Сирина. Работы о Набокове. СПб.: Академпроект, 2004.

Адамович Г. Люди и книги // Современные записки, 1934. № 56. С. 284-297. С. 122

Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1999.

Аверин Б. Воспоминание у Набокова и Флоренского // В. В. Набоков: Pro etContra, в 2-х т. Т. 2. СПб.: РХГИ, 2001.

Аверин Б. Дар Мнемозины: романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003.

Рягузова Л. Н. Принцип палиндрома или внутренняя обратимость в текстах В. В. Набокова // Логический анализ языка. Семантика начала и конца / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М.: Изд-во «ИНДРИК», 2002. С. 480-490. (исправила диапазон страниц составной части издания)

Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века / отв. ред. А. Б. Шишкин. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2006.

Пиванова Э. В. Гармония художественного текста в метапоэтике В. Набокова. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008.

Набоков В. В. Собрание сочинений в 4-х томах. М.: Правда, 1990.

Давыдов С. С. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. СПб.: Кирцидели, 2004.

NabokovV. Despair. London: PenguinBooks, 1981.

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ