–Э–Њ–≤–Њ–µ

- «–Х—Б–ї–Є –±—Л –Љ—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —П–Ј—Л—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є». –Я–Њ–ї–Є—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є

- –Т –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е ¬Ђ–Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П¬ї. –Ю –њ–Њ—Н–Љ–µ –≤ –њ—А–Њ–Ј–µ –Ѓ—А–Є—П –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Ь—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ–µ –Њ–і–µ—П–ї–Њ¬ї

- –Р–љ–і—А–µ–є –°–Є–≥–ї–µ: ¬Ђ–Ъ–Є–љ–Њ вАУ –Ї–∞–Ї —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є: –µ—Б–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–µ —Б–љ–Є–Љ–∞—В—М, —В–Њ –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –Є –љ–µ—В¬ї

- –Ы—О–±–Њ–≤—М, –Я–∞—А–Є–ґ –Є –њ—Б–Є—Е–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј: –Ї–∞–Ї —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В –і—Г—И–µ–≤–љ—Л–µ —Б—В–µ–љ–∞–љ–Є—П –≤ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л

- ¬Ђ–Ъ–∞–Ї –љ–∞ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ—Б—В—А–µ–ї–Ї–µвА¶¬ї

- –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –С—Г—В — ¬Ђ–Ь–Є—А –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї–µ¬ї

–Я—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –і–∞–ї—С–Ї–ЊвА¶ –І–∞—Б—В—М 2

08.07.2023

–Т –љ–∞—З–∞–ї–Њ. –І–∞—Б—В—М 1

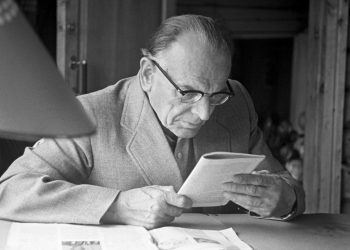

–Я–∞—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є вАУ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ–∞—Б—В–µ—А –≤ –ґ–∞–љ—А–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞. ¬Ђ–Ь–µ–љ—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –ѓ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –љ–∞–є—В–Є –Њ–±—Й–Є–µ —З–µ—А—В—Л –Є—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–≤ вАУ —В–µ —З–µ—А—В—Л, —З—В–Њ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї–Є –Є—Е –≤ —А—П–і—Л –ї—Г—З—И–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞¬ї (49), вАУ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М. –Х–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—В –Љ–µ—Б—В–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, —Б—Г–і—М–±–∞ —В–∞–ї–∞–љ—В–∞, –≥–µ–љ–Є—П¬† –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є.

–° –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞—С—В –Я–∞—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –Њ–±–ї–Є–Ї —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–µ–Ј–∞—Г—А—П–і–љ—Л—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤ вАУ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Э–∞—И —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї (–Я—Г—И–Ї–Є–љ)¬ї, ¬Ђ–Я–Њ—А—Г—З–Є–Ї –Ы–µ—А–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤¬ї, ¬Ђ–Ґ–∞—А–∞—Б –®–µ–≤—З–µ–љ–Ї–Њ¬ї, ¬Ђ–І–µ—Е–Њ–≤¬ї, ¬Ђ–Я–Њ—В–Њ–Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є (–Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–Є –Њ –њ—А–Њ–Ј–µ –Ъ—Г–њ—А–Є–љ–∞)¬ї, ¬Ђ–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–ї–Њ–Ї¬ї, ¬Ђ–Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є¬ї, ¬Ђ–Ш–≤–∞–љ –С—Г–љ–Є–љ¬ї, ¬Ђ–С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤ –Є —В–µ–∞—В—А¬ї (—Б –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Я–∞—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Г—З–Є–ї—Б—П –≤ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є), ¬Ђ–Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Я—А–Є—И–≤–Є–љ¬ї, ¬Ђ–Т–Є–Ї—В–Њ—А –У—О–≥–Њ¬ї, ¬Ђ–У–Є –і–µ –Ь–Њ–њ–∞—Б—Б–∞–љ¬ї, ¬Ђ–Ю—Б–Ї–∞—А –£–∞–є–ї—М–і¬ї, ¬Ђ–≠–і–≥–∞—А –Я–Њ¬ї; –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤: ¬Ђ–Ю—А–µ—Б—В –Ъ–Є–њ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є¬ї,¬†¬Ђ–Ш—Б–∞–∞–Ї –Ы–µ–≤–Є—В–∞–љ¬ї, ¬Ђ–У—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї¬ї (–Њ –Э–Є–Ї–Њ –Я–Є—А–Њ—Б–Љ–∞–љ–Є—И–≤–Є–ї–Є); –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–≤: ¬Ђ–°—В–∞—А—Л–є –њ–Њ–≤–∞—А¬ї (–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–µ –Ь–Њ—Ж–∞—А—В–∞), ¬Ђ–Ъ–Њ—А–Ј–Є–љ–∞ —Б –µ–ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —И–Є—И–Ї–∞–Љ–Є¬ї (–Њ–± –≠–і–≤–∞—А–і–µ –У—А–Є–≥–µ), ¬Ђ–Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞ –Т–µ—А–і–Є¬ї вАУ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –ї—О–і–µ–є.

–Ч–і–µ—Б—М –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–Њ—А—П—З–Є–µ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Ї –µ–≥–Њ –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–і–∞—А—С–љ–љ—Л–Љ –≥–µ—А–Њ—П–Љ вАУ –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–Љ —В–≤–Њ—А—Ж–∞–Љ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –љ–Њ –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–µ–љ–Є—П –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –∞–≤—В–Њ—А–∞. –С–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ–Њ, —Б–∞–Љ –Њ–љ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –і–∞—А–Њ–Љ —В–Њ–љ—З–∞–є—И–µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞, —З—В–Њ–±—Л –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–∞—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –љ–∞–і–µ–ї—С–љ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л–Љ ¬Ђ–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —Б–ї—Г—Е–Њ–Љ¬ї, –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ¬† —Б–ї—Г—Е—Г –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ—Г—О –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–Њ–≤.

–Я–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Њ—В–і–∞—С—В —Б–µ–±–µ –Њ—В—З—С—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–Є –±—Л–ї –±–Њ–≥–∞—В –љ–∞—И —П–Ј—Л–Ї¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є, –Ї–∞–Ї –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–µ ¬Ђ–Ъ–Њ—А–Ј–Є–љ–∞ —Б –µ–ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —И–Є—И–Ї–∞–Љ–Є¬ї¬† —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ —Б—В–Є—А–∞–љ–Є–Є –≥—А–∞–љ–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г —В–≤–Њ—А—П—Й–µ–є —Б–Є–ї–Њ–є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–µ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –Є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–ї—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ—О —Б–ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Ь–µ–ї–Њ–і–Є—П —А–Њ—Б–ї–∞, –њ–Њ–і—Л–Љ–∞–ї–∞—Б—М, –±—Г—И–µ–≤–∞–ї–∞, –Ї–∞–Ї –≤–µ—В–µ—А, –љ–µ—Б–ї–∞—Б—М –њ–Њ –≤–µ—А—И–Є–љ–∞–Љ –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤, —Б—А—Л–≤–∞–ї–∞ –ї–Є—Б—В—М—П, –Ї–∞—З–∞–ї–∞ —В—А–∞–≤—Г, –±–Є–ї–∞ –≤ –ї–Є—Ж–Њ –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–љ—Л–Љ–Є –±—А—Л–Ј–≥–∞–Љ–Є. <вА¶> –Ф–∞! –≠—В–Њ –±—Л–ї –µ—С –ї–µ—Б, –µ—С —А–Њ–і–Є–љ–∞! –Х—С –≥–Њ—А—Л, –њ–µ—Б–љ–Є —А–Њ–ґ–Ї–Њ–≤, —И—Г–Љ –µ—С –Љ–Њ—А—П! –°—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ–µ–љ–Є–ї–Є –≤–Њ–і—Г. –Т–µ—В–µ—А —В—А—Г–±–Є–ї –≤ –Є—Е —Б–љ–∞—Б—В—П—Е. –≠—В–Њ—В –Ј–≤—Г–Ї –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –њ–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ –ї–µ—Б–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤, –≤ —Б–≤–Є—Б—В –њ—В–Є—Ж, –Ї—Г–≤—Л—А–Ї–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ, –≤ –∞—Г–Ї–∞–љ—М–µ –і–µ—В–µ–є, –≤ –њ–µ—Б–љ—О –Њ –і–µ–≤—Г—И–Ї–µ вАУ –≤ –µ—С –Њ–Ї–љ–Њ –ї—О–±–Є–Љ—Л–є –±—А–Њ—Б–Є–ї –љ–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ –≥–Њ—А—Б—В—М –њ–µ—Б–Ї—Г. <вА¶> –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞ –≤—Б—С –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ј–µ–Љ–ї—С–є –Є –Њ–±–ї–∞–Ї–∞–Љ–Є, –њ–Њ–≤–Є—Б—И–Є–Љ–Є –љ–∞–і –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ. –Ю—В –Љ–µ–ї–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–ї–љ –љ–∞ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞—Е –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –ї—С–≥–Ї–∞—П —А—П–±—М. –°–Ї–≤–Њ–Ј—М –љ–µ—С —Б–≤–µ—В–Є–ї–Є –Ј–≤–µ–Ј–і—Л. –Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ –њ–µ–ї–∞. –Ю–љ–∞ –Ј–≤–∞–ї–∞. –Ч–≤–∞–ї–∞ –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –≤ —В—Г —Б—В—А–∞–љ—Г, –≥–і–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–µ –≥–Њ—А–µ—Б—В–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ—Е–ї–∞–і–Є—В—М –ї—О–±–≤–Є, –≥–і–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Њ—В–љ–Є–Љ–∞–µ—В –і—А—Г–≥ —Г –і—А—Г–≥–∞ —Б—З–∞—Б—В—М—П¬ї.

–°–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П —Б–≤–Њ—О –њ—А–Њ–Ј—Г, –Я–∞—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—О, –і–Њ–±–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П ¬Ђ–≥–ї—Г–±–Є–љ—Л, –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞, –Њ–±—К—С–Љ–∞, —Б–ї–Є—П–љ–Є—П —Б –Љ–Є—А–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ¬ї. –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞—Е –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–µ–є, –Є–Ј—П—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –±–ї–µ—Б–Ї–Њ–Љ, –Є–≥—А–Њ–є –Є —Г—В–Њ–љ—З—С–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Д–Њ—А–Љ—Л вАУ –≤—Б–µ–Љ–Є —З–µ—А—В–∞–Љ–Є, —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —И–µ–і–µ–≤—А–∞–Љ.

¬Ђ–Т —Б–≤–Њ–µ–є —А–∞–±–Њ—В–µ —П –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ –њ–Њ—Н—В–∞–Љ, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П–Љ, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є —Г—З—С–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≤—А–µ–Љ—С–љ –Є –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤. –ѓ –љ–µ –±—Г–і—Г –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П—В—М –Ј–і–µ—Б—М –Є—Е –Є–Љ–µ–љ–∞, –Њ—В –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞ вАЬ–°–ї–Њ–≤–∞ –Њ –њ–Њ–ї–Ї—Г –Ш–≥–Њ—А–µ–≤–µвАЭ –Є –Ь–Є–Ї–µ–ї–∞–љ–і–ґ–µ–ї–Њ –і–Њ –°—В–µ–љ–і–∞–ї—П –Є –І–µ—Е–Њ–≤–∞. –Ш–Љ—С–љ —Н—В–Є—Е –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Э–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —П –Њ–±—П–Ј–∞–љ —Б–∞–Љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є. –Х—С —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–Љ –Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–љ–µ –њ–Њ—Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Є–ї–Њ—Б—М –±—Л—В—М¬ї (50), вАУ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П –Я–∞—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є.

–°–∞–Љ–∞ —Н—В–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М, ¬Ђ–њ—А–Њ—Б—В–∞—П –Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П¬ї, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–∞ –≤—Л–±–Њ—А –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –≥–µ—А–Њ–µ–≤, –≤—Б—В—А–µ—З–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–Ї–µ. –Т –Њ—З–µ—А–Ї–µ ¬Ђ–Ф–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л¬ї –Њ–љ —Б –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є —В–µ–њ–ї–Њ—В–Њ–є –њ–Њ–і–Љ–µ—З–∞–ї: ¬Ђ–Х—Б—В—М —Г –љ–∞—Б –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ —Б–Њ —Б–Љ–µ—И–љ—Л–Љ–Є –Є –Љ–Є–ї—Л–Љ–Є –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є: –Я–µ—В—Г—И–Ї–Є, –°–њ–∞—Б-–Ъ–ї–µ–њ–Ї–Є, –Ъ—А–∞–њ–Є–≤–љ–∞, –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –У—Г—Б—М. –Ц–Є—В–µ–ї–Є —Н—В–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Є—Е –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤–Њ –Є –љ–∞—Б–Љ–µ—И–ї–Є–≤–Њ вАЬ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–∞–Љ–ЄвАЭ¬ї. –Э–∞—Б–µ–ї—П—О—Й–Є–µ —Н—В–Є –≥–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–Є, —Б—С–ї–∞, –і–µ—А–µ–≤—Г—И–Ї–Є –Њ–±—Л—З–љ—Л–µ –ї—О–і–Є, –љ–Є—З–µ–Љ, –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –љ–µ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –≥–µ—А–Њ—П–Љ–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –Є –Њ—З–µ—А–Ї–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П: ¬Ђ–Э–Њ –≤—Б—С –ґ–µ —З–∞—Й–µ –Є –Њ—Е–Њ—В–љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —П –њ–Є—И—Г –Њ –ї—О–і—П—Е –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –Є –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е вАУ –Њ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–∞—Е, –њ–∞—Б—В—Г—Е–∞—Е, –њ–∞—А–Њ–Љ—Й–Є–Ї–∞—Е, –ї–µ—Б–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ј–і—З–Є–Ї–∞—Е, –±–∞–Ї–µ–љ—Й–Є–Ї–∞—Е, —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–∞—Е –Є –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В—П—Е вАУ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–Ї–∞–і—Л—З–љ—Л—Е –і—А—Г–Ј—М—П—Е¬ї¬†(50).

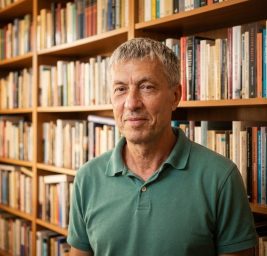

–•–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–≤—И–Є–є –Я–∞—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Я–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤–Є—З –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤ (1911вАУ1987) —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ—Б–∞–Љ–Њ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ –≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—Е –Я–∞—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАУ —Н—В–Њ, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –±—Л–ї–Є –ї—О–і–Є. –Т–Є–і–∞–ї –Њ–љ –Є—Е, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е –Є –љ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е, –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О –і–Њ–ї–≥—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —Г–Љ–µ–ї –љ–∞–є—В–Є —З—В–Њ-—В–Њ —Б–≤–Њ—С, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–µ. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Ї–Њ–µ-—З—В–Њ –Њ–љ –і–∞–ґ–µ –Є –њ—А–Є–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї, –њ—А–Є—Б–Њ—З–Є–љ—П–ї, –љ–Њ –њ—А–Є–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї —Н—В–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ¬ї.

–Ю ¬Ђ–ї—С–≥–Ї–Њ–Љ –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –≤—Л–Љ—Л—Б–ї–∞¬ї –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ—Г—О –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —А–∞–Ј –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Є —Б–∞–Љ –Я–∞—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є: ¬Ђ–Ѓ–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ—П –Ї —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є–Ї–µ –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–µ—А–µ –њ—А–Є—Г—З–Є–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –Є—Б–Ї–∞—В—М –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–µ –Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і—З–∞—Б –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–µ —З–µ—А—В—Л –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–Љ. –° —В–µ—Е –њ–Њ—А —А—П–і–Њ–Љ —Б –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї –і–ї—П –Љ–µ–љ—П, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г, —Е–Њ—В—П –±—Л –Є –љ–µ—П—А–Ї–Њ–Љ—Г —Б–≤–µ—В—Г, –ї–µ–≥–Ї–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤—Л–Љ—Л—Б–µ–ї. –Ю–љ –Њ—Б–≤–µ—Й–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –ї—Г—З –љ–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ, —В–∞–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї–Є–µ –±–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–µ –±—Л–ї–Є –±—Л –Є –Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ—Л¬ї (43). –†–µ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —Б–∞–Љ—Л—Е –љ–µ–њ—А–Є—В—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е, –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–≤–µ—П–љ–Њ —Г –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–Ї—А—Л–ї—С–љ–љ–Њ—Б—В—М—О: ¬Ђ–Т–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В—П—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Ј–∞ —А–µ–і–Ї–Є–Љ–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –Ј—С—А–љ–∞ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є.¬†–Ш—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М –Є —А–∞—Б—В–Њ–њ—В–∞—В—М –Є–ї–Є, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –і–∞—В—М –Є–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–Ј—А–∞—Б—В–Є—Б—М, —Г–Ї—А–∞—Б–Є—В—М –Є –Њ–±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ —Ж–≤–µ—В–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –Љ–Є—А —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞¬ї (45).

–Т –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ ¬Ђ–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В—А—Л–≤–Њ—З–љ—Л—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–є¬ї вАУ –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є–Є –Ї –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –°–Њ–±—А–∞–љ–Є—О —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є вАУ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –Є –љ–∞ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–µ–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є: ¬Ђ–Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л—Е —З–µ—А—В –Љ–Њ–µ–є –њ—А–Њ–Ј—Л —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ—С —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –≠—В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞. –Ґ—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В –ї—О–±–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В —Н—В–Њ–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, вАУ –љ–µ–ї–µ–њ–Њ. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ¬ї (45). –Ю —Б–∞–Љ–Њ–є —Б—Г—В–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –њ–Є—И–µ—В –Я–∞—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є: ¬Ђ–†–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –±—Л—В—М –ї–ґ–Є–≤—Л–Љ, –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ, —В—А—Г—Б–ї–Є–≤—Л–Љ –Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–Љ. –Т —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –Њ–±–ї–∞–≥–Њ—А–∞–ґ–Є–≤–∞—О—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞. –Э–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В –љ–µ—С –≤ –љ–∞—И–µ–є –±–Њ—А—М–±–µ –Ј–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ –Є –і–∞–ґ–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї (42).

–Ґ–∞–Ї—Г—О ¬Ђ–Њ–±–ї–∞–≥–Њ—А–∞–ґ–Є–≤–∞—О—Й—Г—О —Б–Є–ї—Г¬ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –≤ ¬Ђ–Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї —Б–≤–Њ–Є—Е ¬Ђ–Ј–∞–Ї–∞–і—Л—З–љ—Л—Е –і—А—Г–Ј–µ–є¬ї. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е вАУ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї –Т–∞—Б—П –Ч–Њ—В–Њ–≤, –ґ–Є–≤—И–Є–є –љ–∞ –Њ–Ј–µ—А–µ –°–µ–≥–і–µ–љ –≤ –Ь–µ—Й–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–µ, —Б–Љ—Л—И–ї—С–љ–Њ–Љ, –њ—Л—В–ї–Є–≤–Њ–Љ, –ї—О–±–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ, –Я–∞—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞–ї –љ–µ —А–∞–Ј, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –њ–Њ–і —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—Е ¬Ђ–Я–Њ–і–∞—А–Њ–Ї¬ї, ¬Ђ–Р–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М–љ—Л–µ¬†–Ї—А–∞—Б–Ї–Є¬ї, ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Ш–≤–∞–љ–∞ –Ь–∞–ї—П–≤–Є–љ–∞¬ї, –≤ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є ¬Ђ–Ь–µ—Й–Њ—А—Б–Ї–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞¬ї –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е.

–Ґ–∞–Ї, –≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–µ ¬Ђ–Ы—С–љ—М–Ї–∞ —Б –Ь–∞–ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–µ—А–∞¬ї –≤–µ—Б–љ—Г—И—З–∞—В—Л–є –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞ вАУ –ґ–Є—В–µ–ї—М –і–µ—А–µ–≤—Г—И–Ї–Є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—А–µ–і–Є –і—А–µ–Љ—Г—З–Є—Е –ї–µ—Б–Њ–≤, вАУ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –љ–∞–є—В–Є –і–Њ—А–Њ–≥—Г –Ј–∞–±–ї—Г–і–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П —Б—А–µ–і–Є –ї–µ—Б–љ—Л—Е –±–Њ–ї–Њ—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ ¬Ђ–њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї–∞—Б—М –љ–Њ—З—М вАУ –≤–Њ–ї—З—М—П –љ–Њ—З—М –≤ –±–Њ–ї–Њ—В–∞—Е, –њ–Њ–ї–љ–∞—П —В—А–µ—Б–Ї–∞ —Б—Г—Е–Є—Е –≤–µ—В–≤–µ–є, —И–Њ—А–Њ—Е–∞ –Ї–∞–њ–µ–ї—М –Є –љ–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞¬ї. –°–∞–Љ –ґ–µ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї –±—А–Њ–і–Є–ї –і–Њ–њ–Њ–Ј–і–љ–∞ –≤ —Н—В–Є—Е –≥–ї—Г—Е–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –Љ–µ—В–µ–Њ—А–Є—В–∞, –њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –љ–Њ—З—М—О: ¬Ђ–≤–і—А—Г–≥ —З—В–Њ-—В–Њ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї—Л—Е–љ—С—В —З–µ—А–µ–Ј –≤—Б—С –љ–µ–±–Њ. –У–ї—П–ґ—Г вАУ –Љ–µ—В–µ–Њ—А. –Я—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї –љ–Є–Ј–Ї–Њ –љ–∞–і –ї–µ—Б–Њ–Љ –Є —Г–њ–∞–ї –≥–і–µ-—В–Њ —В—Г—В, –Ј–∞ —Е–Њ–ї–Љ–Є—Й–µ–Љ. –У—Г–і–µ–ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В¬ї.

–Р–≤—В–Њ—А-–њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М —Б–і—А—Г–ґ–Є–ї—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞—В—Л–Љ: ¬Ђ–° —В–µ—Е –њ–Њ—А —П –њ–Њ–і—А—Г–ґ–Є–ї—Б—П —Б –Ы—С–љ—М–Ї–Њ–є. –ѓ –ї—О–±–Є–ї –±—А–Њ–і–Є—В—М —Б –љ–Є–Љ –њ–Њ –ї–µ—Б–∞–Љ: –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї –≤—Б–µ —В—А–Њ–њ—Л, –≤—Б–µ –≥–ї—Г—Е–Є–µ —Г–≥–ї—Л –ї–µ—Б–∞, –≤—Б–µ —В—А–∞–≤—Л, –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–Є, –Љ—Е–Є, –≥—А–Є–±—Л –Є —Ж–≤–µ—В—Л, –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ –≤—Б–µ—Е –њ—В–Є—Ж –Є –Ј–≤–µ—А–µ–є. –Ы—С–љ—М–Ї–∞, –њ–µ—А–≤—Л–є –Є–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–Њ—В–µ–љ –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ, –≥–і–µ –Є –Ї–∞–Ї —Б–њ–Є—В —А—Л–±–∞, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–і–∞–Љ–Є —В–ї–µ—О—В –њ–Њ–і –Ј–µ–Љ–ї—С–є —Б—Г—Е–Є–µ –±–Њ–ї–Њ—В–∞, –Ї–∞–Ї —Ж–≤–µ—В—С—В —Б—В–∞—А–∞—П —Б–Њ—Б–љ–∞ –Є –Ї–∞–Ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ—В–Є—Ж–∞–Љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—О—В –Њ—Б–µ–љ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–ї—С—В—Л –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ –њ–∞—Г–Ї–Є. –Ю–љ–Є –ї–µ—В—П—В, –њ—А–Є—Ж–µ–њ–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї –њ–∞—Г—В–Є–љ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і—Г—О—В –≤–µ—В—А—Л –љ–∞ —О–≥, –ї–µ—В—П—В –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤¬ї.

–Т —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–µ–њ—А–Є–Љ–µ—В–љ—Л—Е –≥–µ—А–Њ—П—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –≤–Є–і–Є—В –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Г—О —Б–Љ–µ—В–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –Є –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Г—О —В—П–≥—Г –Ї –Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ, –Ї –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О. –Ы—С–љ—М–Ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–±—А–∞–ї —А–∞–і–Є–Њ, –Њ—В—Л—Б–Ї–∞–ї –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Њ–Ї ¬Ђ–њ–∞–і—Г—З–µ–є –Ј–≤–µ–Ј–і—Л¬ї. –Ю–љ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є —О–љ—Л–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М, –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—В–∞–µ—В, —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П–µ—В. –Ь–∞—В—М –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В —Б—Л–љ–∞: ¬ЂвАУ –Р –≤—Б—С –Ы–µ–љ—М–Ї–Є–љ–Њ –і–µ–ї–Њ, вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Є, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ. вАУ –Ґ–∞–Ї–Њ–є –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є, —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–∞–і–љ—Л–є –≤—Б—С –Ј–љ–∞—В—М вАУ –љ–∞–і–Њ –±—Л—В—М, –≤ –Њ—В—Ж–∞ –њ–Њ—И—С–ї. <вА¶> –°–µ–Љ—С–љ —Г –љ–∞—Б <вА¶> –Т—Б—С –і–ї—П –ї—О–і–µ–євА¶ –Ю—Б—В–∞—В–љ—О—О –Ї–Њ—А–Ї—Г –і—А—Г–≥–Є–Љ –Њ—В–і–∞—Б—В, —Б–∞–Љ –±—Г–і–µ—В –Њ–і–љ–Є–Љ–Є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–∞–Љ–Є —Б—Л—В—Л–є¬ї.

–° —В–µ–њ–ї–Њ—В–Њ–є —А–Є—Б—Г—П —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ—Б–µ—А–і–µ—З–љ—Л—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤, –Я–∞—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –њ—А–Є—Г–Ї—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –Є—Е –±—Л—В–Њ–≤–Њ–є —Г–Ї–ї–∞–і, –љ–µ —Б–Ї—А—Л–≤–∞—П —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є –њ—А–∞–≤–і—Л. –Т –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—З–µ—А–Ї–µ ¬Ђ–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В—А—Л–≤–Њ—З–љ—Л—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–є¬ї –±—Л–ї–∞ —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞: ¬Ђ–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ вАУ —Н—В–Њ –Є —В—А—Г–і, —В—П–ґ–Ї–Є–є –Є —А–∞—Б—В–Њ—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ –Њ–і–љ–∞-–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ї—А—Г–њ–Є—Ж–∞ –њ—А–∞–≤–і—Л, —Г—В–∞—С–љ–љ–∞—П –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Њ—В –ї—О–і–µ–є, вАУ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М—О, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–љ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є—В. –°—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П –Є —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ—Е –ї—О–і–µ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П —Г–і–µ–ї–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П¬ї (46).

¬Ђ–Ъ—А—Г–њ–Є—Ж—Л –њ—А–∞–≤–і—Л¬ї, –Љ–µ–ї—М–Ї–∞—О—Й–Є–µ –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е –Я–∞—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—П–ґ–µ–ї–∞ –±—Л–ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є-—В—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Ї–µ. –Ш—Е –≤–µ—З–љ—Л–є —Г–і–µ–ї вАУ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–є –Є–Ј–љ—Г—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В—А—Г–і –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–µ –Є –і–Њ–Љ–∞: ¬Ђ–Ы–µ—В–Њ–Љ –Ы—С–љ—М–Ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Љ–∞—В–µ—А—М—О –њ–∞—Е–∞–ї, –Ї–Њ–њ–∞–ї –Њ–≥–Њ—А–Њ–і, —Б–µ—П–ї, —Г–±–Є—А–∞–ї —Б–µ–љ–Њ. –°–µ–Љ—С–љ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥: <вА¶> –Љ—Г—З–Є–ї –Ј–∞—В—П–ґ–љ–Њ–є —Б—Г—Е–Њ–є –Ї–∞—И–µ–ї—М¬ї. –Э–Њ —Н—В–Њ—В —В—П–ґ–Ї–Є–є —В—А—Г–і –љ–µ —Б–њ–∞—Б–∞–µ—В –Њ—В –≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ–є –љ—Г–ґ–і—Л, –±–µ–і–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є –љ–Є—Й–µ—В—Л. –Т–Њ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –і–Є–∞–ї–Њ–≥ –Ы—С–љ—М–Ї–Є –Є –µ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є:

¬ЂвАУ –У–і–µ —В–µ–±—П –љ–Њ—Б–Є—В, —З—С—А—В —И–∞–ї—Л–є? вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ј–∞ –і–≤–µ—А—М—О —Б–µ—А–і–Є—В—Л–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б. вАУ –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–њ–Њ–≥–Є –і–∞—А–Њ–Љ —В—А–µ–њ–ї–µ—И—М.

вАУ –Р —П —А–∞–Ј—Г–Љ—И–Є—Б—М, –Љ–∞–Љ–Ї–∞, вАУ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї¬ї.

–Ф–µ—В–Є –Є–Ј –≥–ї—Г—Е–Є—Е –і–µ—А–µ–≤—Г—И–µ–Ї —Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤, —З–∞—Б—В–Њ –і–∞–ґ–µ —Б —А–Є—Б–Ї–Њ–Љ –і–ї—П –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ґ–∞–Ї, –Ы—С–љ—М–Ї–∞ ¬Ђ–Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –±–µ–≥–∞–ї –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г –Ј–∞ –і–µ—Б—П—В—М –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤¬ї. –Ч–Є–Љ–Њ–є –Њ–љ¬† ¬Ђ–≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –і–Њ–Љ—Г –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ. –Ъ–Њ–ї—О—З–Є–µ –Ј–≤—С–Ј–і—Л –і—А–Њ–ґ–∞–ї–Є –Њ—В —Б—В—Г–ґ–Є, —В—А–µ—Й–∞–ї–Є —Б–Њ—Б–љ—Л, —Б–љ–µ–≥ —Б–Ї—А–Є–њ–µ–ї –њ–Њ–і –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є, –Є —Г –Ы—С–љ—М–Ї–Є —Б–ґ–Є–Љ–∞–ї–Њ—Б—М —Б–µ—А–і—Ж–µ: –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є –≤–Њ–ї–Ї–Є. –Ч–Є–Љ–∞–Љ–Є –≤–Њ–ї–Ї–Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Њ–Ј–µ—А—Г –Є –ґ–Є–ї–Є –≤ —Б—В–Њ–≥–∞—Е¬ї.

1 –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–є

–ї–µ–Њ–љ–Є–і –Є—Б–∞–µ–љ–Ї–Њ

11.07.2023–Р–ї–ї–∞ –Р–љ–∞—В–Њ–ї—М–µ–≤–љ–∞, —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ –Ј–∞ –Њ–±–∞—П—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Б—В–∞—В—М—О –Њ –љ–∞—И–µ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ–Љ –Ї—Г–і–µ—Б–љ–Є–Ї–µ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–µ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З–µ.–Ь–Њ–є –ї—О–±–Є–Љ–µ–є—И–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М —Б 1946 –≥–Њ–і–∞… –Я–Њ–Љ–љ—О, –µ—Й—С —А–µ–±—С–љ–Ї–Њ–Љ, –≤ –і–µ–≤—П—В—М –ї–µ—В, —З–Є—В–∞—П –µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –≤–љ—О—Е–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л —Г–і–Є–≤–ї—П—П—Б—М –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ–Є –љ–µ –њ–∞—Е–љ—Г—В —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ — —В—А–∞–≤–Њ–є, —Б–≤–µ–ґ–Є–Љ –ї–µ—Б–љ—Л–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ, –≤–Њ–і–Њ–є… –Ъ–∞–Ї –ґ–∞–ї—М, —З—В–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–µ –і–µ—В–Є –љ–µ —Г—Б–ї—Л—И–∞—В –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г –µ–≥–Њ ,,–Ъ–Њ—А–Ј–Є–љ—Л —Б –µ–ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —И–Є—И–Ї–∞–Љ–Є», –љ–µ –≤–љ—О—Е–∞—О—В—Б—П –Њ–љ–Є –≤ «–Ф—Л–Љ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞» –љ–µ –њ–µ—А–µ–±–Њ–ї–µ—О—В «–С—А–Њ—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞ —О–≥» –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ –Ј–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М…