Елена Крюкова. «Земля». Фрагменты романа

08.07.2023

/

Редакция

(псалом Власа Ковылина первый)

Миленька, землица, мать чёрна, не остави мене сиротой. Осподи, Табе бросаю словеса мои, как из кулака зёрнушки в пашню чёрну, теплу. Осподи, грешен я, Влас грешнай есмь, аз немощнай, дай жа Ты мене силушки на работу каждодневну, а ноченьки спокойной. Землица родненька, слышу табе, вижу табе, ежечасно помышляю о табе. Готов табе орати и сеяти в табе зерно и ждати всходов твоех. Обезумети лехко, безумье рядышком, услыши мене, мою просьбишку, штобы в разуме мене оставити до смертнаго часа мово. Матерь, свята и святочна ты, в грязи и в роскоши едина еси. Чёрно тело твое тепло ласкали и орали отцы-праотцы, и аз грешнай должу путь ихний и соху иху держу крепко. Аз есмь грешнай Влас человек сиречь мужик, мужик глупай, да сноровочка в руках живенька, и я ей живу и тружуси, да будеть так. Птица я малая, и напрыгнеть на мене зверь лютай и съесть, косточкими хрустя; червь я скользок и по земле ползу, в земле, да не червь. Оспода мово зрю, и Оспожу мою Богородицу вижу скрозь тучи, скрозь кровушку текущу, она жа краснама лезвиями землицу нашу ноне вдоль-поперек разрезаить. Давно тому извергла мене мати моя изо чрева свово трудовова, пятнадцата робенка, последыша, и аз бысть Власием наречен. В книге церьквы нашей достопамятно то начирикано грамотнам дьячком Колывановым Хвеодором. Кормить матка дитятку свово, кормить и телка корова, кормить и овца баранчика, и шерстка шелкова на ей яглицца от радосте. Научен лоб крестити от младосте, и на колена валицца умею, да не стыжуси молицца Осподу моёму и Небеснай Матере моея. Кажному зверю на землице поклонюси, кажной травинке улыбнуси, и всяка тварь Божиа глас мене подаст, а я услышу ея и возрадуюси. Хто ж я? Телеса ли мои бедныя, грешныя кости мое облепили? и я в тщете моей по земле таскаю их зря? Плоть ли я, вода ли я текуча, снилоси давеча, што река я, и поток широк мой, и по мене, грешному, лодьи вольно плывуть; древняны ли сухия кости мои, ломкия, уж полныя боли ночной, сутёмной? Ком ли глины красной, приречной серце мое, пошто, во имя чево таково сильно бьецца оно? Либо ком енто воска теплова, нежнова, от недогорелых святых свечей, старухи в церькве собрали в корзину, наново слепили, теплай покаместь, да исделали из воска тово шар, а он в ихих ладонях — тук, тук! — ударяить, и дрожать старухи, то объяснити не умея? Мёртвенькай ли я, али завсегды живенькай, и тово не знаю, а знать-ти должон! Спрашивають ли мене: отвечай, падаль! — пытають ли: игде да што, открой! — а я стою, рот на замок, ибо не ведаю, што и как новым осподам калякати, а оне все в чернай коже, и наганы у их за пазухами и за ремнями. И я тихо сам сабе балакаю: аз есмь крепось, и аз стою на краю, и толкають мене ко краю, и вижу, упаду в пропась ноне, да страха нету, хотя присох язык мой ко глотке моея, и драная-рваная одёжа моя, и псы рвуть онучьки мои, и во грязи тяжёлой, липкой глине лапоточки мои. Я не смотрюси в зерькило; загляну глыбко — а там ад есь, блескучи, ровно у жука подкрылия, адовы врата. И трескаюцца жёстко, и сверкають, и качаюцца, манять. Зерькило енто опаснось, енто как на охоте, когды в зимний лес войдеши, а дерева обступають, и ничево не помниши, хто ты такой и как звати табе. В зерькило войдеши и не вернесси. Вот и мы, в красну революцыю впёрлиси, а вытти наружу, обратно, не смогам. По кой, на што нам тогды енто все? наганы, грузовики енти? Мешки с зерном, зёрнышком приказывають нам волочь в чужи кузова? а што мы с детями ись зимою станем? Нас хто спросил? Нихто не спросил. Тольки приказ. Боле ничево. Ноги у мене болять. Суставы, костяшки все, особливо в ступнях, выламываить. Ежли подстрелять, собаки будуть глодати кости мои и колена мои. Што на земле, землице драгоценнось? Ништо. Одёжа на мене пуста. Шапка плохонька. Невнятно всё енто мене. Не хочу ничево от мира я вещнова; хочу помочи Духа Святаго. Я хрестьянин, а мене опять в руки тискають оружье?! да за што?! За што, вопрошаю?!

А всё округ молчить, притихло, пришипилоси, ровно заец ухи прижал к затылку за осенней кочкой; брюшко к земле прижал. Земля, землица, ты одна нам во спасение дана. И из табе пророс аз, яко лоза; и в табе спущуси, яко всяка кость и всяко мясо, Духа лишёно, спущацца унутрь табе. Ты церьква наша и путь наш, потому што Осподом ты примечена и Ево оком обсмотрена вся. Мы все нищи пред тобой, а ты богата. Пахота нами твоя есь упование нашенско! И век будемо табе пахати и орати, и по осенней теплоте урожай твой собирати! Так мы, люди, Осподом рождёны, так и помрёмы. Царствие Небеснае есь тож земля, землица небесная. Вкусим от нея, и поклонимси ей в свой черед, и тучну землицу ту обозрим восхищенно, и явицца Осподь наш нам, и падем пред Ним на колена, все мы грешныи, сходящи в землю. Нихто жив не останецца. Но лягем в землю как зёрна. И, может так стать, взойдёмы; и родицца род новый от нас умученных. И снову пойдуть по земле, землице, и вновь скажуть обманутым людям правду, она же есь Осподом нашим от века сотворёна. Амень.

(запись Воблы в толстой тетрадке)

Мне очен часто неспица. Когда Влас Игнативич заснёт я сажусь кстолу и пишу отом что видела днём. Ичто слышала то же. Влас Игнативич мне много всево рассказываит. Он говорит ая вижу всех людей про каво он говорит. Иногда они все прячутса в зеркале. И иззеркала вдрук идут наменя. Тогда я отварачиваюс от зеркала крепко жмурюс ишепчу господи спаси со храни. Хоть я вбога нивкакого не верю. Еслибы бог был онбы нам не дал такие муки испытать. Онбы нас иправда спас.

(Караваево-сельцо. Дом Ковылиных)

Караваево-село, что по берегу Волги в кудрявых горах Жигулях порванным монистом рассыпано, вспыхивает на закате оконными стёклами; за стёклами, меж рам, для тепла натыкана вата, и мухи гудят над затылком, зелёные, будто бутылку разбили, а осколки брызнули. Бутыли у Арины Филипьевны за печью стоят, пустые, и белый день вливается в них, а потом приходят ночные запечные черти и весь день до дна выпивают. Пыль лежит на вате, положенной у щелей меж подоконником и чахлой рамой. На горшках и чугунах коварная пыль. Не всегда мокрая тряпка заботницы Арины Филипьевны пыль смахнёт. Рука тянется, да не всегда и не везде достанет. Пахнет щами, щи бесконечны, как жизнь, живешь-живешь, и всё щи. Когда какие: капустные, то хорошо, с мясом ещё лучше, с куриной ногой тоже сойдёт, пустые, в пост, из кислой капустки, — эх, вырви глаз! уж лучше яблочек мочёных из бочки стащить и сгрызть сладко, втихомолку! — когда из крапивы, это по весне, крапива лишь проклюнется, Арина ее надёргает, кипятком на пороге обдаст, квёлую, влажную, в избу внесёт и на доске мелко нарубит, и в чугун, и в печь, и ложку постна маслица вольёт.

А потом в дверь Влас взойдёт. Ноздри раздует.

— Матка! Щи крапивны?!

Арина Филипьевна обернётся. Вздрогнет спиной, а передом — грудью, руками — округлится ласково, послушно, губы изогнутся в лёгкой улыбке, будто бабочка на подбородок села.

— Душа, Власынька. А то ж.

Дом Власа Ковылина стоял в селе на улице, называемой Крестовоздвиженской. Шутил Влас Игнатьич: крест воздвигнем, вот как пить дать! и тута в землю лягем! и на сём месте потом, позжее нас, храм встанеть! Сельчане смеялись люто: как так, разве ж нам мало трёх храмов? три у нас целых, счастливо храмами село, а ты что, столб воротный, ещё храмину захотел? может, и старостой церковным метишь стать? так все местечки заняты! Голова моталась, серебрились волосья — Власову башку покрывала ранняя седина. Еще и детки невелики, а уж весь поседел. Арина воздыхала: ко старости годов, Власушко, будешь бел как лунь, сивый будешь, — Влас хохотал, зубами сверкал: сивый, да красивый! Обнимал Арину за плечо. Жили хорошо. Ночью обнимались всякий раз. Ссорились редко, и однажды только, в Великий пост, перед самою Пасхой, Арина осерчала на мужа — не так установил в кухнешке бочонок с солёными груздями, и она пошла, коленом толкнула, бочонок перевернулся, все грибы скользко, весело Арине под лапти вывалились и расскользились по дожелта выскобленному ножами сосновому полу. Голос заклекотал в женской глотке, сорвалась Арина в крик, в хрип, не помня себя, взмахнула полотенцем и мужа полотенцем тем по лицу — как хлестнет! А ведь Великий пост. Грех тягчайший. Мужа родного! по лицу! полотенцем рассольным! Повалилась Арина на колени. Полотенце то Власу в руки сует. «Хлещи меня теперь им, — кричит, задрав красное лицо, — хлещи! Хлещи больней! По роже моей бесстыжей! Заслужила!» Влас полотенце взял. Раскрутил растерянно, размахнулся. Хлесь! — да прямо по лицу Арине и попал, ткань мокрая больно щеку обвила. «Стой! — заполошно Арина кричит, — мы с тобой што енто в пост Великай творим, а?! Деремси, Власынька! деремси! так получацца!»

Бросил Влас полотенце то грешное об пол, ляпнулось оно на половицы мокро и тяжело. Встал рядышком с Ариной Филипьевной на колени, и так стоят оба — на коленях, как пред иконой святой. А глядят друг на друга. И слезы в их стоят глазах. И лица их уж не лица, а лики. Слезы из глаз вытекают и по щекам медленно плывут, крохотные золотые лодчонки по белому льдяному морю. Жар губ ожигает румянец. Шепот вспыхивает и тает, а заново не искрится, а то всё вокруг, неровён час, займется, затлеет. Ты прости мене, Аринушка, солнушко, прости, неловок я да глуп. Нет, енто ты мене прости, Власушко. А пуще всево давай попросим прощенья у Оспода Бога. Так просили прощенья оба и крестились: Влас — по-никониански, троеперстием, Арина Филипьевна — двуперстием, по-староверски. Староверы возненавидели Арину за то, что за никонианца пошла; ее родня отворачивалась от нее, когда на улице встречала или в поле на меже. Она Власа попросила, чтобы он в ее веру перекрестился, в старую; он согласился. Поехали на подводе в староверский храм, в село Ахмат, с подарками: мехами, отрезами, бутылками таманского кагора для Святого Причастия, грибными бочонками, — и так Влас Ковылин стал старовером. Арина Филипьевна торжествовала.

Детки рождались что ни год. Одно дитятко, второе, третье, четвёртое, пятое. Рождались, а иные и умирали. А потом наступила революция.

Революцья, как говорил Влас. Слишком длинное для него это заморское словцо было. Язык не справлялся.

Помнит первую сельскую сходку. Все Караваево в огромный амбар семьи Лутовиновых набилось. Мужики поставили бочку, на бочку под мышки подняли малявку Спирьку, сынка Ковылиных. Кричали хрипло и весело:

— Говори, Спирька! Балакай!

— Гни речу в дугу! Калякай!

— Чево нам делать-ить, жигулевцам!

Пятилетний Спирька выбрасывал вперед малую ручонку, рукав шубенки мерцал в грозной полутьме амбара, отороченный белым овечьим мехом — Арина сама все деткам шила, и теплое, и понёвы, и порты. Спирька, стоя на перевернутой днищем кверху бочке, вопил тоненько, будто голос поплавком мотался на рыболовной леске:

— Царя казнить! Ленин нонче царь! А всем пирогов напечи, к Рожеству!

— Прально калякашь, Спирька! — хрипели мужики, хохотали и вздёргивали в лунной полутьме мочальные бороды.

Влас Игнатьич не знал теперь, надо ли в церковь хаживать, и в какую: приняв староверское крещенье, он мог лишь в село Ахмат на службы наезжать, а это было далёконько и накладно, сколь овса коню надобно скормить в дороге, сколь с собою еды в куль сложить да сколь подарков в сундучок затолкать, для иерея; а тут революцья, глаза бы на ея срам не глядели. Влас мрачно говорил Арине, в пол зрачки уставив: «Кому таперя молицца? Ково славити? Какая разница, молюси я по древлей вере ай по новой вере? Они все сечас, красныя, противу Оспода воюють. И кому ж надобно примечати моё крестное знамение? Сколькимя пальцами я ево на сабе накладываю? А, Аринушка?» Арина Филипьевна дрожала губами. В глубине её речных, перламутровых радужек ходили сумасшедшие ночные тени. «Власушко, ересь глаголешь. Слухай, лучче песнь воспою». Глубоко, до дна груди, вдыхала воздух, будто последний. Голос лился, тихий, чуть хриплый, вроде малый и нежный голос, а упорно поднимался и до потолка заливал тёмную вечернюю избу. «И яко болящая приближаецца родити, и в болезни своей вопияше, тако быхом Возлюбленному Твоему. Страха ради Твоего, Осподи, во чреве прияхом и поболехом, и родихом дух спасения, егоже сотворихом на земли: не падём, но падут живущии на земли. Воскреснут мертвии, и востанут, иже во гробех, и возвеселяцца, иже на земли. Роса бо, яже от Тебе, исцеление им есть, земля же нечестивых падёт…» Арина перекрестилась двумя перстами. Посмотрела на мужа. Он сперва привычно сложил пальцы в щепоть, потом, глаз своих от глаз жены не отводя, заскользил большим пальцем по ладони и робко просунул его под безымянный. Арина вскинула голову. Парчовый платок был заколот у нее под подбородком крупной деревянной брошью с Кинельского рынка. Она опять запела. «Душа моя прегрешная, што не плачешьси? Ты плачь, душа, рыдай всегды, тем утешишьси. Не успеешь ты тогды плакати, когды приидет смерть, а по смерти грехи твоя обличать тебя. Скинь одёжу ты греховную в покаянии, а не скинешь ты грехи своя, тогды ада не минеши. Страдалицы венцы носять на главах своих, оне песню поють архангельскую, аллилуия. Аллилуия, аллилуия, аллилуия-а-а-а!» — старательно, чисто пела она. Влас Игнатьич перекрестился двоеперстием. Арина Филипьевна утерла губы, будто поела сладкого, и вышептала мужу, нежнее, чем ночные, на подушке, тайные словеса: «Знаю, ходишь в ихний поганый храм!» Влас усмехнулся печально. «Хожу. Жизнюшки всем прошу. Жизни, Арина! а не смертушки! Времячко смерти настало дык. И когды изникнеть, нихто из нас не знаить. А Осподь — Он всюду живёть. И в том храме, и в сём. И не спорь». Жена и не спорила. Прикрыла вспухшими от слёз веками речные, прозрачные очи свои.

А потом в село пришли красные, а потом наново отбили его белые, а потом вдругорядь красные явились, и трупы сельчан еле успевали хоронить. Попа убили — повесили на колоколенке. Иконы и утварь церковную растащили по избам и сховали в подпольях. Арина Филипьевна икону Божьей Матери Хахульской спасла. Божья Мать на иконе тонкого письма была зело украшена, одета в оклад, как в медный хитон: кокошник округ лба весь унизанный радужными каменьями, и горят костром в ночи; сам лик темный, земли темнее. Будто изнутри земли на людей глядит. А белки громадных глаз тускло, синё светятся. И, если долго в лицо Ей глядеть, — будто бы вращаются, как крохотные луны в чернилах полночных. Будто бы глядит Она, очами вертит, за нами всеми, убийцами, наблюдает. «Да так оно и есть», — шептала Арина, крестясь и вытирая слёзы драным кошкою фартуком.

Божью Мать Хахульскую Арина Филипьевна снесла в погреб, предварительно обмотав кучею тряпок, ненадобной ветоши: слоями заматывала, снегами простыней да полотенец закутывала. От сырости. Чтобы плесень и тронуть не смела. Да разве тряпицей от гнили спасешься! Икона должна в красном углу сиять, а в подпол ее опустить — всё одно что похоронить. «Ничево, ничево, — шептали обветренные, искусанные губы, — кончуцца на нашей земле холода».

А — когда?

(рассказы Воблы о прежней жизни)

Зовут меня Вобла. Я очень худая. Я не помню, кто и когда меня так назвал. Может, в тюрьме еще когда сидела. А может, Влас Игнатьич. Точно не скажу. У меня, как у всех детей, были отец и мать. Мы жили в городе Горьком, на реке Волге. Я смутно помню большие каменные дома, и по улицам автомашины ездят. Мы жили в деревянном доме с эркером. Окна большие, как во дворце. Утром встанешь под гимн из радио, гимнастику отец делает, и я делаю вместе с ним, а в окне, внизу, город шумит, и так бодро на душе станет. Отец мой окончил в Ленинграде лесотехническую академию, и его направили в Горький, командовать лесным хозяйством области. Мы ездили по деревням и селам, и отец там налаживал лесные дела, потом опять возвращались в город. Потом вдруг ему приказали поехать под Москву, в село под Тарусу, там лесные дела наладить. Мы собрали чемоданы и поехали. Приехали, в избе нас поселили, ночь, спим спокойно. И вдруг стук. Перед избой машина. Отца в машину погрузили, мать бежала за машиной и очень плакала, громко, на все село. В темноте споткнулась на дороге об корень и упала. Я подбежала к ней, по голове глажу, а она все лицо в кровь о землю расшибла.

Мы вернулись в город, в нашу старую квартиру. А там уже живут другие жильцы. Они нас милости ради приютили. Однажды ночью по улице бежали люди с горящими факелами. Подожгли наш дом и еще другие деревянные дома. Огонь дома обнял и уже не выпустил. Мы еле успели выбежать. Успели надеть шубы, стояла зима. Удалось с собой только прихватить учебник русского языка и зачем-то — мешочек с начатым вязаньем и клубком, и две спицы в клубок воткнуты. Ни еды, ни документов, ничего. На ногах осенние боты. На улице мороз минус двадцать. Вышла соседка, из жалости кинула мне и матери валенки и старые, наверное, собачьи шапки, шерсть из них вся вылезла и моль их съела. Мы в валенки влезли, плачем. Валенки мне велики. Мать плачет и губы кусает: ничего, стаскаешь! Так с тех пор я и ходила в них. И в Сибири ходила. И везде. Нога-то выросла. И впору стали.

Пошли по городу. Побирались. Пришли на Мытный рынок. А там соленая капуста в бочках! У меня слюнки потекли. Я к бочкам подошла, гляжу. Как торговка из бочки половник деревянный вынимает, капусту пробует, жмурится от удовольствия и народу предлагает: попробуйте, мол, с хренком, с яблочком! Глаза мои тетка увидала. И сама глаз не отводит. Пальцем, красным на морозе, меня поманила. Иди, говорит, сюда! Вот тебе, на, жуй! И протягивает мне расписной половник с горкой капусты. Я капусту хвать! Все лицо в нее опустила и жадно ем. А торговка на меня смотрит, и у нее слезы на морозе текут. Где, говорит, твоя мамка? Или ты сирота? Я головой трясу: нет, не сирота, вон моя мамка! А мать сидит у входа на рынок, шапку сняла и на асфальт положила, подайте, мол, кто сколько может. Торговка мне: зови сюда мамку! Я со всех ног побежала к матери. Тащу ее за руку: идем, идем, там тетя хорошая, тетя! Подходим обе, а торговка лицо красное утирает и нам говорит: поедемте ко мне, бабоньки, у нас в избе места много, у меня кормильца невесть куда увели, а детишки померли, одна я, я вас привечу. Когда она всю капусту распродала и деньги сосчитала, и за лифчик сунула, мы к ней поехали. На телеге. За ней приехал мрачный старый дядька с очень темным, как у негра, лицом, погрузил в телегу пустые бочки и нас, коник потрюхал, и мы потряслись.

Приехали мы к той торговке. Ее звали тетка Лиза. Деревенька ее стояла на высоком бугре над Волгой, и называлась, я помню, Великий Враг. Там еще такая церковка деревянная стояла, выкрашенная синей краской. В солнечный зимний день небо синее, и церковь синяя. А снег белый, и глазам больно, глядеть нельзя. Я на рынок с теткой Лизой ездила, помогала ей капусту продавать. Дядька с черным лицом был ее родня, не помню уже кто. У него почки болели. От этого рожа потемнела. Тетка Лиза платила ему за подвоз в город молоком, она держала козу. Козье молоко плохо пахло, по сравнению с коровьим. Зато мы с матерью каждый день пили молоко. И щеки у нас порозовели. Я смотрелась в зеркало. Зеркало висело на гвозде прямо на печке. На ночь тетка Лиза поворачивала его зеркалом к печке, амальгамой вверх.

Она про зеркало говорила мне шепотом: много не глядись в него, а когда надо, занавеской занавесь. Это не ты в зеркало смотришь, это оно на тебя смотрит! Я думала: ну и дура тетка Лиза, невесть что болтает.

И день солнечный, ясный, зимний хорошо помню. Подъехала к Лизиной избе грузовая машина. Из кузова на снег выпрыгнул милиционер, я в окно видела, и застучал в дверь ногой. Я открыла. Милиционер вошел, поглядел на меня, на мать, она сидела на лавке, и заорал: собирайтесь живо! Тетка Лиза пошла в это время на другой конец села, занимать у подруги подойник, ее продырявился, и мы не смогли попрощаться.

Нас привезли в Горький, подвезли к большому дому, он был вроде как слепой, с маленькими окошками. Это была тюрьма. Нас долго вели по лестницам, потом втолкнули в камеру. Я поразилась, сколько в камере народу. Сидеть было невозможно, все стояли. Нам с матерью досталось место под нарами, на полу. Первую ночь мы не могли уснуть. Пол холодный, каменные плиты. А сверху, с нар, на нас падают клопы и вши. Мы чесались и плакали! С лязгом открывалась дверь, и охранник вносил в камеру бочку, куда можно справить нужду. Так я впервые увидела и унюхала парашу. Если бы вас поместить хоть на одну ночь рядом с такой парашей! Я бы на вас утром посмотрела. А мы ничего, вставали по команде, спрыгивали люди с нар, из-под нар выползали и послушно называли свои имена, когда тюремщик, стоя в раскрытой двери, нас всех выкликал. Открытая эта дверь была спасением: оттуда в битком набитую камеру шел воздух. Все жадно вдыхали его.

Днем разрешали сходить в тюремный туалет. Я пошла. Дверь открываю, а это и не туалет вовсе. А комната, вроде как прихожая, и в ней штабелями лежат мертвые люди. Запах такой тяжкий от них. Я метнулась назад. Дверь закрыла, стою у двери и дрожу. А тут милиционер по коридору идет. Что, спрашивает, ревешь? Я ничего не могу сказать, только рукой на дверь показываю. А, кивает, ясное дело! Наплюй! Ты на них не гляди, они отжили свое! А в туалет дальше дверь, синяя такая! И я опять переступила порог. Дверь в туалет и правда была синяя. Как та дощатая церковка в Великом Враге.

Через месяц жизни в тюрьме нас всех гуртом, как овец, повели в баню. Мы сначала бежали в беспорядке, стадом. Милиционеры этого не потерпели. Выстроили всех в колонну, по бокам встали охранники с винтовками и злыми собаками. Собаки, это были немецкие овчарки, на нас истошно лаяли. Я прижималась к матери. Женщины косились на нас: счастливые, вдвоем взяли, мать и дочь, не разлучили. В камере еще были семейные. Были даже матери с младенцами на руках. Мы идем по городу в баню, а прохожие останавливаются и жалостливо глядят на нас. У них в глазах мы читали только один вопрос: скажите, люди, разве вы преступники? Разве преступница вот эта молодая мать с ребенком, а волосы у ней все уже седые? Привели в баню. Каждому выделили шкафчик и от него дали номерок и ключ. Когда мы оказались в помывочном зале, мы чуть с ума не сошли от радости. В парилку набились все, как в камеру. Один веник взяли на всех. Мать моя поддавала, набирала воды в черпак и плескала в печь, на раскаленные камни. Пар валил и обжигал. Мы кричали и даже рычали, как звери. Пить очень хотелось, нам мало воды давали, так мы наливали в тазы воду, наклонялись, и правда как звери, и пили, лакали из тазов взахлеб. Одежду грязную после бани противно надевать. Но мы все грязь нашу опять надели. И пошли обратно в тюрьму, розовые, распаренные.

А потом опять душная камера. И мы стоим, и кто-то из нас поджимает ноги, чтобы чужие тела его хоть немного на весу подержали. Ноги затекали, опухали, было чувство, что сейчас отвалятся. Потом наступало время, когда мы ног не чувствовали. Каждый день кто-то из нас умирал. Его оттаскивали в ту подсобку, перед синим туалетом. Там всё одна женщина истошно кричала, повторяла бесконечно: я Саша! Саша! я Саша, запомните, Саша! Саша-то Саша, а мать мою однажды выкликнули, она протолкнулась к двери, вывалилась из камеры, и больше я ее не видела никогда. Настал день, когда дверь отворилась и голос прокричал ряд фамилий: стройся, с вещами! Нас погрузили в крытые холстиной фуры и повезли. Мы не знали, куда нас везли. Сошли с фур, а это вокзал, железная дорога. Повели к товарному поезду. Вагоны деревянные, телятники, в вагонах нары. На нары милиционеры приказали сесть женщинами с детьми и старикам. Чужая тетенька взяла меня на руки и притворилась, что я маленький ребенок, я ведь была маленькая и тощая, и вот так нам досталось место на верхней полке, она соединяла боковые стенки вагона. На полке уже сидела куча народу. Спать было можно только на одном боку. На другой все поворачивались по команде: вертайся! Умывальник один на весь вагон. Туалет тоже, дырка за шторкой. На завтрак — кусочек черного хлеба и кипяток, на обед — половник жиденькой овсянки или перловки. Вши и клопы нас сопровождали. Это была настоящая мука. Просто страшное страдание. Мы расчесывали тело в кровь. Головы у многих были наголо стриженные, и ногтями мы сковыривали кровавые струпья, и кровь опять текла, по нашим лицам, за ушами. Из Горького мы доехали в телятнике до Куйбышева. Там нас сгрузили на перрон и пересадили на другой товарняк. Сказали, он пойдет в Сибирь.

До Сибири мы ехали два месяца. Из вагона то и дело выносили мертвецов. Я приметила еще там, в вагоне, Власа Игнатьича. У него во тьме серебряная борода, голова серебряная и усы будто светились. И глаза в темноте светились, и белки и зрачки. Он мне сразу понравился. Даже не знаю, почему. Но я в вагоне к нему не подходила. Стеснялась. Ну что я сунусь? О чем попрошу? Чтобы только поговорить? Нам никому говорить не хотелось. Ехали молча. И только плакали. Выгрузили нас на станции Юрга, на баржу посадили, баржа плыла-плыла и до нового берега доплыла. Я всё на Власа Игнатьича смотрела. А он на меня хоть бы глянул тогда.

Бросили нас в чистом поле. Если бы не Влас, мы бы там все погибли. Он велел нам ямы рыть. Землица, говорит, нас всех спасеть. Говор у него был такой странный, смешной. И говор его мне понравился. Снегу еще мало было, еще не нападал, рыть было не так трудно, мороз еще землю не схватил. Сначала вырыли землянки, потом построили первый барак. Летом обнаружилось, что Сибирь может нас хорошо прокормить. Грибы, ягоды, черемша, шиповник, боярышник, орехи, травы — все шло в пищу, и все было очень вкусным. Летом все мы просто ожили. Первые наши печи тоже топились в земле. Потом, в бараке, сложили глиняную печь. Опять Влас Игнатьич складывал, а люди ему помогали. Он у нас стал вроде вождя. Ну кто-то же должен быть в жизни вождем. Без вождя люди помрут, как стало баранов без вожака. У гусей и то есть вожак, у журавлей. Мы, чтобы печь топить и костры жечь, рубили в ближнем лесу вековые сосны с красной корой, в три обхвата. Дров этих сосновых хватало надолго. Воду грели, от грязи отмывались. По лету даже купались в Томи. Донага раздевались, и нырк! Если баб и девчонок подсматривали парни, мы визжали так пронзительно, что уши закладывало.

Постепенно наше поселенье разрасталось. Уже возводили не только многолюдные бараки, но и отдельные избы. В деревне Зыряново взяли телят, они выросли в коров и быков. Я, городская, освоила многие крестьянские работы. Умела доить корову, косить, грести траву граблями, жать рожь, пшеницу и овес, вязать снопы, пилить бревна, колоть дрова, прясть овечью и козью шерсть, вязать чулки, носки и варежки, да что там, всё на свете вязать, вплоть до свитеров и юбок, запрягать и распрягать лошадь, и даже могла ездить на лошади верхом, без седла.

Наша Сибирь! Сначала плакали, а потом так привыкли и прилепились к ней, не отлепишь. Конечно, летом тучами гнус летал. Комары и мошка, оводы, слепни. Особенно сильно кусали, когда разденешься на берегу, в реке искупаться. Крутишь в воздухе платье, рубаху, отмахиваешься как можешь! А они налетают. Зверя всякого в тайге видимо-невидимо. Белок мы с рук корочкой кормили, непуганых. Зимой однажды нарвались мы на волков. Мы с мальчишками ездили на лошаденке, в малой кошёвке, к зароду, взять сена для скотины. И тут три волка, целых три. Они широкими прыжками мчались к повозке и уже нас догоняли. Мальчишки не растерялись. Зажгли в кошёвке пук сена. Сено горит, уже смеркается, мчимся в синей тьме, парнишка наш, возница, Филька Зуев, нахлестывает лошаденку нещадно, а волки по снегу за нами. Вытянулись в струнку, длинные такие, и тени от них длинные мчатся по сугробам. Огонь их пугал, глаза у них красным ужасом светились, они жадно на нас глядели и все равно за нами бежали. Как только они приближались, мы начинали ужасно вопить! Они останавливались, потом опять мчались. Лошаденка едва не свалилась в снег, так тяжело дышала. Гнала что есть мочи. В поселок наш мы вернулись охрипшие. Безголосые. Все голоса на волков выкричали. Пока мы ехали, кошёвка наша почти целиком сгорела, остался только передок, там, где облучок, и жалкий пучок сена. Вот так съездили за сеном, вот так людям помогли.

А потом я насмелилась и все-таки подкатилась к Власу Игнатьичу. Тишком, тишком, где на колесах, где пешком! Он ко мне долго привыкал. Может, я ему казалась уродиной. Или просто даже маленькой. Может, думал: что с малышней возиться. Росту я маленького. Плоская, как доска. Вобла и Вобла. Я липну к нему, а он меня не отталкивает. Хотя лицо так иной раз сморщит, что понимаешь его без слов: отлепись, девчонка, муха благая! Но я не отлеплялась. Тот, кто выше и больше нас, мне не велел это делать. Зимние вечера долгие. У печки, у огня, он рассказывал мне о своей прежней жизни. И я слушала. И все запоминала. Огонь по его лицу гуляет, из серебряных усов речь льется, а я у ног его на маленькой скамеечке сижу, а он на табурете большом, крепком, сам же себе его и сработал из необхватной сосны.

Село их родное зовется Караваево, оно на Волге, в Жигулях. Влас Игнатьич из зажиточных крестьян. Проще, из кулаков. Таких кулаков у них в Караваеве было почти все село. Значит, богатое было село. Влас плечами пожимает: да нетути, не богато никако, абнокавенно, у всех хозяйство свое, у всех лошадушки и коровушки, козушки и овечки, и сады, и огороды, у ково мельничошки, у ково маслобойки! Революция нагрянула. Жену Власа Игнатьича застрелили. Дочь и сын у него были. Дочь, Сусанна, в гражданскую войну сгинула неизвестно куда. Влас думал, погибла, вздыхал; жаль, говорит, не ведаю, игде иё могилочка. Сынок его Спиридон с ним в селе жил, хозяйство вести помогал. Да приехала к ним в село из Оренбурга башкирочка одна. И они оба, и Влас и Спиридон, в нее влюбились. Влас Игнатьич об этом рассказывал спокойно и просто. Зачем он мне-то об этом говорил? Чтобы я о нем всё знала, всю подноготную? Думаю так: он просто скучал по ней. По Земфире этой. Он мне даже сказал, тихо так, что, когда его на поселенье забирали, она, бабенка эта, осталась брюхатая. И неизвестно, от кого ребенок, от Власа или от Спиридона. Я робко голос подала: баба сама должна знать, от кого и когда зачала! А Влас вздохнул, руки на коленях сцепил. Сделался мрачный, как волк. И глаза так же красным загорелись, как у волка. Да нет, говорит, спуталаси она с нами обоеми, да и запуталаси вконец; то один иё рветь на сабе, то другой; рази ж тута можна што заприметити? Ничево тут не приметишь! А я, уезжаючи, в кузове трясяси, всё кричу ей, воплю: Зёма, роди! Зёма, роди! Я молчу. Слушаю. И больно мне. Звал ее Зёмой, ну, от Земфиры сокращенно. А меня только Воблой, и больше никак.

Спрашиваю: а какого беса она, эта твоя Земфира, с Урала на Волгу подалась, в Жигули? Сбежала, что ли, от кого? Может, она вообще преступница, и удирала от наказанья? Он смеется. Нет, говорит, не уголовница она никакая. Баба и баба. Тольки, знашь, оченно красива! Така уж красава, што ни в сказке сказати, ни пером описати! А при себе у тебя, Влас Игнатьич, спрашиваю его, снимочка ее нету? поглядеть бы хоть одним глазком на такую принцессу! Нетути, разводит руками, чево нету, тово нету, не снимамся мы на селе на снимки, хотя у ково и висять по стенам в избе, да у мене ничево не висело! Староверы мы, нельзя нам сымацца на снимки, Бог не велить! Ага, Бог не велит, согласилась я и наклонила голову. А сама перед собою так ее вижу: волосы черные, густые, глаза раскосые, как у зверицы, подо лбом черно горят, губы алые, щечки смуглые. У нас в камере в тюрьме была одна башкирка, а может, татарка, не знаю, красивая, смуглая и черноглазая, Халима Хайруллина. Она умерла, задохнулась в нашей ночной давке, и ее тело оттащили в подсобку и положили поверх других трупов. А эта Земфира была живая, и жила в селе на Волге, и давно уж родила этого не знай от кого несуразного ребенка. Сижу, на огонь в печи смотрю и думаю: как это баба то с одним, то с другим в постель ложится? Влас мысли мои словно услышал. Што, говорит, думашь, как енто худо, с двума мужикама любицца? А вот так у нас случилоси. Ничево таперя не поделати.

И руку мне на голову кладет. Тогда, у печки, в первый раз меня приласкал.

Я расспрашивала его о его родных, о тех, кто погиб или сгинул бесследно. Жену, Арину Филипьевну, он взял из староверской семьи. И она его в свою веру крестила. Он не видел, как ее убивали. Не на его глазах погибла. Застрелили в родном доме, так ее в доме потом и нашли, на полу валялась. Голова пулей раздроблена, и в грудь для верности выстрелили. И по белой рубахе у нее расползлось огромное красное пятно. Влас Игнатьич это мне говорит, крепко жмурится, а из-под прижмуренных век у него слезы текут. Вот мёртвенькую, говорит, я видал. И на руки взял, и так уж цаловал! Оживлял… Да рази ж, говорит, покойницу оживиши… Спирька, говорит, на печке спряталси от катов, под тулуп залез и притаилси, и так жить осталси. А сестрёночка ево Санька, дочка моя, исчезла; сгинула девка, должно, прибили, как кощёнку, да скинули с обрыва. Сынок его Спиридон работящий, справный парень. Несмотря на то, что сын его с его этой Земфирой снюхался, Влас Игнатьич о нем худого словца не сказал. Наоборот, жалел. Но это здесь жалел, в Сибири. Издалека. А там, видно, они из-за этой красавицы схватывались крепко. Отец сына если побьет, так это по закону. А если сын отца? Яйца курицу не учат, сын на отца руку поднять не смеет. Я думала: а если Спиридон этот Власа Игнатьича хоть однажды, да побил? Гляжу на Власа: да нет, такой крепкий дуб себя в обиду не даст! А где сейчас твой Спиридон, Власа Игнатьича спрашиваю. А, ево тожа забрали, машет Влас рукой, в один Божий денёк нас заграбастали: мене в одну сторонку, ево в другу ухватили. Развезли нас по землице черны грузовики! Повезли людску скотинку… на смерть ли, на убой… знай выживай…

Закрывала я глаза и представляла себе это их Караваево. Всё же на нашей Волге ихнее село стоит, на моей родной реке. Город Горький на горах. И у них горы. Жигули. А девчоночки с гор бежали, ах Жигули вы, Жигули! А на них были черны шали, ах, до чево ж вы довели! А ленты-бантики, а ленты-бантики, а ленты в узел вяжуцца… А мой миленок синеглазай передо мной куражицца! Так пел Влас мне жигулевские частушки. А глаза у Власа Игнатьича и правда синие-синие. Как Волга в солнечный день. Вот такого цвета Волга, когда на откос выйдешь, а всё небо в реке отражается, со всеми облаками.

А Влас мне потом все-таки сказал, как эта Земфира окаянная в Караваево попала. У нее родители умерли, оба сразу, когда ей было пять лет. И она попала сперва в детприемник, потом в Уфимский детский дом. Потом детдом этот расформировали, и всех детей отправили в городок Белебей. В том Белебее Земфиру усыновил один добрый человек. Он оказался вовсе не добрым, однажды ночью подлез к девчонке, она в ужасе убежала; прибежала на станцию железной дороги, зайцем доехала в общем вагоне до Оренбурга, проводница над ней сжалилась и довезла. В Оренбурге устроилась в хлебный магазин, продавщицей. Жила при магазине, в каморке. Власти ругали за это директрису магазина, да никто Земфиру и пальцем не тронул: у директрисы в ящике стола лежал пистолет, она в Красной Армии в гражданскую сражалась, бой-баба. И опять все эту Земфиру жалели, что ж в ней такого? На жалость била? Ну да, мордочка умильная, красивенькая, люди на красоту клюют, как на сахар. Ей выдали паспорт, когда стукнуло шестнадцать. Тут к ней приехала из башкирской деревни ее родная бабка, явилась не запылилась, нашла Земфиру через адресный стол. Привезла ей в подарок старую родовую одежку нарядную, всякие там блестящие мониста, чекмень, серебром расшитый, и музыкальный инструмент, я забыла, как называется, чудно как-то. Ну вроде нашей балалайки. Бабка эта немного с ней пожила и всё ей про Аллаха рассказала, и в мечеть ее свела, и в Аллаха крестила. Ну, не крестила, я не знаю как сказать. Посвятила Аллаху этому, что ли. И опять к себе в деревню укатила. Наступил голод, в магазин перестали привозить хлеб, и магазин закрылся. Люди посоветовали ей: езжай в село, деревня тебя прокормит, там будешь с молочком, с маслом. Она пошла на вокзал, наудачу взяла билет до станции Кинель. Оттуда автобусом добралась до Караваева. Пошла по селу, вышла на берег Волги. Ширь, воля! Красота! Понравилось ей там. И осталась. В сельсовете решили в избу к старой бабке заселить: ухаживай! Бабка померла, Земфира хозяйкой в избе стала. Живи не хочу!

Влас голову низко опускал. Это все она тебе рассказала, спрашивала я тихо, печной огонь кидал желтые и красные отсветы на срубовые стены. Да, Воблёшка, енто всё она мене и поведала, а когды балакала, без удержу плакала, отвечал мне Влас и еще ниже голову опускал. И прятал от меня небесные свои глаза. Потому что они у него были полны слез. А он при мне, девчонке жалкой, приблудной, плакать не хотел.

(купание коней. Купание Земфиры. Влас переплывает Волгу)

Земфира заглянула в зеркало. Сначала оно отражало ее внимательное лицо, потом перестало отражать. Черные блёсткие скосы воздуха, порывы ветра перевернули мир. Из глубины наплыл берег реки и вспыхнул солнечным песком. Далеко пели дикую тоскливую песню про жестокую свекровь и бедную невестку. Земфира, в зеркальных откосах, увидала себя, и как она идет по песку, глубоко ноги в него вдавливая. Сухой и золотой песок сырел на глазах. Близко мерцала и бесилась тысячью слепящих высверков алмазная вода. Пахло мокрой шерстью, остро и пряно. На берегу и в воде стояли кони. Коням слепящая вода весело плескала под брюхо, под рыжие и вороные бока. Ребра раздувались и опадали. Кони ржали, и боясь воды, и желая ее. Земфира подошла ближе к воде, вдыхала конский дух. Веселье разобрало ее изнутри. Она стянула с себя легкое светлое платье, кинула его на песок. Наступила на него голыми ногами. Ей было все равно, увидит ее табунщик или кто другой. Озорство распирало ее. Вином ударяло в голову. Голая и смуглая, она разбежалась по песку и, как мальчишка, оттолкнулась ногами от земли и легко вспрыгнула на гнедого коня. Конь заржал, она похлопала его по холке. Ударила пятками. Конь стал заходить в воду, продолжая ржать. Другие кони толпились рядом, трогали боками бока ее коня. Вода поднялась Земфире до лодыжек, потом до колен. Она громко смеялась, в голос. Голым бедрам приятно было обхватывать бархатную конскую кожу. Она наклонилась вперед и обняла коня за шею, и прижалась к его теплому телу голой грудью. Другие кони склоняли морды и пили из реки. Солнце заливало прозрачную воду пляшущим, сумасшедшим светом. Кони от радости сходили с ума. Земфира опять ударила коня в бока пятками, и он зашел поглубже и поплыл. Она плыла на его спине, крепко обняв его. Вода мягко, ласково обтекала ее и коня. Течение относило их на стрежень. Земфира испугалась, что конь утонет. Конь плыл хорошо, уверенно. И она бросила бояться. Солнце пекло ее голую тонкую спину. Гнедая шерсть коня под солнцем горела красным золотом. Смуглая кожа Земфиры тоже отсвечивала красным. Оба, красные, отражались в синей реке. Прозрачную синеву то ли неба, то ли реки рассекли мужские руки. Они мерно вздымались и погружались в синь, загребая ее, измеряя. Человек плыл. Он плыл мимо купающихся коней и уже обогнал их. Серебряная голова человека далеко светилась в густой синеве неба, воды, облаков, в жарком мареве. Земфира крепче обняла шею коня. Ей не было страшно или стыдно. Она щурилась на солнце, пыталась рассмотреть, кто это плывет. Человек отфыркивался и, казалось, не видел ни коней, ни ее. Плыл, резко вымахивая руками, разрезал седой головой воду. Ближе к стрежню вода темнела, наливалась синей кровью. Земфира внезапно издала клич: гей-го! Она сама от себя этого не ожидала. Кровь кочевников бродила в ней, искала выхода. Человек с серебряной головой продолжал плыть. Не оглянулся на ее резкий крик. Желтый песочек на оставленном позади берегу превращался в узкую золотую полоску, в сияющую желтую ленту из темной косы. Земфира узнала плывущего и крикнула: Влас! Вот теперь он обернулся. Увидел ее голую на коне. Хотел повернуть и подплыть к ней, но не повернул. Плыл вперед. Земфира поняла: он переплывал Волгу. Конь фыркал и перебирал в воде ногами, Земфиру обтекала пьяная от ласки вода, лошади ржали, небо веселилось, Земфиру охватил озноб, она, пылая в масленом жаре огненного дня, замерзла в текучей воде. Повернула коня к берегу. Течение не отпускало их. Оно затягивало их. Земфира испугалась: а вдруг омут? Забила пятками в рыжие конские бока уже отчаянно. Конь плыл внутри мощного теченья, Влас рассекал руками и головой воду, плывя на тот берег, и Земфира смотрела ему вслед, понимая, что она остается на этом берегу.

(запись Воблы в толстой тетрадке)

Пока мы Всибирь ехали пожелезнай дароге народу многа умерло. Пока мы ехали я старалас вспаминать что ранше было. Но вспаминать было очен тяжило. Пока ехали становилос так тяжило что прежная жизнь казалась просто щастьем. В камере хотябы надышат и станит тепло. А ввагоне особено ночю такая морозяка что думаеш доутра недоживёш. Я чтобы согретса прижималас к людям они меня негнали отсебя. Они меня даже обнимали. Так обнимемса все прижмёмса и едем трясёмса. Путь дальний конца ему нет.

(картина маслом. Художник сжёг от греха. Как ехали в Сибирь)

Телячьи вагоны, коровьи, лошадиные. Вагон трясется, поезд едет, а люди в соломе конские катыши находят и коровьи лепешки засохшие. Семьи едут, и едут одинокие. Едут, у кого смерть в дороге родню забрала. Дети плачут. Бабы иногда задирают лицо в темноте вагона, будто к небу; над ними качается вагонный дощатый потолок. Воют, как собаки. Мужики молчат. Теребят бороды. У всех за время пути бороды отрастают. Старик сидит, колени поджав, морщинистый коричневый лик в ладони уронив. Спина его воздымается. Ему тяжело дышать. Чтобы дышать, люди выламывают доску и глотают ветер носом, ртом. В углу вагона вместе со всеми трясется поганое ведро. Иногда, если состав остановится резко, оно опрокидывается. Вот опять остановился поезд. Бежала вдоль вагонов охрана. Кричали солдаты, тряся ружьями: всем выходить! Оправиться! Высыпали на снег все, от мала до велика. Оправлялись на глазах друг у друга. Невдалеке от путей текла речка; еще не замерзла, еще блестела черная лаковая вода крышкой федоскинской шкатулки. Молодежь бежала к полынье. На ходу парни, девки сбрасывали одежку. Мочи не было уже терпеть грязь и духоту, обуяла жажда чистоты, воды. Сдергивали тряпки, наготы не стыдились. Прыгали в ледяную воду. Барахтались. Верещали. От вагона им кричали: так ведь до Крещенья долго еще, куда в купелю-то бросились прежде срока! Охранники стреляли в воздух, возмущенные. Вопль разносился над белой степью: «По вагона-а-а-ам!» Задвигали доски. Паровоз выпускал густой пахучий пар. Люди шептали друг другу на ухо, будто кто их тут мог услышать: а в соседнем вагонишке параши нет, они прямо так, когда кто захочет. Еще шептали: оттуда хотела одна баба дёру дать, ее застрелили. Еще шептали: сегодня не свекольник принесут с крысиными хвостами, а настоящие щи. Шептали сердито: не настоящие, а пустые, разницу понимай! Еще шептали откуда-то снизу, сбоку: это не крысиные хвосты, а свекольные! Я разницу понимаю, горько шептали в ответ. Свекольник, пустые щи и баланду разносили по вагонам в ведрах. Счастлив был тот, у кого кружка, в кружку наливали. У кого кружки-чашки-миски не было, тот пригоршню подставлял, и горячее хлёбово плескали из половника в живые руки. Плакали и ели. Потом вдруг поезд останавливался, примерзал к рельсам плотно, навсегда. Солдаты кричали: выходи! Люди выходили и видели: рядом с перроном, у вокзалишка, усаженного голубями, как сизыми кругляшами бирюзы, стоят кошевы, сани, крытые возки — десятки, а может, сотни повозок. Из ноздрей лошадей валит пар, как из трубы паровоза. «Живей! В кошевы садись!» Люди спешили к возкам. Бабы садились, подобрав юбки. Ослабелые за время пути падали на снег. Их походя пинали, каких хватали за шиворот и волокли к саням, каких, охватив цепким взглядом, тут же пристреливали — не жилец. Рассовав людей по возкам, охрана командовала: вперед! И люди, везомые лошадьми, ехали вперед, а впереди показывала оскал черноликая, с цинготными зубами, гибель. Жить хотелось всем. Зима показывала ледяной кукиш: а вот тебе жизнь, человек! Сани катили по городским дорогам, по приметенным жесткой снежной крупкой булыжным мостовым, по дорогам проселочным, укатанным широкими полозьями, потом по снежной целине, где по снегу ходят только лисы и волки и падает в наметенные за ночь сугробы хитрая остроухая, пятнистая рысь с верхушки разлапистой сосны. Катили кошевы по льду встречных рек, по черному льду намертво застылых широких озер, ныряли вниз с горы, и тогда люди вываливались из возков, лошадей осаживали, и под дикую ругань охраны люди снова набивались в сани, и слезы их замерзали на морозе, а ресницы покрывались пушистым сизым, голубиным инеем. Посреди леса возки вставали. У лошадей ходили бока. От их потных шелковых спин, не только от ноздрей, клубился парок. Лошади жили, и люди еще жили. Люди, попрыгав с возков и утонув ногами в снегу, изумленно оглядывались. Друг на друга глядели. Это оправка? Сам ты оправка! Прибыли! Станция Березай, все вылезай! Далеко в лесу виднелось строение. «Мужики! Живем! Тут избы!» Над ним хохотали обидно. Это не избы никакие! Это заимка брошенная, нынче охотничье пристанище! Ну что встали, туда ступайте! Люди, утопая в снегу, тянулись к охотничьей избе. Сотнями набивались в избу, приспособленную для немногих охотников. Однако в избе все было, что нужно, чтобы в тайге не умереть: спички, дрова близ печи, крупа в берестяном туесе на полке, соль в солонке, и даже, о счастье немыслимое, сухари в плотно увязанном мешке, повешенном от крыс на длинный гвоздь, вбитый прямо в сруб. А людей многие сотни! И иные у крыльца толпятся, наседают, а в избе народу уж столько, что сдавленные стонут и кричат: помилуйте, братцы, ребра хрустнут сейчас, помру! Как горшок каши и мешочек сухарей на всех поделить? Но делили же. И чай кипятили в старом медном чайнике; ставили чайник прямо в русскую печь, поближе к живому огню. И оттаивали, и кричали от боли в отмороженных руках и ногах, и обнимали друг друга, и смеялись счастливо — от тепла, от блаженства. А в дверь просовывал голову в треухе начальник охраны, оглядывал всех маленькими волчьими глазёнками и взвывал: «Здесь жить будете! Дома срубите! Вон леса сколько вокруг! Топоры дадим! Лишь друг дружку не порубите!» И хохотал взахлеб, нагло. Люди слушали тот смех и ели горячую кашу из прокопченного котелка прямо руками. Тем, кто ел, повезло. Стоящие у порога ждали своей доли. Могли и не дождаться. Кричали: все в избе не поместимся, вы нам хоть палатки дайте! Охрана опять смеялась: какие палатки? — собиралась и уезжала. И уезжали все сани, и от них оставался на снегу тайги только тайный санный след, тень полозьев. Когда сани с охраной уезжали, среди людей поднимался плач. Он поднимался сначала к потолку, потом, через незакрытую дверь избы, к небу. Начинали бабы. Они лучше всех понимали, что скоро сгибнут они и их дети. Дети подхватывали дикую музыку. Даже сильные, бывалые мужики рыдали. Стоял посреди тайги охотничий сруб и весь ныл, гудел от тягучего, длинного стона. Так наружу выходило горе. Оно выходило, топталось на снегу босыми ногами около заимки и безмолвно, покорно уходило в лес, навстречу диким голодным зверям. Детей не волки съедали, не рыси загрызали: они метались в простудном тяжком жару, погибали от голода, становясь похожими на рыбьи кости-оглодыши. Привезенные охраной топоры летали и сверкали в руках мужиков. Если не был плотником, так тут станешь им. Мужики валили лес, тесали бревна, как могли, возводили срубы. У первых изб не было крыш. Их застилали еловыми лапами. Пока избы вставали из смерти, из снежной мглы, людям надо было где-то жить. Делали снежные дома; рыли землянки. Кто-то стащил, пока ехали, из кошевы рогожи. Из тех рогож натягивали палатки. Это всё не спасало от смерти — она, веселая, пьяная от поживы, гуляла среди людей, играя острой косой, озорно кивая оскаленным черепом. Люди, ложась спать в землянках друг на друга, чувствовали себя мерзлыми овощами. Вчера еще живая редька, живая свекла, живой репчатый лук. Где мертвых хоронить? До земли не достучишься. И все-таки к ней пробивались. Лопату, спасибо, добрый солдатик оставил. Бросил, как кость псам: ройте землю, кроты! И в ней живите! Рыли, обливаясь потом, и от людей шел пар, как от лошадей. Сбрасывали тулупы. Стучали лезвием лопаты в жесткую землю. Голос взвивался над толпой смертников флагом: «Так это же вечная мерзлота!» Это надо было осознать. Вечная мерзлота, это звучало медным похоронным маршем. Мужики упрямо били и били лезвием в смерть, рыли и рыли. От полудня до сумерек вырастала яма, рядом с ней гора ледяной земли. Плотники рубили гробы. «Как же на Страшном Суде, ведь из гробов восставать надо будет!» Срубы и гробы рубили без единого гвоздя. На всех гробов не напасешься. Махнув рукою, хоронили в ямах, и даже, как татар или башкир, не могли завернуть их в белые пелены: не было под рукою такой роскоши, белых шелковых тканей да бязевых простыней, просто сваливали в яму тела и, плача, закапывали. Одною из первых для поселка изб рубили церковь. В лютой тайге оказывалось, что среди людей почти все верующие. Веру выжигали каленым железом, а она жила внутри, и, когда рядом задышала часто и хрипло смерть, вера стала жизнью. В срубовую церковь, когда молились, набивалось столько народу, что дышать бывало нечем. Вместо свеч жгли лучины, щепу. Причастие творили так: из муки и воды катали шарики, тело Христово; клюкву, бруснику в кулаках давили, в бутылочку сок из ладоней сливали, кровь Христову. Крест он и есть крест, для батюшки сосновый вырезали. Пока свежая древесина, он, как и в забытом храме, золотом отливал. Батюшек средь поселенцев оказывалось изрядно. Священников будто хотели со свету сжить. Из новой красной жизни напрочь выжечь. В церкви, если особые холода лютовали, народ ночевал. Молились громко, вслух. Верили: стены святые, Бог спасет. Наступало утро. Мертвых вытаскивали из-под живых. Живые крестились: спасибо, Господи, Ты мне жизнь оставил. Для ночлега плотники рубили в таежном храме нары. Так храм и темница становились одним; и не стыдно это было, ибо ведь и Христос перед Распятием в темнице ночевал и плакал, сцепив на коленях руки и уронив голову в колючем венце на избитую грудь. Вместо церковного колокола звонили в колокольцы, что лошадям вешают под дугой: парнишка с Урала в карман зипуна дома второпях затолкал, в тайге вовремя вспомнил о них, вытащил и батюшке сунул: на, пользуйся! Такой тихий нежный звон, а люди далеко его слышали; звоня в конские колокольцы, тихо улыбался батюшка и светлел лицом тот уральский парнишка, он был при нем самодельным дьячком. Читали все службы наизусть, кто что помнил. А после позвала людей к себе бабка, она с голоду помирала. На бок повернулась и из-под себя, из-под лохмотьев юбок, вытянула лохматую книгу. Кожаный переплет будто собаки, кошки царапали. С тисненого Распятия слезла позолота. Бабка тихо смотрела на людей. Глаза ее слезились. Еле расслышали ее голос: «Молитеся, православные! Псалтырь вам отдаю! Венчальный подарок! С собою вот увезла! Самое дорогое!» Батюшка принял из рук у бабки Псалтырь на руки, как младенца. Бабка отходила, и ей еще успели прочитать отходную молитву и перевязать пуповину духа. Бабка умирала, а вдали слышался заливистый лай собак: приближались охранники. Люди выходили наружу из землянок, вставали на снегу строем. Охранники кричали: «Ну что, баню себе еще не срубили?! Дух от вас, как из ямы выгребной!» Тела людей покрывались язвами, струпьями. Язвы гноились. Кожа вспухала. Распухали от голода руки и ноги, становились как бревна. По людям ползали вши. Мукой удавалось разжиться в ближнем сельце. Ближнее — легко сказать: до сельца иной раз было пятьдесят, сто километров. Срубили сани, а что за сани, смех один, полозья вдоль да доски поперек, мужики впрягались в сани вместо лошадей и, перекрестясь, отправлялись в дальнюю дорогу, прихватив с собою все оружие, какое средь людей находилось: финский нож, ружейный шомпол, удавку. А если медведь навстречу из тайги выбредет? Шомполом проткнем! Бодрились мужики, но все равно, когда уходили за едой, бабы крестили мужиков мелко и прощались с ними, как с покойниками, навсегда. Когда мужики, через неделю, живые, возвращались с мешком муки, радости людей не было предела: вокруг тех саней, с водруженным на них мешком, плясали, как возле первобытного костра. После зимы наступало лето. Летом мужики привыкли пахать и сеять. Поля поблизости не было. Реки тоже. Счастье, если текла река: она разливалась, и в поёмных лугах по теплу росли ягоды, таежная, остро-пахучая черемша, гудели дикие пчелы, их ведь можно было приручить, и зверья много всякого сновало, да не подстрелишь: ружьишка нет, хоть бы плохонького. Зверье, не стыдясь человека и не боясь его, гуляло рядом! Нагло гуляло, радостно. Люди, идя за ягодами, натыкались на медведя: он, чуть присев, на задних лапах стоял возле куста малины и осторожно, аккуратно длинными черными когтями обирал алые ягоды с куста. Что делать? Рубить лес и корчевать пни? Можно костьми лечь, а поле не родишь. Не родишь и скотину; баба не родит своему мужику ни козляти, ни коровёнки жалкой, ни хрюшки, ни овцы дрожащей, а жаль, вот бы лучше родила! Баба тогда бы стала сама земля святая; а так она просто баба, и больше ничего. Пускались снова мужики в путь, поле искать. Вышли к разнотравью! Вернулись, радуют других мужиков и баб: с хлебом будем! А красная охрана запрещает сеять и жать. Четко, зло говорят, когда приезжают доглядывать поселенье: хлеб сеять запрещено! Бабы в ноги солдатам падали. Умоляли: ну позвольте, родные, разрешите! Ведь вашей крупы ненадолго хватает! А муку нам жалости ради в сельце дают! Милостынькой! А так бы мы сами все сделали, и вспахали, и засеяли! А где зерно возьмете, смехом охрана грохочет. Бабы встрепенутся с надеждой: да в том же сельце и возьмем! там люди добрые! там дадут! «А мы, значит, не добрые?!» Уезжали прочь на своих кошевах. В ту, другую, чужую жизнь. А бабы садились в круг на земле, обнимали друг друженьку за плечи и выли, и плакали, и пели: ох, где наша скотиночка-а-а-а… где наша сиротиночка… Ох, где моя козочка… где коровушка моя… да и где вся моя семья-а-а-а… Услышать, как мычит корова. Как блеет баран, вожак. Как лошадь призывно ржет. Забыть, как запрягают в телегу коня. Как гладят его по потной холке, по шелковому крупу, по шелковистой, висячей гриве, а поднимется ветерок — грива вьется по ветру, так любо глядеть. Конь, коник мой! Коник мой золотой! Орлик мой, душа моя! Свели тебя в колхоз, все равно пустили под откос. И ржал ты там с тоски, ржал, а потом падал да помирал. И стою я здесь в тайге один, сам себе господин, стою средь чужих людей и владею я только смертью своей. Опять чекисты приезжали, огораживали поселок колючей проволокой. Мужики удивленно, робко спрашивали: а это еще зачем? На кой ляд проволока? На них рявкали: молчать! это приказ! что проволока, мешает жить тебе?! для порядка! для острастки вашей, грязное быдло! Мужики катали на скулах желваки. Потом один, из всех, выступал вперед и тяжело бросал, как припечатывал: вы еще ток по колючке пустите. А люди, кого смерть подстерегала, уходили в тайгу, чтобы остаться со смертью наедине, — так умирают звери, уходят, убегают, чтобы никто из сородичей не видал, как они будут кончаться. И там ложились; и там, в тайге, истлевали. И маленький лисенок или медвежонок, играя, катал по свежей юной траве их черепа. Люди и убежать пытались. Из тайги выходили на берег незнакомой реки. Шли, шли, и вдруг глядят — солдаты, и рядом пулемёты. Люди к солдатам бежали. Руки поднимали: спасите! помогите! с голоду подыхаем! Солдаты наставляли пулемёты и косили всех огнем. Бог всё это видел с небес, но никто не видел из людей, как Он слезу отирал. А чекисты с охраной прибывали в поселок; ага, выжили, крепкие, значит, так вам самое оно с лесом валандаться, подъем, стройся, вот пилы-топоры, а вот тайга, иди вали! Даешь стране леса, знаешь лозунг? нет?! повтори! И кричали хором, страшно рты разевая: «Даешь стране леса!» Крик раскатывался по распадкам. Вот мужик и стал подневольный работник, вот и дает леса стране. Платить ему не надо. Он житель темницы. Бабы жалостливо глядели на муку в пакетике: все меньше становилась норма. «С голоду остатние помрем!» — вопили бабы. Мужики разлепляли рты: «Мы уже померли, бабы. От нас призраки одни. Вам только кажется, что мы мужики ваши. Тени мы». Одежда истрепывалась. Лохмотья бабы сшивали смешными иглами, сделанными из крупных рыбьих костей. А нитки выдергивали из мучных мешков. Наставало время, когда от старой одежки ничего не оставалось, так дотла она сгнивала, истлевала. Тряпье сжигали на костре. Из мешков в ящики вытрясали остатки муки и перловки. Бабы вырезали в мешках дыры для башки и пялили на себя: как платье, как холщовую понёву. Разрывали мешок и перешивали его мужику на портки. В отдельной избе, срубленной по приказу начальника, жили в поселке солдаты. Их немного было: трое, четверо, — но у каждого имелось при себе, это понятно, ружье. Мужики на ружья те косились. Это был великий соблазн. Ночью напасть, задушить! Оружие отобрать! Тогда всё, счастье, тогда и зверя можно большого в тайге подстрелить, охотиться как надо, да и… Не договаривали. Каждый думал о тайном. Если патронов довольно, можно и на заставу войной подняться! А куда бежать? Все равно найдут. С военными машинами; с танками; с собаками. Натравят собак, псы загрызут, позорней смерти не придумать. Уж лучше в бою пасть, стреляя. Многие мужики еще мировую войну помнили, и как в атаку ходили. Руки чесались. Бабы и дети все одно сгибнут тут от тифа, от недоеда, да просто замерзнут! Печи не из чего было сложить. Ни глины, ни камней, ни замазки. Печи рыли в земле. Там и варили, и грелись, и мылись, вылезали из ямы все в грязи, вот так чистота, любо-дорого. Для мытья снег топили в том котелке, из которого кашу жидкую хлебали. Ну так что, пойдем войной на поганцев?! Бабы ложились животами на землю и обнимали мужичьи сапоги. «Родненькие, нас пожалейте! И вас убьют, и нас всех тут за вас, как уток на болоте, перестреляют!» Мужики мрачнели: нет, не перестреляют. С оружием мы сами кого хочешь перестреляем. И мучителей наших. Что, если? Все толпою стояли, задумывались над этой страшною мыслью. Никто не делал ничего. Руки на убийство не поднимались, а слезы текли. Одна из баб сошла с ума, бежала, изранив в кровь грудь о колючую проволоку; выпросталась из-под колючки, изорвав одежду, бежала по тайге, охранники высыпали из избы и, щурясь на солнце, стреляли ей в голую, белеющую меж лохмотьев спину. Как в рысь, в росомаху, стреляли. Метко попали: всю пулями изрешетили. Бабу ту не разрешили хоронить, приказали бросить на съедение зверям в тайгу. Вопили на весь поселок: «Так будет с каждым, кто попробует бежать!» Ночью к израненному телу заявился голодный волк, угрюмо и долго выл. Потом вой стих. У волка был нынче царский ужин. А другая баба удачно сбежала, ей повезло. Она долго, тайно готовилась к побегу. Пекла лепешки и сушила их на задах поселка, в мешке, привязанном высоко к сосне. Люди выбрасывали старые тряпки, она их подбирала, стирала в талой воде, сушила и сшивала клочки: так сооружала утепление на случай холодов. Самое страшное, что с собою в путь взяла чужого малого ребенка; не потому, чтобы спасти, а для того, чтобы, когда лепешки закончатся, задушить и съесть. Она сбежала, за ней снарядили погоню, но ее не нашли. Она отсиделась в зимней медвежьей берлоге. За время скитаний привязалась к мальчику. А одинокая была. Убивать его не стала. Питались ягодой, сырыми грибами, пили воду из таежных речек и ручьев. Рыбу ловили юбкой, веревкою связав ей подол. Зверь их не тронул, и это тоже удача. Оба вышли на приречное большое село. Всюду вились на ветру красные флаги: советский народ отмечал день рожденья комсомола. Вид у обоих был страшный: обтрепанный, дикий. Никого тем видом нельзя было обмануть. Баба пробралась к одному двору, стащила с веревки юбку, кофту и мужичьи штаны, они еще не высохли после стирки, в штаны обрядила мальца, закатав их до колен в тряпичные колбаски, сама все сырое натянула, смеялась, ничего, на мне все высохнет, я горячая. Так явились в случайную избу. Повезло им: люди добрые оказались. Всё поняли сразу, да выгонять не стали. Одели получше, накормили, с собою в запас в торбу провизии дали и на дорогу до города денег дали. Мир стал как война, и на той войне важно было не только выжить, но и выбрать, как быть: то ли хитро укрыться, и тем упасти свою шкуру, то ли полезть на рожон, а это значит, себя уничтожить, да душу опять же спасти. Чем спасешь себя, человек? Неужели снова трудом? А ведь да! Трудом! Посреди буреломной тайги, средь земли, к человеку жестокой, среди дремучего лютого леса трудился человек. Трудился мужик, и баба не только ведь плакала при нем и охала, но тоже трудилась: как могла. Сохи нет. Коня нет. Коровы нет. Подойника нет. Сетей для рыбной ловли нет. Топора нет. Пилы нет. Лопаты нет. Так это всё будет у нас! Будет! Трудом заработаем. Рыданьем выпросим. Жизнью купим. Всё у нас будет, бабы! И снова будете коров доить, теперь уже сибирских! А у сибирских-то коровёнушек ой какое бравое молочко-то! Жирнущее! Сплошные сливки! И топоры заиграют в руках; и лопаты землю вскопают, всколыхнут. Посеете, бабы, и зерно и овощ, не одну же дикую черемшу с болота глодать! Кто новой веры, кто старой веры, кто красной веры, а средь нас и такие есть, все думают, что партия ничего не знает про нас, что это все сплошная жгучая ошибка, — все к нам, все с нами! Рыбу будем ловить. В Сибири рыба в реках дуром плещется. Коней заведем. Сами, кровью своей мужицкой, в сельце жеребят укупим! Выкормим! Вас же выкормили, бабы! И детей выкормим! И жеребят, и козлят, и поросят! Жизнь наладим, на то мы и мужики! Они думали, мы помрем! А мы всё не помираем никак! Вот какая силища в нас! Попробуй нас одолей! Сами будете, бабы, одежду ткать. Станки мы вам сладим. Не век же вечный в опорках и обносках шастать! Хлебы будете сами в печах печь! Вкус и запах домашних хлебов вспомним! Когда впервые испечете — зарыдаем, в руки возьмем, к лицу поднесем, поцелуем, как икону, и заплачем! Праздник будет не хуже, чем двунадесятый! Чем Пасха Господня! Так всё и будет, бабы, верьте! Бабы молча слушали мужицкую сказку. А назавтра приходила охрана. Выстраивала всех в ряд. Из соседнего поселенья убежали двое! Каждый пятый, вперед выходи! Бабы поднимали вой до неба: за что?! Ни за что, кричали охранники, дисциплина! Чтобы неповадно было! Звучали хлопки выстрелов. Падали окровяненные мужики. Бабы замертво падали на землю. Высоко, среди красных стволов могучих сосен, среди мохнатых, черно-изумрудных тулупов неохватных кедров, тонко свиристела таежная птица, пела нежную песню.

(Влас пашет на людях, на тощей лошадёнке)

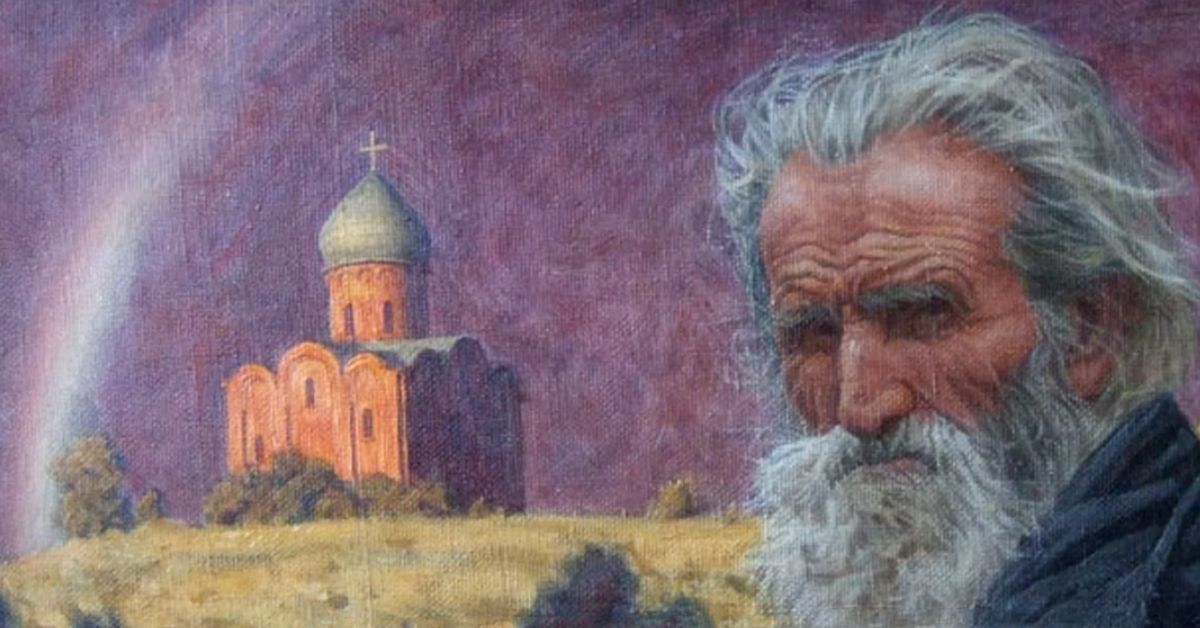

Шерстяные тучи дружно налетели из гнилого небесного угла, ветер, ярясь, рвал их и все не мог порвать. Влас глядел на небо прищуром хищного зверя, слюнил палец, поднимал его в воздух: определял, откуда ветер дует, и не надует ли дождя, первой желанной и жуткой грозы, полоумного ливня. Ветер ничего не говорил про грядущий ужас небесного боя, он только срывал с людей шапки и пытался зацеловать сыростью и свежестью их голодные, почернелые лица. Лица темнели все больше, становясь цветом похожими на землю, на пласты земли, отваленные лопатой. Влас смекал: такими лица святых являются смертным оченькам, тускло и горько просвечивая через черные доски, через слои яичной темперы и неумело, неровно наложенный лак и светящийся плотный покров позолоты. Он вспоминал, как в Караваеве пытал о той позолоте церковного их нового старосту, что после старика Шушунова при храме подвизался, Павла Ефимыча Еремина: «Пал Ефимыч, а вот ты скажи, отчево-то на иконах весь задник, ну, за спинами преподобных, столпников и иных угодников, а равно же и самой-самесенькой Богородицы и Иосифа Обручника — златом заливають? Да и Спас Нерукотворнай — тож ровно на златой ковер положон! А навроде учить нас Писание, што — беден ты должон быти, што в поте лица, мол, паши и сей и сбирай хлебушек свой… а потом ешь ево со слезьми! Со слезьми, слышь! А тута — всё в злате… отчево?» Павел Ефимыч косыми калмыцкими глазами долго глядел на Власа, зрачками хотел душонку-невежу из него вытащить да рассмотреть на свету хорошенько. «Оттого, глупый ты Власушко! Золото на иконах — это не роскошь. Злато то богомазы малюют, им — дух изображая! На кисть зачерпывают златую краску, а дух себя сам поперек краски рисует!» При слове «дух» Влас поникал головой. «Дух… да, енто ясно… Дух, енто ж я понимаю… Он — рееть, игде хочеть… Каким жа молитвенником-ить богомазу надоть быти, штоб не мир мирской, а — дух рисовати…» — «Вот златом его и рисуют», — терпеливо повторял церковный староста. И еще ниже наклонял серебряную башку Влас. Злато — это не богатство никакое. Это дух твой веселится на небесах. Тебя, плотского и грязного, потного и зареванного, в златую обитель — ждет.

И вот через черноту страшного, нерукотворно малёванного времени, через стук колес телячьих поездов и спутанные пряди грязной соломы, на пол пытальных вагонов набросанной, через чернь лютых зим, чье серебро чернили бабы — воплями, а расстрельщики — черными бесстрастными наганами и наглыми маузерами, просвечивали людские лица — молчаливой рекой, потоком текли они, и каждое вопияло о судьбе, и каждые открытые и закрытые, чтобы не видеть ужаса, глаза судьбу свою — знали, и среди лиц вспыхивали сумасшествием — сумасшедшие, горели благословеньем — блаженные; горели красной злобой — озлённые, у кого мука внутри обратилась в ярость. И блаженных ликов было меньше всех; больше всех было — просто тихих, суровых, страдально и смиренно сжавших до конца безмолвные рты. Безмолвие до смертного венка! Обет молчания! Весь народ его дал. А зачем — дал? Чтобы святость сохранить? Чтобы — не стыдно было в святую, горячую либо мерзлотную, землю ложиться?

Да; и за этим, конечно.

Лица текли рекой, вскрывшей лед по весне. Лица утекали и вспыхивали напоследок, прежде чем исчезнуть за поворотом. О нет, они опять возникали; а может, это были другие, люди ведь нарождались, вырастали из-под земли, ибо сеяли зерна свои сеятели, и принимало земное лоно любовь без любви, объятие без царского брачного венца. Жизнь сама взяла бразды правления в руки свои; она сама стала иереем и златым венцом, сама себе пела: «Исайя, ликуй!» — и сама соединяла руки, губы и чресла того, что раньше показалось бы несоединимым. А теперь — теперь было можно всё, чтобы среди смерти — святую жизнь сохранить.

Поселенцы столпились на краю поля. Всем любопытно было узнать, как это люди на людях будут пахать. Вперед выступил Кирюшка.

— Мене, Влас, бери! Я сильнай бык!

Грохнули нестройным хохотом. Смешки подрожали на ветру и погасли. Влас махнул Кириллу рукой.

— Вставай за плуг, бык мирской, голова доской!

Враскачку, увязая ступнями в мягкой влажной земле, подошел к плугу Кирюшка. Встал спиною к оглоблям. Влас запряг его. Кирюшка повел плечами. Наступила такая тишина — слышно было, как весело подвывает ветер высоко в тучах. Бешено неслись теплые тучи по небосводу, обнимали тайную синь, облепляли лохмотьями. И все вокруг было серое, волглое, мягкое, податливое. Бабий нынче выдался день.

Влас обозрел толпу: баб больше, чем мужиков. Нет, поровну. Нет, мужиков поболе! Встал за плуг. Взялся за рукояти. Твердо, расставив ноги, стоял на земле, чуя землю, определяя: послушная будет или строптивая. «Да уж… како там строптива… тута мяхкой чернозём, ить слыхати, как под ногой проседаить…» Тишину надо было нарушить — шуткой, криком. И Влас крикнул, крепко вцепившись в рукояти:

— Н-н-н-но, родимай!

Никто не засмеялся. Рта не раскрыли.

Кирюшка слегка нагнулся вперед. Сгорбился. Потащил за собой плуг. Влас едва успел направить его, чтобы борозда не кривилась. Руки, слабые от недоедания, отвыкли от работы; Влас неслышно изругал себя темными словами, спохватился, прощенья попросил: «Осподи! Боле не буду так гневити Табе!» Через минуту вел плуг уже хорошо, ровно. Кирюшка со злым упорством, уже сильно склонившись вперёд, голова и грудь, если б земля была зеркальная, в земле бы отражались, шатливо, неверно брел вперед по едва оттаявшей пашне.

Мужики провели первую борозду до конца поля, развернулись, обратно пошли. Влас уже уверенно направлял плуг, с трудом вытаскивал ноги из грязи, вспотел, глядел, как тяжелый изогнутый лемех взрезает мягкую земляную плоть. Они оба с Кирюшкой уже обливались потом. А ведь пахота только началась. А до конца дня еще далеко; белое солнце хитро и весело ныряет в тучах, взбирается все выше в зенит, катается шаром из жирной сметаны сбитого масла. Где то масло? Где те коровы?

«Все у нас прибудеть. И коровы будуть. И козы будуть. И масло будеть. И зерно взойдеть-от и заколосицца. Дай нам срок, Осподи. Дай срок».

Пот тек у мужиков со лбов, с висков по щекам, тек по ссутуленным спинам. Когда подбрели к людям, стоявшим на краю поля, люди жалостливо заахали:

— Ох-охоньки, отдыхнитя, мужики…

— Да ну пошто себя так-то истязать… чай, два, три дни будем пахати, все попеременки…

Кирюшка мазнул рукой по лицу. Дышал тяжело. Устыдился.

— Стыдно мене, бабы. Слабак я!

Из толпы вперед выступили две бабы. И, о Боженька мой, Вобла!

В руках Вобла держала сито, полное зерна.

«Игде тольки взяла… у мене под койкою?.. да ить не слыхал я… што, крепенько так сплю-почиваю… прокраласи, мышь…»

Бабы решительно подошли к пахарям.

— Вылезай! — крикнула одна Кирюшке. — На бок вались, конь, и посопи дырочками! Меня — пусти!

И для верности еще и отодвинула его плечом; а плечо у бабы возвышалось могутное, мощно круглилось под серым ватником, что тебе у мужика.

Кирюшка, под василисковым, липким взором ее дерзких синих глаз, выпростался из-под оглобель.

— Ну… валяй…

Баба впряглась. Другая молча взяла рукояти из вспухших, покраснелых рук Власа. Влас на ладони глянул: волдыри вздулись.

И так же, как давеча Влас на Кирюшку, баба шумнула на товарку:

— Но-о-о-о! пошла-а-а-а!

Плуг всей тяжестью металла проник в землю, под нажатием сильных бабьих рук врезался глубже, впряженная баба тяжело и покорно пошла, плуг стал взрезать верхний земляной пласт, и Влас не удержался, сердито крикнул:

— Глубже! Глубже паши!

И тихо добавил:

— Эх, неумеха…

Пот затекал ему в рот, и на вкус соленый был, как юшка; как пересоленная, булькающая в котле рыбацкая уха. Хотел его плюнуть, да сердито проглотил. Заметил, до чего обе бабы худые. Платки надвинуты на самые брови. Сверху платок темной шерсти, из-под него высовывается белый, исподний — снеговой полоской на лбу. Чисто стиранный. Стирают бабы в котлах, воду на земляном огне кипятят; полоскать идут на Томь, на санках стога белья тянут, и обратно в барак идут с красными руками, краснее гусиных лап. И санки — волоком — за ними, за их спинами в шубейках да в ватниках, в кургузых кацавейках: с горами чистоты, с духом мороза, телу от чистого хорошо, привольно, все маленький праздник их мужикам, беднягам.

Худые ноги бредут вперед по чернозему. Худые руки направляют плуг. Выносливые бабы! Еще ни разу не пикнули, что — устали!

А сзади, за бабами, с ситом своим мелким, мелкими шажками, мышиными, шла Вобла, запускала руку в сито, размахивалась, как мальчишка, камнем грачиное гнездо жестоко подбивающий, и швыряла в воздух зерно — одну горсть, вторую, третью, а дальше никто не считал, только ждали, когда же сито опустеет. Но зерно в сите не кончалось. Оно не убывало, а, чудилось, прибывало. Еще горсть! Еще!

— Дык ить закончицца давненько уж должно… чудеса…

Влас утер рот ладонью. Бабы шли и таяли в налетевшем тумане. От вспаханной земли пахло влажными корнями, раздавленными невидимыми, малыми жизнями — жуками-червяками, и немного пряным, чаровным: мятой, корицей. Вобла взмахивала рукой и выпускала из кулака на волю живые желтые искры. Они поджигали глухую черноту. Ноги Власа, в измазанных болотниках, все глубже уходили в землю. Он уронил взгляд под лемех, под мерный тяжелый ход плуга, и чуть не ослеп от ужаса: увидел, как из-под земли просвечивает, светится труп лошади. Ребра торчат. Мертвые копыта неслышно касаются живых ног баб, золотых зерен, упадающих в земные отвалы, разрытые дыры и тайные щели.

Подземная лошадь, перевернутая кверху копытами и голодным, ребрастым животом, странно и быстро перевернула то, что стояло и шевелилось на земле. Обе бабы и Вобла теперь шли под землей, а тощая ребрастая мертвая лошадь, медленно, страшно перебирая ногами, шла поверх их земных трудов, странно повторяя живым скорбным скелетом и мочальной, в репьях и колючках, гривой их медленные движенья.

Надземные ли лошадь и живые бабы отражали подземную лошадь и подземных, туго платками повязанных баб? Или те, что шли под землей, тех, кто поверху шёл и жил, отражали?

Ноги соприкасались ступнями. Копыта прилипали к копытам. Плуг звенел о плуг.

Тьма отражала свет.

Свет вспахивал тьму.

Влас растаращил глаза. По нему тёк теперь уж не горячий, а ледяной пот. Губы хотели шептать молитву, да не могли. «Мысленно крестиси, Власко… мыслию… ить так монахи учили…»

Напряг думу и представил, как накладывает на себя крест; спасительную щепоть, а не как староверушка его родненькая, замученная Арина Филипьевна, — древлее двуперстие. «А како жа я?.. навроде б я в стару веру крестилси… Ай в другой жизне то было?.. А детки-ти у нас како жа?.. староверы оне или никонианцы?.. В мать ай в отца?.. Да ить одному Христу мы их учили… одному-единому… Осподи, Ты един знашь про то…»

Мертвая лошадь медленно шла пашней, добрела до края, встала. Влас глядел умалишенно. Вокруг себя он уже не чуял толпу. Люди исчезли. Он один стоял на краю поля, и перед ним стояла мертвая лошадь, что мертвыми копытами шла по чернозему, а под землею стопами, обутыми в разношенные боты, в лапти и опорки, касались ее подбитых кузнецким железом копыт две бабы и одна девчонка, и золотое зерно из-под земли сыпалось лошади под копыта, ударяло ей золотою шрапнелью в тощее, одичалое брюхо.

Выгибалась земля странным выгибом. Влас не знал и никогда не узнал, что вот так, круглым гигантским земным боком, выгнулся перед ним весь черный окоем; Царь-Космос, из живой черноты иконы своей, из обеих восковых, весёлых ладоней выпускал, бросал во мрак мира свои родные зерна — планеты, луны, солнца. Золотыми ростками пробивались сквозь чернозем бесконечности, слепили пылающим праздником кометы, колосились, гасли в закатных лучах умирающей близкой звезды. Мужик сначала пахарь, потом сеятель, потом косарь, и жатва еще тяжелее пахоты и сева, и когда, Бог, ты явишься к нам собирать Свою сытную жатву?

Мертвые бабы и мертвая лошадь шли по земле.

Живые бабы и живая лошадь, их отражая, шли под землею.

Влас не мог глаз отвести от медленно идущей пашнею мертвой лошадки.

— Дык ты ж уже истлела вся плотью, матушка… ишь как ребрышки торчать…

И вдруг подумал в ужасе про себя: «А можа, енто я перевернулси кверху ногами и ентак стою? и вижу всё наперекосяк, с исподу? Вижу то, чево не узрел бы на земле никогды? Кости зрю под плотью? И щас ищо чево-нибудь таковско узрю, што тайной мира затвержу, упомню… Вить енто тайнозренье открылоси мене… тайнозритель я… ишь…»

Не смог додумать о себе горделивую мысль. Гордыню его тут же наказали. Мир закрутился вокруг него, как кудель вокруг жужжащего, веселого веретена. Мертвая Арина Филипьевна сидела на краю лавки, крутила в ловких пальцах веретено, лукаво поглядывала на мужа. Бабы снова шли по земле, поверх нее, взрытой, ждущей, и Вобла все так же бросала не убывающее из сита зерно меж черных пахучих комьев. Влас упал на колени. Колени тут же глубоко в землю ушли. «Жаль, весь я унутрь землицы не ушел… што енто со мною… што я видел… што…»

Ветер свистел над головами, опахивал сырым теплом голые лица и руки.

Бабы пахали, Вобла сеяла.

Люди стояли и молчали.

…Через два дня такой истязательной пахоты из Зырянова к баракам приволокся нежданный парень в грязной кепке. От кепки маслено, бензинно пахло мазутом. В руке парень держал уздечку; за уздечкой шла лошадь; Влас обсматривал ее стати, он уже чуял — пахать кобылу привели, расщедрились.

Он закрылся рукой от солнца. Далеко, у кромки, где земля сходилась с небом, синей грозой набухали грудастые тучи.

— А ищо балакали, што сибиряки жадны, — искоса глянул Влас и бестрепетно, без смущенья принял узду из рук парня в пробензиненной кепке.

— А нам говорили, однако, что волжане прижимисты, — отбил удар парень. Похлопал кобылу по тощему боку. — Видал, какую кобылицу от сердца оторвали? Давай, действуй! Запрягай!

Небо клубилось веселым страхом. Люди ждали дождя. Вобла побежала в барак — вытаскивать зерно из мешка, из-под Власовой койки.

— Да уж запрягу.

— А то, может, на тракторе к вам прибыть?

— Исделай Божеску милость! да ить не исделашь.

— Не сделаю, нет. Я сам запряжен в работенку по самые бабки!

Парень смеялся, жадно курил «бычок», катал в крупных, белее метели, веселых зубах.

— Лошадь вам в сельцо возвернути? — деловито и мрачно вопросил Влас, положил руку на выгнутую колесом, каурую шею. — А она у вас не дика? не понесеть, не залягаить?

Парень докурил и досадливо плюнул окурок на землю. И наступил на него, размял подошвой.

— Если дразнить будешь, дед, залягает!

Кобылу сперва вдоволь накормили овсом. Нацепили ей на морду торбу. Дети притащили с Томи ведро с водою, поили ее из ведра. Кобыла опускала смирную долгую морду в ведро и пила фыркая, шумно. Вынимала морду и шлепала кривыми губами, и от губ ее и длинных зубов разлетались брызги. Дети отбегали и смеялись. Вобла стояла рядом с ситом, полным зерна, в руках.

— Всё, поела-попила, — холодно бросила она то ли лошади, то ли Власу. — Идем пахать! — Глянула на желтый воск зерна. — И сеять.

Власу ее тонкий, чуть резкий голос прозвучал строгим и взрослым. Он запоздало вздрогнул, будто его по спине незримой плетью хлестнули, да с потягом.

Они втроем — кобыла, Влас и Вобла — пошли по тропе от барака к теплому, ждущему полю, и люди смотрели им в спины.

Под солнцем шелково, маслено переливалась лошадиная шкура. Кобыла светлой масти. Каурая. Грива и хвост белесые, будто седые.

— В мене мастью пошла, — усмехнулся Влас.

Вобла шла рядом, ничего не отвечала. Будто бы и не было тут никакого Власа. А она сама, одна, будет и пахать, и сеять.

До вечера Влас вспахивал поле близ Томи на тощей лошаденке. Меняли очертанья облака на небе, и заполошно чвиркала громкая птица, звоном трелей оглушая мужика и девчонку, а потом туманно, рассыпчато свиристел над их затылками невидимый в чистой синеве жаворонок. Гроза прошла мимо, сюда лишь доносились ее дальние, рыдальные раскаты. Вобла редко взмахивала рукой, а зерна зачерпывала ладошкой скупо: берегла, чтобы на всю борозду хватило.

Когда зерно кончилось, Вобла встала, и Влас заиграл губами лошаденке: «Тпру-у-у-у!»

Далеко, высоко, дух захватывало, пел жаворонок, он пытался долететь к солнцу, трепыхал в головокружительной выси мелкими, как листья донника, крылышками.

— Што стоиши?

— Все высеяла.

Вобла подняла и показала Власу пустое сито. Она держала его, как цыганский бубен.

Влас покусал губы. Он исподволь рассматривал Воблу, будто увидал девчонку впервые. За то время, покамест они тут, на Томи, мучились, пока копали землянки и возводили бараки, Вобла чуть подросла, будто встала на цыпочки, будто хотела скорее стать большой, да у нее никак не получалось. Солнце, клонившееся на закат, гладило красными пальцами ее сивые, почти белые, как у каурой кобылки разлохмаченная ветром грива, паутинные волосенки, и блестели под лучами зубы, обнажаясь в слабой улыбке. «До чево замухрыста, — думал Влас смутно, — ни кожи ни рожи в девке, хто иё таку полюбить? и когды? да никогды…» Надо было вспахать молчанье плугом речи, вот Влас и подал голос. Спросил:

— А тама, дома, ну, в бараке-ти, в мешке ищо зернишко осталоси?

Вобла покачала головою: нет, не осталось.

Вздохнул Влас.

— Ну… ладноть… уж како получилоси… всё засеяли… теперя дождичка молити надоть…

— Моли, — пожала плечами Вобла.