Ляман Багирова. «Диалектика!». Рассказ

02.09.2024

/

Редакция

Михаил Кромин, семейный психолог со стажем, исповедовал в жизни принцип триединства. По его мнению, все в жизни должно было делиться на три, и в этом был залог успеха. Когда его просили объясниться более понятно, он терпеливо, как говорят с маленькими детьми, начинал вещать. Процесс этот явно доставлял ему удовольствие. Во всяком случае, выглядел он при этом как кот, предвкушающий обильную трапезу.

– Вы понимаете, – и легкие пушистые усы его победно вздергивались, – что мы имеем в начале любого дела?

Пауза. Полукивок, полупоклон в сторону собеседника и… острый пытливый взгляд вонзался тому в лицо.

Собеседнику требовалось обратиться в слух.

– А мы имеем речь и противоречие! Правду и … еще одну правду. Тезис и антитезис. Все просто как в античной трагедии. Итого исходных – два! Нам требуется найти истину, то есть привести третий аргумент. И в этом решение всех вопросов. Вы понимаете? Только в третьем – решение и гармония всех проблем! Нет, вы ни черта не понимаете!

При этих словах собеседнику требовалось обратиться в прах и познать всю глубину своего ничтожества.

Но Кромину этого было мало. Насладившись видом поверженного и несообразительного визави, он сменял гнев на милость, и в его цвета зеленой стали глазах зажигались задумчивые огоньки.

– Ко мне обращались сотни пар на грани не то что развода и разбега, а разгрыза ни на жизнь, а на смерть. И – горжусь – большую часть из них я спас. Живут себе припеваючи, а все потому, что из их тезисов-антитезисов я умел выводить синтез! А он как спасательный круг в океане направлял их к берегу.

Обратившийся в прах, но еще не вполне испепеленный стыдом собеседник, смутно припоминал, что где-то и когда-то он уже слышал эти слова: «тезис, синтез, антитезис». Когда-то очень давно, возможно, уже совсем в другой жизни, на лекциях по философии. Знать бы, что прочно забытое вдруг снова явится в образе такого вот пушистоусого психолога.

– Да, а вы что думали?! – победный хитроватый взгляд сверлил собеседника. – Вот они, все мои дела в картотеке. На них я учился, все их помню. – И узловатая породистая рука с неожиданно маленькими, почти женскими пальцами тянулась к большому выдвижному ящику книжного шкафа. Там, в пластиковых коробках-контейнерах лежали тугие пласты бумаг, больших и маленьких, застегнутых скрепками и свернутых в трубочку.

– В первую очередь надо человека выслушать, потом сравнить и проанализировать. Триада должна быть во всем. – Кормин растекался по древу, как былинный Боян. – Она основа ясной головы и разумных решений. Чаю хотите? Кофе?

Трепещущий собеседник (иного новоявленный Боян и не потерпел бы!) смущенно качал головой.

– И зря! Я намерен рассказать вам презанимательную историю. Запаситесь терпением, и… чаем или кофе! Понадобятся!

Щелк! Движение изящных пальцев, еле слышный щелчок, и бесшумно растворялась белая деревянная дверь. Так же бесшумно в нее вплывала женщина неопределенных лет, неопределенной наружности и с таким белым лицом, что казалось: встань она около двери – и видны будут только полосатое платье, венчик туго свернутых темных волос и провалы рта, глаз и ноздрей. Все остальное сольется с дверью. Женщина ставила перед собеседниками маленький металлический поднос с двумя чашками чаю, лимоном, сухарницей и двумя крошечными рюмками коньяка. И безмолвно исчезала. Кромин был эстетом и зорко следил, чтобы нарезанный полукружиями лимон был уложен на блюдце не как-нибудь, а в форме цветка, чтобы сама розетка располагалась на подносе строго между чашками, чтобы сухарница была наполнена доверху, а рюмки налиты коньяком лишь до верхней золотистой кромки, и ничуть не выше. И чтобы и поднос, и сухарница, и чашки, и рюмки являли собой предметы одного сервиза, никак не иначе.

***

– Во всем должен быть порядок и гармония, это упорядочивает мысли и предостерегает от неблагоразумных мыслей и поступков. И – можете мне поверить! – этому научила меня одна из моих первых клиенток в то время, когда я еще не помышлял о работе психолога. В сущности, она даже не была моей клиенткой…

Он почти с головой погрузился в ящик и вынырнул из него с победной улыбкой:

– Нашел! Вот она! – Перед собеседником лег пожелтевший и толстый свиток, оказавшийся свернутыми в трубку и густо исписанными листами.

– Вам что-нибудь говорит имя Леонида Чимары?

– Нет, – пожал плечами собеседник. – К стыду своему, не знаю.

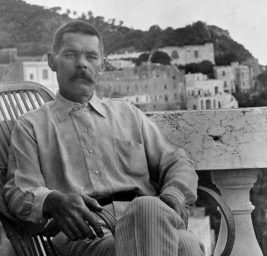

– Неудивительно. У ярких звезд есть особенность – они сгорают так же быстро как загораются. Но лет сорок назад это имя было довольно известно и принадлежало одному талантливому поэту. Он был молод, амбициозен и на первых порах удачлив. Издал несколько хороших поэтических сборников, стал лауреатом множества конкурсов, его заметили, стали приглашать на творческие вечера. Некоторые издательства, даже довольно крупные, заключили с ним договоры на публикации книг. О нем писали в газетах, в общем, все складывалось как нельзя лучше.

Потом стали говорить реже и тише, потом и вовсе перестали. Я в те годы только окончил интернатуру по психиатрии, уже работал в больнице и время от времени печатался в местном журнале. Там любили мои маленькие забавные истории из врачебной практики. А-ля, Антоша Чехонте. Только в отличие от Антоши Чехонте, писал только ради собственного удовольствия, а не от нужды.

Как-то принес в редакцию несколько новых миниатюр, а редактор встречает меня с каким-то странным выражением лица: одновременно веселым и озабоченным.

– Рассказы, конечно, мы напечатаем, это однозначно, но тут вот какое дело. Через два месяца юбилей нашего земляка – поэта Леонида Чимары. Его, конечно, уже мало кто помнит, но, оказывается, жива его вдова. Ей больше семидесяти. Вот бы взять у нее интервью, а? У вас это получится замечательно, статью сможете сделать, я уверен, и живой, и яркой.

Одним словом, был я откомандирован к этой самой вдове по адресу ее проживания. Но, я вам скажу, уж и дама оказалась! При мне редактор позвонил ей, и я слышал их разговор. Знаете, меня сразу заинтересовала манера ее общения: голос нежный, звонкий, словно у молодой девушки, а слова произносит твердо, четко и ни разу не сбилась на долгие «м-м-м-м», «э-э-э-э-э», что у людей ее возраста встречается нечасто. И сразу отказала!

– Нет, – говорит, – простите меня великодушно, но не хочу никаких интервью.

Редактор и так, и эдак, и ужом вился, и мелкой пташечкой рассыпался, мол, это наш известный земляк, да, вы сделаете честь нашему журналу, да вам читатели наши будут благодарны. И все в таком же духе четверть часа! Наконец, уломал!

– Только, – говорит, – с одним условием. Могу уделить два часа. Ваш репортер будет записывать то, что я говорю, а вопросы пусть оставит при себе. Я от вопросов путаюсь. А вы потом сами из того, что я расскажу, сделаете и напечатаете, что вам нужно.

Редактору это не очень понравилось, но он согласился:

– Конечно, конечно, как вам будет удобно. – А сам мне кулак сжатый показывает, мол, кремень старушка и лучше ей не перечить.

Я никогда не видел, чтобы старые люди жили в таком аскетизме. Обычно с возрастом они обрастают милыми сердцу безделушками, старыми вещами, всем тем хламом, который давно пора выбросить, потому что толку от него никакого, и в нем запутываешься как в собственных склеротических ногах, когда они отказываются тебе служить. Но в том-то и дело, что людям в возрасте легче расстаться с жизнью, чем с привычным старьем.

Ничего подобного в квартире вдовы не было. Узкая белая кровать, пустые светлые стены, только два морских пейзажа с летящими чайками висят друг против друга. Круглый стол, четыре стула платяной шкаф. Больше ничего не помню. Книг, цветов, кошечек, собачек тоже не заметил, – ничего, что делает жизнь и дом уютнее. Вот в такой аскетичной обстановке обитала женщина, в обществе которой мне предстояло провести два часа.

И вновь меня словно оглушили. Настолько не соответствовала обстановка облику хозяйки. Маленькая, кругленькая, лицо как румяный блин, платье темных тонов и свободного покроя, седые волосы закреплены на затылке синей кружевной наколкой. Глаза добрые, грустные и голос нежный, воркующий, чуть с придыханием. Ласковая бабушка, ни дать ни взять. А речь четкая, строгая, суровая даже. Вот вам и первое мое столкновение с тезисом и антитезисом! Единство и борьба противоположностей, так сказать!

Кромин улыбнулся чему-то далекому внутри себя. И продолжил через минуту:

– Сижу я напротив нее и не знаю с чего начать. А она тоже молчит, потом ребром ладошки провела по столу и говорит:

– Сначала скажите, что вы хотите услышать? Правду, или то, что вам надо для журнала?

И усмехается одними глазами.

Я пожал плечами. Какое-то странное чувство вызывала во мне эта женщина: теплое светлое, но одновременно резкое, как лезвие ножа. Словно включили лампу, от которой и светло, и тепло, но свет ее направлен так, что нестерпимо больно от него.

– Давайте так, как я сказала. Я буду говорить, а вы записывать за мной. А дальше сами все сделаете. Только отметите, что с моих слов все записано.

– Познакомились мы с Чимарой, когда мне и двадцати еще не исполнилось, а ему было полных двадцать шесть. Мне он понравился сразу: стройный, высокий, с вдохновенными светлыми кудрями, зелеными как море глазами. Что нужно для счастья романтичной молодой девушке, которая и жизни толком не знала, единственным ребенком была у родителей? До замужества не помню, чтобы без мамы из дома выходила, не потому что боялась, или немощная была, а потому что так принято было: девушка из хорошей семьи должна вести себя тише воды, ниже травы, всякий ее обидеть может, поэтому необходимо, чтобы рядом был кто-то из старших сопровождающих. В школу, институт – папочка или мамочка сопровождали. Я не о том сейчас, правильно или неправильно это, а о том, что так было принято. Добропорядочная девица должна была дома своей судьбы дожидаться: она не успеет оглянуться, как старшие все за нее решат – и сосватают, и помолвка уже состоится, а она толком своего суженого и не знает. Как и он ее, впрочем. Но, как ни странно, при этом разводов было меньше.

Чимара был ярким, звонкоголосым и любезным. Мог привлечь к себе внимание. Я влюбилась в него без памяти. И мамочка тоже его привечала: ей нравилась его обходительность и немногословность. Папа, правда, сомневался. Говорил, ну, что за профессия – поэт, как он, мол, будет семью содержать? И еще побаивался: не охотник ли этот поэт до моего приданого, я все-таки была девушкой небедной: отец давал за мной небольшой земельный участок с домом и кое-какие сбережения. Чимара на момент знакомства со мной учился на архитектора, на вечернем отделении, и работал в какой-то чертежной конторе. Папе его специальность нравилась куда больше поэтических упражнений. Он хотел, чтобы зять защитил диссертацию и получил доцентуру. «Стихи стихами, – говорил он, – а профессию надо иметь такую, чтобы кормила не только тебя, но и семью. И кормила нормально. А приданое жены – это на черный день, как неприкосновенный запас, на него зариться не по-мужски».

Но мамочка его уговорила, что дочь, мол, влюблена не на шутку, что парень подает большие надежды, что молодость и очарование сделают свое дело, а все остальное – наживное.

Поженились мы. Папа сделал ремонт в дачном доме и все обговаривал со мной заранее, какого цвета хочу стены, какую мебель. Ну, а я во всем советовалась с Чимарой, потому что его решение было моим. Получились три большие комнаты: гостиная цвета пыльной розы, как поэтически обозначил мой жених, небесно-лазурная спальня, а третья комната – бархатно-зеленая: то ли будущая детская, то ли кабинет.

Бедная моя мамочка всю свадьбу и плакала, и улыбалась. У Чимары родителей не было, его с малолетства тетка растила. Так эта тетка на свадьбе все в уголке стояла, молилась, и глаз, восхищенных с племянника не сводила. А Чимара сиял как солнце в полдень. Ему, видно, и самому не верилось, что будет жить в красивом доме с садом, что жена и теща в нем души не чают и все в его жизни складывается хорошо.

И с этого времени действительно все его дела пошли в гору. Мамочка говорила, что впрок ему пошла женитьба. Победил он на нескольких конкурсах, стали его печатать, приглашать на встречи с важными людьми. И уж не знаю, что ему они там в уши напели, только с тех пор он стал как одержимый. Стал бредить какой-то исторической поэмой, какую непременно должен написать. Из института ушел. Никакие уговоры не помогли. Тетка его плакала, я просила, мамочка моя тоже уговаривала, он ни в какую. Наконец, папа строго так решился сказать, что, мол, неплохо высшее образование иметь, оно еще никому не помешало. Так Чимара прямо взвился:

– Хочу вам всем сказать, что мне в моей судьбе все ясно. Инженерство, архитектура – это все не мое. Только чужое место занимать буду. Я решил посвятить себя литературе.

Взмахнул рукой, будто саблей, и вышел из комнаты.

Пусть Бог меня простит, но хорошо, что Он нам детей не дал! Вначале как-то не до них было, все мысли были о будущей славе и больших гонорарах Чимары. А потом, я уже не хотела… Потому что потом Чимару как подменили. Зеленая бархатная комната, что мы под детскую мечтали в будущем отдать, окончательно его кабинетом стала. И если он там заседал, то есть предавался творческим раздумьям, так все должны были на цыпочках ходить, чтобы не потревожить.

Но вот что я вам скажу. Чем больше он помыкал мной, тем больше это меня обезоруживало. Видно так, мы женщины, устроены: нам надо непременно заботиться о ком-то, нежить, холить. Нам кажется, что человек больше принадлежит нам, если мы привязываем его к себе своей заботой. Мне нравилось ходить за ним, как за малым ребенком, готовить ему бульоны, морсы, менять белье, когда чуть прихворнет, держать весь дом в полумраке и тишине, когда он спит. И я не заметила, как это стало моей потребностью, даже жаждой служения. А когда поняла, было уже поздно.

– Понимаете, друг мой, – голос Кромина становился все глуше и задумчивее, – чем дольше она говорила, тем больше голос ее становился крепче и отчетливее. И такую смертельную обиду я увидел в ее добрых и ласковых глазах, что мне стало жутко. Сильного человека можно обижать сколько угодно, его сила выше обид, они для него как комариный укус, но бойтесь обидеть слабого и тихого. Вот они в тлеющей боли своей не простят никогда. И, заметьте, ни разу в своей речи она не назвала мужа по имени. Только по фамилии или «мой муж».

И еще я с тоской думал, что мне представить редактору. Ведь дураку было ясно, что интервью, или – скорее – исповедь вдовы, ни для какой хвалебно-памятной статьи не годится. А вдова все говорила, ей, кажется, безразлично было для чего я здесь.

– Из своей чертежной конторы он тоже ушел. Сказал, что нам его гонораров и каких-то отчислений с продажи книг, и творческих встреч нам хватит. Это было, конечно, глупостью. Иногда, действительно, в доме появлялись деньги, и немалые. Но это было все ненадежно. Они исчезали так же быстро, как появлялись. О том, чтобы я устроилась на работу, не могло быть и речи. Чимара почему-то считал, что жене художника (таковым он себя величал) надо быть музой, хозяйкой литературного салона, мило улыбаться гостям, разливать чай, поддерживать светскую беседу, а работа, приносящая деньги – фи, как это неизящно… Иногда мне казалось, что я ненавижу его… Но – все же проклятая бабья жалость – когда я видела его обезоруживающую улыбку и слышала вот это: «Мунечка, а у нас есть что пожевать?», я готова была шить ночи напролет, чтобы принести в дом лишнюю копейку, или отдать все отцовские сбережения, чтобы Чимара не отказывал себе ни в чем. Что? Да, я неплохо шила, у меня даже появились заказы, но я скрывала это от Чимары: муза не должна заниматься тяжким трудом!

К нам зачастили его друзья. Тоже литераторы, творческие люди, так сказать. Один из них, – я бы назвала его Прислушивающимся, – все время как бы к чему-то прислушивался, то ли внутри себя, то ли вовне. Прислушиваясь, ел за троих, и все равно был вечно худ и голоден. И ходил чуть ли не в последнем тряпье: линялой мятой рубашке, драных брюках, дырявых носках, лохматый, небритый. Не знаю, был ли действительно не от мира сего, или старательно изображал из себя такого, но смотреть на него было неприятно. Однажды я предложила Чимаре купить ему одежду, так муж мой потом со мной полдня не разговаривал: «Ах! До чего же ты приземленная и меркантильная. Неужели ты думаешь, что он возьмет наши подачки? Это его оскорбит!» Ну, и все в таком же духе на десять минут речи. Я промолчала, но почему-то мне кажется, что всю нашу новую одежду он принял бы с бо-о-ольшой радостью.

Второй мне нравился больше. Тоже был худой, одевался без лоска, но при этом не выглядел неряшливым, скорее – неприкаянным. Всегда вежливый, предупредительный, бросался ко мне, чтобы помочь, если я с подносом в комнату входила. А мой муж его отличал больше, чем других. Ему первому декламировал части из будущей поэмы, которая должна была быть вершиной его творчества. А поэма все не двигалась. Месяц за месяцем, год за годом. Какие-то стихи писал, публиковал, его хвалили, но вот поэма – «сердце мое», как он говорил, не двигалась. Я по наивности, думала, что сердце его – это я.

А однажды этот второй – Неприкаянный – улучил минутку, когда мой вышел из комнаты и шепнул мне:

– Постарайтесь убедить его, чтобы он оставил эту затею с поэмой. Или пусть поменяет в ней все. Вообще все: структуру, тему, сюжет.

– Вам что-то не нравится? – спросила я его.

– Не в этом дело, – замялся он. – Понимаете, ваш муж очень талантливый, но для того, чтобы создать поэму, какую он задумал, одного таланта мало. Нужно еще что-то, сам не знаю, но чувствую – надо еще что-то. Может быть чувство меры.

Странный он был, Неприкаянный. Но глаза у него были хорошие. Печальные. Такие глаза бывают у людей, которые чувствуют боль другого человека и не знают, как помочь.

Третий был балагур и пьяница. Если с Прислушивающимся было непонятно, делает ли он вид, или на самом деле такой «неотмирасегойный», то этого я трезвым не видела никогда. Но меру свою знал, во злость никогда не напивался. Всегда веселый, песни пел, стихи на ходу сочинял, шутил без конца. Его так и называли «Экспромтщик». Были еще и другие, но их я не запомнила. Все на одно лицо – тоже творцы…

А потом появилась Она. Как я потом узнала, была бывшей подружкой Экспромтщика, он и познакомил Чимару с ней. Яркая, броская, ничего не скажешь. И тело богатое: пышногрудая, узкобедрая, высокая, с кошачьей грацией. Уж, что греха таить, я – женщина, и то любовалась ею.

Мой пропал из дома на месяц, а потом вернулся как нашкодивший кот, стал просить прощения, и говорить, что я должна его понять и простить, потому что ему необходимо были новые впечатления, что он художник слова, и ему для вдохновения, для работы над поэмой нужны страсти.

Я слушала его внимательно, и – честно – ничто не шевельнулось во мне, кроме жалости. «Э-э, – думаю, – видно не ладится у тебя с поэмой, и ты это очень хорошо чувствуешь, поэтому и пытаешься спрятаться за какие-то демонические страсти, впечатления, вдохновения. Все это самообман. То ли ты выдохся, друг мой милый, то ли взялся за гуж, который тебе не под силу, но не получается у тебя создать то, на что замахнулся. А человек ты самолюбивый, слабый, горячий и не без искры Божьей, поэтому и тяжело самому себе признаться в бессилии».

Думаю так, а сама спокойно отвечаю: «Хорошо, будем делать вид перед людьми, что ничего не произошло, но жить с тобой отныне как жена, не буду. У нас есть разные комнаты, вот и разойдемся по ним тихо и мирно. Но разбазаривать тебе наше имущество, а вернее то, что оставил мне в наследство отец – не позволю. Буду выдавать тебе определенную сумму на расходы, но не более. И постоялый двор из нашего дома делать больше не дам».

Сказала, и сама удивилась своему безразличию. Спросите, зачем нужно было жить с ним так долго, а не развестись сразу же, как он начал выкрутасничать? Не знаю… Слаб человек, и много в нем всего намешано, подчас самого противоречивого. И я не исключение…

При этих словах Кромин победно взглянул на собеседника, мол, не забывай трех китов моей философии: тезис, антитезис и синтез! Все в мире держится на единстве и борьбе противоречий!

– Вы бы слышали, какая филиппика обрушилась на меня. Девятый вал гнева и ярости! Я и корова бесчувственная, и мышление у меня торгашеское, и мозги у меня куриные, и что ему вообще от меня ничего не надо, что он лучше умрет на паперти как нищий, но гордый художник. И слюной брызгал, и по столу колотил, и за волосы хватался. Потом демонстративно хлопнул дверью в зеленую комнату и всю ночь там что-то делал, ходил, стучал, рвал бумагу. Наутро, бледный и всклокоченный, промчался мимо меня и ушел из дома. Я позавтракала и заглянула в зеленую комнату. На полу повсюду валялись клочки бумаги. То ли поэму изорвал, то ли еще что… Я подмела, прибрала все, чтобы чисто было к его возвращению. В том, что он вернется, я не сомневалась.

И он вернулся через десять дней. Тихий и какой-то прилизанный. Спросил, есть ли обед. Это было излишне, он знал, что свежий обед в нашем доме есть всегда. Мы сидели вместе за столом в гостиной, и он говорил мне, что многое понял и пересмотрел в своей жизни и отказался от мысли писать поэму, которая вымотала из него все жилы. И, что теперь его мечта – жить со мною в нашем доме и радоваться каждому дню, сколько хватит жизни. Я верила ему, но знала, что это неправда. Я слишком хорошо знала своего мужа: таким, как он, легче отказаться от жизни, чем от упрямой мечты.

Знаете, есть мечты как небесный свод, они возвышают человека, и делают его жизнь прекрасней. Есть злые мечты, они бывают у злых людей. А есть такие, как у моего мужа – они как рак вгрызаются в сознание, и мучают его, но человек не может от них отказаться, как бы ему этого ни хотелось.

Поэму он и вправду забросил. Стихи, правда, продолжал писать, но о поэме не было ни слова. И друзья его больше к нам не приходили. Передал ли он им мои слова, или они сами как-то от него отпали – не знаю, но только в доме у нас стало тихо и как-то очень чисто и светло. Особенно в зеленой комнате: она прямо-таки светилась чистотой, не то, что раньше.

Потом уже мне сказали: человек перед уходом прибирается. Наводит, так сказать, порядок в душе своей и в доме. Не знаю, может быть и так. Но Чимара никогда не был таким просветленным и чистым, как в последние дни. Даже глаза его… словно их изнутри промыли, мерцали как изумруды.

Это был теплый день. Я дремала на тахте, а он вышел ненадолго прогуляться. Потом мне позвонили и сказали, что нашли его сидящим на скамейке в парке. Он улыбался, будто уснул с улыбкой на лице.

В день прощания в ритуальный зал пришли его друзья. Все, кто когда-то был у нас. Прислушивающийся был еще более косматым, чем всегда, Экспромтщик… даже не знаю, как сказать. Мне кажется, что если бы не серьезность момента, он бы и тут отпустил какую-нибудь остроту. У него выражение лица менялось как картинки в калейдоскопе. А Неприкаянный плакал как ребенок.

А я ругала себя. До чего же стала бесчувственная, меня ничего не трогало. Я понимала, что вижу мужа в последний раз, что никогда больше не услышу его голоса и все-таки ничего не могла с собой поделать.

А потом кто-то тихо заиграл 20-й ноктюрн Шопена. И это было так прекрасно и высоко, что слезы сами нахлынули и растопили меня. В этот момент я простила Чимаре все: и его выкрутасы, и дерзости, и измены, и его нелепые мечты – словом, все. Простила и отпустила.

В конце концов, может, не такая жена нужна была для творческого человека. Я как-то прочла стихотворение одного известного турецкого поэта (хорошо, что Чимара до этого не дожил. Он считал, что его жена должна читать и восторгаться только стихами своего мужа). Стихи были о каком-то голубоглазом великане, который полюбил маленькую простую женщину. И эта женщина мечтала о маленьком простом счастье. А великану стало тесно в ее мечте, и ушел в большой мир. Может, Чимаре было тесно со мной. Кто знает… Но я старалась дать ему то, на что способен простой маленький человек.

Потом я поставила ему маленький памятник. На зеленой мраморной плите высечена чайка в полете, лист бумаги и перо. Бумага и перо – понятно – атрибуты пишущего человека. А чайка – символ мечты, которой он так и не смог достичь.

Она умолкла. Я поразился, как точно она смогла уместить весь свой рассказ в два часа. Я окончил писать, она посмотрела на мои записи равнодушно и сказала:

– Правьте в журнал, как сочтете нужным. Мне больше нечего добавить.

– Вам принести экземпляр журнала со статьей? – спросил я и тут же понял, что сморозил глупость.

Она посмотрела на меня жалостливо, как на умственно отсталого.

– Нет, – голос прозвучал тихо, нежно, но также твердо. – Мне не нужно.

Я вышел на улицу и вдохнул свежего воздуха. Так глубоко, насколько позволяли легкие. Мне стало легче. Я знал, что больше не вернусь в этот чистый пустой дом, в котором живы лишь воспоминания.

Всю ночь я переписывал для редактора ее исповедь. В моей версии Леонид Чимара предстал возвышенным, благородным талантливым поэтом, безмерно чтящим свою семью. Редактор остался очень доволен. В номер статья пошла под названием: «Навсегда в нашей памяти: Леонид Чимара». А подзаголовок: «воспоминания вдовы поэта».

– А ее исповедь – вот она. – Кромин похлопал по увесистому пожелтевшему свитку. – Храню как самое дорогое. С нее и началась моя практика психолога. Именно она открыла мне истину: все существует только в противоречии, только в полярности. В любви и ненависти. Но только самое сильное противоречие может породить настоящую гармонию. Вы понимаете меня?

– Нет!

– Что и требовалось доказать! Мой тезис, ваш антитезис! Но есть надежда, что когда-нибудь придем к гармоничному синтезу!

Примечание: Когда-то еще в школьные годы, в Москве, я прослушала радиоспектакль, не помню какого автора, кто играл и как назывался, но сама идея меня восхитила, и я написала рассказ в память об этом спектакле.

Одним словом: с огромной благодарностью ко всем авторам безымянного радиоспектакля, который я, к великому своему сожалению, удосужилась слушать с середины.

1 комментарий

Элеонора

03.09.2024Настоящее погружение в жизнь жены поэта… захватило!