Поэтическая мера Михаила Рахунова

23.07.2025

/

Редакция

Мир, празднично и волшебно вращающийся калейдоскопом красок, цветов, их оттенков, их тонкости, мир, распростёртый окрест великолепием разнообразного содержания – такова поэтическая мера Михаила Рахунова.

Итак, шестая книга поэта: своеобразное избранное, самоё своё, сущностное, зерновое, и – небесное.

«Негасимый свет вечерний» — тихо звучат слова, сгустки ассоциаций рождая в сознание.

И — полновесно льются стихи, естественные, как ливень в июле, как запах укропа в огороде, и, стремясь, как можно больше вобрать в них, цветные, поэт демонстрирует хорошую жадность к жизни, равно – изощрённость глазомера, готового соотносить временное и вечное:

Вся покрыта осенними листьями

Отдыхает под вечер земля,

И стоят, будто вечные истины,

Вдоль дороги лесной тополя.

—

По вечернему небу подковою

Белый парус — кораблик плывет.

Это облачко формою новою

Нам себя навсегда раздает.

Дышит земля, покрытая узором листьев, словно интеллектуальным орнаментом слов, дышит, отдыхая, многотрудившаяся всегда, и неожиданность метафоры вспыхивает огнём откровения…

И впрямь – деревья, чья кора напоминает надписи на праязыке, будто – едином для всех природных явлений – настолько связаны с вечностью, с истинами её, что точность поэта словно сочетает математику и словесное вдохновение.

Счастливо и щедро мелькнувшее облачко становится символом чистоты: метафизической, той, к какой, принадлежа вертикали, и стремится подлинная поэзия.

На разных мирах концентрируется взгляд поэта, вот возникает лоскутная Австро-Венгрия, пёстрой сочностью своей завораживающая, огромна, и стихотворение, наименованное «Памяти Австрийской империи» (с посвящением блистательному мастеру стиха и перевода Евгению Витковскому), рассыпает перлы колоритных подробностей:

Говорящий безупречно по-немецки господин

Коротает поздний вечер, он несчастен, он один,

Его усики, как спицы или стрелки у часов,

У него глаза лисицы, в сердце — дверка на засов.

—

Нет, ему не улыбнуться: трость, перчатки, котелок,

Чашка чая, торт на блюдце, очень медленный глоток.

Ах, Богемия, ах, горы, далеко до Мировой,

В город Вену мчит нас скорый, бьет на стыках чардаш свой.

Михаил Рахунов нежен со словами: кажется, прежде, чем вложить в ячейку строки определённое, он рассматривает его, любуясь гранями, что и предлагает сделать потом, когда стихотворение отпущено на волю, читателю.

Его поэзия подробна – реестры мира слишком велики, чтобы хоть чем-то пренебречь: в конце концов, мир и состоит из деталей, плотно пригнанных друг ко другу, как строки в стихотворение.

В подлинном стихотворение, а поэзия М. Рахунова плотно отмечена печатью подлинности.

Марокканский еврей курит пряный кальян,

Он сидит на полу на подстилке протертой.

Ты его пожалей, он бездомен и пьян,

У него нет жены и товаров из Порты.

Замечательно организованная звукопись органична: умение, с высшей ступенью его – мастерством в том, чтобы читатель не почувствовал никакой натуги: органичность, словно растворённая в крови поэтической речи.

Буквицы перемигиваются – острые «р» вспыхивают зазубристыми огоньками; приглушённо работая, «п» показывает богатые возможности музыкальности.

Русской речи.

Речи конкретного поэта – Михаила Рахунова.

Поэзия его – исполнена движения – здесь и машины, и птицы, будучи совершенно конкретными, в то же время становятся символами – лёгкости, всё мчится, полётность завораживает, мир всегда живёт движением, насыщенный им, только так и может.

…слова пропитывают поэта: о! их субстанции разнообразны, и, вливаясь в сердце, они, пройдя через фильтры индивидуальных: дара и мировосприятия, предстают словно обновлёнными.

Замечательна музыкальность поэзии Рахунова, в не меньшей степени – и оттеночность его миросозерцания, когда важны не только впечатления, но и их оттенки, их взаимоперетекаемость, проникновение одно в другое…

Есть барочные мотивы – они подразумевают густую, властную линию, как гул ступеней, перекликающийся с оными, и различные суммы ощущений, предлагаемые поэтом, красиво окрашены радостью бытия; разумеется, превалирует современность: поэт должен быть адекватен своему времени.

Поэзия Рахунова – поэзия счастливого человека…

Он – словно пронизан миром, его солнцем, его высокой властью, небом, музыка оттуда.

И пронизанность подобного рода, будто переведённая с мистического на земной язык, щедро отразится в зеркале читательского восприятия.

Разумеется, радостное принятие мира не отменяет ни усталости, ни печали, ни теневых сторон яви, тем не менее – порою – словно разыгрывая представление в одном, не большом по объёму стихотворение, М. Рахунов, касаясь тем, не тронутых восторгом жизни, выводит к свету, венчающему драму-лабиринт стихотворения:

На грани выдоха и вдоха

Под облаками над землей

Летает ласточка дуреха,

Вновь опьяненная весной.

—

А где весна? В своей печали

Деревья голые черны,

Они, продрогшие, устали

Ждать появления весны.

—

Но вышло солнце, воздух светел,

Заголубел небесный свод,

И над прудом пронесся ветер,

Чуть слышно выдохнув: «Идет!».

Прекрасно пульсирует острая эта грань – в первой строке: словно слоится намёк на жизнь и смерть, последнюю не исключить, но поэзия – своеобразная победа над нею…

…смертное возникает, конечно: например, своеобычно развёрнутой картиной «Похорон», где конкретика ползущих лимузинов словно пересекается с философской составляющей, ну а выдох последней строки…словно счастливая нота сомнений: может, и смерти никакой нет?

Ползут лимузины один за другим

Сквозь толпы зевак,

—

И первым с поверженным телом твоим

Плывет катафалк.

—

Двадцатый ли век, двадцать первый ли век,

Узнаешь ли здесь,

Поскольку не может еще человек

Воскликнуть «Я есмь!».

—

Рулит, как положено, доблестный люд —

Вся местная знать,

И знают они, что они все умрут,

А, впрочем, как знать…

Волны высоты колышутся чистотою…

Трепетное отношение к поэзии логично определяет мировоззрение и мирочувствование Рахунова, и финальное стихотворение книги – «Поэзия» — ткётся живым изяществом нежно текущих слов:

И стих, бесконечный и тонкий,

Бежит за строкою строка,

Как будто бы острой иголкой

Незримая пишет рука.

—

Так вот почему ты такая,

Поэзия! Вот почему

Мы долго глядим, не мигая,

В бескрайнюю звездную тьму!

—

И, бредя заведомым раем,

Мы знаем уже навсегда

Какую мы книгу читаем,

Где каждая буква — звезда.

Именно гравировальной иглой передаёт поэт реальность мира: она тонка, ни один нюанс не упустит.

Впрочем, различные техники используются, инструментарий поэзии богат: густая масляная живопись сочно передаёт видовую прелесть мира:

Кое-что произошло вмиг и окончательно,

Побежал, растаяв, снег, превратившись в лужицу,

Расстелил себя асфальт черной влажной скатертью,

А над ним во всей красе солнце-мячик кружится.

Мазки, плотно положенные, взаимодействуют точно.

И – акварели отдаётся должное: нежными её разводами-размывами творится пейзаж:

За окном белеет иней,

Дождь идет, стучит по крыше,

Одинокой краской синей

Горизонт далекий вышит.

Регулярный рифмованный стих поэт перемежает верлибром, удачно запуская рабочие его механизмы, выводя своеобычный код старости – из предметами заставленного мира, включившего в свои пределы наблюдателя-поэта:

Старость состоит из разнокалиберной мебели,

потёртых ковров

и пахнущих плесенью книг

в тяжёлых переплетах.

Да ещё из кресла-качалки

и полевого бинокля,

который почему-то стоит на столе.

…впрочем, здесь скорее поэтическое растение, со строк-ветвей которого, изящно изогнутых, осыпаются иглы смыслового инея – прямо в сердце читателя…

Колют: многим дано постареть, узнать, что это такое; и – отчасти предметы будут изучать тебя пристальнее, нежели ты их.

Лёгок внешне верлибр, исследующий жизнь слова: лёгок, а – содержательно трагичен:

И было слово.

И растворилась оно в потоке прений.

И превратилось слово в крик.

В крик птицы, подстреленной охотником.

Было мудрое слово.

Слово, создающее миры.

Но превратилось слово в крик птицы.

Прощай, слово.

От тебя не осталось даже эха…

Слово свято: увы, вероятнее всего, между словом, которым был сотворён мир, и словами, которые используют люди, в том числе – созидая стихи, рассказы, романы – бездна; тем не менее, очевидно родство…

Слово, заболтанное и замаранное бесконечностью словопотоков, льющихся отовсюду, словно осветляется поэтом, и, так своеобразно отданное птице, оживает, как будто…

Нет!

Ведь – прощаемся с ним, не оставляющим эха.

Трагическое содержание верлибра не оставляет тяжёлого послевкусия: ибо стих светел – своим исполнением, мерой мудрости, заложенной в него.

Метафизики много в поэзии Рахунова: вот исследуются – сила и укрощение оной, и образ тигрицы, словно противопоставленной укротительнице, лапидарно показанной с натуралистическим смаком, вызывает сострадание, как утрата свободы, перекодировка воли:

Укротили тигрицу; тигрица присела,

Стала руку лизать, ту, что била кнутом;

Рядом в шортах девица — упругое тело,

Униформы, софиты, галдеж и содом.

—

Вот такие дела, где здесь гордость и сила,

Где заветные джунгли, контур радужных скал…

Что за странная сила тебя укротила,

Молодая тигрица, равнодушный оскал?

Действительность проливается в поэта – даже из обыденности сладкой дрёмы-лени можно черпать изрядно впечатлений; действительность проливается в слово, и, отфильтрованная даром и мастерством, возвращается стихами:

До восьми поваляюсь в постели,

Ощутив свое тело едва,

Чтобы грезы ночные поспели

И пролились, живые, в слова.

Длинная строка – включающая множество деталей, как свидетельство ненасытного аппетита к жизни, и, когда творится произведение именно такой, оно словно иначе зажигает смысловые огни:

Пустых собиратель бутылок в пальто и поношенной шляпе,

В карманах какие-то тряпки, не брит, не ухожен, не кормлен,

Сидит на скамейке угрюмо, недели как две, видно, запил,

Мычит, обращаясь к прохожим, такой себе старенький гоблин.

Итак – «Негасимый свет вечерний»: квинтэссенция созданного на сегодня поэтом, разнообразная радуга ощущений, пёстрые вороха действительности, веха итога.

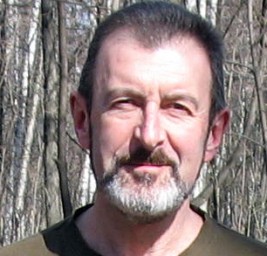

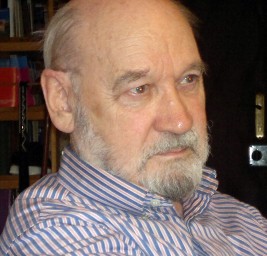

Есть оценка поэзии Рахунова, исполненная Бахытом Кенжеевом: он говорит, мельком упомянув о личных взаимоотношениях, о необыкновенной чистоте, определяющей поэзию Михаила.

Кенжеев речёт о бескорыстии Рахунова: редком в «нашенские», апоэтические и предельно эгоистические времена качестве: поэт расплёскивает себя, как дождь: всем-всем: целому миру, чтобы и мир, напитавшись субстанцией поэтической, живительной влаги, стал чище.

И есть прижизненный отзыв мэтра, всеми любимого актёра Сергея Юрского, — трель телефонного звонка, соединяя континенты (Рахунов живёт в США), доносил живой интерес Юрского к его поэзии, и то, что актёр называл поэта большим – вполне заслуженно.

…ибо — совмещая алхимическую лабораторию, где одно, сложно и торжественно, превращается в другое, и пространство сада, в котором словесные растения разнообразны, ветвисты смыслом и богаты эстетической гаммой, поэт творит свой свод – постепенно поднимающийся к метафизическим небесам: творит уверенно, счастливо, красиво.

Александр Балтин

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ